- Sciences auxiliaires de l'histoire

-

Sciences auxiliaires de l'histoire

Les sciences auxiliaires de l'histoire sont les disciplines scientifiques qui peuvent permettre l'exploitation ou la critique des sources utiles au travail historique et à l'écriture de l'histoire.

Ces disciplines apparaissent souvent comme une spécialisation de la discipline historique. On y comprend toutes les études concernant des sujets ou des phénomènes qui se sont développés au cours de l'histoire humaine et qui permettent de faire des identifications de personnages, des descriptions d'habitat, des compréhensions de documents écrits, gravés, peints, etc. Les résultats qu'ils apportent à l'historien dans ses investigations peuvent lui permettre, dans la limite des documents historique dont il a connaissance, de reconstituer des milieux de vie a posteriori afin de lui permettre d'écrire le plus objectivement possible la réalité des événements du passé.

Les premiers historiens étaient des témoins occulaires des événements qu'ils ont décrit. Les suivant, outre cela, ont utilisé des témoignages oraux. Ce n'est au tardivement que des historiens tels de Thou ou Du Cange ont écrit des sommes en se servant de documents. Le XVIIe siècle en France, par exemple, foisonne d'historiens ayant recours à des actes tirés des archives, à des objets d'art produits à l'initiative de tel ou tel personnage historique qu'ils étudient, à des généalogies.

Au XIXe siècle, avec le développement de l'enseignement au sein de l'Université de France, un cloisonnement profond sépare l'histoire enseignée et la recherche historique. Cette séparation, pourtant déplorée dès 1891 par Ferdinand Lot, est attaquée dans le première numéro des Annales en 1929, puis remise en cause au cours du XXe siècle. Les historiens commencent à exhumer des archives les manuscrits ou compilations d'actes qui s'y trouvent, grâce aussi aux travaux d'inventaire effectués dans les années 1860-1920 par les chartistes. Dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, se développe surtout l'érudition pointue de collectionneurs, souvent de riches personnages intéressé par l'histoire de leur pays ou de leurs origines, et qui fondent des musées ou des bibliothèquess de renom. On trouve aussi bien des manuscrits d'anciennes abbayes européennes à L'Hermitage (à Saint-Petersbourg) qu'au Metropolitan Museum of Art de New-York.

L'histoire s'adjoint dès lors l'assistance de disciplines autonomes comme autant d'instruments de recherche dans une perspective d'interdisciplinarité, au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Si l'« École des Annales », en France, peut à l'occasion adopter une attitude dominatrice par rapports aux autres sciences sociales, des rencontres peuvent se produire et donner naissance à des nouvelles voies de recherche, comme en témoigne le développement de l'anthropologie historique ou le renouveau de la diplomatique[1].

Liste ouverte des sciences auxiliaires :

- l'anthropologie historique, qui étudie les corps retrouvés dans les fouilles archéologiques et qui cherche à en tirer des éléments éclairant l'histoire des populations

- l'archéologie, qui cherche à reconstituer le passé en prenant appui sur les vestiges matériels qui en ont subsisté, par l'étude des anciens habitats réduits à l'état de vestige souterrains, ou d'édifices anciens dont les matériaux et techniques de construction sont « lisibles ».

- l'archivistique, science des archives qui permet à l'historien ou au généalogiste d'identifier, grâce à des instruments de recherche, les documents concernant une localité, un lieu ou un personnage.

- la céramologie, qui étudie des céramiques anciennes en particulier dans le cadre des fouilles archélogiques, sous formes d'ustensiles (par exemple des poteries) ou de décors.

- la chronologie, qui cherche à dater les événements et à les classer dans l'ordre d'apparition. Cette discipline est la première des sciences auxiliaire de l'histoire, compte tenu de l'importance du facteur temporel dans les études historiques.

- la démographie, discipline des géographes, qui étudie l'évolution des populations dans un lieu et un temps donné.

- la diplomatique, qui étudie les actes officiels pour en tirer les éléments qui permettent de mieux comprendre leur contexte de production.

- l'épigraphie, qui est basée sur l'étude des sources inscrites dans des matériaux imputrescibles (pierre, argile etc), tels des inscriptions

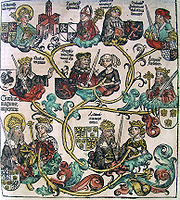

- la généalogie, qui reconstitue les familles, les lignages, et les successions féodales ou épiscopales.

- la géographie historique, qui étudie l'évolution des circonscriptions et territoires, en particulier sous l'angle des ressorts civils, religieux et juridiques.

- l'héraldique, qui étudie les armoiries et tous les types d'objets qui leurs servent de support, en utilisant notamment des armoriaux anciens (produits par des hérauts, ou factices, écrits ou dessinés.

- l'histoire du droit, qui étudie les lois et les coutumes anciennes, les institutions et anciennes administrations.

- la linguistique, qui se concentre sur les langages, dialectes et patois, et qui comprend notamment :

- l'ethnolinguistique, qui se penche sur la variation des dialectes ;

- la philologie, qui traite d'une langue d'un point de vue historique, à partir de documents écrits.

- la numismatique, qui étudie les monnaies, y compris les inscriptions qu'elles comportent.

- la paléographie, qui déchiffre et étudie des textes manuscrits, pour les transcrire au besoin en les éditant, afin de leur donner un lectorat plus large.

- la paléopalynologie, la dendrochronologie et l'écologie rétrospective, qui permettent des datations à partir de vestiges biologiques respectifs des pollens, des arbres (bois de construction, par exemple), des modes de vie écosystémiques anciens

- la papyrologie, qui étudie les documents grecs et latins provenant d'Égypte et qui complète l'épigraphie hyéroglyphique.

- la phaléristique, qui étudie les ordres, décorations et médailles et toute forme de distinction symbolisée par un objet

- la prosopographie, qui est destinée à l'étude des biographies individuelles mais mais dans un cadre sériel. Exemple : biographies des présidents des États-Unis d'Amérique.

- la sigillographie, qui s'attache aux sceaux anciens, avec ses inscriptions et figures héraldiques.

- la statistique, qui permet des calculs quantitatifs à partir des chiffres tirés des documents, ou de comptages effectués par l'historien sur des ensembles de documents similaires ou sériels.

- la vexillologie, qui est la science des drapeaux et emblèmes civils et militaires.

- ↑ Yann Potin et Julien Théry, « L’histoire médiévale et la “nouvelle érudition” ; l'exemple de la diplomatique », Labyrinthe, 1999, n°4, p. 35-39.

Catégories : Histoire | Science auxiliaire de l'histoire | Méthodologie en sciences

Wikimedia Foundation. 2010.