- Évaluation environnementale

-

L' évaluation environnementale désigne - au sens large - l'évaluation de la composition et des conditions de l'environnement biophysique et de l'environnement humain. La caractérisation de l'état et des tendances environnementales, le calcul des pressions anthropiques faites sur l'environnement, des répercussions ou des modèles de gestion apportées par l'humain sont des aspects de l'évaluation environnementale.

Cette évaluation est toujours de type patrimoniale, mais elle peut porter sur un lieu, ou sur une ressource naturelle particulière (ressource halieutique ou environnement nocturne par exemple).

Quand elle doit perdurer, on parle de biosurveillance ou bio-monitoring (surveillance de l'environnement, qui inclut généralement un volet surveillance de la biodiversité, laquelle commence à bénéficier d'indicateurs reconnus et accessibles au grand public tels que le Living Planet Index[1] ou l'empreinte écologique.

C'est la première étape d'une étude d'impact (ou étude d'incidence sur l'environnement), mais elle peut réintervenir après la réalisation d'un projet pour vérifier que les mesures conservatoires ou de compensation ont bien été suivies d'effet.

Sommaire

Principes

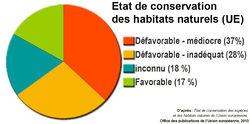

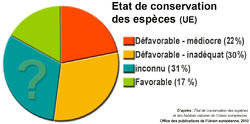

Autre exemple d'évaluation, ici pour l'Europe, et pour les espèces

Autre exemple d'évaluation, ici pour l'Europe, et pour les espèces Monitoring environnemental automatisé, alimenté par panneaux solaires et accumulateurs (ici sur la friche industrielle de Saw mill, en Amérique du Nord

Monitoring environnemental automatisé, alimenté par panneaux solaires et accumulateurs (ici sur la friche industrielle de Saw mill, en Amérique du Nord

- L'évaluation environnementale se base sur des inventaires naturalistes, des indicateurs (dont bioindicateurs), sur l'observation d'effets ou d'états biologiques ou écosystémiques, au niveau de populations, d'écosystèmes, voire de la biosphère ;

- Elle se fait de manière ponctuelle ou durable et généralement de manière itérative (par exemple généralement tous les 5 ans pour un plan de gestion de réserve naturelle en France) ;

- Elle produit un « état » des milieux (eau, air, sol) ou sur l'état des fonctions écosystémiques[3] ou de l'environnement global ;

- Lorsque c'est nécessaire ou possible, elle s'intéresse aussi à l'état et à l'évolution des services écosystémiques rendus par la biodiversité (par exemple dans le cadre du Millennium Ecosystems Assessment).

- Comme il est impossible d'évaluer toutes les espèces et tous les systèmes, on se base sur des unités (espèces, genres, familles, habitats, etc.) jugés représentatifs ou sur des espèces-clé ou jugées bio-indicatrices.

Échelles spatiotemporelles de travail

Les échelles temporelles :

- elles sont variées et incluent parfois une dimension d'écologie rétrospective pouvant remonter aux périodes récentes, à la préhistoire ou au delà. Ainsi, en France, en 2010 une nouvelle composante dite « Inventaires archéozoologiques et archéobotaniques de France » a été ajoutée en 2010 par le Muséum national d'histoire naturelle[4] à l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN)

Les échelles spatiales : :

- échelles locales à régionales ; ce sont par exemple celles d'un site (mare, haie, carrière, décharge, massif forestier), d'un port, d'un canal, d'un lac, d'une zone agricole, d'une ville ou agglomération, d'une unité écopaysagère ou d'une réserve naturelle ou d'un parc naturel régional,

- échelles semi-locales : région, façade littorale, Parc national ou d'un parc naturel par exemple

- échelles géographique (région administrative, pays, Union européenne, pays baltesrope, etc.)

- échelles biogéographiques Paléarctique nord-occidental, pays baltes, zone sahélienne, Manche/Mer du Nord

- échelles globales (Forêt dans le monde, (environnement marin à échelle de l'océan mondial, biosphère)

Histoire de l'évaluation environnementale

C'est une forme d'évaluation relativement récente, en pleine évolution et qui doit répondre à des enjeux complexes, incluant les effets d'ampleur encore incertaines du changement climatique et de l'érosion accélérée de la biodiversité[5]. Elle s'est principalement développé à la fin du XXe siècle, notamment à l'occasion de la préparation du sommet de la terre de Rio (Rio, juin 1992). Elle a aussi pour objectif de fournir des signaux précoce d'alerte environnementale et de tirer des leçons du passé[6].

Elle peut maintenant s'appuyer sur de nouveaux outils (analyse automatique d'imagerie aérienne ou satellitaire, données génétiques, modèles biomathématiques, etc). L'évaluation envionnementale tend à passer d'appréciations plutôt quantitatives et de mesure d'État/pression, à des approches à la fois quantitatives et qualitative, appréciant mieux la complexité et les réponses du vivant et les dynamiques nécessaires à l'entretien de la biodiversité[7]En 1998, l'EPA a publié un premier guide d'évaluation des risques écologiques. [8], 10 ans après avoir publié des recommandations et documents sur les indices biologiques à retenir pour l'évaluation des risques environnementaux[9], et un guide de l'évaluation des risques [10].

Législation

Depuis les années 1990, l'évaluation environnementale est devenue obligatoire par exemple pour l'état de l'eau, de l'air, des sols, des habitats naturels[11],[12]et de la biodiversité ou pour certaines activités industrielles (Directive Reach), pour certains produits, et pour certains plans et programmes et grands projets en Europe.

Les législations européennes et nationales prévoient que les opérations qui, par leurs dimensions, sont susceptibles d’affecter l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale et que cette dernière est soumise à l’avis, rendu public, d’une autorité environnementale compétente en matière d’environnement. Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent (Convention d’Aarhus, charte constitutionnelle) et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision.

Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus progressivement construire le dispositif d’évaluation environnementale dont le socle est constitué :

- Pour les plans et programmes, par la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, directive transposée en droit français depuis 2005 par deux décrets et précisée en 2006 par deux circulaires d’application. (cf: autorité environnementale)

- Pour les projets, par la Directive 85/337/CEE modifiée du conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dont le décret du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnementale achevé la transposition en droit français.(cf: autorité environnementale)

Les grands principes de ces directives

- L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du porteur de projet. Elle doit permettre au maître d’ouvrage d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou programme et de prévenir ses conséquences dommageables sur l’environnement. Cette analyse comporte : état des lieux de l’environnement, impacts prévisibles, justification des choix par rapport aux variantes envisageables, mesures pour éviter, réduire voire compenser les incidences sur l’environnement, résumé non technique.

- L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque éviter > réduire > compenser. C’est-à-dire chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les réduire et, s’il reste des impacts résiduels significatifs les compenser dans la mesure du possible. Egalement privilégier l’action à la source et utiliser les meilleures technologies disponibles économiquement acceptables.

- L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision. Elle doit donc être amorcée le plus en amont possible et s’insérer suffisamment tôt dans la procédure d’autorisation ou d’approbation pour permettre d’orienter les choix du pétitionnaire et de l’autorité décisionnaire.

- Cette démarche s’accompagne de la production d’un document qui prend la forme d’un rapport environnemental pour les plans et programmes et d’une étude d’impact pour les projets.

- Une autorité compétente en matière d’environnement, l’autorité environnementale, donne son avis sur cette évaluation.

- Cet avis est rendu public dans l’objectif d’informer le citoyen, lui permettant de contribuer à la prise de décision lors de l’enquête publique ou toute autre forme de consultation du public.

Les directives européennes ne précisent en revanche pas de critères quantitatifs (surface ou population couverte par un plan, montant d'un programme,...) qui définiraient l’importance à partir de laquelle un plan ou programme ou un projet est réputé avoir une influence sur l’environnement et est donc éligible à évaluation environnementale. Ce sont les états membres qui, en transposant les directives, définissent eux-mêmes les seuils qu'ils jugent comme étant critiques et à partir desquels les plans, les programmes ou les projets ont une influence sur l'environnement.

En France cela a été précisé par décret et les critères d'éligibilité ont été considérablement élargis depuis la loi de 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2 (Cf le L 121-10 modifié du Code de l'urbanisme et le L 122-4 modifié du Code de l'enfvironnement). Par ailleurs l'autorité environnementale qui donne un avis sur la qualité des évaluations environnementales en France est en général l'État (préfets ou ministère) qui n'est pas toujours considéré comme le meilleur garant environnemental.

En Allemagne, l'évaluation environnementale concerne par contre tous les plans infra-locaux[13] et supra-locaux[14], ainsi que la modification et la révision de ces plans[15].

Ainsi, en ne définissant pas ce qui est susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement, les directives contribuent à l'apparition de transpositions minimalistes et différenciées des mesures qu'elle préconise. En raison de ce paradoxe, la traduction pratique des directives oscille entre mesure symbolique d'une part et outil à l'intention des états membres volontaristes en matière d'environnement d'autre part.

Méthodes

Pour évaluer ou modéliser une qualité environnementale et des tendances, l'évaluation s'appuie sur de nombreux outils ;

- outils dits de bioévaluation, c'est-à-dire de suivi d'une batterie de bioindicateurs ou d'indicateurs de pressions sur l'environnement ou de réponse à ces pressions. Ces indicateurs sont renseignés ou réunis par différents types d'observateurs de terrain, pouvant inclure - par exemple dans le contexte de l'écocitoyenneté ou du travail collaboratif, des citoyens (sentinelles de la nature, pêcheurs professionnels...), dans un dispositif de sciences citoyennes.

- observatoires de l'environnement, observatoires de la biodiversité et leurs productions (séries temporelles de données géoréférencées, atlas, dont atlas de la biodiversité des communes).

- Indice biotique, indice d'intégrité écologique

- cartographie SIG et environnementale

- toxicologie,

- écotoxicologie et écoépidémiologie

- écologie du paysage.

- écologie rétrospective, par exemple pour le suivi des taux d’extinction d'espèces qui demande des données anciennes scientifiquement validées (archéopaléontologie, paléontologie, palynologie, histoire environnementale, etc.).

Utilités

- Elle a d'abord surtout été un outil de pondération de certaines formes d'aménagement du territoire (routes, zones d'activité, urbanisation, périurbanisation, mise en culture, déforestation, sylviculture intensive.. par une meilleure évaluation de leurs impacts environnementaux et de l'efficacité des éventuelles mesures conservatoires et compensatoires qui leur sont imposées ou qu'elles ont volontairement mis en œuvre.

- suivi de l'état de l'environnement, ou de l'efficacité de mesures compensatoires ou restauratoires).

- Outil global d'évaluation pour des entités telles que l'ONU [16] ou l'Union européenne qui ont respectivement décidé de freiner et stopper l’érosion de la biodiversité en Europe à l’horizon 2010.

- C'est aussi un outil indispensable à l'écocertification ainsi qu'à l'écosociocertification,

- L'éducation à l'environnement et toutes les sciences naturelles ou les tenants du développement durable en bénéficient aussi.

Évaluation de l'évaluation

Les méthodes d'évaluation environnementale, et en particulier de suivi de la biodiversité nécessitent d'être elle-mêmes évaluées. En Europe, un consortium EuMon [17] (« Monitoring à l’échelle européenne des méthodes et systèmes de surveillance des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ») a étudié quatre aspects du monitoring de la biodiversité :

- caractéristiques et la couverture des programmes de suivi ;

- méthodes de suivi (plan d'échantillonnage, analyse de données, intégration entre programmes des informations collectées),

- définition des priorités pour le monitoring et la conservation :

- implication de bénévoles (aspects « sciences citoyennes »),

EuMon a développé une base de donnée sur les programmes de suivis de la biodiversité et un guide pour le suivi de biodiversité [18] EuMon a aussi produit des méthodes pour améliorer l'efficacité du réseau écologique paneuropéen et des réseaux d'aires protégées. Il les a appliquées à NATURA 2000 pour identifier les lacunes et biais de ce réseau [18].

EuMon a aussi développé des méthodes pour évaluer la responsabilité nationale des États-Membres de l'UE pour la conservation des espèces et des habitats [18]. EuMon propose des outils en ligne, dont BioMAT pour le Suivi et l'évaluation de la Biodiversité, et une base de données (PMM) sur les Réseaux de Suivis Participatifs. En septembre 2007, le projet EuMon avait déjà documenté 395 systèmes de suivi d’espèces (mobilisant environ 4 M €/an, et plus de 46.000 personnes ; plus de 148,000 jours de travail/an consacrés au monitoring de la biodiversité). Sur ces bases, une étude a analysé les pratiques concernant divers groupes taxonomiques (oiseaux, amphibiens et reptiles, mammifères, papillons, plantes et certains insectes) dans 5 pays européens (France, Allemagne, Hongrie, Lituanie et la Pologne). Elle conclut que l'effort global de monitoring est corrélé au nombre de bénévoles participent à ce travail et que la qualité des données récoltées est liée à la qualité de la conception des programmes de suivi, des méthodes d'analyse et aux aptitudes à la communication au sein des programmes plutôt qu'à la participation des bénévoles[19].Perspectives

Les nouveaux outils (pour certains "automatiques") sont en cours de développement ou commencent à être utilisés :

- micropuces pouvant apporter des informations plus rapides et in situ sur des aspects génétiques ou pour l'identificaton d'espcèes rares, faisant éventuellement l'objet d'un trafic, y compris essences forestières protégées

- Ballons dirigeables individuels pour étudier par exemple la canopée (sur une idée de Francis Hallé)

- plateforme collaboratives

- projets de sondes marines intelligentes (pour le suivi des cétacés par exemple), et robots susceptibles de collecter des données environnementales. Un premier « drone écologique » (V3, de type hélicoptère, silencieux, en fibre de carbone, qui peut être programmé ou manuellement téléguidé) a été conçu pour l'observation (y compris dans l'infrarouge) de l'environnement marin et littoral qui pourrait notamment être utilisé pour le suivi des méduses, cétacés, pollutions, etc[20]. Il reste très coûteux (25 000 euros) et peu autonome (30 min).

Ces outils devraient permettre une évaluation plus rapide, plus fiable et plus interdisciplinaire, avec des modélisations permettant de mieux prolonger les tendances dans le futur.

Notes

- Loh J., Green R.E., Ricketts T., Lamoreux J., Jenkins M., Kapos V. and Randers J., (2005), « The Living Planet Index: using species population time series to track trends in biodiversity », Philosophical Transactions of the Royal Society B., n°360, pp. 425-441.

- Synthèse Rapport "État de conservation des espèces et des habitats naturels de l'Union européenne" voir p 19, ou Rapport de synthèse de la commission ; Rapport technique de l’article 17 (en anglais) ; ; Synthèses par habitat (en anglais) ; Synthèses par espèce (en anglais)

- Loreau M., Naeem S., Inchausti P., Bengtsson J., Grime J.P., Hector A., Hooper D.U., Huston M.A., Raffaelli D., Schmid B, Tilman D. and Wardle D.A., (2001), « Biodiversity and Ecosystem Functionings: Current Knowledge and Future Challenges », Science, vol.294, 26 October 2001, pp.804-808.

- Présentation de la nouvelle base de données « Inventaires Archéozoologiques et Archéobotaniques de France » (I2AF), à l’occasion du nouveau site Internet de l’INPN, 14 janvier 2010, Dossier de presse, MNHN

- DALE, V.H., BEYELER, S.C. – 2001 - Challenges in the development and use of ecological indicators. Ecological Indicators, 1 : 3–10.

- Ludwig D., Hilborn R. and Walters C., (1993), « Uncertainty, Resource Exploitation, and Conservation: Lessons from History », Science, n°260

- McCann K.S., (2000), « The diversity-stability debate », Nature, vol.405, pp.228-233.

- U.S. Environmental Protection Agency (1998) Guidelines for Ecological Risk Assessment

- U.S. Environmental Protection Agency (1988), Recommendations for and Documentation of Biological Values for Use in Risk Assessmen

- U.S. Environmental Protection Agency, 1987, Risk Assessment Guidelines

- Bensettiti F., Combroux I., Daszkiewicz P. – 2006 – « Évaluation de l’état de conservation des Habitats et Espèces d’intérêt communautaire 2006-2007 : Guide méthodologique », Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : 59 p.

- Bensettiti F., Trouvilliez J. - décembre 2009 – « Rapport synthétique des résultats de la France sur l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17de la directive Habitats », Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : 48 p. [En ligne : http://inpn.mnhn.fr].

- Le plan "infra-local" allemand ou "plan de quartier", le Bebauungplan: http://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan

- Le plan "supra-local" allemand, le Flächennutzungsplan: http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chennutzungsplan ; Note à propos des échelles communales: les communes allemandes sont issues de fusions communales effectuées dans les années 1970. Une commune allemande regroupe donc plusieurs localités. Le Flächennutzungsplan est un plan communal et supra-local simultanément.

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, annexe 3, point 1.8 : „Projets de planification prévus aux §§ 6 et 10 du code de la construction“. Le § 6 est consacré aux plans supra-locaux, à leurs modifications et leurs révisions. Le § 10 est consacré aux plans infra-communaux, à leurs modifications et leurs révisions. http://bundesrecht.juris.de/uvpg/anlage_3_65.html

- l'ONU et la convention sur la biodiversité

- Résumé du projet EuMon

- Base de donnée « DaEuMon » sur les programmes de suivis de la biodiversité

- Dirk s. Schmeller, Pierre-Yves Henry, Romain Julliard, Bernd Gruber, Jean Clobert, Frank Dziock, Szabolcs Lengyel, Piotr Nowicki, Heszter d´eri, Eduardas Budrys, Tiiu Kull, Kadri Tali, Bianca Bauch, Josef Settele, Chris van Swaay, Andrej Kobler, Valerija Babij, Eva Papastergiadou, and Klaus Henle ; « Aadvantages of volunteer-based biodiversity monitoring in Europe » Conservation Biology, volume 23, n°2, pages 307 à 316 ; DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.01125.x

- source : Antoine di Zazzo, directeur de la société SMP Technologie (matériel militaire et de sécurité), interrogé par AFP (communiqué AFP 2009/08/15 10:34)

Voir aussi

Articles connexes

- Autorité environnementale

- Évaluation, Indicateur,

- Bioévaluation environnementale

- Écopotentialité

- Bioindicateur

- Indicateur (biodiversité)

- Observatoire de la biodiversité

- Marqueur biologique

- Biointégration

- Environnement

- Étude d'impact

- Mesure compensatoire

- Enquête publique

- Perturbateur endocrinien

- Millennium Ecosystems Assessment

Lien externe

Bibliographie

- Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), (1994), Indicateurs d’environnement ; Corps central de l’OCDE, Paris, OCDE.

- (en) Glasson, J., Thérivel, R., Chadwick, A., 1999. Introduction to Environmental Impact Assessment: Principles and Procedures, Process, Practice and Prospects, 2nd ed. UCL Press, London

- (en) Harrop, D.O., Nixon, J.A., 1999. Environmental Assessment in Practice. Routledge Environmental Management Series. Routledge, London.

- (en) Mayda, J., 1996. Reforming impact assessment: issues premises and elements. Impact Assess. 15 (1), 87–96.

- (en) Partidário, M.R., 1999. Strategic environmental assessment: principles and potential. In: Petts, J. (Ed.), Handbook of Environmental Impact Assessment, vol. 1. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 60–73.

- (en) Petts, J. (Ed.), 1999. Handbook of Environmental Impact Assessment, vol. 2. Blackwell Science, London.

- (en) Sheate, W.R., 1994. Making an Impact: A Guide to EIA Law and Policy. Cameron May, London.

- (en) Sheate, W.R., 1996. Environmental Impact assessment: Law and Policy-Making an Impact II, 2nd ed. Cameron May, London.

- (en) Thérivel, R., Partidário, M.R., 1996. The Practice of Strategic Environmental Assessment. Earthscan, London.

- (en) Treweek, J., 1999. Ecological Impact Assessment. Blackwell Science, London.

- (en) Treweek, J.R., Thompson, S., Veitch, N., Japp, C., 1993. Ecological assessment of proposed road developments: a review of environmental statements. J. Environ. Plann. Manage. 36, 295–307.

- (en) Vanclay, F., Bronstein, D.A. (Eds.) 1995. Environmental and Social Impact Assessment. Wiley, Chichester, England.

Catégories :- Écotoxicologie

- Indicateur écologique

Wikimedia Foundation. 2010.