- Éginhard

-

Éginhard ou Einhard, né vers 770[1] et mort le 14 mars 840 à l'abbaye de Seligenstadt (près de Francfort), est une personnalité intellectuelle, artistique et politique de l'époque carolingienne, auteur de la première biographie de Charlemagne, protagoniste de l'œuvre scolaire et de la renaissance intellectuelle du IXe siècle.

Sommaire

Biographie

Eginhard est issu d'une famille notable de la région du Maingau[2] ; on sait par un texte de Raban Maur, abbé de Fulda dans les années 840, que ses parents s'appelaient Einhart et Engilfrit, bienfaiteurs de l'abbaye.

Éginhard est éduqué à l'abbaye de Fulda, à l'époque de l'abbé Baugolf (779-802). Remarqué comme un élève particulièrement doué, il est envoyé vers 792 compléter sa formation à l'école du palais d'Aix-la-Chapelle[3]. Ses capacités dans différents domaines (intellectuels et artistiques) lui permettent d'accéder au cercle des proches du roi[4].

Il fait partie du petit cercle d'érudits qui entoure Charlemagne, avec son aîné Alcuin. Il est surnommé le « petit nard », diminutif d'Éginhard, mais également jeu de mot : son nom germanique est Einhard, qui coupé en deux donne « ein Nard ». La petite taille d'Éginhard attise l'imagination d'Alcuin, qui compose un poème en son honneur :

- La porte est petite, et petit aussi l'habitant.

- Lecteur, ne méprise pas le petit nard contenu dans ce corps,

- Car le nard à la plante épineuse exhale un grand parfum.

- L'abeille porte pour toi dans son petit corps un miel délicieux.

- Vois, la pupille des yeux est une bien petit chose,

- Et cependant elle dirige les actes du corps et le vivifie.

- C'est ainsi que Nardulus dirige toute cette maison.

- Lecteur qui passes, dis: "A toi, tout petit Nardulus, salut!"[5]

Il joue aussi un certain rôle à la tête de l'empire carolingien. Il effectue plusieurs missions concernant la construction des grands édifices voulus par Charlemagne : palais impérial et chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, palais d'Ingelheim.... Plusieurs missions diplomatiques lui sont confiées. En 806, il est chargé d'aller à Rome informer le pape du projet de partage de l'empire entre les trois fils de Charlemagne.

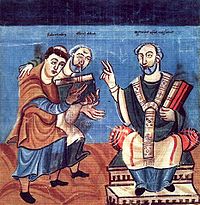

Éginhard, Vita Caroli magni imperatoris (Vie de Charlemagne). Lettrine V historiée : Charlemagne assis. Abbaye Saint-Martial de Limoges, vers 1050 (?). BnF, Manuscrits, Latin 5927 fol. 280v.

Éginhard, Vita Caroli magni imperatoris (Vie de Charlemagne). Lettrine V historiée : Charlemagne assis. Abbaye Saint-Martial de Limoges, vers 1050 (?). BnF, Manuscrits, Latin 5927 fol. 280v.

Après la mort de Charlemagne, il reste à la cour de Louis le Pieux. Il devient en quelque sorte secrétaire de l'empereur[6] et s'occupe de l'éducation de Lothaire, fils aîné de l'empereur. Il bénéficie alors de récompenses matérielles qu'il n'avait pas connues à l'époque de Charlemagne. Louis le Pieux lui fait don de domaines dans sa région d'origine (Michlinstat, Mulinheim) et lui confie plusieurs abbatiats laïcs : Saint-Wandrille (Fontenelle) de 816 à 823, Saint-Bavon de Gand, Saint-Servais de Maastricht. Il fait construire une église à Mulinheim, et y fait transférer des reliques de saint Marcellin et de saint Pierre. En 828, il y fonde l'abbaye de Seligenstadt.

Voyant les fils de Louis le Pieux se rebeller contre leur père à partir de 829, il préfère se retirer de la vie séculière et rédige la Vita Karoli (Vie de Charles), vraisemblablement aux environs de 830, dans la tradition littéraire de la Vie des douze Césars de Suétone.

Il meurt en 840 à l'abbaye bénédictine de Seligenstadt.

L'œuvre d'Éginhard

Liste de ses ouvrages :

- Vita et gesta Caroli Magni ;

- Les lettres d'Éginhard[7] : 71 lettres de lui sont parvenues jusqu'à nous ;

- De Translatione et miraculis sanctorum Marcellini et Petri ("La Translation et les miracles des saints Marcellin et Pierre") ;

- Libellus de adoranda Cruce ("Traité sur l'adoration de la Croix") ;

- Annales qui dicuntur Einhardi[8] ("Annales (qui sont) dites d'Eginhard"), qui couvrent la période 741-801.

Un recueil des Œuvres d'Éginhard avec une traduction française a été publié par Alexandre Teulet à Paris en 1843 et 1857.

La Vita Caroli

Composition de l'ouvrage

Le texte ne contient pas le nom de l'auteur, qui se présente cependant comme un proche de Charlemagne. Mais dès les années 840, un prologue est ajouté par l'abbé de Reichenau, Walafrid Strabon, mentionnant le nom d'Eginhard et donnant quelques renseignements sur sa vie[9].

La date de la rédaction de la Vita est l'objet de discussion entre historiens[10].

Contenu

Éginhard n'est pas un biographe scrupuleux, il présente la vie de Charlemagne sous le jour qui lui semble le plus flatteur, à la manière d'un hagiographe (par exemple lorsqu'il traite du couronnement de Charlemagne), ceci dans le but de stigmatiser le règne de Louis le Pieux, qui ne fut pas un roi faible, mais pas assez solide pour faire face à tous les problèmes qu'il doit affronter.

Bien qu'il fut contemporain des personnages qu'il a dépeints dans sa geste, de nombreuses erreurs et distorsions indiquent qu'il tenait ses sources de seconde main alors que les faits auraient dû être connus de lui ou il aurait dû les tenir de première main puisqu'il avait été élevé à la cour de Charlemagne. Éginhard sembla avoir pris à la lettre les mots de Cicéron : « Confier ses pensées à l'écriture sans être capable de les bien disposer, de les embellir ou d'y répandre un charme qui attire le lecteur, c'est abuser outre mesure de son loisir et des lettres ». Si la trame du récit d'Éginhard est correcte, il brode ou romance les faits lorsqu'il n'a pas le courage de croiser ses sources ou lorsque la réalité pourrait nuire à la réputation de ceux à qui il devait sa fortune.

Editions et traductions

L'ouvrage est imprimé à Cologne en 1521, à Utrecht en 1711.

Une traduction en français est publiée par Denis à Paris en 1812.

Voir aussi

Bibliographie

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Éginhard » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource)

- Arthur Kleinklausz, Charlemagne, Hachette, Paris, 1934 (réédition : Tallandier, Paris, 1977) : étude d'Eginhard et de la Vie de Charlemagne dans l'introduction, consacrée aux sources de l'histoire de Charlemagne, pages 23-26.

- "Eginhard", dans Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002.

- Georges Minois, Charlemagne, Perrin, Paris, 2010 : étude d'Eginhard et de la Vie de Charlemagne dans le chapitre II, consacré aux sources de l'histoire de Charlemagne, pages 94-102 (démarque en partie les analyses de Kleinklausz).

Liens internes

Liens externes

- François-Dominique Fournier, Tous les ouvrages d'Éginhard traduits par Guizot

- Alexandre Teulet, Notice sur Éginhard et sur ses ouvrages

Notes et références

- Minois, 2010, page 94.

- Minois, p. 94. Le Maingau est le district du Main.

- Minois, p. 95.

- Walafrid Strabon, cité par Minois, p. 95 et Eginhard lui-même, cité p. 96 évoque "les relations amicales que j'entretenais avec lui et ses enfants".

- Cité par Jean Favier, Charlemagne, Fayard, 1999

- Minois, p. 96.

- Alexandre Teulet, Œuvres complètes d'Éginhard réunies pour la première fois..., 1843

- Les annales d'Éginhard sue le site Monumenta Germaniae Historica

- Minois, page 94.

- Minois, p. 97.

Catégories :- Personnalité religieuse franque

- Architecte français

- Écrivain de langue latine

- Historien français du IXe siècle

- Personnalité du IXe siècle

- Renaissance carolingienne

- Décès en 840

Wikimedia Foundation. 2010.