- Homme éclairé

-

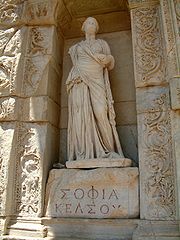

Sagesse

La sagesse désigne le savoir et la vertu d'un être. Elle caractérise celui qui est en accord avec lui-même et avec les autres, avec son corps et ses passions (vertus de tempérance, de modération et de justice), qui a cultivé ses facultés mentales, tout en accordant ses actes à ses paroles.

Dans son acception populaire, la sagesse est attribuée à celui ou celle qui prend des décisions raisonnables, au prix de ses propres intérêts parfois. On qualifie d'enfants sages ceux qui sont obéissants et discrets.

Sommaire

Histoire

Sagesse grecque

Chez les philosophes grecs ou dans la tradition orientale, la sagesse (« sophia » en grec) est l'idéal de la vie humaine. Il peut se définir comme un état de réalisation qui s'appuie sur une connaissance de soi et du monde, s'accompagne d'un bonheur suprême et correspond à l'état de perfection le plus élevé que puisse atteindre l'humain et son esprit. La sagesse est le "savoir être heureux" ou encore la science du bonheur. Plusieurs chemins sont possibles.

La sagesse tragique de l'obscur Héraclite propose des aphorismes qui mettent en lumière le perpétuel mouvement des choses, changement qui nous force à rechercher les solutions adaptatives les meilleures et auquel on doit s'acclimater (« Tu ne te baigneras pas deux fois dans le même fleuve »)par une connaissance de la raison des choses : "la sagesse consiste en une seule chose : connaître le logos qui agit toujours et partout."

A la suite de Socrate, modèle de la sagesse antique, les Stoïciens et les Epicuriens définissent la sagesse comme la maîtrise des désirs par la raison et la connaissance de ce qui est de notre ressort et de ce qui ne l'est pas. Les Sophistes évoquent la relativité de la vérité qui s'élabore dans le discours, dans le débat agonistique, dans le maniement de la rhétorique, de la logique et de la résolution des contradictions.

Chez les Académiciens, il s'agit de rechercher le Souverain Bien et Aristote propose avec prudence les activités contemplatives et théorétiques pour y arriver. Socrate prône la cogitation, l'humilité, l'acceptation de son ignorance et le respect absolu des lois de la cité, en l'occurrence : Athènes. Pré-socratique, Parménide examine dans un poème les chemins de l'être, celui du non-être et la possibilité d'un troisième chemin. Les Cyniques insistent sur la notion de joie individuelle, d'ascèse et de liberté (« Ôte-toi de mon soleil » disait ainsi à Alexandre le Grand le philososphe cynique Diogène de Sinope).

Sagesse religieuse

Sagesse orientale

En Orient, mais aussi dans l'Occident antique, les sagesses sont parfois difficiles à distinguer des démarches religieuses, notamment parce qu'elles se pratiquent (ou ont été pratiquées) à l'échelle d'une communauté d'individus partageant la même pensée. Bouddha peut par exemple être regardé comme un maître de sagesse ou bien comme le fondateur d'une religion dont le noyau relève d'une sagesse transcendante (prajna). En Orient, la sagesse désigne spécifiquement la connaissance d'une réalité transcendante : le Dào du taoïsme, le brahman du Vedanta, ou la vacuité du bouddhisme.

Ces considérations de sagesse ne sont en rien exclusives à la pensée occidentale. On les retrouve chez des auteurs aussi divers que le philosophe Confucius ou chez Lao Tseu, le prince et dramaturge indien Sudraka, le poète et mathématicien persan Omar Khayyam.

Sagesse chrétienne

La sagesse chrétienne de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge n'échappe pas à cette ambiguïté; les premiers moines comme les philosophes plus tardifs (Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin...) ont visé, à travers leur foi religieuse, à l'idéal de sagesse, parfois en se référant explicitement aux philosophes gréco-romains.

Et les communautés monastiques ont elles aussi le plus souvent été fondées par des sages (au sens classique du terme). Les auteurs de certains livres de la Bible, Qohelet, l'Ecclésiaste, ainsi que le "livre des Proverbes", identifié au Roi Salomon ont beaucoup nourri les réflexions religieuses sur la sagesse.

Sagesse moderne et post-moderne

À partir du XVIe siècle, des mouvements comme l'Humanisme et plus tard la Philosophie des Lumières vont progressivement instituer d'autres sagesses, proposant d'améliorer la condition humaine par la foi en la raison, au détriment des dogmes religieux. Montaigne incarne le retour de la sagesse antique, avec un scepticisme qui emprunte essentiellement à l'hédonisme épicurien d'un amour simple de la vie.

Spinoza incarne la sagesse d'une raison scientifique qui affirme sa puissance d'amour et de joie face au désordre souffrant des passions. Nietzsche propose de revenir à la conception héraclitéenne d'une sagesse tragique fondée sur l'approbation de la réalité (amor fati : l'amour du destin). Au XIXe siècle, les Positivistes comme Auguste Comte vont spécifiquement se tourner vers le progrès technique et associer la sagesse à la science, susctitant des réactions de la part des religieux et des mystiques.

Toutefois, et alors même que l'individualisme se développait dans les sociétés d'Occident, les sagesses (en tant que voies d'amélioration de l'Homme par l'individu) déclinaient au même moment, supplantées par des doctrines visant à apaiser les passions du genre humain au moyen de solutions globales, souvent d'ordre économique et/ou politique (libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme,...).

La faillite, ou du moins la forte remise en cause de ces systèmes, de même que la prise de conscience autour de certains problèmes (comme la dégradation de l'environnement par la société matérialiste), ont conduit, depuis quelques décennies, à un regain d'intérêt pour les "sagesses", au sens classique du terme, c'est-à-dire les voies permettant à l'individu de s'améliorer au moyen d'un mode de vie équilibré et d'un certain contrôle de ses passions vis-à-vis du monde extérieur.

La quête de sagesse quand elle est liée à des phénomènes de masse n'est cependant pas à l'abri de certaines déconvenues comme dans le mouvement hippie des années 1960-70, ou de dérives mercantiles voire malhonnêtes, cf certaines "sectes", mais d'authentiques maîtres spirituels continuent de fournir des enseignements de sagesse, tels Swami Prajnanpad et son disciple français Arnaud Desjardins, ou des penseurs éducateurs comme Krishnamurti. Après une certaine phase de désintérêt de la part des philosophes, la sagesse redevient aujourd'hui un sujet central de la réflexion contemporaine : La Sagesse des modernes (André Comte Sponville et Luc Ferry), Principes de sagesse et de folie (Clément Rosset), L'Amour de la sagesse (Bruno Giuliani)...

Sagesse populaire

La sagesse populaire désigne parfois le "bon sens" ou la capacité à faire des choix apparemment justes, une sagesse pratique de la vie qui ne se fonde pas nécessairement sur des préceptes philosophiques ou religieux.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Portail de la philosophie

- Portail de la spiritualité

Catégories : Vertu | Philosophie morale | Religion

Wikimedia Foundation. 2010.