- Histoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris

-

L’histoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI ParisTech) commence en 1882, lorsque quelques représentants de l'industrie chimique française s'inquiètent du retard pris par rapport à l'Allemagne, qui bénéficiait de l'annexion de Mulhouse à la suite de la guerre de 1870. L'EMPCI, qui allait devenir quelques décennies plus tard l'ESPCI, fut créée dans un contexte de faiblesse générale de la science française, due notamment à la pauvreté de son système universitaire. Pour contrer la puissance germanique, et notamment la force économique de son industrie chimique, quelques savants d'origine alsacienne décidèrent de prendre modèle sur le système d'enseignement supérieur et de recherche allemand, et notamment sur sa capacité à articuler science et industrie, à l'instar des laboratoires de Justus von Liebig.

L'histoire de cette institution illustre la forte intrication des sphères scientifiques et industrielles à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, puis la montée, au cours du XXe siècle, du modèle de la « science pure », dégagée de tout impératif économique. L'histoire de l'école se découpe ainsi en deux grandes périodes : la première voit l'institution essentiellement tournée vers les impératifs économiques et industriels. La seconde la voit se rapprocher de la recherche fondamentale. Cependant, l'école conserva toujours, et conserve encore aujourd'hui, une véritable tradition d'ancrage dans l'industrie. Pour Pierre-Gilles de Gennes comme pour son successeur, il s'agit d'associer la recherche la plus fondamentale aux applications les plus directement utiles.

Par ailleurs, l'ESPCI a abrité les recherches de quelques grandes figures de la science française, dont plusieurs prix Nobel : Pierre et Marie Curie, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak. L'histoire de cette institution permet notamment de mieux comprendre le contexte des découvertes qui y ont été faites, et l'esprit dans lesquelles elles ont été faites. Ainsi, ce contexte a notamment été celui de la découverte du radium par les Curie[1]. L'histoire de l'ESPCI permet ainsi de nuancer l'idée d'une opposition trop tranchée entre science et industrie.

Sommaire

- 1 Le contexte historique de la création

- 2 La création de l'école

- 3 Les deux grandes périodes de l'école

- 4 Chronologie sommaire

- 5 Bibliographie

- 6 Notes et références

- 7 Voir aussi

Le contexte historique de la création

Contexte institutionnel

La création de l'ESPCI s'inscrit dans la dynamique générale de structuration de l'enseignement supérieur français du XIXe siècle, commencée en pleine période révolutionnaire avec l'abolition des universités par la Convention, la création du Conservatoire national des arts et métiers, de l'École Centrale des Travaux Publics (future École Polytechnique) et de l'École normale supérieure. L'institution du 42 rue Lhomond (première adresse de l'École) devait répondre à certaines attentes de l'industrie (de l'industrie chimique en l'occurrence), attentes que les défauts du système d'enseignement supérieur des années 1870 empêchaient de satisfaire, ce qui mettait en péril le développement économique du pays dans la course à l'industrialisation qui se jouait alors en Europe, et plus particulièrement entre la France et l'Allemagne.

Le système d'enseignement supérieur français se démarquait déjà au XIXe siècle de ses voisins européens par la dualité structurelle que nous lui connaissons encore aujourd'hui, avec d'une part un ensemble de facultés peu actives jusqu'en 1870 et d'autre part quelques structures spécifiques telles que les grandes écoles ou les instituts de recherche (Collège de France, Académie des sciences, etc.). Le « véritable enseignement scientifique, (...) se donne à Polytechnique, réorganisée sous le consulat, au Muséum ou au Collège de France […] »[2], et non dans les facultés des sciences et lettres, créations originales du décret de 1808 qui se limitent essentiellement à l'organisation du baccalauréat[3]. Plus généralement, l'enseignement scientifique et technique se donne dans un ensemble hétérogène de Grandes écoles, dont certaines furent créées dès avant la fin de l’Ancien Régime (avec, par exemple, l'École d’Artillerie en 1720, l’École nationale des ponts et chaussées en 1747, l’École du Génie à Mézières en 1748 ou l’École des mines en 1783). À celles-là s'en ajoutent d'autres créées après 1789 : l'École spéciale militaire vit le jour en 1802, quatre ans avant de s’installer à Saint-Cyr, l'École des Mines de Saint-Etienne, qui vient compléter celle de Paris en 1817, ou encore le Conservatoire national des arts et métiers, qui bien que n’étant pas une grande école au sens classique du terme, forma nombre d’ingénieurs à ses cours du soir, ou aussi l'École centrale à partir de 1829, ou enfin les École nationale supérieure d'arts et métiers de Châlons (1806), d’Angers (1811) et d’Aix-en-Provence (1843). Mais les piliers centraux du système de formation scientifique français sont l’École Polytechnique et l’École normale supérieure, toutes deux fondées en 1794.

Parmi les Grandes écoles développant une activité de recherche figurait notamment l'École de chimie de Mulhouse, « fondée en 1822 par les industriels de cette cité pour former leur maîtrise à la manipulation des apprêts et des teintures, et dont le niveau [n’a] cessé de progresser »[4]. Elle resta le seul établissement français spécialisé dans l'industrie de la chimie, jusqu’à l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne en 1871.

Contexte économique et industriel

La seconde révolution industrielle

La création de l’ESPCI se fait dans le cadre précis de l’essor de la chimie organique, qui, avec entre autres le développement de l’électricité ou le perfectionnement des turbines, participe à la seconde révolution industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle[5]. Les nouvelles technologies qui apparaissent alors ne sont pas toutes également tributaires du progrès de la science fondamentale, mais son rôle devient important, dans cette période qui voit justement apparaître un véritable rapprochement de l’industrie et de la science qui préfigure les rapports qu’ils entretiennent aujourd’hui[6]. Cela est alors particulièrement vrai avec l’industrie chimique et la chimie organique : cette discipline, et l'industrie qui lui est associée, prend son envol avec la découverte accidentelle de la mauvéine en 1856 par William Perkin, qui entraîne une révolution de la chimie des teintures et conduit rapidement à la fondation d'une chimie de synthèse destinée à remplacer des produits d'origine naturelle. Bien que la découverte initiale, celle de la mauvéine, soit accidentelle, la « révolution chimique » qui en découla reposait en grande partie sur l'usage raisonné des formules développées planes et des représentations moléculaires matérielles, qui procèdent elles-mêmes de la théorie atomique.

L'impréparation de la science et de la chimie française

En cette période d’effervescence technique et scientifique, la recherche française traverse une période d’atonie préoccupante. Antoine Prost rapporte ainsi une enquête qui révèle la misère de la science française : « Les bibliothèques sont lamentables : celle de la faculté de droit de Paris ne dispose que de 1 000 francs par an. Une faculté de sciences doit se contenter en province de 1 800 francs au plus pour ses frais de chauffage, d’éclairage, de cours et de laboratoires. Pas de laboratoire à la faculté des sciences de Paris, ni au Muséum. Pas de personnel de laboratoire, nulle part »[7]. À ces graves difficultés matérielles vient s’ajouter un essoufflement de la recherche, freinée par le centralisme excessif de son organisation[8]. La chimie française souffre par surcroît de la réception difficile de l'atomisme. Albin Haller souligna ainsi, dans un rapport rédigé à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, « "l’ostracisme" dont a été victime [la théorie atomique en France], dont il estime qu’elle est [pourtant] indispensable au développement de la chimie organique et à la formation efficace de chimistes de haut niveau »[9]. De fait, « le "système des équivalents" [continue, sous l’influence de Berthelot, d'être enseigné en France] jusqu'aux dernières années du XIXe siècle dans la majeure partie de l'enseignement supérieur et dans l'enseignement secondaire »[9].

De façon générale, le système d'enseignement supérieur, trop éloigné de la recherche, reste hermétique aux derniers progrès de la science et est incapable de répondre aux besoins des jeunes industries, qui manquent alors cruellement de cadres techniques et d’ingénieurs sachant manier ces nouvelles technologies que sont la chimie et l’électricité[10]. Tandis que les facultés des sciences ne prodiguent qu'un savoir académique de plus en plus éloigné de la science « vivante », et se restreignent à la collation des grades universitaires, le système des écoles reste attaché à un modèle en voie d’obsolescence, issu de la première révolution industrielle. Elles n'ont toujours pour objectif que de former « des cadres capables de concevoir des machines, d’en diriger la réalisation et de les organiser au sein d’un ensemble industriel. [Il y faut] des connaissances assez générales, beaucoup de mathématiques et de mécanique, pas mal de physique, mais peu de chimie. [Cet enseignement leur permet de satisfaire les exigences des industries dominantes de la première moitié du XIXème, qui] progressaient d’ailleurs davantage par l’invention de machines et l’organisation de la production que par des découvertes scientifiques »,[11] mais ne peut guère faire face à l’émergence des nouvelles industries. L’enseignement de la chimie, et a fortiori l’enseignement de ses développements les plus récents, fait partout figure de parent pauvre des programmes d’études, et souffre même parfois d'un mépris certain. André Grelon rapporte ainsi les propos du ministre Loucheur qui, dans son discours de commémoration des morts pour la France de L'École de Physique et de Chimie Industrielle en 1919, rappelle qu’à L'École Centrale, « quand on voulait exprimer son mépris pour quelqu’un, on n’avait que ce sot mot de "chimiste" »[12].

Des mesures encore insuffisantes

La victoire des Prussiens à Sadowa illustre, selon Ernest Renan, la supériorité de la « science germanique ».

La victoire des Prussiens à Sadowa illustre, selon Ernest Renan, la supériorité de la « science germanique ».

Nombre de savants ont conscience de cette situation (Louis Pasteur, Marcellin Berthelot, Claude Bernard, Ernest Renan, …) et s'indignent de l’état de la science française dans les années 1850 et 1860, regrettant également qu’elle n’ait pas suivi le même chemin qu’en Allemagne. Antoine Prost rapporte ainsi les propos de Renan, qui affirme en 1867 que « c’est l’université qui fait l’école. On a dit que ce qui a vaincu à Sadowa[13] c’est l’instituteur primaire. Non, ce qui a vaincu à Sadowa, c’est la science germanique » [7]. Un mouvement de réflexion est ainsi initié et commence à porter ses fruits dans les années 1870. La loi du 12 juillet 1875 permet l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur ne dépendant pas de l'« Université ». Un arrêté du 3 novembre 1877 crée 300 bourses de licence. Les crédits affectés aux facultés commencent à affluer (ils sont plus que doublés entre 1875 et 1885) et les réformes de structure, portant essentiellement sur la décentralisation et sur l’autonomie administrative (encore l’exemple allemand), sont en cours de discussions (elles commencent à aboutir avec le décret du 25 juillet 1885, qui donne aux facultés le droit de posséder des biens et de recevoir des dons ou des subventions des collectivités locales).

Mais ces diverses mesures sont encore largement insuffisantes et ne permettent pas de venir à bout des problèmes qu'affronte la science française, et notamment le secteur stratégique de la chimie. En ce dernier tiers du XIXe siècle, « le seul établissement spécialisé dont aurait pu disposer le pays [est] L'École de chimie de Mulhouse […]. Mais elle est désormais de l’autre côté de la frontière »[4].

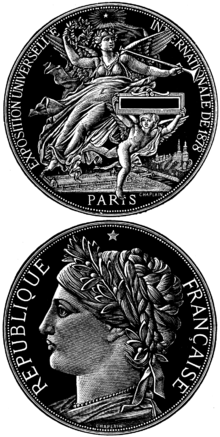

Les conséquences de l'annexion se font donc cruellement ressentir sur l’industrie chimique française, et son retard est manifeste lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Charles Lauth, rapporteur de la classe 47 du Jury International, rédige alors une note au ministre du Commerce et de l’Agriculture, qui a alors en charge la majeure partie de l’enseignement technique[14]. Il y expose une critique sévère du système d'enseignement français, et propose comme solution aux difficultés rencontrées la création d'une École Nationale de Chimie. C'est le premier pas vers la création de l'ESPCI.

La création de l'école

L'influence du réseau alsacien et du modèle germanique

Le fait que Lauth soit l'auteur de cette note n'est pas anodin. Membre éminent de l'Association française pour l'avancement des sciences (AFAS) avec Charles Adolphe Wurtz, Charles Friedel, Albin Haller et Paul Schützenberger, il partage avec ces derniers une idée de la science, de sa pratique et de ses rapports avec l'industrie qui s'inspire directement de l'exemple allemand. Ces cinq savants forment le noyau de ce que certains, dont Danielle Fauque et Georges Bram, appellent le "réseau alsacien"[15].

Ils s'efforcent de populariser aux quatre coins du pays le « modèle germanique » auquel il convient selon eux d’attribuer les incontestables succès de ce qui est alors la première industrie chimique au monde. Pour cela, ils s’appuient notamment sur l'AFAS (Wurtz et Friedel firent partie des fondateurs), dont les congrès se tiennent chaque année dans une ville différente, ce qui en fait un vecteur très efficace de la diffusion de leurs idées. Pour Lauth comme pour les autres membres du réseau alsacien, la remarquable expansion de l'industrie allemande « tient à la bonne relation entre les entreprises, la recherche et l’enseignement. En effet, l'Allemagne dispose d'un remarquable réseau d'universités autonomes, puissamment organisées et richement dotées. L’enseignement y est libre et de haut niveau, l’accès aux études aisé. Les professeurs, nombreux, bien payés, jouissent de la considération générale ; et surtout, on ne craint pas d’enseigner les sciences appliquées. Parallèlement, l’Empire allemand est pourvu d’un ensemble d’écoles techniques supérieures »[16] formant les ingénieurs dont l’industrie a besoin, et qui en 1892 sont presque toutes équipées d’un laboratoire de chimie. De fait, cette forme de « l’enseignement supérieur allemand avait fait la preuve de son efficacité. Justus von Liebig avait compris dès 1825 que l’acquisition précise des techniques de laboratoire était indispensable à la formation de chimistes féconds, et son laboratoire de Giessen était devenu le véritable "centre de formation" de la chimie allemande. À son exemple, les universités allemandes [et les "Technische Hochschulen"] se dotèrent de laboratoires très souvent dirigés par des anciens élèves »[17].

Décentralisation et autonomie, universités riches et puissamment organisées, accès aisé aux études, pragmatisme, liberté de la science pure – « un des plus beaux apanages des universités allemandes »[18] – et enfin, surtout, présence forte de la recherche et de ses applications pratiques dans l’enseignement supérieur sont les principaux éléments constitutifs du modèle allemand, qui au grand regret des savants alsaciens de l’AFAS ne trouve pas d’équivalent français.

Le projet d'école nationale de Charles Lauth

Lorsque Lauth écrit au ministre en 1878, la réforme de l’enseignement supérieur est déjà engagée depuis quelques années. Partant, Lauth n’insiste dans sa lettre que sur la nécessité de créer d’une part des laboratoires de recherche et d’enseignement capables d’accueillir des étudiants qui puissent apprendre la chimie « vivante », et d’autre part un véritable enseignement de la chimie prodigué dans une perspective d'application industrielle. Il propose la création d’une « école autonome de chimie, structure d’enseignement [dont] on maîtrise [alors] bien le modèle »[4].

L'École Polytechnique, dont les armes de l'époque sont représentées ici, aurait participé aux pressions s'opposant à la création de l'ESPCI.

L'École Polytechnique, dont les armes de l'époque sont représentées ici, aurait participé aux pressions s'opposant à la création de l'ESPCI.

Le programme d'enseignement qu'il imagine pour le futur établissement est le reflet de sa conception de l'enseignement de la chimie. Il se composerait « de trois années d’études consécutives, comprenant à la fois un enseignement théorique sous forme de cours et de conférences, et un enseignement pratique, c’est-à-dire le travail de laboratoire. La première année serait consacrée à l’analyse minérale qualitative et quantitative et à quelques préparations élémentaires ; les conférences porteraient sur la chimie inorganique et organique. La seconde année serait consacrée à l’analyse organique, aux analyses industrielles et aux préparations délicates ou complexes ; le sujet des conférences serait l’exposé des principales industries chimiques. Enfin, la troisième année, on habituerait les élèves à la solution des problèmes industriels, par des travaux méthodiques portant sur les desiderata des problèmes de nos diverses industries ; les conférences mettraient les élèves au courant des faits les plus récents de la science et de l’industrie. […] À l’expiration des trois années, un examen ou un concours pourrait conférer aux élèves méritants un diplôme spécial qu’on désignerait sous le nom de diplôme d’ingénieur-chimiste »[19]. Il s’agit pour Lauth, pour les autres membres du réseau alsacien et pour les savants français partageant certaines de leurs idées, comme Pasteur ou Berthelot, d’éviter le double écueil de l’abstraction excessive, trait caractéristique d’une école comme Polytechnique, et de l’empirisme primaire que l’on peut retrouver, par exemple, dans les programmes d’études des Écoles des arts et métiers[20]. Ce nouvel enseignement, qui met l’accent sur l’approche expérimentale de la science, sur le travail de laboratoire, doit permettre aux étudiants de développer une véritable aptitude à la recherche appliquée et de hautes compétences scientifiques tout en restant proche des applications industrielles, et former ainsi des ingénieurs-chimistes capables d’affronter au quotidien les problèmes que peut soulever la nouvelle industrie chimique.

Ce premier projet ne vit cependant jamais le jour tel quel, le Ministère du Commerce et de l’Agriculture n’ayant jamais donné suite à la requête de Lauth, attitude qu’André Grelon attribue aux « pressions conjointes des tenants des grandes écoles et des universitaires parisiens offusqués des critiques »[4]

La création de l'école municipale à Paris

L'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle, future ESPCI, est formellement créée par Charles Floquet.

L'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle, future ESPCI, est formellement créée par Charles Floquet.

Lauth se tourne alors vers la ville de Paris, dont il est membre du Conseil municipal. La question de la création d’une école est inscrite à l’ordre du jour du Conseil le 22 décembre 1880, qui décide de constituer une commission pour étudier les questions relatives à ce problème et d’ouvrir un crédit de 10 000 francs pour subvenir aux dépenses nécessaires à cette étude. Le 20 juin 1881, le Préfet de la Seine nomme par arrêté les quatorze membres de cette Commission. Y figurent, en particulier, Berthelot et Wurtz, en tant que membres de l’Institut, et Lauth, en tant que directeur de la manufacture de Sèvres. Le rapport de la Commission est présenté quelques mois plus tard au Conseil municipal. Il rassemble en un même document un programme comprenant les conditions d’entrée, le règlement intérieur, la durée des études, le plan des divers cours et le budget du nouvel établissement, et un exposé des motifs définissant « l'esprit » de L'école. Deux nouveautés notables apparaissent dans le programme présenté avec ce rapport. En premier lieu, il est prévu d’introduire l’enseignement de la physique, en plus de celui de la chimie. « Les fondateurs parient [en effet] sur le développement mutuel de la chimie et de la physique appliquée, en particulier dans le domaine de l’électricité, en s’appuyant entre autres sur les résultats de la première exposition internationale d’électricité à Paris, en 1881 ; et ils décident d’associer l’enseignement de ces deux sciences »[4]. En second lieu, il y est écrit que « les élèves auront droit à une indemnité de 50 francs par mois pendant les trois ans qu’ils passeront à l’École »[21]. Cette décision, qui doit faciliter l’accès aux études des enfants des classes populaires, n’est pas sans rappeler « l’accès aisé aux études » évoqué ci-dessus à propos du modèle allemand.

Outre ces aspects de la future école, l'exposé des motifs du rapport en montre les caractéristiques essentielles : « […] La nouvelle école aura pour but de mettre [les] jeunes gens à même d’acquérir des connaissances scientifiques spéciales, au moyen desquelles ils pourront remplir, dans les différentes usines, un rôle important, soit dans la construction des appareils de physique, soit dans les recherches de chimie industrielle. […] L'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle n’aura aucun rapport avec les établissements d’enseignement supérieur existant actuellement. Tandis que [ces derniers] reçoivent des jeunes gens sortant des lycées, et forment des médecins, des pharmaciens, des professeurs et des savants, L'École municipale, qui offrira un complément aux études primaires supérieures, aura surtout pour but de donner un enseignement pratique et spécial ; les élèves, qui sortiront de l'École, deviendront selon leurs aptitudes soit des contremaîtres, soit des ingénieurs, soit des chimistes. Des Écoles analogues ont été créées à Mulhouse, à Zurich, à Strasbourg. En 1878, M. Ch. Lauth [écrivait] à M. le Ministre de l’Agriculture une lettre pour lui démontrer la nécessité de la création d’une École Nationale de Chimie analogue à celle que nous proposons de fonder à Paris »[22].

L'arrêté portant création de l'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle est signé le 28 août 1882 par le préfet Charles Floquet.

Les deux grandes périodes de l'école

L'histoire de l'ESPCI, et de ses relations avec l'industrie et la recherche, se subdivise en deux périodes très sensiblement distinctes l'une de l'autre[23]. La première époque dure jusqu'à la fin des années vingt, qui voient Langevin prendre la direction de l'École. Elle se caractérise par une orientation très industrielle de l'établissement. La seconde époque commence au début des années trente, et se caractérise par un très net infléchissement de la politique de l'ESPCI en faveur des sciences fondamentales et de la recherche.

Entre 1882 et 1930 : une école au service de l'industrie

L'empreinte du réseau alsacien

Les trois premiers directeurs de l'établissement furent Schützenberger, Lauth et Haller, qui tous œuvrèrent à sa création. On retrouve également Friedel au conseil d'administration durant les premières années, ainsi que Wurtz qui participa activement à la formation de l'École en étant membre de la Commission d'étude du Conseil municipal. L'EMPCI, future ESPCI, est ainsi marquée de l'empreinte des idées développées et défendues par le réseau alsacien, dont le noyau est précisément composé de ces cinq savants.

De fait, l'établissement s'inscrit dans une certaine continuité en adoptant le pragmatisme germanique vanté par les Alsaciens, et donc un enseignement très porté vers les aspects pratiques et le travail expérimental. L'analyse du cursus de l'EMPCI révèle en effet que « les cours purement théoriques couvrent à peine un quart de son emploi du temps, le reste [étant] consacré aux aspects de la science pourvus d'applications industrielles : travaux pratiques de laboratoire, dessin industriel et problèmes technologiques; [en revanche] il y a peu de conférences »[23]. On doit également rappeler l’introduction de cours initiant les élèves de troisième année « à la comptabilité industrielle, à l’économie politique élémentaire et à toutes les discussions économiques auxquelles ont donné lieu les différents procédés de fabrication, ainsi qu’à tous les desiderata de nos diverses industries »[24]. Ceux-ci illustrent clairement une profonde volonté d’enracinement de l’établissement dans le monde industriel.

L'École, en tant qu’institution, est de surcroît très proche de l’industrie. Cette proximité se manifeste d’une part avec la présence de nombreux industriels au sein du conseil d’administration de l’établissement, d’autre part avec la participation active des membres du corps enseignant de l’École à des projets industriels. En ce qui concerne la place occupée par les industriels dans la gestion de l’École, Terry Shinn note que « près d’un sixième du conseil d’administration [est] composé d’industriels parisiens, [qui obtiennent] que certains cours soient confiés à des scientifiques travaillant déjà pour l’industrie et qui, ce faisant, garantissent que l’orientation de l’ESPC reste en harmonie avec leurs stratégies techniques »[23]. Quant aux fonctions industrielles que peuvent occuper les professeurs, elles sont illustrées par les exemples offerts par les trois premiers directeurs : « Schützenberger […] participera à la fabrication de produits chimiques et, en particulier, au développement des engrais et des colorants synthétiques. Lauth […] travaillera régulièrement avec les départements de recherche et de production de la Société des produits chimiques de Saint-Denis. Albin Haller […] aura pour sa part de nombreuses consultations avec les industriels parisiens […] »[25].

Enfin, troisième et dernier point marquant la continuité et caractérisant ce que Terry Shinn appelle « l’univers cohérent des sciences industrielles »[26] de l’ESPCI, le profil des élèves admis à l’École répond également au vœux des savants alsaciens d’associer science et industrie. Le concours s’adresse en effet aux jeunes ayant suivi leur début de scolarité dans les Écoles primaires supérieures, « dont [ils] sortent munis d’un solide bagage en sciences et en mathématiques utilitaires et très enclins à s’orienter vers le secteur industriel »<[26]. Conditions que ne remplissent ni les Écoles primaires, où le niveau est tout à fait insuffisant, ni les lycées, « dont les élèves […] ne manifestent alors que peu d’intérêt pour les carrières techniques »[26].

Une dimension scientifique négligée

Pierre Curie a été de ces préparateurs qui, selon le règlement de l'école, devaient « s’abstenir de faire des recherches personnelles qui ne leur permettraient pas de consacrer tout le temps à la surveillance des élèves ».

Pierre Curie a été de ces préparateurs qui, selon le règlement de l'école, devaient « s’abstenir de faire des recherches personnelles qui ne leur permettraient pas de consacrer tout le temps à la surveillance des élèves ».

Ces trois points ne font cependant pas de la nouvelle école l’exact reflet des idées défendues par le réseau alsacien. Il existe en effet un net décalage entre l'esprit qui préside à sa création et celui du projet initial de Lauth. Ce que Lauth regrette dans sa critique de l’enseignement supérieur, c’est en particulier que les laboratoires parisiens, « excellents pour ceux qui savent, [soient] insuffisants pour ceux qui veulent apprendre »[19]. Il manque quelque chose aux laboratoires existants, et ce quelque chose est un véritable encadrement des élèves qui leur permettrait, entre autres, « de faire rechercher les transformations d’un fait scientifique en un résultat pratique, de susciter la création d’une industrie nouvelle »[19]. C’est dans l’espoir de voir se réaliser ce programme que Lauth propose, pour la troisième année de l’École Nationale de Chimie qu’il appelle de ses vœux, « d’habituer les élèves à la solution des problèmes industriels, par des travaux méthodiques portant sur les desiderata des problèmes de nos diverses industries [tandis que] les conférences mettraient les élèves au courant des faits les plus récents de la science et de l’industrie »[19]. Il vise ainsi à pleinement articuler activités scientifiques et industrielles, et c'est cette volonté d'articulation qui est quelque peu perdue à l'occasion de la création de l'École.

L'EMPCI des débuts se distingue en effet sur trois points de cette volonté initiale de Lauth. En premier lieu, la vocation de l’enseignement y est exclusivement technologique. Hormis le minimum de savoir nécessaire à l’accomplissement intelligent des travaux pratiques, rien n’est dit de la science pure et de ses derniers développements. Elle est en particulier censée être tout à fait absente des programmes de troisième année. Il est en effet écrit que « pendant la troisième année, les élèves […] continueront à suivre un ou deux cours par jour […]. Les cours [qu’ils] suivront devront les initier à la comptabilité industrielle, à l’économie politique élémentaire et à toutes les discussions économiques auxquelles ont donné lieu les différents procédés de fabrication, ainsi qu’à tous les desiderata de nos diverses industries »[27]. En second lieu l'initiation à la recherche, même appliquée, est inexistante : le pourcentage du temps consacré à l’enseignement de la recherche est tout simplement nul[23]. Enfin, la poursuite de travaux de recherche n’ayant pas directement trait à la vocation industrielle de l’établissement est fortement découragée. Le règlement stipule ainsi que les préparateurs « passeront leur journée entière à l’École, ils seront chefs de travaux et aideront les élèves dans les laboratoires ; ils devront s’abstenir de faire des recherches personnelles qui ne leur permettraient pas de consacrer tout le temps à la surveillance des élèves »[27]. Sachant que les seuls élèves de troisième année doivent passer le plus clair de leur journée au laboratoire, cela ne laisse guère le loisir de poursuivre quelque recherche personnelle que ce soit, si ce texte est appliqué à la lettre[28].

À la recherche d'un équilibre

Les premiers directeurs de l'EMPCI tentent cependant de préserver au sein de l'École une part d'activité scientifique, tout en cherchant un équilibre avec la vocation industrielle de l'établissement, ce qui n'est pas toujours évident. Albin Haller propose ainsi au conseil d'administration, le 5 novembre 1906, d'accueillir au sein de l'École quelques chercheurs étrangers qui y poursuivraient leurs travaux, en mettant en avant que « parmi les maîtres de l’École, il s’en trouve dont la renommée s’étend en dehors des limites du territoire français […]. Il est donc arrivé que de jeunes savants étrangers nous aient demandé d’être reçus à L'École, pour se livrer à des recherches originales ou collaborer avec nos maîtres et non pas pour y recevoir l’enseignement habituel. L'École y gagnerait en notoriété et considération »[29]. Charles Lauth, toujours membre du conseil après avoir offert son poste à Haller, s'opposa à cette suggestion, arguant que « l’École est un établissement industriel, basé assurément sur la science (sans laquelle aucun progrès ne serait réalisable), mais elle ne doit pas être transformée en un établissement de science pure […]. Recevoir à l’École des étrangers qui seraient mis au courant de nos recherches et de nos travaux industriels transformerait la nature et le but de notre établissement »[30]. Cet exemple illustre les tensions qui peuvent naître de cette recherche d'équilibre entre la volonté de poursuivre des recherches scientifiques au sein de l'École et la vocation industrielle de l'EMPCI incarnée par le règlement.

Schützenberger essaye également de préserver un espace consacré à la recherche fondamentale. Pierre Biquard rapporte ainsi les propos de Paul Langevin évoquant le rôle joué par le premier directeur dans la défense de la recherche fondamentale face au point de règlement réfrénant en ce domaine les possibles ambitions des préparateurs : « Si Schützenberger, comme d’ailleurs tous ses successeurs, n’avait pas été d’un avis différent [de l’esprit de ce règlement], Pierre Curie n’eut jamais passé sa thèse si fondamentale sur le magnétisme et n’eut certainement pas découvert le Radium. Il est vrai qu’il ne serait pas resté chez nous, et vous avouerez que c’eût été dommage, au moins pour nous »[31]. Il est ainsi dit du professeur Curie, dans la note pédagogique qui lui est attribuée en 1903, que sa tournure d’esprit l’entraîne peut-être « au-dessus des idées que le but de l’École doit chercher à développer. Mais l’éclat qu’il a attaché par ses recherches sur l’École, nous rend sa collaboration la plus utile »[31].

Cette volonté de rééquilibrage permet ainsi à l'École d'accueillir des travaux de recherche de très haut niveau, et notamment ceux de Pierre et Marie Curie. Mais cela reste toujours précaire. Terry Shinn rappelle ainsi que « lorsque Pierre Curie, simple charge de cours a I'ESPC, obtint l'autorisation d'y faire ses recherches, on ne mit a sa disposition, en guise de laboratoire, qu'un petit hangar délabré et quelques vieux instruments »[32].

À partir de 1930 : le rapprochement avec la recherche

Mais ce n'est qu'au début des années trente que voit s’amorcer, sous l’impulsion de Paul Langevin, le début d’un véritable mouvement d’acceptation de la recherche et de la science fondamentale au sein de l’École.

La nature des changements

En ce qui concerne les modifications apportées au programme d’enseignement, Terry Shinn note quatre points importants : « a) les cours de mathématiques appliquées sont supplantés par une formation de mathématiques théoriques avancées ; b) l’enseignement de la technologie est partiellement éclipsé par celui des sciences théoriques et de la relation entre théorie et découvertes expérimentales ; c) la spécialisation poussée remplace la pluridisciplinarité ; d) la recherche devient partie intégrante du cursus »[33]. De façon générale, la partie théorique de l’enseignement progresse au détriment de la partie pratique, qui passe de 74 à 65% du temps d’étude. Dans le même temps, on assiste à un renforcement sensible de la recherche fondamentale au sein de l’École. Elle fut en particulier le théâtre des travaux de René Lucas sur la biréfringence ou de ceux de Georges Champetier sur la chimie moléculaire. « C’est là que seront débattues en tout premier et perfectionnées certaines des conceptions les plus hardies de Louis de Broglie, et présentées les découvertes de Frédéric Joliot-Curie »[32]. Entre 1953 et 1970 le nombre de chercheurs actifs à l’École passe de 37 à 116. En 1971, il est écrit dans un rapport faisant le point sur l’état de la recherche à l’ESPCI que « la recherche est indissociable d’un véritable enseignement supérieur. Comment enseigner la science qui se crée sans participer soi-même à sa création »[32]? Un peu plus de trente ans après le refus de Lauth d’ouvrir les laboratoires de l’École aux jeunes chercheurs étrangers, l’ESPCI finit par assouplir en 1937 ce règlement non-écrit en autorisant la venue de scientifiques luxembourgeois ou tchécoslovaques, leur contingent ne devant pas dépasser en nombre la limite de 10% de l’effectif des élèves français. Dans le même temps, on observe que ce mouvement d’émergence de la science pure et de la recherche s’accompagne également d’un recul de l’influence directe des industriels. Ils « voient leur nombre diminuer de moitié [au conseil d’administration], et ne constituent plus, entre 1950 et 1965, que 10% de ses membres »[33].

Une présence toujours forte de l'industrie

L'apparition d'un enseignement qui permet, pour reprendre les propos de Lauth, de mettre « les élèves au courant des faits les plus récents de la science », grâce en particulier à l’apprentissage de la recherche (8% du temps total d’enseignement selon l’analyse de Terry Shinn), et le renforcement de la recherche fondamentale marquent le véritable retour des principes prônés par les membres du réseau alsacien. Car l’École garde toujours sa vocation industrielle. Bien que moins nombreux, les industriels restent présents au conseil d’administration. Du point de vue de l’enseignement, l’évolution observée n’est pas un renversement de tendance, et son aspect pratique et orienté vers l’application reste dominant. Enfin, une grande part des nouvelles recherches, même les plus fondamentales, ne perd jamais de vue leurs éventuelles retombées pratiques, suivant par là l’exemple des Curie et, surtout, de Langevin, qui mit son savoir au service de la France en inventant le sonar durant la première guerre mondiale, sur la base de ses travaux théoriques sur les ultrasons.

Pierre-Gilles de Gennes a poursuivi la tradition de l'école associant étroitement recherche fondamentale et application industrielle.

Pierre-Gilles de Gennes a poursuivi la tradition de l'école associant étroitement recherche fondamentale et application industrielle.

Car ni Langevin ni ses successeurs ne font s’opposer science pure et science appliquée. Il ne peut selon lui y avoir de cloisons étanches entre le producteur de connaissances qu’est le scientifique et tous ceux qui subviennent aux besoins des Hommes par la production de richesses : « Le savant ne peut plus rester isolé, mais doit se trouver relié au paysan et à l’ouvrier, de plus en plus cultivés, par la chaîne continue des intermédiaires et des interprètes que représentent les ingénieurs et les techniciens aux divers degrés de leurs aptitudes et de leurs fonctions. La nécessité est bien apparue d’assurer cette liaison en créant les organismes nécessaires à la préparation d’hommes non seulement informés de la Science faite, mais encore et surtout imprégnés de la méthode, sachant par un contact direct et prolongé avec l’expérimentation, par une sérieuse initiation aux techniques du laboratoire, comment la science se fait, combien elle est encore provisoire et vivante, quel degré de confiance on peut avoir en ses résultats, trop souvent enseignés de manière dogmatique, définitive et morte. »[34].

Cet esprit est poursuivi et approfondi par les successeurs de Langevin, et notamment par Pierre-Gilles de Gennes.

L'École aujourd'hui

C'est durant le mandat de Pierre-Gilles de Gennes que l'ESPCI trouve son équilibre actuel, et devient l'une des meilleures écoles d'ingénieur françaises[35]. De Gennes y imprime sa marque en incitant les enseignants-chercheurs de l'École à franchir les frontières entre science et industrie, et à toujours garder à l'esprit la dimension applicative potentielle de chacun de leurs travaux, y compris les plus fondamentaux[36].

Sous la direction de Pierre-Gilles de Gennes, l'école poursuit le développement de son activité de recherche fondamentale, et finit par compter 20 laboratoires dont 18 associés au CNRS et 2 groupes de recherche interdisciplinaire, qui ensemble regroupent plus de 250 chercheurs et 40 visiteurs étrangers. L'école délivre une vingtaine de doctorats chaque année[37].

Dans le même temps, l'école préserve un lien étroit avec l'industrie, en déposant notamment une quarantaine de brevets par an. Plusieurs entreprises sont directement issues de l'école. Claude Boccara, directeur scientifique jusqu'en 2003, explique que « la grande place qu'occupent les partenariats que nous entretenons avec le monde de la recherche publique (Ministère de la Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de la Recherche Médicale) ou privée (grandes sociétés, petites et moyennes entreprises) donnent à l'École un profil marqué de recherche innovante balayant sans distinction les aspects les plus fondamentaux et les applications les plus stratégiques »[38].

Chronologie sommaire

Chronologie sommaire de l'ESPCI ParisTech. Année Événement 1878 Lettre de Charles Lauth au ministre du commerce (pas de réponse) 1880 Inscription du problème de la création d'une école de chimie à l'ordre du jour du Conseil municipal de Paris

Création d'une commission et ouverture d'un crédit de 10000 francs

Début des travaux des frères Pierre et Jacques Curie sur les propriétés électriques des cristaux qui les mènent à la découverte de la piézoélectricité.1881 Nomination des membres de la Commission

Présentation du rapport de la Commission1882 Signature de l'arrêté portant création de l'École

Directeur : Paul Schützenberger

Création et nomination des membres du conseil de perfectionnement et d'administration

Premier concours : 33 candidats

Première rentrée : 29 élèves1897 P. Schützenberger tombe malade. Intérim assuré par Gariel

Marie Curie commence ses travaux sur les rayonnements uraniques1898 1989 Directeur : Charles Lauth

Directeur des études (nouveau poste) : Charles M. Gariel1903 Prix Nobel de Physique attribué à Pierre Curie et Marie Curie 1905 Directeur : Albin Haller

Directeur des études : Paul Langevin1906 Introduction de la chimie-physique dans les programmes d'études 1911 Prix Nobel de Chimie attribué à Marie Curie 1925 Directeur : Paul Langevin

Directeur des études : Hippolyte Copaux1927 Révisions des programmes 1935 Prix Nobel de Chimie attribué à Frédéric Joliot-Curie et Irène Joliot-Curie 1940 Directeur : André-Louis Debierne

Directeur des études : René Lucas1946 Décès de Langevin 1947 Directeur : René Lucas

Directeur des études : Georges Champetier1948 Allongement de la durée des études, portée à quatre ans

Changement de nom de l'École : l'École Municipale (EMPCI) devient l'École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle (ESPCI)1969 Directeur : Georges Champetier

Directeur des études : Jean Uebersfeld

Directeur scientifique (nouveau poste) : Jacques Badoz1973 Plan de réforme de l'enseignement 1976 Directeur : Pierre-Gilles de Gennes

Directeur des études : Lucien Monnerie

Directeur scientifique : Jacques Lewiner1991 Prix Nobel de physique attribué à Pierre-Gilles de Gennes 1992 Prix Nobel de physique attribué à Georges Charpak 2003 Directeur : Jacques Prost

Directeur des études : Françoise Lafuma

Directeur scientifique : Claude Boccara2008 Changement de nom de l'École : l'ESPCI devient ESPCI ParisTech

2009 Directeur des études : Marc Fermigier

Directeur scientifique : François LequeuxBibliographie

- Bensaude-Vincent Bernadette, Langevin. Science et vigilance, Paris, Belin, 1987.

- Biquard Pierre, Du radium au microprocesseur. Histoire de l'École Supérieure de Physique et de Chimie 1882-1982, Paris, Institut pour le Développement de la Science et de la Technologie, 1982.

- Boudia Soraya, Marie Curie et son laboratoire : science, industrie, instruments et métrologie de la radioactivité en France. 1896-1941, Thèse pour le doctorat d'histoire des sciences de l'université Paris VII - Denis Diderot, 1997.

- Fauque Danielle et Bram Georges, « Le réseau alsacien », dans Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, 1994, n° 833, p. 17-20.

- Grelon André, « Les universités et la formation des ingénieurs en France (1870-1914) », dans Formation emploi, numéro double 27-28 juillet-décembre 1989, p. 65-88.

- Grosseti Michel, Science, industrie et territoire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996.

- Prost Antoine, Histoire de l'enseignement en France, 1800-1967, Paris, A. Colin, 1968.

- Ramunni Girolamo, Les sciences pour l'ingénieur. Histoire du rendez-vous des sciences et de la société, Paris, Éditions du CNRS, 1995.

- Shinn Terry, « Des sciences industrielles aux sciences fondamentales. La mutation de l'École supérieure de physique et de chimie (1882-1970) », dans Revue Française de Sociologie, XXII, 1981.

Notes et références

- Soraya Boudia, Marie Curie et son laboratoire : sciences et industrie de la radioactivité en France, Éditions des archives contemporaines, Paris, 2001.

- Antoine Prost, Histoire de l'enseignement en France, 1800-1967, Paris, A. Colin, 1968, p. 303.

- « l’activité essentielle des enseignants des facultés des lettres et des sciences est de faire passer le baccalauréat ès lettres et ès sciences, lesquels sont indispensables pour pouvoir s’inscrire en droit ou en médecine » (A. Grelon, « Les universités et la formation des ingénieurs en France (1870-1914) », Formation emploi, numéro double 27-28 juillet-décembre 1989, p. 72). Rien ne les oblige, ni même ne les incite, à poursuivre une activité de recherche. Les enseignants doivent notamment y « assurer un enseignement magistral trois fois par semaine. Mais les étudiants en lettres comme en sciences n’existent à peu près pas. De 1808 à 1850, le nombre de licenciés ès sciences n’excède pas cinquante par an et, encore, Paris en produit-elle 70%. Quant aux doctorats ès sciences, leur nombre est plus limité puisqu’il est inférieur à 75 en un demi-siècle, soutenus essentiellement dans la capitale (82%). Les enseignants sont de ce fait contraints de prononcer des cours publics qui séduisent une autre clientèle, celle des oisifs ou des curieux. Il s’agit alors d’offrir des conférences à caractère culturel, ou de présenter des manipulations de physique et des expériences de chimie spectaculaires, pour attirer le chaland» (Antoine Prost, Histoire de l'enseignement en France, 1800-1967, Paris, A. Colin, 1968, p. 227.)

- A. Grelon, « Les universités et la formation des ingénieurs en France (1870-1914) », Formation emploi, numéro double 27-28 juillet-décembre 1989, p. 71.

- Voir en particulier B. Gille (dir.), Histoire des techniques, Paris, Gallimard, coll. "encyclopédie de la pléiade", 1978, pp. 772 sq.

- Il s'agit de l'apparition d'un nouveau régime de production et de régulation des sciences en société, pour reprendre les termes de Dominique Pestre (Dominique Pestre, Introduction aux Science Studies, La Découverte, collection "Repères", 2006).

- Prost, p. 228.

- Michel Grosseti, Science, industrie et territoire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996.

- D. Fauque, G. Bram, « Le réseau alsacien », Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, n°2, 1994, p. 19

- Grossetti, p. 23.

- Prost, p. 303

- Grelon, p. 18.

- Bourg de la Bohême orientale qui vit la victoire décisive des Prussiens sur les Autrichiens le 3 juillet 1866.

- Le texte de cette note est reproduit en intégralité dans P. Biquard, Du radium au microprocesseur, Paris, IDST, 1982, p. 145

- Fauque et Bram, p. 17.

- Grelon, p. 70.

- Fauque et Bram, p. 18.

- Albin Haller cité dans Fauque et Bram, p. 19

- Charles Lauth, cité in Biquard, p. 151.

- Biquard, p. 153.

- Biquard, p. 155.

- Reproduit dans Biquard, p. 154.

- Shinn Terry, « Des sciences industrielles aux sciences fondamentales. La mutation de l'École supérieure de physique et de chimie (1882-1970) », Revue Française de Sociologie, XXII, 1981, p. 171.

- Biquard, p. 156.

- Shinn, p. 172.

- Shinn, p. 170.

- Biquard, p. 157.

- Ce qui ne fut cependant pas le cas, des aménagements permettant notamment à Pierre Curie de travailler sur la piézoélectricité.

- Biquard, p. 54.

- Biquard, p. 55.

- Biquard, p. 38.

- Shinn, p. 175.

- Shinn, p. 176.

- Extrait du discours de Langevin prononcé pour le cinquantenaire de l’ESPCI, in P. Biquard, p. 25.

- Voir le palmares 2009 des écoles d'ingénieur établi par le magazine L'Étudiant

- Entretien avec J. Lewiner, in La Recherche, n°290, septembre 1996, p. 90

- Voir la présentation de la recherche de l'école

- Edito de Claude Boccara

Voir aussi

Articles connexes

- École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris

- Pierre Curie et Marie Curie

- Paul Langevin

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.