- Affaire Fualdes

-

Affaire Fualdès

L’Affaire Fualdès est une affaire judiciaire qui défraya la chronique judiciaire de 1817 à 1818 dans la France de la Restauration et n’a cessé par la suite de susciter les passions.

Qui a horriblement égorgé l’ancien procureur impérial Fualdès, la nuit du 19 au 20 mars 1817 à Rodez, et qui a jeté son cadavre dans les eaux de l’Aveyron ?

C’est la France tout entière, puis l’Europe et même l’Amérique qui bientôt se passionnent pour cette énigme de province appelée à devenir une des plus célèbres affaires judiciaires du XIXe siècle.

Il est vrai que s’y mêlaient des considérations politiques puisque l’assassiné était accusé d’être bonapartiste, que ses agresseurs étaient au contraire dans la mouvance royaliste et que le premier procès les condamnant à mort fut cassé à la fin de l’année 1817. Victor Hugo en parle au chapitre 169 des Misérables et Balzac y fait également allusion.

Sommaire

Les circonstances du meurtre

Dans la nuit du 19 mars 1817, dans Rodez endormie, Antoine Bernardin Fualdès, ancien procureur impérial du département de l'Aveyron est sauvagement assassiné au son d’un orgue de Barbarie, destiné à couvrir ses cris.

L’enquête ne traîne pas, et bien qu’elle ait révélé les conditions particulièrement atroces dans lesquelles a été commis ce meurtre et qui frappèrent les imaginations (la victime ayant été pratiquement saignée à blanc), elle ne fait pourtant pas totalement la lumière, malgré les lourdes condamnations qui suivirent, sur les véritables coupables et leurs mobiles.

Les soupçons se portent vite sur les habitants de la maison Bancal, une maison mal-famée sise rue des Hebdomadiers, non loin de la demeure de Fualdès, et les responsables sont cherchés dans l’entourage immédiat du magistrat : l’agent de change Jausion, Bastide-Gramont, beau-frère et filleul de la victime, Collard, locataire des Bancal, le contrebandier Boch, la femme Bancal et sa fille Marianne, Bax, Anne Benoit, blanchisseuse, Missionier, son amant, et Bousquier, tous furent accusés de lui avoir tendu un guet-apens.

Il apparaît très vite que le vol ne constitue pas le mobile du crime. Une histoire antérieure, où plane l’ombre d’un infanticide qui aurait été commis par Jausion en 1809 et aurait été étouffé par amitié par Fualdès, s’est imposée comme un mobile plus acceptable que la somme modique qui lui est dérobée.

Le côté sordide du meurtre, la faiblesse des mobiles, les zones d’ombres non-élucidées, l’implication des élites, font que toute la ville — et la France — bruit de rumeurs à tel point qu’on a pu parler de « l’incroyable épidémie d’affabulations » alimentée par la « curieuse personnalité » mythomane de Clarisse Manson, témoin par éclipse du meurtre.

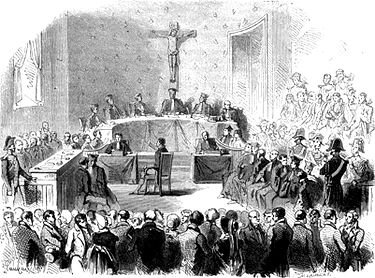

Le procès dure du 19 mars 1817 au 12 septembre de la même année. Le verdict est à la hauteur de la cruauté du crime : quatre condamnations à mort, deux à perpétuité, un an pour Bousquier, Marianne Bancal sera acquittée.

Pour autant, l’affaire ne s’arrête pas là. Les esprits étaient tellement surchauffés par cette parodie de procès où les élites royalistes ont fait corps pour faire condamner les accusés qu’un vice de forme imputable aux greffiers est allégué pour faire annuler et dépayser le procès à Albi, et c’est en Cour d’assises du Tarn qu’est rejugée l’affaire à partir du 25 mars 1818.

Au cours de ce second procès, la fameuse Clarisse Manson, « témoin » fascinant et séduisant, déconcerte le public par son passage incessant d’une logique individuelle (elle n’a rien vu de ce meurtre) à une logique sociale (Clarisse répond alors à ce qu’on attend d’elle, elle remplit le rôle qu’on veut lui donner, elle s’y conforme).

Lorsqu’elle nie, elle s’exclut du jeu, devient par là même déviante et soupçonnable. Pour la logique sociale dominante, qu’exprime l’opinion, Clarisse ne peut pas ne pas avoir été chez Bancal au moment du crime : donc elle avoue. Mais en fait, sans doute n’y était-elle pas : donc elle nie, à titre personnel. Exigences sociales et spécificités individuelles vont se combiner pour élaborer une alchimie instable, finalement déconcertante bien que profondément concertée.

Le repentir spectaculaire de certains soi-disant complices ajoute à la confusion, mais la sentence de la peine capitale est confirmée pour Bastide, Jausion, et Colard qui sont exécutés le 3 juin 1818. Bax et la Bancal voient leur peine commuée à perpétuité.

A-t-on assassiné Antoine Fualdès pour raison d'État ?

Le magistrat, né en 1761 était un ancien révolutionnaire. Devenu sous l’Empire juge à Rodez, il ne faisait pas mystère de ses relations avec Barras et prétendait être très bien renseigné sur bien des choses, principalement sur l’évasion de Louis XVII de la prison du Temple.

Lors du procès de ses prétendus assassins, Bastide, Jausion, la Bancal et Bousquier, Didier Fualdès son fils, partie civile, dépose le 7 février 1818 entre les mains d’un magistrat une correspondance assez révélatrice, bien que non-signée. Il y est écrit que Fualdès avait été tué à cause de l’évasion et de la survivance de Louis XVII.

Le document est transmis à Decazes, alors garde des Sceaux et ministre de la police alors qu’il aurait été naturel que le magistrat à qui l’on avait remis cette lettre anonyme fasse faire une enquête. Celui-ci cacha dans son château de La Grave en Gironde des dossiers de l’État. Il fut trouvé dans cette cache, en 1898 l’acte de décès du supposé Louis XVII. Qu’y a-t-il eu d’autre de trouvé ? Decazes fils fut ministre des Affaires étrangères et n’avait jamais parlé des dossiers ou archives secrètes léguées par son père.

Plusieurs questions se posent quant à la véracité de la thèse retenue, appuyées sur plusieurs éléments. Les voici :

- Enlèvement par les assassins des papiers de Fualdès, papiers sans intérêt pour les voleurs.

- Les pressions du préfet de l’Aveyron sur madame Manzon, témoin indispensable.

- Lettre de cette dernière au préfet, spécifiant qu’un ordre du souverain (Louis XVIII) l’avait menacée de l’exil et de la séparation de son enfant. Quel intérêt Louis XVIII avait-il de menacer cette dame vraisemblablement au courant de quelque chose d’intéressant si celle-ci ne détenait pas des renseignements pouvant compromettre Louis XVIII et sa folle envie de monter sur le trône de son neveu ?

- Mort suspecte de Bancal.

- Défaut d’intérêt des accusés principaux.

- Cette petite phrase de Bastide, l’un des accusés dans sa défense écrite : une « détestable ambition », celle de Louis XVIII ?

- « Le misérable ! c’est lui qui a fait assassiner mon pauvre père » : phrase prononcée par le fils de Fualdès passant devant les Tuileries où se trouvait Louis XVIII.

- la fameuse lettre de Rodez imprimée dans une des histoires du procès où il y est fait mention « des passions plus fortes que la cupidité qui ont dirigé les poignards dans le sein de l’infortuné Fualdès ».

- Les journaux britanniques de l’époque écrivirent et proclamèrent bien haut que la question Louis XVII était liée à l’affaire.

A celles-ci s’ajoutent 6 autres qui prirent corps après le procès ou dont on connut l’existence bien longtemps après :

- L’innocence reconnue de Bastide et Jausion.

- La pression exercée par monsieur de Faydel, Président des assises sur madame Manson pour l’obliger à accuser Bastide et Jausion.

- L’immixion du gouvernement dans cette affaire. Cette intervention exceptionnelle résultant du dossier secret qui obligea les magistrats à ne pas connaître certains points de l’affaire.

- Une lettre anonyme soustraite par la police et qui a disparu fut adressée au fils Fualdès pour lui révéler que son père avait été assassiné parce qu’on voulait s’emparer de ses papiers relatifs à la survivance de Louis XVII.

- Fualdès fils écrivit au ministre de la justice une lettre violente dans laquelle il accusait le gouvernement de conserver des bandits dans son sein. Il faisait vraisemblablement allusion à Decazes mais ne fut nullement inquiété pour cette correspondance.

- L’apparition d’un mystérieux inconnu habillé de vert qui aurait empoisonné Bancal au moment où il voulait parler. Il ne faut pas oublier, non plus, que ce fameux inconnu habillé de vert avait déjà sévi aux Incurables lorsque la femme Simon, malgré les ordres qu’elle avait reçus de se taire concernant la survivance, avait été intoxiquée. D’ailleurs, sa mort serait due à un empoisonnement, car elle avait parfaitement reconnu son « Charles », comme elle nommait l’orphelin du Temple, lors d’une visite de celui-ci, accompagné d’un homme de couleur, et elle gênait.

Il est peu probable que Fualdès, franc-maçon, ancien membre du tribunal révolutionnaire, persécuteur des royalistes durant les Cent-Jours, n’ait été assassiné que pour ces seules raisons. Mais autour de cette sombre affaire et de celle du Temple, combien de meurtres ? Combien de disparitions soudaines et opportunes, combien de mensonges et de trahisons, on en revient toujours à la même question : pourquoi Louis XVIII a-t-il fait ériger un monument à la mémoire de son frère et de sa belle-sœur et que ne l’a-t-il fait pour son neveu ? Pourquoi n’a-t-il pas voulu se faire couronner roi ?

Il se pourrait bien que les papiers que détenait Antoine Fualdès aient été de nature à lever ce secret.[réf. nécessaire]

Depuis quelques années, une hypothèse sérieusement étudiée rend la société secrète des Chevaliers de la Foi responsable du meurtre du procureur Fualdès.

L’essor de la presse

À partir de l’affaire Calas auquel Voltaire a donné le retentissement que l’on sait, le public devient le rival du magistrat, le Tribunal c’est l’opinion publique.

Preuve s’il en était de cette évolution l’écho donné à l’affaire Fualdès par un avocat de la Restauration.

C’est l’avocat Romiguières, membre du barreau d’Albi, qui laisse à la postérité le récit de cette espèce célèbre dans les annales de la criminologie, aidé par l’essor d’un nouveau média : la presse nationale.

Il publie jour après jour les comptes-rendus des actes et des audiences du procès fait aux assassins, parce qu’écrit-il dans la préface « le résultat de cette procédure peut servir à résoudre ce problème de politique et de morale, si à mesure que les hommes en s’avançant dans les siècles acquerront plus de lumière et seront plus généralement éclairés, les forfaits devront se multiplier, en même temps qu’ils seront plus inouïs ».

C’est le journaliste qui parle, mais aussi le juriste.

Au-delà de ces ambitions humanistes, l’affaire offre à la presse et aux premiers « reporters » modernes dépêchés sur place l’occasion de tenir la France et l’Europe en haleine par un feuilleton haletant des événements, rumeurs et rebondissements de l’enquête et du procès, n’hésitant pas à forcer le trait pour décrire Rodez comme une ville sordide, étriquée et mesquine, image dont la capitale de l’Aveyron a eu du mal à se débarrasser.

La nouveauté du procédé, ainsi que le formidable retentissement qu’il provoqua, explique que l’affaire Fualdès est considérée comme la première affaire criminelle judicio-journalistique de la presse européenne, genre qui fut promis au succès que l’on sait.

Postérité littéraire et artistique de l’Affaire

Littérature

L’affaire Fualdès frappa si fort ses contemporains, que l’on en trouve de nombreuses mentions dans les ouvrages des plus grands auteurs des XIXe et XXe siècles :

- Honoré de Balzac : La Muse du département, Une ténébreuse affaire, Le Curé de village, Les Employés, L'Interdiction.

- Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet.

- Victor Hugo : Les Misérables.

- Gaston Leroux : Le Fauteuil hanté.

- Anatole France : Le Jardin d'Épicure

- Arthur Bernède : L'Affaire Fualdès, roman policier.

- Denis Marion : L'Affaire Fualdès, drame

sans compter les innombrables ouvrages qui ont été publiés pour tenter d’expliquer cette affaire, et dont on peut citer parmi les plus récents :

- Michel-louis Rouquette : La rumeur et le meurtre. L’affaire Fualdès P.U.F (1992)

- Philippe Meraux : Clarisse et les égorgeurs - L’Affaire Fualdès Éditions du Rouergue (1999)

Peinture

- Théodore Géricault (1791-1824) : « les Assassins de Fualdès »

Audiovisuel

- L’Affaire Fualdès, téléfilm réalisé par Jean-Pierre Marchand (1976).

Musique

L’affaire Fualdès a fait l’objet d’une « complainte », c’est-à-dire une chanson à nombreux couplets sur un sujet tragique ou sur une légende pieuse. La plus ancienne complainte notée qui ait été conservée a trait à la mort de Charlemagne. Le texte d’un grand nombre de complaintes populaires anciennes commence, ainsi que celui des Passions, par une annonce ou une invitation à écouter. Une des plus fameuses est celle de Jean Renaud, dont on connaît de nombreuses variantes et dans laquelle on distingue des vestiges de mélodies religieuses du moyen âge. La Complainte du Juif-errant ne paraît pas remonter plus haut que le XVIIe siècle. La Complainte de Fualdès, qui passe pour un type du genre, se chante sur un timbre du XVIIIe siècle, appelé Air du maréchal de Saxe.

À la fin du second procès, la passion populaire est à son comble : les débats, la sentence et son exécution, tout concours à exacerber l’imaginaire populaire qui en redemande.

La complainte de Fualdès, sous la plume du dentiste Catalan, répond à cette attente.

Pas moins de 48 couplets (dont le 20e semble devoir être attribué à Bertin) retracent cette sinistre épopée du crime dans un style qui reste encore aujourd’hui un modèle du genre.

Tous les artifices y sont, le burlesque, la caricature du genre humain plongé dans l’abime du mal avec bien sûr en conclusion le repentir du « mauvais larron » dont le dernier couplet moralisateur est là pour rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour exprimer de bons sentiments.

Cette complainte a un succès foudroyant. Relayée aux quatre coins de la France et de l’Europe, tout le monde veut en rajouter, ce sont les effigies de cire des protagonistes de l’affaire qui sont exposées, des pièces de théâtres… la couverture médiatique est extraordinaire.

Voir aussi

- Portail du droit français

- Portail de la criminologie

- Portail du XIXe siècle

- Portail de l’Aveyron et du Rouergue

Catégories : Affaire criminelle française | Histoire de l'Aveyron | Restauration française | 1817 | Rodez

Wikimedia Foundation. 2010.