- Balzac Et Le Daguerréotype

-

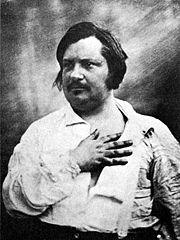

Balzac et le daguerréotype

L’apparition du daguerréotype touche à une des préoccupations fondamentales chez les artistes, non seulement visuels, mais également littéraires, à savoir, la reproduction au plus près du réel par l’art. En parvenant à restituer à l’identique, la photographie bouleverse la donne de fond en comble. L’accomplissement de l’intention réaliste remet radicalement en cause le but même auquel s’efforçaient de tendre les arts visuels, d’où le désarroi de certains peintres devant cette invention[1].

« En 1862, par une déclaration solennelle, des peintres comme Ingres, Puvis de Chavannes, Hippolyte Flandrin, déclarent qu’elle ne peut en aucune circonstance être assimilée aux œuvres, fruit de l’intelligence et de l’étude de l’art[2]. » De là, le passage à des modes de représentation où ne pouvait entrer l’objectivité de la photographie, tels que la peinture des impressions, des expressions, qui ont donné naissance à des mouvements artistiques comme l’impressionnisme, de l’expressionnisme[3].

En ce qui concerne la littérature, la possibilité de reproduire le réel à l’identique ne pouvait qu’attirer l’attention, mais aussi inquiéter, celui qui se vantait de faire « concurrence à l’état-civil » : « En bouleversant son rapport à l’image de soi comme à celle du monde, la confrontation du créateur avec la photographie peut affecter sa démarche et sa posture créatrices, sa « poétique »[4]. »

Sommaire

Craintes et enthousiasme de Balzac

Si Balzac éprouve quelques craintes au sujet du daguerréotype[5], elles seront vites dissipées par son enthousiasme pour cette invention nouvelle :

« parce que le daguerréotype lui paraît fixer le spectre invisible de la réalité, Balzac voit dans cette invention la démonstration de sa métaphysique et son double mécanique. En 1842, alors que naît la Comédie humaine, il vient devant l’objectif des frères Bisson incarner sa philosophie de la création[6]. »L’enthousiasme de l’écrivain se manifeste dans une lettre à Mme Hanska. « Je reviens de chez le daguerréotypeur, et je suis ébaubi par la perfection avec laquelle agit la lumière. Vous souvenez-vous qu’en 1835, cinq ans avant cette invention, je publiais à la fin de Louis Lambert, dans ses dernières pensées, les phrases qui la contiennent? Geoffroy Saint-Hilaire l’avait aussi pressentie[7],[8]. »

En effet, Balzac fait dire à Louis Lambert : « Toutes les choses qui tombent par la forme dans le domaine du sens unique, la faculté de voir, se réduisent à quelques corps élémentaires dont les principes sont dans l’air, dans la lumière, ou dans les principes de l’air et de la lumière [...] les quatre expressions de la matière par rapport à l’homme, le son, la couleur, le parfum et la forme ont le même origine ; car le jour n’est pas loin où l’on reconnaîtra les principes de la matière sur ceux de l’air[9]. »

Portrait et physiognomonie

Cependant, au moment d’expérimenter l’invention de Niépce et Daguerre, l’écrivain ressent un certaine appréhension : il craint une décomposition de sa propre image[10]. Si Balzac a peur de voir ses traits déformés, c’est parce qu’il a lui-même une théorie du portrait, tirée des théories de Gall et de Lavater et qu’il applique dans ses écrits : le caractère d’un être humain peut se lire sur son physique[11]. Les détails minutieux qu’il apporte à ses descriptions en sont des exemples : « Michu, dont le cou court appelait le couperet[12] ». Et toujours concernant le même Michu : « Il y a des physionomies prophétiques. S’il était possible, et cette statistique vivante importe à la Société, d’avoir un portrait exact de ceux qui périssent sur l’échafaud, la science de Lavater et celle de Gall prouveraient invinciblement qu’il y avait dans la tête de tous ces gens, même chez les innocents, des signes étranges[13] ». On comprend ainsi les craintes de l’écrivain dont Nadar, dans son livre de souvenirs : Quand j’étais photographe, donne une explication toute personnelle[14].

Portrait et photographie

Mais finalement, la curiosité l’emporte, et Balzac se fait « daguerréotyper ». D’après Nadar, « Selon Balzac, chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en pellicules infinitésimales, dans tous les sens où l’optique perçoit ce corps. L’homme à jamais ne pouvant créer – c’est-à-dire d’une apparition, de l’impalpable, constituer une chose solide, ou de rien faire une chose –, chaque opération Daguerrienne venait donc surprendre, détachait et retenait en se l’appliquant une des couches du corps objecté. »

Il revient ensuite, non sans humour, sur la sincérité ou non de Balzac lorsqu’il lui explique cette théorie :

« Cette terreur de Balzac devant le daguerréotype était-elle sincère où jouée ? Sincère, Balzac n’eut eu là que gagner à perdre, ses ampleurs abdominales et autres lui permettant de prodiguer ses « spectres » sans compter. En tout cas elle ne l’empêcha de poser au moins une fois pour ce Daguerréotype unique que je possédai après Gavarni et Silvy, aujourd’hui transmis à M. Charles de Spoelberch de Lovenjoul [15]. »Nadar nous apprend enfin que Balzac fit des émules de sa théorie en les personnes de Théophile Gautier et Gérard de Nerval.

Une crainte de Balzac plus fondée aurait pu être de voir sa physionomie retournée par la reproduction. De fait, c’est bien ce qui s’est produit pour son portrait : on y voit Honoré présenté en miroir, c’est-à-dire en image inversée. Le croisé de la chemise entr’ouverte est dans le sens féminin – quand tout indique que Balzac portait des chemises masculines.

Influence de Daguerre sur Balzac

La « terreur de Balzac » devant le daguerréotype rapportée par Nadar est sans doute exagérée lorsqu’on connaît l’admiration fervente de l’écrivain pour Daguerre et son merveilleux diorama. Dès 1833, dans Théorie de la démarche[17], deuxième partie de Pathologie de la vie sociale, Balzac écrit: « Une pensée (…) si vous l’exprimez dans toute la chaleur prolifique de sa conception, vous la produisez rapidement par un jet plus ou moins heureux, mais empreint, à coup sûr, d’une verve pindarique. C’est Daguerre s’enfermant vingt jours pour faire son admirable tableau de l’île Sainte-Hélène, inspiration toute dantesque[18]. »

Balzac fait ensuite de nombreuses références à Daguerre et au daguerréotype sous forme d’hommage direct. Dans le Cousin Pons publié en 1847 :

« Si quelqu’un fût venu dire à Napoléon qu’un édifice et qu’un homme sont incessamment et à toute heure représentés par une image dans l’atmosphère, que tous les objets existants y ont un spectre saisissable, perceptible, il aurait logé cet homme à Charenton, comme Richelieu logea Salomon de Caux à Bicêtre, lorsque le martyr normand lui apporta l’immense conquête de la navigation à vapeur. Et c’est là cependant ce que Daguerre a prouvé par sa découverte[19],[20]. »L’auteur de la Comédie humaine va même jusqu’à s’approprier le terme « daguerréotyper » dans la préface de Splendeurs et misères des courtisanes des éditions Potter en 1844. À propos de Vautrin, il écrit :

Photographie, magie, spiritisme

Balzac n’est pas le seul à attribuer des pouvoirs extraordinaires au daguerréotype. Après lui, de nombreux écrivains adeptes de sciences occultes et de spiritisme, prêteront à la technique de Niépce et Daguerre des vertus magiques et des rapports avec l’âme.

Théophile Gautier, qui se fait daguerréotyper par Nadar vers 1855 ou 1856, continue de croire que cette invention a quelque chose de surnaturel[23]. Adepte comme Balzac d’occultisme, voire de spiritisme, il défend avec chaleur l’aspect magique du daguerréotype auquel il prête d’autres vertus que la simple reproduction mécanique

« (…) la photographie n’est pas, comme on le croit communément, une simple opération chimique. Tout ce qui touche l’homme reçoit une empreinte; l’âme y est visible par quelques rayons (…) cela tient principalement au goût de l’artiste. Et surtout, pourquoi ne le dirions–nous pas, à une certaine transmission fluidique, que la science n’est pas en état de déterminer aujourd’hui, mais qui n’en existe pas moins. Pensez-vous que ces plaques imprégnées de préparations assez sensibles pour s’impressionner à l’action de la lumière, ne soient pas modifiées par l’influx humain ? Nous touchons là à une question délicate : l’âme peut-elle agir sur la matière? Le magnétisme semble répondre oui (…)[24]. »Il lui prête aussi des vertus spirites, qu’il illustre dans son roman éponyme : Spirit.

Nerval, sur son portrait gravé d’après un daguerréotype, se découvre un nouvel avatar mythologique, celui de Prométhée aux Enfers, qu’il expose dans Pandora puis Aurélia, et qu’il immortalise sur le fauteuil de Nadar[6].

En 1978, Michel Tournier, dans sa nouvelle, les Suaires de Véronique, décrit les expérimentations d’une photographe comme une sorte de « mise à mort » du sujet photographié lorsqu’elle aboutit à des « dermographies »[25].

Daniel Grojnowski explique l’engouement pour la « photographie spirite » après la Première guerre mondiale, par sa fonction de consolation auprès des familles endeuillées. « L’enjeu scientifique de la photographie spirite est de taille. Elle donne consistance au postulat qui concerne la nature de l’Homme, et tout particulièrement à l’existence des périsprit. Entités ordinairement indiscernables, intermédiaires entre les corps matériels et périssables et les esprits ou des Âmes désincarnées, ils composent des enveloppes semi–matérielles, des corps fluidiques ou astraux qui participent de l’éther cosmique. »[26]. La photographie spirite répond à un besoin de communiquer avec les morts.

Photographie, art ou technique ?

La querelle concernant la place de la photographie dans l’Art commence pour ainsi dire dès ses premières présentations à la critique artistique. Si Gautier, et plus tard August Strindberg[27] sont parmi ses défenseurs, on trouve, parmi ses détracteurs Charles Baudelaire qui n’accorde à la photographie qu' un simple rôle de« secrétaire et garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d’une absolue exactitude matérielle[28] », et il ne l’élève pas au rang d’un art.

Avant lui, dès 1839, Jules Janin ne voit dans le daguerréotype qu’une technique de reproduction. Il écrit, avec une faute d’orthographe : « Figurez-vous, maintenant, que le miroir a gardé l’empreinte de tous les objets qui s’y sont reflétés, et vous aurez une idée à peu près complète du « Daguerotype »[29]. » Et aussi certains peintres de l’époque, qu’elle plonge dans le plus profond désarroi : Ingres, Puvis de Chavannes, Hippolyte Flandrin, entre autres.

Notes et références

- ↑ Sophie Monneret, L’Impressionnisme et son époque, Paris Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2 vol. t. I p. XXIII, XXIV, XXV, (ISBN 2221054121)

- ↑ Daniel Grojnowski, Photographie et langage, Éditions Corti, Paris, 2002 p. 59

- ↑ Sophie Monneret, l’Impressionnisme et son époque, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2 vol. t. I p. 619 (ISBN 222105226) pour l’édition complète.

- ↑ Christian Chelebourg, « Poétiques à l’épreuve. Balzac, Nerval, Hugo », Romantisme, 1999, no 105

- ↑ Nadar, Quand j’étais photographe, Flammarion, 1900, réédition Seuil, 1994, (ISBN 2-02-022918-8) réédition Acte Sud 1999, (ISBN 2742717978)

- ↑ a et b Christian Chelebourg, Romantisme, 1999, n° 105

- ↑ 2 mai 1842, Balzac, Lettres à l’étrangère, t. II (1842-1844), Calmann-Lévy, Paris, 1906 et Omnibus, Paris, 1999, t. IV, p. 837(ISBN 2258051177)

- ↑ Louis Lambert, volume comprenant également Les Proscrits, Jésus-Christ en Flandre, p. 8, Gallimard, « Folio classique », 1980, (ISBN 2070371611)

- ↑ Louis Lambert, « Folio classique », 1980, p. 164-165

- ↑ Cité dans : L’Image révélée, l’invention de la photographie, Quentin Bajac, Gallimard-découvertes, 2001, p. 143-144 (ISBN 2070761673).

Ouvrage réalisé en coédition avec la Réunion des Musées Nationaux. Quentin Bajac est conservateur au Musée d’Orsay.

- ↑ Anne-Marie et Pierre Dufief, Omnibus, Paris, 1999, t. IV, p. 1062 (ISBN 2258051177)

- ↑ Michu sera effectivement guillotiné. Une ténébreuse affaire, Hachette, « Le Livre de poche classique », Paris, 1963, p. 18.

- ↑ Une ténébreuse affaire, Hachette, « Le Livre de poche classique », Paris, 1963, p. 16-7.

- ↑ Nadar, Quand j’étais photographe, Flammarion, 1900, avec une préface de Léon Daudet, réédition Seuil, 1994, (ISBN 2-02-022918-8) réédition Acte Sud 1999, (ISBN 2742717978)

- ↑ Cité dans : L’Image révélée, l’invention de la photographie, Quentin Bajac, Gallimard-découvertes, 2001, p. 143-4 (ISBN 2070761673)

- ↑ Classé aux MH en 1913

- ↑ Balzac, La Pléiade, 1981, t. XXII, p. 264(ISBN 2070108775)

- ↑ La vue de l’ Île Sainte-Hélène est, avec celle du Mont-Blanc, de la cathédrale de Cantorbéry, de la Messe de minuit à l’église Saint-Étienne-du-Mont, l’une de celle qui émerveillèrent le plus les contemporains. Rose Fortassier, La Pléiade, 1981, t. XXII, p. 962

- ↑ Le Cousin Pons, Traité des sciences occultes, « La Pléiade », 1980, t. VII, p. 584-5

- ↑ Daniel Grojnowski, Photographie et langage, Éditions Corti, Paris, 2002 p. 352-353

- ↑ Préface de l’édition Potter parue en 1844, qui ne sera pas reprise dans les éditions ultérieures de Splendeurs et misères des courtisanes publié en 1847, dossier de Gérard Gengembre pour l’édition Presses pocket, Paris, 1991, p. 649(ISBN 2266043382)

- ↑ Daniel Grojnowski, Photographie et langage, Éditions Corti, Paris, 2002 p. 352-353

- ↑ Daniel Grojnowski, 2002, p. 354

- ↑ Seconde exposition de la Société Française de Photographie, 1857, article paru dans l'Artiste, (déc. 1856-mars 1857), cité par André Rouillé, La Photographie en France. Textes et controverses (1816-1871), Macula, 1989, p. 283-285

- ↑ Daniel Grojnowski, Photographie et langage, Éditions Corti, Paris, 2002 p. 71-80

- ↑ éditions José Corti, 2002, p. 250-251

- ↑ Clément Chéroux,L’Expérience photographique d’August Strindberg, Actes Sud, 1994 (ISBN 2742703748)

- ↑ Baudelaire, « salon de 1859 », cité par Daniel Grojnowski, 2002, p. 59

- ↑ Jules Janin, « Le daguerréotype », L'Artiste, 1839, p. 147, cité par Daniel Grojnowski, 2002, p. 247

- Jean Pommier, « Nouvelle note sur le daguerréotype de Balzac », L’Année balzacienne, 1966, p. 357-60.

- (en) Lynn R. Wilkinson, « Le Cousin Pons and the Invention of Ideology », PMLA, mars 1992, n° 107 (2), p. 274-89.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- Balzac, Lettres à l’étrangère. 4 vol. Calmann-Lévy, Paris, 1899 pour le t. I (1833-1842), 1906 : t. II (1842-1844), 1933 : t. III (1844-1846), 1950 : t. IV (1846-1847)

- Balzac, Correspondance intégrale, réunie et annotée par Roger Pierrot, éd. Garnier, Paris. 1960-1969. 5 vol. t.I (1809-1825), t. II (1832-1835), t. III (1836-1839), t. IV (1840-avril 1845)

- André Rouillé, La Photographie en France. Textes et controverses (1816-1871), Macula, 1989 (ISBN 286589-021X).

- Quentin Bajac, L’Image révélée, l’invention de la photographie, Gallimard-découvertes, Paris, 2001, p. 143-144. (ISBN 2070761673).

ouvrage réalisé en coédition avec la Réunion des Musées Nationaux. Quentin Bajac est conservateur au Musée d’Orsay.

- Nadar, Quand j’étais photographe, éd. Flammarion, 1900, avec une préface de Léon Daudet, réédition Seuil, 1994, réédition Acte Sud 1999 (ISBN 2742717978).

- Daniel Grojnowski, Photographie et langage, Éditions Corti, Paris, 2002 (ISBN 2714307922),

- Edmond Brua, « Nouvelle note sur le daguerréotype de Balzac », L'Année balzacienne, éd. Garnier Frères, Paris, 1966, p. 357-367.

- Portail de la littérature

- Portail de la photographie

Catégories : Procédé photographique | Honoré de Balzac

Wikimedia Foundation. 2010.