- Église Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz

-

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Pierre.

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Pierre.Église Saint-Pierre-aux-Nonnains

Présentation Culte Catholique romain Type Salle de concert et d’exposition Rattaché à Évêché de Metz Début de la construction Entre 370 et 400 ap. J.-C.[1] Fin des travaux Entre 370 et 400 ap. J.-C Géographie Pays  France

FranceRégion Lorraine Département Moselle Ville Metz Coordonnées modifier

L’église Saint-Pierre-aux-Nonnains est un édifice religieux datant de la fin du IVe siècle situé au centre-ville de Metz en Moselle. À l’époque romaine, le bâtiment est utilisé comme palestre et intégré à un ensemble thermal. Au VIIe siècle, il devient la chapelle d’une abbaye de bénédictines. La nef romane est construite vers l’an 1000, ce qui correspond à l’époque ottonienne pour le Saint-Empire romain germanique dont Metz fait alors partie.

Sommaire

Contexte historique

À partir de 245, les périodes de paix sont entrecoupées d’épisodes violents et de destructions. La ville est envahie et détruite une première fois en 253 par les Alamans. Dans ce climat de moindre sécurité, la ville s’entoure alors d’une enceinte de 3,5 mètres d’épaisseur percée de plusieurs portes où sont remployés des éléments d’architecture et des stèles des monuments romains. Ces troubles et les premières invasions entraînent certainement un ralentissement des activités artisanales. Une production nouvelle, la vigne, fait son apparition à partir de 283, date de l’autorisation accordée par l’empereur Probus. De cette époque troublée, date la construction de la basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Construction et aménagements

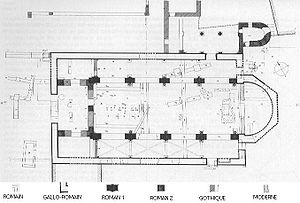

L’édifice est construit au IVe siècle par les Gallo-Romains. C'était alors vraisemblablement la palestre d’un ensemble thermal. On reconnaît les murs romains à leurs chaînages de briques, séparant des rangées de pierres taillées. Au VIIe siècle, l’édifice est aménagé pour le culte chrétien, et reçoit une balustrade en pierre de taille, ou chancel, pour séparer le chœur de la nef. Ce chancel est actuellement conservé aux musées de Metz. À l’époque romane, aux Xe et XIe siècles, l’empereur Otton enrichit l’abbaye et de grands travaux sont entrepris. Aux XVe et XVIe siècles, des voûtes gothiques sont construites au-dessus de la nef et des bas-côtés. Malheureusement, lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552, François de Guise fait araser une quarantaine d’édifices religieux, dont Saint-Pierre-aux-Nonnains. La restauration du bâtiment débute dans les années 1970.

Affectations successives

Au VIIe siècle, l’édifice romain devient l’église d’une abbaye de femmes. À partir de 1556, au moment de la construction de la citadelle par les Français, Saint-Pierre-aux-Nonnains devient un entrepôt militaire et le reste jusqu’au XXe siècle. En 1946, le conseil municipal approuve le principe de cession de différents bâtiments par l’armée à la ville de Metz. Parmi ces bâtiments, figurent la caserne de cavalerie, la caserne d’infanterie et l’hôpital militaire du fort Moselle, les casernes Chambière, Féraudy[2] et Krien, la prison militaire, et évidemment la chapelle Saint-Pierre-aux-Nonnains[3]. Aujourd’hui, Saint-Pierre-aux-Nonnains est devenu une salle de concerts et d’expositions.

Étude architecturale

Plan et caractéristiques générales

L’église du monastère est installée dans une salle à une seule nef, mesurant extérieurement 36,8 mètres par 2 mètres. À l’est, elle est dotée d’une abside extérieurement polygonale et semi-circulaire de l’intérieur, large de 9,85 mètres et profonde de 5,1 mètres. La salle est accessible à l’ouest par une porte monumentale.

L’abbaye subit plusieurs modifications, au cours des VIIe et VIIIe siècles notamment.

Au VIIe siècle :

- transformation de l’église ;

- l’abside est définitivement occultée, obturée par la construction d’un mur actuellement noyé dans la construction médiévale ;

- création d’un chœur surélevé et profond de 10 m à l’est de la salle ; une plate-forme similaire, mais plus étroite, occupait certainement le revers de la façade occidentale ;

- le mur de soutènement de la plate-forme orientale a peut-être supporté un premier chancel (un sol correspondrait en effet à ce remaniement à 45 cm au-dessus du béton romain) ;

- la salle rectangulaire est divisée transversalement en trois parties de superficies inégales ;

- la façade est recouverte d’un enduit rouge.

Au VIIIe siècle :

- le chancel est installé.

Le chancel

Constituée de douze plaques et vingt-et-un piliers en calcaire blanc ou jaune, cette barrière de pierre séparant le chœur des fidèles est relativement bien conservée, ses plaques ayant été protégées car scellées dans les piliers, face sculptée vers l’intérieur.

Les plaques ont une hauteur de 1,09 à 1,10 m, une largeur de 50 à 74 cm et une épaisseur de 18 à 24 cm. La hauteur des piliers est de 1 à 1,10 m.

L’assemblage se fait par des languettes dans les plaques correspondant à des rainures dans les piliers, c’est-à-dire par un système tenons et mortaises. Un des piliers présente trois mortaises, ce qui laisse penser au départ d’un couloir à cet endroit et ce qui prouve la présence d’un plan non rectiligne.

La technique utilisée pour la réalisation des décorations est le semi-méplat, le relief étant constitué de deux plans parallèles, celui du fond, évidé, et celui de la surface des formes reliés l’un à l’autre par une surface courbe.

Les éléments décoratifs témoignent d’une inspiration variant de motifs paléochrétiens à un art « barbare ». Ces derniers sont de trois sortes :

- tout d’abord sont présentes des représentations végétales : arbre de vie sortant d’un calice, palmettes, rinceaux, terminés parfois par une tête de serpent ;

- ensuite viennent les décors géométriques, constitués d’arcades, de damiers…

- pour finir, les entrelacs animaliers, faits de serpents surtout. Le corps est constitué d’un ruban composé, dont la tête en « canard » marquée d’un œil à l’orbite circulaire traitée en relief.

Le chancel présente également le Christ : placé entre deux piliers supportant un arc en mitre, nimbé et vêtu d’une longue tunique à encolure carrée et d’une toge, il présente sa main droite et tient dans la gauche un disque. Diverses interprétations sont proposées à ce sujet : une première voudrait que la main soit levée en signe de bénédiction et que le disque soit issu d’une symbolique du pouvoir. On peut aussi y voir une représentation de l’Eucharistie, le vin étant alors symbolisé par un calice sans pied et le disque correspondant au pain de la consécration. Parfois, le disque est analysé comme étant une fibule.

Restauration

Elle a posé de nombreux problèmes, en partie de par sa très riche et très longue utilisation. Des aménagements variés et continuels se juxtaposent, il suffit de constater ses transformations successives : palestre, thermes, palais aulal, abbaye bénédictine, église, caserne militaire puis salle d’actions artistiques. Pour mettre à jour ces utilisations, les fouilles commencèrent en 1897-1898 par E. Knitterscheid[4] dans St-Pierre de la citadelle[5], une caserne militaire sur deux étages ; citadelle du XVIe siècle aménagée de façon continue jusqu’au XIXe siècle et dédiée à cet usage jusqu’après la Deuxième Guerre mondiale.

La deuxième phase de fouilles est entreprise par Ludwig Reusch, 1942-1944, qui trouve un édifice de construction romaine de 36,5 m sur 21,5 m avec une élévation de 20 m. Elle avait une abside semi-circulaire en face interne et polygonale depuis l’extérieur. Les murs sont de 1,26 m d’épaisseur, en pierre de calcaire et de petit appareil avec des chaînages de briques, le mur oriental ayant été fort remanié.

Une troisième phase, française[6], par J.-J. Hatt, en 1959-1960 et C. Heitz en 1964 et enfin de R. Will en 1975, met au jour des parties plus anciennes et d’utilisation laïque, sous l’édifice et devant la façade occidentale, villa romaine, palestre, thermes.

Il est alors proposé que ce fut une bâtisse aula palatina à l’image de celle de Trêves, sous Constantin en 310[7]; l’utilisation du bâtiment reste floue jusqu’à des traces écrites de Otton Ier et la création d’une abbaye bénédictine pour femmes dédiée à Saint-Pierre. Puis des traces écrites de travaux, bien courtes, sous Adalbéron II, font penser que la majeure partie des transformations seraient de cette époque. L’apparition d’une salle, peut-être capitulaire, mise à jour par R. Will en 1977, au nord, daterait de cette phase de remaniement. Ensuite des travaux du XVe siècle amènent deux murs d’un cloître au nord et au sud, un mur percé d’une baie et de deux lancettes ainsi que des modifications des colonnades de la nef.

Avec le siège par Charles Quint en 1552, la part militaire prend le dessus, avec des ouvertures, des escaliers et une refonte du toit, pour la commodité des mouvements et des stockages. Les archives écrites sont toutefois assez rares. L’armée abandonnera le bâtiment en 1920.La question se pose donc, dans les années 1970, comment envisager la restauration du bâtiment ? Comment faire, ne rien démolir et ne rien ajouter comme il était envisagé ?

La part romaine est faible, la part romane importante est rare en France dans le style ottonien, la part gothique est dénaturée par les travaux du XVIe siècle.Il est transigé par démolir le moins possible et rebâtir avec parcimonie, l’idée étant de remettre en valeur un équilibre esthétique cohérent. L’allure générale d’une église ottonienne en surélevant la toiture, de rares vestiges romains, des traces des aménagements militaires en gardant les structures des ouvertures dans le mur, des volontés de maintien d’une part de l’apport gothique avec les qualités du chant grégorien[8] pour l’usage artistique actuel.

C’est donc une nouvelle métamorphose qui fait renaître cet édifice, qui fut une des plus anciennes églises de France et qui retrouve une aura d’importance par une vie culturelle au cœur de la ville de Metz.

Problèmes de datation

Il faut bien distinguer ici la datation de l’édifice actuel, d’époque gallo-romaine, de la datation de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains de l’époque mérovingienne. Pour dater un édifice de ce type, deux approches complémentaires sont possibles, l’une archéologique, l’autre documentaire. L’histoire de Metz reste floue entre la seconde moitié du IVe siècle et l’an 561, date à laquelle la ville devient la nouvelle capitale d’Austrasie. Durant cette même période, l’évolution de Saint-Pierre-aux-Nonnains est également inconnue. L’étude archéologique des différents éléments architecturaux de l’église actuelle est donc incontournable.

Sur la fondation de l’édifice actuel, ancien palestre gallo-romain, la datation est relativement certaine. Les datations archéologiques convergent vers le IVe siècle. Des briques estampillées portant respectivement les mots CAPI, CAPOX, ADJUTEX ou ADJUTICE ont en effet été trouvées dans les murs de Saint-Pierre-aux-Nonnains. Grâce à l’archéo-magnétisme, il a été possible de dater ces briques de 370 à 400. Les mots latins CAPOX et ADJUTICE ont également été retrouvés à Trèves. Saint-Pierre-Aux-Nonnains ne serait donc pas une construction mérovingienne comme certains érudits le pensaient au XIXe siècle, mais reprendrait une basilique romaine, contemporaine de l’Aula Palatina de Trèves, construte entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle. Il y a peut-être une liaison organique entre l’édifice basilical et le monument balnéaire, ce qui ferait de Saint-Pierre-aux-Nonnains la première église dotée de son propre baptistère, mais cette hypothèse est secondaire.

En revanche, sur la fondation de l’église paléochrétienne, dans les murs de l’ancien palestre, la datation est incertaine. Deux thèses s’affrontent sur la datation de la fondation de l’abbaye. La première hypothèse est celle d’une fondation au VIIe siècle. Elle aurait eu lieu à l’époque mérovingienne, car des éléments seraient d’inspiration paléochrétienne. De plus, elle est soutenue par les spécialistes de l’orfèvrerie mérovingienne, les décors animaliers ne pouvant, selon eux, être postérieurs à la fin du VIIe siècle. La seconde hypothèse est celle d’une fondation au VIIIe siècle, c’est-à-dire avant l’époque carolingienne. Cette hypothèse est plausible si l’on rapproche le chancel d’autres chancels connus autour Metz. Cela correspondrait alors à l’œuvre rénovatrice de Chrodegang, qui commanda de nouveaux chancels pour la cathédrale et Saint-Pierre-le-Majeur[9], les aménagements liturgiques étant nombreux sous son épiscopat (742-766). L’étude de datation est également basée sur des critères d’ordre stylistique : une parenté avec l’art lombard du VIIIe siècle est soupçonnée, notamment au niveau de la représentation du Christ. Cette perspective consoliderait encore la thèse d’une fondation datant de la seconde moitié du VIIIe siècle. Toutefois, on peut se demander si les fragments retrouvés font ou non partie d’une même phase d’aménagement. Finalement, l’hypothèse la plus couramment retenue est celle d’une fondation paléochrétienne datant du VIIe siècle.

L’étude archéologique de l’édifice est indispensable, mais non suffisante, pour appréhender les différentes étapes de construction de l’édifice actuel. L’approche documentaire s’intéressant aux sources documentaires contemporaines de l’édifice est dont nécessaire. Le premier des textes plus ou moins officiels faisant mention de cette abbaye est la Vita Sanctae Walrade (vie de sainte Valdrade ou Valdrée), datant de l’époque carolingienne. La fondation de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains serait, selon cette source, attribuée à un certain duc Eleutherius, sous Théodebert II (595–612) et Thierry II (mort en 613) ou sous Théodebert III et Thierry III. La sainte morte en 620 aurait été enterrée devant l’autel de sainte Agathe. Eleutherius est également cité par le Pseudo-Frédégaire en 643. Ces indices placeraient donc la fondation au VIIe siècle, la dédicace à saint Pierre n’étant toutefois attestée qu’à l’époque carolingienne. Le fait que Saint-Pierre-aux-Nonnains soit une possession royale ou impériale a permis de conserver quelques actes majeurs qui attestent sa fondation à l’époque mérovingienne. Cette origine est corroborée par un diplôme d’Otton Ier, répété même chez Otton II et Otton III. Référence y est faite au privilège du roi Thierry accordant aux moniales le droit d’élire leur abbesse et de choisir leur avoué. Deux autres textes anciens traitent de Saint-Pierre-aux-Nonnains : le premier mentionne un testament de Waldrade en faveur de l’abbaye aux alentours de 600, et le second, un diplôme de Charlemagne, mentionne pour la première fois le monastère en 781.

Bibliographie

- François Heber-Suffrin, Saint-Pierre-Aux-Nonnains, dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l’ancien duché de Bar. 1991, p. 495-515, Société française d’archéologie, Paris, 1995.

- Xavier Delestre, Saint-Pierre-aux-Nonnains. De l’époque romaine à l’époque gothique, Éditions Imprimerie Nationale (collection « Guides archéologiques de la France »), Paris, 1988 (ISBN 2-11-081268-0).

- R. Will, Étude archélogique et historique de Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz (Moselle), 1972.

- Friedrich Oswald, Vorromanische Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen, coll, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich, 1967-1969, vol. 2, pages 214-215. (ISBN 3-7913-1548-X)

- Friedrich Oswald, in K. Hauck, Frümittelalterliche Studien, Münster, 1967, vol. I, pages 156-169.

- E. Knitterscheid, Trierer Zeitschrift, 1899, pages 194-216.

Notes et références

- Datation des briques de chaînage par archéomagnétisme.

- Caserne Féraudy : à l’emplacement de la caserne actuelle des pompiers de metz.

- François Reitel, "Metz, Capitale de la région lorraine: Une difficile réinsertion dans la communauté nationale", (dir. François-Yves Le Moigne), "Histoire de Metz", Privat, Toulouse, 1986, (pp.403-404)

- Annuaire de la société d’histoire et d’archéologie lorraine, 1899, en allemand, sur le site Gallica

- appellation de l’époque, sûrement en référence à l’usage militaire

- les deux fois précédentes les fouilles se firent sous administration allemande

- H. Milius et R. Will émettent l’hypothèse que ce palais ne fut jamais fini

- des pots acoustiques ayant été découverts dans le sol de la tribune

- D’après Paul Diacre.

Liens externes

- L’ensemble Arsenal à Metz

- Visiter la reconstitution 3D temps réel du monument historique, tel qu’il était en 2003 ainsi que ses alentours (pour PC équipé d’une carte 3D, plugin vrml Cortona à télécharger sur la page).

Catégories :- Église de Metz

- Architecture romane en Lorraine

- Monument historique de la Moselle

- Patrimoine du IVe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.