- Édit de fontainebleau

-

Édit de Fontainebleau

L'Édit de Fontainebleau, signé par Louis XIV le 18 octobre 1685[1], révoque l’Édit de Nantes octroyé par Henri IV en 1598.

Dès le début de son règne, Louis XIV, cherchant à unifier son royaume tant sur le plan religieux qu'administratif et politique, souhaite réduire le protestantisme. Il prend d’abord des mesures vexatoires : il fait supprimer des écoles protestantes, interdit aux protestants d’acheter des offices, augmente leurs impôts...

Sommaire

Les prémices de la Révocation

De la paix d’Alès au règne personnel de Louis XIV

Soixante ans plus tôt, après la révolte protestante, la paix d'Alès de 1629 octroyé par Louis XIII, qui réduisait considérablement les privilèges acquis lors de l’Édit de Nantes et surtout ses clauses militaires, la « Religion Prétendue Réformée » (telle était la dénomination utilisée par les catholiques de l’époque) vécut pendant une trentaine d’années sans trop de secousses, si ce n’est la perte discrète de ses privilèges et le retour au catholicisme d'une grande partie de la noblesse, mais une lutte juridique constante lui permit de ne pas perdre trop d’avantages. Le cardinal de Richelieu, premier ministre de 1624 à 1642, fit assez bien respecter l’Édit de Nantes pour des raisons de politique extérieure : du fait de son alliance avec les princes protestants allemands et avec la couronne suédoise dans la guerre de Trente Ans, il devait ménager les huguenots de France. La mort du Cardinal en 1642, puis celle de Louis XIII en 1643, ouvrirent des jours incertains pour les réformés. Les années Richelieu furent celles de la sécurité et de l’absence d'imprévus, celles du ministère du Cardinal Mazarin, "donné" au roi par Richelieu, beaucoup moins.

Ernest Labrousse montre que la révolution d’Angleterre, en 1649, où Charles Ier fut décapité par le Parlement puritain, a pu compliquer la situation des huguenots français, obligés de se défendre face à l’association d’idées entre le régicide et le protestantisme. Ils condamnèrent vertement leurs frères presbytériens et montrèrent leur attachement à la monarchie. Pourtant, toujours pour des raisons de politique extérieure, Mazarin se montra favorable aux huguenots français ; il fallait plaire à Cromwell pour s’assurer de sa neutralité dans la guerre que la France menait contre l’Espagne.

Même, en mai 1652, une déclaration royale remercie les réformés de leur soutien à la Couronne pendant la Fronde.

Mais après avoir obtenu l’alliance commerciale et militaire des Anglais en 1655 et 1657, le Cardinal se montra plus intransigeant, revenant sur des mesures concédées auparavant. Son but était de réduire petit à petit la R.P.R.. Des décisions sont prises : le synode national des E.R.F. réuni à Loudun en 1659 serait le dernier permis par le pouvoir – les synodes nationaux étaient essentiels pour les réformés puisqu’ils sont les plus hautes instances en matière de droit et de théologie. Mazarin interdit de faire appel à des pasteurs étrangers, notamment de Genève, la « Rome » réformée. Autre coup grave porté contre les religionnaires : les commissions chargées par le Cardinal de faire respecter l’Édit de Nantes « à la lettre » c’est-à-dire que tout ce qui n’est pas contenu dans l'Édit est interdit aux protestants. Les commissions se composaient jusqu’alors de deux juristes : un catholique, souvent l’intendant de la généralité ou son subdélégué, et un protestant. Avec l’application de la rigueur, les consistoires devaient prouver juridiquement et par écrit aux commissions leurs droits sur le fonctionnement des temples dans leur ville. Pour D. Boisson, il s’agit là d’un tournant de la politique royale : la vague des textes législatifs contraignants à l’égard des protestants s’accélère mais ne trouve un réel essor que dans la décennie 1660. Il y eut plusieurs autres mesures qui violèrent ainsi les privilèges de l’Édit de Nantes. Alors que les réformés faisaient confiance en l’avenir, à la Cour et à la justice du roi, les plus hautes autorités de l’État jouaient un double jeu : plaire aux alliés protestants de la France par une politique favorable envers les huguenots français, tout en réduisant leurs privilèges pour mieux les contrôler. Contrairement à l’affaire du Béarn, il n’y eut pas de soulèvements. Les nobles protestants, pour mieux servir leurs ambitions et plaire au roi, s’étaient convertis au catholicisme depuis 1630, la paix d'Alès avait privé les Huguenots de toute place forte et de troupes. Comment ne pas s’étonner alors que des historiens protestants comme Emile G. Léonard aient qualifié la période entre la paix d’Alès et la Révocation de « léthargie » où les protestants se montraient plus soucieux de défendre leurs privilèges et manifester leur royalisme que de défendre leur foi et faire œuvre de conversion.

L’œuvre de démantèlement de l'Édit de Nantes par l’État (1661-1685)

L'Édit de Nantes ambitionnait dans ses buts politiques de se servir du parti protestant comme d’un pendant naturel à la Ligue. Cependant, l’affaiblissement progressif puis la disparition du parti huguenot, la transformation de la Ligue en un parti dévot davantage religieux et moins politicien a privé la communauté protestante d’une certaine « utilité » politique. Affaiblir la R.P.R. par la réduction de l'Édit de Nantes, réaffirmer la place du catholicisme comme religion officielle semblaient alors justifiées pour l'Église et les dévots de la Cour. Comme le montre E. Labrousse, la minorité huguenote depuis la disparition du Parti Protestant ne représentait plus un réel danger pour l’État.

Minoritaires, inoffensifs mais bon sujets, loyaux et dynamiques sur le plan économique, le sort des religionnaires n’était plus entre les mains des consistoires mais entre ceux du pouvoir royal. Tolérer la présence d’une minorité religieuse hérétique fut en quelque sorte mépriser les huguenots, les réduire à l' insignifiance. Louis XIV depuis la Fronde n’aimait ni le factieux ni le minoritaire, les huguenots constituaient une tache sur la majesté royale. Toute l’œuvre des rois de France depuis François Ier visait à établir une autorité toute puissante et incontestable, assurer le bien être sous « une foi, une loi, un roi ». L’unique était une règle, celui qui contestait cette unanimité, cette unité, était dès lors considéré comme un dissident, un rebelle. C’était le cas des E.R.F., étant hors de l’unité par leur confession, elles allaient à l’encontre des principes absolutistes louis-quatorzien, il fallait donc mettre au pas ces religionnaires. Rétablir le catholicisme paraissait la seule voie possible.

En 1656, comme nous l’avons vu précédemment, Mazarin imposa l’application à la lettre de l’Édit de Nantes, elle n’est réellement appliquée qu’en 1661. On compte entre 1661 et 1679, douze édits restrictifs du conseil du roi. En 1665, un arrêt attribue au commissaire catholique la maîtrise de l’instruction des dossiers. Certains temples furent démolis (comme à Metz où il est "remplacé" par une église jésuite), souvent à cause du lieu où ils étaient construits. Plusieurs déclarations et arrêts royaux entre 1661 et 1669 accentuèrent la politique oppressive contre les huguenots, la plupart des déclarations concernaient le prêche des pasteurs avec des interdictions de prêcher ailleurs que dans des temples, et dans des villes dépourvues de temple. Les arrêts insistaient sur les psaumes, interdits d’être chantés en dehors des temples. D’autres arrêts réglèrent les obsèques des religionnaires : en 1663 on n’autorisa les funérailles qu’au lever du jour ou à la tombée de la nuit, le nombre de participants fut fixé à trente, puis à dix en 1664, puis ce « numerus clausus » est levé en 1669.

La déclaration de 1er février 1669 annule ou modère plusieurs textes précédents, faisant une « pause » dans la législation anti-protestante et un répit pour les réformés. D’autres mesures touchaient les institutions en elles-mêmes : la tenue des colloques, fut interdite, les synodes provinciaux devaient délibérer avec un commissaire royal, en 1663 il est interdit aux Églises de provinces différentes de communiquer par contacts épistolaires. Enfin, entre les édits, arrêts et déclarations royales anti-protestantes plusieurs concernaient les religionnaires eux-mêmes : interdiction de postuler à de hautes charges, interdiction d’exercer un certain nombre de métiers. Cette interminable suite de textes juridiques n’est pas exhaustive, nous les avons choisi à titre d’exemples pour bien montrer que cette décennie 1660 est la première vague de textes anti-huguenots.

La réaction des protestants fut d’abord juridique : les procès se multiplièrent pour répondre aux attaques portées contre les E.R.F. et rarement leur cause fut victorieuse. Mais face à une situation qui aurait pu les revigorer, les pasteurs s’engoncèrent dans une orthodoxie et un rigorisme théologique qui enfonça encore plus la communauté dans la passivité et la peur de sanctions encore plus graves.

C’est une fois de plus la situation internationale qui donna aux protestants un sursis en France. Au printemps 1672, les armées du roi envahirent les Provinces-Unies. Le traité de Nimègue, six ans plus tard marque la fin de la guerre de Hollande, l’apogée de la puissance française en Europe et vaut à Louis XIV à son retour à Paris le titre de « Grand ». En 1675, alors qu’une partie de l’Europe et la France étaient plongées dans la guerre, les abjurations huguenotes individuelles se faisaient plus nombreuses, avec le soutien de la Cour, essentiellement des notables, mais on comptait aussi des marchands, des artisans, soucieux de s’attirer les faveurs. 1675, c’est aussi l’année de la création de la Caisse des conversions par Paul Pellisson financée par la caisse des Économats, qui percevait auparavant les revenus des abbayes vacantes. L’idée était simple : on donnait de l’argent en échange d’une conversion, mais l’idée n’était pas neuve. Depuis 1598, l’Assemblée du clergé de France avait attribuée pour la conversion de huguenots une certaine somme d’argent pour les ministres qui se convertiraient au catholicisme. La Caisse de Pellisson séduisit surtout des gens du peuple ne touchant pas beaucoup de revenus, mais aussi des escrocs, des gens peux scrupuleux favorisant les abus : des gens se convertissaient plusieurs fois. Les résultats sont peu satisfaisants, à peine dix mille conversions sur trois ans sur l’ensemble du royaume et la qualité des conversions était peu convaincante. Les polémistes huguenots, n’hésitèrent pas à condamner le peu de scrupules de l’Église catholique, avec un procédé rappelant celui des Indulgences au début du XVIe siècle pour racheter des péchés contre de l’argent destiné à la construction de Saint-Pierre de Rome.

En 1679, débute la seconde vague de textes anti-protestants. La caisse de conversions obtint des résultats limités. Soumise au « bon désir du roi », la France, à l’apogée de sa puissance en Europe n’avait toujours pas réglé le sort des religionnaires du royaume. Affaiblies, les E.R.F. affichaient toujours leur fidélité à la monarchie, mais leur résistance et les vestiges subsistants de l’Édit de Nantes sont anéantis dans les années 1679-1685 par les arrêts du Conseil. On compta plus de quatre vingt arrêts dans cette période ! En octobre 1679, les synodes réformés durent accepter un commissaire royal nommé par la cour. À Lyon, c’est Jean-Baptiste Dulieu, lieutenant en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon qui assiste aux séances du consistoire de Lyon, à partir du 18 mars 1685. Un autre arrêt accentue les peines à l’encontre des relaps protestants. En 1680, un nouvel édit exclut de certaines professions les protestants, et on interdit aux catholiques de se convertir au protestantisme. D’autres mesures sont prises, le 17 juin 1681, l’âge de la conversion au catholicisme passe à 7 ans, en juillet 1681 un arrêt supprime l’académie de Sedan, suivent celles de Die en septembre 1684, Saumur en janvier 1685, Puylaurens en mars 1685.

Une ordonnance est à l’origine des dragonnades : celle du 11 avril 1681. Elle permet :

« L’exemption de logement des gens de guerre et contribution d’iceux pendant deux ans en faveur de ceux qui, étant de la RPR se sont convertis et faits catholiques depuis le 1er janvier dernier et qui se convertiront ci-après »

Les dragonnades sont mises en œuvre à partir du mois de mai 1681. D’abord dans le Poitou, par l’intendant Marillac. La dragonnade est un moyen de persuasion brutal pour les populations. Ces soldats du roi logent chez l’habitant, protestant en l’occurrence, et tentent par tous les moyens de le faire abjurer car « le roi le veult ». Les moyens employés sont proportionnels à la résistance de l’habitant : d’une simple démonstration de force jusqu’au pillage, au viol et au meurtre. Quand un village se convertissait, les soldats passaient à un autre. Cette première dragonnade fut la plus spectaculaire et la plus efficace pour les gens de la Cour. Les réformés poitevins se convertirent massivement et les temples encore debout fermèrent. Les conversions obtenues le sont plus par peur que par réelle adhésion à la foi catholique, mais les résultats sont là : les conversions sont massives, et les premiers fugitifs tentent de fuir par les ports de l’Atlantique. Dans les pays protestants, l’émotion suscitée par les premiers fugitifs réformés Français est grande. Les princes protestants d’Europe proposèrent leur aide aux huguenots Français : ils les accueillent et facilitent leur installation. L’électeur du Brandebourg les exonère de charges fiscales sur ses terres. Après une pause de trois ans les dragonnades reprennent en 1685. Une seconde grande dragonnade a lieu dans le Sud-Ouest à partir de mai 1685. Partant du Béarn, elle se dirige vers le Languedoc et la vallée du Rhône à l’Est, et vers la Saintonge au Nord.

La législation renforça l’impact des dragonnades. En août 1684, les biens des consistoires sont transférés aux hôpitaux, en septembre 1684, un arrêt interdit aux réformés d’aider les religionnaires pauvres et malades car les hôpitaux étaient tenus par des ordres religieux. En décembre 1684, l’exercice du culte est prohibé là où il y a moins de 10 familles protestantes et en mai 1685, ce sont les galères qu’encourent les réformés fugitifs s’ils sont arrêtés. Au mois d’octobre 1685, les réformés convertis, l’Église réformée détruite, « l’hérésie » est extirpée, il ne reste plus au roi qu’à révoquer l’Édit de Nantes, symbole inutile d’un temps révolu.

La Révocation : enjeux politiques, enjeux religieux

Cette révocation a été mûrement réfléchie, le conseil du roi discuta tout de même de la révocation. Louvois secrétaire d’État à la guerre, Le Tellier chancelier, le Peletier contrôleur général des Finances, étaient favorable à la réunification religieuse du royaume. Le Grand Dauphin, lui, préférait une mort lente et sans bruit. Le parti de la révocation l’emporta sans ambages.

Le 18 octobre 1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes. Il est enregistré par le parlement de Paris le 22 octobre. Plusieurs raisons poussent Louis XIV à révoquer l’édit de Nantes : la politique extérieure, les tensions avec la papauté, on peut aussi penser à l’orgueil personnel du roi de France, qui l’obligeait à ne jamais se dérober devant son devoir et ses décisions. À l’extérieur, le pape et la chrétienté avaient vu d’un très mauvais œil l’absence de la France en Autriche lors de la percée turque en Europe centrale en 1683. Le siège de Vienne et la bataille de Vienne à Kahlenberg en 1683, où les troupes impériales et ses alliés vainquirent l’armée des vizirs Köprülü, glorifiait l’empereur Léopold Ier, le duc de Lorraine Charles V et le roi de Pologne Jean III Sobieski. La France avait mal calculé les conséquences de sa non-participation à la défense des terres catholiques de l’est. Louis XIV avait toujours commercé avec les ottomans, et essayé de retenir l’appétit de l'empereur à l'est. En somme, le guerre austro-turque arrangeait les affaires de Louis XIV dans les Flandres et le Brabant. Peut-être, la Révocation comblerait-elle cette absence française en montrant sa catholicité aux princes catholiques.

Les causes de conflit avec le pape se multiplièrent dans les premières années de la décennie 1680. L’affaire de la régale gêna considérablement l’administration royale. En effet, le concordat de Bologne en 1516 avait convenu que le roi était maître des biens temporels des évêchés. Pendant les vacances de ceux-ci, il pouvait toucher leurs bénéfices. Or, le concordat ne touchait pas les évêchés annexés depuis 1516. En 1673, Louis XIV décida de régler la question en étendant le Concordat à ces diocèses avec l’assentiment du haut clergé du royaume, deux évêques seulement en appelèrent au pape. En octobre 1681, une assemblée du clergé réagit contre l’ingérence du pape Innocent XI dans les affaires françaises, une « déclaration des quatre articles de 1682 » rendue publique le 19 mars 1682 proclama alors l’indépendance du roi sur le pape et le primat du concile, le Saint Père devait respecter les coutumes et lois de l’Église de France. Ces articles sont un véritable manifeste pour l’église gallicane, revendiquant une autonomie vis à vis de Rome. Les sanctions papales furent immédiates : Innocent XI refusa alors d’investir les évêques nommés par le roi. Le roi dut cependant céder : les évêques étaient des relais du pouvoir central, par conséquent l’absence d’évêques dans les diocèses provoquait une rupture dans la hiérarchie et la transmission des ordres. L’affaire se régla dix ans après en 1692 : le successeur d’Innocent XI, Innocent XII apaisa les tensions avec le roi de France, les participants de l’assemblée du clergé de 1682 regrettent publiquement leur publication, Louis XIV ordonne de ne plus enseigner la déclaration des Quatre Articles. Enfin, le succès des dragonnades montra l’inéluctabilité de la conversion des réformés au catholicisme. La révocation était indispensable pour tenter un rapprochement avec le pape, redonner du prestige de la monarchie et répondre au succès des dragonnades.

L’Édit de Fontainebleau : son contenu

Dans le préambule de l’édit de révocation, l’édit de Nantes est décrit comme suit : « Le Roi Henry le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu’il avait procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu’ils avaient souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères, ne fut troublée à l’occasion de la Religion Prétendue Réformée, comme il était arrivé sous les règnes des Rois ses prédécesseurs, aurait par son édit donné à Nantes au mois d’avril 1598, réglé la conduite à tenir à l’égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourraient faire l’exercice, établi des juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu’il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son royaume, et pour diminuer l’aversion entre ceux qui étaient de l’une et l’autre religion, afin d’être plus en état de travailler comme il avait résolu de faire réunir à l’Église ceux qui s’en étaient si facilement éloignés ».

L’édit de Nantes est présenté comme un compromis politique de paix au sortir des guerres de religion. Selon le texte, le but d’Henri IV consistait à rétablir l’unité religieuse du royaume, et cette politique n’a pas changé depuis 1598. Seulement, le Roi en fut empêché par sa mort en 1610. Ensuite, les conflits intérieurs ou extérieurs successifs n’ont pas permis à ses successeurs de révoquer l’Édit. Le texte explique que maintenant, avec la paix installée en France et les conversions massives ayant été obtenues dans les dernières années, le roi peut et doit désormais révoquer l’Édit pour la tranquillité du royaume.

Plusieurs articles importants sont à signaler :

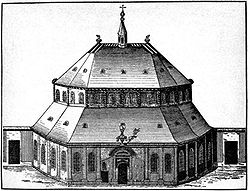

- l’article 1 révoque l’Édit de Nantes, et les modifications apportées au texte pour le faire accepter par les parlements ; il ordonne la destruction de tous les temples.

- L’article 3 interdit l’exercice du culte réformé et les écoles pour enfants protestants.

- Les articles 4 et 5 donnent le choix aux « ministres » c’est-à-dire les pasteurs entre la conversion et l’exil.

- L’article 10 : il interdit aux protestants non-convertis de quitter le royaume sous peine de galères pour les hommes, de prison avec confiscation de corps et de biens pour les femmes, mais que les protestants émigrés sont autorisés à revenir dans le Royaume et pourront retrouver la possession de leurs biens.

- L’article 12 termine l’édit royal de façon ambiguë : « Pourront au surplus lesdits de la RPR, en attendant qu’il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R.P.R. à condition, comme il est dit, de ne point faire d’exercices ni de s’assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu’il soit, sous les peines (...) de confiscation de corps et de biens. »

Cet article laisse bien des historiens circonspects ou critiques. On autoriserait les protestants à rester dans le royaume à condition de ne pas s’assembler pour exercer leur culte. Cet article tranche radicalement avec les mesures restrictives décrites dans les articles précédents et leur mise en place par le pouvoir depuis le début des années 1680. Selon E. Labrousse cette clause qu’elle qualifie de « duperie » serait un moyen de modérer les réactions indignées des nations protestantes comme l’électeur palatin ou le prince électeur du Brandebourg sur la Révocation. Selon B. Hours, il faudrait rapprocher cet article des Quatre Articles de 1682, le Roi marquerait ainsi la division entre le pouvoir temporel revendiqué pour légiférer sur l’exercice du culte, et le pouvoir spirituel qui appartient à l’Église, pour marquer durablement les esprits de la foi catholique.

L’édit de révocation n’eût toutefois que partiellement les effets escomptés sur le plan international. Innocent XI félicita mollement le Roi par un bref le 16 novembre 1685, un Te Deum fut donné par le pape le 30 avril 1686, ce qui montre que les tensions entre le Saint Siège et Versailles subsistaient toujours. La Cour espérait que le pape laisserait le roi exercer son droit de régale dans son royaume, mais un bref apostolique avait répondu que la récompense du roi était plus du côté de la bonté divine que de celui du Saint Siège. Les princes catholiques envoyèrent les félicitations d’usage mais ne changèrent pas leur politique à l’égard de la France, les alliés protestants Français étaient gênés et les autres États protestants songeaient à attaquer la France, surtout le stathouder des Provinces-Unies, Guillaume d'Orange. Ce sont évidemment les catholiques français, et pas seulement les dévots qui approuvèrent la décision du monarque. Un concert de louanges glorifia Louis XIV à l’image de Mme de Sévigné : « Jamais aucun roi n’a fait et ne fera rien de plus mémorable ». Bossuet, lui, célébrait Louis XIV comme le « Nouveau Constantin », le restaurateur de l’unité religieuse du Royaume.

Notes et références

- ↑ Bernard Pujo - Vauban - page 128

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Les Réfugiés Huguenots, en Allemagne, Angleterre Amérique par Ch. Weiss. Éditions Ampelos

- Les Réfugiés Huguenots, en Suisse, Hollande, Russie et Scandinavie par Ch. Weiss. Éditions Ampelos

- Je ne changerai pas par Samuel de Pechels. Une intéressante description des périgrinations d'un huguenot de Montauban chassé de France à la Révocation.

Liens externes

- Portail du protestantisme

- Portail de la France du Grand Siècle (1598-1715)

Catégories : Louis XIV | Guerres de religion | Histoire du Désert | Texte de l'Ancien Droit | Religion sous l'Ancien Régime | Histoire du protestantisme | XVIIe siècle | 1685

Wikimedia Foundation. 2010.