- Tulipomania

-

Tulipomanie

La tulipomanie (Tulpenmanie en néerlandais, Tulip mania en anglais, souvent appelée « crise de la tulipe » en histoire économique), est le nom donné à l'augmentation démesurée puis l'effondrement des cours de l’oignon de tulipe dans le nord des Provinces-Unies au milieu du XVIIe siècle. Au plus fort de la tulipomanie, en février 1637, des promesses de vente pour un bulbe se négociaient pour un montant égal à vingt fois le salaire annuel d’un artisan spécialisé. Certains historiens ont qualifié cette crise de « première bulle spéculative » de l’histoire[1].

L’épisode refit surface en 1841 avec la parution d’un ouvrage intitulé Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds[2] du journaliste britannique Charles Mackay. Mackay affirmait qu’à une certaine époque, un bulbe de Semper Augustus pouvait s’échanger contre cinq hectares de terre[3]. Il prétendait également que de nombreux investisseurs avaient été ruinés par la chute des cours, chute qui aurait ébranlé toute l’économie néerlandaise. Bien que l’ouvrage de Mackay soit devenu un classique fréquemment réédité, sa version des faits est aujourd’hui contestée. Les historiens modernes considèrent que la crise de la tulipe n’avait pas été aussi spectaculaire que le voudrait Mackay, certains allant même jusqu’à douter de la réalité d’une véritable bulle spéculative[4].

L’étude de cette crise est difficile en raison de la pauvreté des données d’époque et du fait que ces données proviennent pour la plupart de sources partisanes dénonçant la spéculation de façon caricaturale[5],[6]. Certains économistes modernes, écartant la théorie de l’hystérie spéculative, proposent des modèles mathématiques qui ne font plus appel aux phénomènes de contagion psychologique pour expliquer l’envolée des cours de la tulipe. Ils observent que des phénomènes analogues se sont produits à d’autres époques sur le prix des plantes d’ornement, notamment la jacinthe dont le cours s’est élevé de façon rapide après son introduction sur le marché pour s’effondrer ensuite. D’autres auteurs font remarquer que la montée des prix coïncide avec l’annonce d’un décret parlementaire prévoyant que les contrats à terme pourraient être annulés à peu de frais ; une telle mesure aurait diminué le risque pour les acheteurs qui n’auraient eu alors aucune raison d’hésiter à s’engager pour des sommes exorbitantes. Ces explications sont cependant loin de faire l’unanimité.

Sommaire

Histoire

Les premières tulipes néerlandaises

Le début du XVIIe siècle voit se développer un engouement extraordinaire pour l’horticulture et le jardinage dans le nord de l’Europe, et plus particulièrement dans les Provinces-Unies. Jusqu’en 1550, les jardiniers néerlandais cultivent des roses, des lys, des iris, des pivoines, des ancolies, des giroflées et des œillets[7]. Entre 1500 et 1550, une dizaine d’espèces nouvelles font leur apparition dans l’actuelle Belgique. Le phénomène s’accélère, avec plus d’une centaine de nouvelles venues entre 1550 et 1600, puis 120 espèces nouvelles entre 1600 et 1615, notamment l’anémone, le muflier, la jacinthe, le jasmin, le lilas et surtout la tulipe[7].

Venue de Constantinople, celle-ci fait son chemin à travers l’Europe. Sa présence est signalée à Augsburg en 1559[7]. Vers 1560-1561, elle fait son apparition à Bruxelles, puis Anvers et en 1581, le Kruydtboeck en cite déjà 47 variétés[7]. On date généralement le début de sa culture dans les Provinces-Unies des environs de 1593, à la suite de la création de l’hortus academicus de l’université de Leyde par le botaniste flamand Charles de l'Écluse qui vient d’y être nommé professeur[8].

De l’Écluse fait planter dans ce jardin botanique une série de bulbes de tulipes qu’il a fait venir de Bruxelles[9], tulipes observées pour la première fois à Andrinople, en Turquie par Ogier de Busbecq (qui signe Busbecquius), ambassadeur de l’Empereur Ferdinand Ier auprès du sultan ottoman[10] que de l’Écluse cite en appendice d’un ouvrage paru en 1583, dans lequel il décrit plusieurs variétés de tulipes[9],[11]. Ces bulbes sont suffisamment résistants pour survivre aux rigueurs du climat néerlandais[12]. Les premières tulipes sont méconnues du grand public et ne sont mentionnées que par des botanistes ou des amateurs de plantes rares et de curiosités[11]. Mais la vogue des tulipes se répand du sud des Pays-Bas vers le nord, et l’engouement devient tel qu’assez rapidement des voleurs s’introduisent dans le Jardin botanique de Leyde pour dérober des bulbes[11].

Au début du XVIIe siècle les premiers bulbes font leur apparition sur le marché. Des bourgeois fortunés plantent des jardins privés à l’arrière de leur maison, notamment dans ce qui est aujourd’hui le centre historique de la ville d’Amsterdam, le long de canaux comme le Keizersgracht ou le Herengracht[7]. L’époque se passionne pour la création d’hybrides et de nouvelles variétés, créant une demande pour les livres illustrés de gravures, livres destinés aux amateurs et aux professionnels de l’horticulture et non plus aux botanistes[7]. Le Néerlandais Emanuel Sweerts, pionnier de la vente d’oignons de tulipe sur la foire annuelle de Francfort puis d’Amsterdam, publie un des premiers catalogues ouvertement commerciaux, le Florilegium, imprimé en 1612 après Le Jardin du Roy Tres Chrestien Henry IV, de Pierre Vallet, paru en 1608[7]. Sweerts cite de nombreuses variétés de tulipes[7], avec des illustrations de tulipes « cassées », marbrées et flammées, ainsi que de plantes rares et exotiques.

Les tulipes deviennent un article et un symbole de luxe

La fleur devenant bientôt un article de luxe convoité et un signe de richesse, de nombreuses variétés voient le jour. Elles sont identifiées selon leurs couleurs : les tulipes monochromes rouges, jaunes ou blanches sont des Couleren, moins populaires que les tulipes de deux couleurs comme les Rosen (rouges ou roses sur fond blanc), les Violetten (mauves et lilas sur fond blanc) voire les Bizarden (rouges, brunes ou violettes sur fond jaune) qui sont les plus recherchées[13].

Ces bulbes rares et précieux produisent des fleurs aux pétales marbrées de couleurs vives dues, on le sait aujourd’hui, à la présence d’un potyvirus, sorte de virus de la mosaïque de la tulipe[14],[15].

Les cultivateurs baptisent leurs créations de titres ronflants. Les premières variétés sont gratifiées du titre « amiral » précédant le nom de leur créateur comme l’amiral van der Eijck, peut-être la plus populaire au sein d’une cinquantaine de variétés possédant ce titre. Generael, en français « général » se retrouve dans le nom d’une trentaine de variétés. Des variétés plus tardives sont affublées de noms encore plus grandioses, inspirés de celui d’Alexandre le Grand ou de Scipion l'Africain ; on voit même « amiral des amiraux » ou « général des généraux ». Cependant il est très difficile de donner des noms à des variétés essentiellement instables[16] et la plupart d’entre elles ont disparu aujourd’hui. Les espèces polychromes cultivées actuellement doivent leurs couleurs panachées à la sélection et non aux phytovirus[17].

Balthasar van der Ast, bouquet de fleurs : la tulipe qui se fane, les roses qui retombent dénotent l’éphémère ; en haut l’âme (le papillon) prête à s’envoler.

Balthasar van der Ast, bouquet de fleurs : la tulipe qui se fane, les roses qui retombent dénotent l’éphémère ; en haut l’âme (le papillon) prête à s’envoler.

Cet engouement pour la fleur va se retrouver dans la peinture néerlandaise et flamande de l’époque. La tulipe a fait son apparition dans la seconde partie du XVIe siècle dans les ouvrages spécialisés, sous forme de planches botaniques savantes[11]. Puis, alors que les premières natures mortes s’affirment en tant que genre indépendant, quelques variétés monochromes apparaissent, d’abord discrètement, dans les Bouquets de fleurs dont Jan Bruegel l'Ancien se fait une spécialité. Dans une Allégorie de la vue qu’il produit avec Rubens en 1617, Bruegel « de velours » peint un bouquet qui contient quelques tulipes dans un cabinet de curiosités, au milieu d’un capharnaüm de tableaux et d’objets en tous genre[18], [7]. Progressivement des peintres comme Roelandt Savery, Balthasar van der Ast, Ambrosius Bosschaert, Jan Davidszoon de Heem, Abraham Bosschaert[19] représentent des variétés de formes et de couleurs de plus en plus plus précieuses, les Rosen, Violetten et Bizarden si recherchées.

De plus en plus, les tulipes « cassées », c’est-à-dire infectées par le phytovirus, dominent le bouquet et triomphent progressivement des roses, des lys et des ancolies[20]. Parallèlement sont publiés des catalogues de fleurs, comme celui d’Emanuel Sweerts (Florilegium, 1612) qui est suivi du Florilegium novum de Théodore de Bry en 1612-1614, de l’Hortus Eystettensis du pharmacien Basile Bessler en 1613, et de l’Hortus Floridus de Crispin de Passe en 1614. La tulipe fait même son apparition dans le Jardin d’Eden, au frontispice d’une réédition d’un manuel anglais de jardinage. Dans cette édition de 1635, la tulipe est à la verticale de l’arbre de la connaissance du bien et du mal[21]. La même année paraît pour la première fois un catalogue entièrement consacré à la tulipe[7]. La fleur apparaît donc à la fois comme un objet de luxe et une curiosité propre à intéresser les professionnels et les passionnés de fleurs[11].

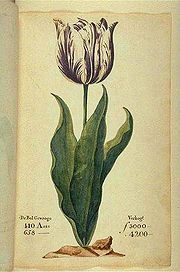

Cette multiplication suit la montée de la cote des tulipes qui permet d’amortir le coût des catalogues. Le plus célèbre est celui du pépiniériste P. Cos de Haarlem, paru en 1637, l’année de la crise[11]. Sans prétention artistique, ce catalogue fournit des données précises sur les appellations, les poids des bulbes et leur prix[11].

Naissance de la spéculation

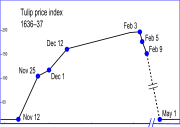

Indice des prix standards des contrats de bulbes de tulipe, établi par Thompson (2007, p.101). Thompson ne disposant pas de données sur l’évolution des prix entre le 9 février et le 1er mai, on ne sait pas quelle courbe elle a suivi. Mais on sait, en revanche, que les cours se sont effondrés en février[22].

Indice des prix standards des contrats de bulbes de tulipe, établi par Thompson (2007, p.101). Thompson ne disposant pas de données sur l’évolution des prix entre le 9 février et le 1er mai, on ne sait pas quelle courbe elle a suivi. Mais on sait, en revanche, que les cours se sont effondrés en février[22].

La tulipe est une plante à bulbe qui se reproduit par semence ou par division du bulbe. Les graines produisent un bulbe capable de porter une fleur au bout de sept à douze ans. Dès qu’un bulbe a fleuri, le bulbe mère disparaît, laissant place à un clone pourvu d’un ou plusieurs caïeux filles. Cultivés correctement, ces caïeux deviennent à leur tour des bulbes florifères. Comme le virus mosaïque infecte les caïeux mais pas les graines, la culture d’espèces nouvelles est un processus excessivement laborieux. La reproduction est ralentie par la présence du virus, et les bulbes filles finissent par dégénérer[11]. Les tulipes fleurissent en avril et en mai, sur une période d’environ une semaine, les caïeux se formant assez peu de temps après la fin de la floraison. Les bulbes peuvent être déplantés et replantés entre juin et septembre aux Pays-Bas, ce qui explique pourquoi les ventes au comptant ont lieu durant ces deux mois[23].

Le reste de l’année, les contrats sont signés devant notaire, l’achat devant se faire à la fin de la saison (il s’agit alors de marché à terme)[23]. C’est ainsi que les Néerlandais, qui sont à l’origine d’un grand nombre d’instruments de la finance moderne, créent un marché sur lequel le bulbe de tulipe rare se négocie comme bien durable[24]. La vente à découvert est interdite par un édit de 1610, interdiction renforcée par une succession d’édits plus rigoureux encore en 1621, 1630 et de nouveau en 1636. Aux termes de ces décrets, les vendeurs qui pratiquent la vente à découvert ne sont pas passibles de poursuites mais les contrats signés avec eux sont jugés inexécutables[25].

En 1634, en partie du fait de l’apparition d’une demande française qui stimule les ventes, les spéculateurs entrent sur le marché[26]. En 1636, un système analogue à une bourse de commerce où se négocient les contrats à terme de tulipes s’est mis en place au Pays-Bas. Les négociants se réunissent en « collèges » dans des auberges et les acheteurs doivent s’acquitter d’un pourboire d’un montant égal à 2,5 % de la transaction (pourboire plafonné à trois florins). Ni l’une ni l’autre partie ne fournissent de dépôt de garantie et il n’existe pas de système d’appel de marge. Tous les contrats se font directement entre les deux parties et non dans le cadre d’une chambre de compensation.

Plus la popularité des tulipes s’élève et plus les horticulteurs sont prêts à payer des prix élevés pour des bulbes atteints par le potyvirus. Cependant l’absence de registres tenus systématiquement et donc de données fiables concernant les prix réels auxquels se négociaient les tulipes font qu’il est délicat d’évaluer l’ampleur de la crise. La majeure partie des données provient de pamphlets à charge, mettant en scène Gaergoedt et Waermondt (ou GW, c’est-à-dire « Envie des biens » et « Bouche de vérité »)[27], pamphlets qui sont rédigés juste après la crise.

L’économiste Peter M. Garber a pu établir un catalogue des ventes de 161 bulbes de 36 variétés différentes entre 1633 et 1637, dont 53 sont signalés par GW. 98 ventes sont enregistrées le dernier jour qui précède l’effondrement, le 5 février 1637, avec une fourchette de prix extrêmement large. Ces ventes s’effectuent de façon variable, les unes étant des ventes à terme au sein des « collèges », les autres des ventes au comptant faites par les cultivateurs de tulipes, les autres enfin des promesses de ventes signées devant notaire ou des ventes de biens. Garber remarque que pour se faire une idée des cours, on doit se contenter de données hétéroclites : « Les données disponibles sur les prix sont dans une large mesure un mélange de torchons et de serviettes »[28].

Selon Jacques Marseille, le bulbe d’une variété rare, Semper Augustus, s’affiche à 1 000 florins en 1623, à 2 000 en 1625, puis à 5 500 en 1637, le revenu annuel moyen de l’époque étant de 150 florins[29]. En 1635, il devient possible d’acheter des parts de bulbe[29]. En février 1637, une variété atteint le prix record de 6 700 florins[29]. Le prix d’un seul oignon peut atteindre en 1637 la valeur de deux maisons, huit fois celui d’un veau gras et quinze fois le salaire annuel d’un artisan[29].

Effondrement des cours

Le cours des bulbes rares continue à s’élever tout au long de l’année 1636. En novembre, le prix des bulbes ordinaires non infectés par le potyvirus se met également à monter. Les Néerlandais qualifient la spéculation sur les contrats à terme de Windhandel, littéralement « commerce du vent », parce que les transactions ne portent pas sur des bulbes réels[30]. Mais en février 1637, le prix des contrats à terme de bulbes de tulipe s’effondre brutalement, mettant fin au commerce du vent[31]. La chute des cours est si subite qu’aucun des contrats ne peut être honoré. Le foyer de ces échanges se trouvant à Haarlem, dans une ville ravagée par une épidémie de peste bubonique, il est possible que le contexte ait contribué à développer un état d’esprit enclin au fatalisme et à la prise de risques[32].

Les théories sur la crise

Sources primaires

Le débat actuel sur la crise de la tulipe remonte à la parution de l’ouvrage d’un journaliste écossais, Charles Mackay, intitulé Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, publié en 1841 ; Mackay fait l’hypothèse que les foules se conduisent souvent de façon irrationnelle et que la tulipomanie, ainsi que le Krach de 1720 et l’échec de la Compagnie du Mississippi, sont parmi les premières crises économique à exhiber les syndromes de cette folie collective. Sa thèse se fonde en grande partie sur les informations qu’il tire d’un ouvrage de Johann Beckmann, A History of Inventions, Discoveries, and Origins, publié en 1797. L’ouvrage de Beckam, quant à lui, se fonde sur trois pamphlets anonymes parus en 1637, qui s’attaquent violemment au principe de la spéculation[33]. Avec son style enlevé, l’ouvrage de Mackay est resté populaire auprès de générations d’économistes et de spécialistes des marchés boursiers. L’analyse qu’il donne de la crise de la tulipe comme étant le résultat d’une bulle spéculative reste encore largement accepté aujourd’hui, même si de nombreux économistes en ont montré les limites depuis 1980[33].

La crise selon Mackay

Marchandises échangées selon Mackay contre un bulbe unique de la variété Viceroi[34] 2 muids de blé 448 florins 4 muids de seigle 558 florins Quatre bœufs gras 480 florins 8 porcs gras 240 florins 12 moutons gras 120 florins 2 barriques de vin 70 florins 4 tonneaux de bière 32 florins 2 tonnes de beurre 192 florins 1.000 livres de fromage 120 florins 1 lit complet 100 florins 1 habillement complet 80 florins 1 gobelet d’argent 60 florins Total 2500 florins Selon Mackay, l’engouement manifesté pour les tulipes au début du XVIIe siècle va affecter toutes les classes de la société. « Toute la population, jusqu’à la lie des mortels, se lança dans le commerce de la tulipe »[3]. Un acte écrit de 1635 atteste de la vente de 40 bulbes pour une somme de 100.000 florins. Pour se faire une idée de ce que représente cette somme, il faut savoir qu’une tonne de beurre coûte alors environ 100 florins, qu’un ouvrier spécialisé peut gagner jusqu’à 150 florins par an, et que « huit porcs gras » reviennent à 240 florins[3]. L’institut international d'histoire sociale estime qu’un florin vaut à l’époque l’équivalent de 10,28 euros de 2002[35].

En 1636, observe Mackay, les tulipes se négocient sur le marché du change dans de nombreuses villes et bourgades néerlandaises. Cet état de fait encourage tous les membres de la société à se lancer dans le commerce de la tulipe ; Mackay raconte que des spéculateurs vendent ou échangent tous leurs bien pour jouer sur les cours de la tulipe; il donne l’exemple d’une promesse d’échanger un terrain de 49.000 m2 contre un ou deux bulbes de Semper Augustus ; il cite également le cas d’un bulbe unique de la variété Viceroi échangé contre un ensemble de marchandises évalué à 2.500 florins (voir tableau ci-contre)[34]. « Beaucoup de personnes devinrent riches du jour au lendemain. Un appât doré était tendu aux citoyens, et, l’un après l’autre, ils se précipitèrent sur le marché de la tulipe, comme des abeilles autour d’un pot de miel. Chacun était persuadé que la folie des tulipes durerait toujours, que les riches du monde entier en importeraient des Pays-Bas et seraient prêts à payer n’importe quel prix. Les richesses d’Europe afflueraient jusqu’aux rives du Zuyder Zee et la pauvreté disparaîtrait à jamais de sous le ciel néerlandais. Les nobles, les citoyens, les fermiers, les manœuvres, les matelots, les valets et les servantes, même les ramoneurs et les vieilles fripières voulaient leur part du marché de la tulipe[3]. »

Mackay reprend dans son récit un certain nombre d’anecdotes amusantes mais probablement apocryphes, comme celle du marin qui voulait croquer la tulipe d’un marchand qu’il prenait pour un oignon : le marchand et sa famille retrouvèrent le matelot en train de « faire un petit-déjeuner dont le prix aurait pu suffire à nourrir l’équipage pendant toute une année[3] ». En février 1637, explique Mackay, les vendeurs de tulipes ont du mal à trouver acquéreurs pour des oignons de tulipes qui atteignent des prix de plus en plus exorbitants. Ce fléchissement du marché se faisant sentir, la demande s’effondre, entraînant la chute des prix. La bulle spéculative vient d’éclater. Les uns sont en devoir d'honorer des engagements d’achat à des prix dix fois supérieurs à ceux du marché réel, les autres se retrouvent à la tête d’un capital d’oignons de tulipes qui ne vaut plus qu’une fraction du prix qu’ils ont déboursé pour l’acquérir. Les Néerlandais ne savent plus à quel saint se vouer, chacun accuse l’autre d’être responsable de la catastrophe[3].

Selon Mackay, les spéculateurs aux abois se tournent alors vers le gouvernement des Provinces-Unies, qui déclare que toute personne ayant souscrit un contrat à terme peut le dénoncer en s’acquittant d’un paiement égal à 10 % du prix figurant sur le contrat. Les tentatives pour trouver des solutions qui satisferaient les intérêts de toutes les parties restent vaines. La folie des tulipes prend fin, explique Mackay, laissant les particuliers en possession des oignons de tulipes qu’ils détenaient au moment de l’effondrement des prix. Il ne se trouve aucun tribunal pour obliger les débiteurs à honorer leur dette car les juges assimilent les dettes spéculatives à des dettes de jeu dont la loi n’oblige pas le remboursement (d’où l’expression « wikt:dette d’honneur »)[3].

Toujours selon Mackay, la mode de la tulipe se répand dans d’autres régions d’Europe sans toutefois égaler la démesure qu’elle a connu aux Pays-Bas. Il affirme également que dans le sillage de la crise et de la chute des prix de la tulipe, les Pays-Bas connaissent une période de stagnation économique qui dure plusieurs années[3].

Renouvellement de l’analyse économique

Le phénomène fascina, et la légende s’empara de l’événement, grossissant ses proportions et son impact réel sur l’économie des Pays-Bas de l’époque. Des recherches récentes tendent à réduire l’influence du phénomène et ses répercussions. D’après Anne Goldgar, dans Tulipmania, la grande majorité des tubercules étaient vendus à terme, producteurs et acheteurs signant des promesses de vente plusieurs mois avant la floraison, et lorsque les prix se sont effondrés, les transactions finales n’ont tout simplement pas été effectuées, aucune autorité de l’époque ne forçant les spéculateurs à acheter au prix promis.

En réaction à la crise du marché de la tulipe, les députés d’Amsterdam annulèrent tous les contrats signés. Les juges d’Amsterdam déclarèrent également que la spéculation sur les bulbes de tulipe était un jeu de hasard et refusèrent d’obliger les contractants à honorer leurs contrats[36].

En 2002, Earl A. Thompson et Jonathan Treussard, de l’université de Californie, explorent une explication alternative dans The Tulipmania: Fact or Artifact?[37]. Selon eux, la hausse du prix de la tulipe n’était pas le fruit d’une spéculation irrationnelle, mais la conséquence d’un décret du parlement des Provinces-Unies qui transforma les contrats à terme sur les bulbes de tulipes en une transaction sans risque, en retirant la clause d’obligation d’achat du contrat.

La tulipomanie, un phénomène restreint

L’analyse qu’avait faite Mackay des mécanismes de la crise commença à être contestée dans les années 1980 lorsque les chercheurs s’intéressèrent de nouveau à cet épisode de l’histoire économique[38]. Les tenants de l’hypothèse d’efficience du marché (ou HEM, due à Eugène Fama)[39] qui restent sceptiques quant à la réalité du phénomène de bulle spéculative en général, pensent après examen des faits que la vision de Mackay est incomplète et inexacte. En 2007, Anne Goldgar publie le résultat de ses travaux universitaires dans Tulipmania, où elle défend la thèse que la spéculation n’a jamais été un phénomène de masse mais n’a concerné qu’« un petit nombre d’individus » et que la plupart des rapports d’époque se fondent sur « un ou deux textes de propagande contemporains et se citent copieusement les uns les autres. »[5] Peter Garber affirme que la spéculation n’« était qu’un passe-temps d’hiver insignifiant, joué autour d’une table par des gens hantés par la peste qui essayaient de se distraire en pariant sur un marché de la tulipe en pleine effervescence »[40].

Alors que Mackay tient que des gens de toutes classes sociales étaient impliqués dans le négoce des tulipes, Goldgar, sur la base d’une étude des contrats conservés dans les archives, pense que même à leur paroxysme les échanges se faisaient uniquement entre négociants et artisans fortunés, sans liens avec la noblesse[41]. Les retombées économiques de la crise de la tulipe sont restées limitées. Goldgar a pu identifier un grand nombre des vendeurs et des acheteurs qui constituaient le marché ; elle n’a repéré qu’une demi douzaine d’entre eux à avoir connu des problèmes financiers durant cette période, et encore ces difficultés n’étaient-elles pas forcément liées aux tulipes[42]. Ceci n’a rien de surprenant. Si les prix étaient effectivement montés, aucune somme d’argent liquide n’avait transité entre acheteurs et vendeurs. Les premiers n’avaient donc encore engrangé aucun bénéfice réel ; à part dans le cas où un acheteur s’était endetté en escomptant un bénéfice spéculatif à long terme, la chute des cours ne fit perdre d’argent à personne[43].

Explications de la hausse des prix par la logique des marchés

Les économistes modernes ont avancé plusieurs arguments possibles pour discréditer l’hypothèse selon laquelle la montée et la chute rapide des prix serait l’indice d’une bulle spéculative[4]. Personne ne discute le fait que les prix se soient envolés avant de retomber en 1636-37, mais même une croissance et une chute spectaculaires des prix n’implique pas nécessairement qu’il y ait eu formation puis éclatement d’une bulle. Pour que la tulipomanie puisse être qualifiée de bulle économique, il faudrait que le prix des oignons de tulipe se soit complètement écarté de leur valeur intrinsèque, alors que la hausse ne concerne que le marché à terme.

Selon Thompson, la montée des prix au cours des années 1630 peut s’expliquer par une accalmie dans la guerre de Trente Ans[44]. À ses débuts, la hausse des prix ne fait selon lui qu’accompagner la reprise de la demande de façon logique. Or, si les données chiffrées sur les ventes sont pratiquement inexistantes après la chute de février 1637, d’autres données faisant le point sur le prix des plantes à bulbes après la crise montrent que le déclin des prix s’est poursuivi sur les décennies suivantes.

Garber a comparé les données disponibles sur le cours des tulipes et celui des jacinthes au début du XIXe siècle, date à laquelle la jacinthe évince la tulipe et devient la plante d’ornement à la mode. Il a pu établir une courbe analogue dans l’évolution des prix des deux plantes. Quand les jacinthes font leur apparition, les horticulteurs s’évertuent à produire des variétés supérieures à celles de leurs concurrents en réponse à une forte demande. Mais les consommateurs se lassent peu à peu et le prix des jacinthes retombe. En trente ans, les plus belles variétés ne valent plus qu’1 à 2 % de leur prix maximal[45]. Garber observe également qu’une « petite quantité de bulbes de variétés expérimentales de lys s’est vendue récemment au prix d’un million de florins néerlandais, soient 480 000 dollars US au taux de change de 1987. » Pour lui, cet exemple prouve qu’on peut encore voir aujourd’hui le prix d’une fleur atteindre des sommes phénoménales[46]. La fluctuation des prix de la tulipe au début du XVIIe siècle obéit donc à un modèle que l’on retrouve dans le marché d’autres fleurs d’ornement.

Quant à l’envol des prix au moment de la crise de 1636-37, il serait dû à un autre facteur. En effet, comme la hausse des prix s’est emballée après la mise en terre des bulbes de l’année, les horticulteurs néerlandais n’ont pas eu le temps d’augmenter la production en réponse à l’accroissement de la demande[47]. L’offre était inférieure à la demande, d’où l’inflation brutale des prix.

Rôle possible de la législation

Dans un article paru en 2007, Earl A. Thompson, professeur d’économie à l’université de Californie, critique la thèse de Garber qui selon lui ne peut expliquer la chute dramatique des cours du marché à terme. Le taux de chute des cours annualisé est de 99,99 %, alors qu’il n’est que de 40 % pour d’autres plantes ornementales[48]. Thompson offre une autre explication pour l’emballement des cours de la tulipe. Selon lui, à l’instigation de citoyens néerlandais qui avaient perdu de l’argent après une défaite allemande pendant la guerre de Trente Ans, le parlement néerlandais envisageait de sortir un nouveau décret. Celui-ci aurait modifié la façon dont s’appliquaient les contrats de vente de tulipes[49] :

« Le 24 février 1637, la guilde indépendante des horticulteurs néerlandais annonça une décision qui devait être ratifiée par le parlement, décision selon laquelle tous les contrats conclus entre le 30 novembre 1636 et la réouverture du marché au comptant, en début de printemps, seraient désormais considérés comme des options d’achat. Les acheteurs à terme ne seraient plus dans l’obligation d’acheter les futures tulipes, leur seule contrainte étant de dédommager les vendeurs en leur versant un petit pourcentage du prix stipulé s’ils venaient à se dédire[50] ».

Avant ce décret parlementaire, la personne qui avait souscrit un contrat d’achat à terme de tulipe était tenue d’honorer ce contrat et de payer les bulbes de tulipes au vendeur. Le décret changeait la nature des contrats : si les cours chutaient, l’acheteur pouvait choisir de renoncer à prendre possession du bulbe, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire, plutôt que de débourser le montant entier du prix conclu au moment du contrat. Cette évolution de la loi signifiait que, pour employer une terminologie contemporaine, les contrats à terme étaient transformés en options. La proposition fit l’objet d’un débat dès l’automne 1636, et par conséquent, les spéculateurs ayant pensé qu'elle avait des chances de se concrétiser auraient acheté des bulbes entre l'automne 1636 et février 1637 à des prix très élevés, le risque de pertes étant considérablement amoindri si le décret était adopté. Cela expliquerait la forte hausse des prix sur cette période[50].

Le décret aurait permis à l’acheteur de se dédire moyennant le paiement d’environ 1/30e du prix contracté[50]. Ceci explique que les acheteurs aient alors souscrit des contrats de plus en plus onéreux; en effet, un acheteur pouvait souscrire un contrat de vente d’une tulipe au prix de 100 ƒ. Si le cours grimpait pour dépasser les 100 ƒ, le spéculateur empochait la différence. Si le prix restait bas, il pouvait dénoncer le contrat pour seulement 3,5 ƒ. Un acheteur pouvait donc souscrire un contrat d’achat de 100 ƒ et ne payer à terme que 3,5 ƒ. Au début de février 1637, les contrats à terme se jouent sur des sommes telles que les autorités des Pays-Bas doivent intervenir en mettant terme à la spéculation[51].

Thompson affirme que les ventes au comptant de tulipes sont restées à un niveau normal pendant toute cette période. Il en conclut que la « crise » a été une réaction naturelle au changement des obligations contractuelles du marché à terme[51]. Sur la base de données concernant la rentabilité spécifique des contrats à terme et des options, il défend la thèse que le cours des oignons de tulipe a suivi une évolution proche des modèles élaborés par les mathématiques financières. Selon lui, « Les prix des contrats de tulipe avant, pendant et après la crise semblent illustrer de façon exemplaire l’hypothèse d’efficience du marché[52]. ».

Critiques de ces nouvelles vues

D’autres économistes, comme Charles Kindleberger pensent que ces éléments ne suffisent pas à justifier la montée soudaine et la non moins subite bascule des prix[53]. La théorie de Garber est également discutée au motif qu’elle ne rend pas compte de l’existence du même phénomène d’éclatement de bulle financière qui a affecté les ventes à terme d’oignons de tulipe ordinaires[54]. Certains économistes notent l’existence d’autres facteurs qui créent les condition d’une bulle spéculative, notamment une politique monétaire expansionniste (accroissement des réserves monétaires) dont témoigne l’explosion des réserves (plus de 42 %) de la Banque d'Amsterdam pendant la période d’emballement des prix[55].

Après la crise

La popularité du récit de Mackay s’est maintenue jusqu’à nos jours, Extraordinary Popular Delusions étant régulièrement réédité avec des introductions dues à des plumes aussi fameuses que celle du financier Bernard Baruch (1932), ou d’auteurs spécialisés dans la finance comme Andrew Tobias (1980)[56] et Michael Lewis (2008), ou encore celle du psychologue David J. Schneider (1993). Il en existe à l’heure actuelle six éditions différentes disponibles chez les libraires.

Goldgar défend le point de vue selon lequel, même si la crise de la tulipe n’a pas atteint les proportions d’une véritable bulle spéculative ou financière, elle n’en constitue pas moins un traumatisme pour les Néerlandais, mais pour d’autres raisons. « Même si la crise financière n’a touché que peu de personnes, elle a créé un choc considérable. Tout un système de valeurs s’est trouvé remis en question[57]. » Au XVIIe siècle, il paraît inconcevable à la majorité des gens qu’un produit aussi dérisoire qu’une fleur puisse jamais atteindre un prix supérieur à leur salaire annuel. La révélation que le prix d’une fleur d’été pouvait fluctuer aussi violemment en hiver brouille complètement le sens du mot « valeur »[58].

Un grand nombre des sources qui s’étendent complaisamment sur les affres de la crise, comme les pamphlets anti-spéculation cités ensuite par Beckman et Mackay, ont fourni les données qui ont servi à évaluer l’ampleur des dégâts infligés à l’économie néerlandaise. Or ces pamphlets n’ont pas été rédigés par les victimes de la crise, mais par des auteurs qui ont exploité la situation à des fins de propagande religieuse. La crise est décrite comme une perversion de l’ordre moral, la preuve que « se concentrer sur la fleur terrestre et méconnaître la fleur céleste pouvait avoir des conséquences catastrophiques[59]. » Il est donc possible qu’une péripétie relativement anecdotique soit devenue un conte moral, incorporant des éléments qui seraient qualifiés aujourd’hui de légende urbaine.

Près d’un siècle plus tard, après le krach de la compagnie du Mississippi, ou celui de la South Sea Company (vers 1720), il est encore fait mention de la crise de la tulipe dans les satires d’époque[60]. Lorsque Johann Beckmann écrit sur la crise de la tulipe dans les années 1780, il la compare à la faillite des loteries de son époque[61]. Golgar observe que même des livres populaires sur les marchés financiers tels que A Random Walk Down Wall Street (En descendant Wall Street à l’aventure), de Burton Malkiel, qui date de 1973, ou A Short History of Financial Euphoria (Petite histoire de l’euphorie financière) de John Kenneth Galbraith parue en 1990, peu de temps après le krach d'octobre 1987, se servent de la crise de la tulipe comme exemplum[62],[63],[64]. L’anthropologue Jack Goody y fait encore référence dans son ouvrage La Culture des fleurs[65].

La crise de 1637 redevient une référence à la mode au moment de la bulle Internet entre 1995 et 2001 [66]. Plus récemment, des journalistes l’ont mise en parallèle avec la crise des subprimes[67],[68]. Malgré la popularité durable de la « crise de la tulipe », Daniel Gross de Slate dit en citant les économistes qui proposent une relecture de l’épisode : « S’ils ont raison, alors les auteurs spécialisés dans la finance vont devoir retirer la crise de la tulipe de leur stock d’analogies toutes faites[69]. »

La crise de la tulipe dans les arts

Quelques exemples dans la peinture

Selon un travail de recherche inédit présenté à l’université de Lausanne, l’Église condamne fermement la spéculation en 1636[70], autant pour prévenir une crise économique que par souci éthique, les industries somptuaires étant découragées dans la société calviniste[70]. En effet, si l’envol extravagant des prix irrite les horticulteurs[50], il heurte aussi les sensibilités. Dans la culture de l’époque, comme le montre le terme de Windhandel[71], la tulipomanie apparaît à la fois comme une menace économique et une folie qui doit nécessairement aboutir à la catastrophe. Les peintures du siècle d’or naissant s’inscrivent dans la tradition humaniste satirique de la Folie[72] et des Vanités[73]. Le thème de la Vanité s’appuyait particulièrement sur l’Ecclésiaste[74] et celui de la caducité des choses sur le Livre des Psaumes[75].

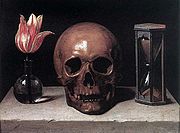

On ne s’étonnera donc pas de la place qu’occupe la tulipe dans les natures mortes hollandaises et flamandes du début du XVIIe siècle, traitées comme des Vanités[76]. D’abord simple curiosité pour les botanistes au début du siècle auxquelles sont destinées les planches illustrées[11], la tulipe devient un sujet à la mode[77] pour les peintres, les tableaux la représentant étant une alternative durable aux fleurs périssables[76]. La tulipe s’ajoute alors à la liste d’objets qui symbolisent à la fois la caducité, comme les fleurs et le crâne, mais en raison de l’envol des cours elle peut également signifier la vanité du luxe, comme les bijoux ou les bibelots rares[73],[76]. La chute brutale des cours en 1637 ne fait que conforter cette symbolique[76].

Si la rose représente souvent la vanité de la beauté éphémère (Mignonne allons voir si la rose), la tulipe prend donc d'autres significations dans l'art. Dans la Vanité ci-contre de Jacob de Gheyn, peinte en 1603, la tulipe est associée à la fortune et l’ostentation des richesses, symbolisées par les pièces d’or espagnoles abandonnées sur le rebord de la niche par leur propriétaire[78] (riche négociant ou changeur ?) dont il ne reste que le crâne. L’œuvre précède la crise, mais la tulipe dénote déjà l’objet rare, précieux, essentiellement périssable[78]. Une inscription en haut de la niche porte les mots Vita Humana (« vie humaine »), ici résumée à la recherche des vanités. Les figures des philosophes[78] sculptés dans la partie supérieure du tableau de part et d’autre de la niche, tendent le doigt vers la bulle transparente qui représente le monde trompeur des apparences (le reflet) et donc la folie des hommes[78].

En 1635, deux ans avant la crise, le peintre Jacob Marrel se représente devant son chevalet en train de peindre un bouquet de fleurs où triomphe une tulipe. Mais en 1637, il peint une Vanité qui représente une niche où un bouquet semblable, un violon, un recueil de musique et de menus objets du quotidien voisinent avec un crâne, tandis qu’un angelot de pierre souffle des bulles de savon ironiques[79].

En 1640, Hendrick Pot se moque de la crise dans un tableau allégorique, Char des fous de Flore[80]. Flora, déesse des fleurs, est assise sur un char poussé par le vent (symbole de la légèreté et de l’inconstance), les bras remplis de tulipes. Ses compagnons, qui portent le capuchon des fous (ou des sots) orné de tulipes, sont un alcoolique (allusion aux tavernes où se négociaient les effets, lieux de débauche et de jeux d’argent) et deux hommes (sans doute le Gaergoedt des pamphlets, ou l’Avarice, et la fraude) prenant l’argent des naïfs qui va gonfler une bourse déjà bien remplie (représentant littéralement l’« appât du gain »). Le char est conduit par une femme aux deux visages, allégorie polysémique de la fausseté et du mensonge, de l’avant et de l’après, et, ironiquement, de la prudence; c’est aussi la fortune aux deux visages, souriant un jour aux fous et le lendemain leur faisant grise mine. Le char est suivi par des tisserands en goguette (les acheteurs irréfléchis, qui se ruinent en échangeant le fruit de leurs labeurs contre du vent). Le char de la Fortune qui passe au premier plan a pour l’instant le vent en poupe, mais on voit au second plan un char identique voguer sur les flots cette fois en luttant contre des vents contraires[81]. Le motif de l’horloge est comme dans les vanités l’emblème du temps qui passe et que l’on ne peut racheter si on l’a gaspillé en vaines poursuites. Ce tableau est à rapprocher de la Nef des fous ou du Char de foin de Jérôme Bosch au musée du Prado. Le tableau de Pot, comme celui de Gheyn, insiste sur le thème du vent, allusion à l’Ecclésiaste : Gheyn peint la légère fumée qui s’élève du gobelet d’argent placé symétriquement à la tulipe dans sa Vanité, et Pot peint une fumée noire qui s’exhale de la bouche de la figure de proue du char de la Fortune dans le second tableau. Tout part en une fumée emportée par le vent. Les spectateurs auraient identifié sans peine les codes d’une scène qui s’inscrit dans la tradition des soties, mais aussi du carnaval et de la fête des fous[82].

Au même moment, Jan Bruegel le Jeune peint une Satire de la tulipomanie où l’on voit une société de singes plantant, récoltant, vendant des tulipes, comptant leur argent, passant en jugement pour défaut de paiement, finissant au pilori ou même au cimetière[83]. On doit aussi à Jan Bruegel le jeune un Panier de fleurs dans le style des compositions florales de son père, d’où pendent tristement des tulipes à longue tige, tombées comme Icare pour avoir voulu s’élever trop haut[84]. Se greffant sur le thème traditionnel de la Chute d’Adam et Ève, mais aussi sur celui des vicissitudes de la roue de la Fortune, la débâcle annoncée de 1637 (« L’Orgueil » dit la Bible que les calvinistes sont tenus de lire, « précède la chute »[85]) se coule naturellement dans le moule de récits archétypaux qui peuvent expliquer sa popularité en tant qu’exemplum.

Cependant la crise de la tulipe n’affecte pas le genre de la nature morte, où elle continue à s’imposer longtemps après 1637, avec des variétés toujours nouvelles et plus somptueuses, reflétant le succès commercial de cette fleur et l’engouement durable qu’elle suscite chez les amateurs. Ce succès ne s’est jamais démenti et fait d’elle encore aujourd’hui un des fleurons de l’horticulture néerlandaise.

Lorsque le flamand Philippe de Champaigne peint la Vanité ci-contre à l’austérité toute janséniste en 1646, il n’a besoin que de trois objets pour résumer la vie humaine : tout est dit avec le crâne (memento mori), le sablier qui marque la fuite du temps et la tulipe flammée dans un vase bulle. Neuf ans après la crise de la tulipe, la fleur, ici une variété panachée précieuse, reste pour ses contemporains une métonymie riche de sens, qui évoque nécessairement l’orgueil, la chute et la vanité des entreprises humaines[86].

La tulipomanie dans la littérature

En 1688, lorsque Jean de la Bruyère mentionne l’amateur de tulipes dans les Caractères au chapitre « De la mode », il ne mentionne nullement la tulipomanie comme un phénomène économique de masse, mais comme une mode qui fait des victimes chez les fous[87]. De même lorsqu’Alexandre Dumas et Auguste Maquet rédigent La Tulipe noire (1850) ils en situent l’action en 1672, l’année de l’accession de Guillaume d’Orange au poste de Stathouder des Provinces-Unies, trente-cinq ans donc après la crise de la tulipe. Le héros du roman, comme le personnage de La Bruyère, consacre tous ses efforts à créer une tulipe noire, symbole de l’impossible rêve, surveillé de près, mais en secret, par un rival qui convoite la fleur précieuse. De la tulipomanie, Dumas n’a conservé que l’idée d’une quête obsessionnelle de la fleur rare et unique et de l’appât du gain qu’elle peut susciter.

À la fin des années 1980, le livre de Simon Schama, L’Embarras de richesses, produit un regain d’intérêt durable pour le siècle d’or néerlandais en dehors d’un public de spécialistes. Des romanciers tels que Gregory Maguire (Confessions of an Ugly Stepsister : Les Confessions d’une des méchantes belles-sœurs, 1999[88],[89]) ou Deborah Moggach (Tulip Fever : La Fièvre de la tulipe[90]) et plus récemment Olivier Bleys[91] (Semper Augustus) s’emparent de cet épisode haut en couleurs et utilisent la folie de la tulipe comme ressort dramatique. L’action du roman d’Olivier Bleys commence au moment où la spéculation sur la tulipe commence à s’emballer, miroir aux alouettes où le héros va se faire prendre. Les détails de la crise correspondent au tableau brossé par McKay et la chute des prix résulte, comme chez cet auteur, de l’intervention des autorités. Selon un critique, le roman d’Olivier Bleys est « est inspiré de Max Weber, ce sociologue qui pointa la naissance du capitalisme moderne »[92].

La tulipomanie dans la culture populaire

L’éditeur anglais JKLM Games a publié en 2008 le jeu de société Tulipmania inspiré de cet épisode historique.

Bibliographie

- (en) Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, 2005 (ISBN 0691123357) ;

-

- traduction française Robert J. Shiller, Exubérance Irrationnelle, Valor, Paris (ISBN 978-2909356211) ;

- (en) Doug French, « The Dutch monetary environment during tulipomania (Environnement monétaire néerlandais pendant la crise de la tulipe) », 2006. Consulté le 24 juin 2008 ;

- édition originale : Charles Mackay, « Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds », 1841, Richard Bentley ;

-

- (en) Charles Mackay, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Wilder Publications, 2008 (ISBN 978-1604594416) ;

- (en) Charles P. Kindleberger et Robert Aliber, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises (5th ed.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005 (ISBN 978-0-471-46714-4)

- La 4e édition de cet ouvrage est disponible en français : Charles P. Kindleberger, Histoire des crises financières (4e édition), Valor, Paris, 2005 (ISBN 978-2909356228)

- (en) Peter M. Garber, « Tulipmania », dans Journal of Political Economy, vol. 97, no 3, 1989, p. 535-560 [1942889 (abonnés seulement) texte intégral (page consultée le 15 août 2008)] ;

- (en) Peter M. Garber, Famous First Bubbles (Célèbres bulles spéculatives de l’histoire), MIT Press, Cambridge, 2000, 35–54 p. ;

- (en) Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, University of Chicago Press, Chicago, 2007 (ISBN 978-0-226-30125-9) ;

- (en) Mike Dash, Tulipomania: The Story of the World’s Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions It Aroused (La Tulipomanie, histoire de la fleur la plus convoitée et des passions extraordinaires qu’elle a suscitées), Gollancz, Londres, 1999 (ISBN 0-575-06723-3) ;

- (en) Earl Thompson, « The tulipmania: Fact or artifact? (La tulipomanie, vérité ou fabrication ?) », dans Public Choice, vol. 130, no 1–2, 2007, p. 99–114 [[pdf] texte intégral lien DOI (pages consultées le 15 août 2008)] ;

- Alain Tapié, Le sens caché des fleurs dans la peinture au XVIIe siècle, in Symbolique et botanique, Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen, 1987.

Catalogue de l’exposition.

- Alain Tapié, Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle : méditation sur la richesse, le dénuement et la rédemption, Musée des Beaux-Arts de Caen ; musée du Petit-Palais à Paris, Caen - Paris, 1990 (réimpr. 1991).

Catalogue de l’exposition.

- Anna Pavord (2001). La Tulipe, Actes Sud (Arles) : 439 p. (ISBN 978-2-7427-2913-5)

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tulip mania ».

- ↑ Shiller, 2005, p.85. Aux pages 247-248, l’auteur étudie plus en détail la question du statut de cette crise comme premier exemple de bulle spéculative de l’histoire.

- ↑ Que l’on pourrait traduire par Les Illusions extraordinaires de l’opinion et la folie collective.

- ↑ a , b , c , d , e , f , g et h The Tulipomania, chapitre 3, Mackay, 1841

- ↑ a et b Thompson, 2007, p.100

- ↑ a et b Simon Kuper, Petal Power (critique de Goldgar parue dans le Financial Times, 12 mai 2007. Consulté le 1er juillet 2008.

- ↑ Pamphlet sur la tulipomanie néerlandaise bibliothèque digitale Wageningen 14 juillet 2006. Consulté le 13 août 2008.

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i et j Hans-Jorg-Rheinberger, « Vision, A Thousand Flowers », 1998, Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte. Consulté le 12 novembre 2008

- ↑ Dash, 1999, p.59–60

- ↑ a et b Charles de L’Écluse, Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam provincias observatarum historia (Histoire de quelques espèces de plantes rares observées en Pannonie, en Autriche et dans les provinces voisines), imprimé chez Christophe Plantin en 1583

- ↑ Busbecquius, A.G., 1589: Legationis Turcicae epistolae quator. Vier brieven over het gezantschap naar. Turkije, (édité par Z. von Martels), Hilversum 1994. Four epistles of A.G. Busbecquius, concerning his embassy into Turkey (Londres, 1676 ; édition néerlandaise 1662, exemplaire disponible à la bibliothèque UR de Wageningen)

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h et i Liesbeth Missel, curateur de la bibliothèque Wageningen UR, « Sources on the Dutch tulip history », pages consultées le 6 novembre 2008

- ↑ Goldgar, 2007, p.32

- ↑ Dash, 1999, p.66

- ↑ S. Philipps, « Phytovirus en ligne : description et catalogue de la base de données VIDE », 20 août 1996. Consulté le 15 août 2008

- ↑ Garber, 1989, p.542

- ↑ Dash, 1999, p.106–07

- ↑ Garber, 2000, p.41

- ↑ Madrid, musée du Prado

- ↑ Vancouver art gallery, « Roland Savery (Untitled) Flowers in a Vase (Vase de fleurs), 1615 »

- ↑ Voir notamment la page Les Tulipes dans l’art sur Wikipedia Commons

- ↑ (en) John Parkinson, Paradisi in Sole Paradisus Terrestris : Or A Garden of All Sorts of Pleasant Flowers which our English Ayre will Permitt to be Noursed Vp. With a Kitchen Garden of All Manner of Herbes, Rootes, & Fruites, for Meate or Sause Vsed with Vs, and an Orchard of All Sorte of Fruitbearing Trees and Shrubbes Fit for Our Land. Together with the Right Orderinge, Planting & Preserving of Them and Their Uses and Vertues Collected by Iohn Parkinson Apothecary of London, Humfrey Lownes et Robert Young à l’enseigne de l’étoile sur Bread-Street Hill, Londres, 1635

- ↑ Thompson, 2007, p.109–11

- ↑ a et b Garber, 1989, p.541–42

- ↑ Garber, 1989, p.537

- ↑ Garber, 2000, p.33–36

- ↑ Garber, 1989, p.543

- ↑ Par exemple : (nl) Eerste t’samen-spraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergang van flora, Cornelis Danckaertsz.

- ↑ Garber 2000, p. 49–59 et 138–144

- ↑ a , b , c et d Jacques Marseille, « Les grandes crises et ce qu’elles nous ont appris : L’affaire des tulipes hollandaises, première folie spéculative de l’histoire », dans Capital « Hors série », no 3, mai 2007, p. 71 (ISSN 1162-6704).

- ↑ Goldgar, 2007, p.322

- ↑ Garber, 1989, p.543–44

- ↑ Garber, 2000, p. 37–38, 44–47

- ↑ a et b Garber, 1990, p.37

- ↑ a et b Au chapitre III de son ouvrage (1841) Mackay affirme que cet ensemble de marchandises aurait bien été échangé contre un bulbe de tulipe (Mackay, 1841), information reprise par Simon Schama (L’Embarras de richesses) en 1987, mais Krelage (1942) et Garber (2000), p. 81–83 critiquent cette interprétation de la source primaire, un pamphlet anonyme ; ils pensent que l’auteur n’a dressé ce catalogue des prix et des biens qui y figurent que pour donner aux lecteurs une base de comparaison afin qu’ils se fassent une idée de la valeur du florin.

- ↑ Goldgar, 2007 p. 323

- ↑ (en) Tulip Bulb Mania sur Stock Market Crash!. Consulté le 10 mai 2008

- ↑ Earl A. Thompson et Jonathan Treussard, « The Tulipmania: Fact or Artifact?' », 31 décembre 2002. Consulté le 10 mai 2008

- ↑ Garber, 1989, p.535

- ↑ Kindleberger, 2005, p.115

- ↑ Garber, 2000, p.81

- ↑ Goldgar, 2007, p. 141

- ↑ Goldgar, 2007, p. 247–48

- ↑ Goldgar, 2007, p. 233

- ↑ Thompson, 2007, p.103

- ↑ Garber, 1989, p. 553–54

- ↑ Garber, 1989, p.555

- ↑ Garber, 1989, p.555–56

- ↑ Thompson, 2007, p. 100

- ↑ Thompson, 2007, p.103–04

- ↑ a , b , c et d Thompson, 2007, p.101

- ↑ a et b Thompson, 2007, p.111

- ↑ Thompson, 2007, p.109

- ↑ Kindleberger, Aliber, 2005, p. 115–16

- ↑ French, 2006, p.3

- ↑ French, 2006,p.11–12

- ↑ (en) Introduction by Andrew Tobias to Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (New York: Harmony Press, 1980) disponible en ligne Andrew Tobias, De l’argent et d’autres thèmes, page consultée le 12 août 2008

- ↑ Goldgar, 2007, p.18

- ↑ Goldgar, 2007, p. 276–77

- ↑ Goldgar, 2007, p.260–61

- ↑ Goldgar, 2007, p.307–09

- ↑ Goldgar, 2007, p.313

- ↑ Goldgar, 2007, p.314

- ↑ Galbraith, 1990, p.34

- ↑ Malkiel, 2007, p.35–38

- ↑ Jack Goody, La Culture des fleurs, Paris, Seuil, 1994, p. 215-6 (Édition originale, The Culture of Flowers, Cambridge, Cambridge University Press, 1993)

- ↑ Goldgar, 2007, p.314

- ↑ The Washington Post, « Bubble and Bust; As the subprime mortgage market tanks, policymakers must keep their nerve », 2007, page consultée le 17 juillet 2008

- ↑ Horton, Scott. La Bulle éclate, Harper's Magazine, 27 janvier 2008; page consultée le 17 juillet 2008

- ↑ Daniel Gross. Les Problèmes de la bulle des bulbes : cette bulle des tulipes hollandaises n’était peut-être pas aussi folle que cela, Slate, 16 juillet 2004 page consultée le 22 juillet 2008

- ↑ a et b Toni Beutler, Aldric Petit et Pierre Stadelmann, « Histoire économique des Pays-Bas : Les Provinces Unies », mai 2003, HEC Lausance. Consulté le 25 février 2009.

- ↑ Goldgar, 2007, p.322

- ↑ Voir dans la littérature Sébastien Brant et Thomas More, en peinture Jérôme Bosch et Pieter Bruegel l'Ancien, au théâtre les Soties

- ↑ a et b (en) Vanitas and Transience (Vanité et caducité), Rijksmuseum, Amsterdam. Consulté le 10 novembre 2008

- ↑ ec 1,2, ec 2,5, mais aussi des passages tels que « sorti nu du sein de sa mère, [l'homme] s’en va tel qu’il est venu [..] Quel profit lui revient-il d’avoir travaillé pour le vent ? » ec 5,15

- ↑ ps 103,15

- ↑ a , b , c et d (en) Introduction à l’exposition Flowers (Fleurs), 8 décembre 2005 – 27 février 2006, « Tulips, roses and hyacinths at the Rijksmuseum Schiphol Amsterdam », 2005, Rijksmuseum (Amsterdam). Consulté le 10 novembre 2008

- ↑ Le musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam possède même des carreaux de faïence représentant des variétés rares et chères de tulipes, probablement copiées à partir des herbiers peints des botanistes cartel du musée, « Tulip tiles, anonymous, Netherland c. 1640 (Carreaux avec tulipes, anonyme, Pays-Bas vers 1640) », page consultée le 10 novembre 2008

- ↑ a , b , c et d Voir le cartel du tableau sur le site du Metropolitan Museum of Art de New York : In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, « Jacques de Gheyn the Elder: Vanitas Still Life (1974.1) (Nature morte au crâne) », octobre 2006, page consultée le 10 novembre 2008

- ↑ Reproduction visible sur le site de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe en suivant ce lien

- ↑ Château Royal de Quierzy, « L’Art des jardins de l’antiquité à nos jours »

- ↑ Ecclésiaste I, vi, « Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord ; puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. » (trad. Louis Segond).

- ↑ Pour la symbolique du fou dans le carnaval, voir Jacques Heers, Fête des fous et carnaval, ISBN 2-01-278828-9

- ↑ Frans Hals Museum - Collections / Paintings / Highlights, page consultée le 6 novembre 2008

- ↑ The Metropolitan Museum of Art

- ↑ Spr 16,18

- ↑ Pour la tulipe flammée comme symbole du luxe à l’époque baroque voir Rijksmuseum, Amsterdam, « Still-life with flowers (Nature morte aux fleurs) »

- ↑ « Le fleuriste a un jardin dans un faubourg: il y court au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire: il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de joie; il la quitte pour l’Orientale, de là il va à la Veuve, il passe au Drap d’or, de celle-ci à l’Agathe, d’où il revient enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s’assit, où il oublie de dîner [..] »

- ↑ Maguire, HarperCollins, 1999

- ↑ Goldgar, 2007, p.329

- ↑ William Heinemann le 6 mai 1999 (ISBN 043400779X).

- ↑ Olivier Bleys, Semper Augustus, Gallimard, Paris

- ↑ Gilles Heuré, « Olivier Bleys. Semper Augustus ; Dites-le avec des florins », dans Telerama, no 3001, 21 juillet 2007

- Portail de la finance

- Portail de l’histoire de la zoologie et de la botanique

- Portail de l’économie

- Portail des Pays-Bas

- Portail de la peinture

Catégories : Bon article | Histoire économique | Crise financière | Bulle spéculative

Wikimedia Foundation. 2010.