- Stéréotype

-

- En imprimerie, un stéréotype est une forme en relief obtenue par moulage pour effectuer des impressions.

- En sciences humaines, un stéréotype est l'image préconçue d'un sujet dans un cadre de référence donné, telle qu'elle y est habituellement admise et véhiculée.

Sommaire

Stéréotype en imprimerie

En imprimerie, le stéréotype (étymologiquement, type en relief) est également appelé cliché. Il s’agit d’un terme spécifique à l'impression typographique, qui désigne la copie d'une forme imprimante en relief (composition de caractères typographiques[1], gravures —sur bois à l'origine—, ou une composition de texte et de gravure : l'ensemble est recouvert de plâtre fin, lequel sert ensuite de moule pour l'alliage traditionnel plomb-antimoine qui reproduit donc la forme imprimante originelle. On peut ainsi multiplier les formes imprimantes pour imprimer rapidement de grands tirages de journaux. Par un procédé identique, des moulages sur des feuilles souples, les flans, permettaient d'obtenir des clichés cintrés adaptables aux cylindres d'impression des rotatives typographiques, qui imprimaient la majorité des journaux jusqu'à l'apparition de l'impression offset.

La qualité relativement faible (souvent due à leur usage intensif) des clichés ou stéréotypes a conduit à utiliser ces termes dans le sens figuré qui est le plus connu aujourd'hui : c’est le journaliste Walter Lippman qui a employé pour la première fois le mot dans son ouvrage Public Opinion, en 1922[2].

Stéréotype d'un sujet

Sociologie

En sociologie le stéréotype prend la forme d'une opinion généralisée et concerne, le plus souvent, un type d'individus, un groupe ou une classe sociale.

- Exemples (politiques) :

- Le stéréotype du communiste de l'intersyndicale,

- Le stéréotype du fonctionnaire français.

- Le stéréotype de l'ultralibéral exploiteur,

L'usage du stéréotype revient à économiser la réflexion, car il est basé sur des a priori et des poncifs. Ainsi, l'image que le stéréotype donne du sujet tient réellement de la réputation de ce dernier et non pas de faits avérés et/ou prouvés. Le stéréotype relève donc souvent d’une prise de position simpliste et très conventionnelle, pour ne pas dire banale, qui repose sur des « on dit » et non sur des fondements réfléchis et argumentés. Ceux qui véhiculent les stéréotypes partent souvent du principe qu'« il n'y a pas de fumée sans feu », autrement dit qu'un stéréotype correspond nécessairement (en tout ou en partie) à la réalité (par exemple, en constatant que les fonctionnaires sont souvent accusés d'être paresseux, ils en viendront à la conclusion que ces derniers méritent une telle réputation). Ce mode de raisonnement permet à la fois de faire l'économie d'un discours argumenté et de critiquer ce que l'on ne connaît pas.

Le stéréotype joue pour certains, un rôle d'accréditation en leur permettant de s’octroyer, d'après leur statut social, des qualités qu'ils ne peuvent justifier aisément. Par là-même, le stéréotype permet de se mettre en valeur par rapport à un groupe dont le stéréotype se voit attribuer des défauts complémentaires aux qualités revendiquées par les premiers.

Les stéréotypes les plus « puissants » sont ceux répandus par les médias sur les masses, très souvent ils concernent des individus d’autres classes sociales, origines ou peuples que celle dont se revendique le média concerné. Ces concepts rudimentaires, sommeillant, enfouis dans beaucoup d’esprits peuvent soudainement resurgir dans un contexte de tension et catalyser l’agitation collective en l’amplifiant. L'ensemble structuré mais inconscient de stéréotypes généralement répandus est appelé doxa.

L’éducation est l'un des principaux moyens permettant d’éliminer les stéréotypes, notamment par le développement de l’esprit critique et de la morale. Mais l'éducation peut aussi avoir pour effet de répandre des stéréotypes (par exemple, des parents racistes auront tendance à inculquer à leurs enfants des stéréotypes racistes).

Psychologie

Les stéréotypes en psychologie sociale.

Définition et caractéristiques

- croyance qu’une personne entretient au sujet des caractéristiques des membres d’un exogroupe.

- généralisation touchant un groupe de personnes et les différenciant des autres. Les stéréotypes peuvent être généralisés à l’excès, être inexacts et résister à l’information nouvelle.

Selon Leyens (1983), les stéréotypes se définissent comme de « théories implicites de personnalité que partage l’ensemble des membres d’un groupe à propos de l’ensemble des membres d’un autre groupe et du sien ». Le contenu des stéréotypes est composé des croyances concernant les caractéristiques des membres d’un exogroupe, croyances qui sont généralisées à tous les membres de ce groupe. Les stéréotypes qui ne sont pas nécessairement négatifs, ont pour fonction de rendre l’environnement complexe dans lequel on vit plus compréhensible et prévisible (Hamilton & Trolier, 1986). Les autostéréotypes sont les croyances que nous entretenons envers les individus membres de notre propre groupe d’appartenance. Grâce à leurs aspects cognitifs, les stéréotypes s’avèrent très utiles puisqu’ils aident à mettre de l’ordre et de la cohérence dans notre univers social, qui autrement serait passablement chaotique. Les stéréotypes peuvent contenir des croyances à la fois positives et négatives au sujet de caractéristiques de divers groupes sociaux. Les stéréotypes deviennent problématiques lorsqu’ils sont inexacts et qu’ils résistent au changement même quand des informations les contredisent. De plus, l’usage des stéréotypes mène souvent à des jugements erronés, car trop réducteurs.

Formation et effets des stéréotypes

Lors du processus de catégorisation, les individus sélectionnent, filtrent l’immense quantité d’information qui leur provient de l’environnement et simplifient le traitement de celle-ci en ignorant certaines dissemblances et en exagérant les ressemblances entre les stimuli (Fiske & Taylor, 1991). Quand le processus de catégorisation s’applique aux humains, il s’agit alors de catégorisation sociale (Tajfel, 1981) et ce processus influe systématiquement sur les impressions qui naissent en nous. Il s’avère que les aspects cognitifs de stéréotypes découlent directement du processus fondamental de catégorisation sociale.

Une des conséquences de la catégorisation sociale est que nous accentuons les différences entre les personnes appartenant à des groupes distincts et que nous minimisons les différences entre les membres d'un même groupe (Doise, Deschamps & Meyer, 1978). De façon générale, nous avons plus tendance à minimiser les différences individuelles entre les membres de l’exogroupe qu’entre les membres de notre propre groupe. Ce phénomène de l’homogénéisation de groupe, appliqué à l’exogroupe nous amène à percevoir qu’« eux » sont tous pareils, alors que « nous » sommes très différents les uns des autres. Cette homogénéisation de l’exogroupe qui est la base des stéréotypes nous permet de faire l’économie de jugements complexes sur chacun des innombrables individus que nous côtoyons quotidiennement.

Autre phénomène intéressant en relation avec les stéréotypes est que si un stéréotype s’avère infirmé par des expériences de vie personnelle, les gens peuvent tout de même conserver ce stéréotype et classer l’événement se situant en contradiction dans une nouvelle catégorie ou un nouveau sous-groupe. Par exemple, l’idée que toutes les femmes aiment se laisser offrir à manger au restaurant peut être contredite si à une ou plusieurs reprises, une femme insiste pour payer elle-même. Afin de garder le stéréotype selon lequel « les femmes aiment se faire inviter au resto », on va classer les femmes qui insistent pour payer dans une sous-catégorie de « femme féministe ». Les stéréotypes ont bel et bien la vie dure.

Attention : La catégorisation n’est pas en tant que telle un préjugé. Mais la catégorisation sert de fondement au préjugé.

La prophétie qui s’autoréalise

Connue sous le nom d'effet Pygmalion, la prophétie auto-réalisante insiste sur le fait selon lequel l'objet des stéréotypes va développer les compétences ou les caractéristiques se rapportant au stéréotype. Plusieurs explications ont été avancées, la plus vraisemblable étant la nature de l'interaction produite : dès lors que le stéréotype est intégré, la personne qui le possède va agir conformément à ce stéréotype, ce qui peut entraîner l'adaptation à ce stéréotype par la personne ou le groupe visé. Par exemple, le stéréotype d'agression entraîne un comportement de méfiance ou de peur qui peut accentuer en retour la possibilité d'agression. Un stéréotype favorable a le même effet : ainsi, Rosenthal et Jacobson montraient en 1968, que des professeurs préjugeant du bon potentiel de certains élèves, amenaient, par leur comportement plus attentionné, ces élèves à accroître leur compétences scolaires. Des expériences similaires montrent des résultats semblables, avec un groupe d'étudiants chez lesquels on crée de tels stéréotypes positifs à propos de rats : les rats aléatoirement désignés comme performants le deviennent effectivement, de par le comportement plus attentionné des étudiants.

Pour analyser les fonctions spécifiques des préjugés et stéréotypes dans les communications entre groupes, on peut distinguer trois types de représentations : les représentations induites, les représentations justificatrices et les représentations anticipatrices (Doise, 1979). Les représentations induites sont le reflet de relations passées ou présentes entre les groupes. Les représentations justificatrices interviennent a posteriori afin de justifier le pouvoir exercé par un groupe sur un autre, par le biais d'images dévalorisantes du groupe soumis. Les représentations anticipatrices, interviennent a priori, afin de préparer les actions qu'un groupe souhaitent exercer sur un autre.

Quelques stéréotypes

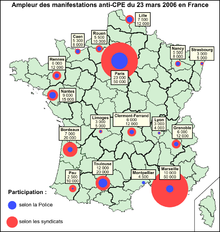

Cette carte des manifestations anti-CPE illustre le stéréotype « être marseillais », qui correspond à une tendance à largement exagérer les choses.

Cette carte des manifestations anti-CPE illustre le stéréotype « être marseillais », qui correspond à une tendance à largement exagérer les choses.

Voici présentés quelques stéréotypes très courants :

- Stéréotypes sexuels : Axés sur l’activité sexuelle, les organes sexuels, les pratiques sexuelles et leurs corollaires supposés. Exemples : Les noirs ont un sexe plus gros et grand que la moyenne, les hommes asiatiques ont un sexe plus petit que la moyenne ou les chauves sont plus actifs au lit , les hommes homosexuels sont efféminés, etc.

- Stéréotypes sexistes : Axés sur l’appartenance au genre féminin et masculin. Exemples: Les femmes ne savent pas conduire et sont dangereuses en voiture ou les hommes sont des machos, ont le monopole de la violence conjugale etc.

- Stéréotypes physiques : Axés sur l'apparence physique. Exemples : Les blondes sont stupides, les brunes ont sale caractère, les rousses (et les roux) sentent mauvais, les gros sont joviaux, etc.

- Stéréotypes nationaux et raciaux : Axés sur le pays (voire la région) d'origine ou le groupe ethnique. Exemples : Les Noirs africains sont des sauvages, les Français ne se lavent pas, les Arabes sont des voleurs, les Juifs sont radins, les Antillais et les Corses sont des fainéants, les Bretons perdent facilement leur contrôle, les Portugais font le ménage, les Russes sont portés sur la bouteille (clip vidéo de SOS-racisme et du PSG), les Allemands sont stupides et disciplinés, les Américains sont stupides et gros, les femmes occidentales sont dépravées, les filles de l'Est sont des prostituées, les Grecs sont homosexuels, etc.

- Stéréotypes professionnels : Axés sur le métier ou l’activité professionnelle. Exemple : Les garagistes sont des voleurs ou les policiers sont des pourris ou racistes, les militaires sont cons, les prêtres sont frustrés sexuellement, les coiffeurs et les danseurs sont homosexuels, les artistes et les fonctionnaires sont des fainéants, etc.

Les stéréotypes dépendent aussi de ceux qui les tiennent. Par exemple, les Français se considèrent fainéants (35 heures / les deux mois de vacances en été plus les 4 fois deux semaines en cours d'année / les grèves...) mais paradoxalement sérieux, créatifs et productifs (plus forte productivité horaire mondiale), bons cuisiniers (il nous suffit de regarder les cartes de restaurants étrangers ou d'aller dans un supermarché à l'étranger pour se rendre compte que beaucoup de plats/produits sont annoncés en français : crème fraîche, café au lait, (poisson) « à la bordelaise », mousse au chocolat...), bons amants (thème toujours renouvelé dans les chansons, le cinéma : Paris, ville des grandes histoires d'amour) ; mais à l'étranger, ils sont souvent considérés comme chauvins et patriotes (nous avons la plus belle avenue du monde, les meilleurs croissants...). Aux États-Unis, il est lâche, cuistre, et se lave peu.

Stéréotype et cadre de référence

Le stéréotype d’un sujet, reposant sur la réputation qu’il véhicule, est indissociable du point de vue qu’adopte un groupe donné sur ce sujet. Ainsi, selon le groupe considéré, le stéréotype d’un même sujet varie, parfois d’un extrême à l’autre.

Par exemple, s’il est considéré par un groupe de féministes, le stéréotype du macho sera bien différent que celui considéré par un groupe de motards Hells Angels et vice versa. Le stéréotype dépend donc toujours d’un cadre de référence commun, partagé et adopté sous vérification, par un groupe d’individus. Dans un groupe où les individus partagent un cadre de référence identique ou proche, la communication est simplifiée et aisée, le risque de mésentente ou d’interprétation erronée est faible puisque tous adoptent un point de vue similaire. La propagation d’images stéréotypées est donc très rapide au sein d'un groupe, ce qui fait que les stéréotypes s’y imprègnent en profondeur. Cette notion de fédération autour d'une idée a de tout temps été utilisée par les acteurs politiques, sur un espace territorial défini. Ainsi, concernant l'Europe actuelle, un député pourra promouvoir une chose dans son pays et une autre presque incompatible dans le cadre de l'Union[3].

Une fois digérés, les stéréotypes deviennent partie intégrante du cadre de référence concerné, suivi naturellement par la transmission quasiment inéluctable par l’éducation et par voie de conséquence, par un ancrage durable des stéréotypes au cadre de référence.

Notes et références

- Dictionnaire de l’Académie française, édition de germinal an X (1802) : Mot nouveau qui se dit des livres stéréotypés, ou imprimés avec des formes ou planches solides.

- Claudie Bert, Les Stéréotypes, in Sciences humaines, no 139, juin 2003

- La fédération pangermanique de Bismarck s'est faite dans le cadre de la fabrication d'une hostilité commune envers une nation à l'Ouest et une autre à l'Est, pour supprimer les problèmes historiques entre des groupes différents (religion etc..) du Nord et du Sud de l'actuelle Allemagne.

Voir aussi

- Conformisme | Anticonformisme

- Image d'Épinal

- Idée reçue | Cliché | Lieu commun | Personnage type

- Généralisation

- Prototype | Modèle

- Attribution Causale | Représentation | Heuristique

- cadrage (décision), ancrage mental

Liens externes

Dossier Préjugés et stéréotypes Psychoweb.fr (fr) L'effet Pygmalion : Je pense donc tu es. (fr)

Wikimedia Foundation. 2010.