- Québec Catholique

-

Histoire du Québec

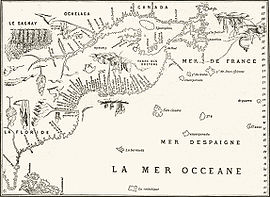

La côte est du Canada au XVIe siècle.

La côte est du Canada au XVIe siècle.

Cet article présente un résumé de l’histoire du Québec. Il contient aussi des liens vers d’autres articles qui fournissent des détails supplémentaires sur des personnages et des événements importants de l’histoire du Québec.

Avant la colonisation française de l’Amérique (de la préhistoire à 1508)

Article détaillé : Préhistoire et protohistoire du Québec.Selon la théorie de peuplement dominante, les premiers habitants sont arrivés en Amérique à partir de l’Asie il y a environ 30 000 ans en franchissant un isthme, c’est-à-dire une étroite bande de terre, qui reliait alors le Nord-Est de l’Asie au Nord-Ouest de l’Amérique, à l’endroit où se trouve aujourd’hui le détroit de Béring. Cet isthme était alors à sec à la suite de la baisse du niveau des océans causée par l’accumulation d’eau dans les immenses glaciers qui couvraient alors une grande partie de la planète.

Des sites archéologiques au Sud du Québec démontrent que des groupes de chasseurs paléoindiens pénètrent dans la vallée du Saint-Laurent au moment où la mer de Champlain se retire, il y a environ 10 000 ans. Ils circulent sur le territoire avec une grande mobilité dans un environnement fort différent de celui d’aujourd’hui. La proximité des glaciers apporte un climat rigoureux. Le paysage végétal ressemble beaucoup à celui qu’on trouve en milieu nordique. Il semble qu’ils se déplacent à l’aide d’embarcations et utilisent des tentes en peau. Leurs proies préférées sont les grands cervidés, principalement les caribous, bien que les autres mammifères, de même que le poisson, complètent leur alimentation.

Quelques millénaires plus tard, les Amérindiens de l’Archaïque étendent peu à peu leurs activités à toutes les ressources animales et végétales disponibles et vivent un nomadisme saisonnier adapté à la chasse, la pêche et la cueillette.

Les outils se diversifient : les Amérindiens polissent leurs outils en pierre et martèlent le cuivre natif provenant de la région du lac Supérieur. La présence de minéraux provenant du Labrador (Ramah), de Pennsylvanie et de cuivre sur des sites du Québec démontre l’étendue des échanges et des communications, qui ne cessera de s’accroître jusqu’à l’arrivée des Européens.

À partir de -3 000 ans, la poterie est adoptée dans la plaine laurentienne. La cueillette prend une place plus importante dans leurs activités, la chasse et la pêche n’étant cependant pas délaissées pour autant.

C’est le début de l’expérimentation de la fabrication de la poterie, principalement dans la partie sud du Québec.

C’est à cette époque que certaines populations amérindiennes provenant des Grands Lacs étendent leur réseau d’échanges à la région laurentienne.

Il y a environ mille ans, les premiers Inuits sont arrivés sur le territoire du Québec et ont remplacé les Tunits, peuple aujourd’hui disparu. L’immigration s’est faite peu à peu, par de petits groupes comportant moins de 30 personnes.

L’agriculture apparaît en Amérique du Nord de façon expérimentale vers le VIIIe siècle mais ce n’est qu’au XIVe siècle qu’elle est pleinement maîtrisée dans la vallée du Saint-Laurent. Les Iroquoiens du Saint-Laurent y cultivaient entre autres le maïs, la courge, le tournesol, et le haricot.

Des Vikings se sont installés en Amérique vers l’an 1000 et on retrouve des traces de leur présence jusqu’en 1340, principalement à Terre-Neuve

Au début du XVIe siècle, alors que les Français entreprennent l’exploration de l’Amérique, il y a environ 30 000 Amérindiens sur le territoire de ce qui deviendra la province de Québec.

La Nouvelle-France (1508-1763)

Article détaillé : Histoire de la Nouvelle-France.Les explorations françaises sans colonisations réussies (1508-1607)

Les expéditions de pêche

L’histoire documentée de l’exploration française commence en 1508. En effet, en 1508, soit seulement 16 ans après le premier voyage de Christophe Colomb, Thomas Aubert qui participe vraisemblablement à une expédition de pêche dans la région de Terre-Neuve, ramène quelques amérindiens en France. Cet événement confirme que dès le début du XVIe siècle, des navigateurs français s’aventuraient dans le golfe du fleuve Saint-Laurent.

La présence de pêcheurs basques sera aussi attestée dans le compte-rendu des voyages de Jacques Cartier.

Le voyage de Verrazzano (1524)

Article détaillé : Giovanni da Verrazano.Ce n’est cependant qu’en 1524 qu’un voyage officiel, commandité par des marchands et par le roi de France, est organisé.

Cherchant un passage plus court vers l'Asie, Verrazano longe minutieusement la côte atlantique de l'Amérique du Nord de la Floride jusqu’à Terre-Neuve cherchant le passage tant convoité vers la Chine. Il rentra évidemment bredouille, mais son voyage a servi à préparer les voyages de Jacques Cartier, dix ans plus tard.

Les voyages de Jacques Cartier (1534-1542)

Article détaillé : Jacques Cartier.Le roi de France, François Ier, veut se joindre aux nations qui ont commencé depuis peu à explorer l’Atlantique pour y trouver un chemin vers la Chine et les Indes. Il finance donc les voyages de Jacques Cartier et le charge de trouver « certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit de trouver de grandes quantités d'or, d'épices ainsi que de soies ». On dit que Jacques Cartier est le découvreur du Canada parce qu’il est le premier à explorer le territoire en vue de son exploitation systématique.

Lors de son premier voyage en 1534, Jacques Cartier explore le golfe du fleuve Saint-Laurent mais croit que le détroit qui sépare l'île d'Anticosti de la péninsule de Gaspé est une baie. Il rate donc la découverte du fleuve Saint-Laurent. Le 23 juillet, il plante une croix de neuf mètres de hauteur et revendique la baie de Gaspé au nom de la France.

Visite de Hochelaga et du Mont Royal

Lors de son second voyage en 1535, après s'être arrêté le 7 septembre à Québec, Cartier remonte le Saint-Laurent jusqu’à Hochelaga, maintenant la ville de Montréal. Le 3 octobre 1535, il est accueilli à Hochelaga qu'il visite, puis il monte sur la montagne située à proximité, qu'il nomme Mont Royal.

Vingt et un ans plus tard, en 1556, la République de Venise, qui tout comme la France s'intéressait aux Indes, reproduit dans le 3e tome Delle Navigationi et Viaggi une illustration de la visite de Jacques Cartier à Hochelaga sur le plan La Terra De Hochelaga Nella Nova Francia. Chose surprenante, une analyse de cette illustration révèle que les trois collines du Mont Royal, montrées sur cette illustration, sont fidèlement reproduites. La visite de Hochelaga terminée, Cartier revient à Stadaconé qu'il atteint le 2 octobre où il passera l’hiver. Lors de son troisième voyage en 1541, Jacques Cartier, devenu subalterne de Roberval, fonde la colonie de Charlesbourg-Royal. L'année suivante Roberval arrive à Charlesbourg-Royal qu'il renomme France-Roy. Tous deux, ce séparément, reviennent à la bourgade Hochelaga alors détruite. Ils essaient de passer outre les saults[1] qui avaient à date bloqué l'avance dans l'intérieur des Indes occidentales.

Sans cesse attaquée par les Indiens de Stadaconé, la colonie connaît des moments précaires. Déçu de n’avoir trouvé ni passage vers l’Asie, ni richesses, ni terres hospitalières, François Ier ne veut plus investir de sommes importantes dans une aventure d’exploration et de colonisation incertaine. Il commande le retour en France de la colonie. Les pêcheurs français continuent à pêcher dans le golfe du Saint-Laurent et à faire le commerce des fourrures avec les Amérindiens mais il faudra attendre plus de 60 ans avant qu’une autre tentative de colonisation ne soit entreprise.

La colonisation

Suite aux résultats décevants des voyages de Cartier où l'on avait trouvé ni métaux précieux ni passage vers l'Asie, le gouvernement français se désintéresse du Canada. Mais certains Français (Basques et Bretons) continuent de venir dans la région de Terre-Neuve pour la pêche à la morue. Ils viennent également pour la chasse à la baleine et aux loups-marins pour l'huile qu'on en tire pour s'éclairer. Contrairement à ceux qui font de la morue verte, ceux qui font sécher la morue doivent passer un certain temps ici avant de retourner en Europe ce qui leur permet de procéder à des échanges avec les Autochtones qui convoitent les objets en métal des Européens. C'est ainsi que le commerce des fourrures commence. Peu à peu, ces échanges deviennent de plus en plus importants si bien que cela ranime l'intérêt pour ce coin de l'Amérique septentrionale. Ce sont les marchands qui en deviennent les principaux promoteurs et à la fin du XVIe siècle, on assiste aux premières tentatives d'établissements permanents en Acadie et dans la vallée du Saint-Laurent.

Contrairement à la pêche, le commerce des fourrures nécessite une présence continue sur le territoire pour nouer des relations profitables avec les Autochtones qui font l'essentiel du travail dans cette activité commerciale. Mais des établissements permanents coûtent cher. C'est ainsi que l’État français a pris assez tôt l'habitude d'accorder des privilèges à des sociétés commerciales pour qu'elles financent ces premières installations. Habituellement, le roi accorde le monopole du commerce à ceux qui s'engagent à défrayer les coûts relatifs à de tels établissements. Cependant, cela ne fait pas l'unanimité et certains préfèrent que ce commerce demeure libre.

En 1598, on installe un groupe de colons sur l'Île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse actuelle. C’est un échec lamentable. En 1600, Pierre de Chauvin fonde un poste de traite à Tadoussac, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. Le premier hiver décime la presque totalité de la petite population. C’est pour s'éloigner de ce lieu inhospitalier qu’en 1603, De Monts, qui obtient le monopole du commerce des fourrures, tente d'établir une colonie d'abord à l'embouchure de la rivière Sainte-Croix, puis à Port-Royal, sans succès.

Pendant cette période, Samuel de Champlain qui est à l'emploi de De Monts, en profite pour faire plusieurs explorations. Il explore la côte atlantique entre l'Acadie et le Cap Cod puis il remonte le Saint-Laurent jusqu'à l'emplacement actuel de Montréal. En remontant le fleuve, il a remarqué un endroit que les Iroquoïens du temps de Jacques Cartier nommaient Stadaconé et que les Montagnais de son temps appelaient «Kébec». Le grand explorateur avait pris bonne note des avantages de ce lieu.

La fondation de la ville de Québec (1608)

Champlain, fondateur de la Nouvelle-France, tel qu’on le représente traditionnellement. Cependant, il n’existe pas de vrai portrait de Champlain, cette image serait celle d'un contrôleur des finances peu scrupuleux, Particelli d’Émery.

Champlain, fondateur de la Nouvelle-France, tel qu’on le représente traditionnellement. Cependant, il n’existe pas de vrai portrait de Champlain, cette image serait celle d'un contrôleur des finances peu scrupuleux, Particelli d’Émery.

La colonisation de la Nouvelle-France commence donc véritablement par la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain en 1608. Champlain, qui fut d’abord impliqué dans des activités de pêche dans le golfe du fleuve Saint-Laurent, comprend vite l’intérêt du commerce des fourrures. Pour faciliter ce commerce, il rencontre un groupe important de Montagnais au poste de traite saisonnier de Tadoussac en 1603 où il scelle ni plus ni moins une alliance avec ce groupe Algonkien. Il réalise l’importance de disposer d’un établissement permanent. La ville de Québec devient donc le premier véritable établissement français permanent en Amérique. Ce site qu’il avait remarqué en 1603 comporte selon lui de nombreux avantages. D’abord, il y a abondance de fourrures. Ensuite, cela semble un endroit facile à défendre à cause de la hauteur du Cap Diamant. De plus, le fleuve étant étroit, on peut en contrôler l’accès plus facilement. Enfin, il y a beaucoup de terres fertiles. La colonisation commence donc mais elle progresse à pas de tortue. Il y érige donc l’Abitation.

La colonisation progresse lentement parce que le système mis en place n’est pas adéquat. Le gouvernement français ne veut pas vraiment investir. Il confie donc le développement de sa colonie à une compagnie de commerce en lui octroyant l’exclusivité de la traite des fourrures. En retour, cette compagnie doit peupler le territoire. Pour une compagnie, il n’est pas très tentant d’utiliser une bonne partie de ses profits pour créer une colonie pour le roi. Pour cette raison, les compagnies qui se sont succédé ont toujours négligé leurs obligations et la Nouvelle-France ne se développait pas. Champlain met beaucoup d’énergie pour faire connaître tout le potentiel du nouveau territoire. En 1618, il soumet un mémoire aux autorités françaises dans lequel il fait l’inventaire de toutes les ressources de la colonie. Ses efforts finissent par porter fruit et le Cardinal de Richelieu s’intéresse à la Nouvelle-France. Une nouvelle compagnie voit le jour. C’est la Compagnie des Cent-Associés, la plus sérieuse tentative de développement à prendre place dans cette Nouvelle-France de 1627.

Régime des compagnies à charte (1627-1662)

En 1627, le cardinal de Richelieu confie à la Compagnie des Cent-Associés un monopole sur la traite des fourrures en échange d’un engagement à coloniser la Nouvelle-France. La tentative est importante. Chaque actionnaire investit 1 000 livres ce qui fait un capital de départ intéressant de 300 000 livres. La compagnie obtient le monopole pour 15 ans et pendant ces années, elle doit amener 4 000 personnes dans la colonie. Le roi de France tente donc encore de coloniser la Nouvelle-France sans y investir d’argent. La nouvelle compagnie semble bien intentionnée. En effet, dès 1629, elle amène 400 personnes mais malheureusement la flotte tombe au mains des Anglais dans le golfe Saint-Laurent. La compagnie ne se releva pas vraiment de ce revers financier. De plus, la traite est rendue difficile à cause de l’hostilité croissante des Iroquois. Pratiquement ruinée, la Compagnie des Cent-Associés cède son monopole à la Compagnie des Habitants en 1645.

Durant le régime des compagnies à charte, les villes de Trois-Rivières et de Montréal sont fondées en 1634 et en 1642 respectivement. Cependant la colonie reste très peu peuplée et, en 1662, 54 ans après la fondation de la ville de Québec, la colonie ne compte que 3 000 personnes. Les causes de la lenteur de la colonisation sont :

- l’absence d’une force de répulsion en France qui encouragerait certains Français à émigrer ;

- la faible force d’attraction de la colonie à cause du climat rigoureux du Québec ;

- l’hostilité iroquoise. (Cinq-Nations) ;

- une économie basée sur une seule ressource qui ne demande pas beaucoup de main-d’œuvre.

- l'impossibilité pour des milliers d'huguenots de s'établir sur les terres françaises d'Amérique, surtout après la révocation de l'édit de Nantes, alors que ceux qui ont traversé l'Atlantique se sont plutôt installés en Nouvelle-Angleterre, par le biais des Pays-Bas ou de la Grande-Bretagne.

Le Gouvernement royal (1663-1760)

En 1663, le roi de France, Louis XIV, constatant l’échec du système des compagnies, prend en main le développement de la Nouvelle-France en faisant une colonie royale. Le roi Soleil (surnom donné au roi de France, Louis XIV) de concert avec son ministre la Marine Jean-Baptiste Colbert met en place de nouvelles structures administratives. On conserve le poste de gouverneur tout en précisant son rôle. On introduit une nouvelle fonction, celle de l’intendant, le roi envoya donc Jean Talon à Québec, Talon arrive avec un mandat. Eh oui... il arrive et quand Jean Talon met les pieds en Nouvelle-France, ça laisse des traces. À deux pas de la ruine, la colonie avait besoin d'un homme d'expérience et d'un serviteur digne de confiance car l'intendant doit représenter - selon l'expression même du roi Louis XIV : "l'oeil et la main du Roi", et enfin, on met sur pied le Conseil souverain aussi appelé le Conseil supérieur. Par ces décisions, le monarque français veut relancer la colonisation de son territoire d’outre-mer.

Même si en dépit de toutes ces mesures, la colonisation progresse, somme toute, assez peu, le visage de la Nouvelle-France est complètement modifié pendant toutes ces années. En effet, grâce aux politiques du premier intendant Jean Talon, la population commence à augmenter de façon appréciable. Évidemment, cela n’a rien à voir avec l’accroissement démographique extraordinaire des colonies anglaises du sud qui menacent de plus en plus l'existence de la colonie française. Au recensement de 1666, on dénombre 3 215 personnes. En 1760, on retrouve environ 70 000 personnes en Nouvelle-France. Pendant toutes ces années, la colonie reçoit un peu moins de 10 000 immigrants ce qui veut dire que l’essentiel de l'accroissement démographique est dû à la natalité.

Le commerce des fourrures demeure toujours le moteur de l'activité économique même si les intendants s'évertuent à tenter de diversifier l’économie. Cette activité amène les Canadiens et les Français à explorer le centre de l’Amérique du Nord jusqu’au golfe du Mexique et à y construire des postes de commerce des fourrures et des places fortifiées pour défendre les postes de commerce des fourrures. À la suite de ces explorations, le territoire de la Nouvelle-France atteint son expansion maximale. Il est de dimension continentale. Il est beaucoup plus vaste que le territoire des colonies britanniques qui sont situées le long de la côte Est de l'Amérique du Nord. Cependant, comme le territoire français est peu peuplé, il est donc très vulnérable.

Pendant toutes ces années également, il y eut quatre conflits entre les colonies anglaises et la colonie française. Ce fut d'abord la guerre de la ligue d'Augsbourg en Europe ou Première Guerre intercoloniale en Amérique (1689-1697). Ensuite, ce fut la guerre de Succession d'Espagne, la Deuxième Guerre intercoloniale (1702-1713). Suite à cette guerre désastreuse pour la Nouvelle-France, la France entreprit la construction de la forteresse de Louisbourg sur l'Île Royale. Puis il y eut la Guerre de Succession d'Autriche, la Troisième Guerre intercoloniale (1744-1748). Enfin, ce fut la guerre de Sept Ans (1756-1763), mieux connue ici comme étant la guerre de la Conquête (1754-1760), qui consacre la défaite définitive de la Nouvelle-France.

Le passage à l’empire britannique (1763)

De nombreux affrontements ont eu lieu entre la Nouvelle-France et les colonies britanniques tout au long de la période de colonisation. À la suite de certains de ces affrontements, la Nouvelle-France doit céder aux colonies britanniques ou aux colonies espagnoles du Mexique certains de ses territoires.

L’affrontement final se produit au milieu de XVIIIe siècle alors que les colonies britanniques veulent s’étendre sur l’espace occupé par les colonies françaises et désirent se débarrasser de leur seul concurrent dans le Nord de l’Amérique. À ce moment, la Nouvelle-France compte 60 000 habitants alors que les colonies britanniques en comptent 2 000 000. Les forces en présence sont donc très inégales ! De plus, la Grande-Bretagne jouit d’une suprématie navale incontestée, ce qui lui permet de supporter efficacement ses colonies au besoin. Après de courts affrontements, les coloniaux britanniques s’emparent de Québec en 1759 et de Montréal en 1760. La colonie française est vaincue.

La défaite était inévitable étant donné la disparité des forces en présence. Le succès du peuplement des colonies britanniques s’explique par deux conditions qui ont cruellement fait défaut à la colonie française :

- l’existence d’une force de répulsion dans la métropole : les persécutions religieuses en Grande-Bretagne encouragent certains citoyens britanniques à chercher une vie meilleure en Amérique ;

- l’attrait de terres cultivables combinées à une température clémente dans les colonies britanniques.

La défaite française est officialisée par le traité de Paris en 1763. À ce moment, la France doit choisir entre sa colonie de Nouvelle-France ou ses colonies des Antilles. La France opte pour les Antilles à cause de la présence de ses ressources naturelles facilement exploitables et aussi parce qu’elle sait qu’elle est incapable de défendre sa petite colonie de Nouvelle-France face aux prospères colonies britanniques.

Le Régime britannique (1763-1867)

Le contexte politique

La Proclamation royale (1763)

Après la conquête, l’autorité britannique veut prendre le contrôle total de la colonie et assimiler les colons franco-catholiques. La Proclamation royale de 1763, qui forme la colonie britannique de la Province of Quebec, met en place les conditions législatives et réglementaires pour atteindre ces objectifs.

Cette loi anglaise vise à donner un visage anglais à la Province de Québec. Ainsi on décide d'imposer les lois anglaises aussi bien au civil qu'au criminel. Le gouverneur Murray doit aussi exiger le serment du test qui consiste à renier la religion catholique pour tous ceux qui veulent un poste dans l'administration. Cette mesure vise à écarter les anciens sujets français de tout poste officiel. Il doit de plus encourager l'immigration britannique et favoriser la création d'écoles protestantes.

Toutefois, dans les années suivantes, deux conditions viennent contrecarrer les plans des Britanniques :

- le peu d’attrait qu’exerce la colonie sur les colons britanniques potentiels, ceux-ci préférant s’installer dans les anciennes colonies britanniques où ils retrouvent leur langue et leur culture (et un climat plus clément !). Ainsi, dans les années qui suivent, la population de cette nouvelle colonie anglaise est formée d'au-delà de 95 % de Canadiens francophones.

- les turbulences dans les anciennes colonies britanniques causées par

- les nouvelles taxes imposées par la Grande-Bretagne pour payer les dépenses de la guerre de Sept Ans et

- surtout la façon autoritaire de gouverner de Londres ; les anciennes colonies britanniques ont pris l’habitude de gérer leur environnement politique par discussion et consultation, elles acceptent mal la façon unilatérale de gérer de Londres.

L’Acte de Québec (1774)

L’Acte de Québec d’avril 1774 survient quatre mois après le Boston Tea Party de décembre 1773. Il est une réponse à l’insurrection qui commence. Il n’y a au Québec que 2000 Britanniques noyés parmi 90 000 francophones. Pour prévenir un soulèvement des francophones et surtout pour que les francophones ne soient pas tentés de s’allier avec les rebelles américains qui contestent de plus en plus l’autorité britannique, la Grande-Bretagne vote l’Acte de Québec qui

- redonne aux Canadiens-français le code civil français, s’appliquant pour des questions de propriétés seigneuriales, de testaments et d’héritages;

- leur garantit le droit de pratiquer leur religion et abolit le serment du test qui excluait les catholiques des postes de député, de juge et de fonctionnaire;

- reconnaît un rôle à l’élite catholique et donne le droit au clergé de percevoir la dîme;

- agrandit le territoire de la province de Québec en lui annexant les régions des Grands Lacs, de l’Ohio et du Labrador.

La Grande-Bretagne gagne son pari. Dans les treize colonies, ces mesures attisent la colère des colons, mais, dans la province de Québec, le clergé et les seigneurs prennent parti pour l’Angleterre. Lorsque les rebelles envahissent la province de Québec en 1775 certains se battent même au côté de la couronne britannique.

La guerre d'indépendance américaine et la création du Canada anglais

Plusieurs Canadiens-français participent à la victoire américaine en particulier Clément Gosselin et Louis-Philippe de Vaudreuil. Selon Baby, Tashereau et Williams 747 miliciens supportent activement l’armée américaine et quelques uns participent à la Bataille de Saratoga en 1777 (François Monty, Jacques Monty, André Pépin) et à la Bataille de Yorktown en 1781.

La défaite britannique devant La Fayette et Washington permet l’indépendance américaine. Celle-ci amène 50 000 loyalistes au Canada, sur une population de 90 000 francophones. C’est la création du Canada anglais.

L’Acte constitutionnel (1791)

Après la défaite britannique lors de la guerre d’Indépendance des États-Unis, environ 7 000 colons fidèles à la couronne britannique, on les appelle les loyalistes, se réfugient au Québec. Rapidement ces anglophones se sentent mal à l’aise dans la majorité francophone et font pression pour que les autorités britanniques les favorisent et diminuent les avantages qui ont été concédés aux francophones par l’Acte de Québec de 1774.

En 1791, pour plaire aux loyalistes, les autorités britanniques adoptent l’Acte constitutionnel qui scinde le Canada en deux entités politiques : le Bas-Canada majoritairement francophone et le Haut-Canada (à l’ouest de la rivière des Outaouais) où les anglophones sont majoritaires. Cette constitution introduit quelques éléments de démocratie dans la politique de la colonie car certaines fonctions politiques sont maintenant électives mais le contrôle final des décisions politiques reste aux mains de la métropole. Il n’y a donc pas de responsabilité ministérielle qui rendrait le gouvernement responsable devant ses électeurs.

La rébellion des patriotes (1837-1838)

Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti patriote.

Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti patriote.

Après un certain temps, les Canadiens-français ne sont pas satisfaits des pouvoirs limités qui leur sont conférés par l’Acte constitutionnel de 1791. Les événements se précipitent à partir de 1834. Le parti patriote, dirigé par Louis-Joseph Papineau, fait voter à l'assemblée du Bas-Canada les 92 résolutions, un document qui résume tous les griefs accumulés par les Canadiens-français depuis 1791. Le document est envoyé à Londres en passant par-dessus la tête des administrateurs britanniques. Londres ne répond qu’en 1837 et la réponse est non seulement négative mais elle contient un renforcement des pouvoirs du gouverneur au détriment du Parlement.

Un mouvement de contestation prend forme. Le mouvement est loin d’être unanime et plusieurs modérés, dont Louis-Joseph Papineau, s’opposent à l’utilisation de la force pour faire avancer la situation. En 1837 et 1838, le mouvement dégénère tout de même en une rébellion armée appelée la rébellion des patriotes. Cette rébellion est réprimée violemment par l’armée britannique. Ce mouvement n’est pas uniquement un mouvement nationaliste canadien-français mais il s’inscrit dans un ensemble plus vaste qui secoue l’Europe depuis la révolution française et qui réclame l’autodétermination des peuples et plus de démocratie. Des révoltes semblables ont d’ailleurs lieu, à la même époque, dans la communauté anglophone du Haut-Canada et elles sont aussi réprimées violemment par l'armée britannique.

L’Acte d'Union (1840)

En 1840, en réaction à la rébellion des patriotes et suite au rapport Durham qui concluait que les troubles du Bas-Canada étaient principalement dus à la présence de deux groupes culturels dans la région, les autorités britanniques adoptent l’Acte d’Union qui unit les deux Canadas et instaurent des mesures pour assimiler les Canadiens-français. Tous les députés siégeant à la même chambre d’assemblée, les Canadiens-français sont maintenant minoritaires à la chambre et, encore une fois, les francophones semblent condamnés à l’assimilation.

Lors des élections de 1841, le leader des Canadiens-français à la chambre, Louis-Hippolyte Lafontaine, fait alliance avec le leader d’un groupe de réformistes anglophones. Les Canadiens-français s’engagent à appuyer les projets de développement économique des réformistes anglophones. En retour, les anglophones soutiendront les Canadiens-français dans leurs efforts pour conserver leurs prérogatives politiques et culturelles. La coalition remporte les élections. Les francophones viennent une autre fois d’assurer leur survie.

En 1848, cette même coalition obtient de Londres l’implantation du concept de gouvernement responsable qui rend le gouvernement responsable devant ses électeurs. La colonie a maintenant plus d’indépendance vis-à-vis de la métropole et elle a plus d’outils pour assurer son destin.

Le contexte socio-économique

Sous le régime français, les revenus des colons étaient principalement agricoles avec un revenu d’appoint provenant de la traite des fourrures. Sous le régime britannique, cette situation reste stable jusque vers 1830. Vers 1830, la situation économique se dégrade parce que

- les terres manquent dans la vallée du Saint-Laurent à cause de l’augmentation du nombre de familles ; les terres sont donc divisées ce qui diminue d’autant les revenus des colons ;

- le sol s’épuise parce qu’il a été cultivé de façon trop intensive pendant trop longtemps ;

- les fourrures commencent à manquer.

La situation économique s’aggrave encore en 1842 et en 1846 lorsque le Royaume-Uni retire les protections tarifaires dont jouissaient respectivement le bois et le blé canadiens pour tendre plutôt vers le libre-échange.

Cette situation crée un contexte économique très difficile dans la colonie. Les stratégies utilisées pour faire face à cette situation sont :

- la diversification des cultures ;

- la colonisation de nouvelles régions comme les Cantons de l’Est, l’Outaouais, le Saguenay et la Gaspésie, mais ces terres sont pauvres et éloignées des grands centres ;

- l’industrie forestière remplace la traite des fourrures comme revenu d’appoint d’autant plus que le Royaume-Uni a besoin du bois canadien pour remplacer le bois qu’elle n’obtient plus de la région de la mer Baltique à la suite du blocus de Napoléon ;

- la migration temporaire ou permanente vers les États-Unis ;

- l’exode des campagnes vers les villes où l’industrie commence timidement à se développer, en particulier les industries du bois et de la construction navale.

Le Québec dans la confédération canadienne (1867 à aujourd'hui)

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867)

Dans les années 1860, les Canadiens doivent régler de graves problèmes :

- au plan politique, l’Acte d'Union de 1840 n’a pas porté les fruits espérés :

- les Canadiens-français ne sont toujours pas assimilés, ils sont même de plus en plus nombreux ;

- de plus, le système politique ne produit que des gouvernements minoritaires qui fonctionnent péniblement au moyen d’alliances qui ne satisfont ni les francophones ni les anglophones ;

- au plan économique :

- le Canada a pris un retard industriel important par rapport aux États-Unis à cause de la politique colonialiste du Royaume-Uni qui favorisait la production de biens manufacturés dans la métropole ;

- le Canada a perdu son accès privilégié au marché britannique avec la suppression des tarifs douaniers préférentiels préalablement accordés par le Royaume-Uni aux matières premières canadiennes ;

- le Canada n’est pas assez populeux pour favoriser l’émergence d’une économie efficace dans le contexte nord-américain où les États-Unis jouissent à l’interne d’un marché très important.

La solution adoptée est de scinder le Canada en deux provinces où les anglophones et les francophones sont majoritaires dans leur province respective (l’Ontario et le Québec) et de joindre ces deux provinces à deux autres colonies britanniques, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C’est la naissance d'un nouveau Canada qui est officialisée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en 1867. Tout le monde trouve une certaine satisfaction dans cet arrangement :

- les anglophones obtiennent une majorité dans leurs provinces et au niveau du Canada ;

- les francophones obtiennent une majorité dans leur province avec les outils nécessaires pour protéger leur langue et leur culture ;

- le nouveau Canada crée un environnement économique plus grand où tous pourraient développer leur économie ; ce développement économique est d’ailleurs favorisé et accéléré par la construction d’un chemin de fer qui relie les provinces d’est en ouest.

Après 1867, le Canada n'est pas encore souverain. Il contrôle ses finances, sa politique intérieure et son commerce mais sa politique extérieure et son armée sont encore sous le contrôle du Royaume-Uni.

La Politique nationale et l’essor industriel du Québec (1879-1896)

La crise économique mondiale de 1873 ébranle fortement les économies canadienne et québécoise. La population se met à douter de l’efficacité du Canada pour assurer son développement économique.

En 1879, pour relancer l’économie et faire taire les critiques, le gouvernement fédéral, dominé par les conservateurs de John A. Macdonald, adopte la Politique nationale. Les principaux aspects de cette politique sont :

- l’instauration de tarifs douaniers de 30 à 35% sur les produits manufacturiers pour favoriser l’industrialisation du Canada ;

- l’extension du chemin de fer vers les villes secondaires et vers l’ouest du pays pour faciliter les échanges commerciaux ;

- le support à l’immigration pour développer l’ouest du pays et augmenter la taille de l’économie canadienne.

La Politique nationale a des effets positifs qui se manifestent par :

- un important développement industriel au Canada et au Québec ;

- l’augmentation de la productivité agricole et l’exode des habitants vers les centres urbains, en particulier Montréal où se concentrent les industries québécoises ;

- l’apparition d’une bourgeoisie industrielle et de banques canadiennes ;

- le développement de mouvements syndicaux visant à améliorer les conditions des travailleurs qui œuvrent souvent dans des environnements non sécuritaires pour des salaires misérables.

Honoré Mercier (au pouvoir de 1887 à 1891) est le premier premier ministre du Québec à afficher un nationalisme québécois et à revendiquer que le fédéral ne s’immisce pas dans les champs de juridiction provinciale.

La consolidation industrielle du Québec (1896-1918)

Durant cette période, le Québec commence à exploiter ses abondantes ressources naturelles.

Alors que la période précédente a vu le développement d'une industrie légère requérant peu de capitaux et principalement destinée à la consommation nationale, la période 1896-1918 voit se développer des industries requérant beaucoup de capitaux et axées principalement vers l’exportation: hydroélectricité, pâtes et papier, aluminium et produits chimiques.

Comme le Québec ne dispose pas des capitaux nécessaires pour développer ces industries, il doit mettre en place un environnement législatif favorisant les investissements étrangers et il doit accepter que son économie soit partiellement contrôlée par des étrangers. Les investisseurs qui fournissent les capitaux à l’industrie québécoise sont majoritairement britanniques dans un premier temps, puis américains à partir de 1914.

Cette période se caractérise par :

- un fort exode des campagnes vers les villes ;

- une forte immigration en continuité avec la direction de la Politique nationale adoptée en 1879 : l’immigration vient principalement du Royaume-Uni mais aussi d’Italie, de Grèce et de Pologne ;

- l’émigration vers les États-Unis diminue car les gens peuvent maintenant trouver des emplois dans les usines nouvellement installées ;

- le mouvement syndical prend de la force grâce à la bonne santé de l’économie mais le mouvement syndical ne s’intéresse encore qu’aux travailleurs spécialisés ; les travailleurs non-spécialisés sont trop faciles à remplacer donc ils n’ont aucun pouvoir de négociations ;

Un nationalisme canadien puis canadien-français se développe autour de Henri Bourassa. Dans un premier temps, Henri Bourassa prône un nationalisme canadien qui vise l’émancipation du Canada de la tutelle britannique. Il faut se rappeler que le Canada créé en 1867 n’est pas complètement souverain. En particulier, le Royaume-Uni contrôle encore la politique extérieure canadienne. C’est donc le Royaume-Uni et non le Canada qui décide de l’entrée en guerre du Canada en 1914. C’est contre cette tutelle du Royaume-Uni sur le Canada qu’Henri Bourassa s’insurge.

Durant cette période, Henri Bourassa croit que les Canadiens francophones et anglophones peuvent s’entendre harmonieusement à l’intérieur du Canada. Après certains accrochages politiques entre francophones et anglophones (comme une loi visant à restreindre l’usage du français en Ontario et surtout la conscription durant la Première Guerre mondiale), Henri Bourassa en vient à prôner un nationalisme canadien-français et il devient un ardent défenseur des droits des canadiens francophones. Les différences d’opinions des francophones et des anglophones au sujet de la conscription a fait ressortir de façon dramatique les différences d’opinions politiques entre les deux groupes linguistiques canadiens.

Le nationalisme canadien-français d’Henri Bourrassa se transformera en nationalisme québécois aux cours des décennies suivantes.

La suite de la consolidation industrielle (1919-1928)

L’exploitation minière s’ajoute aux secteurs industriels qui sont apparus durant la période précédente. Le Royaume-Uni étant occupée à sa reconstruction, elle ne peut plus financer l’industrialisation de Québec. Ce sont maintenant les États-Unis qui fournissent les capitaux nécessaires à l’industrialisation de la province.

Après la guerre, le Canada entre en récession. Comme l’économie des États-Unis est peu touchée par la récession, 130 000 Québécois émigrent vers les États-Unis pour trouver des emplois qui n’existent pas au Québec. Cet exode se tarit en 1925-1926 à la faveur d’une amélioration de l’économie québécoise.

Au plan idéologique, deux tendances s’affrontent :

- le libéralisme incarné par le premier ministre provincial de l’époque Louis-Alexandre Taschereau; le libéralisme prône que le progrès matériel est bon pour la société et que le progrès matériel passe par le développement économique et en particulier le développement industriel; le Parti libéral, les industriels et les gens d’affaires défendent ce point de vue;

- le clérico-nationalisme incarné par l’abbé Lionel Groulx; le clérico-nationalisme prône l’importance de (1) la famille qui distribue les rôles et contrôle l’éducation, (2) la religion catholique qui définit les valeurs et (3) l’agriculture qui doit être le fondement de l’économie en opposition à l’industrialisation et l’urbanisation; certains des promoteurs de cette idéologie, par exemple Olivar Asselin et Édouard Montpetit, reconnaissent tout de même une certaine valeur à une industrialisation modérée.

La décennie 1920 est caractérisée par l’urbanisation, la prospérité, l’enrichissement et l’augmentation de la consommation de produits manufacturés. Malheureusement, cette période de croissance économique se termine abruptement par la grande dépression de 1929.

La grande dépression et la Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

La grande dépression de 1929 se fait cruellement sentir au Québec comme dans toutes les autres régions industrialisées. De 1929 à 1933 (au plus fort de la dépression), le chômage augmente de 3% à 25% et les salaires chutent de 40%.

En 1931, sans tambours ni trompettes, le Canada acquiert sa pleine souveraineté par le statut de Westminster et devient maître de sa politique extérieure qui était jusque là aux mains du Royaume-Uni. Le Canada est tout de même lent à se doter des symboles d’un pays souverain. Par exemple, après 1931, le Canada conserve la citoyenneté, le drapeau et l’hymne national britanniques. Ces vestiges du passé colonial ne sont remplacés par des contreparties canadiennes qu’en 1947 pour la citoyenneté, en 1964 pour le drapeau et en 1980 pour l’hymne national. Il va sans dire que les Québécois francophones n’étaient pas à l’aise avec ces vestiges du passé colonial et ce sont eux qui ont initié les débats qui conduisirent le Canada à s’éloigner graduellement des attributs britanniques.

Durant les années 1930, le nationalisme canadien-français qui avait été promu par Henri Bourrassa se transforme graduellement en nationalisme québécois alors que les Québécois constatent l’assimilation des Canadiens-français dans les autres provinces. Ils en tirent la conclusion que seul leur gouvernement provincial peut les protéger de l'assimilation. De plus, le nationalisme québécois est renforcé par la dépression car ils constatent que le gouvernement auquel ils s’identifient le plus, le gouvernement provincial, a très peu de pouvoirs et ne dispose pas des moyens nécessaires pour réagir à la dépression.

La dépression ne se résorbe qu’avec le début de la Seconde Guerre mondiale. La guerre génère une demande quasi illimitée pour des vivres, des vêtements, des armes et des munitions. La prospérité revient, le chômage disparaît et les salaires augmentent.

La guerre augmente cependant le clivage entre Canadiens-anglais et les Canadiens-français. Les Canadiens-anglais sont favorables à une participation des soldats canadiens à la guerre en Europe, les Canadiens-français ne le sont pas. En 1939, pour faire accepter l’entrée du Canada en guerre, le premier ministre fédéral Mackenzie King promet aux Canadiens-français qu’ils ne seraient pas conscrits contre leur gré. Cependant, en 1942, devant le besoin croissant d’effectifs, le gouvernement fédéral reconsidère sa promesse et, par un plébiscite, demande à tous les Canadiens de le relever de sa promesse faite aux Canadiens-français. Les Québécois refusent dans une majorité de 71% (85% chez les francophones) alors que les Canadiens des autres provinces acceptent dans une proportion de 80%. Le vote négatif des Québécois est noyé dans le vote positif des Canadiens-anglais. Bien des Québécois en comprennent que leur nombre n'est plus suffisant pour se faire entendre à Ottawa. Le nationalisme québécois augmente d’autant.

La période duplessiste (1945-1960)

Le drapeau du Québec, appelé

Le drapeau du Québec, appelé

le Fleurdelisé, fut adopté par le gouvernement du Québec, en 1948, pendant le gouvernement de Maurice DuplessisCette période est marquée par le long règne de Maurice Duplessis comme premier ministre du Québec. Les idées politiques de Duplessis se caractérisent par :

- un ultra-conservatisme économique qui se manifeste par une étroite collaboration avec le patronat et, en particulier, avec les compagnies américaines qui investissent massivement au Québec ;

- un ultra-conservatisme social qui fait peu de place à l’intervention de l’État en éducation, en santé et en soutien aux défavorisés, laissant ces sphères au soins des congrégations religieuses; le Québec accumule d’ailleurs un retard important au plan de la scolarisation durant la période ;

- un patronage important ; le patronage fait partie des mœurs politiques de l’époque mais Maurice Duplessis l’a poussé à des sommets jamais égalés ;

- une contestation des tendances centralisatrices du gouvernement fédéral ; le fédéral qui s’est arrogé des pouvoirs de taxation provinciaux durant la guerre dispose de moyens financiers importants (en 1945, le fédéral prélève 83% des taxes alors que le provincial n’en prélève que 7% et le municipal 10%) ; le gouvernement fédéral profite de ses moyens financiers pour s’ingérer dans des champs de juridiction provinciale ; Maurice Duplessis s’insurge avec véhémence contre ces ingérences ; il canalise et augmente ainsi les sentiments nationalistes et autonomistes des Québécois ; ces sentiments se cristallisent bientôt dans la création d’un parti politique qui prône l’indépendance du Québec.

Au plan économique, c’est une période de très grande prospérité pour le Québec. Les salaires augmentent plus vite que l’inflation et les conditions de travail s’améliorent avec l’apparition de vacances payées et de régimes de retraite. Les Québécois adoptent l'American Way of Life. Les automobiles et les appareils électriques (réfrigérateurs, cuisinières, radios, télévisions et téléphones) se multiplient.

On appelle parfois cette période la Grande Noirceur. Cette formule éminemment négative est trompeuse. Si elle décrit bien l’ultra-conservatisme économique et social du gouvernement de l’Union nationale et en particulier de son chef charismatique, Maurice Duplessis, cette formule occulte les immenses progrès économiques réalisés durant la période et l’évolution de la société québécoise qui s’est transformée durant la période pour devenir le terreau fertile dans lequel a pu se faire la Révolution tranquille des années 1960.

Le Québec qui s’affirme (1960-1975)

En 1960, avec l’élection du parti libéral du Québec sous la direction de Jean Lesage, une période de grands changements économiques, politiques et sociaux s’amorce. Cette période est souvent appelée la Révolution tranquille.

au plan économique

Le Québec vit une autre période de grande prospérité. Nous sommes encore dans les Trente glorieuses. Les salaires qui continuent à augmenter plus vite que l’inflation et l’entrée massive des femmes sur le marché du travail accroissent le revenu des ménages. Sous l’influence de séries télévisées américaines largement disponibles au Québec, les Québécois adoptent de plus en plus l’American Way of Life et la consommation augmente rapidement. La croissance des revenus des ménages permet aussi une augmentation de la taxation qui alimente les nombreuses réformes qui sont implantées au cours de la période.

En 1961, le contrôle de l’économie québécoise échappe aux francophones. 45% des entreprises établies au Québec sont aux mains d’investisseurs étrangers, 47% appartiennent à des Canadiens-anglais et seulement 7% se trouvent sous contrôle francophone. Pour augmenter le contrôle québécois de l’économie, le gouvernement provincial se lance dans un programme de nationalisations et de créations d’entreprises étatiques. La nationalisation de l’hydroélectricité à travers toute la province est la plus retentissante de ces nationalisations. Des fonds d’investissements étatiques comme la Caisse de dépôt et placement du Québec et la Société générale de financement (SGF) sont également créées. Les entreprises étatiques combinées à la forte croissance des activités de l’État en santé et en éducation créent des postes de direction qui sont occupés par des francophones, ce qui permet l’apparition d’une classe d’affaires francophone. Mais l'intervention de l'État va également se faire sous la forme d'interventions directes (subventions, prêts sans intérêt, aide à l'exportation, etc.) afin de favoriser l'essor d'une bourgeoisie francophone.

au plan politique

La croissance de l’appareil gouvernemental provincial et son interventionnisme accru engendrent de nombreuses frictions avec le gouvernement fédéral, d’autant plus que le gouvernement fédéral prône une philosophie nettement centralisatrice.

Le Canada anglais s’inquiète des changements qui s’opèrent dans la société québécoise et des revendications des Québécois. En 1963, le premier ministre fédéral Lester B. Pearson pose la célèbre question What does Quebec want? et il institue la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme pour tenter de répondre à la question et proposer des mesures pour satisfaire les demandes des Québécois. Malheureusement, l’implantation des mesures proposées ne fait qu’augmenter le clivage entre Canadiens-anglais et les Québécois francophones. Les Canadiens-anglais considèrent que les mesures mises en place sont des concessions inacceptables aux francophones alors que les francophones considèrent que les mesures ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs aspirations.

Devant les frictions constantes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, le mouvement nationaliste québécois se transforme en mouvement indépendantiste. Le Ralliement national (RN), dirigé par Gilles Grégoire, et le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN), dirigé par Pierre Bourgault et Hubert Aquin, sont fondés en 1960 et se transforment rapidement en partis politiques. En 1967, René Lévesque, qui est alors une figure de proue du parti libéral du Québec, quitte le parti libéral et fonde le Mouvement Souveraineté-Association (MSA). En 1968, les forces indépendantistes se regroupent en un seul parti, le Parti québécois, sous la gouverne de René Lévesque. Les partis indépendantistes recueillent 8% des votes populaires en 1966, 23% en 1970 et 30% en 1973. Ces résultats sont insuffisants pour permettre la prise du pouvoir mais ils démontrent la nette croissance de l’idéologie indépendantiste au Québec.

En 1967, le général de Gaulle, lors d’un voyage au Canada, donne une légitimité internationale à l’idée d’indépendance du Québec en prononçant le célèbre Vive le Québec libre devant une foule en délire à Montréal.

Quelques individus choisissent la violence pour manifester leur désir de changements politiques. Cependant, ces actions violentes menées par le Front de libération du Québec (FLQ) sont rares, non coordonnées et réprouvées par la très grande majorité de la population. En octobre 1970, ce groupe terroriste va procéder à l'enlèvement d'un diplomate britannique et du ministre du Travail du Québec, M. Pierre Laporte. Ce dernier sera retrouvé mort, ce qui mettra fin à l'action terroriste. De plus, les indépendantistes pourront maintenant compter sur un grand nombre de leaders d’opinion et sur le Parti québécois pour promouvoir leur projet politique. Le mouvement indépendantiste québécois se manifeste donc très majoritairement dans un contexte pacifique et démocratique.

au plan social

Les valeurs traditionnelles sont remises en question, en particulier au niveau moral et religieux. Toute forme d’autorité est aussi remise en question et les contestations menées par des étudiants et des travailleurs syndiqués sont fréquentes. On note aussi dans la population un sentiment de confiance de plus en plus grand, insufflé par des réussites économiques et sociales.

Le Québec en quête d’une identité (1976 à aujourd’hui)

Après une période de grands changements, le Québec fait une pause et cherche sa voie.

au plan économique

La période d’enrichissement rapide est terminée. Plusieurs facteurs contribuent à stabiliser et même réduire, dans plusieurs cas, le pouvoir d’achat des Québécois :

- les chocs pétroliers de 1973-1974 et de 1979 génèrent inflation et taux d’intérêt élevés ;

- la croissance économique diminue ;

- les taxes augmentent pour financer les programmes mis en place durant la période 1960-1975 ;

- les gouvernements, au prise avec des dépenses et des déficits croissants, se désengagent de certains services que le citoyen doit maintenant financer de sa poche ;

- la mondialisation exerce une pression vers le bas sur les salaires.

En 1994, le Canada signe un important accord de libre-échange avec les États-Unis, l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA). Les discussions entourant la négociation de cet accord montrent encore une fois les différences d’opinion entre les Canadiens-anglais et les Canadiens-français. Les premiers sont généralement opposés à l’accord alors que les seconds l’appuient. Grâce à la détermination du premier ministre fédéral, Brian Mulroney, qui est québécois, l’accord est conclu et il sera bénéfique aux économies canadienne et québécoise.

L’économie québécoise qui est encore assez dépendante des secteurs traditionnels comme le meuble et le textile s’ajuste avec succès au libre-échange et à la mondialisation comme l’indique le taux d’occupation de la main d’œuvre (le pourcentage des gens ayant un emploi) et le taux de chômage (le pourcentage des gens voulant un emploi qui n'en ont pas) qui sont, au moment de l’écriture de ce texte (en 2006), parmi les meilleurs de l’histoire du Québec. Cependant, cet ajustement s’est fait au prix d’une transformation du marché du travail qui a généré une insécurité certaine. Plusieurs emplois sont précaires et le pouvoir d’achat de plusieurs groupes de travailleurs stagne lorsqu’il ne diminue pas.

La puissance grandissante des multinationales et la mondialisation sapent la capacité de l’état québécois d’intervenir dans l’économie. L’état québécois, qui était très interventionniste durant les années 1960 et 1970, intervient de moins en moins dans l’économie et laisse à l’entreprise privée et à la libre concurrence la tâche de créer des emplois et de la richesse. L’entreprise privée et la libre concurrence sont efficaces à créer la richesse mais elles le sont moins à distribuer cette richesse équitablement.

au plan politique

L’année 1976 voit l’élection du Parti québécois qui forme le premier gouvernement indépendantiste de la province. Le Parti québécois a promis en campagne électorale qu’il ne proclamerait pas l’indépendance de la province avant d’en obtenir le mandat à la suite d’un référendum. Le mandat du Parti québécois est donc de bien gouverner la province et non de faire l’indépendance. Les premières années du gouvernement du Parti québécois sont très fructueuses et le gouvernement vote un ensemble de lois progressistes qui sont très bien acceptées par la population (la loi sur la protection de la langue française, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur l’indemnisation des victimes d'accidents de la route, la loi sur la protection du territoire agricole, et plusieurs autres lois de type social-démocrate). Même les adversaires du Parti québécois reconnaissent que le parti gouverne bien la province.

De 1976 à aujourd'hui, le Parti québécois (qui est indépendantiste) et le Parti libéral du Québec (qui n'appuie pas le projet indépendantiste) se partagent le pouvoir : le Parti québécois gouverne la province de 1976 à 1985 et de 1994 à 2003, le Parti libéral prend le relais de 1985 à 1994 et de 2003 à aujourd’hui. Les gouvernements des deux partis ont de fréquentes querelles constitutionnelles et de juridiction avec le gouvernement fédéral qui est très centralisateur.

En 1980 et en 1995, un gouvernement du Parti québécois propose aux Québécois d’affirmer leur désir d’indépendance au cours d’un référendum. Malgré la satisfaction des Québécois envers le gouvernement du Parti québécois et les querelles fréquentes avec le gouvernement fédéral, les Québécois rejettent les propositions d’indépendance dans une proportion de 59,5% en 1980 et dans une proportion de 50,4% en 1995.

Lors des campagnes référendaires, le gouvernement fédéral promet de réformer la confédération canadienne pour satisfaire les aspirations des Québécois. Malheureusement, ces promesses ne sont pas tenues. Toutes les tentatives de réforme sont bloquées par le Canada anglais qui les considère trop généreuses envers le Québec.

Le problème de la place du Québec dans la confédération canadienne reste donc entier ! Il reviendra hanter les Canadiens et les Québécois au cours des prochaines années.

Voir aussi

- Le référendum de 1980,

- Le référendum de 1995.

au plan social

La société québécoise est plus ouverte et tolérante envers ses minorités et ses immigrants qu’elle n'a pu l’être auparavant. Des mécanismes de redistribution de la richesse et de protection sociale ont été mis en place. Cependant, ces programmes sociaux requièrent des ajustements à cause de leurs coûts croissants. Comme la richesse collective n’augmente pas, le gouvernement n’a pas d’argent neuf à injecter dans les programmes existants. Le financement des programmes prioritaires nécessiterait donc la réduction d'autres programmes mais le problème reste irrésolu puisqu'il n'y a pas consensus sur les restrictions budgétaires à effectuer.

Certains estiment que, comme dans d'autres démocraties du monde occidentalisé, la solidarité et l’enthousiasme des années 1960 et 1970 ont fait place à l’individualisme et à un désintérêt pour la chose publique. En absence de grands projets de société, les gens se replient sur eux-mêmes et, sous la pression du néolibéralisme qui prévaut dans plusieurs sociétés occidentales, les divisions sociales s’accentuent. Les riches s’enrichissent alors que les pauvres s’appauvrissent.

La société québécoise dispose d’une structure économique adéquate, d’une démocratie solide et de programmes sociaux enviables. Cependant, elle n'est actuellement pas en mouvement. Il semblerait qu’après une période de rapides changements durant les années 1960 et 1970, elle fait actuellement une pause en attendant d’identifier ses priorités et ses prochains grands projets.

Sommaire des transformations politiques du Québec

- Nouvelle-France (1608-1761) : colonie française

- Province de Québec (1763-1791) : colonie britannique (Province of Quebec)

- Bas-Canada (1791-1841) : colonie britannique

- Canada-Est, moitié est de la province du Canada (1841-1867) : colonie britannique

- Québec (1867-aujourd'hui) : une province du Canada

Références

- ↑ Sault : rapide ou chute d'eau, mot qu’on retrouve sur les cartes du XVIIe siècle.

Voir aussi

Articles connexes

- Chronologie de l'histoire du Québec

- Histoire constitutionnelle du Canada

- Révolution tranquille

- La GRC et les libertés civiles dans les années 1970

- Histoire de France

- Histoire du Royaume-Uni

- Histoire des États-Unis d'Amérique

- Liste de Québécois célèbres

- Immigration au Québec

Bibliographie

- Bourdon, Yves et Lamarre, Jean, Histoire du Québec, Laval, Québec, 1998. ISBN 2761607538.

Liens externes

- L'encyclopédie de l'histoire du Québec

- Les grandes dates de l'histoire du Québec

- L'histoire des inuits du Québec

- Chronologie de l'histoire du Québec

- Chronologie historique des femmes du Québec

- 1524-2003: de la Nouvelle-France au Québec moderne

- Explorez le Québec : L'histoire du Québec

- Survol de l'histoire de la ville de Québec

- Rond-point : Histoire du Québec

- Les patriotes de 1837-1838

- Dictionnaire historique des hommes illustres du Canada et de l'Amérique de Maximilien Bibaud, 1857

- Index de La collection Haldimand - une source de première importance dans l'étude de l'histoire du Québec, de la Conquête jusqu'au milieu des années 1780

- Dictionnaire biographique du Canada

- Site des Archives de Radio-Canada

- The Quebec Gazette / La Gazette de Québec

- Portail du Québec

- Portail du Canada

Catégories : Histoire du Québec | Nouvelle-France

Wikimedia Foundation. 2010.