- Policiers de Paris sous la Terreur

-

À l’aube de la Terreur, en 1793, la Commune de Paris nomma une petite quinzaine de policiers pour encadrer toutes les activités des Parisiens.

Tous issus de milieux différents, artisans, commerçants, juristes, poètes, ils étaient représentatifs de ce petit peuple de Paris engagé dans le nivellement de la société française.

Sans eux, la Convention n’aurait pu tenir Paris. Ils furent la cheville ouvrière de la Terreur.

Sommaire

Quatre d’entre eux étaient montés à l’assaut de la Bastille le 14 juillet 1789

Nicolas André Marie Froidure, jeune célibataire, était venu de Tours peu de temps avant la Révolution. Le 13 juillet 1789, ce clerc de procureur de vingt-quatre ans aida à créer une milice municipale à la tête de laquelle il fondit bientôt sur les Invalides pour s’y emparer de fusils. Il prit un emploi à l’administration des Domaines, secteur en pleine mutation depuis la confiscation des biens du clergé.

Michel-François-Marie Caillieux, trente ans, petit commerçant parisien, fabriquait et vendait des rubans et de la gaze. Il fit partie des électeurs du suffrage censitaire qui formèrent la première Commune, au bruit du canon de la Bastille, et joua un rôle actif. Le couple Caillieux, qui vendait ses rubans à l’exportation, se trouva au chômage dès la fermeture des frontières.

François Dangé, quarante-cinq ans, né dans le Loir-et-Cher, avait été employé à l’octroi de Paris, sorte de douane municipale très impopulaire. Dangé prit ensuite une épicerie. Peu doué pour le commerce, il revint à l’administration dès que ses relations lui eurent permis de décrocher une place de receveur au bureau de correspondance de Dijon, porte Saint-Bernard.

Jean-François Godard, trente-cinq ans, avait succédé à son père, carreleur et entrepreneur en bâtiments. « Avant le mois de mars 1789, j’étais auteur d’un ouvrage patriotique : le Véridique, ou vérités importantes sur les abus du gouvernement. Je fus obligé de me cacher quelques jours. » En juillet 1791, il se rendit adjudicataire d’une première maison, qui provenait des domaines nationaux, ces mêmes domaines où travaillait Froidure. Son appât du gain allait les perdre tous.

Les artisans

Jean-Nicolas-Victor Gagnant, Parisien de vingt-trois ans, servait dans les gardes de Valognes, qu’il finit par déserter. Marié, sans enfant, il se fit « peintre en équipages » : il peignait des roues et portières de voitures. C’était un grand gaillard de cinq pieds quatre pouces, aux cheveux noirs coupés en rond. Son visage, très marqué de petite vérole, s’ornait d’une barbe brune. Il avait l’œil gauche un peu endommagé et portait des lunettes. Sa lèvre inférieure un peu forte débordait sur un menton court. Il était vêtu d’une redingote de drap gris-blanc rayé, avec une culotte rouge carmélite, un gilet blanc et un chapeau rond. La Révolution ne devait guère être favorable à son secteur d’activité.

Jean-François Massé quitta la région de Dieppe pour exercer la menuiserie à Versailles pendant quatorze ans. Le départ du roi pour les Tuileries en octobre 1789 plongea la ville dans le marasme. Massé ferma son échoppe et vint dans la capitale s’employer chez ses confrères. À quarante-six ans, il vivait avec sa femme, leurs deux enfants en bas âge, sa mère de soixante-dix ans révolus et son père, vieillard aveugle.

Jacques Cordas, quarante-quatre ans, avait quitté Saint-Lô pour s’établir brodeur à Paris. Il s’inscrivit au club des Cordeliers, celui de Marat, Danton, Camille Desmoulins, mais aussi de tribuns aujourd’hui moins connus, alors très implantés dans l’administration municipale, tels Hébert, Chaumette et Pache, futur maire. Les Cordeliers régnaient sur la rue, sur les sections, sur la Commune, ils eurent une grande influence jusqu’à leur fin brutale.

Les commerçants

Claude Mennessier, trente-huit ans, habitait avec sa femme rue Montmartre, qui devint « Mont-Marat » sous la Terreur. Il vendait des pots et faïences, et se trouvait assez à l’aise pour être électeur de Paris en 1792.

Charles-Florent-Jean Heussée, trente-cinq ans, était un petit bourgeois qui avait du bien, chez qui l’on jouait de la musique. Il avait servi le prince de Condé, qui avait émigré. En 1792, il vint reprendre le commerce de son père et se fit fabricant de chocolat.

Étienne Michel, trente-deux ans, était de Cluny, en Saône-et-Loire. Depuis dix ans, il fabriquait et vendait dans le quartier Beaubourg des fards pour dames et de la passementerie. La fabrique marchait bien, elle occupait six ou sept ouvriers. La Révolution fut un séisme. Les gens riches restreignirent leurs achats de luxe, nombre d’entre eux émigrèrent. Les tailleurs renommés suivirent leur clientèle à l’étranger, telle Rose Bertin, modiste de la cour. Mais les petits boutiquiers se virent très vite sans articles ni clients.

Jean-Baptiste Marino, le plus célèbre d’entre eux, naquit à Sceaux, d’un jardinier « du potager » du comte d’Eu. En 1792, à trente-sept ans, il peignait et vendait depuis une dizaine d’années des porcelaines dans les galeries du Palais-Royal. Depuis 1789, Marino fréquentait résolument les clubs et les sans-culottes.

Les cols blancs

Claude Figuet avait quitté Valence et sa Drôme natale pour s’installer dans le Marais. À trente-trois ans, il était architecte sans emploi.

Prosper Soulès avait vingt-neuf ans et avait été, comme Froidure, clerc de procureur. C’était un petit bonhomme de cinq pieds, châtain, au visage blanc, aux yeux gris, doté d’un front dégarni. Il venait de la région d’Épernay. La Bastille à peine conquise, il fut nommé par l’Hôtel de Ville « commandant intérimaire de la forteresse ». Lorsqu’il arriva sur place, il fut provoqué en duel par un officier des gardes françaises peu désireux de partager son pouvoir. Une fois installé tant bien que mal, Soulès constata qu’il n’avait pas les moyens d’arrêter le pillage : « Je trouvai tout brisé, des papiers, des livres, des cartons dans toutes les cours, et les canons déchargés. » Il aperçut sur les tours une foule de gens occupés, avec Dangé, à démolir les murs de son nouveau royaume. Un inconnu nommé Danton arriva à la tête d’une troupe. Soulès s’acharnait à vouloir remonter ce qui avait été jeté à bas. Danton s’en scandalisa et traîna le malheureux à l’Hôtel de Ville. « Sur le parcours, Danton, de sa voix de stentor, proclama qu’il venait d’arrêter le gouverneur de la Bastille ! Et voilà que de nouveau la foule gronde, prête à me faire un mauvais parti ! » (Lettre de Soulès). Soulès sauva sa vie ce jour-là, mais sa Bastille fut détruite.

Jean Baudrais avait quitté Tours sous le règne de Louis XV, à l’âge de vingt ans, pour s’essayer à la littérature dans la capitale. Il s’y fit surtout connaître, de 1783 à 1790, comme l’éditeur de la Petite Bibliothèque des théâtres, collection dans laquelle il publia ses propres pièces entre Tartuffe et Polyeucte. Âgé de quarante-trois ans en 1792, il vivait, selon sa propre expression, dans « une tranquille médiocrité qui le satisfaisait totalement » Hélas, l’émigration de ses souscripteurs ruina sa Petite Bibliothèque. En octobre 1790, il s’inscrivit au club des Jacobins, dont il suivit les débats. Baudrais remplit très vite les missions de basse police que lui confiait la municipalité de son quartier.

Leurs actions

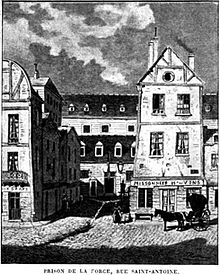

En septembre 1792, Marino et Dangé participèrent au massacre des prisonniers de prison de la Force, dont la plus célèbre, la princesse de Lamballe, eut la tête écrasée contre une borne du trottoir. Nombre d’entre eux furent chargés de missions en province. Baudrais, de garde à la prison du Temple, reçut le testament de Louis XVI des mains de son auteur. Tout au long de 1793, ils s’occupèrent à diverses tâches liées à l’ordre public, jusqu'à leur nomination officielle par la Commune au mois d’août. Leur tâche consistait notamment à relayer les ordres d’arrestation et de perquisition du Comité de sûreté générale.

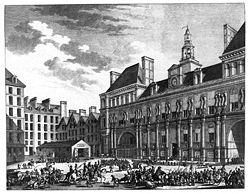

Ils avaient leurs locaux sur le quai des orfèvres, dans la résidence des nouveaux maires de Paris, qu’on appela donc la Mairie (à ne pas confondre avec l’Hôtel de Ville, déjà sur son emplacement actuel). Les caves et greniers du bâtiment étaient pleins de suspects qui pouvaient y passer plusieurs jours dans des conditions épouvantables, sans lits, sans eau, en attendant qu’on les envoie ailleurs.

À l’automne 1793, on les chargea d’arrêter et d’incarcérer tout ce que la ville contenait de nobles, de banquiers, de prêtres, de hauts fonctionnaires d’ancien régime et d'étrangers. Marino, en mission à Lyon, organisa les exécutions en masse. Avec les prisons engorgées et le problème de l’approvisionnement en vivres de la capitale, ils furent bientôt complètement dépassés par la situation.

Au mois de mars, ils durent arrêter ceux qu’ils avaient adulés : Hébert, Chaumette, Danton, Desmoulins, qui furent guillotinés.

Dès lors, Robespierre s’inquiéta du pouvoir policier de la Commune. Sous prétexte que l’un d’eux, Godard, avait profité de sa situation pour s’enrichir, il les fit arrêter les uns après les autres en mars et en avril. Par une ultime cruauté, on incarcéra chacun d’eux dans la prison dont il avait particulièrement tourmenté les occupants. Ils furent remplacés par des hommes nommés par le Comité de Salut public, et le maire Pache fut, lui aussi, jeté au cachot.

Pour se débarrasser des quatre plus actifs, on les inclut dans le célèbre procès des chemises rouges, où cinquante-quatre personnes, dont que la plupart d’entre elles ne s'étaient jamais vues, furent condamnées à mort pour complot. Froidure, Marino, Dangé et Soulès périrent au milieu de gens qu’ils avaient eux-mêmes arrêtés.

Quand vint le coup d’État de thermidor, leurs remplaçants furent exécutés à cause de leurs liens avec Robespierre. Le seul à avoir échappé à l’incarcération, Michel, se donna un petit coup de couteau ; on le transporta à l’hôpital, ce qui lui permit d’échapper à la guillotine.

Leur survie après la Révolution

Ceux qui avaient survécu furent chassés de la police et poursuivis en justice par leurs victimes, qui les accusaient d’avoir pillé les biens de ceux qu’ils venaient arrêter. Plusieurs d’entre eux retournèrent vivre en province pour se faire oublier. Les autres connurent un triste sort.

Cordas, compromis dans la conspiration de Babeuf en mai 1796, passa un an en prison. Il fut déporté à Cayenne en 1801, où il mourut des fièvres au bout de six ans. Michel, lui aussi déporté, s’évada et fut gracié sous l’Empire. Figuet dut se cacher jusqu'à sa mort, en 1805, à l'âge de quarante-six ans. Condamné à être fusillé, en septembre 1796, à la suite de l’affaire du camp de Grenelle, Gagnant sauta de la charrette malgré ses mains liées dans le dos et s’enfuit en courant ; il fut abattu par un gendarme. Il avait vingt-neuf ans. Mennessier dut se cacher jusqu’en 1810. Il en profita pour consoler la veuve de son collègue Cailleux.

Baudrais fut déporté à Cayenne. On l’y nomma greffier du tribunal, notaire, et on le chargea de tenir les registres de l’état civil. En 1804, il refusa de prêter serment à l’Empereur et dut s’exiler aux États-Unis, où il subsista « du travail de ses mains » pendant treize années. Il ne put rentrer en France qu’en 1817, vieux, usé, fatigué. À peine eut-il débarqué que les héritiers de Malesherbes, l’avocat de Louis XVI, lui réclamèrent les honoraires de leur ancêtre, 125 louis d’or que Baudrais avait saisis au Temple dans le secrétaire du roi le jour de son exécution. Il mourut à Paris, du choléra, à quatre-vingt-trois ans.

L’affrontement entre cette police municipale et les députés explique pourquoi le maire de Paris est, depuis lors, le seul de France à n’avoir aucun pouvoir de police.

Bibliographie

- Olivier Blanc, La Corruption sous la Terreur, Robert-Laffont 1992.

- Antoine Jean Thomas Bonnemain, Les Chemises rouges, Paris 1798.

- Richard Cobb, Terreur et subsistances, Librairie Clavreuil 1965.

- Charles-Aimé Dauban, Les Prisons de Paris sous la Révolution, Paris 1870.

- Gaston Dodu, Trois mois à Paris sous la Terreur, Hachette 1921.

- Georges Duval, Souvenirs thermidoriens, deux tomes, Magen 1844.

- Général Herlaut, Deux Témoins de la Terreur, Librairie Clavreuil 1958.

- Catherine Kawa, Les Ronds-de-cuir en Révolution, éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1996.

- Frédéric Lenormand, Douze tyrans minuscules, Les policiers de Paris sous la Terreur, Fayard 2003, et La pension Belhomme, Une prison de luxe sous la Terreur, Fayard 2002.

- Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, t. II, La Pléiade, Gallimard.

- Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, Mémoires sur les prisons de Paris et des départements, Paris, imprimerie Courcier an VI (1797).

- Alexandre Tuetey, Répertoire des sources manuscrites de l’histoire de la révolution, tomes 8 à 11.

Wikimedia Foundation. 2010.