- Peinture romantique

-

La peinture romantique est un courant pictural issu du romantisme qui s’étend environ de 1770 à 1870 (soit cent ans) et peut être divisé en trois périodes distinctes :

- 1770-1822 ou préromantisme,

- 1822-1843 ou l’apogée du romantisme,

- 1843-1870 ou tradition post-romantique.

Chacune de ces périodes possède ses particularités (lieux de développements, artistes).

Contexte

Au XVIIIe siècle, l'influence française dans le domaine des arts s'étend à toute l'Europe. L'Angleterre tentera de s'affranchir de cette domination, mais sa différence se fait entendre principalement dans les domaines philosophique et de la jurisprudence. Vers 1770, de grands changements commencent à apparaître et on commence à en voir les manifestations dans le domaine de l'Art, et la France restera au coeur de ces bouleversements.

La découverte et l'exploration de Pompéi (1750) et d'Herculanum sont considérés par les historiens comme signifiant l'apparition du néoclassicisme. Pourtant, l'expression a été trouvée bien plus tard, en 1880, « pour désigner des objets d'art hybrides, à la changeante faveur commerciale[1] ». Il s'agit principalement d'un retour phantasmé et imaginatif à l'antiquité gréco-romaine. En architecture, ce renouvellement par l'inspiration de modèles architecturaux antiques a pris très facilement en France. En sculpture également, Diderot admire Falconet et sa sculpture « passionnée », tandis que Houdon retrouve la dynamique de la Renaissance française. Ce retour à un style palladien aura un fort retentissement, notamment lors de l'émergence de formes artistiques propres au continent nord-américain : en 1770, ce type d'architecture « néo-palladienne » se combinera à des formes originales pour supplanter, en Amérique, le style architectural des colons.

1770-1820 ou préromantisme

Cette période est caractérisée par le fait qu’elle se développe en parallèle avec le néoclassicisme. C’est aussi à ce moment-là qu’apparaissent les nouvelles thématiques des légendes nordiques, de l’histoire moderne, du paysage en tant que reflet de l’âme. L'importance de l’Angleterre et de l’Allemagne est très grande.

L’Angleterre

À la base, le romantisme est un courant littéraire dont les œuvres vont influencer des peintres qui vont contribuer à étendre ce courant à toute une série d’arts.

En Angleterre, cette influence provient surtout d’une œuvre de James Macpherson, Poèmes d’Ossian (1760). Ce chef-d’œuvre de la littérature anglaise va enthousiasmer toute l’Europe - et notamment Goethe, Napoléon, Ingres.

Ossian est un poète celtique imaginaire dont Macpherson dit qu’il a retrouvé les poèmes et les a ensuite traduits ; bien sûr, il les a écrits lui-même. Ingres est un peintre français qui a réalisé de grandes œuvres néoclassique, mais c’est un peintre « charnière » qui trouvera son inspiration dans les deux courants : Le Bain Turc, 1863 (œuvre néoclassique mais inspiré d’un thème oriental : le harem).

Les peintres anglais les plus connus de cette époque sont Johann Heinrich Füssli, William Blake, Thomas Girtin et le grand paysagiste William Turner.

Suisse né à Zurich et mort à Londres, Füssli est un personnage mystique, il a d’ailleurs fait des études religieuses qu’il abandonna pour peindre. Il porte de l’intérêt au néoclassicisme mais est influencé par le romantisme naissant. Dans son œuvre, le néoclassique de la ligne (nette) se combine au romantisme de l'inspiration fantastique et légendaire.

William Blake est autant poète que peintre et graveur. Il illustre les poèmes qu’il compose. Sa manière de faire se rapproche de celle de Füssli par son aspect fantastique et ses couleurs irréalistes. C’est un peintre dont le souffle visionnaire est influencé par le maniérisme, Michel-Ange et l’art gothique.

L’Allemagne

L’Allemagne subit l’influence du mouvement littéraire « sturm und drang » (tempête et élan). Les adeptes de ce mouvement sont des jeunes personnes qui sont opposés au siècle des lumières. Aux idéaux universalistes, ils opposent les exigences de leur sensibilité.

Les peintres allemands importants de l’époque sont Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich et Karl Friedrich Schinkel. Un groupe d’artiste va aussi se développer, les Nazaréens.

Philipp Otto Runge (XVIIIe ‑ XIXe siècles), va notamment peindre Le Grand Matin. Il est très influencé par la littérature et il aime personnifier les forces de la nature. Même si la ligne est importante pour Runge, la touche le sera aussi.

Caspar David Friedrich (XVIIIe ‑ XIXe siècles) Il va notamment peindre Le Retable de Tetschen en 1808; c’est une peinture mystique, qui exalte le sentiment religieux. Il est fasciné par un idéalisme magique et veut représenter l’homme face à la nature et au divin. Il mêle le sentiment individualiste et l’existence de la nature.

Karl Friedrich Schinkel (XVIIIe ‑ XIXe siècles) est aussi un grand architecte néoclassique mais il exprime son romantisme dans sa peinture. Ses thèmes sont le Moyen Âge et une religiosité dont le sentiment est exalté par la nature (cf. la cathédrale imaginaire et le ciel ténébreux de l'illustration).

Les Nazaréens, sont un groupe d’artistes issus de l’académie de Vienne, installés à Rome et inspirés par la littérature romantique allemande. Refusant les théories classiques de Winckelmann, ils veulent revenir « au début de la peinture ». Leurs œuvres évoquent la peinture italienne du XVe siècle. Ils s’inspirent de la religion catholique et du nationalisme.

La France

L’Allemagne et l’Angleterre occupent le premier plan de la scène internationale de l’époque en matière de romantisme. Ils ne sont pas pour autant les seuls à développer cette nouvelle sensibilité artistique. La France n’est pas en reste. Elle trouve son inspiration littéraire dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau (XVIIIe siècle), madame de Staël, Senancour et Chateaubriand.

Les peintres représentatifs de cette période sont :

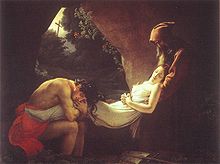

Anne-Louis Girodet-Trioson (XVIIIe ‑ XIXe siècles). Élève de Jacques Louis David il s'éloigne de son maître dans le traitement du sujet. Dans les Funérailles d'Atala (1808), il joue sur l’opposition des lumières, le romantisme et la mélancolie du sujet, la disposition des personnages et la croix lointaine.

Antoine-Jean Gros (XVIIIe ‑ XIXe siècles). Autre élève de David, il est le chantre de l’épopée napoléonienne (Napoléon au pont d'Arcole). Sa peinture est à mi-chemin entre néoclassicisme et romantisme.

L’Espagne

Ce pays peut se vanter d’avoir, déjà à l’époque, un grand nom du romantisme : Francisco Goya (XVIIIe ‑ XIXe siècles). Il est un des peintres les plus puissants et visionnaires et fut influencé par Vélasquez. Rococo à ses débuts, il évolue vers une facture de plus en plus libre et visible et une inspiration très sombre et torturée à la fin de sa vie (Peintures noires). Il exprime aussi son génie dans la gravure au burin et l’eau-forte où il dénonce avec une très grande force l'horreur des guerres napoléoniennes et la misère humaine.

1820-1850 ou l’apogée du romantisme

L’Angleterre et l’Allemagne ne sont plus les pays les plus puissants au niveau romantisme pictural à cette époque, ils cèdent la place à la France. Ce fait s’explique par la situation de tourments sociaux et politiques que connaît ce pays : au moment de la restauration, la société se sent en crise. Un écrivain, homme religieux et politique va très bien qualifier le désarroi de la population ; Lamennais : Le mal du siècle".

La France : On peut citer Eugène Delacroix mais aussi Théodore Géricault (XIXe siècle), élèves de Pierre-Narcisse Guérin (néoclassique).

Géricault n’a que 28 ans quand il peint Le Radeau de la Méduse. Pour y parvenir, il fera de nombreuses esquisses vibrantes, avec des lignes fines et des lignes épaisses (contraste), un grand jeu sur le clair-obscur ; tout est contraste entre ombre et lumière, beaucoup de désordre. Il y a une grande diagonale de corps vers le personnage au sommet, cette diagonale va de gauche à droite : composition en contre-plongée avec une triangulation avec le mât du bateau.

On sent l’influence de son professeur Pierre Narcisse Guérin, mais aussi et surtout du Rubens (mouvement important) et de Caravage (baroque, maître dans le clair-obscur).Cette peinture résulte de l’évocation d’une tragédie moderne : en 1810 la frégate de la Méduse vogue au large du Sénégal. Une tempête fait rage et la frégate fait naufrage le 2 juillet 1816 et laisse 149 passagers sur un radeau, seulement 15 personnes vont survivre.

C’est l’évocation d’une tragédie mais aussi une vision romantique des choses : c’est un drame interne à la société qui est traduit dans cette peinture.

Pour peindre ce tableau Géricault va faire construire un radeau, il va aussi aller peindre des cadavres et interroger des survivants de la tragédie de la frégate par souci de réalisme.Cette peinture va choquer : « c’est une peinture jetée sur les murailles avec des seaux de couleurs et des balais en guise de brosse ».

L’Angleterre : à cette période la peinture romantique se caractérise par les paysages, la lumière et les couleurs. Plusieurs peintres se sont illustrés parmi lesquels John Constable et William Turner.

1850-1870 ou la tradition post-romantique

Affaiblissement du romantisme, installation du réalisme. Cependant, perpétuation du romantisme à une époque dominée par le réalisme dans de nombreux domaines :

- peinture : Antoine Wiertz.

Caractéristique de la peinture romantique

William Turner (XVIIIe ‑ XIXe siècle) : Le Matin après le déluge (1843) - Titre complet : Lumière et couleur, le matin après le déluge, Moïse écrivant le livre de la Genèse

William Turner (XVIIIe ‑ XIXe siècle) : Le Matin après le déluge (1843) - Titre complet : Lumière et couleur, le matin après le déluge, Moïse écrivant le livre de la Genèse

La première période du romantisme (1770-1820) se développe en parallèle du néoclassicisme (1760-1800) ou plutôt en opposition à ce courant. En effet, là ou le néoclassicisme prône une beauté idéale, le rationalisme, la vertu, la ligne, le culte de l’Antiquité classique et de la Méditerranée ; le romantisme s’oppose et promeut le cœur et la passion, l’irrationnel et l’imaginaire, le désordre et l’exaltation, la couleur et la touche, le culte du Moyen Âge et des mythologies de l’Europe du Nord.

Mais le romantisme ne peut pas être défini qu’en termes d’opposition, puisqu’il développe ses propres caractéristiques :

L’individualisme, le sentimentalisme, le mysticisme

Charles Baudelaire (principalement écrivain, mais aussi critique d’art), Salon de 1846 : « Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Qui dit romantisme, dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimés par tous les moyens que contiennent les arts ».

Il insiste sur le romantisme comme art de sentir. Chez lui, la modernité constitue un leitmotiv. On retrouve cette manière de penser chez Stendhal qui estime que le néoclassicisme est dépassé et que ce qui est moderne c’est le romantisme (donc les sentiments, la couleur mais aussi l’individualisme). Delacroix dira d’ailleurs du romantisme que c’est « la libre manifestation de ses impressions personnelles» et pour Jean-Jacques Rousseau c’est « l’art de concentrer ses sentiments autour de son cœur ».

Le culte du Moyen Âge, des « brumes du Nord » et de l’exotisme (civilisation arabe)

Les romantiques ne sont plus fascinés par l’Antiquité et par la Méditerranée mais par le Moyen Âge et par les légendes du Nord. Ils sont aussi très attirés par l’exotisme, surtout les civilisations arabes. Il y a une volonté d’intériorité, de s’intégrer dans l’obscur.

Cette peinture peut être définie par les mots-clés suivant : mystique, étrange, indéfinissable, brumeux (ambiance de cimetière)…

Violence (intérêt pour le drame, le combat, la folie)

Géricault a peint toute une série d’aliénés, peindre la folie le fascinait.

Prise en charge d’idéaux politiques révolutionnaires

C’est une image de combat dans une « nuée lumineuse ». Delacroix prend fait et cause pour la liberté : il se peint dans la toile (inclusion de l’artiste dans les mouvements sociaux et politique). Cette dernière est un mélange de réalité et d’allégorie. De par son côté trouble et en mouvement, cette peinture a quelque chose de baroque.

Un « néo-baroque » (mouvement, tension, puissance, contrastes, couleurs)

On retrouve ce néo-baroque dans le mouvement, la tension, la puissance, les contrastes et les couleurs de ces peintures. Il y a d’ailleurs une parenté entre l'œuvre de Delacroix et celles de Rubens.

Notes et références

- « L'Art romantique », par Gérard Legran, in Histoire de l'Art, Larousse (ISBN 978-2-03-583320-4).

Wikimedia Foundation. 2010.