- Michel Paléologue

-

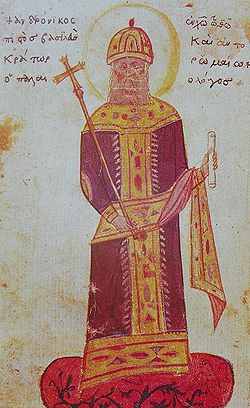

Michel VIII Paléologue

Michel VIII Paléologue (grec : Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος) (v. 1224 - 11 décembre 1282) est un empereur byzantin du XIIIe siècle qui règne entre 1261 et 1282.

Michel VIII, est empereur de Nicée de 1258 à 1261, puis empereur byzantin de 1261 à 1282. Il usurpe le trône de Nicée au souverain légitime Jean IV Lascaris. Son passage au pouvoir est souvent considéré comme le dernier grand règne de l’empire byzantin. Il reprend Constantinople et rénove la Cité Impériale. Ensuite, grâce à une diplomatie habile, il évite une croisade contre la Romanie (autre nom de l’Empire byzantin d’alors). Il utilise d’ailleurs bien plus la diplomatie pour régler ses différends que la manière forte à l’image des Vêpres siciliennes dont il est un facteur déclenchant important mais auquel il ne participe pas directement.

Cependant Michel VIII commet plusieurs erreurs, par exemple en supprimant les colons sur la frontière turque pour épargner aux finances byzantines déjà bien mal en point une dépense supplémentaire. À l’intérieur de l’Empire, il rénove certes Constantinople mais contribue par le renvoi du patriarche Arsène à créer une grave crise religieuse qui perdure bien après la mort des deux protagonistes. De plus, son alliance avec Gênes qui cède à la cité italienne de grands privilèges commerciaux dans l’empire, empêche le relèvement économique et participe ainsi à la future chute de l’empire byzantin.

Origine familiales et formation

Michel VIII est le fils du général Andronic Paléologue et de Théodora Doukas. Issu d’une famille illustre, descendante des Comnènes (Ange et Doukas), Michel fait partie de l’aristocratie byzantine et reçoit son éducation à la cour de Jean III Doukas Vatatzès. Brillant général, il est cependant emprisonné en 1253 dans une prison de Nicée par l’empereur byzantin Jean III qui l’accuse de conspiration. Il s’agit en réalité d’un malentendu et l’année suivante, Jean le libère et le nomme Grand Connétable (il est le subordonnant de tous les marchands italiens présents sur le territoire de l’empire)[1]. La même année, Michel devient gouverneur de Thessalonique puis stratège de Bithynie. À cette occasion il se marie avec Théodora Doukas la petite nièce de l’empereur. La mort de Jean III et l’avènement de son fils Théodore II le 3 novembre 1254 marque un changement dans la vie de Michel : le nouvel empereur a peu confiance en lui. En 1256, c’est Michel VIII Paléologue qui mène la guerre face à Michel II d’Epire. Néanmoins, il est de nouveau accusé de conspiration par l’empereur et il s’enfuit chez le sultan seldjoukide de Roum qui le met à la tête de ses soldats combattant les Mongols[1].

En 1258, Michel est pardonné par l’empereur Théodore II. Il revient à Nicée où il reçoit le commandement militaire des unités nicéennes en Europe. Il prend donc une nouvelle fois part aux combats contre les Épirotes qu’il repousse jusqu’à Dyrrachium avant de perdre l’avantage. Il est contraint de battre en retraite. Cet échec est mal perçu par l’empereur qui l’emprisonne malgré l’opposition d’une partie de l’aristocratie.

Usurpation

Hyperpérion représentant Michel VIII Paléologue à l’arrière gauche, le Christ à gauche et l’Archange Michel à droite.

Hyperpérion représentant Michel VIII Paléologue à l’arrière gauche, le Christ à gauche et l’Archange Michel à droite.

Le 18 août 1258, à la mort de Théodore, Georges Muzalon assure la régence. Jean IV, fils du défunt empereur, est encore trop jeune. Cependant, le régent, se sachant impopulaire, tente de nommer une autre personne à ce titre mais la noblesse de l’Empire le confirme dans ses fonctions[2]. Neuf jours plus tard, alors qu’à Magnésie sont célébrées les funérailles de l’empereur défunt, des mercenaires francs entrent dans l’église et tuent Georges Muzalon et ses frères[3]. Georges Acropolite considère que les nobles tombés en disgrâce lors du règne précédent sont coupables. Mais il paraît bien plus probable que le véritable instigateur de cette opération soit Michel Paléologue[4]. En effet, il semble qu’il soit le chef des mercenaires et il apparaît clairement que c’est peu après la mort du régent qu’il commence à devenir un personnage important dans la politique de l’empire de Nicée. Peu après le meurtre du régent, Michel VIII est libéré et les hauts dignitaires de l’État se voient dans l’obligation de nommer un nouveau régent. C’est Michel qui remporte le suffrage avec de plus le titre de mégaduc[5]. Le nouveau régent obtient en plus de l’assemblée la possibilité de piocher à sa guise dans les caisses de l’Empire. Continuant son ascension, Michel Paléologue se retrouve avec le titre de despote, le plus élevé de la hiérarchie byzantine. Possédant autant de pouvoir qu’un empereur il tient cependant à en prendre les attributs et arrive à convaincre le patriarche Arsène Autoriannos (tuteur du jeune Jean IV) de le couronner empereur avec le jeune basileus pour préserver le trône du fils de Théodore II.

Le 1er décembre 1258, Michel devient officiellement le nouvel empereur de Nicée sous le nom de Michel VIII et le 1er janvier de l’année suivante se fait couronner empereur conjointement avec sa femme et Jean IV dans la cathédrale de Nicée par le patriarche Arsène[6]. Cependant, Jean IV Lascaris est relégué dans un château du Bosphore. Le patriarche, comprenant qu’il a été trompé, décide de se retirer dans un monastère. Il est remplacé contre l’avis des hauts dignitaires ecclésiastiques par le métropolite d’Éphèse, Nicéphore[7].

La reconquête

Lutte contre les Francs et le despotat d’Épire

Dès son avènement Michel VIII doit lutter contre les États francs. L’empire latin de Constantinople après avoir perdu la Thrace, une grande partie de la Macédoine et Thessalonique n’est plus une menace de taille. Michel VIII signe la paix avec Baudouin II de Courtenay[8]. Toutefois, il doit très vite lutter contre un ennemi plus coriace : le despote d’Épire Michel II Doukas qui reprend la Macédoine jusqu’au Vardar et forme une coalition composée de Manfred Ier de Sicile ainsi que de Guillaume II de Villehardouin. Michel VIII agit promptement et envoie son frère, le sébastokrator Jean Paléologue, en Grèce avec une armée. De là, ce dernier réussit à vaincre l’armée du despote de Morée à Edessa. Continuant sa progression, le frère de l’empereur prend Ohrid. Désireux de prendre sa revanche, Michel II rassemble son armée avec celle de Guillaume de Villehardouin et des chevaliers siciliens de Manfred. Cependant ces derniers sont une nouvelle fois battus à la bataille de Pélagonie et le prince de Morée est capturé. Suite à cela, Jean Paléologue occupe Arta, la capitale du despote, et mène l’expédition en Grèce jusqu’à Thèbes[9]. Le fils du despote, Théodore, récupèrera plus tard une grande partie du territoire perdu et fait prisonnier le général byzantin Alexis Strategopoulos. Ce dernier fut délivré au terme d’un accord entre Michel VIII et Michel II[10].

Ces événements permettent à Michel Paléologue de pacifier ses possessions en Europe. Pour pouvoir reprendre Constantinople, il signe un traité avec les Mongols qui lui permet de consolider ses positions en Asie, abandonnant de fait son ancien allié, le sultan d’Iconium[11]. Le basileus signe de même un traité avec l’empereur de Trébizonde Manuel Comnène pour s’assurer le soutien de la plupart des forces helléniques[12].

Constantinople : le rêve des empereurs de Nicée

Depuis la prise de Constantinople par les croisés et plus particulièrement les Francs et les Latins et la création de l’empire de Nicée en 1204, le but des empereurs byzantins est clairement de remettre la main sur l’ancienne capitale. Nicée ne constitue qu’un refuge, une relâche pour l’empire byzantin blessé mais pas mort. Tous les prédécesseurs de Michel ont tenté de récupérer Constantinople ou du moins de s’en rapprocher peu à peu. Au début, les empereurs latins ont résisté, ces derniers voulant se servir de Constantinople comme d’un poste avancé pour une future croisade contre les Turcs et à plus grande échelle contre les musulmans ainsi que de se rapprocher de pratiquants du rite grec pour peu à peu, de gré ou de force, leur faire admettre le rite latin. De leur côté, les Vénitiens veulent acquérir des terres pour enrichir leur commerce. Mais l’empire latin de Constantinople ne peut jamais remplir sa mission du fait notamment de l’absence de renforts, des divisions des principaux chefs francs ainsi que de l’hostilité des habitants. Le premier touché fut l’empire latin, qui, à la veille de la conquête byzantine est ruiné, dénué de troupes, dépossédé des terres de 1204 et abandonné de ses alliés à l’exception notable de Venise.

La reprise de Constantinople

Conscient qu’il lui faut être prudent, Michel VIII sécurise ses frontières avant de planifier la restauration de son empire. En campagne une première fois en 1260, il s’arrête devant Selymbria qu’il ne peut prendre. Anseau de Toucy, capturé lors de la bataille de Pélagonia et remis en liberté en échange de l’ouverture d’une des portes de la cité, ne tient pas sa promesse[13]. La campagne de Michel Paléologue s’arrête donc là et il repart à Nicée. Cette expédition attire l’attention des Génois et ils envoient une ambassade à Nymphée. La raison de cet envoi est le suivant : les Génois, depuis la chute de Constantinople en 1204, sont privés de leurs avantages et de leurs terres au détriment des Vénitiens ; Gênes ne peut alors lancer que des raids de piraterie contre les possessions vénitiennes. Michel, qui connaît le potentiel de la marine génoise (lui-même ne possède quasiment pas de marine) accepte toutes les demandes des Génois et un traité synallagmatique est signé à Nymphée le 13 mars 1261 par lequel les deux signataires s’engagent à former une alliance contre Baudouin II et Venise. En plus de la clause principale, les Génois doivent mettre à disposition des Byzantins leur flotte. De leur côté, les Byzantins, suite à la prise de Constantinople, s’engagent à donner à Gênes les avantages dont bénéficient les Vénitiens, Constantinople devrait contenir un quartier génois et ces derniers pourraient commercer librement sur le territoire byzantin[14]. Le monopole économique de Venise serait ainsi remplacé par celui de Gênes.

Tout est prêt pour la reconquête de Constantinople, mais celle-ci ne se fait pas comme les deux alliés l’ont prévu. C’est au général Alexis Stratégopoulos que revient la charge de conquérir la cité. Envoyé sur la frontière bulgare avec 800 hommes , il va au devant de Constantinople pour l’observer sans avoir comme but de la prendre. La situation va cependant tourner à son avantage, une patrouille est envoyée aux alentours de la cité impériale et celle-ci s’entendant avec les habitants se fait ouvrir les portes. Alexis Strategopoulos a ainsi l’immense privilège de rentrer le premier à Constantinople le 25 juillet 1261[15]. Devant la rapidité des événements, Baudouin II s’enfuit en barque, tandis que quelques jours plus tard, une flotte vénitienne venant de la mer Noire ne peut que rester sans rien faire devant le fait accompli[16]. Constantinople est enfin reprise, les empereurs après 57 ans d’exil à Nicée siègent à nouveau dans la Cité impériale.

Mesures intérieures

Rénovation de Constantinople

Dès son arrivée à Constantinople, Michel VIII se fait sacrer empereur à Sainte-Sophie par Arsène qu’il a rappelé de son exil. Le basileus transporte la cour du Palais des Blachernes vers le Palais sacré, ancienne résidence des empereurs byzantins. Peu après Michel VIII prend conscience qu’il faut prendre des mesures d’urgence. En effet, l’empire byzantin et Constantinople en particulier est dans un état de ruine avancée. La Cité impériale a été abandonnée à son sort durant près de 60 ans et la ville est très détériorée. L’empereur rebâtit les quartiers incendiés ou fortement délabrés[17], il nettoie les rues pleines d’immondices, remet en état les murailles de la ville et construit une flotte de guerre[18]. Celle-ci bénéficie de l'installation d'un groupe de Tzakoniens venant de la Morée et qui constituent la majeure partie de l'équipage de la future flotte[19]. Cette dernière s'installe dans l'ancien port de Kontoskalion remis en état. Comme promis dans l’accord de Nymphée, il bâtit un quartier génois et remplit grâce aux habitants des faubourgs de Constantinople le quartier vénitien abandonné. Il pourvoit également à la restauration des églises et des monastères orthodoxes, afin de raviver la conscience religieuse de son peuple et ressusciter le sentiment de patriotisme. Michel s’attaque aussi à promouvoir l’art avec la création de fresques, d’icônes qui ont été pour certaines détruites durant l’occupation latine[1] tandis qu'une colonne est bâtie pour commémorer la reprise de Constantinople par Michel VIII[20]. Ce regain d’intérêt pour l’art peut s’observer jusqu’à la chute de Constantinople.

Crise religieuse

Cependant, Michel VIII sait qu’il est perçu par la population de l’Empire comme un usurpateur, aussi s’empresse-t-il de faire crever les yeux au jeune Jean IV en 1261 pour le priver de toutes prétentions au trône et le relègue dans une forteresse en résidence surveillée. Il mutile aussi son secrétaire Manuel Holobolos qui témoignait de la pitié envers la jeune victime[21]. De plus, l’empereur en tentant de créer une alliance avec Manfred de Sicile lui demande la main de sa fille Constance, veuve de Jean III Vatatzès[1]. Les réactions ne se font pas attendre. Arsène jette l’anathème sur l’empereur qui, en représailles, le destitue de ses fonctions et l’exile. Il le remplace au patriarcat par Germain III, archevêque d’Andrinople. Toute l’affaire est, semble-t-il, dirigée par le confesseur de Michel, le moine Joseph de Constantinople, qui oblige Germain à abandonner le patriarcat et s’y fait élire[22]. Au cours de son patriarcat, il annule logiquement l’excommunication de l’empereur. Cependant Arsène conserve de nombreux partisans[10].

Administration intérieure

Contrairement à ses prédécesseurs, Michel organise l’administration de l’Empire en faveur de la noblesse. Au prix de mariages et des dons, il réussit à s’allier la plupart des grandes familles de l’Empire. Il s’attache aussi à donner aux membres de sa famille des postes importants, à l’image de son frère Jean qui a mené la plupart des campagnes. Dès que son fils Andronic II atteint ses 16 ans, il le marie et l’associe au trône. Conséquence de ces libéralités et de l’entretien de son armée, il laisse à sa mort un Trésor impérial vide[23]. Ainsi, pour assurer la rénovation de l'empire byzantin, il est contraint de dévaluer l'hypèrperion, la monnaie byzantine. Cette politique initie le mouvement de dévaluation que connaît la monnaie byzantine tout au long du XIVème siècle[24]. De plus, les Génois bénéficient du monopole du commerce à travers l’Empire et le privent des principales ressources qui auraient pu restaurer sa grandeur. On peut citer comme exemple Manuel Zacaria, marchand génois qui obtient le monopole du commerce de l’alun[25]. Malgré cette domination gènoise, Venise et Pise, les deux autres républiques italiennes bénéficient encore d'avantages conséquents. Pour faire face à la banqueroute, Michel renonce à expulser les Vénitiens de Constantinople et chacune des trois colonies italiennes est dirigée par ses lois propres assurées par un dirigeant nommer par les métropoles (un baile pour les Vénitiens, un podestat pour les Gènois et un consul pour les Pisans)[24].

Tentatives d’Union entre les deux Églises

Dès la reconquête de Constantinople, Michel VIII essaie de rétablir de bons rapports avec la papauté pour éviter tout risque d’une nouvelle croisade contre l’Empire. Ainsi il tente de signer l’Union des deux Églises pour sauver Constantinople comme le font la plupart de ses successeurs[26]. De plus, il a à lutter contre Charles d’Anjou roi de Sicile qui avait comme projet de reprendre Constantinople et dont tous ces faits et gestes sont étroitement liés avec ses relations avec le pape.

Relations fluctuantes avec le pape et les États francs de Grèce

À son arrivée au pouvoir, Michel VIII avait comme but d’empêcher une croisade contre l’Empire et de reprendre pied dans la plupart des régions des Balkans ainsi qu’en Grèce. Pour récupérer cette région, il lui faut lutter contre le prince de Morée. C’est ce qu’il fait obligeant Guillaume II de Villehardouin, qui avait été fait prisonnier à la bataille de Pélagonia, à signer un traité (1262). Guillaume devient le vassal de l’Empire et doit rendre à ce dernier les forteresses de Mistra, Geraki et Monemvasia[27]. Michel donne l’administration de ses trois places fortes à son frère Constantin. L’empereur reprend ainsi peu à peu pied en Grèce. Cependant Guillaume de Villehardouin ne tarde pas à fomenter une alliance contre l’empire byzantin. En réaction, l’empereur pille les îles latines et envoie Constantin prendre la ville de Sparte[1]. Mais celui-ci échoue et son armée est annihilée. Peu de temps plus tard, une flotte génoise perd une bataille face aux Vénitiens qui commencent à reprendre le contrôle de la mer Égée.

Au moment de la reconquête de Constantinople, le trône de Saint-Pierre est vacant, et il faut attendre le 28 août et l’élection du pape Urbain IV pour que ce dernier réagisse. Il prêche une croisade contre Constantinople[28]. Le basileus, pour parer au danger, se rapproche de Manfred, mais ce dernier repousse les demandes de Michel. Aussi, ce dernier décide de s’adresser au pape pour réconcilier Grecs et Latins. Urbain IV accepte. En effet il a repoussé les demandes de Baudouin II qui veut se réconcilier avec Manfred. Or, la participation à la croisade de l’ancien empereur latin paraît indispensable. Le pape trouve donc un terrain d’entente avec Michel. Ainsi commence la tentative d’union des deux Églises.

En attendant l’arrivée des légats du pape, Michel VIII envoie de nouveau le général Constantin en campagne contre Andravida, la capitale de la principauté d’Achaïe. Cependant à Sergiana, l’armée byzantine est de nouveau battue et les mercenaires turcs désertent[1]. Une nouvelle fois, Constantin fuit et disparaît en tant que personnalité importante de l’empire. Pendant ce temps, Guillaume de Villehardouin ravage les terres byzantines du Péloponnèse avant de se réconcilier avec Michel VIII[29],[30]. Cette trêve peut laisser place aux pourparlers devant instaurer l’Union mais Urbain IV meurt le 2 octobre 1264.

Michel VIII inquiété par les Siciliens

La mort d’Urbain IV gêne considérablement Michel VIII dans ses projets. En effet, il était alors prêt à conclure l’Union des deux Églises avec le pape. L’empereur doit attendre le 5 février 1265 pour connaître le nouveau pape : Clément IV. Ce dernier soutient dès son avènement Charles d’Anjou dans son projet d’invasion de la Sicile contre Manfred[31]. Après sa victoire lors de la bataille de Bénévent où Manfred trouve la mort, Michel VIII commence à s’inquiéter. En effet, Charles d’Anjou a comme projet la conquête de Constantinople[32]. Le basileus tente de se réconcilier avec le pape mais ce dernier n’accepte pas[33]. De son côté Charles d’Anjou, après sa victoire face au successeur de Manfred, Conradin à la bataille de Tagliacozzo, met en place une flotte pour sa future campagne contre l’empire byzantin. De plus il signe un traité à Viterbe avec Baudouin II par lequel il s’engage à lui rendre son trône à Constantinople[34]. Le pape qui est aussi signataire du traité n’en est pas moins inquiet des projets de Charles d’Anjou. Clément IV continue donc son échange de lettres avec Michel Paléologue. Le pape est prêt à accepter l’Union mais contrairement à son prédécesseur, il n’accepte de reconnaître Michel VIII empereur que si le clergé grec dans son ensemble se soumet au pape. Mais le pape meurt peu après, laissant le Saint-Siège vacant pendant deux ans.

Cet événement sert tout particulièrement les intérêts de Charles d’Anjou qui n’est alors plus soumis à une pression pontificale pour son invasion de l’empire byzantin. Il signe même un traité avec le prince de Morée. Michel VIII, ne désespérant pas, envoie des messages à Saint Louis qu’il considère maintenant comme le chef de la chrétienté[35]. L’empereur envoie au roi de France deux ambassades lui demandant de détourner son frère de sa tentative se conquête de l’Empire. Louis IX délègue la question religieuse au conseil des cardinaux qui formule les mêmes demandes que Clément IV pour l’union, mais Louis XI réussit à entraîner Charles dans son projet de croisade en Tunisie[36] et le roi Louis IX s’apprête à recevoir la deuxième ambassade byzantine menée par Jean Teccos lorsqu’il meurt à Tunis de la peste. Charles d’Anjou peut à nouveau se consacrer entièrement à son projet d’invasion mais sur le chemin du retour en Sicile, une violente tempête coule 18 de ses navires et une grande partie de son armée. Cet événement entraîne un sursis à Michel VIII qui peut se préparer à une nouvelle offensive de Charles d’Anjou.

L’Union

Le nouveau pape, Grégoire X, est élu le 1er septembre 1271. Dès son élection et alors qu’il est encore à Saint-Jean-d’Acre, il envoie une lettre de soutien à Michel VIII et demande à Charles d’Anjou de stopper ses projets belliqueux contre l’Empire[37]. Cependant, le roi de Sicile continue son action et noue des liens avec les Albanais qui le nomment roi[38] et signe une alliance avec le prince d’Achaïe ainsi qu’avec la Bulgarie et la Serbie (1272-1273[39]). Pour parer à cette menace, Michel Paléologue s’allie avec le roi de Castille Alphonse X le Sage, qui est un farouche ennemi de Charles d’Anjou[40]. Mais c’est le pape qui est d’un grand secours pour l’Empire : ce dernier, alors qu’il était encore à Saint-Jean-d’Acre, annonce à Michel qu’il est tout à fait d’accord pour un projet d’Union entre les deux Églises[41] à trois conditions : l’acceptation par l’ensemble du clergé grec de la primauté du pape, l’appel ultime dans les affaires religieuses à Rome et l’hommage au pape dans les prières publiques[42]. Dès lors, Michel VIII se lance dans une vaste campagne pour persuader les hautes instances de l’Église byzantine d’accepter les propositions du pape. Il démontre que les trois conditions n’auraient jamais à être respectées : le pape ne viendrait jamais à Constantinople, il n’y aurait donc pas à le faire passer avant les ecclésiastiques orthodoxes ; nul n’aurait l’idée d’entreprendre un long voyage pour porter son appel à Rome ; rendre hommage au pape dans les prières publiques ne changerait rien à la pureté de la doctrine orthodoxe[42].

Mais l’empereur rencontre une forte résistance. Pour éviter tout échec dans sa tentative d’unir les deux Églises il confirme à Grégoire X que l’ensemble du clergé est d’accord envers ces propositions. Le basileus, pendant ce temps, tente tant bien que mal de se concilier le clergé grec, lui assurant que l’Union est la seule chance de sauver Constantinople. Sa politique remporte quelques francs succès, à l’exemple de Jean Veccos, théologien qui finit par être convaincu du bien fait de l’Union. Mais le patriarche Joseph reste inflexible. Malgré tout, une ambassade est bien présente au concile œcuménique de Lyon, représentée notamment par l’ex-patriarche Germain, Georges Akropolitès et Théophane, le métropolite de Nicée[43]. Mais pour arriver à Rome puis ensuite à Lyon, l’ambassade byzantine doit passer par le territoire de Charles d’Anjou qui n’est bien sûr pas d’accord pour la laisser passer. Il finit cependant par céder sous la pression du pape et l’ambassade arrive à Lyon. Après avoir été informé par les trois ambassadeurs byzantins de l’acceptation par l’ensemble du clergé grec de la condition pontificale, l’Union est officiellement déclarée lors de la quatrième section du concile, le 6 juillet 1274[44].

Une Union fragile

L’Union des deux Églises concrétise un rêve de deux siècles des papes depuis le schisme de 1054 ; pour Grégoire X c’est une grande victoire qui fait grandir son prestige. Mais, pour l’empire byzantin, la situation est en tout point différente, les hauts dignitaires byzantins sont farouchement contre l’Union[45], mais cela n’empêche pas Michel VIII de sacrer l’union des deux Églises le 16 janvier 1276 à la chapelle du palais. Le 26 mai de la même année, il destitue le patriarche Joseph, anti-unioniste, pour le remplacer par Jean Vekkos, pro-unioniste. Ce dernier tente tant bien que mal de convaincre les hautes instances byzantines mais il n’y arrive que partiellement et l’opposition grandit[43], menée notamment par Grégoire de Chypre ainsi que plusieurs personnes de la famille de Michel, dont sa sœur Théophanie que Michel VIII n’hésite pas à emprisonner. Néanmoins le point positif de l’Union est la trêve signée entre l’empereur et Charles d’Anjou (octobre 1274).

Malgré ses problèmes, Michel Paléologue continue de correspondre avec le pape et essaie de mettre en place avec lui un projet de croisade censé chasser les Turcs de l’Asie Mineure et recréer un État chrétien en Terre Sainte. Mais ce projet ne peut aboutir du fait de la mort de Grégoire X le 10 janvier 1276.

L’Union, un but impossible ?

La mort de Grégoire X porte un coup dur à la subsistance de l’Union et la succession du pape est complexe — trois papes en deux ans de janvier 1276 à mai 1278, tous élus sous l’influence de Charles d’Anjou[32] et donc plus ou moins hostiles à l’empire byzantin. Nicolas III, élu en mai 1278, est, lui, hostile aux projets belliqueux du roi de Sicile. Cependant il demande à Michel VIII la soumission de tout le clergé grec sans exception et surtout l’intégration du « filioque » dans le credo orthodoxe[42]. Le pape envoie donc un légat à Constantinople. Lorsqu’il arrive, Jean Vekkos abdique de son poste de patriarche pour des raisons peu claires[10], peut-être à cause du « filioque ». Cet événement met Michel VIII dans l’embarras, il doit en effet cacher au légat la défection d’un des plus fervents défenseurs de l’Union. Finalement, Jean Vekkos accepte de revenir à son poste. Le basileus arrive quand même à persuader le pape qu’il fait son possible pour que l’Union soit acceptée par tous et demande au pape d’agir pour que Charles d’Anjou stoppe ses projets d’invasion de l’empire byzantin, car, selon lui, cela nuit au bon déroulement de l’Union. Mais, encore une fois, le pape meurt le 22 août 1280.

Son successeur Martin IV est complètement acquis à la cause de Charles d’Anjou. Cette élection marque la fin de l’Union. Michel VIII ne peut plus accepter d’autres concessions pour le bien de l’Union. En effet, pour essayer de faire accepter l’Union aux hauts dignitaires byzantin et à la population en général, il se comporte en empereur cruel, crevant les yeux de la plupart des principaux opposants à l’Union[46]. Comme la plupart de ses successeurs, Michel Paléologue a tenté d’unir les deux Églises pour, selon lui, empêcher la formation d’une croisade contre l’Empire et dans une plus large mesure en provoquer une contre les Turcs. Mais le ressentiment entre Grecs et Latins est bien trop fort pour faire accepter à l’ensemble de la population de l’Empire le bien fondé de l’Union[47]. Il est impossible de faire changer d’avis une population par la force et cela les Paléologue le comprennent assez vite. De plus Michel VIII doit s’opposer à des papes qui, excepté Grégoire X, demandent de trop fortes concessions pour l’Empire. Jamais donc l’Union lors de la dynastie des Paléologue en général et du règne de Michel VIII en particulier n’a pu s’établir de manière durable.

La politique de Michel VIII dans les Balkans

Dans sa politique balkanique, Michel VIII, malgré son envie de reprendre pied dans la péninsule, n’a aucune vue d’ensemble et par manque de moyens militaires, il passe le plus clair de son temps sur la défensive[48]. Le basileus procède par des attaques mineures comme contre le prince de Morée. Par contre, face au despotat d’Épire, la situation est différente. À la mort de Michel II, Michel VIII tente de s’attacher les services de Jean l’Ange qui a reçu la Thessalie en héritage, par l’intermédiaire de présents[49], en l’invitant à Constantinople en grande pompe. Malgré cela le prince de Thessalie reste contre l’empire byzantin. Mais en accueillant les anti-unionistes, Jean l’Ange va trop loin et Michel Paléologue lance une opération lors de laquelle il envahit la Thessalie et capture plusieurs cités dont Bérat[50].

Avec le tsar bulgare Constantin Ier Asên marié à une fille de Théodore II, les relations sont mauvaises. Après avoir tenté sans succès d’empêcher Michel VIII de reprendre Constantinople, Constantin Ier Asên subit les représailles du basileus qui avance jusqu’à la plaine de Sofia (1264). Mais Michel doit battre en retraite lorsqu’il arrive en vue de l’armée hongroise d’Étienne V. Suite à cela Michel Paléologue prend Philippopoli ainsi que plusieurs cités de l’est de l’État bulgare. Constantin réagit néanmoins et demande à son allié tatar Nogaï Khan du Kiptchak[51] d’attaquer l’empereur byzantin. Le khan inflige une lourde défaite à Michel VIII avant de piller la Thrace (1265)[52]. Pour se sortir de ce mauvais pas, Michel Paléologue marie sa fille à Constantin Asên veuf. En plus de cela le basileus doit rendre au tsar les villes de Mer Noire qu’il lui avait prises, mais Michel n’obtempère pas ce qui provoque une nouvelle guerre. Constantin tente d’appeler ses alliés Tatars, mais Nogaï a changé de camp et est devenu l’allié de l’empereur car celui-ci lui a donné une de ses bâtardes en mariage[53]. Ainsi c’est le khan du Kiptchak qui protège la Thrace de l’assaut des Bulgares.

Peu après, suite à un incident, la régence bulgare revient à la fille de Michel VIII. Cependant, les hauts dignitaires bulgares y sont opposés et nomment Ivaïlo tsar (1277)[10]. Une guerre civile se produit dont Michel essaie de profiter pour agrandir son territoire au détriment des Bulgares[54]. Le basileus soutient Jean Asên, l’opposant à Ivaïlo au trône bulgare. Le prétendant de Michel réussit à s’établir sur le trône sous le nom de Jean Asen III mais est renversé peu après par Ivaïlo qui est lui même renversé en 1280 par George Terter qui, dès son avènement, signe un traité avec Charles d’Anjou contre Michel VIII[55]. Ainsi, la Bulgarie en tombant dans une crise de succession n’est plus un danger direct pour l’Empire. Il en va tout autrement de la Serbie, État jeune et en pleine expansion. Le principal chef des Serbes Étienne Uroš Ier se marie avec une latine, Hélène d’Anjou. Pour éviter une guerre avec les Serbes, Michel Paléologue tente de marier une de ses filles à un prince serbe, Miloutine. Mais le projet ne peut aboutir, l’ambassade byzantine considérant la cour du prince comme indécente pour une princesse byzantine. Ceci a des conséquences néfastes pour l’Empire. En effet, Miloutine est très irrité par l’abandon du mariage et il se marie avec une fille de Jean l’Ange le grand ennemi de Michel VIII. Peu après, en capturant les cités de Skopje et de Serrès, Etienne Uros ouvre la voie à ses successeurs qui deviennent de dangereux ennemis pour l’empire byzantin[56].

Politique orientale

Michel VIII très occupé par sa politique en Occident a des relations relativement pacifiques avec les puissances orientales. Très tôt, il signe un traité avec le khan mongol Houlagou Khan qui règne en Asie mineure et qui est pro-chrétien. Il noue des relations avec les mamelouks et son chef Baybars avec qui il partage un but : éviter une croisade de l’Occident. Ainsi Baybars demande à Michel de lui laisser le libre passage des Détroits pour qu’il puisse communiquer avec son allié le khan Nogaï (pro-musulman) du khanat du Kiptchak. Michel VIII hésitant finit par abandonner son alliance avec Houlagou espérant par ce traité avec Baybars dissuader Nogaï l’allié des bulgares d’attaquer l’empire ce qu’il réussit puisqu’une triple alliance anti-occident fut signé par Baybars, Nogaï et Michel Paléologue. Mais en 1272 avec l’Union des deux Églises, l’empire byzantin arrête de communiquer avec l’Égypte avant de signer en 1277 un traité avec Qala'ûn[57], le successeur de Baybars, contre Charles d’Anjou.

Face au sultanat turc de Roum, Michel VIII n’agit pas. En effet ce sultanat est peu dangereux et doit concentrer l’essentiel de ses forces face aux Mongols. Le basileus par manque de moyens militaires ne peut récupérer des territoires. De plus, la culture hellénique a complètement disparue du territoire du sultanat, les Seldjoukides y ont créé une civilisation nouvelle et même si Michel avait reconquis le sultanat, il aurait eu du mal à rétablir la civilisation byzantine sur ce territoire. Ainsi l’Asie Mineure qui pendant plus de 1000 ans avait connu la culture romaine et hellénique (avec l’Empire Romain dans un premier temps puis avec l’empire byzantin) est en train de découvrir une nouvelle civilisation. Seul l’empire grec de Trébizonde réussit à sauver l’hellénisme. Sur les terres d’Asie Mineure, de nombreux sultanats turcs émergent dont celui de Karaman qui s’empare d’Iconium en 1278[58]. Une autre tribu, les Kayi, chassée par les Mongols s’établit entre Kütahya et Brousse et se met au service du sultan Alaeddin Keykubad Ier[59]. Cette tribu commandée par Ertugrul fait entrer les Ottomans dans l’histoire.

En hébergeant `Izz ad-Dîn Kay Kâwus le sultan de Roum qui avait été chassé de son trône par les Mongols, il commet une erreur[60]. En effet, il promet à Houlagou de garder le sultan de Roum à Constantinople pour que celui ci ne vienne pas reprendre son bien. `Izz ad-Dîn furieux se tourne du côté du tsar bulgare à qui il communique des informations avant de quitter la capitale byzantine après la défaite de Michel VIII en 1265[61]. Ne pouvant mener une politique offensive face aux différents émirats turcs, il aurait pu renforcer la défense aux frontières mais il fait le contraire. Les empereurs de Nicée pour garder la frontière orientale ont établi des colons payés pour protéger les défenses. Michel VIII abandonne le système trop coûteux[62] et ainsi les villes et villages frontaliers deviennent la cible de nombreux raids turcs et mongols et très vite la région est désertée. Michel envoie alors son frère Jean Paléologue, déjà victorieux à Pélagonia. En face, les Turcs sont solidement implantés et Jean se contente de renforcer les forteresses de Tralles et des villes de la vallée du Méandre. De plus, il s'assure que la paie des soldats de la région soit suffisamment importante et régulière[63]. Cependant, peu de temps après le départ de Jean qui meurt en 1274, les Turcs reprennent leurs incursions. La région est désertée par les Byzantins et la Carie devient définitivement turque. En réaction, Michel envoie Andronic Paléologue son fils contre les Turcs et les Mongols. Il obtient dans un premier temps des succès avec notamment la reprise de la ville de Tralles qu’il renomme Andrinocopolis. Cependant il la laisse sans murailles et sans approvisionnement[64] et très vite les Turcs reprennent la ville après après avoir vaincu une troupe byzantine dirigée par le gouverneur de la région[65]. Michel VIII est ainsi obligé de signer un traité où il concède nombre de villes et villages aux émirats turcs et mongols dont l’ancienne Tralles qui devient ainsi un émirat turc (celui des Mentese) de plus en plus proche de Constantinople[66]. Pour préserver ses dernières possessions asiatiques, Michel VIII fait édifier une ligne de forteresses le long du fleuve Sangarios. En 1281, Michel peut enfin venir mener une campagne en Bythinie, ravagée par les raids turcs. Il réussit à repousser ces derniers mais ne peut pas continuer sa campagne car Jean Doukas se révolte de nouveau contre Byzance[67].

Michel VIII, principal artisan des Vêpres siciliennes

Les Vêpres siciliennes, la plus grande réussite de Michel VIII dans sa politique extérieure (exceptée la reprise de Constantinople). Tableau par Francesco Hayez (1846)

Les Vêpres siciliennes, la plus grande réussite de Michel VIII dans sa politique extérieure (exceptée la reprise de Constantinople). Tableau par Francesco Hayez (1846)

Tout au long de son règne, Michel VIII a à lutter avec à Charles d’Anjou, frère du roi de France Louis IX, qui avait conquis la Sicile au détriment de Manfred. La lutte contre ce nouvel ennemi est d’ailleurs quasiment indissociable de la tentative d’Union des deux Églises. En effet, quand le pape est pour l’Union, Charles d’Anjou a du mal à progresser ; au contraire si le pape est pour les Francs de Sicile alors le frère de Louis IX progresse. À la mort de Grégoire X, Charles Ier d’Anjou s’empare de l’Achaïe le 1er mai 1278) prétextant qu’il en est l’héritier. Il argue du fait qu’il est marié à la fille de Guillaume de Villehardouin, prince de Morée (principauté qui incluait aussi l’Achaïe). Mais cette prise de possession ne lui apporte rien sinon des ennuis car les Byzantins lancent des incursions dans l’Achaïe depuis la forteresse de Mistra. Le pape d’origine française Martin IV est tout acquis à la cause de Charles d’Anjou. Ainsi, il excommunie Michel VIII en octobre 1281[68]. Cependant, la situation de Charles ne s’améliore pas. Il envoie un de ses chefs de guerre, Hugues de Sully avec 8 000 soldats, assiéger Berat, cité de l’Adriatique et point clé de la route menant à Thessalonique. Charles d’Anjou décide d’assiéger les défenseurs pendant tout l’hiver 1280-1281. En mars, l’armée byzantine arrive en renfort et se poste en surplomb de la cité. L’impossibilité pour les Angevins de savoir le nombre et la position de l’adversaire crée la panique dans les rangs de l’armée qui bat en retraite. Les cavaliers sont pour la plupart faits prisonnier et emmenés à Constantinople dans la plus pure tradition romaine[1].

Charles d’Anjou, irrité par tous ces échecs et voyant qu’il ne peut progresser dans le territoire de l’Empire, forme une alliance avec le prince de Tarente ainsi que Venise. Cette alliance projette de rétablir l’empire latin de Constantinople (traité d’Orvietto, 3 juillet 1281). Mais Michel VIII réagit et avec son fidèle allié le roi d’Aragon qui s’estime successeur légitime de la Sicile, il provoque une révolte des Siciliens le 30 mars 1282 qui aboutit au massacre des troupes angevines[1]. Les derniers sont chassés de l’île et la Sicile est à partir de cette date dominée par les Aragonais. Cet événement est nommé ultérieurement les « Vêpres siciliennes ». Ce coup de maître est sûrement la plus grande réussite de Michel VIII dans sa politique extérieure.

Gênes ou l’impossible renaissance économique de l’empire

Le traité de Nymphée concède d’énormes droits commerciaux à Gênes. La cité italienne possède ainsi un quasi-monopole économique dans l’empire à l’image de son contrôle sur l’alun. Après Venise pendant près de 60 ans, c’est au tour de sa rivale de contrôler l’économie de l’empire[69]. En s’établissant au confluent des routes commerciales, elle empêche l’empire byzantin de profiter des immenses possibilités commerciales qu’il possède. De plus, Gênes pourtant officiellement allié à l’empire n’hésite pas à comploter contre lui comme en 1264 où Gênes signe un traité avec Manfred Ier de Sicile pour rétablir l’empire latin. Finalement Michel VIII se réconcilie avec la cité maritime. Cependant en compensation de la trahison, les Génois sont chassés de Constantinople et doivent s’installer dans le faubourg de Galata de l’autre côté de la Corne d’Or. Michel VIII établit ainsi une ville nouvelle qui n’est plus du tout sous contrôle de l’empire et qui grâce à son port attire bientôt les bateaux du monde entier qui peu à peu désertent le port de la Cité Impériale et ainsi plongent encore plus l’empire byzantin dans la détresse[10].

Un bilan en demi-teinte

Michel VIII meurt le 11 décembre 1282 alors qu’avec l’aide de 4 000 Tatars de la Horde d’Or, il s’apprête à lancer une attaque devant supprimer l’État de la Thessalie[70]. Il part donc en campagne en bateau puis à cheval mais sa mauvaise santé l’oblige à s’arrêter en Thrace où il meurt à Pachomios. C’est son fils Andronic II déjà co-empereur qui lui succède et l’enterre à l’endroit de sa mort préférant éviter des funérailles dans la capitale où une partie de la population est hostile au défunt empereur[1]. Le corps fut plus tard transporté à Selymbria.

À sa mort, Michel VIII laisse un empire restauré mais faible. Au début de son règne, alors qu’il est empereur de Nicée, il obtient ses plus grands succès dont le plus important est bien sûr la reprise de Constantinople. Malgré cet exploit qui lui permet de restaurer l’empire byzantin, Michel VIII est vu par ses contemporains comme un usurpateur, rien de plus. De surcroît, après la prise de la Cité Impériale, il multiplie les erreurs. L’horrible mutilation qu’il fait subir au jeune Jean IV faillit lui coûter son trône. De plus, la révocation du patriarche Arsène Autorianos, provoque la création d’une Église favorable au patriarche, les arsénites qui provoquent presque un schisme. Dans sa politique intérieure, Michel réussit en partie à rénover et à repeupler Constantinople qui était dans un état lamentable en 1262, mais son traité avec Gênes est catastrophique pour l’Empire et est le début d’une lutte entre Génois et Vénitiens qui se déroule sur l’Empire et prive Byzance des ressources nécessaires pour sa sauvegarde. Sa tentative d’Union des deux Églises avait pour but la sauvegarde de l’empire byzantin contre une menace des États catholiques. La façon dont il essaie de la faire accepter à la population byzantine lui aliène la plupart des grands nobles de l’empire byzantin. En politique étrangère, il réussit plus ou moins ses objectifs : il réussit à empêcher une nouvelle croisade contre l’Empire et surtout, en provoquant les Vêpres siciliennes, il détruit son ennemi juré. Malheureusement, en Grèce, il ne réussit pas à chasser les principautés franques qui restent dangereuses pour l’Empire. Dans les Balkans, bien qu’il ait réussi de beaux coups d’éclats face à la Bulgarie, il se découvre au contraire un ennemi qui devient extrêmement dangereux pour l’Empire : la Serbie. Dans sa politique orientale il a de bons rapports avec les Mamelouks et le khanat de Kiptchak mais la suppression des colons qui protègent la partie orientale de l’Empire est un désastre[62]. Michel VIII perd ainsi les principales terres qui ont constitué l’empire de Nicée et plus que jamais, l’Empire risque de perdre ses dernières provinces asiatiques.

Famille

Michel VIII est le fils d’Andronic Paléologue, gouverneur de Thessalonique, et de Théodora Paléologue. Marié en 1253 à Théodora Vatatzès (1240 † 1303), cousine des empereurs Lascaris de Nicée, il eut pour enfants :

-

- Manuel (1255 † 1259)

- Andronic II Paléologue (1259 † 1332)

- Constantin (1261 † 1306) (père du despote Jean Paléologue et arrière-grand-père d’Étienne Uroš IV Dušan)

- Theodoros († ap.1270)

- Irène, mariée en 1278 avec Jean Asen III, tsar des Bulgares († 1302)

- Anne (1260 † 1300), mariée en 1278 avec Demetrios Ange

- Eudoxie Paléologue († 1302), mariée à Jean II de Trébizonde († 1297)

- Théodora, mariée en 1254 avec David VI, roi de Géorgie († 1293)

Ascendance sur trois degrés

┌──> Michel Paléologue │ │ ┌──> Alexis Paléologue │ │ │ │ └──> │ │ ┌──> Andronic Paléologue │ gouverneur de Thessalonique │ │ │ │ ┌──> │ │ │ │ │ │ │ └──> Irène Comnène │ │ │ │ └──> │ │ Michel VIII Paléologue (1224 † 1282) empereur byzantin (1261-1282) │ │ ┌──> Georges Paléologue │ │ sebastos │ │ │ ┌──> Alexis Paléologue │ │ │ │ │ │ │ └──> │ │ │ │ └──> Théodora Paléologue │ │ ┌──> Alexis III Ange († 1203) │ │ empereur byzantin (1195-1203) │ │ └──> Irène Ange │ └──> Euphrosyne Doukaina Kamatera

Sources

- George Akropolitès, Synopsis Chronike.(contemporain du règne)

- Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, éditions Albin Michel.(ISBN 2226057196)

- (en) Cambridge Medieval History, Éditions Paul Fourrache, (ISBN 100521853605)

- Jacques Heers, Chute et mort de Constantinople 1204-1453, éditions Perrin.(ISBN 2262020981)

- Michel Kaplan, Alain Ducelier, Byzance : du IVe au XVe siècle, éditions Hachette Supérieur.(ISBN 2011455774)

- John Julius Norwich (trad. Dominique Peters), Histoire de Byzance (330-1453), 1998 [détail des éditions]

- Georges Pachymères, Histoire, éditions Albert Failler.(contemporain du règne)

- Michel VIII sur le site monarchies.org

Références

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h et i http://www.monarchies.org/souverains/byzance/michel_VIII.htm

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 318-319.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue restaurateur de l’Empire byzantin, p. 30-33.

- ↑ Cambridge Medieval History, p. 507.

- ↑ George Akropolite, Synopsis Chronique, p. 1162 et suivantes.

- ↑ Georges Akropolitès, Synopsis Chronike, p. 510.

- ↑ George Akropolite, Synopsis Chronike, p. 1205.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue, restaurateur de l’empire Byzantin, p. 39-40.

- ↑ Longnon, Chronique de Morée.

- ↑ a , b , c , d et e Georges Pachymères, Histoire

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 320.

- ↑ Chrysanthos, L’empire de Trébizonde, p. 177.

- ↑ Cambridge Medieval History, p. 509.

- ↑ Bratianu, Recherches sur le commerce génois dans la mer Noire, p. 79-81.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 320-321.

- ↑ George Akropolite, Synopsis Chronike, p. 85-86.

- ↑ Füchs, Die Höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, p. 155.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue, p. 47-49.

- ↑ Donald M. Nicol, Les Derniers Siècles de Byzance, éditions Texto, p.62

- ↑ Donald M. Nicol, Les Derniers Siècles de Byzance, éditions Texto, p.64

- ↑ Georges Pachymères, Histoire, Tome III p. 10-12.

- ↑ Nicéphore Grégoras, Tome IV.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 322.

- ↑ a et b Donald M. Nicol, Les Derniers Siècles de Byzance, éditions Texto, p.63

- ↑ W. Miller Essays on the Latin Orient, p. 284 et suite.

- ↑ Alain Ducelier, Michel Kaplan, Byzance du IVe au XVe siècle, p. 148.

- ↑ Nicéphore Grégoras, Chronique de Morée, p. 287.

- ↑ Norden, Das Papsstum und Byzanz, p. 405.

- ↑ Zakythinos, Le despotat grec de Morée, p. 38-44

- ↑ Rodd, The Princes of Achaïa, p. 226-230.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 324.

- ↑ a et b Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 323.

- ↑ Norden, p. 448.

- ↑ Zakythinos, le Despotat grec de Morée, p. 45-47.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 325.

- ↑ Louis Bréhier, L’Église et L’Orient, les croisades, p. 237.

- ↑ Georges Pachymères, Histoire, p. 11.

- ↑ Alain Ducelier, Michel Kaplan, Byzance du IVe au XVe siècle, p. 108.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue, p. 94.

- ↑ Norden, Das Pappstum und Byzans, p. 286-289.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 126.

- ↑ a , b et c Deno Geanakoplos, « Michael VIII Palaeologus and the Union of Lyons »

- ↑ a et b Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 327.

- ↑ Georges Pachymères, Histoire, T. V, p. 21-22.

- ↑ Alian Ducelier, Michel Kaplan, Byzance du IVe au XVe siècle, p. 127.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 321.

- ↑ Michel Kaplan, Alain Ducelier, Byzance du IVe au XVe siècle, p. 151.

- ↑ Louis Bréhier,Vie et mort de Byzance, p. 329.

- ↑ Nicéphore Grégoras, Chronique de Morée.

- ↑ Norden, Das Pappstum und Byzans, p. 544.

- ↑ Grousset, L’Empire des Steppes, p. 526.

- ↑ Cambridge Medieval History, T. IV, p. 527.

- ↑ Georges Pachymères, Histoire, t.V, p. 3 et suite.

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 331.

- ↑ Cambridge Medieval History, p. 527-530.

- ↑ Cambridge Medieval History, p. 532.

- ↑ Canard, Le traité de 1281 entre Michel Paléologue et le sultan Qala'ûn p. 669, traduction française d’un traité arabe du XIIIe ou XIVe siècle

- ↑ Cahen, Les turcomans de Roum au moment de l’invasion mongole, p. 131-139.

- ↑ Cambridge Medieval History, p. 655 et suite.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue, p. 120.

- ↑ Chapman, Michel Paléologue, p. 148.

- ↑ a et b Paul Lemerle, Histoire de Byzance, p. 114.

- ↑ Donald M. Nicol, Les derniers siècles de Byzance, éditions Texto, p.106

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, éditions Albin Michel, p.334

- ↑ Donald M. Nicol, Les Derniers Siècles de Byzance, éditions Texto, p.107

- ↑ Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, p. 334.

- ↑ Georges Pachymères, II, p.591-595

- ↑ Deno John Geannakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West

- ↑ Alain Ducelier, Michel Kaplan Byzance du IVe au XVe siècle, p. 137.

- ↑ Jacques Heers, Chute et mort de Byzance

Bibliographie

En français

- Louis Bréhier, Vie et Mort de Byzance, Albin Michel, mai 2006, 632 p. (ISBN 2-226-17102-9) [présentation en ligne]

- Donald M. Nicol, Les derniers siècles de Byzance. 1261-1453. , Les Belles Lettres, Paris, 2005. (ISBN 2-251-38074-4)

- Paul Gautier, Encyclopédie Larousse en 20 volumes, vol. 3, Paris, 1972 (ISBN 2-03-000903-2), partie Michel VIII

- Paul Gautier, Encyclopédie Larousse en 20 volumes, vol. 4, Paris, 1972 (ISBN 2-03-000904-0), partie Byzantin (Empire)

- (collectif), Byzance, l’empire d’Orient, Sélection du Reader’s Digest, 2003 (ISBN 2-7098-1496-X).

d’après A concise history of Byzantium de Warren Treadgold (Palgrave/Macmillan 2001)

- Jean-Claude Cheynet, Byzance : L’Empire romain d’Orient, Armand Colin, 2e édition, 2006 (ISBN 2200346891)

- Vannier, J-F. Les premiers Paléologues (Études prosopographiques), 1989, (ISBN 2-85944-110-7)

En anglais

- Nicol, Donald. The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, 1993, (ISBN 0246105593)

- Deno John Geanakoplos, « Michael VIII Palaeologus and the Union of Lyons (1274). », The Harvard Theological Review, Vol. 46, No. 2 avr., 1953.

- Deno John Geanakoplos, « Greco-Latin Relations on the Eve of the Byzantine Restoration: The Battle of Pelagonia-1259 », Dumbarton Oaks Papers Vol. 7, 1953.

- Deno John Geannakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West 1258-1282: A Study in Byzantine-Latin Relations, Cambridge UP, 1959.

- Deno John Geannakoplos, Constantinople and the West: Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches., University of Wisconsin Press, 1989.

- Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford UP, 1991, (ISBN 0195046528)

- Alice-Mary Talbot « The Restoration of Constantinople under Michael VIII » Dumbarton Oaks Papers Vol. 47, 1993.

Précédé par Michel VIII Paléologue Suivi par Jean IV Lascaris

empereur grec de Nicée

Empereur romain d'Orient ou Basileus 1261-1282 Andronic II Paléologue Baudouin II de Courtenay

empereur latin de Constantinople- Portail du monde byzantin

Catégories : Bon article | Empereur byzantin | Famille Paléologue | Naissance en 1224 | Décès en 1282 -

Wikimedia Foundation. 2010.