- Jacques René Hébert

-

Jacques-René Hébert

Jacques-René Hébert Surnom(s) Le père Duchesne Naissance 15 novembre 1757

AlençonDécès 24 mars 1794 (à 36 ans)

ParisNationalité  France

FranceProfession(s) Journaliste Jacques-René Hébert, né à Alençon le 15 novembre 1757 et guillotiné à Paris le 24 mars 1794, est un homme politique et journaliste français de la Révolution, fondateur du Père Duchesne. Il est parfois présenté comme le chef des Enragés, réputation contestée qu’il doit à sa popularité et à sa mise en avant dans le procès dit des Hébertistes.

Sommaire

Débuts

Fils d’un notable, l’orfèvre Jacques Hébert, ancien premier juge consul et échevin, mort en 1766, et de Marguerite Beunaiche de La Houdrie (1727-1787), Jacques-René Hébert fit des études de droit au collège d’Alençon puis il entra comme clerc en pratique chez un procureur d’Alençon. En raison de l’affichage d’un libelle diffamatoire contre un certain docteur Clouet, il fut l’objet de poursuites judiciaires. Il dut quitter Alençon pour se réfugier à Rouen, puis il vint à Paris. Il traversa une passe financière très difficile, et vécut grâce au soutien d’un coiffeur de la rue des Noyers, le sieur Parisot[1]. Il sortit de cette situation en obtenant une place de contrôleur de contremarques au théâtre des Variétés, depuis le théâtre de la République. Camille Desmoulins raconte dans son journal Le Vieux Cordelier no 5 qu’il fut congédié pour indélicatesse : « Nous avons la preuve dans nos registres, disaient les acteurs, qu’il nous a volés avant qu’il ne fût procureur de la Commune ». Quoi qu’il en soit, après avoir quitté les milieux de théâtre – où il ne pouvait manquer de croiser certains auteurs comme Ronsin, Jean-Marie Collot d'Herbois ou Fabre d'Eglantine –, Jacques-René Hébert entra au service d’un médecin. On dit qu’il ne se montra guère scrupuleux dans les tarifs des saignées qu’il pratiquait lui-même[2]. Jusqu’en 1789, il vécut d’expédients et parfois d’escroqueries.

L’année 1789 n’apporta pas de changement notable dans sa situation, sinon qu’un docteur Boisset, un compatriote, accepta de le loger à condition qu’il rédigeât – à sa place, dit-on –, une brochure : la Lanterne magique ou le Fléau des Aristocrates qui marqua le début de sa carrière de libelliste. Il publia ensuite quelques opuscules tandis que sa situation matérielle devenait de plus en plus précaire.

Fondation du Père Duchesne

La publication des premiers numéros du Père Duchesne, à partir de septembre 1790, va ouvrir une nouvelle période dans sa vie. Plusieurs pamphlets avaient été publiés sous ce nom, mais celui d’Hébert, que les colporteurs de rue vendaient en criant : Il est bougrement en colère aujourd’hui le père Duchesne !, se distinguait par la violence qui caractérisait son style. De 1790 à 1791, le Père Duchesne était constitutionnel et encore favorable à Louis XVI et La Fayette, blâmant Marie-Antoinette et Marat et réservant ses foudres à l’abbé Maury, grand défenseur de l’autorité pontificale contre la constitution civile du clergé. Avec l’avènement de la République, le ton se durcit nettement. En 1792, la Commune de Paris puis les ministres de la guerre Pache, puis Bouchotte, firent acheter plusieurs milliers de numéros qui furent distribués gratuitement, notamment aux armées afin de soi-disant sortir les soldats « d’une torpeur jugée dangereuse pour le Comité de salut public » !

Révolutionnaire et muscadin

Le 17 juillet 1791, Hébert co-signa la pétition du Champ-de-Mars et la fusillade des « patriotes » le jeta au premier rang des révolutionnaires. Le Père Duchesne devint journal des révolutionnaires radicaux. Il affecta désormais un ton débraillé, ce style si volontiers ordurier qui était susceptible de plaire aux masses. Le Père Duchesne se mit à attaquer sans ménagement La Fayette, Mirabeau, Bailly : après la fuite du roi et son arrestation à Varennes, il prit Louis XVI et aussi bien le pape Pie VI à partie. Il avait rencontré une femme de trente-sept ans, sortie d’un couvent et qui, contrairement à ce qu’ont écrit G. Lenotre[3] et d’autres, était jolie. Son passeport, conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris, révèle qu’elle était petite, châtain avec des traits réguliers. Tous ceux qui les ont connus dans leur intimité rapportent qu’Hébert et son épouse menaient un train de vie bourgeois et que, surtout à partir de 1792, ce train de vie devint assez luxueux. Hébert était alors entré depuis des semaines dans l’intimité d’un homme et de sa famille : Jean-Nicolas Pache, qui fut maire de Paris et ministre de la Guerre[4]. Pendant toute la Révolution, Pache et les hommes qu’il salariait affectaient l’exagération révolutionnaire et la surenchère démagogique. Hébert était de ceux là - il avoua que le « père Duchesne », au propre et au figuré, ne lui ressemblait absolument pas - mais s'il a pu jouer au démagogue dans son propos journalistique, il ne suivit guère Pierre-Gaspard Chaumette qui paraissait en public avec un bonnet et des sabots. Hébert était un homme raffiné qui, comme Robespierre, aimait s’habiller avec élégance. Il aimait aussi s’entourer de beaux objets comme de belles tapisseries qui, dit-on, venaient de la Manufacture des Gobelins. Son enrichissement était évidemment lié à la manne extraordinaire que lui procurait Pache qui lui commanda, comme maire de Paris, puis comme ministre de la Guerre, des milliers et des milliers de numéros du Père Duchesne, journal destiné à créer de l’agitation antigouvernementale et qui était, en réalité, d’inspiration contre-révolutionnaire. Les liaisons de Jacques-René Hébert avec Delaunay d'Angers sont éminemment suspectes : la maîtresse puis femme de Delaunay d’Angers fut un temps l’amie de Andres Maria de Guzman, un des principaux distributeurs de fonds de l’étranger auprès des Exagérés, et faisait les honneurs de son hôtel particulier somptueux, rue Neuve des Mathurins. À Passy où le couple Hébert se rendait à la belle saison, demeurait le banquier Jean Conrad de Koch[5] et son épouse, Barbara Heffler de La Fontaine, qui jugeait que l’épouse de Hébert se mêlait un peu trop de politique. On les voyait encore à Passy chez Sulpice Huguenin[6] et son épouse qui y avaient une « campagne », ou encore chez Jean-Jacques Debeaune, directeur de l’entreprise de transports militaires Winter et Cie[7], qui avait soumissionné pour des sommes considérables avec Jean-Nicolas Pache quand celui-ci était ministre de la Guerre.

Membre du club des Cordeliers, Jacques-René Hébert siègea à la Commune insurrectionnelle où il fut envoyé dans la nuit du 9 au 10 août 1792 par la section Bonne-Nouvelle. Il participa à sa façon, en 1792, à la chute de la monarchie dans le rôle d’accusateur public, approuvant hautement, dans son journal, les massacres de septembre qui s’opérèrent sous la responsabilité des membres de la Commune du 10 août.

Le 22 décembre 1792, il fut nommé second substitut du Procureur de la Commune, Pierre-Gaspard Chaumette qui pratiquait lui aussi l’exagération en public. Jusqu’en août 1793, on le vit soutenir les attaques de la Commune contre les Girondins. En avril-mai 1793, Hébert fut de ceux qui, avec Marat, désignèrent les Girondins à la vindicte populaire.

Radicalisation calculée

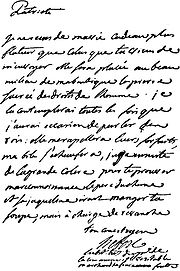

Le père Duchesne.

Le père Duchesne.

En février 1793, il se prononça contre la loi du maximum qui voulait faire obstacle aux manœuvres des Exagérés qui, en favorisant l’accaparement, cherchaient à attiser le mécontentement populaire. Le 20 mai 1793, la majorité modérée de la Convention composée surtout de Girondins forma la commission des Douze qui décréta le 24 mai, son arrestation et celle des administrateurs de police Jean-Baptiste Marino et Michel. [8].

Prévenu à temps, il se mit sous sa protection de ses amis de la Commune et du comité d’insurrection créé en avril à l’Évêché autour des « agents de l’étranger » Proly, Péreyra, Guzman, Desfieux, etc. Les sections furent entraînées et, avec le soutien de l’armée révolutionnaire, forcèrent la Convention à ordonner sa libération trois jours plus tard. La popularité d’Hébert en sortit renforcée et cette affaire renforça la Commune dans son sentiment de domination de la Convention.

Après la mort de Jean-Paul Marat le 13 juillet 1793, qui servit le mouvement qui tenait son « martyr », l’attitude ambiguë de Hébert se radicalisait toujours davantage dans la surenchère exagérée, une vraie stratégie dont la ligne était définie par ses employeurs, entre autres, Pache et Audouin. Les journées des 4 et 5 septembre 1793, où les sans-culottes envahirent la Convention et lui imposèrent l’application de la Terreur, furent un succès personnel pour Hébert. De septembre 1793 à janvier 1794, il soumit la Convention à un harcèlement continuel qui était surtout relayé par Barère, au Comité de salut public. Début septembre celui-ci, à l’Assemblée, mettait la Terreur « à l’ordre du jour » et faisait rédiger la loi célèbre contre les « suspects » (17 septembre 1793).

Campagnes contre la Reine et contre l’Église

La campagne indigne et à certains égards immonde qu’il mena contre Marie-Antoinette ne fut, à coup sûr, pas étrangère à la condamnation à mort de la reine, condamnation qui exaspéra la coalition et retarda toute reconnaissance de la République par les états qui y étaient disposés. Il extorqua en effet de son jeune fils – que les royalistes nommaient Louis XVII –, que l’on enivrait de force avec des liqueurs, des accusations d’actes incestueux commis par sa mère : Hébert déposa en ce sens au procès de la souveraine déchue[9]. Marina Grey a soutenu que ces accusations n'avaient en fait pour seul but que de retourner le public du Tribunal révolutionnaire en faveur de l'accusée[10].

Avec Chaumette, il fut également un des principaux animateurs de la politique de déchristianisation et d’athéisme qui aboutissait à démoraliser le peuple. Il se défendit mal contre l’accusation d’athéisme, appelant Jésus « le meilleur Jacobin qu’il y ait eu sous la calotte des cieux » et réécrivant les évangiles à sa façon dans le Père Duchesne : « quand le brave sans-culotte Jésus parut, il prêcha la bienfaisance, la fraternité, la liberté, l’égalité, le mépris des richesses. Tous les prêtres menteurs eurent bientôt les ongles rognés et ils tombèrent dans le mépris. Il est vrai que les scélérats s’en vengèrent de la bonne sorte. D’accord avec les juges et le Capet de l’époque, ils firent pendre le pauvre sans-culotte Jésus », Mais il fait marche arrière devant Maximilien de Robespierre, quand celui-ci, le 1er frimaire an II dénonçait l’athéisme. Dans les premiers mois de 1794, les Exagérés pratiquèrent l’obstruction calculée des approvisionnements en grains vers Paris, ce qui devait permettre au journal de Hébert d’attiser le mécontentement populaire né de la vie chère[11]..

Arrestation, condamnation et exécution

Avec ses partisans, (Chaumette, Chabot, Collot d’Herbois et d’autres), il a fortement influencé le club des Cordeliers et la Commune insurrectionnelle. Imprudemment, il ne se contenta pas d’attaquer les Girondins, mais également Georges-Jacques Danton, Philippeaux et Camille Desmoulins qui, en retour, ont jeté bas son masque. Jacques-René Hébert eut surtout le tort de s’en prendre à Robespierre, à l’automne 1793, qu’il jugeait trop modéré à ses yeux.

Le gouvernement, appuyé par les Jacobins excédés, se décida enfin à frapper – malgré les réticences de Barère de Vieuzac, Collot d’Herbois et Billaud-Varenne –, et il fit arrêter Hébert dans la nuit du 13 mars au 14 mars 1794, Hébert. L’ordre d’arrestation visait quelques meneurs Exagérés dont une partie étaient des individus ayant à voir avec le ministère de la guerre de l'administration Bouchotte (Vincent, Ronsin), et beaucoup étaient membres des Cordeliers tel l’imprimeur Momoro.

Au Tribunal révolutionnaire, Hébert révéla ce qu’il était, une personnalité très différente de celle de Danton. Traité comme un « fripon » (au sens très fort de voleur) plutôt que comme un conspirateur, il se vit reprocher ses escroqueries et toutes les turpitudes de ses premières années. Écrasé, dénué d’esprit d’à propos, il courbait la tête et balbutiait, dit-on, des réponses insignifiantes. Le troisième jour des débats d’un procès dont les minutes sont lacunaires et sur lequel planent des zones d’ombre (comme le fait que Pache et Lhuillier aient été mis hors des débats[12]), un arrêt de mort fut prononcé, et Hébert et ses coaccusés furent envoyés à l’échafaud le même jour.

Conduit au milieu des insultes et des imprécations des Parisiens pour qui il était une sorte de curiosité, Hébert, refermé sur lui-même, « tombait à chaque instant en défaillance ». Pendant tout le trajet, on criait autour de lui : « Il est bougrement en colère aujourd’hui, le père Duchesne ! Va, coquin, va éternuer au sac ! » etc. Certains même le narguaient en agitant des petits fourneaux, emblèmes de la profession du père Duchesne.

Il avait épousé le 7 février 1792 Marie Marguerite Françoise Hébert née Goupil, ex-religieuse du couvent de la Conception (rue Saint-Honoré) sous le nom de « sœur de la Providence », guillotinée vingt jours après son mari. D’après les notes inédites de d’Espinchal qui recueillit des témoignages de première main, Françoise Hébert est, pour ce qui la concerne, morte avec beaucoup de courage. De cette union était née une fille, Scipion-Virginie Hébert (7 février 1793-13 juillet 1830) dont le parrain fut le ci-devant chevalier Louis Henri Scipion du Roure .

Roman

- 2007 : Un roi sans lendemain, Christophe Donner, éditions Grasset, ISBN 2-246-62581-5

Notes

- ↑ L. Duval, « Hébert chez lui », La Révolution française, tome XII, p.1093 et tome XIII, p. 41-51.

- ↑ Ibid.

- ↑ Il parle à son sujet d’une « grande araignée ».

- ↑ Il fut témoin au mariage, en janvier 1793, de Sylvie Pache avec François-Xavier Audouin qui, ayant réchappé à la Terreur, devint un royaliste ultra au début du XIXe siècle.

- ↑ Il avait reçu 50 000 livres des Affaires étrangères pour, prétendait-on, révolutionner la Hollands (Masson, le département des Affaires étrangères, Paris, 1903.

- ↑ Un des responsables des massacres de septembre.

- ↑ Mme Debeaune, née Bertha Winter, était hollandaise et amie de Conrad de Koch.

- ↑ Également Morineau, Brichet et Varlet.

- ↑ La Révolution française - La Terreur - Marie-Antoinette à la Conciergerie - Le Procès - La mort de la Reine (16 octobre 1793).

- ↑ Hébert : le père Duchesne, agent royaliste, Paris, 1983.

- ↑ Voir, à ce sujet, les travaux de Richard Cobb sur ce complot.

- ↑ Sur les « mystères » du procès de Hébert et consorts, Alexandre Tuetey dans son Répertoire, a publié des pièces du plus haut intérêt, inconnues à l’historiographie traditionnelles.

Sources

Alexandre Tuetey, dans son indispensable Répertoire des sources manuscrites de l’Histoire de Paris pendant la Révolution, particulièrement le volume XI, a établi des notices biographiques détaillées sur chacun des coaccusés. Doivent s’y ajouter les éléments découverts depuis par Albert Mathiez et Arnaud de Lestapis dont les travaux respectifs ont confirmé la collusion de Hébert avec les puissances d’argent). Le travail d’Alexandre Tuetey – la référence absolue si on peut dire – suffit déjà largement à se faire une idée de ce que fut l’aventure personnelle de Jacques-René Hébert, personnage qui se révèle beaucoup moins considérable que Danton ou Robespierre, malgré la promotion très artificielle qui fut faite en son temps de son journal « le Père Duchesne ».

Références

- Antoine Agostini, La Pensée politique de Jacques-René Hébert (1790-1794), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999 ;

- Christophe Donner, Un Roi sans lendemain, Paris, Grasset, 2007 ISBN 978-2-246-62581-0

- Procès des conspirateurs Hébert, Ronsin, Vincent et complices : condamnés à la peine de mort part le Tribunal Révolutionnaire, le 4 germinal, l’an 2 de la République et exécutés le même jour : suivi du précis de la vie du père Duchesne, Paris, De l’imprimerie du Tribunal révolutionnaire. À Paris, Chez Caillot, 1794

- Charles Brunet, Le père Duchesne d’Hébert, Notice historique et bibliographique sur ce journal, publié pendant les années 1790, 1791, 1793 et 1794 : précédée de la vie d’Hébert, son auteur et suivie de l’indication de ses autres ouvrages, Paris, Librairie de France, 1859

- Marc Crapez, Le Social-chauvinisme : des Hébertistes à la droite révolutionnaire 1864-1900, Paris, Septentrion, 1999 ISBN 2-284-00469-5

- Paul d’Estrée, Le Père Duchesne. Hébert et la commune de Paris (1792-1794), Paris, Ambert 1908

- Marina Grey, Hébert : le père Duchesne, agent royaliste, Paris, Perrin, 1983 ISBN 2-262-00300-9

- Antoine Hadengue, Les Gardes rouges de l’an II : l’armée révolutionnaire et le parti hébertiste, Paris, Tallandier, 1989 ISBN 2-235-01832-7

- Louis Jacob, Hébert le père Duchesne, chef des sans-culottes, Paris, Gallimard 1960 ISBN 2-07-023333-2

- Gustave Tridon, La Commune de Paris de 1793; les Hébertistes, Bruxelles, J.H. Briard 1871

- Gustave Tridon, Les Hébertistes ; plainte contre une calomnie de l’histoire, Paris, Chez l’auteur, 1864

- Pierre Turbat, Vie privée et politique de J.-R. Hébert, auteur du père Duchesne, À Paris, Se trouve à l’Imprimerie de Franklin, rue de Cléry, No. 76, 1794

- Gérard Walter, Hébert et le père Duchesne, Paris, J.B. Janin, 1946

- Gérard Walter, Procès instruit et jugé au tribunal révolutionnaire : contre Hébert et consorts, Paris, Edhis, 1969 ISBN 2-7152-2591-1

Liens internes

- Le Père Duchesne

- Le Chien et le Chat

- Une vie privée de l'abbé Maury

- Commune de Paris (1792)

- Hébertistes

- Marie Marguerite Françoise Hébert

- Pierre-Jean-Baptiste Chaussard

Liens externes

- Petit carême de l’abbé Maury ou sermons prêchés dans l’assemblée des enragés, nos 1 & 2.- Premier et second dimanche de Carême de l’année 1790.

- La Grande colère du Père duchesne, no 290, (1793).

- Portail de la Révolution française

- Portail de la presse écrite

Catégories : Journaliste français | Membre de la Commune de Paris | Personnalité guillotinée durant la Révolution française | Polémiste | Personnalité normande | Naissance en 1757 | Naissance à Alençon | Décès en 1794

Wikimedia Foundation. 2010.