- Guerre De La Morue

-

Guerre de la morue

Histoire de l’Islande - Colonisation de l’Islande 870-930

- Âge des Sagas 870-1030

- État libre islandais 930-1262

- Évangélisation de l'Islande 1000

- L'âge des Sturlungar 1220-1262

- État autonome islandais 1874-1918

- Royaume d’Islande 1918-1944

- Déclaration d'indépendance de l'Islande 1944

- Guerre de la morue 1948-1976

Voir aussi

Chronologie de l’Islande La ou les guerre(s) de la morue est le nom que l’on donne généralement à plusieurs conflits d’ordre économique qui opposèrent le Royaume-Uni et dans une moindre mesure la RFA à l’Islande entre les années 1950 et 1970 au sujet des zones de pêches. Même si la marine britannique fut mobilisée, les deux pays ne se déclarèrent jamais la guerre. Le théâtre des opérations fut les eaux à proximité de l'Islande que le gouvernement islandais souhaitait interdire aux chalutiers étrangers. Malgré des opérations parfois violentes, aucune victime humaine n’est à déplorer. Le différend prit fin officiellement en 1976 avec la reconnaissance par les Britanniques des prétentions islandaises.

On distingue habituellement trois guerres de la morue :

- De septembre 1958 à février 1961 ;

- De septembre 1972 à novembre 1973 ;

- De novembre 1975 à mars 1976.

Sommaire

Le contexte historique

Dès le Xe siècle, l’activité commerciale autour de la morue était l’une des principales en Europe. Notamment parce que le christianisme interdisait la consommation d’animaux terrestres environ la moitié des jours de l’année. De plus la morue, une fois salée et/ou séchée, se conserve plus longtemps et a meilleur goût que le hareng et la viande de baleines par exemple. L’intérêt pour la morue n’a pas diminué, il n’est donc pas surprenant que des luttes pour cette ressource se soient produites plusieurs fois dans l’histoire.

Les eaux autour de l’Islande sont parmi les plus poissonneuses et dès le XIIIe siècle. les marins anglais venaient y pêcher. A partir de 1475 la Ligue hanséatique décida d’exclure les marins de Bristol (principal port morutier anglais) du commerce de la morue islandaise. En 1532 suite à l’assassinat d’un marin anglais en Islande, la marine anglaise attaqua la flotte de la Ligue. Après une brève bataille navale les Anglais se retirèrent et furent chassés d’Islande pendant 350 ans.

À partir de la dernière décennie du XIXe siècle, les Britanniques revinrent pêcher dans les eaux environnant l’Islande. En effet, c’est à partir de cette époque que les prises de morue diminuèrent sérieusement en mer du Nord où s’activaient les flottes de Hull et Grimsby, les nouveaux principaux ports morutiers. En 1901, les Britanniques et les Danois[1] signèrent une convention qui fixait à trois milles nautiques (5,56 km) la distance minimale à laquelle les pêcheurs britanniques pouvaient s’approcher des côtes islandaises pour pêcher. A partir de 1920, ce sont les Allemands qui en grand nombre vinrent pêcher à proximité de l’Islande. Les flottes étrangères ne respectèrent pas toujours cette limite des trois milles nautiques et l’Islande commença à se doter d’une flotte de garde-côte. Des tensions apparurent assez rapidement entre les pêcheurs islandais et étrangers. Des scientifiques commencèrent à s’inquiéter des effets d’une pêche trop intense sur les stocks de morue. Les flottes étrangères et notamment britanniques commencèrent à être montrées du doigt notamment parce que, pendant la Première Guerre mondiale, les chalutiers et marins britanniques réquisitionnés pour les besoins de la guerre étaient absents des eaux islandaises et que les prises des pêcheurs locaux augmentèrent substantiellement.

En avril 1940, le Danemark fut envahi par l’Allemagne nazie et en réponse les Alliés occupèrent l’Islande. Pendant ces années de guerre, l’Islande fut quasiment le seul pays d’Europe du Nord à pouvoir pêcher et vendre de la morue. L’île qui était jusque là très pauvre commença à connaître la prospérité économique. En juin 1944, l’Islande devint une république indépendante et la convention de 1901 devenait donc caduque.

Les trois guerres

En 1950, l’Islande décida que ses eaux territoriales s’étendaient jusqu’à quatre milles nautiques (7,41 km) de leurs côtes. Entre 1954 et 1957, les Islandais constatèrent que leurs prises de morue avaient diminué d’environ un sixième alors que, dans le même temps, leurs prises de poissons côtiers[2], et donc mieux protégés par la limite des quatre milles, augmentaient. Arguant donc de la nécessité de mieux protéger les stocks de morue vitaux pour leur économie, le gouvernement islandais décida que le 1er septembre 1958, leurs eaux territoriales s’étendraient jusqu’à 12 milles nautiques (22,22 km) de leurs côtes. C’était une décision unilatérale et illégale du point de vue du droit international[3] puisqu’à l’époque il était d’usage de considérer que la mer était à tous le monde excepté les trois premiers milles.

Ce fut donc le début de ce que les journalistes appelèrent rapidement la première guerre de la morue (en anglais cod war) par référence à la Guerre froide (cold war) qui sévissait à l’époque. Les Islandais nommèrent les événements Þorskastríðin qui se traduit aussi par guerre de la morue ou Landhelgisstríðin qui signifie guerre des gardes-côtes ou guerre des eaux territoriales. Cette première guerre dura de septembre 1958 à février 1961. Les pays européens[4] qui pêchaient dans cette zone condamnèrent la décision islandaise. Néanmoins tous les chalutiers étrangers se retirèrent de la zone des 12 milles exceptés les britanniques. La marine britannique mobilisa pas moins de 37 vaisseaux et 7 000 hommes pour protéger leurs morutiers. Face à cet armada les gardes-côtes islandais ne purent arraisonner que très peu de bateaux de pêches britanniques. Néanmoins le gouvernement décida de négocier avec les Islandais car le coût d’un tel déploiement de forces était énorme et de plus les militaires gênaient les pêcheurs et la quantité de poissons pêchés s’en ressentait. En février 1961, le gouvernement de Harold Macmillan accepta de reconnaître la limite des 12 milles à partir de 1964.

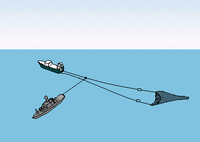

En 1971, les Islandais décidèrent d’étendre leurs eaux territoriales à partir du 1er septembre 1972 de 12 à 50 milles nautiques (92.6 km). La deuxième guerre de la morue qui fut la plus âpre dura de septembre 1972 à novembre 1973. La marine britannique assistée par la RFA[5] n’envoya dans un premier temps que des remorqueurs[6] chargés officiellement d’empêcher le harcèlement par les gardes-côtes islandais. Ceux-ci utilisèrent cette fois des coupeurs de chalut pour couper et couler les filets (d’une valeur de plusieurs milliers d’euros) des chalutiers britanniques et allemands. Pour se protéger les chalutiers britanniques naviguaient par deux et l’un des deux surveillait l’arrière de celui qui pêchait, ce qui de fait diminuait la capacité de pêche de la flotte britannique. Les hostilités constituèrent en une suite d’éperonnages de part et d’autre. L’OTAN, dont les protagonistes étaient membres, fit pression pour qu’un accord soit trouvé de peur que le conflit ne dégénère. Les Britanniques reconnurent la juridiction de l’Islande sur les 50 milles et en échange ils pouvaient pêcher 130 000 tonnes dans cette zone pendant deux ans. Dans le même temps, une commission de l’ONU préconisa d’étendre le droit des pays à gérer les ressources économiques des mers et océans jusqu’à 200 milles nautiques (370 km) de leurs côtes. En Europe, seuls l’Islande et la Norvège agréèrent.

En 1975 , l’Islande étendit donc sa juridiction jusqu’à la limite des 200 milles. Mêmes causes, mêmes effets, une troisième guerre de la morue se déclencha entre les Islandais et les Britanniques de nouveau alliés aux Allemands de l’Ouest. Elle dura de novembre 1975 à mars 1976 et consista de nouveau en une guerre d’éperonnages et de chaluts tranchés. Les Allemands se retirèrent rapidement après avoir négocié des quotas de saumons. L’OTAN intervint de nouveau car l’Islande menaçait de fermer sa base de Keflavik et début 1976, la Communauté économique européenne accepta le principe des 200 milles ce qui obligea les Britanniques à le faire aussi.

Dans le droit de la mer actuel, la zone des 200 milles correspond à la zone économique exclusive des États. De plus, le Royaume-Uni et l’Islande sont tous les deux signataires de la convention de Montego Bay qui régit les droits marins des États.

Voir aussi

- Droit de la mer

- Guerre du flétan : conflit pour les droits de pêche entre le Canada et l’Espagne en 95-96

- Surpêche

Notes

- ↑ L’Islande faisait partie du royaume du Danemark depuis 1380.

- ↑ Aiglefins, carrelets.

- ↑ Néanmoins, les Islandais considérèrent qu’il s’agissait d’une question nationale et non internationale et refusèrent donc toujours un arbitrage international.

- ↑ Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, RFA et bien sûr Royaume-Uni.

- ↑ Sous forme de bâteau de ravitaillement car les Allemands n’avaient pas le droit d’avoir de forces offensives.

- ↑ À partir de mai 1973, ils dépêchèrent sept frégates de guerre après que les chalutiers se furent plaint de tirs d’obus.

Sources

- Marc Kurlansky, La fabuleuse histoire de la morue, JC Lattès (1999)

- Portail du monde maritime

- Portail de l’Islande

Catégories : Histoire maritime | Pêche | Histoire des relations internationales | Histoire du Royaume-Uni | Histoire de l'Islande par période

Wikimedia Foundation. 2010.