- Les Meules

-

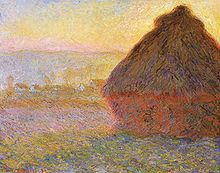

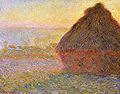

Meules (fin de l'été)

Artiste Claude Monet Année 1890-91 Technique huile sur toile Dimensions (H × L) 60 cm × 100 cm Localisation Art Institute of Chicago modifier

Les Meules est le titre d'une série de tableaux impressionnistes peints par Claude Monet. Le terme fait référence au sens strict aux vingt-cinq tableaux (W1266-1290, selon la numérotation adoptée par Daniel Wildenstein dans son Catalogue raisonné[1] des œuvres de Claude Monet) commencés après la moisson de la fin de l'été 1890 et poursuivis jusqu'au début de l'année 1891. La série a pour sujet principal des gerbiers de blé montés en meules qui se trouvaient dans un champ situé à proximité de la maison de l'artiste, à Giverny, dans l’Eure, en Normandie. La particularité de cette série est de répéter un même motif afin de montrer les différents effets de la lumière et de l’atmosphère au fil des jours, des saisons, et des conditions météorologiques, mais aussi d'en varier les cadrages et points de vue. Quinze de ces vingt-cinq tableaux furent pour la première fois présentés au public lors d’une exposition-vente organisée par la galerie parisienne de Paul Durand-Ruel, du 5 au 20 mai 1891, ce qui peut faire considérer cet ensemble comme la première série réellement conçue et pensée comme telle par Claude Monet.

Les vingt-cinq tableaux de la série sont actuellement dispersés à travers les musées et les collections particulières du monde entier, les musées des États-Unis en possédant un plus grand nombre: six d'entre elles sont exposées à l'Art Institute of Chicago à Chicago (W1283[2], W1281[3], W1284[4], W1270[5], W1269[6], W1278[7]), deux le sont au Museum of Fine Arts de Boston (W1280[8], W1289[9]), une l'est au Getty Center à Los Angeles (W1276[10]), une au Metropolitan Museum of Art à New York (W1279[11]), une au Hill-Stead Museum à Farmington (Connecticut) (W1267[12]) - qui possède également une toile la saison 1888-89 -, une au Minneapolis Institute of Arts à Minneapolis (W1286[13]), et une autre enfin au Shelburne Museum à Shelburne (Vermont) (W1274[14]). Le Musée d'Orsay à Paris détient une toile (W1266[15]), de même que la National Gallery of Scotland d'Édimbourg, en Écosse (W1277[16]), le Kunsthaus Zürich à Zürich en Suisse, (W1288[17]) et la National Gallery of Australia à Canberra, en Australie (W1271[18]). Les autres toiles se répartissent dans des collections privées. Le National Museum of Western Art de Tokyo, au Japon, possède en outre le dessin au fusain de ces Meules [19] réalisé par Monet pour illustrer l'article d'Octave Mirbeau paru dans L'Art dans les deux mondes en mars 1891, et qui évoquait la série à peine achevée.

Sommaire

Le motif des meules à Giverny dans l'œuvre de Claude Monet

Claude Monet, La Meule de foin [W1073], 1886, huile sur toile, 60,5x81,5cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Claude Monet, La Meule de foin [W1073], 1886, huile sur toile, 60,5x81,5cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Monet s'installe à Giverny à la fin du mois d'avril 1883[20]. Dès lors, la campagne avoisinante devient, entre deux voyages, l'un de ses sujets privilégiés. Entre 1883 et 1888, il peint plusieurs tableaux comportant le motif des meules : trois en 1884 (Meules, effet du soir, Meules, soleil voilé, Meules à Giverny, W900-902), trois autres en 1885 (Les Meules à Giverny, Pré à Giverny, W993-994, La Meule de foin, W995), deux autres encore en 1886 (La Meule de foin, Vue de Giverny, W1073-1074). Mais, soit que Monet représente également sa famille en promenade, soit que les meules ne constituent que des éléments parmi d'autres des paysages (sur certains desquels on distingue à l'arrière-plan les peupliers des bords de l'Epte qui constitueront en 1891, le sujet d'une autre série, W1291-1313), celles-ci sont loin de prendre encore l'importance et l'autonomie qu'elles auront lors de la série de 1890-91.

Meules de foin et meules de blé

Deux autres critères permettent également de distinguer ces précédentes meules de celles des saisons 1888-89 et 1890-91: tout d'abord, ces tableaux ne sont pas conçus comme des séries, mais demeurent encore des œuvres isolées; de plus, ils représentent de simples meules de foin, non des gerbiers de blé. Car c'est seulement après la moisson de 1888 que Monet va s'attacher à ce nouveau motif : à deux pas de chez lui, au clos Morin, le fermier Quéruel entasse en effet en meules les gerbes de blé de sa récolte pour les conserver jusqu'aux battages d'automne ou d'hiver[21]. Il s'agit donc de gerbes de blé non encore battues montés en imposantes meules (pouvant atteindre plusieurs mètres de haut[22]), composées d'une base en tronc de cône renversé surmontée d'un dôme conique - et protégées des intempéries par un toit de chaume[23].

Première ébauche de série des Meules lors de la saison 1888-89

Une première fois, Monet va ériger ces meules de blé en sujet principal d'une ébauche de série de cinq tableaux. Les trois premiers (W1213-1215) présentent, dans un champ moissonné, deux meules alignées côte à côte, celle de droite largement plus haute et ventrue que celle de gauche, alors qu'à l'arrière-plan, au centre et à droite du tableau, se détachent quelques maisons de Giverny. Pour les deux autres (W1216-17), Monet s'est tourné vers la gauche, et a choisi de ne représenter qu'une meule, alors qu'à l'arrière-plan se dresse la haute silhouette d'une rangée de peupliers[24]. Mais le mauvais temps et des ennuis de santé le forcent à s'arrêter là[25].

La série des Meules de la saison 1890-91

C'est seulement deux ans plus tard, après la moisson de 1890, que Monet revient aux meules. Le début en est attesté par la lettre du 7 octobre 1890 qu'il adresse à Gustave Geffroy:

« ...je pioche beaucoup, je m'entête à une série d'effets différents (des meules), mais à cette époque, le soleil décline si vite que je ne peux le suivre... Je deviens d'une lenteur à travailler qui me désespère, mais plus je vais, plus je vois qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche: l'instantanéité, surtout l'enveloppe, la même lumière répandue partout, et plus que jamais les choses faciles venues d'un jet me dégoûtent. Enfin, je suis de plus en plus enragé du besoin de rendre ce que j'éprouve et fais des vœux pour vivre encore pas trop impotent, parce qu'il me semble que je ferai des progrès[26]. »

On est donc assez loin de la version de l'illumination créatrice que donnera Monet trente ans plus tard, en 1920, au duc de Trévise qu'il reçoit dans son atelier de Giverny:

« Quand j'ai commencé, j'étais comme les autres; je croyais qu'il suffisait de deux toiles, une pour "temps gris", une pour "soleil". Je peignais alors des meules qui m'avaient frappé et qui faisaient un groupe magnifique, à deux pas d'ici; un jour, je vois que mon éclairage a changé: je dis à ma belle-fille [Blanche Hoschedé]: "Allez donc à la maison, si vous voulez bien, et apportez-moi une autre toile". Elle me l'apporte, mais peu après, c'est encore différent: une autre! encore une autre! Et je ne travaillais à chacune que quand j'avais mon effet, voilà tout. Ce n'est pas très difficile à comprendre[27]. »

ou même, de celle apaisée et poétisée par Gustave Geffroy dans sa préface du catalogue de l'exposition Durand-Ruel de mai 1891:

« Et le voilà à deux pas de sa maison tranquille, de son jardin où flambe un incendie de fleurs, le voilà qui s'arrête sur la route, un soir de fin d'été, et qui regarde le champ où se dressent les meules, l'humble terre attenant à quelques basses maisons, circonscrite par les collines prochaines, pavoisée de l'incessant défilé des nuages. C'est au bord de ce champ qu'il reste ce jour-là et qu'il revient le lendemain et le surlendemain, et tous les jours, jusqu'à l'automne, et pendant tout l'automne, et au commencement de l'hiver. Les meules n'auraient pas été enlevées, qu'il aurait pu continuer, faire le tour de l'année, renouer les saisons, montrer les infinis changements du temps sur l'éternelle face de la nature[28]. »

Monet est au travail depuis un mois environ quand Louis-Joseph Singeot, son propriétaire de Giverny, met le domaine en vente. Le peintre se tourne alors vers le marchand d'art Paul Durand-Ruel, à qui il écrit le 27 octobre 1890: "Je serai obligé de vous demander pas mal d'argent, étant à la veille d'acheter la maison où j'habite ou de quitter Giverny, ce qui m'ennuierait beaucoup, certain de ne jamais retrouver une pareille installation ni un si beau pays"[29]. L'acte de vente est signé le 17 novembre pour la somme de 22 000 francs, payables en quatre ans. Sans réduire l'importance quantitative de la série des Meules à ce seul argument financier, celui-ci a cependant pu donner une impulsion supplémentaire au projet en cours, dont l'aboutissement sera l'exposition-vente de mai 1891 à la galerie Durand-Ruel[30]. Car Monet réalise, entre octobre 1890 et janvier 1891[31], vingt-cinq tableaux (W1266-1290) sur le même motif du clos Morin, en au moins trois périodes : une première, de la fin de l'été à l'automne (W1266-1273), une seconde sous la neige, qui tombe sur Giverny le 27 octobre[32] (W1274-1284), et une dernière (W1285-1290), quand Monet revient à ses meules, en janvier, après avoir passé quelque temps à peindre la Seine prise par les glaces[33].

Interprétation

Un motif puissamment symbolique

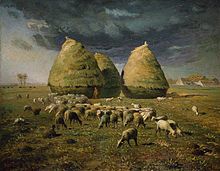

Jean-François Millet, Meules: Automne, vers 1894, huile sur toile, 85x100cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Jean-François Millet, Meules: Automne, vers 1894, huile sur toile, 85x100cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Le motif des meules de blé n’est pas nouveau dans la peinture. Jean-François Millet par exemple les représente derrière les Glaneuses[34] (1857), ou derrière un troupeau de moutons dans Meules: Automne[35] (vers 1874). Dans ce contexte de réalisme rural, la meule suffit à désigner, par métonymie, les moissons, et, pour Des Glaneuses, les paysans aisés par opposition à la rudesse de la condition des femmes du premier plan. C'est d'ailleurs ce symbolisme lié aux puissances de la Nature qui a frappé les contemporains de Monet admirant la série des Meules, au premier chef, Octave Mirbeau, dans son article de L’Art dans les deux monde du 7 mars 1891:

« C’est là [à Giverny], dans cette perpétuelle fête des yeux, qu’habite Claude Monet. Et c’est bien le milieu qu’on imagine pour ce prodigieux peintre de la vie splendide de la couleur, pour ce prodigieux poète des lumières attendries et des formes voilées, pour celui qui fit les tableaux respirables, grisants et parfumés, qui sut toucher l’intangible, exprimer l’inexprimable, et qui enchanta notre rêve de tout le rêve mystérieusement enclos de la nature, de tout le rêve mystérieusement épars dans la divine lumière[36]. »

et Gustave Geffroy, dans la conclusion de sa préface au catalogue de l’exposition Durand-Ruel de mai 1891:

« [...] il est toujours l'incomparable peintre de la terre et de l'air, préoccupé des fugitives influences lumineuses sur le fond permanent de l'univers. Il donne la sensation de l'instant éphémère, qui vient de naître, qui meurt, et qui ne reviendra plus, — et en même temps, par la densité, par le poids, par la force qui vient du dedans au dehors, il évoque sans cesse, dans chacune de ses toiles, la courbe de l'horizon, la rondeur du globe, la course de la terre dans l'espace. Il dévoile les portraits changeants, les visages des paysages, les apparences de joie et de désespoir, de mystère et de fatalité, dont nous revêtons, à notre image, tout ce qui nous entoure. Il est l'anxieux observateur des différences des minutes, — et il est l'artiste qui résume en synthèses les météores et les éléments. Il raconte les matins, les midis, les crépuscules, la pluie, la neige, le froid, le soleil, il entend les voix du soir et il nous les fait entendre, — et il construit sur ses toiles des morceaux de la planète. C'est un peintre subtil et fort, instinctif et nuancé, — et c'est un grand poète panthéiste[37]. »

Un poème de la Nature, dans sa dimension synesthésique, cosmique, voire panthéiste, voilà ce que les journalistes qui rendirent compte de l’exposition y virent également, que ce soit Roger Marx, pour Le Voltaire du 7 ami 1891 ("Le labour, l’ensemencement et la récolte, toute l’âpre lutte avec l’élément à fertiliser."[38]), ou encore Félix Fénéon, dans un style pour le moins chargé :

« Quand d'un plus éclatant élan pour de plus harmonieuses clameurs ses couleurs se confédèrent-elles? Au soleil soiral surtout s'exaltaient Les Meules d'été, elles s'auréolaient de pourpre en flammèches: l'hiver, elles ruisselaient au sol leurs ombres phosphorescentes et, sur un ciel d'abord rose puis d'or, elles miroitaient, émaillées bleu par un brusque dégel[39]. »

Sans rejeter ces lectures, partagées par suffisamment de proches et de critiques contemporains de Monet pour constituer une réception historique cohérente, on remarquera cependant qu’elles se font davantage l’écho de réflexes de sens précédant la série des Meules qu’elles n’arrivent à en percevoir l’aspect novateur, et la modernité.

Le principe de la série comme renouvellement du regard : une dissolution du symbolisme attaché au motif

La répétition en série tend à dissoudre le symbolisme traditionnel attaché aux meules: l’objet est cadré seul, comme pour lui-même — même si les maisons au loin, et l'arrière-plan, se conforment encore dans certaines toiles aux conventions du paysage réaliste —, pour devenir une forme aux prises avec les éléments atmosphériques. De plus, le principe même de la série induit le fait que l’intérêt des tableaux réside moins dans le motif retenu que dans la répétition de ce motif, et de ses variations d’une toile à l’autre.

Or, deux éléments décisifs indiquent que les Meules sont la première série réellement pensée comme telle par Monet, alors que les variations autour d'un sujet identique était une pratique déjà solidement établie dans son œuvre (par exemple, les différentes versions de La Gare Saint-Lazare[40] peintes en 1877 [W438-449]). Tout d’abord, Monet présente pour la première fois quinze de ces Meules comme un ensemble cohérent, formant une unité, lors de l’exposition Durand-Ruel de mai 1891 qui lui est consacrée exclusivement. Ensuite apparaît sur le catalogue de l’exposition que préface Gustave Geffroy le titre de "Série des Meules -1890-1891-", vraisemblablement choisi par Monet lui-même[41].

C’est donc en série que les Meules ont été conçues, et doivent être regardées, chaque tableau conditionnant et présupposant les autres[42]. Monet ne dit pas autre chose quand il corrige le hollandais Willem Gertrud Cornelis Bijvanck, venu assister à l’exposition Durand-Ruel, et resté admiratif devant une toile en particulier, "une meule en pleine gloire [où] un soleil d’après-midi brûlait la paille de ses rayons pourpre et or et les brindilles allumées flamboyaient d’un éclat éblouissant" :

« Et le résultat ? Voyez ce tableau-là, au milieu des autres, qui dès le premier abord a attiré votre attention, celui-là seul est parfaitement réussi, — peut-être parce que le paysage donnait alors tout ce qu’il était capable de donner. Et les autres ? — Il y en a quelques-uns vraiment qui ne sont pas mal ; mais ils n’acquièrent toute leur valeur que par la comparaison et la succession de leur série entière[43]. »

Aussi ne peut-on que déplorer, à la suite de Camille Pissarro pour la série des Cathédrales de Rouen[44], la dispersion des différents tableaux de la série dans les collections du monde entier, qui rend impossible l'observation de l’ensemble. L'Art Institute of Chicago, qui possède et expose six Meules, est peut-être le seul à en donner une idée approchante, en dehors des expositions exceptionnelles (celle intitulée Claude Monet (1840-1926) qui s'est tenue du 22 septembre 2010 au 24 janvier 2011 à Paris au Grand Palais n'en présentait cependant que cinq[45]), ou, à défaut, des galeries virtuelles[46].

Alors que le principe de la "série" est déjà en gestation avec les dix vues du Ravin de la Creuse[47] (W1219-1227) peintes entre les cinq Meules de la saison 1888-89 et les vingt-cinq de la saison 1890-91 (puisqu'il utilise le mot dans une lettre du 4 avril 1889 à Alice Hoschedé[48]), la suite de l'œuvre de Monet s’infléchira nettement vers ce type de productions. Immédiatement après les Meules, il peint la série des Peupliers (W1291-1313), puis, entre autres, celle des Cathédrales de Rouen (W1319-1929, et W1345-1361), des Ponts Japonais (W1509-1520, puis W1628-1633), des Parlements de Londres (W1596-1614), ou les multiples versions des Nymphéas — jusqu’aux vingt-deux panneaux du Musée de l'Orangerie. La diversité des sujets, tous d’extérieur toutefois, tend à prouver que l’intérêt de Monet se fixe sur autre chose que sur le motif qu'il retient, et la symbolique traditionnelle qui lui est attachée.

Une série impressionniste: une peinture d’atmosphère traduisant la perception du temps

La série reprend évidemment les principes impressionnistes que Monet n’a cessé de défendre et d’illustrer : peintures en plein air, directement sur le motif, comme il se plaît à le souligner dans son témoignage a posteriori au duc de Trévise[27], les toiles dans leur succession visent à rendre les effets de l’atmosphère sur le motif, dont les contours s’échevèlent dans des touches qui inscrivent sur la toile la matérialité de la peinture. Monet porte une attention aiguë à la lumière, cette "même lumière répandue partout"[49]) dans chaque toile, qui diffère de la précédente par l’atmosphère générale, et les nuances colorées qui se retrouvent du ciel aux meules et au champ moissonné. Gustave Geffroy ne fait pas remarquer autre chose quand il affirme, dans sa préface au catalogue de l’exposition Durand-Ruel :

« Ces meules, dans ce champ désert, ce sont des objets passagers où viennent se marquer, comme à la surface d'un miroir, les influences environnantes, les états de l'atmosphère, les souffles errants, les lueurs subites. L'ombre et la clarté trouvent en elles leur centre d'action, le soleil et l'ombre tournent autour d'elles en une poursuite régulière : elles réfléchissent les chaleurs finales, les derniers rayons, elles s'enveloppent de brume, elles sont mouillées de pluie, glacées de neige, elles sont en harmonie avec les lointains, avec le sol, avec le ciel[50]. »

Les toiles d’"effets du matin" (par exemple W1266 ou W1268) répondent donc à celles de "plein soleil" (W1267), de "déclin du jour" (W1270), de "soleil couchant" (notamment avec des effets rougeoyants de contre-jour, W1289), ou encore d'"effets du soir" (W1269). Et l’"enveloppe"[51] que cherche à rendre Monet conjugue les effets du soleil et des perturbations atmosphériques, dans la mesure où les toiles suivent aussi le cycle des saisons, celles "fin de l’été" (W1266-1273) précédant celles des "effets de neige" (W1274-W1287), de "dégel" (W1284), et de retour des beaux jours (W1288-90) — à moins que des événements climatiques spectaculaires viennent s’imposer à l’œil du peintre, et brouiller le moment du jour et de l’année, comme dans le remarquable "soleil dans la brume" du Minneapolis Institute of Arts (W1286). Car pour Monet, un paysage n’est pas immuable, mais sujet à d’infinies variations atmosphériques, et d’infinies versions, comme il l’explique à W.G.C. Bijvanck :

« Voici ce que je me suis proposé : avant tout, j’ai voulu être vrai et exact. Un paysage, pour moi, n’existe point en tant que paysage, puisque l’aspect en change à chaque moment ; mais il vit par ses alentours, par l’air et la lumière, qui varient continuellement […]. Quand on veut être très exact, on éprouve de grandes déceptions en travaillant. Il faut savoir saisir le moment du paysage à l’instant juste, car ce moment-là ne reviendra jamais et on se demande toujours si l’impression qu’on a reçue a été la vraie[43]. »

Chaque toile cherche donc à fixer "l’instantanéité"[51], les ombres portées marquant la course du soleil, et, en série, le cycle des jours, tout comme les variations de couleurs traduisent le cycle des saisons. Et si l’exactitude de ces ombres - de leur alignement dans les toiles de meules doubles - est parfois discutable[52], c’est que le but du peintre est surtout de traduire une "impression" personnelle "vraie", qui rend en retour le paysage "exact" - pour reprendre les termes rapportés par W.G.C. Bijvanck.

En partant de l’idée, formulée par Gustave Geffroy, de la Nature personnifiée dont Monet traduirait les états d’âmes[53], et en passant par celle, qu’il exprime également, de la possible projection du spectateur investissant de son intériorité la représentation de la toile peinte[54], il n’y a qu’un pas à faire pour émettre l'hypothèse[55] d’une série d’"autoportraits en Meules" de Monet, le paysage extérieur traduisant le paysage intérieur du peintre, à la manière des poètes de l'époque[56].

Jeux de cadrages et de formes

La série des Meules est également remarquable par ses variations de cadrages, en comparaison des autres séries de Monet, qui adoptent un point de vue fixe (les points de vue différents des Cathédrales de Rouen s'expliquant par le fait que la série a été réalisée à partir de trois emplacements différents, au cours de deux campagnes différentes, en 1892 et 1893[57]), voire un format fixe (pour la série des Pont de Londres par exemple). À ce titre, la série des Meules peut se décomposer en sous-séries emboîtées, en fonction du nombre de meules, de leur alignement, de l’échelle, et du cadrage adoptés.

La première sous-série (W1266-1279) prendrait comme sujet deux meules, en jouant sur l'alignement et le cadrage de celles-ci.

- Les première toiles de fin d’été (W1266-1271) cadrent deux meules de tailles différentes de face, la plus petite à la gauche du cadre, légèrement en retrait de la plus grosse à droite, dans des formats approximativement identiques (de 60 à 65cmx100 cm). Le cadrage est relativement conventionnel, si l’on excepte celui de la toile de la National Gallery of Australia (W1271), qui coupe la petite meule de gauche.

- Deux toiles (W1272-73) adoptent un autre format (73x92cm) et un autre angle : en cadrage plus serré, une meule au premier plan à gauche — qui masque le soleil pris à contre jour — est coupée de façon asymétrique, et laisse voir derrière elle une autre meule à demi masquée, dans un alignement oblique.

- Les trois premières toiles de neige (W1274-76) reviennent à un format (60 à 65x100cm) et un cadrage similaires à ceux des premières toiles d’été (les deux meules de tailles différentes, côte à côte).

- Les trois autres (W1277-79), d'un format de 65x92 à 100cm, jouent à nouveau sur un alignement oblique dans la profondeur entre la meule au premier plan, et celle au second plan, légèrement masquée, qui dépasse sur la gauche (W1277-78), ou sur la droite (W1891) de la première meule.

La seconde sous-série ne présente plus qu’une meule unique. On peut bien sûr penser que les premières neiges ont obligé le fermier à rentrer ses blés pour les battre, mais on peut aussi y voir, pour le peintre, l’occasion de nouveaux jeux de cadrages.

- Les cinq premières toiles (W1280-1284) se contentent de légèrement décentrer la meule au premier plan vers la gauche du cadre, alors qu’une autre (W1287) est décentrée vers la droite.

- Deux autres meules sont plus centrées, mais l’une est prise en plan plus rapproché (W1285), alors que l’autre, celle du Minneapolis Institute of Arts (W1286), est dans un cadre beaucoup moins serré, et comme flottant au milieu de la toile, dans un effet de brume.

- Les trois dernières, enfin, dans des choix de cadrages rapprochés, coupent la meule: en son sommet pour celle du Kunsthaus de Zurich (W1288) dans un format de 60x100cm, ou sur sa droite (W1289-90) pour les deux autres, dans un format de 73x92cm (identique aux deux toiles W1272-73).

La variété des alignements, des cadrages et des échelles, conjuguée aux différents formats de toiles, est le reflet des préoccupations de Monet en quête d'une peinture plus décorative, et qui l'amènent à explorer les possibilités de jeux entre la forme du sujet peint — lui-même quasi géométrique, une base en cône tronqué renversé sur laquelle est posée un cône —, et le rectangle de la toile[58].

Ces jeux de cadres et de points de vue caractérisent plus généralement les impressionnistes, qui cherchent à renouveler, en les contestant, les préceptes classiques d’harmonie, d’équilibre et de régularité en peinture. Deux causes principales sont le plus souvent avancées pour expliquer leurs innovations : tout d’abord, l’essor de la photographie, qui se perfectionne, se simplifie, et, par voie de conséquence, se popularise au milieu du XIXème siècle, et la découverte de l'ukiyo-e, de l'estampe japonaise. Cependant, l’historien d’Art américain Kirk Varnedoe[59] a pu contester l’influence de la photographie sur le regard impressionniste, en démontrant qu’elle a, dans un premier temps du moins, respecté les codes traditionnels de la composition picturale, et ne s’est tournée vers des cadrages audacieux et des angles de vue acrobatiques qu’à partir des années 1880. C’est pourquoi il propose plutôt une influence de la photographie amateur, et notamment de la photo ratée, qui se multiplie immanquablement à mesure que se popularise la photographie. Quoi qu'il en soit, dans le cas précis de Meules, objet statique s’il en est, et donc peu sujet aux "ratages" de cadrage, la photographie semble bel et bien avoir eu un rôle minime.

Claude Monet, Meule, soleil couchant [W1289], 1890-91, huile sur toile, 73x92cm, Museum of Fine Arts, Boston.

En revanche, l’intérêt de Monet pour les estampes japonaises est avéré[60]. Le peintre a pu admirer celles d’Hokusai et Hiroshige chez le négociant en art japonais Samuel Bing en 1888, et lors de l’Exposition Universelle de 1889. Il en décorera d'ailleurs sa salle à manger de Giverny[61]. L’exposition "Monet and Japan", qui s’est tenue à la National Gallery of Australia à Canberra en 2001, a ainsi pu rapprocher avec profit la Meule, soleil couchant du Museum of Fine Arts de Boston (W1289) et Le Fuji par temps clair (appelé aussi Le Fuji rouge) des Trente-six vues du mont Fuji d’Hokusai, aux cadrages et aux impressions colorées similaires[62]. Et d'un artiste à l'autre, des Trente-six vues du mont Fuji aux Meules, se retrouve bien évidemment le principe même de la série qui joue, dans la répétition des œuvres, sur les variations de couleurs et d’échelles, et la mise en tension des différentes formes géométriques présentes dans le cadre, ou de celles-ci avec le rectangle du cadre.

Vers l’Art moderne

Si le sens perçu par les contemporains fait encore allégeance à la puissance symbolique du motif, les Meules évoquant encore pour eux les moissons, le monde rural, ou les puissances cosmiques de la Nature, cette série, remise en perspective dans l’Histoire de l’Art et à la lumière des directions qu’elle prendra au XXème siècle, peut à bien des égards être considérée comme un tournant vers l’Art moderne.

Tout d'abord, à côté de certaines toiles de la série qui conservent encore un certain degré de naturalisme, et une fidélité au rendu de l’environnement, comme par exemple celle du Musée d’Orsay (W1266), d’autres, au contraire, semblent beaucoup plus devoir aux émotions du peintre devant le motif qu’au motif en lui-même, comme la Meule, soleil dans la brume du Minneapolis Institute of Arts (W1286), trônant seule au milieu du tableau comme une châsse précieuse devant une tenture rose et corail — le soleil voilé et la brume baignant l’ensemble du paysage en en dissolvant les éléments, alors que la meule et le champ s’éparpillent en touches colorées visiblement inscrites sur la toile[63].

De plus, le principe de la série accentue le détachement à l'égard du motif pour exhiber la manière de peindre de l'artiste. C’est cette révélation qu’aura Wassilly Kandinsky en contemplant une des toiles de la série, en 1896, à Moscou : "Inconsciemment aussi, l’objet en tant qu’élément indispensable du tableau en fut discrédité."[64]

Mais la série des Meules ouvre également — parfois en les reprenant à des œuvres antérieures — des voies d’exploration nouvelles : sur le jeu de simplification des formes, les choix de cadrages et la prise en compte de la forme du cadre, sur le travail de la matérialité de la peinture, dans la touche qui s’affiche sur la toile tout comme dans le relief que crée Monet en travaillant la densité de la matière picturale. Car si l’"instantanéité" revendiquée par Monet[65] laisse supposer des toiles effectuées rapidement, dans la fièvre du moment, l’analyse technique permet d’écarter définitivement cette idée. Monet en effet peint les toiles de ses séries en deux temps : d’abord en élaborant un sol, une sous-couche de pâte épaisse et irrégulière, travaillée dans sa texture même à la brosse raide, puis en ajoutant après coup, sur le relief sec, ou en train de sécher, une accumulation de petites touches colorées au pinceau [66]. Le passage de la première à la deuxième étape, du travail sur l’épaisseur à celui de la couleur, exige par conséquent un temps de séchage de plusieurs jours, et la technique par accumulation de touches, d’orientation et de densités différentes en volumes ou des ombres à rendre, suppose une élaboration lente et patiente, qui se prolonge en atelier — à mille lieues de la version que Monet donnera au duc de Trévise en 1920[67].

Réception et fortune de la série

L'exposition-vente de Durand-Ruel du 5 au 20 mai 1891

Le 7 mars 1891 paraît, dans la toute jeune revue L'Art dans les deux mondes, un article d'Octave Mirbeau à la gloire de l'œuvre de son ami Claude Monet[68], illustré de plusieurs "dessin[s] inédit[s] de M. Claude MONET", que le peintre a réalisés à cette occasion. On y trouve une réplique au fusain des Meules - s'inspirant de l'une des deux premières toiles de la série (W1266 ou W1267), et une autre de l'un des deux Essais de figure en plein air, la Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche (W1077), deux tableaux qui seront présents lors de l'exposition-vente de Durand-Ruel un mois plus tard. Le journaliste et romancier évoque entre autres, en critique d'art éclairé, voire lyrique, les Meules d'hiver en ces termes: "Aussi, pour diversifier nos impressions, [Monet] n'a-t-il pas besoin de varier ses motifs et de changer ses décors. Un même motif, comme dans l'étonnante série de ses meules hivernales, lui suffit à exprimer les multiples et si dissemblables émotions par où passe, de l'aube à la nuit, le drame de la terre."

Cet article précède, et prépare donc, l'ouverture de l'exposition-vente qui se tient du 5 au 20 mai 1891 à la galerie Durand-Ruel, 11 rue Le Peletier à Paris. Claude Monet y présente vingt-deux tableaux: quinze des Meules qu'il vient tout juste d'achever, ses deux Essais de figures en plein air de 1886, et quelques paysages récents[69]. La rédaction du catalogue de l'exposition est confiée à la plume attentive et pertinente de Gustave Geffroy[70]. S'il est bien quelques esprits pour ironiser, tel Henri Béraldi dans sa correspondance[71], la presse, par exemple sous la plume de Félix Fénéon ou Roger Marx[72], rend favorablement compte de l'exposition, sans cependant en percevoir réellement le caractère novateur. Toujours est-il que la vente est un succès financier, le premier de cette ampleur, notamment grâce à la clientèle américaine, ce qui ouvre à Monet la voie d'une réelle aisance financière[73].

La réaction de Camille Pissarro, que l'on peut suivre à travers sa correspondance à son fils Lucien, est plus complexe. D'un côté, on y trouve une part de dépit teinté d'envie de la part du peintre impressionniste qui peine à trouver sa place auprès des amateurs et marchands d'art (notamment Paul Durand-Ruel, avec qui il travaille également), par exemple, dans sa lettre du 3 avril 1891, qui rend compte de la préparation de l'exposition-vente:

« Le moment est dur pour moi, Durand ne me répond pas pour mes toiles. [...] Il paraît qu'il en vend beaucoup, mais pour le moment, on ne demande que des Monet. Il paraît qu'il n'en fait pas assez. Le plus terrible, c'est que tous veulent avoir des Meules au soleil couchant!!! Toujours la même routine, tout ce qu'il fait part pour l'Amérique à des prix de quatre, cinq, six mille francs[74]. »

mais aussi dans celle, rédigée quelques jours après l'ouverture de l'exposition, le 7 mai 1891, et qui fait état du succès, surtout financier, de Monet:

« Monet a ouvert son exposition, je te l'ai écrit, eh bien! à peine ouvert, mon cher, tout est vendu, dans les trois à quatre mille chaque! Si je pouvais seulement vendre le quart de cela [...]![75] »

D'un autre côté, on y trouve, malgré quelques réticences d'ordre technique, l'admiration pour le talent de l'artiste de Giverny, et les sentiments qui se dégagent de ses toiles, dans une lettre du 5 mai 1891 rendant compte du vernissage de l'exposition :

« Hier a ouvert l'exposition des Monet chez Durand; j'y ai vu beaucoup de monde. J'y suis allé l'œil bandé et je n'ai pu voir que d'un œil le merveilleux Soleil couchant de Monet. Cela m'a paru très lumineux et très maître, c'est incontestable, mais comme pour notre propre instruction nous devons voir l'au-delà, je me suis demandé ce qui pourrait me manquer; c'est bien difficile à distinguer, ce n'est certes ni dans la justesse ni dans l'harmonie, ce serait plutôt dans l'unité de l'exécution que je trouverais à redire, ou plutôt dans une manière plus calme de voir, moins éphémère dans certaines parties, les couleurs sont plutôt jolies que fortes, le dessin est beau, mais flottant dans les fonds surtout. C'est égal, c'est un bien grand artiste! Inutile de te dire que c'est un grand succès; c'est tellement séduisant que franchement, ce n'est pas étonnant, ces toiles respirent le contentement[76]. »

L'influence de la série des Meules dans l'Histoire de la peinture

sur l'abstraction

Lors de l'exposition d'art français qui se tint à Moscou en 1896, Wassily Kandinsky, qui a alors à peine trente ans, reçoit un choc devant la Meule au soleil aujourd'hui conservée au Kunsthaus Zürich (W1288):

« Je vécus un événement qui marqua ma vie entière et qui me bouleversa jusqu'au plus profond de moi-même. Ce fut l'exposition des impressionnistes à Moscou - en premier lieu la Meule de foin de Monet. Et soudain, pour la première fois, je voyais un tableau. Ce fut le catalogue qui m'apprit qu'il s'agissait d'une meule. J'étais incapable de la reconnaître. Et ne pas la reconnaître me fut pénible. Je trouvais également que le peintre n'avait pas le droit de peindre de façon aussi imprécise. Je sentais confusément que l'objet faisait défaut au tableau. Et je remarquais avec étonnement et trouble que le tableau non seulement vous empoignait, mais encore imprimait à la conscience une marque indélébile, et qu'aux moments les plus inattendus, on le voyait, avec ses moindres détails, flotter devant ses yeux. Tout ceci était confus pour moi, et je fus incapable de tirer les conclusions élémentaires de cette expérience. Mais ce qui m'était parfaitement clair, c'était la puissance insoupçonnée de la palette qui m'avait jusque-là été cachée et qui allait au-delà de tous mes rêves[77]. »

Le basculement vers l'abstraction était en marche.

sur le pop art

En 1969, l'artiste pop art américain Roy Lichtenstein rend hommage aux Meules de Monet avec une série de sept lithographies, visibles actuellement à la Tate Gallery de Londres[78], et qui traduisent par un jeu d'impressions mécaniques de couleurs, les variations de lumière des différents moments de la journée de Monet, du jaune pour le matin, au noir pour minuit.

Galerie

La série des Meules de la saison 1890-1891

-

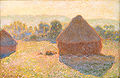

Meules, fin de l'été [W1266], 1891, huile sur toile, 60,5x100,5cm, Musée d'Orsay, Paris.

-

Meules (fin de l'été) [W1269], 1890-91, huile sur toile, 60x100cm, Art Institute of Chicago, Chicago.

-

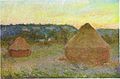

Meules (fin du jour, automne) [W1270], 1890-91, huile sur toile, 65,8x101cm, Art Institute of Chicago, Chicago.

-

Meules au soleil, midi [W1271], 1890-91, huile sur toile, 65,6x100,6cm, National Gallery of Australia, Canberra.

-

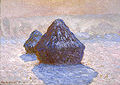

Meules, effet de neige [W1277], 1891, huile sur toile, 65x92cm, National Gallery of Scotland, Édimbourg, Royaume-Uni.

-

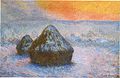

Meules (crépuscule, effet de neige) [W1278], 1890-91, huile sur toile, 65,3x100,4 Art Institute of Chicago, Chicago.

-

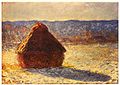

Meules, effet d'hiver [W1279], 1891, huile sur toile, 65x92cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

-

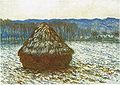

Meule, effet de neige, le matin [W1280], 1891, huile sur toile, 65,4x92,4cm, Museum of Fine Arts, Boston.

-

Meule, effet de neige, temps couvert [W1281], 1890-91, huile sur toile, 66x93cm, Art Institute of Chicago, Chicago.

-

Meule [W1283], 1890-91, huile sur toile, 65,6x92cm, Art Institute of Chicago, Chicago.

-

Meule, dégel, crépuscule [W1284], 1890-91, huile sur toile, 64,9x92,3cm Art Institute of Chicago, Chicago.

-

Meule (soleil dans la brume) [W1286], 1891, huile sur toile, 65x100cm, Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, États-Unis.

-

Meule au soleil [W1288], 1891, huile sur toile, 60x100cm, Kunsthaus Zürich, Zurich, Suisse.

-

Meule, crépuscule [W1289], 1890-91, huile sur toile, 73,3x92,7cm, Museum of Fine Arts, Boston.

Première ébauche de série des Meules lors de la saison 1888-89

-

Les Meules, effet de gelée blanche [W1215], 1889, huile sur toile, 65x92 cm, Hill-Stead Museum, Farmington, États-Unis.

-

La Meule à Giverny [W1216], 1889, huile sur toile, 65x81 cm, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israël.

Références

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l’impressionnisme. Catalogue raisonné - Werkverzeichnis Nos. 969–1595", vol.3, Taschen/Wildenstein Institute, 1996.

- Claude Monet, Meule, W1283, The Art Institute of Chicago. Consulté le 03-10-2011

- Claude Monet, Meule (Effet de neige, temps couvert), W1281, The Art Institute of Chicago. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meule (Dégel, soleil couchant), W1284, The Art Institute of Chicago. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Fin du jour, automne), W1270, The Art Institute of Chicago. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Fin de l'été), W1269, The Art Institute of Chicago. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Crépuscule, effet neige), W1278, The Art Institute of Chicago. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Effet de neige), W1280, Museum of Fine Arts, Boston. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Soleil couchant), W1289, Museum of Fine Arts, Boston. Consulté le 10-10-2011

- Claude Monet, Meules (Effet de neige, matin), W1276, Getty Center, Los Angeles. Consulté le 17-10-2011

- Claude Monet, Meules (Effet d'hiver), W1279, Metropolitan Museum of Art, New York. Consulté le 17-10-2011

- Claude Monet, Meules (Plein soleil), W1267, Hill-Stead Museum. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules (Soleil dans la brume), W1286, The Minneapolis Institute of Arts. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules en plein midi, W1274 (galerie, image 2), Shelburne Museum. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules (Fin de l'été), W1266, Musée d'Orsay, Paris. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules (Effet de neige), W1277, National Gallery of Scotland, Édimbourg. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meule au soleil, W1288, Kunsthaus Zürich. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules au soleil, milieu du jour, W1271, National Gallery of Australia, Canberra. Consulté le 18-10-2011

- Claude Monet, Meules, WD444, The National Museum of Western Art, Tokyo. Consulté le 18-10-2011

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, Taschen, 2010, p. 189.

- ALPHANT, Marianne, Monet une vie dans le paysage, 2010, Hazan, p.488-89

- les mêmes que sur une photographie ancienne reproduite sur Giverny News, le blog d'Ariane, guide à Giverny, page consultée le 11 octobre 2011.

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, op. cit., p. 246

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, op. cit., p. 246

- ALPHANT, Marianne, Monet une vie dans le paysage, op. cit., p.489

- GEFFROY, Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, G. Grès, 1922, p. 189.

- TRÉVISE, Duc de, "Le Pèlerinage de Giverny". In La Revue de l’Art ancien et moderne, janvier-mai 1927, p. 126.

- GEFFROY, Gustave, "Les Meules de Claude Monet", préface du catalogue de l’exposition de 22 toiles de M. Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel, du 5 mai au 20 mai 1891. Repris dans La Vie artistique, Dentu, 1892, p. 22.

- à Durand-Ruel, 27 octobre 1890 (LW1079), cité par ALPHANT, Marianne, Monet, une vie dans le paysage, op. cit., p.492.

- ALPHANT, Marianne, Monet, une vie dans le paysage, op. cit., p.492.

- comme l'atteste la lettre à Geffroy du 20 janvier 1891 (LW 2799).

- ALPHANT, Marianne, Monet, une vie dans le paysage, op. cit., p.493.

- ALPHANT, Marianne, Monet, une vie dans le paysage, op. cit., p.494.

- Jean-François Millet, Des Glaneuses, 1857, huile sur toile, 83,5x110cm, Musée d’Orsay, Paris.

- Jean-François Millet, Meules, automne, vers 1874, huile sur toile, 85x110cm, The Metropolitan Museum of Art, New York.

- MIRBEAU, Octave, "Claude Monet". In L'art dans les deux mondes, 7 mars 1891, p. 183.

- GEFFROY, Gustave, « Les Meules de Claude Monet », préface du catalogue de l’exposition de 22 toiles de M. Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel, du 5 mai au 20 mai 1891. Repris dans La Vie artistique, Dentu, 1892, p. 28-29.

- cité par ALPHANT, Marianne, Monet, une vie dans le paysage, op. cit., p. 501.

- cité par WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, op. cit., p. 279.

- Sylvie Patin ("Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, Catalogue d’exposition (Paris, Grand Palais, 22 septembre 2010 – 24 janvier 2011), RMN/Musée d’Orsay, 2010, p. 261) récuse en effet le terme de série pour les différentes vues de la Gare Saint-Lazare, arguant des différences de choix de points vue (passant de l'intérieur à l'extérieur), de cadrages et de formats, ajouté au fait que si huit toiles furent bien présentées à la troisième exposition impressionniste tenue en 1877, elles étaient disséminée à travers la salle, au milieu de toiles d'autres artistes.

- PATIN, Sylvie, "Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, Catalogue de l'exposition du Grand Palais, op. cit., p. 263.

- SAGNER-DÜCHTING, Karin, Claude Monet 1840-1926, Une fête pour les yeux, Taschen, 1990, p. 158

- BIJVANCK, W. G. C., "Une impression". In Un hollandais à Paris en 1891, Perrin, 1892, p. 177.

- "Je regretterais que tu ne sois ici avant la fermeture de l'exposition de Monet; ses Cathédrales vont être dispersées d'un côté et de l'autre, et c'est surtout dans son ensemble qu'il faut que ce soit vu., Camille Pissarro à son fils Lucien, 28 mai 1895, Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, Valhermeil, 1989 (lettre 1138).

- cat. 106-110, Claude Monet 1840-1926, Catalogue de l'exposition du Grand Palais, op. cit., p. 368

- "Meules de C Monet (Giverny)", sur www.flickr.com, page consultée le 20 octobre 2011.

- PATIN, Sylvie, "Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, op. cit., p. 262.

- à Alice Hoschedé, 4 avril 1889 (LW937): "Je suis terrifié en regardant mes toiles de les voir si sombres [...]. Ça va être une série lugubre."

- lettre à Gustave Geffroy du 7 octobre 1890, déjà citée.

- GEFFROY, Gustave, « Les Meules de Claude Monet », In La Vie artistique, op. cit., p. 24-25.

- lettre à Gustave Geffroy du 7 octobre 1890, lettre citée.

- comme le fait remarquer Sylvie Patin dans l'article "Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, Catalogue d’exposition, op. cit., p. 263.

- "De toutes ces physionomies du même lieu, il s'exhale des expressions qui sont pareilles à des sourires, à de lents assombrissements, à des gravités et à des stupeurs muettes, à des certitudes de force et de passion, à de violents enivrements.", GEFFROY, Gustave, « Les Meules de Claude Monet », In La Vie artistique, op. cit., p. 27.

- "Il [Monet] dévoile les portraits changeants, les visages des paysages, les apparences de joie et de désespoir, de mystère et de fatalité, dont nous revêtons, à notre image, tout ce qui nous entoure.", Ibidem.

- ALPHANT, Marianne, Monet une vie dans le paysage, op. cit. p. 494.

- "Évoquer un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements.", Jules HURET, Enquête sur l’évolution littéraire, Charpentier, 1894, cité par Marianne ALPHANT, Monet une vie dans le paysage, op. cit. p. 503.

- PATIN, Sylvie, "Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, op. cit., p. 264

- CLAY, Jean, Comprendre l'impressionnisme, Chêne, 1984, p. 85

- cité par Jean Clay, Comprendre l'impressionnisme, op. cit., p. 55

- SAGNER-DÜCHTING, Karin, Claude Monet 1840-1926, une fête pour les yeux, Taschen, 1990, p. 159

- La collection d'estampes japonaise est toujours conservée à la fondation Claude Monet, à Giverny

- par exemple, dans la rubrique "Assymetry".

- THOMSON, Richard, « Un naturalisme d’émotivité ». In Monet 1840-1926", Catalogue de l'exposition, op. cit., p. 45

- KANDINSKY, Wassilly, Regards sur le passé, Hermann, 1974.

- Lettre à Gustave Geffroy du 7 octobre 1890, lettre citée

- CLAY, Jean, Comprendre l'impressionnisme, op. cit., p. 46

- TRÉVISE, duc de, "Le Pèlerinage de Giverny", article cité.

- MIRBEAU, Octave, "Claude Monet". In L'art dans les deux mondes, 7 mars 1891, p. 183-85.

- GEFFROY, Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, op. cit., p. 189.

- GEFFROY, Gustave, « Les Meules de Claude Monet », préface du catalogue de l’exposition de 22 toiles de M. Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel, du 5 mai au 20 mai 1891. Repris dans La Vie artistique, Dentu, 1892, p. 22-29.

- "Quinze meules de pailles. La même, prise à différentes heures de la journée. Il y a la meule grise, la meule rose (six heures), la meule jaune (onze heures), la meule bleue (deux heures), la meule violette (quatre heures), la meule rouge (huit heures du soir) etc., etc.", cité par WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, op. cit., p. 273.

- cf. ci-dessus.

- SAGNER-DÜCHTING, Karin, Claude Monet 1840-1926, Une fête pour les yeux, op. cit., p. 160-161.

- Camille Pissarro à son fils Lucien, 3 avril 1891, Correspondance de Camille Pissarro, tome 3, Valhermeil, 1988, p. 55 (lettre 650).

- Camille Pissarro à son fils Lucien, 7 mai 1891, Correspondance de Camille Pissarro, tome 3, op. cit., p. 75 (lettre 659).

- Camille Pissarro à son fils Lucien, 5 mai 1891, Correspondance de Camille Pissarro, tome 3, op. cit., p. 72 (lettre 658).

- KANDINSKY, Wassily, Regards sur le passé, Hermann, 1974, p. 97.

- site de la Tate Collection, consulté le 4-11-2011.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

Monographies sur Monet ou l'impressionnisme

- ALPHANT, Marianne, Monet une vie dans le paysage, Hazan, 2010. (ISBN 978-2-7541-0449-4) (notamment le chapitre XXVIII, "Des meules, des peupliers", p. 482-503)

- CLAY, Jean, Comprendre l'impressionnisme, Chêne, 1984. (notamment les p. 84-85, consacrées aux variations de cadrage des Meules)

- GEFFROY, Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, G. Grès, 1922. (notamment la lettre du 7 octobre 1890, p. 89)

- SAGNER-DÜCHTING, Karin, Claude Monet 1840-1926, Une fête pour les yeux, Taschen, 1990. (notamment les p. 158-161, consacrées à la série des Meules de 1890-91)

- WILDENSTEIN, Daniel, Monet ou le triomphe de l'impressionnisme, Taschen, 2010. (ISBN 978-3-8365-2322-6) (notamment les sections "Les premières Meules", p. 244-247, et "Variations sur un thème, les Meules", p. 273-275)

Catalogues d'exposition

- Claude Monet 1840-1926, Catalogue d’exposition (Paris, Grand Palais, 22 septembre 2010 – 24 janvier 2011), RMN/Musée d’Orsay, 2010. (ISBN 978-2-7118-5687-9)

Articles sur Monet et les Meules

- PATIN, Sylvie, "Répétitions et séries". In Claude Monet 1840-1926, Catalogue d’exposition (Paris, Grand Palais, 22 septembre 2010 – 24 janvier 2011), RMN/Musée d’Orsay, 2010, p. 260-268.

- THOMSON, Richard, "Un naturalisme d’émotivité, 1881-1891". In Claude Monet 1840-1926, Catalogue d’exposition (Paris, Grand Palais, 22 septembre 2010 – 24 janvier 2011), RMN/Musée d’Orsay, 2010, p. 32-47.

Témoignages sur Monet et les Meules

- BIJVANCK, W. G. C., "Une impression". In Un hollandais à Paris en 1891, Perrin, 1892, p. 175-178.

- GEFFROY, Gustave, "Les Meules de Claude Monet", préface du catalogue de l’exposition de 22 toiles de M. Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel, du 5 mai au 20 mai 1891. Repris dans La Vie artistique, Dentu, 1892, p. 22-29.

- KANDINSKY, Wassily, Regards sur le passé, Hermann, 1974. (ISBN 978-2-7056-5758-1)

- MIRBEAU, Octave, "Claude Monet". In L'art dans les deux mondes, 7 mars 1891, p. 183-185.

- PISSARRO, Camille, Correspondance de Camille Pissarro 1891-1894, Commentaires de Janine Bailly-Herzberg, tome 3, Valhermeil, 1988. (ISBN 978-2-905684-09-7)

- TRÉVISE, Duc de, "Le Pèlerinage de Giverny". In La Revue de l’Art ancien et moderne, janvier-mai 1927, p. 121-124.

Liens externes

- galerie virtuelle des Meules de Claude Monet à Giverny sur flickr.com. Consulté le 20 octobre 2011

Catégories :- Série de peintures

- Tableau de Claude Monet

- Tableau des années 1890

Wikimedia Foundation. 2010.