- Études de médecine en France

-

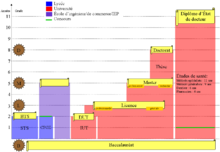

En France, les études de médecine sont les plus longues des études supérieures. Elles constituent une formation théorique et pratique, plus théorique au début, de plus en plus pratique à mesure de la progression. À la fin du cursus, le futur médecin est habilité à faire de plus en plus d’actes, et reçoit finalement le diplôme d'État de docteur en médecine, à l’issue de la soutenance d’un travail appelé thèse d'exercice. Il est également titulaire d’un diplôme d'études spécialisées (DES) portant la mention de sa spécialité, et dans certains cas, d’un diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC).

Familièrement, l’étudiant en médecine est appelé « carabin ».

Sommaire

Historique

XVIIIe siècle

- Sous l’Ancien Régime, la médecine était l’une des quatre facultés mais on n’y accédait généralement qu’après un passage par la faculté des arts (voir Faculté des Arts de Paris). L’enseignement était essentiellement théorique et reposait sur la lecture et le commentaire des autorités.

- Cependant, à partir de 1750 environ, mais très timidement, une partie pratique intervient, à travers la botanique mais aussi la clinique. Jusqu’à la Révolution, les chirurgiens n’étaient pas des médecins mais étaient considérés comme de simples exécutants (barbiers-chirurgiens).

- Le système universitaire est supprimé en 1793 et les facultés de médecine sont remplacées, l’année suivante, par quatre écoles de médecine, installées à Paris, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg. Avec la création de l’Université impériale, les écoles de médecine reprennent la dénomination de facultés et leur nombre augmente.

XIXe siècle

Au XIXe siècle, en réaction à l’évolution technique très rapide de la médecine et à la médiocrité de l’enseignement théorique universitaire, sont instaurés l’externat et l’internat, formations pratiques hospitalières accessibles sur concours, l’internat étant accessible uniquement aux anciens externes. Les étudiants en médecine commencent alors à négliger les examens de la faculté pour se consacrer à la préparation de ces concours, synonymes d’élite et de qualité de la formation. L’étudiant pouvait arriver au terme de ses études de médecine sans même avoir vu un seul patient, s’il avait raté ou ne s’était pas présenté au concours de l’externat.

XXe siècle

- Suite aux évènements de mai 68, le concours de l’externat fut supprimé, et tous les étudiants en médecine suivirent la formation pratique de qualité qu’est l’externat, devenu obligatoire (le terme « externe » disparut alors des textes, remplacé par le terme « étudiant hospitalier »). Cela correspond à l’idéal hospitalo-universitaire (création des CHU en 1958) : la pratique (l’externat) et la théorie (les cours à l’université) sont réconciliées dans un seul et même cursus pour tous. Avec la loi Faure, Les facultés de médecine deviennent des UER (puis UFR à partir de 1984) intégrées dans une université.

- Cette réforme, corrélée à l’augmentation générale de la population étudiante, engendra un afflux massif d’étudiants dans les services des CHU. En réaction, il fut alors instauré en 1971 un concours de fin de première année de médecine, avec un système de numerus clausus[1].

- Jusque dans les années 1990, tout médecin pouvait devenir spécialiste, soit en passant la voie sélective et hospitalière de l’internat, soit par la voie non-sélective et universitaire des certificats d’études spécialisées (CES) de moindre qualité, laissant ainsi se développer une médecine spécialisée à deux vitesses entre « anciens internes des hôpitaux » et « anciens chefs de clinique des hôpitaux » d’une part, et titulaires de CES d’autre part. Une réforme supprima donc les CES médicaux et rendit l’internat obligatoire pour la « qualification ordinale » de spécialistes, à travers les Diplômes d’études spécialisées (DES), compléments du diplôme de docteur en médecine.

- Les internes furent contraints de faire un stage en « hôpital périphérique », c’est-à-dire non universitaire, faisant partie d’un Centre hospitalier régional ou CHR.

Évolutions récentes

- Jusqu’en 2004, les futurs généralistes ne passaient pas le concours de l’internat. Le deuxième cycle était suivi d’une période appelée « résidanat », et qui durait deux ans et demi (trois ans pour les nouvelles promotions de résidents à partir de 2001).

- Depuis la rentrée 2004, tous les étudiants en médecine doivent désormais passer l'examen national classant (renommé « épreuves classantes nationales » par la suite) et faire un internat. L’ancien résidanat devient alors l’internat de médecine générale, dans le cadre du processus de revalorisation de cette profession désertée de façon inquiétante.

- Depuis la rentrée 2010, la première année du premier cycle d'études médicales (déjà commune avec odontologie et sage-femme) devient « première année des études de santé » (commune avec pharmacie), le diplôme de formation générale en sciences médicales apparaît l’année suivante.

Organisation

Les études se déroulent en trois cycles au sein d’une université ayant une unité de formation et de recherche de médecine (parfois mixte entre la médecine et la pharmacie), associée à l’un des 29 centres hospitaliers universitaires. Leur durée totale varie de neuf ans (médecine générale) à douze ans (autre spécialité et une sous-spécialisation).

Diplôme de formation générale en sciences médicales

Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'État de docteur en médecine ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence[2].

Cette formation a pour objectifs :

- l'acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large, elle englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ;

- l'approche fondamentale de l'homme sain et de l'homme malade, incluant tous les aspects de la séméiologie.

Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :

- le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ;

- la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;

- la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ;

- l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés, de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres. Elles peuvent permettre un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master[2].

Il n’y a pas de programme national mais une liste d’items constituant la « trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités »[2].

Les titulaires de certains diplômes, les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures et certains enseignants-chercheurs peuvent demander une entrée directe en DCEM[3].

Première année

La première année commune des études de santé (PACES) est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme[4] (parfois de kinésithérapie et d'ergothérapie). Elle se divise en deux semestres.

Pour être admis à s’inscrire en première année des études de santé, les candidats doivent justifier :

- soit du baccalauréat ;

- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

- soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;

- soit d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes[5].

Comme pour toute formation du système LMD, l’année est découpée en deux semestres et en « unités d’enseignement » (UE) qui se voient attribuer un certain nombre de crédits ECTS.

Au premier semestre, les enseignements sont communs à toutes les filières[6]. Des épreuves sont organisées à la fin de celui-ci; les étudiants mal classés peuvent être réorientés dans d’autres filières de l’université[7].

Au second semestre, les étudiants choisissent une ou des UE spécifique(s) à une filière, en plus de la formation commune. Les étudiants passent un concours à la fin de l’année débouchant sur quatre classements[8].

Le redoublement de cette première année n'est autorisé qu'une et une seule fois. À la suite de deux échecs à ce concours, il est alors définitivement impossible de se représenter sauf dérogation exceptionnelle.

Deuxième et troisième années

Ces années permettent de compléter la formation des étudiants pour qu'ils obtiennent le diplôme de formation générale en sciences médicales. Les étudiants doivent suivre un stage d'initiation aux soins effectué sous la conduite de cadres infirmiers d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier[2].

Deuxième cycle des études médicales

En trois ans, l’étudiant reçoit une formation théorique et pratique sur les différentes pathologies segmentées en modules : modules transversaux (plus ou moins interdisciplinaires) ou modules d’organe. Ces modules sont le programme officiel de l’examen classant national (voir plus bas), et comprennent une liste d’items numérotés qui correspondent soit à des pathologies, soit à des situations cliniques ou thérapeutiques.

L’externat

Les trois années constituent l’« externat ». Ce terme d’usage courant (qui est une survivance de l’ancien concours de l’externat supprimé suite aux manifestations de 1968) n’existe officiellement pas. Les textes officiels[9] et les textes internes des CHU et des universités parlent d’« étudiants hospitaliers », car les étudiants sont rémunérés par le groupe hospitalier auquel l’université est rattachée. Ils sont salariés sous contrat à durée déterminée, rattachés à une caisse de sécurité sociale non étudiante.

L’étudiant, sous la responsabilité d’un interne (non officiel) ou d’un senior (chef de clinique ou praticien hospitalier), apprend à reconnaître les différents signes d’une maladie. Il n’a pas à ce stade de responsabilité thérapeutique, ni le droit de prescrire. L’étudiant est cependant responsable de ses actes (responsabilité civile, qui nécessite la souscription d’une assurance idoine).

L’externat consiste le plus souvent en quatre stages par an de trois mois chacun dans des services de spécialités, choisis par grilles en début de chaque année ou trimestre, soit par classement au mérite, soit par classement alphabétique. Les stages consistent en cinq matinées par semaines dans les services. Certains stages sont obligatoires de par les textes réglementaires (pédiatrie, gynécologie obstétrique chirurgie, medecine interne et urgences.), et peuvent alors intégrer l’enseignement théorique (l’externe est alors présent à l’hôpital toute la journée). Inversement, certains services n’ont pas d’externes, cela dépend des accords passés avec l'université.

Certaines universités ont remplacé le mi-temps (matinées) permanent par un temps plein par alternance : les externes sont alors présents toute la journée mais seulement 6 semaines sur 3 mois dans certains cas ou 2 mois sur 4 dans d'autres cas[10]. Le temps restant est consacré aux enseignements, aux examens, à la préparation des ECN.

Pendant l’externat, l’enseignement magistral, de plus en plus remplacé par des travaux dirigés, se fait en alternance avec des stages hospitaliers : cet enseignement est un véritable compagnonnage, où l’externe aborde par « cas cliniques » de véritables situations vécues dans les services.

L’externe doit, au cours de ses trois années d’externat, effectuer 36 gardes de 12, 18 ou 24 heures (selon le service et le jour de la semaine), soit environ une garde par mois, rémunérée 26 euros bruts.

La rémunération des stages est quant à elle « symbolique » (rémunération brute : 122 euros par mois en quatrième année, 237 euros en cinquième année, 265 euros en sixième année[11]), mais l’étudiant externe a le statut de salarié et cotise au régime salarié de la sécurité sociale, et à la caisse de retraite. La caisse de retraite complémentaire des externes est l’IRCANTEC, comme c’est le cas pour les internes et les praticiens hospitaliers. Les externes, comme tout salarié, ont cinq semaines de congés payés.

Depuis 2004, le deuxième cycle des études médicales est sanctionné par un diplôme (reconnu dans l’Union européenne[12]). Le module 11 du deuxième cycle est l’ancien certificat de synthèse clinique et thérapeutique, autrefois indispensable pour remplacer un médecin généraliste (désormais sans utilité spécifique, la validation complète du deuxième cycle étant indispensable pour devenir interne et pour obtenir une licence de replacement).

Troisième cycle des études médicales

Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales (TCEM) :

- les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;

- les étudiants ressortissants des États membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou des états parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que la France, titulaires d’un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d’un titre équivalent délivré par l’un de ces états[13].

Épreuves classantes nationales

Des épreuves sont organisés pour les candidats cités ci-dessus.

Suivant son classement, l’étudiant choisit son centre hospitalier universitaire (et donc sa ville) d’affectation, ainsi que sa filière. Ce choix s’effectue d'abord par internet (phase de pré-choix et simulations), le choix définitif ayant lieu au cours d'un « amphithéâtre de garnison » qui réunit tous les étudiants par tranches de classement. Cette procédure permet à l’étudiant de choisir son poste en ayant pleinement connaissance des places disponibles.

Les 11 filières existantes en 2008 sont, avec le nombre de places disponibles, sur 5704 postes au total :

- Médecine générale : 3200 postes

- Spécialités médicales : 885 postes

- Spécialités chirurgicales : 550 postes

- Psychiatrie : 280 postes

- Anesthésie-réanimation : 260 postes

- Pédiatrie : 200 postes

- Gynécologie-obstétrique : 155 postes

- Santé publique : 60 postes

- Biologie médicale : 40 postes

- Médecine du travail : 54 postes

- Gynécologie médicale : 20 postes

En 2005, un millier de postes n’ont pas été pourvus, certains étudiants préférant redoubler plutôt que de choisir une spécialité par défaut.

Internat

Bien qu’il ait le statut d’étudiant et qu’il soit sous la responsabilité d'un « senior », l’interne est déjà un professionnel autonome, puisqu’il peut prescrire. Il s’agit plus d’une expérience professionnelle initiale que de réelles études (d’autant plus que la France est un des rares pays à considérer les internes comme des étudiants). L'enseignement lors de l'internat est essentiellement pratique.

L’internat dure au moins trois ans (pour la médecine générale). L'interne doit valider l'ensemble des stages de six mois requis pour son diplôme d'études spécialisées. Ces stages peuvent être hospitaliers, en structures de soins extra-hospitalières ou effectués auprès de médecins généralistes.

Il soutient un mémoire portant sur un sujet de sa spécialité qui peut être confondu avec sa thèse d'exercice lorsque celle-ci est soutenue lors de la dernière année d'internat. Cette dernière lui confère, après soutenance avec succès, le diplôme d'État de docteur en médecine[15].

L'interne peut effectuer des remplacements dans des cabinets libéraux, sous réserve qu’il ait validé un certain nombre de semestres, et qu'il ait obtenu une « licence de remplacement » auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins).

Clinicat et assistanat

Pour certaines spécialités et notamment la chirurgie, il est nécessaire de réaliser des études complémentaires. Il s’agit d’un clinicat universitaire (de deux à quatre ans) ou d’un assistanat de spécialité (d’au moins 1 an). La durée de formation totale pour ces spécialités est donc de 12 à 15 ans.

Statistiques

En 2009, il y avait 201 078 étudiants en formation de santé, ce qui représentent 27,4 % des étudiants en formation scientifique. À titre de comparaison, en 2009/2010, il y avait 2 316 103 étudiants dans l’ensemble des formations dont 1 444 583 dans les universités[16].

Évolution des effectifs d'étudiants dans les formations de santé(France métropolitaine + DOM) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Évolution 2002/2009 Médecine, odontologie 120 930 130 356 138 532 146 589 154 076 158 995 161 933 170 228 40,8 % Pharmacie 25 349 26 281 27 788 29 624 31 296 31 871 31 221 30 850 21,7 % Notes et références

- Marchand-Antonin, Benoît. Le numerus clausus : ses effets secondaires, sa place dans la globalisation de la médecine

- Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

- Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

- Article L631-1 du Code de l’éducation

- Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, article 2

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 3

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 5

- Arrêté du 28 octobre 2009, article 8

- décret n° 70-931 du 8 octobre 1970

- [1]

- Externe : le statut mis à jour (2005).

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:322:0003:0007:FR:PDF

- Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, article 1

- http://tatoufaux.com/?Les-medecins-prononcent-le-serment

- Code de l’éducation, article L632-4

- Repères et références statistiques 2010, DEPP, septembre 2010, 425 p. (ISBN 978-2-11-097819-6) [lire en ligne (page consultée le 15 mai 2011)], p. 6.1 Les effectifs du supérieur : évolution et 6.3 Les effectifs dans les formations scientifiques

Voir aussi

Articles connexes

- Système éducatif français, Études supérieures en France, Université en France

- Études de médecine (international)

- Praticien à diplôme hors Union européenne

- Médecin

- Médecine

- Médecine générale

- Association nationale des étudiants en médecine de France

Liens externes

Ces sites comportent des documents sur les études de médecine en France, avec des forums fréquentés par les étudiants.

- ANEMF Association Nationale des Étudiants en Médecine de France Association représentative des étudiants en médecine de France

- REMEDE Regroupement d'étudiants en médecine Site web médical indépendant regroupant depuis 1997 les étudiants en médecine francophones

Bibliographie

- Jean-François Mattéi, Jean-Claude Étienne et Jean-Michel Chabot, De la médecine à la santé : pour une réforme des études médicales et la création d'universités de la santé, Flammarion, Paris, 1997, 143 p. (ISBN 2-08-201634-X)

Wikimedia Foundation. 2010.