- Tour de Nesle

-

Tour de Nesle

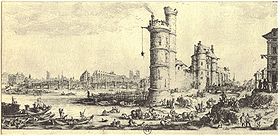

La tour de Nesle et le pont-Neuf par Jacques Callot Présentation Type Tournelle de l'ancienne enceinte de Paris Date de construction XIIIe siècle

Destruction en 1665Dimensions Hauteur : 25 m

Largeur : 10 mGéographie Pays Royaume de France Localité Paris Coordonnées modifier

La tour de Nesle, aujourd'hui disparue, était une des tours de coin de l'ancienne enceinte de Paris, dite enceinte de Philippe Auguste, construite par Philippe II au début du XIIIe siècle. Elle était située à l'emplacement actuel du pavillon ouest de la bibliothèque Mazarine.

- « La tour de Nesle est sans contredit la plus populaire de toutes celles du vieux Paris. »[1]

Sommaire

Description et historique

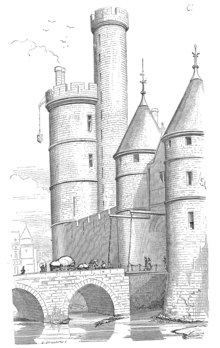

La tour de Nesle fut construite vers 1200 sur la rive gauche de la Seine, face à la tour du coin du palais du Louvre, sur une sorte de butte inondée par le fleuve en hiver[N 1]. Elle est citée pour la première fois, dans une sentence arbitrale de 1210, sous le nom de Tornella Philippi Hamelini supra Sequanam[2] soit tour Philippe Hamelin[N 2],[3], du nom d’un prévôt de l’époque qui présida à sa construction.

Haute de 25 mètres et large de 10, elle possédait deux étages voûtés et deux étages plafonnés, avec au sommet, une plate-forme crénelée à laquelle on accédait par un escalier à vis placé dans un tourillon qui lui était accolé, lui-même terminé par une seconde plate-forme, qui dépassait de beaucoup la précédente[2]. Pour plus de solidité, les voutes retombaient peut-être sur un pilier central.

C'était une des quatre principales tours de coin de l'enceinte de Philippe-Auguste. Elle terminait la clôture de la rive gauche de la Seine, côté aval, et faisait face à sa jumelle, la tour du coin, élevée au côté méridional de la porte du Louvre, sur l’autre rive du fleuve. Pour interdire le passage nocturne de bateaux, on tendait entre les deux tours de grosses chaînes supportées par des barques amarrées à de solides pieux, approximativement à l'emplacement de l’actuel pont des Arts[4]. Une imposante lanterne, suspendue à une potence, servait à éclairer le fleuve et les alentours, et constituait un des rares éclairages nocturne de Paris jusqu'au milieu du XVe siècle[5]. Ses plateformes servaient de poste d'observation à une sentinelle qui, de là, pouvait surveiller la Seine et les abords des fortifications. Ses étages servaient vraisemblablement d'arsenal jusqu'au début du XVIe siècle[6]. Selon Gustave Pessard, un souterrain reliait la tour avec une maison située au 13 de la rue de Nesle[7].

Acquise par Philippe le Bel en 1308 pour 5 000 livres parisis, elle devint la propriété de Philippe V de France qui, en 1319, en fit don à sa femme Jeanne II de Bourgogne. Cette dernière ordonna dans son testament qu'elle devrait être vendue pour financer la fondation du collège de Bourgogne (1330). Charles VII, par lettres patentes du 24 mai 1446, en fit don au duc de Bretagne François Ier, mais le duc n'ayant pas d'héritier mâle, elle revint à la couronne 1450. En 1552, Henri II vendit la propriété en plusieurs lots. En 1571 une lettre patente enjoignit au propriétaire de la tour, le duc de Nevers de s’en départir en faveur de la ville de Paris[8].

À cette date, la ville loua à Balthasar Bordier, marchand, « La tour dite de Nesle, chambre, cellier, jardin, terrasse et autres petits édifices joignant ladite tour, pour neuf ans, moyennant trente livres tournois par année. ». Une autre description, faite 31 ans plus tard, était fort différente : dans un bail de neuf ans, passé en mai 1612 avec Jacques Brocart, elle est décrite ainsi : « La tour de Nesle, consistant, au bas d'icelle, en une fosse ou prison, inutile à cause des eaux, une autre prison au-dessus, garnie de grille de fer, deux chambres au-dessus, une vis[N 3], une allée haute sur le mur. ». Il semble, qu’à cette époque, le rez-de-chaussée de la tour servait à abriter des filets de pêcheurs, et les étages supérieurs étaient occupés par des blanchisseuses qui étendaient leur linge sur de longues perches plantées horizontalement dans la vieille muraille, à proximité des fenêtres. En 1613, elle servit à tirer un feu d’artifice destiné à divertir le jeune Louis XIII âgé de 12 ans[6] et, en 1660, sa plate-forme servit de support à une girandole [N 4] tirée à l'occasion du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche.

La démolition de la tour, envisagée dès 1659, ne fut effective qu’en 1663 ou 1665 pour permettre la construction de la bibliothèque Mazarine et du palais de l'Institut[9].

L'affaire

La tour a été au XIVe siècle le lieu de rencontre des trois belles-filles de Philippe le Bel et de leurs amants. À cet épisode historique s'est ajouté, au XVe siècle, une légende selon laquelle une reine de France aurait fait de cette tour un lieu de débauches à l'issue desquelles elle assassinait ses amants et les jetait à la Seine.

La réputation de la tour était telle que, vers 1846 ou 47, le nom de Tour de Nesle fut donné à un bouge infâme de la rue du Pot-de-Fer où des repris de justice entraînaient des jeunes filles des quartiers voisins[6].

Galerie

-

Plan de la tour de Nesle, par Viollet-le-Duc.

-

Plaque d'information indiquant l'emplacement de l'ancienne Tour de Nesle, aujourd'hui au niveau de l'Institut de France, quai de Conti

Dans les arts

Les supposés meurtres et orgies perpétrés dans la Tour ont inspirés de nombreux auteurs :

Littérature

- La Tour de Nesle d' Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet, drame en cinq actes et en neuf tableaux (1832)

- Buridan, le héros de la Tour de Nesle roman de Michel Zévaco (1913)

- Le Roi de fer dans la saga historique Les Rois maudits de Maurice Druon (1955)

Cinéma

- La Tour de Nesle, film français d'Albert Capellani (1909)

- La Tour de Nesle, film français de Gaston Roudès (1937)

- La Tour de Nesle, film français d'Abel Gance (1955)

- La Tour de Nesle (Der Turm der verbotenen Liebe), film allemand de Franz Antel (1968)

Notes et références

Notes

- Au cours des travaux entrepris en 1852 on retrouva la trace des pilotis qui la soutenaient

- Litérallement, « Tournelle Philippe Hamelin au-dessus de la Seine »

- Escalier en colimaçon

- Bouquet final d'un feu d'artifice consistant en une gerbe de fusées tournantes

Références

- Alfred Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, J.-B. Dumoulin, Paris, 1853. p. 37

- Viollet-le-Duc, Encyclopédie médiévale, Georges Bernage, 1978, p. 134

- Guy le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Éditions Horvath, 1995.

- Louis de l'Aude, Paris doit-il être fortifié ?, Krabbe, Paris, 1840 p. 22

- Eugène Defrance, Histoire de l'éclairage des rues de Paris, Imprimerie nationale, Paris, 1904 pp. 12-14

- Alfred Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, J.-B. Dumoulin, Paris, 1853 p. 38-39

- Gustave Pessard, Nouveau dictionnaire historique de Paris, Lejay, 1904 p. 1023

- Jacques-Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris, Tome 2, Dufour, Mulat et Boulanger, Paris, 1862 p. 246

- Alfred Franklin, Histoire de la Bibliothèque Mazarine et du Palais de l'Institut, H. Welter, Paris, 1901 p. 158

Annexes

Bibliographie

- Alfred Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, J.-B. Dumoulin, Paris, 1853.

- Gustave Pessard, Nouveau dictionnaire historique de Paris, Lejay, 1904.

- F. Bertout de Solières, Fortifications de Paris à travers les âges, Girieud, Rouen, 1906

- Guy le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Horvath, 1995.

Articles connexes

Lien externe

- Portail de Paris

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Wikimedia Foundation. 2010.