- Théodore de Bèze

-

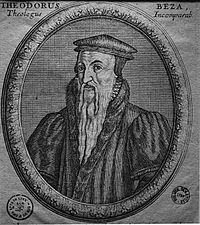

Théodore de Bèze Portrait de Théodore de Bèze en 1577.Activités Théologien

Pasteur protestant

Réformateur religieux

Homme de lettresNaissance 24 juin 1519

Vézelay, BourgogneDécès 13 octobre 1605

GenèveLangue d'écriture Français Mouvement Réforme protestante Genres Exégète

SermonŒuvres principales - Abraham Sacrifiant (1550)

- Confession de foy chrestienne (1559)

- Droit des magistrats (1574)

Théodore de Bèze, né en 1519 à Vézelay en Bourgogne et mort en 1605 à Genève, est un théologien protestant.

Les jeunes années

Il naît à Vézelay dans une famille qui exploitait des mines d'argent. Son père, Pierre de Bèze, gouverneur royal de Vézelay, descendait d’une grande famille bourguignonne ; sa mère, Marie Bourdelot, était connue pour sa générosité. Le père de Théodore avait deux frères : l’un, Nicolas, était membre du parlement de Paris ; l’autre, Claude, était abbé du monastère cistercien de Froimont dans le diocèse de Beauvais. Nicolas était célibataire et au cours d’une visite à Vézelay fut si satisfait de Théodore qu’avec la permission de ses parents, il l’emmena à Paris pour qu’il y fût instruit. De Paris, Théodore fut envoyé à Orléans en décembre 1528 pour jouir de l’instruction du célèbre humaniste allemand Melchior Wolmar. Il fut reçu dans la maison de Wolmar, et le jour où se passa cet événement fut célébré par la suite comme un deuxième anniversaire.

Le jeune Théodore de Bèze suivit bientôt son maître à Bourges, où l’avait appelé la duchesse Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Bourges était en France un des endroits où soufflait le plus fort le vent de la Réformation. Quand, en 1534, François Ier publia son décret contre les innovations dans l’Église, Wolmar retourna en Allemagne tandis que, conformément au désir de son père, Bèze revenait à Orléans pour étudier le droit. Il y passa quatre ans (1535-1539). Cette voie avait peu d’attrait pour lui ; il préférait la lecture des classiques de l’Antiquité, particulièrement Ovide, Catulle et Tibulle. Il fut reçu licencié en droit le 11 août 1539 et, comme son père le désirait, alla à Paris où il commença la pratique. Ses parents avaient obtenu pour lui deux bénéfices dont les revenus s’élevaient à 700 couronnes d’or par an ; et son oncle avait promis de faire de lui son successeur.

À Paris, Bèze passa deux années heureuses et acquit bientôt une position en vue dans des cercles littéraires. Pour échapper aux tentations nombreuses auxquelles il était exposé, il se fiança en 1544 à une jeune fille d’origine modeste, Claudine Denoese, en promettant de rendre cet engagement public dès que les circonstances le permettraient. Il publia un recueil de poésies latines, Juvenilia, qui le rendit célèbre et il fut partout regardé comme un des meilleurs auteurs de poésie latine de son temps.

Mais il tomba malade et, dans sa détresse physique, se révélèrent à lui ses besoins spirituels. Peu à peu, il vint à la connaissance du salut en Christ, qu’il accepta avec une foi joyeuse. Il résolut alors de trancher les liens qui le rattachaient au monde et se rendit à Genève, ville qui était un refuge pour les évangéliques (c’est-à-dire les adeptes de la Réforme). Il y arriva avec Claudine le 23 octobre 1548.

Professeur à Lausanne

Il fut chaleureusement accueilli par Calvin, qui l’avait déjà rencontré chez Wolmar et il se maria tout de suite à l’église, publiquement et solennellement. Comme Bèze ne voyait pas comment s’occuper tout de suite, il prit le chemin de Tübingen pour y voir son ancien maître Wolmar. En cours de route, à Lausanne, il rendit visite à Pierre Viret, qui le retint immédiatement et le fit nommer professeur de grec à l’Académie de la ville (novembre 1549).

Malgré le lourd travail qui lui incombait, Bèze trouva le temps d’écrire un drame biblique, Abraham sacrifiant (publié à Genève en 1550 (il existe une traduction anglaise d’Arthur Golding, publiée à Londres en 1577 et qui a été reproduite avec introduction, notes et le texte français original par M. W. Wallace, Toronto 1906). La pièce, qui opposait catholicisme et protestantisme, reçut un bon accueil. En juin 1551, il ajouta quelques psaumes à ceux que Marot avait déjà commencés à traduire en français et qui connaissaient aussi beaucoup de succès.

À la même époque, il publia son Passavantius, une satire dirigée contre Pierre Lizet, un homme à la réputation exécrable, ancien président du Parlement de Paris et qui avait été à l’origine de la Chambre ardente ; il était alors (1551) abbé de Saint-Victor, près de Paris, et il voulait acquérir la réputation de pourfendeur de l’hérésie grâce à la publication de quelques écrits polémiques.

Deux controverses dans lesquelles Bèze s’impliqua à cette époque étaient d’un caractère plus sérieux. La première concernait la doctrine de la prédestination et la controverse de Calvin contre Jérome-Hermès Bolsec. La seconde parlait de l’exécution sur le bûcher de Michel Servet à Genève, le 27 octobre 1553. Pour défendre Calvin et les magistrats genevois, Bèze publia en 1554 De haereticis a civili magistratu puniendis (traduit en français en 1560).

Voyages pour défendre les protestants

En 1557, Bèze s’intéressa spécialement aux vaudois que l’on persécutait dans le Piémont. Pour les défendre il se rendit, accompagné de Guillaume Farel, à Berne, Zurich, Bâle, Schaffhouse ; de là à Strasbourg, Montbéliard, Baden et Göppingen. Dans ces deux dernières villes, on leur demanda de préciser clairement leurs positions sur les sacrements par rapport à celles des vaudois, ce qu’ils firent le 14 mai 1557. Leur déclaration, bien reçue par les théologiens luthériens, fut nettement condamnée à Berne et à Zurich.

À l’automne 1557, Bèze entreprit un deuxième voyage avec Farel, à Worms via Strasbourg pour demander l’aide des princes de l’empire ralliés à l’Évangile en faveur des frères de Paris qu’on persécutait. Avec Melanchthon et d’autres théologiens rassemblés alors à Worms, Bèze suggéra une union de tous les protestants, mais cette proposition fut catégoriquement rejetée par Zurich et Berne. Sur de faux rapports, selon lesquels les persécutions contre les huguenots avaient cessé en France, les princes allemands n’envoyèrent aucune ambassade à la cour de Henri II et Bèze dut continuer son entreprise, allant avec Farel, Jean Buddaeus et Gaspard Carmel à Strasbourg et Francfort, où l’envoi d’une ambassade à Paris fut résolu.

Établissement à Genève

Bèze revint de Lausanne assez désabusé. En accord avec de nombreux pasteurs et professeurs de la ville, Viret avait pensé établir un consistoire et introduire une discipline ecclésiastique susceptible d’infliger l’excommunication, en particulier dans la célébration de la sainte Cène. Mais les Bernois n’avaient pas l’intention de se laisser gouverner par une Église calviniste. Devant ces difficultés, Bèze crut préférable de s’établir à Genève (1558).

Il y occupa d’abord la chaire de grec à l’Académie nouvellement établie puis, après la mort de Calvin, également celle de théologie ; en outre il fut obligé de prêcher. Il acheva la révision de la traduction du Nouveau Testament, qu’Olivétan avait commencée quelques années auparavant. En 1559, il entreprit un autre voyage dans l’intérêt des huguenots, à Heidelberg cette fois ; à la même époque, il dut défendre Calvin contre Joachim Westphal à Hambourg et Tilemann Hesshus.

Plus important que cette activité polémique était l’établissement par Bèze de sa propre confession de foi. Elle avait été à l’origine préparée pour son père à qui il rendait compte de ses cours et elle fut publiée sous une forme révisée pour promouvoir la connaissance de l’Évangile parmi les concitoyens de Bèze. Elle fut imprimée en latin en 1560 avec une dédicace à Wolmar. Une traduction anglaise suivit à Londres en 1563, 1572 et 1585. Il y eut aussi des traductions en allemand, néerlandais et italien.

Les événements de 1560-63

Entre temps, les choses avaient pris en France une tournure telle que, pour le protestantisme, l’avenir semblait prometteur. Cédant aux insistances de nobles évangéliques, le roi Antoine de Navarre fit savoir qu’il serait heureux d’entendre un des maîtres éminents de l’Église. On invita Bèze au château de Nérac ; il était un noble français et à la tête de l’Académie dans la métropole du protestantisme de langue française, mais il ne parvint pas à convertir le roi.

L’année suivante (1561) Bèze représenta les Évangéliques au colloque de Poissy et où il défendit éloquemment les principes de leur foi. Le colloque n’eut pas de résultats mais Bèze, considéré comme le chef et le porte-parole de toutes les communautés réformées de France, se vit à la fois adulé et détesté. La reine insista pour qu’on organisât un autre colloque, qui s’ouvrit à Saint-Germain le 28 janvier 1562, onze jours après la proclamation du célèbre décret de janvier qui accordait aux Réformés des privilèges importants. Cependant le colloque fut interrompu quand il devint évident, après le massacre de Wassy du 1er mars, que le parti catholique se préparait à abattre le protestantisme.

Bèze publia à la hâte une circulaire (le 25 mars) à toutes les congrégations réformées de l’empire et, avec Condé et ses troupes, se rendit à Orléans. Il était nécessaire d’agir avec rapidité et énergie. Mais il n’y avait ni soldats, ni argent. À la demande de Condé, Bèze visita toutes les villes protestantes pour en obtenir. Il écrivit aussi un manifeste où il montrait le bon droit de la cause réformée. Pour obtenir des troupes et des fonds parmi ses coreligionnaires, Bèze fut chargé de visiter l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse. Il alla à Strasbourg et Bâle, mais sans succès. Il revint alors à Genève, où il arriva le 4 septembre. Il n’y était pas depuis deux semaines qu’il fut appelé encore une fois à Orléans par d’Andelot. En février 1563, il est à Caen, alors aux mains de l'amiral de Coligny, et il prêche dans l'église Saint-Jean un sermon sur « l'utilité de l'argent, qui est nerf de la guerre »[1]. La campagne pour le protestantisme devenait plus heureuse ; mais la publication du malheureux décret de pacification que Condé avait accepté (12 mars 1563) remplit d’horreur Bèze et tout le protestantisme français.

Le successeur de Calvin

Pendant vingt-deux mois Bèze avait été absent de Genève, et l’intérêt de l’École et de l’Église, et surtout l’état de santé de Calvin, lui faisaient un devoir d’y retourner. Là-bas il n’y avait personne pour remplacer Calvin qui, malade, ne pouvait pas plus longtemps porter le fardeau qui pesait sur lui. Calvin et Bèze se chargèrent d’effectuer leurs fonctions de concert et à tour de rôle chaque semaine, mais bientôt Calvin mourut (27 mai 1564) et Bèze devint tout naturellement son successeur.

Jusqu’en 1580 Bèze n’était pas seulement le « modérateur de la compagnie des pasteurs », il était aussi l’âme du grand établissement d’enseignement que Calvin avait fondé à Genève en 1559 et qui se composait d’un gymnase et d’une académie. Toute sa vie, Bèze chercha à élever le niveau de l’enseignement. Pendant près de quarante ans la jeunesse protestante remplit sa salle de conférences pour écouter ses conférences théologiques, où il exposait la plus pure orthodoxie calviniste. Parmi ses élèves, il eut Giovanni Diodati qui lui succéda ensuite à Genève comme professeur de théologie. Magistrats et pasteurs l’écoutaient comme un conseiller. Genève lui doit la fondation d’une école de droit où François Hotman, Jules Pacius et Denys Godefroy, les juristes les plus éminents du siècle, se faisaient entendre à tour de rôle[2].

Cours des évènements après 1564

Comme successeur de Calvin, Bèze eut beaucoup de succès, non seulement en continuant le travail de son prédécesseur mais également en préservant la paix dans l’Église de Genève. Les magistrats s’étaient entièrement approprié les idées de Calvin et la direction des affaires spirituelles, dont les organes étaient les « ministres de la Parole » et « le consistoire », fut établie sur une base solide. Aucune polémique doctrinale ne surgit après 1564. Les discussions concernèrent des questions à caractère pratique, social, ou ecclésiastique, comme la suprématie des magistrats sur les pasteurs, la liberté dans la prédication et l’obligation faite aux pasteurs de se soumettre à la majorité de la compagnie des pasteurs.

Bèze n’imposa en rien sa volonté à ses associés et ne décréta aucune mesure sévère contre ses collègues irréfléchis ou emportés, bien que parfois il ait pris des affaires en main et agi en tant que médiateur ; mais souvent il se heurta à une opposition telle qu’il menaça de démissionner. Bien qu’il fût enclin à prendre le parti des magistrats, il sut défendre les droits et l’indépendance de la puissance spirituelle quand l’occasion se présenta, sans toutefois lui accorder une influence prépondérante comme le faisait Calvin.

Son activité était grande. Il jouait le rôle d’intermédiaire entre la compagnie et les magistrats et ces derniers demandaient continuellement ses conseils même dans des questions de politique. Il correspondait avec tous les chefs du parti réformé en Europe. Après le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), il usa de son influence pour que les réfugiés reçussent bon accueil à Genève.

En 1574 il écrivit son De jure magistratuum (Les limites fixées aux pouvoirs du souverain), où il protestait solennellement contre la tyrannie en matière de religion et soutenait qu’il est légitime pour un peuple de s’opposer activement à un gouvernement indigne et, au besoin, de recourir aux armes pour le renverser.

En résumé, sans être un grand dogmaticien comme son maître, ni un génie créateur dans le domaine ecclésiastique, Bèze possédait des qualités qui le rendirent célèbre comme humaniste, comme exégète, comme orateur et comme chef, dans les affaires religieuses et politiques, et le qualifiaient pour être le guide des calvinistes dans toute l’Europe. Dans les diverses polémiques où il fut impliqué, Bèze manifesta souvent un caractère excessif par son irritabilité et son intolérance ; Bernardino Ochino, pasteur du rassemblement italien à Zurich (à cause d’un traité qui contenait quelques points répréhensibles sur la polygamie), et Sébastien Castellion à Bâle (à cause de ses traductions de la Bible en latin et en français) l’ont appris à leurs dépens.

Bèze ne cessa de maintenir les relations les plus étroites avec la France réformée. Il présidait le synode général qui se réunit, en avril 1571, à La Rochelle et décida de ne pas supprimer la discipline ecclésiastique et de ne pas reconnaître l’autorité du gouvernement civil sur l’Église, comme le demandaient le pasteur parisien Jean Morel et le philosophe Pierre de La Ramée ; il décida également de confirmer une nouvelle fois contre Zwingli la doctrine calviniste de la Présence réelle (par l’expression : « substance du corps du Christ »), ce qui provoqua une discussion très acrimonieuse entre Bèze, Pierre de La Ramée et Bullinger.

L’année suivante, en mai 1572, il prit une part importante au synode national à Nîmes. Il s’intéressa également aux polémiques sur la confession d'Augsbourg en Allemagne, particulièrement après 1564, qui concernaient la doctrine sur la personne du Christ et les sacrements, et il publia plusieurs ouvrages contre Westphal, Hesshusen, Selnecker, Johann Brenz, et Jakob Andrea. Cela le fit détester, particulièrement après 1571, par tous ceux qui avaient adhéré au Luthéranisme et s’opposaient à Melanchthon.

Le colloque de Montbéliard

Le dernier conflit polémique d’importance que Bèze eut avec les Luthériens les plus stricts eut lieu du 14 au 27 mars 1586 à l’occasion du colloque de Montbéliard, où le duc luthérien Frédéric de Wurtemberg l’avait invité, à la demande des nobles français qui s’étaient réfugiés dans cette ville. Évidemment l’union, qui était le but du colloque, ne fut pas réalisée ; mais il eut des conséquences importantes à l’intérieur de l’Église réformée.

Quand fut publiée l’édition des actes du colloque, telle que Jakob Andrea l’avait préparée, Samuel Huber, de Burg près de Berne, qui appartenait à la faction luthérienne du clergé suisse, fut si choqué de la doctrine supralapsaire sur la prédestination, proposée à Montbéliard par Bèze et Musculus, qu’il estima de son devoir de dénoncer Musculus aux magistrats de Berne comme un innovateur en matière de doctrine. Pour étudier la question, les magistrats organisèrent un colloque entre Huber et Musculus (2 septembre 1587), où le premier représentait l’universalisme de la grâce et le second le particularisme.

Comme le colloque resta sans résultat, un débat fut organisé à Berne du 15 au 18 avril 1588, où l’on confia à Bèze la défense de la doctrine officielle. Les trois délégués des cantons helvétiques qui présidaient déclarèrent finalement que Bèze avait prouvé que l’enseignement dispensé à Montbéliard était orthodoxe et Huber fut démis de son poste.

La fin de sa vie

Par la suite, l’activité de Bèze se restreignit de plus en plus à ses affaires domestiques. Claudine, sa fidèle épouse, était morte sans enfants en 1588, quelques jours avant son départ pour le colloque de Berne. Ils avaient vécu heureux tous les deux pendant quarante ans. Sur le conseil de ses amis, il contracta un deuxième mariage avec Catharina del Piano, une veuve génoise, afin qu’elle lui vînt en aide dans ses dernières années. Il jouit d’une excellente santé jusqu’à soixante-cinq ans, mais on remarqua ensuite que sa vitalité baissait peu à peu. Il continua cependant à enseigner jusqu’en janvier 1597.

Dans ses vieux jours il eut la tristesse de voir le roi Henri IV se convertir au catholicisme, malgré les exhortations qu’il lui adressa (1593). Malgré la bizarrerie du fait, on doit signaler qu’en 1596 les Jésuites firent courir le bruit en Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie que Bèze et l’Église de Genève étaient revenus à la foi de Rome, et Bèze répondit par une satire où l’on voyait qu’il n’avait rien perdu de l’ardeur de sa pensée et de la force de son expression.

Il mourut à Genève et on ne l’enterra pas, comme Calvin, au cimetière général, à Plain-Palais (car les Savoyards avaient menacé d’enlever son corps et de l’amener à Rome), mais à la Direction des Magistrats, au monastère Saint-Pierre.

Études théologiques

Mais toutes ces études humanistes et historiques sont surpassées par ses productions théologiques (contenues dans Tractationes theologicae). Bèze y apparaît comme le meilleur élève de Calvin, voire son alter ego. Sa conception de la vie est déterministe et sa réflexion religieuse repose sur la reconnaissance de la prédestination : toute l’existence temporelle est un effet de la volonté absolue, éternelle et immuable de Dieu, si bien que même la chute de la race humaine lui apparaît comme un objet indispensable au plan divin sur le monde. De la façon la plus lucide Bèze montre la connexion des conceptions religieuses qui découlaient de ce mode de pensée fondamentalement supralapsaire. C’est ce qu’il a ajouté avec son traité des plus instructifs Summa totius Christianismi.

Le Nouveau Testament grec de Bèze

De pas moindre importance sont les contributions de Bèze à la science biblique. En 1565, il publia une édition du Nouveau Testament grec, accompagnée dans des colonnes parallèles du texte de la Vulgate et de sa propre traduction (déjà publiée en 1556). Les annotations qu’il y ajoutait avaient été publiées auparavant elles aussi, mais elles se trouvaient maintenant très enrichies et élargies.

Dans la préparation de cette édition du texte grec, mais davantage encore dans la préparation de la deuxième édition de 1582, Bèze a pu se servir de deux manuscrits de grande valeur. L’un, connu sous le nom de Codex Bezae ou Cantabrigensis, fut préservé par Bèze lors du sac de Lyon par les Réformés en 1562 et plus tard offert par lui à l’université de Cambridge ; le deuxième est le Codex Claromontanus, que Bèze acquit à Clermont-en-Beauvaisis (aujourd’hui à la Bibliothèque nationale).

Ce n’était pas, pourtant, à ces sources que Bèze était principalement redevable, mais plutôt à l’édition précédente de l’éminent Robert Estienne (1550), elle-même en grande partie fondée sur une des dernières éditions d’Érasme. Les travaux de Bèze dans cette direction ont été d’une aide considérable pour ceux qui sont venus après lui. On peut sans se tromper affirmer la même chose de sa version latine et des notes abondantes dont il l’a accompagnée. Cette version a connu plus d’une centaine de rééditions.

On peut bien sûr regretter que les conceptions de Bèze sur la prédestination ait exercé une influence trop prédominante sur son interprétation des Écritures, il reste indiscutable qu’il a beaucoup aidé à une compréhension claire du Nouveau Testament.

Écrits humanistes et historiques

Dans l’activité littéraire de Bèze aussi bien que dans sa vie, il faut distinguer entre la période de l’humaniste (qui a fini avec la publication de ses Juvenilia) et celle de l’homme d’Église. Mais des productions tardives comme Passavantius, humaniste, mordant et satirique, ainsi que sa Complainte de Messire Pierre Lizet… prouvent que, dans les années ultérieures, il revenait de temps en temps à ses premières amours. Dans sa vieillesse il publia son Cato censorius (1591) et révisa ses Poemata, en les purgeant de leurs excentricités juvéniles.

De ses travaux historiographiques, mis à part ses Icônes (1580), qui n’ont qu’une valeur iconographique, mention peut être faite de sa célèbre Histoire ecclésiastique des Églises réformées au Royaume de France (1580) et de sa biographie de Calvin, avec laquelle il faut citer son édition des Epistolae et responsa de Calvin (1575).

Cet article comprend des extraits de la Schaff-Herzog Encyclopedia 1914 (qui fait partie du domaine public), traduits à partir de la version anglophone de Wikipédia.

Notes

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article en anglais intitulé « Theodore Beza » (voir la liste des auteurs)

- Célestin Hippeau, L'abbaye de Saint-Étienne de Caen, 1066-1790, Caen, A. Hardel, 1855, p. 182

- voir Charles Borgeaud, L’Académie de Calvin, Genève, 1900.

Principaux ouvrages

- 1548 : Poemata Varia , Poésies légères inspirées d’Ovide et Catulle, rédigées dans sa jeunesse et que lui reprochèrent plus tard ses détracteurs ; il confessa lui-même les regretter.

- 1550 : Abraham sacrifiant, tragédie à sujet biblique

- 1560: Brève exposition de la table ou figure contenant les principaux poincts de la religion chrestienne.

- 1561 : Recueil en sommaire des signes sacrés

- 1574 : Du droit des Magistrats sur leurs sujets, écrit monarchomaque dans lequel il justifie le droit des huguenots à résister à la tyrannie (consulter en ligne sur e-rara)

- 1580 : Histoire ecclésiastique des Églises Réformées de France dans laquelle il propose l’idée de loi fondamentale.

- 1581 : Chrestiennes Meditations, Méditations sur les psaumes pénitentiels, écrites sur le mode de la paraphrase, genre littéraire très développé au XVIe siècle.

Édition de sa correspondance

- Correspondance. Tome 1 (1539-1555) ; éd. H. & F. Aubert et H. Meylan. Genève : Droz, 1960. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 40). 225 p.

- Correspondance. Tome 2 (1556-1558) ; éd. F. Aubert, H. Meylan et A. Dufour. Genève : Droz, 1962. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 49). 284 p.

- Correspondance. Tome 3 (1559-1561) ; éd. H. Meylan et A. Dufour. Genève : Droz, 1963. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 61). 304 p.

- Correspondance. Tome 4 (1562-1563) ; éd. H. Meylan, A. Dufour et A. Tripet. Genève : Droz, 1965. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 74). 320 p.

- Correspondance. Tome 5 (1564) ; éd. H. Meylan, A. Dufour et A. de Henseller. Genève : Droz, 1968. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 96). 200 p.

- Correspondance. Tome 6 (1565) ; éd. H. Meylan, A. Dufour et A. de Henseller. Genève : Droz, 1970. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 113). 334 p.

- Correspondance. Tome 7 (1566) ; éd. H. Meylan, A. Dufour, C. Chimelli et M. Turchetti. Genève : Droz, 1973. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 136). 388 p.

- Correspondance. Tome 8 (1567) ; éd. H. Meylan, A. Dufour et C. Chimelli. Genève : Droz, 1976. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 146). 320 p.

- Correspondance. Tome 9 (1568) ; éd. H. Meylan, A. Dufour, C. Chimelli et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1978. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 164). 276 p.

- Correspondance. Tome 10 (1569) ; éd. A. Dufour, C. Chimelli et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1981. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 181). 324 p.

- Correspondance. Tome 11 (1570) ; éd. A. Dufour, C. Chimelli et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1983. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 195). 376 p.

- Correspondance. Tome 12 (1571) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et M. Turchetti. Genève : Droz, 1986. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 212). 304 p.

- Correspondance. Tome 13 (1572) ; éd. A. Dufour et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1988. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 229). 312 p.

- Correspondance. Tome 14 (1573) ; éd. A. Dufour et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1990. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 242). xxvi-356 p.

- Correspondance. Tome 15 (1574) ; éd. A. Dufour et Béatrice Nicollier. Genève : Droz, 1991. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 254). 288 p.

- Correspondance. Tome 16 (1575) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1993. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 273). 332 p.

- Correspondance. Tome 17 (1576) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1994. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 286). xx-304 p. (ISBN 2-600-00025-9)

- Correspondance. Tome 18 (1577) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1995. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 292). xx-276 p. (ISBN 2-600-00083-6)

- Correspondance. Tome 19 (1578) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1996. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 304). xxiv-280 p. (ISBN 2-600-00162-X)

- Correspondance. Tome 20 (1579) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1998. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 318). xxii-346 p. (ISBN 2-600-00249-9)

- Correspondance. Tome 21 (1580) ; éd. A. Dufour, Béatrice Nicollier, H. Genton et R. Bodenmann. Genève : Droz, 1999. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 327). xxx-338 p. (ISBN 2-600-00321-5)

- Correspondance. Tome 22 (1581) ; éd. H. Aubert, A. Dufour, Béatrice Nicollier et H. Genton. Genève : Droz, 2000. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 334). xxxiv-282 p. (ISBN 2-600-00401-7)

- Correspondance. Tome 23 (1582) ; éd. H. Aubert, A. Dufour, Béatrice Nicollier et H. Genton. Genève : Droz, 2001. (Travaux d’humanisme et Renaissance ; 346). xxx-302 p. (ISBN 2-600-00487-4)

Voir aussi

Bibliographie

- Alain Dufour, Théodore de Bèze, poète et théologien, Paris, Droz, 2006

- Violaine Weben, Théodore de Bèze, un grand de l’Europe Vézelay. 1519-Genève 1605, 2000, Paris : Les bergers et les mages, 2000 ISBN 978-2-85304-172-0

- Thédore de Bèze (1519-1605), dir. Irena Backus, Genève, Droz, 2007, « Travaux d’Humanisme et Renaissance » n° CDXXIV.

Liens externes

- Musée virtuel du protestantisme français : Théodore de Bèze

- Ministère de la Culture : courte biographie

- Site de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève

- L’hôtel particulier de Théodore de Bèze

Catégories :- Personnalité de la Renaissance

- Personnalité française du XVIe siècle

- Personnalité suisse du XVIe siècle

- Écrivain français du XVIe siècle

- Écrivain français de langue latine

- Pasteur français

- Pasteur suisse

- Pasteur calviniste

- Théologien protestant français

- Théologien protestant suisse

- Théologien calviniste

- Bibliste

- Traducteur de la Bible

- Personnalité religieuse du Morvan

- Religieux genevois

- Professeur à l'université de Lausanne

- Histoire de la Réforme

- Religion sous l'Ancien Régime

- Naissance en 1519

- Naissance dans la province de Bourgogne

- Naissance dans le Morvan

- Décès en 1605

Wikimedia Foundation. 2010.