- Massacre de Wassy

-

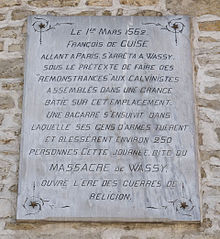

Le massacre de Wassy est un évènement survenu le 1er mars 1562 à Wassy au cours duquel une soixantaine de protestants furent tués, et environ deux-cent-cinquante grièvement blessés, par le duc de Guise et sa troupe. Cette affaire ouvre l’ère des guerres de religion en France.

Les origines politiques du conflit

Wassy était une ville du domaine du roi de France, l'une des plus anciennes du comté de Champagne, située sur les limites du duché de Bar. Il y avait prévôté et siège, du ressort desquels sont plusieurs villes, bourgs et villages. La ville de Joinville et plusieurs villages qui en dépendaient étaient, de toute ancienneté, justiciables de la prévôté de Wassy lorsque profitant du crédit qu’ils avaient à la cour, François de Lorraine, duc de Guise, et Charles, cardinal de Lorraine, son frère, firent ériger en principauté, par lettres patentes du roi Henri II, du mois d’avril 1551, la terre de Joinville, qui n’était alors qu’une simple baronnie, terre en fief du roi pour former cette principauté, firent distraire de la prévôté de Wassy une trentaine de villages qui était de son ressort pour les joindre à Joinville. Enfin les Guises obtinrent la ville elle-même en usufruit, comme douaire de leur nièce Marie Stuart, quand elle épousa le Dauphin. Sur le plan ecclésiastique, Wassy, du diocèse de Châlons, relevait de l’archevêché de Reims et du cardinal de Lorraine, mais cette double sujétion temporelle et spirituelle n’empêchait pas les Wasseyens, pour la plupart des marchands ou des hommes de petits métiers, participant à l’esprit industriel et démocratique de leur grande voisine, la ville de Troyes, de rester très indépendants.

Les débuts du calvinisme à Wassy

Le 12 octobre 1561, après le colloque de Poissy, les ministres du culte réformé de Troyes entreprirent de créer une église protestante à Wassy et y envoyèrent l’un d’eux. Les principaux de Wassy l’avertirent que l'entreprise était périlleuse et qu’il trouverait beaucoup de difficultés à y exercer ses fonctions parce qu’il se trouvait sur la terre des Guises, qui s’assemblaient à Joinville, au retour de ce colloque. En effet, le duc d’Aumale y arriva dans ce temps-là, et y fut suivi de près par ses frères, mais la crainte des habitants envers les seigneurs de Guise n’empêcha pas le ministre de prêcher.

À la première exhortation qu’il fit dans la maison d’un marchand drapier, le 15 octobre 1561, il se trouva environ cent vingt personnes, tant hommes que femmes. Le sermon fini, on nomma quatre surveillants et deux diacres. Le lendemain, il se trouva, pour une ville de trois mille âmes, six cents personnes à la prédication. Comme l’assemblée croissait de jour en jour, il fallut prêcher en plein air dans la cour de l’Hôtel-Dieu. Le 20 octobre, après avoir formé une église calviniste, le ministre quitta Wassy pour s’en retourner à Troyes.

L’opposition catholique

En novembre, averti par les moines de Wassy, le duc de Guise envoya quelques soldats pour aider le prévôt de la ville à étouffer la petite église, mais en vain. Le 13 décembre, ayant appris qu’il y avait quelques baptêmes à Wassy, le ministre calviniste revint de Troyes à Wassy et, aussitôt arrivé, il reprit ses sermons. Le 17 décembre, le cardinal-archevêque de Reims envoya Jérôme Bourgeois, l’évêque de Châlons, accompagné d’un célèbre moine estimé bon théologien, dans le dessein de ramener à la foi catholique ceux qui s’en étaient écartés. Arrivé avec sa suite, armée de fusils et de pistolets, vers trois heures de l’après-midi, l’évêque fit venir les principaux des calvinistes, et les pria d’engager le peuple à venir le lendemain au sermon que devait donner le scolastique qu’il avait amené. Ils lui répondirent « que pour rien au monde ils ne voudraient entendre prêcher un faux prophète », et qu’à l’égard du peuple ils ne pensaient pas qu’on pût le déterminer à s’y rendre ; que, si l’évêque jugeait à propos d’entendre prêcher leur propre ministre, ils l’assuraient qu’ils auraient pour lui et les siens tous les égards possibles, et qu’il trouverait que la doctrine qu’il leur annonçait n’était autre chose que celle des prophètes et des apôtres.

Choqué de cette réponse, l’évêque leur conseilla de suivre le chemin de leurs pères sans s’embarrasser des nouvelles opinions, et de rentrer dans le sein de l’Église catholique, dont ils ne s’étaient séparés qu’en se laissant séduire par des hérétiques de Genève, ajoutant qu’il était bien fâché de ne savoir pas prêcher, mais que le religieux qu’il avait amené suppléerait à son défaut. Les voyant obstinés dans leur première réponse, il leur promit de se trouver le lendemain au sermon de leur ministre. Vers cinq heures du soir, les notables passèrent de la maison où séjournait l’évêque avertir le ministre de ce qui s’était passé, et notamment de la promesse de l’évêque de venir entendre le sermon. Le ministre loua le Seigneur, espérant que l’évêque serait suivi de beaucoup de catholiques de Wassy, auxquels l’exposition de sa foi pourrait profiter.

Le lendemain, le peuple étant assemblé, on vint chercher le ministre, lequel ne voulut pas partir du logis avant d’avoir prié le Seigneur de lui donner de quoi répondre au moine qui accompagnait l’évêque. Après la prière, il s’achemina vers le peuple, s’assurant de l’assistance de Celui qui a promis aux siens une bouche à laquelle leurs ennemis ne pourraient résister. Tous les catholiques étaient là. Comme on chantait les commandements de Dieu, l’évêque arriva, suivi du prévôt qui avait été imbu des nouvelles opinions avant de s’en détacher, du procureur du roi, du prieur du couvent de Wassy, du religieux et de douze ou quinze personnes de sa suite ordinaire.

La résistance calviniste

Après avoir chanté les commandements de Dieu, on commença à prier Dieu. L’évêque interrompit alors la prière en disant : « Messieurs, je viens ici en qualité d’évêque de Châlons, et par conséquent de ce lieu. ». Le ministre lui dit qu’étant le premier en chaire, il était juste qu’il parlât le premier ; que, s’il trouvait quelque chose à redire à sa doctrine, il serait libre de parler, ainsi qu’il le jugerait à propos, dès que son discours serait fini. Usant des mêmes termes, l’évêque répliqua : « Messieurs, je viens ici comme évêque de Châlons, et par conséquent de ce lieu. ». Mais le ministre, l’interrompant de nouveau, dit : « Monsieur, je suis très étonné de ce que vous voulez nous empêcher d’invoquer Dieu en ce lieu, tandis que le roi nous le permet, ainsi que M. le gouverneur de la province. ». Sans lui répondre, l’évêque continua de parler, sur quoi le ministre lui dit que, puisqu’il voulait absolument parler, il y consentait, pourvu que ce fût comme simple particulier, et non en qualité d’évêque, parce qu’on ne le reconnaitrait pas pour tel. « — Pourquoi ? répondit l’évêque, n’ai-je pas l’imposition des mains ? »

« — Il faut, répliqua le ministre, il faut que l’évêque prêche la Parole de Dieu, qu’il administre les sacrements et veille jour et nuit à la garde du troupeau du Seigneur : mais vous, qui vous dites pasteur, quand avez-vous nourri votre troupeau du pain de vie ? quand avez-vous administré les sacrements ou fait la moindre chose qu’exige votre ministère ? »

« — Comment savez-vous que je ne prêche point, reprit l’évêque ? »

« — Vous dîtes vous-même hier, répondit le ministre, que vous ne saviez pas prêcher. »

« — Et où trouvez-vous, dit-il, qu’un évêque soit obligé de prêcher ? »

« — Je le trouve, répondit le ministre, au sixième chapitre des Actes des Apôtres, verset 4, et au quatrième chapitre de la deuxième épitre de saint Paul à Timothée, verset 2. »

L’évêque se trouva fort embarrassé ; il lui dit qu’il prêchait par ses vicaires. Le ministre répartit :

« — Les apôtres et les anciens prêchaient-ils par vicaires ? »

« — Mais vous, reprit l’évêque, êtes-vous ministre, et avez-vous reçu l’imposition des mains ? »

« — Je le suis, dit le ministre, et j’ai tout ce qu’il faut pour l’être ; pour vous, vous avez l’imposition des faux prophètes. »

« — Nous sommes, répondit l’évêque, les vrais bergers de l’Église, étant les successeurs des apôtres. »

« — Et comment le seriez-vous, dit le ministre, puisque vous êtes excommunié par vos canons mêmes, étant entré dans la bergerie par la fenêtre, vous y étant introduit de vous-même, le peuple n’ayant point approuvé votre élection. »

Alors l’évêque, se tournant vers le prévôt, lui dit : « Monsieur, je vous demande acte de ce qui vient d’être dit. »

« — Cela est juste, répondit le ministre, et ajoutez que j’offre de prouver, par les canons du pape, que celui qui se dit évêque de Châlons est excommunié et indigne d’être évêque. » S’adressant ensuite au peuple :

« — On veut vous faire croire, dit-il, que celui-là est berger qui se contente d’avoir une panetière et une houlette, sans se mettre en peine de mener son troupeau aux champs pour le faire paitre. »

Outré de ce discours, l’évêque lui dit : « Sortez d’ici ! »

Le ministre lui répondit :

« — Je prêcherai l’Évangile du Seigneur ; si vous le voulez entendre tranquillement, vous en êtes le maitre, sinon ne me troublez pas ! »

« — Je crois bien, lui dit l’évêque, que tout se gouverne ici par fureur. »

— Non, non, répondit le ministre, tout se conduit de notre côté par un saint zèle qui a autrefois porté les apôtres à dire à vos semblables : « Qu’il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Le ministre ajouta : « J’ai souvent exposé ma vie pour le nom du Seigneur Jésus, et je me sens encore prêt de la quitter à toute heure. Je scellerai de mon sang la doctrine que je donne à ce pauvre peuple dont vous n’êtes point pasteur. »

L’évêque voulait dresser procès-verbal, mais le prévôt et les autres, qui devaient dresser le procès-verbal que l’évêque voulait faire faire, s’étaient déjà retirés, sans mettre par écrit un seul mot de tout ce qui avait été dit, dans la crainte qu’il avait du peuple. Alors l’évêque s’en retourna aussi avec le religieux, qui n’avait pas osé dire un seul mot pour appuyer les raisons de son évêque. Le peuple voyant cela commença à louer Dieu, levant les mains au ciel. Quelques-uns se mirent à crier : « Au loup ! Au renard ! » et d’autres : « À l’âne ! À l’école ! Hors d’ici ! » Cette scène aigrit les choses.

L’évêque emmena le moine prêcher à l’église catholique, mais seul son cortège l’y suivit, car les catholiques de Wassy, qui étaient venus avec lui dans la grange pour voir le débat du ministre et du moine, entendirent l’offre que le ministre avait faite de satisfaire, après le sermon, à tout ce qu’on voudrait amener contre la doctrine qu’il annonçait. L’ayant également entendu répondre à l’évêque, qui n’avait rien répliqué de pertinent, restèrent au sermon du ministre qu’ils l’écoutèrent du début jusqu’à la fin, avec profit : entre ceux qui furent gagnés au protestantisme, il y avait un vieillard tout grisonnant auquel on demanda à la fin du sermon :

« Eh bien ! père, que vous en semble ?

— Oh ! mon enfant, répondit-il, je vois bien que nous avons été abusés. »

Pendant ce temps-là, le moine prêchait encore dans l’église catholique, lorsque les calvinistes sortirent du temple. Ayant entendu quelque bruit que faisaient quelques-uns d’entre eux qui rentraient chez eux en discutant les évènements, il en fut saisi de frayeur, pensant qu’on en voulait à sa personne, en quitta la chaire si précipitamment qu’il y laissa une de ses pantoufles. Dans la même crainte, l’évêque se sauva par une porte de la maison du prieur, qui était à côté de l’église. Ils reconnurent bientôt que leurs craintes étaient sans fondement et, le lendemain matin, l’évêque, mortifié de sa déconvenue, alla à Joinville donner des nouvelles de son voyage.

L’échec de la reconquête catholique

Le duc d’Aumale plaisanta vivement l’évêque sur ce qui lui était arrivé à Wassy. Guise crut avoir reçu un outrage personnel des wasseyens et dit qu’il saccagerait tout. Antoinette, la douairière de Guise, mère du duc et du cardinal, fut exaspérée. Un procès-verbal, par lequel on se plaignait de l’injure faite à l’évêque, et l’on demandait que commission fût donnée au duc de Guise pour punir les calvinistes de Wassy, fut dressé sur la relation de Jérôme Bourgeois et envoyé à la cour. Avertis, ceux-ci envoyèrent, de leur côté, quelques-uns d’entre eux à la cour avec leur propre procès-verbal qui neutralisa celui de l’évêque. Le conseil du roi ne voulut jamais permettre le recours aux voies de fait contre les calvinistes wasseyens, qui purent ainsi continuer librement l’exercice de leur religion.

Le 25 décembre, jour de Noël, quoiqu’un exprès soit venu de Bar-le-Duc avertir Wassy que le duc de Guise devait venir ce jour-là fondre sur Wassy, trois mille habitants de la ville et des environs y confessèrent leur foi et neuf cents prirent part à la Cène. Le lendemain, le temps que devait rester le ministre à Wassy étant achevé, il s’en retourna à Troyes. Genève envoya un nommé Léonard Morel le remplacer mais, comme il tardait à arriver, quelques calvinistes wasseyens allèrent, le 25 janvier, à Troyes, demander au ministre à retourner à Wassy le temps du carême, à cause du moine que l’évêque de Châlons devait envoyer pour y prêcher pendant ce temps. Les calvinistes de Bar-sur-Seine consentirent à ce qu’il y aille quatre ou cinq jours, afin d’y introduire le nouveau ministre. Ainsi il retourna pour la quatrième fois à Wassy, et y arriva le 20 février.

Pendant ce temps, Antoinette de Bourbon voyait avec peine ce qui se passait à Wassy, qui n’est éloigné que de trois lieues de Joinville où elle avait sa résidence, et elle cherchait tous les moyens possibles d’y empêcher l’exercice de la religion calviniste, y étant vivement engagée par le prévôt et le prieur de Wassy. Elle fit faire défense, sous grandes peines, à tous ses sujets et à ceux de ses enfants, d’aller aux prêches qui se faisaient à Wassy et ailleurs, et de parler contre l’Église catholique romaine, leur enjoignant d’aller à la messe et de vivre comme leurs prédécesseurs. Elle écrivit des lettres menaçantes au gouverneur et aux principaux de Wassy, les avertissant que Marie, reine d’Écosse, fille de sa fille, était usufruitière de Wassy, et que tout ce qui s’y faisait touchant l’exercice de la religion lui déplaisait ; que ses enfants, qui étaient alors en entrevue avec le duc de Wurtemberg, leur parent, à Saverne, en seraient très mécontents à leur retour, et en pourraient bien faire repentir les habitants de Wassy s’ils ne cessaient leurs assemblées.

Les préparatifs du massacre

Les Guises avaient contenu leur rage et pris patience tant qu’ils n’avaient pas été rassurés du côté de l’Allemagne où ils cherchaient à fortifier leurs alliances, à s’y assurer les moyens de lever des reîtres et des lansquenets, et peut-être à gagner les princes luthériens, auxquels ils offraient de s’unir à eux contre les calvinistes, leurs ennemis communs. Ils voulaient aussi les engager à se faire représenter au concile de Trente. Un homme aussi calculé que le duc de Guise aurait pourtant ajourné le coup si la situation générale ne l’avait poussé à donner cours à sa vengeance. Depuis près de cinq mois, Paris n’entendait plus parler des Guises. Il fallait se montrer fort et terrible par un coup de tonnerre qui trouble leurs ennemis qui les croyaient morts. Au retour du Rhin, ils se lâchèrent et n’attendirent pas même d’arriver chez eux : dès Saint-Nicolas, en Lorraine, ils firent en passant, étrangler à un poteau de la halle, un épinglier qui avait fait baptiser son enfant dans la religion réformée. Soixante fermiers des terres du cardinal s’enfuirent, comme devant un ouragan.

Arrivé à Joinville au mois de février, Guise demanda à ses plus familiers si ceux de Wassy avaient toujours des prêches et des ministres. Lorsqu’on lui répondit que oui, et que le nombre en augmentait de jour en jour, il commença à marmonner et à se mordre la barbe. Très irrité, et pour exécuter plus secrètement la vengeance qu’il avait conçue contre les protestants de Wassy, il partit de Joinville le samedi, dernier jour de février 1562. Toutefois, dans l’audace même, il gardait un esprit de ruse en emmenant un équipage à la fois de guerre et de paix : d’une part, ses domestiques armés et deux cents arquebusiers pour joindre à ceux qui déjà étaient à Wassy ; d’autre part, un prêtre, son frère, le cardinal de Guise, sa femme enceinte, et son fils Henri, un enfant. De cette façon, il pouvait dire : « La chose a été fortuite ; autrement, y aurais-je mené ma femme ? » En réalité, Anne d'Este n’assista pas au massacre, car son mari la fit attendre hors des murs de la ville d’où elle put néanmoins entendre les cris de ceux qui se faisaient assassiner et les coups de feu des assassins.

Le prétexte

Une fois arrivé au village de Dommartin-le-Franc, qui n’était éloigné de Joinville que de dix kilomètres, peut-être supposa-t-il que, devant cette force, les calvinistes de Wassy craindraient de s’assembler, et que le prévôt viendrait lui livrer quelques hommes à étrangler, comme à Saint-Nicolas. Mais la petite communauté protestante de Wasssy se serait fait scrupule de ne pas aller au prêche, en ce dimanche 1er mars. C’est l’heure que Guise choisit pour arriver. Après avoir entendu la messe de grand matin, il était parti de Dommartin accompagné d’environ deux cents hommes de sa suite, armés de fusils et de pistolets, et avait pris le chemin de Wassy. En passant à Brousseval, village éloigné de deux kilomètres de Wassy, comme on sonnait en cette ville pour aller au prêche, le duc, entendant la cloche, feignit de ne pas savoir ce que c’était, et le demanda. On lui répondit que les huguenots sonnaient pour aller à la prédication du ministre. Alors Lamontagne, maitre d’hôtel du duc d’Aumale, qui marchait à côté du duc de Guise avec Labrosse l’ainé, dit que c’était pour assembler les huguenots, qu’il y en avait beaucoup à Brousseval qui fréquentaient les prêches de Wassy, et qu’il serait à propos de leur donner une charge ; mais le duc de Guise répondit : « Marchons ! il les faut aller voir pendant qu’ils sont assemblés. » Ses gens se réjouirent beaucoup, disant : « Ils vont être bien huguenotés. » Les laquais ne se tenaient d’aise, comptant bien sur le pillage de la petite ville marchande qui n’était pas à dédaigner.

Il y avait aux environs de Wassy un certain nombre d’hommes d’armes et d’archers de la compagnie du duc de Guise qui, peu de temps auparavant, avaient fait montre d’aller à Montier-en-Der. Au lieu de retourner chez eux, comme ils avaient coutume de faire après les montres, ils se retirèrent à Wassy et logèrent la plupart chez les catholiques. Le samedi, veille du massacre, on les vit préparer leurs armes ; cependant les protestants ne se doutèrent pas de la conjuration, dans l’opinion où ils étaient qu’étant sujet du roi, le duc ne leur ferait aucune violence, d’autant plus que, deux mois auparavant, lui et ses frères étaient passés assez près de Wassy sans leur témoigner aucun mécontentement.

Le duc de Guise arriva à Wassy alors qu’un jeune cordonnier sortait de sa maison, près de la porte de la ville. Lamontagne, le montrant au doigt, dit que c’était l’un des ministres. Le duc l’appela, lui demanda s’il était ministre et où il avait étudié. Le cordonnier lui répondit qu’il n’était pas ministre et qu’il n’avait jamais été aux écoles. Alors la troupe qui l’avait environné, et qui lui dit que son affaire était bien mauvaise s’il eût été ministre, le laissa aller. De là, le duc, comme s’il eût voulu prendre le chemin pour aller à Éclaron, où l’on disait qu’il allait diner, passa dans la ville avec sa troupe. Passant devant la halle, qui était proche de l’église, au lieu de suivre le chemin d’Éclaron, il fit un détour et alla descendre sous la halle. On le regardait de loin et il semblait fort agité. De là, il entra dans l’église. Ayant fait appeler le nommé Dessales, prieur, et Claude Le Nain, prévôt de Wassy, dont le fils, pourvu de la cure de Wassy et du prieuré des Hermites, près de cette ville, il leur parla un moment et, sortant subitement de l’église, il fut suivi de beaucoup de gens de sa troupe. On ordonna aux catholiques de demeurer à l’église, en les avertissant que, s’ils sortaient dans les rues, leur vie serait en danger.

Étant sorti de l’église, le duc aperçut d’abord d’autres personnes de sa troupe qui se promenaient sous la halle et autour du cimetière, en l’attendant. Il leur ordonna de marcher vers une grange éloignée de l’église d’environ sept cent cinquante mètres, à la pointe de la rue et du chemin que le duc devait prendre pour aller à Éclaron, où avait lieu le prêche. Aussitôt ceux de la compagnie qui étaient à pied s’avancèrent vers la grange, le guidon de cette compagnie, nommé Labrosse, marchant le premier, et à côté ceux de la compagnie qui étaient à pied. Le duc de Guise accompagné de plusieurs, tant de sa suite que de celle du cardinal, son frère, marchait après les cavaliers.

Le massacre

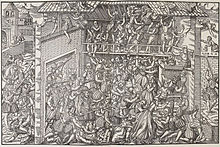

Léonard Morel, le nouveau ministre récemment envoyé de Genève, avait déjà fait les premières prières et commencé la prédication à laquelle assistaient environ douze cents personnes, tant hommes que femmes et enfants. À en juger par les noms qui restent, la plupart étaient des commerçants ; il y avait cinq ou six drapiers, un boucher, un crieur de vin, un huissier, un maitre d’école ; le plus notable était le procureur syndic des habitants de Wassy. Les catholiques soutiennent que les protestants jetèrent des pierres. Dès que les cavaliers se furent approchés de la grange d’environ vingt-cinq pas, ils tirèrent deux coups d’arquebuse sur ceux qui étaient sur les échafauds, près des fenêtres. Ceux qui étaient dans la grange, près de la porte, voulurent la fermer, mais ils en furent empêchés par les gens du duc de Guise qui sur-le-champ tirèrent leurs épées, criant : « Tue, tue, mortdieu, tue ces huguenots ! » Trois hommes furent tués tout d’abord, avant l’arrivée de Guise. Le premier qu’ils rencontrèrent fut un crieur de vin qui était devant la porte de la grange. Ils lui demandèrent s’il n’était pas huguenot, et en qui il croyait. Celui-ci ayant répondu qu’il croyait en Jésus-Christ, ils lui donnèrent deux grands coups d’épée à travers le corps. S’étant relevé pour se sauver, ils lui donnèrent encore d’autres coups dont il mourut sur place. Deux autres qui voulaient sortir de la grange pour s’échapper furent tués près de la porte. Alors le duc et ses gens entrèrent en foule dans la grange. Guise présent, la tuerie continua à coups d’épée, de coutelas, de poignard, frappant à coups d’épée sur tous ceux qu’ils rencontraient, sans égard pour leur sexe ni pour leur âge. Plusieurs tiraient sur ceux qui étaient sur les échafauds. D’autres fauchaient à grands coups de sabre à travers le corps de ceux qui leur tombaient sous la main. D’autres enfin leur fendaient la tête, leur coupaient les bras et les mains, et tâchaient de les tailler en pièces. Les murailles et les échafauds de la grange étaient teints de sang. Si grande était la fureur des meurtriers, que ceux qui étaient dans la grange furent forcés de casser et de percer les toits pour se sauver. Craignant de retomber entre les mains de leurs ennemis, ils sautaient par-dessus les murailles de la ville, qui étaient assez hautes, et s’enfuyaient dans les bois et les vignes, les uns blessés au bras, les autres à la tête et aux autres parties du corps.

Le duc était lui-même dans la grange, l’épée nue à la main, ordonnant à ses gens de tuer, notamment les jeunes gens. À la fin, il ordonna d’épargner les femmes enceintes parce que, passant près des murs de la ville et entendant le bruit des coups de feu et les cris des victimes, la duchesse sa femme[1], fit dire à son mari : « Sauvez du moins les femmes grosses. » Alors, poursuivant ceux qui étaient sur les échafauds et s’efforçaient de se sauver par le toit, il criait : « À bas, canailles ! » leur faisant des menaces épouvantables. Plusieurs des protestants se sauvèrent d’abord par-dessus les toits. À la fin, quelques-uns des meurtriers les aperçurent sur le toit, et tirèrent sur eux avec de grandes arquebuses, et en tuèrent plusieurs pendant que le cardinal de Guise, appuyé sur les murs du cimetière, devant l’église de Wassy, regardait vers la grange où étaient ceux qui tuaient et massacraient. Les domestiques de Dessales, prieur de Vassy, tirant sur les calvinistes, les faisaient tomber comme des pigeons sur un toit. Après le massacre, l’un de ces domestiques se vanta en présence de plusieurs personnes, d’en avoir, pour sa part, fait tomber à bas une demi-douzaine, et que si les autres en avaient fait autant ils s’en seraient moins échappés. Plusieurs restèrent sur le toit.

L’assassinat du ministre Morel

Au commencement du massacre, le ministre ne cessa de prêcher, et tint ferme jusqu’à ce qu’un coup de fusil soit tiré droit à la chaire où il était. Il se mit alors à genoux, priant le Seigneur d’avoir pitié de lui, et surtout de son troupeau. Après sa prière, pensant à se sauver, il laissa sa robe pour n’être pas reconnu. Passant par la porte, il tomba sur un homme mort et reçut un coup d’épée à l’épaule droite. S’étant relevé pour se sauver, il fut arrêté et frappé de plusieurs coups sur la tête, dont il tomba à terre, et se sentant mortellement blessé, il s’écria : « Ô Seigneur ! mon âme en tes bras je viens rendre ; car tu m’as racheté, ô Dieu de vérité ! » À ce moment, un des meurtriers accourut pour lui couper les jarrets, mais son épée se rompit à la garde. Il fut délivré par deux gentilshommes qui dirent : « C’est le ministre, il faut le mener à M. de Guise. » Ils le prirent alors par-dessous les bras, et le menèrent jusqu’au devant de la porte de l’église. Le duc, qui en sortait avec le cardinal son frère, lui dit : « Es-tu le ministre ? Tu es bien hardi de séduire ce peuple ! » « Monsieur, lui répondit le ministre, je ne suis point un séducteur, car j’ai prêché l’Évangile de Jésus-Christ. Sentant que cette simple et brève réponse condamnait son entreprise, le duc commença à jurer en disant : « Mortdieu ! l’Évangile prêche-t-il la séduction ? Tu es cause de la mort de tous ces gens, tu seras pendu tout à l’heure. Çà, prévôt, faites dresser une potence pour qu’on pende cet homme-là. » Aussitôt le ministre fut mis entre les mains des laquais qui l’accablèrent d’outrages. On eut beaucoup de mal à le sauver, pour pouvoir lui faire son procès, de la fureur des femmes catholiques de la ville, qui lui jetèrent de la boue au visage, criant : « Tuez, tuez-le, ce méchant, qui est cause de la mort de tant de gens ». Pendant que les domestiques le tenaient, le duc rentra dans la grange : on lui apporta une Bible dont on se servait aux prédications. Le duc, la tenant à la main, appela son frère le cardinal, et lui dit : « Tenez, mon frère, voyez le titre des livres des huguenots. » Le cardinal, le voyant, dit : « Il n’y a rien de mauvais dans ce livre, car c’est la Bible et la Sainte Écriture. » Fâché de ce que son frère ne lui répondait pas selon son désir, le duc entra en une plus grande rage qu’auparavant, disant : « Comment, sangdieu ! la Sainte Écriture ? il y a quinze cents ans que Jésus-Christ a souffert la mort et la passion, et il n’y en a qu’un que ces livres sont faits. Comment dites-vous que c’est l’Évangile ? Par la mortdieu tout n’en vaut rien. » Cette fureur déplut tellement au cardinal qu’on lui entendit dire par derrière : « Mon frère a tort. »

Les protestants qui n’avaient pu monter et gagner le toit de la grange, furent poursuivis l’épée dans les reins, obligés, en fuyant de la grange, de passer entre deux rangs d’ennemis tant à pied qu’à cheval, qui les poursuivaient avec la dernière fureur. Plusieurs purent néanmoins s’échapper tant par-dessus les toits qu’autrement sans être blessés. Pendant la longue heure que dura le massacre, les trompettes du duc sonnèrent par deux diverses fois, les meurtriers se moquant des fidèles qui demandaient miséricorde au nom de Jésus-Christ : « Vous appelez votre Christ, où est-il maintenant ? qu’il vous sauve ! »

Le pillage

Une soixantaine de cadavres furent ramassés et enterrés. Environ deux cent cinquante furent gravement blessés et mutilés. Plusieurs eurent les bras, les jarrets et les doigts coupés[2]. Deux laquais tuèrent sous la halle Jeanne, femme de Nicolas Thiellemen, pour lui prendre son agrafe d’argent. Son fils, qui voulut la secourir, reçut un grand coup d’épée dans le ventre. On ne voyait que femmes décoiffées, échevelées et couvertes de sang, toutes en pleurs et jetant de grands cris. Les souliers, gibecières, manteaux, bonnets, chapeaux, coiffes de filles et de femmes des autres morts qui restèrent dans la grange et dans la rue furent pillés. Le tronc des pauvres qui était attaché à la porte fut brisé et les douze livres tournois qu’il contenait emportées. La chaire fut brisée, la Bible emportée, la maison du boucher Changniot pillée jusqu’à la dernière serviette.

Sachant que quinze ou seize domestiques du duc logeaient à l’auberge du Signe, le prévôt Claude Le Nain, qui avait engagé la douairière de Guise au massacre, alla vite les chercher, leur disant qu’ils perdaient leur temps, tandis que les autres repassaient si bien les huguenots. Aussi ils prirent de longues arquebuses et commirent beaucoup de meurtres et d’excès.

Le ministre, blessé de plusieurs coups sur la tête et ailleurs, ainsi qu’Étienne Gallois et Nicolas Thiellemen, échevins de Wassy, furent liés et garrotés par ordre du duc, qui demanda au prévôt s’il n’y avait pas d’exécuteur de hautes œuvres. Il lui répondit que non, mais qu’il en procurerait s’il le souhaitait. Au même instant, le duc envoya chercher Claude Tondeur, capitaine de Wassy, qui était dans sa maison, au château de cette ville, et qui vint aussitôt. Le duc, après lui avoir fait de vifs reproches de ce qu’il avait souffert des assemblées à Wassy[3], et que l’on prêchât, lui enjoignit de le suivre jusqu’au village d’Attancourt, éloigné de Wassy de trois kilomètres et demi, et dit à ses gens de le suivre avec le prisonnier, qui fut attaché avec deux cordes de charrue et trainé dans la bouc jusqu’à Attancourt, sur la chaussée d’Éclaron, où allait le duc. Quant à Nicolas Thiellemen, il fut élargi pour faire inhumer sa femme et panser son fils, qui avait été blessé en voulant secourir sa mère, qui fut tuée sous la halle, et moyennant la promesse qu’il fit de se représenter le lendemain au duc, à Éclaron.

La répression

Le duc monta à cheval et partit de Wassy avec le cardinal son frère, la duchesse sa femme, et plusieurs autres de leurs familiers, diner à Attancourt, dans la maison du nommé Jacques Colesson. Après le diner, le duc fit venir devint lui le capitaine de Wassy avec Gallois, leur fit de vives remontrances, avec menace de perdre et de ruiner Wassy, s’il arrivait qu’on fît des assemblées et qu’on se servît de ministres comme ou avait fait et leur ordonna de vivre comme leurs ancêtres, et d’aller à la messe, ce qu’ils promirent. Cependant, à l’instigation du prévôt et de Lamoutagne, leurs plus grands ennemis, il ne laissa pas de les faire conduire à Éclaron, où il alla coucher avec toute sa suite ; le ministre y fut apporté sur une échelle par trois ou quatre hommes, depuis Attancourt, et les gens du duc le maltraitèrent et l’outragèrent tout le long du chemin. Le ministre, Gallois et le capitaine furent gardés toute la nuit comme des criminels.

Le lendemain, lundi 2 mars, le capitaine Gallois et Thiellemen, qui était venu se présenter selon l’ordre du duc, furent menés dans une galerie du château d’Éclaron, où le duc devait passer. Y étant arrivé, il les fit mettre à genoux pour demander grâce au duc. Comme il passait par cette galerie, quelques-uns de ses gens lui dirent que ceux de Wassy avaient envoyé vers le roi. — « Qu’ils y aillent, ils n’y trouveront pas leur amiral ni le chancelier. » Le lendemain, le capitaine, Gallois et Thiellemen, après avoir donné caution, furent mis en liberté et renvoyés à Wassy. Mais le ministre fut conduit le même jour, par ordre du duc, au château de Saint-Dizier, attaché à la maison de Guise, sous la garde de François Desbores, capitaine de L’endroit. Depuis ce jour, Desbores, ou Dumesnil, tint le ministre dans une prison si étroite, que personne n’osait lui donner les choses les plus nécessaires. On ne souffrait pas même que ceux de la ville, qui lui apportaient à manger et à boire, entrassent dans le château pour le voir, de sorte qu’il fut plusieurs fois plus de vingt-quatre heures sans boire ni manger. Il fut même souvent menacé, par les gens de Dumesnil, d’être jeté dans un sac à la rivière. On voulut le contraindre de faire ses pâques à la manière des catholiques, sous promesse de le mettre en liberté, mais il refusa. Il resta dans cette prison jusqu’au 8 mai 1563. Ce fut par l’entremise du prince de Porcien qu’il en sortit.

La tentative de dissimulation du crime

Pendant que le duc était à Éclaron, on envoya à Wassy un vieux légiste nommé Alexandre Le Gruges, avocat du roi à Chaumonten-Bassigny, pensionnaire de la maison de Guise. Y étant arrivé, il fit avec Claude Le Nain une information au sujet du massacre à la décharge du duc, dans laquelle furent entendus tous témoins qui avaient assisté et participé au massacre. Lamontagne même, dont le fils était pourvu d’un prieuré de mille à douze cents francs de rente, à quelque trois kilomètres de Wassy, y fut entendu, quoiqu’il eût aidé à tuer Jean Pataut, de l’église calviniste ; de même que Digoine Claude, maréchal-des-logis du duc, Labrosse et autres catholiques.

À Éclaron, les domestiques du duc et plusieurs autres de sa suite mirent en vente les manteaux, chapeaux, ceintures, coiffes et autres objets saisis après le massacre. Huit jours après l’événement, la douairière de Guise envoya à Wassy Du Châtelet, seigneur de Thou, pour empêcher que le reste des protestants ne s’assemble à Wassy. Par le conseil du prévôt, il fit dresser deux potences faites avec du bois des sièges de la grange où l’on prêchait, et menaça de faire pendre ceux qui s’assembleraient. Il fit faire perquisition des armes dans les maisons, et ordonna, sous peine de vie, d’aller à la messe, obligeant quelques protestants à faire enterrer leurs parents qui étaient morts à la manière catholique.

Huit jours après l’arrivée du seigneur de Thou, vint le seigneur Despots, qui disait être envoyé pour informer de la vérité du massacre, ce qu’il ne fit pas. Au contraire, ayant fait venir un nommé Gondruvart, lieutenant particulier du bailliage de Chaumont, et quelques autres officiers, pensionnaires de la maison de Guise et de ses frères, pour faire cette information, ce lieutenant entendit seulement la déposition des premiers témoins interrogés par Claude Le Nain, avec quelques autres qui avaient participé au massacre, mais on lui en présenta qui n’y avaient pas participé et qui n’étaient pas protestants. Il fut également défendu de laisser entrer les habitants de Wassy, surtout les protestants, qui allaient, avant le massacre, vendre leurs denrées à Joinville, Saint-Dizier et autres lieux.

Dernières purges

Dès que le duc fut arrivé à la cour, Dumesnil obtint une commission pour lever des gens en grand nombre dans les villages voisins de Saint-Dizier, à l’effet d’empêcher les protestants de faire leurs exercices. Le dimanche 1er aout, il fit sonner le tocsin dans les villages voisins, et assembla ainsi un grand nombre de gens tant à pied qu’à cheval, de Saint-Dizier, Éclaron, Valcourt, Humbécourt, Allichamps, Louvemont et autres lieux. Les obligeant à le suivre avec menaces et coups de bâton, il les fit marcher au Buisson, comptant y prendre un gentilhomme nommé La Chapelle, qui y demeurait, et fréquentait les assemblées des prêches qui se faisaient à Wassy, mais il ne l’y trouva pas. Il entra dans sa maison avec le prévôt, qui, avec ses gens, le pria d’aller à Wassy, ainsi qu’il en était convenu avec Dumesnil. Le prévôt le mena à un endroit nommé la Grange-Collart, chez un nommé Jean Morizot, dans laquelle ceux de sa suite prirent une grande somme d’argent dans un coffre, et autres meubles appartenant à Morizot. En sortant de ce hameau, Dumesnil fit marcher ses hommes à Voillecomte, à sept kilomètres et demi de Wassy, comptant y rencontrer Montbeillard et son gendre de Montier-en-Der, qui avaient pareillement fait assembler nombre de gens des villages voisins au son du tocsin, comme de Rozières, Sommevoire, Robert-Massy et autres, avec intention d’accompagner Dumesnil à Wassy, pour surprendre et massacrer le surplus de ceux de Wassy qui avaient recommencé des assemblées et faisaient leurs prières les dimanches et les fêtes. Cependant Dumesnil, Montbeillard et leurs gens ne purent le joindre, parce que, environ à quatre heures du soir du même jour, survint un orage avec une grêle si violente, que les paysans qui les suivaient furent obligés de se mettre le visage à terre et que les blés et autres grains furent entièrement perdus et coupés à ras de terre. Dumesnil fut obligé de regagner Saint-Dizier, et de renvoyer ses paysans. Il fit prisonnier le nommé Nobis, parce qu’il était étroitement lié avec La Chapelle avant de le renvoyer après l’avoir retenu quelques jours. Ce même jour 1er aout, le prévôt et le procureur du roi de Wassy firent monter au clocher les sonneurs, et leur ordonnèrent de sonner le tocsin sur les quatre heures du soir lorsqu’on serait aux prières, pour assembler les habitants des villages voisins, auxquels ils avaient enjoint de se rendre dans cette ville aussitôt qu’ils auraient entendu sonner la cloche, pour tomber sur ceux qui étaient à la prière à cette heure-là, mais l’orage empêcha l’exécution de ce projet.

Sanctions contre Wassy

Dans ce même temps, sur les informations envoyées par Guise, un arrêt du parlement intervint par lequel, entre autres, la ville de Wassy serait démantelée, que les anciens, diacres et surveillants de l’Église réformée seraient pris au corps, si non ajournés à trois brefs jours, avec saisie et annotation de leurs biens, En exécution de cet arrêt, les murs de la ville furent abattus et rasés, et les anciens, diacres et surveillants de l’église calviniste ajournés à trois brefs jours. Denis de Roynel, natif de Joinville, l’un des diacres de cette église, fut pris et pendu, à la poursuite de la douairière de Guise, sous prétexte d’avoir porté les armes sous le prince de Condé. Gallois, marchand de Wassy, fut pris et mené prisonnier à Saint-Dizier, où Dumesnil le retint plus de six semaines comme criminel dans une prison humide. Il ne le renvoya à Wassy qu’après lui avoir fait payer une somme considérable pour sa rançon. Du mois de septembre 1562 jusqu’au mois d’avril suivant, la ville de Wassy fut toujours dotée d’une garnison. Ceux des protestants furent pillés, battus, outragés, leurs maisons brisées et démolies, jusqu’aux fenêtres, portes fermées et barreaux de fer qui furent pris et emportés par les soldats, tant de la compagnie d’un nommé Renepont, que de celle d’un nommé Asprenon, sous la conduite de Claude Le Nain, prévôt de Wassy.

Les réactions

Quant à Guise, il se sentit isolé dès son forfait accompli ; sa femme même et son frère ne l’approuvaient pas. Il regarda autour de lui, et rien dans sa situation ne lui parut plus utile que d’aller d’abord chez lui à Nanteuil, d’y inviter le vieux connétable, d’opposer son nom respecté à l’explosion de la haine publique, et d’écrire, et faire écrire le cardinal de Lorraine à son ami redouté, le duc de Wurtemberg, qui pourrait plaider sa cause auprès des Allemands, et peut-être parviendrait à les empêcher de venir secourir leurs frères en danger. Montmorency vint dans cette maison, dès ce jour à jamais sanglante. Guise était sauvé. À la reine qui le priait de venir à Saint-Germain, il répondit cyniquement qu’il faisait une fête à Nanteuil pour traiter quelques amis. Le connétable, avec une troupe énorme de gentilshommes armés, conduisit Guise à Paris. Guise avait la tête très basse. En arrivant dans la ville, il avait trouvé un froid glacial. Au coin de certaines rues, des hommes hors d’eux-mêmes, sans s’inquiéter de cette armée qu’il amenait avec lui, disaient qu’ils voudraient être morts et leur dague dans son ventre. Au parlement, deux magistrats, Harlay et Séguier, avaient laissé leur place vide, fuyant la vue de l’homme de sang. Guise dit assez piteusement « qu’il n’avait rien fait à Wassy que pour sauver son honneur, ses enfants et sa femme grosse, qu’il voyait bien qu’on le tuerait, qu’on avait envoyé à Paris contre lui trente assassins, qu’il priait qu’on en informât. Il n’avait jamais abusé de la force qu’il avait. Et maintenant il n’en a plus ; il l’a toute remise au roi, dans les mains de son connétable. Il ne demande qu’à passer par la justice ; il se constituera prisonnier, si on l’ordonne. S’il a failli, qu’il soit puni, ainsi qu’il l’aura mérité. » L’humilité de ces paroles aurait peut-être été mieux crue si l’on n’avait vu les forces dont il tenait la ville et entourait le parlement, si l’on n’avait vu près de lui le connétable et le roi de Navarre, et l’ambassadeur de Philippe II, qui avait abandonné seul à Montceaux le petit Charles IX pour suivre Guise dans Paris.

Répercussions nationales et internationales

L’annonce du massacre de Wassy se répandit avec une rapidité inouïe, et saisit tout le monde d’horreur. Les catholiques appelèrent cet événement « l’accident » ou « le désordre », et les protestants le massacre de Vassy. Chaque parti en imputa naturellement la responsabilité à ses adversaires. Partout on en fit des gravures, infiniment populaires, d’un caractère fort et terrible, qui furent immédiatement calquées, imitées par les Allemands. Une série de quarante gravures publiées à Genève en 1562 assurèrent une immense publicité à cet évènement. Le genre nouveau de l’illustration des légendes historiques, pamphlets en dessin, plus puissants que tous les pamphlets écrits était né. Les calvinistes, qui virent dans ce massacre le premier acte d’une conspiration préméditée, s’écrièrent qu’il n’y avait pas de sûreté pour eux, et qu’on voulait les exterminer. Condé se plaignit. Les ministres allèrent demander justice à la reine et au roi de Navarre. Catherine les accueillit avec sa bienveillance habituelle. Le roi de Navarre leur déclara qu’ils eussent à se tenir en paix : « Sire, lui répondit Théodore de Bèze, c’est à la vérité, à l’Église de Dieu, au nom de laquelle je parle, à endurer les coups, non pas à en donner, mais aussi il vous plaira vous souvenir que c’est une enclume qui a usé beaucoup de marteaux. »

Un musée protestant de la grange de Wassy, construit avec les vestiges de la grange du massacre, a été inauguré le 29 septembre 1889. La grange elle-même a été reconstituée.

Notes

- Dont la propre mère, Renée de France, était calviniste.

- Au nombre de ceux qui restèrent sur la place, sont : M. Jacques Desmougeot, recteur des écoles à Wassy ; Jean Lepoix, procureur-syndic des habitants de cette ville ; Antoine de Borde, sergent royal en la prévôté ; Claude Lefèvre, drapier, auquel après sa mort on prit une bourse qui contenait une somme considérable que les meurtriers emportèrent ; Nicolas Caillot, Quentin Jacquard, Guillaume Drouot, Nicolas Menissier, Daniel Thomas, Jacques Joly, tous drapiers ; Jean Vanciennes, Clément Maillard, Clément Richard, Nicolas Robin, Clément Brachot, Nicolas Couverpuis, Didier Jacquemard, Claude Lejeune, Simon Jeoffroy, Jean Desmougeot, Jean de Moizy, Simon Chiquet, Guillaume Briel, Jean Jacquot, Denis de Morizot, Nicolas Brissonnet, Jean de Colesson, Claude Simon, Jean de la Loge, Pierre Deschets, Jean Dubois, Girard Dauzamillier, Benjamin son fils, Jean Lefêvre, Pierre Arnoult, Didier le Madeleine, Nicolas Maillard, Didier Jobart, Marguerite, femme de Girard Lucot ; Nicole de Borde, veuve de Jean Robin, demeurant à Wassy ; Jean Pataut, marchand à Trois-Fontaines, près Wassy ; Robert de Porteilles de Hauteville, et autres dont on n’a pas connaissance.

- Lorsque Claude Tondeur allégua l’édit de janvier qui permettait aux protestants d’exercer publiquement leur culte dans les faubourgs et dans les campagnes, le duc s’écria, en mettant la main sur la garde de son épée : « Détestable édit, c’est avec cette arme que je saurai en faire la rescision. »

Sources

- Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne, Histoire de France depuis les origines jusqu’à nos jours, t. 4, Paris, Henri Plon, 1866, 614 p. [lire en ligne], p. 183-84

- Horace Gourjon, Le Massacre de Vassy : d’après un manuscrit tiré d’un convent de Vassy, Paris ; Genève, L.-R. Delay ; Ve Béroud et Suzanne Guers, 1844, 24 p. [lire en ligne], p. 9-24

- Jules Michelet, Guerres de religion, Paris, Chamerot, 1856, 484 p. [lire en ligne], p. 279-88

Catégories :- Guerres de religion

- 1562 en France

- Massacre

- Répression du protestantisme

- Histoire du christianisme en France

Wikimedia Foundation. 2010.