- Sébastien le prestre de vauban

-

Sébastien Le Prestre de Vauban

« Vauban » redirige ici. Pour les autres significations, voir Vauban (homonymie). Sébastien Le Prestre de Vauban

Naissance 1er mai 1633

Saint-Léger-de-Foucherets (aujourd'hui Saint-Léger-Vauban)Décès 30 mars 1707 (à 73 ans)

ParisOrigine Français Allégeance  Royaume de France

Royaume de FranceArme Génie militaire Grade Maréchal de France Conflits Fronde,

Guerre de Dévolution,

Guerre de la ligue d'Augsbourg,

Guerre de Hollande,

Guerre de Succession d'EspagneCommandement Ingénieur et architecte militaire

Commissaire général des fortifications (1678-1703)Faits d’armes 49 prises de ville, défense de Camaret Distinctions Ordre de Saint-Louis Autres fonctions gouverneur de Lille (1668- ) Image : Vauban, avec sa cicatrice sur la joue gauche reçue au siège de Douai, tableau attribué à Hyacinthe Rigaud Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1er mai 1633 - 30 mars 1707) est un homme à multiples visages : ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français, qui préfigure, par nombre de ses écrits, les philosophes du siècle des Lumières. Expert en poliorcétique, il donna au royaume de France « une ceinture de fer » et fut nommé maréchal de France par Louis XIV. La fin de sa vie fut assombrie par l'affaire de la Dîme Royale, qu'il décida de publier, malgré l'interdiction royale : dans cet essai, Vauban proposait un audacieux programme de réforme fiscale pour tenter de résoudre les injustices sociales et les difficultés économiques des « années de misère » de la fin du règne du Roi Soleil.

Vauban a voulu faire de la France un pré carré, selon son expression, protégé par une ceinture de citadelles. Il a conçu ou amélioré une centaine de places fortes. L'ingénieur n'avait pas l'ambition de construire des forteresses inexpugnables, car la stratégie consistait alors à gagner du temps en obligeant l'assaillant à immobiliser des effectifs dix fois supérieurs à ceux de l'assiégé. Il dota la France d'un glacis qui la rendit inviolée durant tout le règne de Louis XIV — à l'exception de la citadelle de Lille qui fut prise une fois — jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où les forteresses furent démodées par les progrès de l'artillerie. Douze ouvrages de Vauban, regroupés au sein du Réseau des sites majeurs de Vauban ont été classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008[1],[2].

Un acteur du Grand Siècle, un précurseur des Lumières

Vauban est apprécié à son époque et jugé depuis comme un homme lucide, franc et sans détours, refusant la représentation et le paraître, telles qu’ils se pratiquaient à la cour de Louis XIV. Il préférait au contraire parler le langage de la vérité :

« […] je préfère la vérité, quoi que mal polie, à une lâche complaisance qui ne serait bonne qu’à vous tromper, si vous en étiez capable, et à me déshonorer. Je suis sur les lieux ; je vois les choses avec appréciation, et c’est mon métier que de les connaître ; je sais mon devoir, aux règles duquel je m’attache inviolablement, mais encore plus que j’ai l’honneur d’être votre créature, que je vous dois tout ce que je suis, et que je n’espère que par vous […] Trouvez donc bon, s’il vous plaît, qu’avec le respect que je vous dois, je vous dise librement mes sentiments dans cette matière. Vous savez mieux que moi qu’il n’y a que les gens qui en usent de la sorte qui soient capables de servir un maître comme il faut. »— Lettre à Louvois, le 23 novembre 1668

Ses supérieurs, le ministre de la Guerre comme le roi, l’encouragent d’ailleurs, dans un intérêt bien compris de part et d’autre. Vauban est un « sésame aux multiples portes » comme l’écrit Michèle Virol, un lieu de mémoire de la nation France à lui tout seul, un homme à multiples visages : stratège (réputé preneur de villes, il a conduit plus de quarante sièges), poliorcète (il a construit ou réparé plus de cent places fortes), urbaniste, statisticien, économiste, agronome, penseur politique, mais aussi fantassin, artilleur, maçon, ingénieur des poudres et salpêtres, des mines et des ponts et chaussées, hydrographe, topographe, cartographe, réformateur de l’armée (substitution du fusil au mousquet, remplacement de la pique par la baïonnette à douille)[3]. En un mot, une sorte de Léonard de Vinci français du Grand Siècle… Il a même écrit en 1695, pendant son séjour à Brest (il s’agissait de repousser une attaque anglaise) un Mémoire concernant la caprerie, dans lequel il défend la guerre de course par rapport à la guerre d’escadre (c’était là un grand débat depuis la bataille de la Hougue en 1692 qui avait vu nombre de navires français détruits).

Tous ces métiers ont un point commun : le maréchal ingénieur du Roi Soleil s'est toujours fondé sur la pratique, et il a toujours cherché à résoudre et à améliorer des situations concrètes au service des hommes : d’abord, ses soldats dont il a voulu à tout prix protéger la vie dans la boue des tranchées ou dans la fureur sanglante des batailles. Mais Vauban n’a cessé aussi de s’intéresser aux plus humbles sujets du roi, « accablés de taille, de gabelle, et encore plus de la famine qui a achevé de les épuiser » (1695).

C’est pour ces hommes et ces femmes, tenaillés par la misère et par la faim, qu’il a écrit ce mémoire intitulé Cochonnerie, ou le calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps. Dans ce texte singulier, d'abord titré Chronologie des cochons, traité économique et arithmétique, non daté, destiné à adoucir les rudesses de la vie quotidienne des sujets du roi, trop souvent victimes de la disette, Vauban voulait prouver, calculs statistiques à l'appui sur dix-sept pages, qu'une truie, âgée de deux ans, peut avoir une première portée de six cochons. Au terme de dix générations, compte tenu des maladies, des accidents et de la part du loup, le total est de six millions de descendants (dont 3 217 437 femelles) ! Et sur douze générations de cochons, il « y en aurait autant que l’Europe peut en nourrir, et si on continuait seulement à la pousser jusqu’à la seizième, il est certain qu’il y aurait de quoi en peupler toute la terre abondamment ». La conclusion de ce calcul vertigineux et providentiel était claire : si pauvre qu'il fut, il n'était pas un travailleur de terre « qui ne puisse élever un cochon de son cru par an », afin de manger à sa faim.

Ainsi, dès qu’on aborde, qu’on approche celui que Saint-Simon qualifiait de « petit gentilhomme de campagne, tout au plus », on ne peut être que frappé par la multitude de ses compétences, de ses centres d’intérêt, de ses pensées, de ses actions :

- Il fut un précurseur des Encyclopédistes par sa façon d'aborder les problèmes concrets, ainsi le budget d'une famille paysanne, par exemple, ou sa Description géographique de l'élection de Vézelay de janvier 1696 dans laquelle il propose de lever un vingtième, sans exemption, et qui se différencie en un impôt sur le biens-fonds et sur le bétail, sur les revenus des arts et métiers, sur les maisons des villes et des bourgs ;[réf. nécessaire]

- Il est aussi dans le grand mouvement de penseurs précurseurs des physiocrates (il lit Boisguilbert ; à la même époque, écrivent Melon, Cantillon) par son intérêt pour l'agronomie et l'économie (il insiste notamment sur la circulation de la monnaie et l’idée du circuit économique dont il est un des précurseurs). Il prône les valeurs qui seront défendues au XVIIIe siècle par Quesnay, et il encourage les nobles à quitter la cour pour le service des armes mais aussi la mise en valeur de leurs domaines dans un mémoire intitulé Idée d’une excellente noblesse et des moyens de la distinguer par les Générations.

- Il fut encore un précurseur de Montesquieu par sa conception d'un État chargé avant tout d'assumer la protection de tous et leur bien-être : il veut lutter contre la misère, la corruption, l’incompétence, le mépris du service public.

Dans tous les cas, Vauban apparaît comme un réformateur hardi dont les idées se situaient à contre-courant de ce que la majorité de ses contemporains pensait. Son contact avec le Roi lui permettait de soumettre directement ses idées, comme le Projet de Dime royale, qui fut bien reçu. Louis XIV lui rendait bien cette franchise, cette liberté de parole et de jugement, en lui accordant une confiance absolue en matière de défense du royaume, comme en témoigne cette lettre dans laquelle il lui confie la défense de Brest, visé par les Anglais en 1694 :

« Je m’en remets à vous, de placer les troupes où vous le jugerez à propos, soit pour empêcher la descente, soit que les ennemis fassent le siège de la place. L’emploi que je vous donne est un des plus considérables par rapport au bien de mon service et de mon royaume, c’est pourquoi je ne doute point que vous ne voyiez avec plaisir que je vous y destine et ne m’y donniez des marques de votre zèle et de votre capacité comme vous m’en faites en toutes rencontres ».

Avant tout connu de ses contemporains pour sa maîtrise de l'art de la guerre et de la conduite de siège ainsi que pour ses talents d'ingénieur, Vauban ne se limite donc pas à ces quelques domaines. C’est bien, à chaque fois, le même homme dont toute l’œuvre, de pierre et de papier, témoigne d’une même obsession : l’utilité publique, que ce soit par le façonnement du paysage et la défense du territoire avec la construction de la « ceinture de fer » enfermant la France dans ses « bornes naturelles, point au-delà du Rhin, des Alpes, des Pyrénées, des deux mers » (1706), la transformation de l’ordre social au moyen d’une réforme de l’impôt, quand bien même, en bravant tous les interdits, faudrait-il, pour se faire entendre, passer par la publication clandestine de la Dîme royale, en 1707… « Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble », écrivait-il à Louvois dans une lettre datée du 15 septembre 1671 (à propos d’une accusation lancée contre deux de ses ingénieurs). Et il ajoutait : « la fortune m’a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France ; mais en récompense, elle m’a honoré d’un cœur sincère si exempt de toutes sortes de friponneries qu’il n’en peut même soutenir l’imagination sans horreur ».

Apports à la poliorcétique

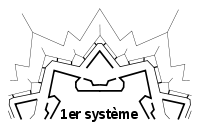

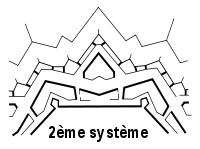

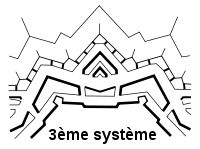

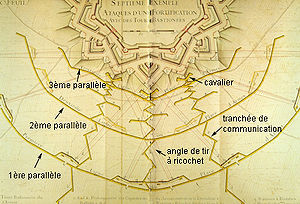

Codification des attaques des places fortes par Vauban.

Codification des attaques des places fortes par Vauban.

Trois tranchées parallèles reliées entre elles par des tranchées de communications en zigzags pour éviter les tirs en enfilade. Chaque tranchée est une place d'armes qui permet de rapprocher l'infanterie sur toute la largeur du front d’attaque ; la première est hors de portée de tir des défenseurs et permet de résister à un assaut à revers ; la troisième est au pied du glacis. L’artillerie est placée sur des cavaliers, relié au réseau par des tranchées plus courtes. Des redoutes protègent les extrémités de chaque tranchée.Les progrès de l'artillerie révolutionnent la guerre de siège : depuis la Renaissance, l'augmentation d'épaisseur des murailles ne suffit plus pour résister aux effets de l'artillerie. Les ingénieurs italiens ont donc inventé les fortifications bastionnées et remparées : les murailles deviennent très basses, obliques et précédées d'un fossé[4]. Les tirs de mitraille rendant extrêmement périlleux les assauts frontaux, l'assaillant approche les fortifications par des réseaux de tranchées[4].

Vauban apporte trois innovations majeures décisives aux techniques d'attaque des places fortes :

- Il codifie la technique d'approche en faisant creuser trois tranchées parallèles très fortifiées reliées entre elles par des tranchées de communications en ligne brisée pour éviter les tirs défensifs en enfilade.

- la première, creusée hors de portée de canon (600 m à l'époque) et très fortifiée, sert de place d'arme et prévient une attaque à revers par une armée de secours ;

- la deuxième, à portée de tir permet d'aligner l'artillerie que l'on positionne vers un point de faiblesse des fortifications ;

- la troisième, à proximité immédiate des fortifications permet le creusement d'une mine ou l'assaut si l'artillerie a permis d'ouvrir une brèche dans la muraille. Le retranchement doit être suffisant pour interdire une sortie des défenseurs[4].

- L'éperon des forteresses bastionnées créant une zone où l'artillerie de l'assiégé ne peut tirer à bout portant, il est possible de disposer des levées de terre devant la tranchée immédiatement au contact des fortifications assiégées (très basses pour éviter les tirs d'artillerie). Ces surélévations qu'il appelle « cavaliers de tranchées », permettent aux assaillants de dominer les positions de tir des assiégés et de les refouler à la grenade vers le corps de place et de s'emparer du chemin couvert[5].

- en 1688, il invente le « tir à ricochet » : en disposant les pièces de manière à prendre en enfilade la batterie adverse située sur le bastion attaqué et en employant de petites charges de poudre, un boulet peut avoir plusieurs impacts et en rebondissant balayer d'un seul coup toute une ligne de défense au sommet d'un rempart, canons et servants à la fois[5],[6].

Sa philosophie est de limiter les pertes en protégeant ses approches par la construction de tranchées, même si cela demande de nombreux travaux. Il est pour cela souvent raillé par les courtisans mais il est soutenu par le roi[7]. Il rédige en 1704 un traité d'attaque des places pour le compte de Louis XIV qui souhaite faire l'éducation militaire de son petit fils le duc de Bourgogne[7].

Chantiers

Fort de son expérience de la poliorcétique, il conçoit ou améliore les fortifications de nombreuses villes et ports français, entre 1667 et 1707, travaux gigantesques permis par la richesse du pays[8]. Il révolutionne aussi bien la défense des places fortes que leur capture. Il dote la France d'un glacis de places fortes pouvant se soutenir entre elles : pour lui, aucune place n'est imprenable mais si on lui donne les moyens de résister suffisamment longtemps des secours pourront prendre l'ennemi à revers et lever le siège). Vauban va ainsi pousser le roi à révolutionner la doctrine militaire défensive de la France en concentrant les place fortes sur les frontières du Royaume c’est la « ceinture de fer » qui protège le pays : le pré carré du roi[9]. À l’intérieur du pays, où le danger d’invasion est moindre, les forteresses sont démantelées. Paris perd par exemple ses fortifications, d’une part, pour libérer des troupes devenues inutiles et qui sont transférées aux frontières et d’autre part, pour éviter aux révoltes de trouver asile dans l’une d’elles comme cela avait été le cas lors de la Fronde[10].

Au total, Vauban a créé ou élargi plus de 180 forteresses et donné son nom à un type d'architecture militaire : le système Vauban qui a largement été repris, même hors de France, comme par exemple pour les fortifications de la ville de Cadix.

Vauban aurait entre 1667 et 1707, été le responsable de l'amélioration des fortifications d'environ 300 villes et dirigé la création de 37 nouvelles forteresses et ports fortifiés[réf. nécessaire].

Un excellent travail de l'ingénieur, l'une des plus belles créations de Vauban : Mont-Dauphin

Édifié sur un emplacement stratégique, à partir de 1693, Mont-Dauphin est un avant poste chargé de protéger le royaume des intrusions venues d’Italie : le village-citadelle constitue l’archétype de la place forte et fait entrer les Alpes dans la grande politique de défense de la « nation France ».

Voir :

- Liste des villes fortifiées par Vauban

- Liste des citadelles de Vauban

- Liste des villes créées par Vauban

- Liste des forts de Vauban

- Mont-Dauphin

Il refusa de créer le fort Boyard, selon lui techniquement inconstructible, que Napoléon Ier créera lors de son règne à partir de ses plans.

Activités civiles : Vauban critique et réformateur

Vauban a également construit l'aqueduc de Maintenon (tout en s'opposant au grandiose aqueduc « à la romaine » voulu par Louis XIV et Louvois, qu'il jugeait d'un prix beaucoup trop élevé : il militait pour un aqueduc « rampant »). Il s'est intéressé à la démographie et à la prévision économique. Il conçut des formulaires de recensement et publia un ouvrage intitulé La Cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps.

Entre l'amour du roi et le bien public

Vauban a pris, à partir de la fin des années 1680, une distance de plus en plus critique par rapport au roi de guerre, en fustigeant une politique qui lui semble s’éloigner de ses convictions de grandeur et de défense de sa patrie, le tout au nom du bien public. Ce divorce est particulièrement apparent dans son Mémoire sur les huguenots, dans lequel il tire les conséquences, très négatives, de la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, en soulignant que l’intérêt général est préférable à l’unité du royaume quand les deux ne sont pas compatibles. D’autant que travaillant sur le canal du Midi en 1685-1686, il a vu les effets des dragonnades sur la population. Dans ce mémoire, Vauban estime le nombre des protestants sortis du royaume à « 80 000 ou 100 000 personnes de toutes conditions, occasionnant la ruine du commerce et des manufactures, et renforçant d’autant les puissances ennemies de la France ».

L’itinéraire de Vauban, une pensée en mobilité constante, à l’image de ses déplacements incessants dans le royaume réel, font de lui un penseur critique tout à fait représentatif de la grande mutation des valeurs qui marque la fin du règne de Louis XIV : le passage, en quelque sorte, du « roi État », incarné par Louis XIV, à l’État roi, indépendant de la personne de celui qui l’incarne. Fontenelle, dans l’éloge funèbre qu’il rédigea pour Vauban, l’a très bien exprimé :

« Quoique son emploi ne l’engageât qu’à travailler à la sûreté des frontières, son amour pour le bien public lui faisait porter des vues sur les moyens d’augmenter le bonheur du dedans du royaume. Dans tous ses voyages, il avait une curiosité, dont ceux qui sont en place ne sont communément que trop exempts. Il s’informait avec soin de la valeur des terres, de ce qu’elles rapportaient, de leur nombre, de ce qui faisait leur nourriture ordinaire, de ce que leur pouvait valoir en un jour le travail de leurs mains, détails méprisables et abjects en apparence, et qui appartiennent cependant au grand Art de gouverner […]. Il n’épargnoit aucune dépense pour amasser la quantité infinie d’instructions et de mémoires dont il avoit besoin, et il occupoit sans cesse un grand nombre de secrétaires, de dessinateurs, de calculateurs et de copistes »— Fontenelle, Éloge de Monsieur le Maréchal de Vauban

Et, à la fin de sa vie, on sent Vauban littéralement écartelé entre sa fidélité au roi et son amour de la patrie au nom du bien général qui ne peut plus être confondu avec celui du roi. Cet écartèlement, il l’exprime dès le 26 avril 1697 dans une lettre au marquis de Cavoye :

« Je suis un peu têtu et opiniâtre quand je crois avoir raison. J’aime réellement et de fait la personne du roi, parce que le devoir m’y oblige, mais incomparablement plus parce que c’est mon bienfaiteur qui a toujours eu de la bonté pour moi, aussi en ai-je une reconnaissance parfaite à qui, ne plaise à Dieu, il ne manquera jamais rien. J’aime ma Patrie à la folie étant persuadé que tout citoyen doit l’aimer et faire tout pour elle, ces deux raisons qui reviennent à la même [réf. nécessaire] »Dans une certaine mesure, la Dîme Royale, publiée en 1707, parce qu’elle dissocie le roi et l’État, peut être lue comme le résultat très concret de la tension et de la contradiction entre l’amour du roi et l’amour de la patrie…

Les années de misère : l'observateur lucide du royaume réel

Depuis longtemps, en effet, Vauban s'intéressait au sort des plus démunis, attentif avant tout à la peine des hommes. Ses déplacements incessants dans les provinces (Anne Blanchard estime la distance parcourue à plus de 180 000 km pour 57 années de service, soit 3 168 km par an !) sont contemporaines des années les plus noires du règne de Louis XIV, en particulier la terrible crise des années 1693-1694. Et il a pu observer, comme il l’écrit en 1693, « les vexations et pilleries infinies qui se font sur les peuples ». Sa hantise c’est le mal que font « quantité de mauvais impôts (et notamment) la taille qui est tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient pas venir à bout de la corriger ni empêcher que les pauvres n’y soient toujours opprimés, sans une assistance particulière de Dieu ». Vauban voyage dans une basterne, une chaise de poste de son invention, plus vaste qu’une chaise ordinaire et portée sur quatre brancards par deux mules, l’une devant, l’autre derrière. Pas de roues, pas de contact avec le sol : les cahots sur les chemins de pierres sont ainsi évités, il peut emprunter les chemins de montagne, et Vauban est ainsi enfermé avec ses papiers et un secrétaire en face de lui. En moyenne, il passe 150 jours par an sur les routes, soit une moyenne de 2 à 3 000 km par an (le maximum : 8 000 km de déplacement en une année !). Il est fortement marqué par cette crise de subsistances des années 1693-1694, qui affecta surtout la France du nord, provoqua peut être la mort de deux millions de personnes. Elle aiguisa la réflexion de l'homme de guerre confronté quotidiennement à la misère, à la mort, à l'excès de la fiscalité royale : « la pauvreté, écrit-il, ayant souvent excité ma compassion, m'a donné lieu d'en rechercher la cause ».

L'homme de plume

Pendant ces années terribles, 1680-1690, l’homme de guerre se fait homme de plume et il écrit ses Oisivetés ou ramas de plusieurs sujets à ma façon. C’est sans doute à partir de la mort de Colbert (1683), qu’il rédige ce « ramas d’écrits », extraordinaire et prolifique document, souvent décousu, dans lesquelles il consigne, en forme de vingt-neuf mémoires manuscrits (soit 3 850 pages manuscrites en tout) ses observations, ses réflexions, ses projets de réformes, témoignant d’une curiosité insatiable et universelle. Une brève note de Vauban, incluse dans un agenda, daté du 4 mai 1701, éclaire le recueil alors en cours de constitution :

« Faire un deuxième volume en conséquence du premier et y insérer le mémoire des colonies avec la carte et celuy de la navigation des rivières avec des figures de far et d’escluses calculées ; y ajouter une pensée sur la réduction des poids et mesures en une seulle et unique qui fut d’usage partout le Royaume[réf. nécessaire] »C’est Fontenelle, qui a révélé, dans son éloge de Vauban, l’existence de ce recueil de « mémoires reliés et collationnés en volumes au nombre de douze »…

Et Vauban explique :

« La vie errante que je mène depuis quarante ans et plus, écrit-il dans la préface de la Dîme royale, m’ayant donné occasion de voir et visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces de ce royaume, tantôt seul avec mes domestiques, et tantôt en compagnie de quelques ingénieurs, j’ai souvent occasion de donner carrière à mes réflexions, et de remarquer le bon et le mauvais état des pays, d’en examiner l’état et la situation et celui des peuples dont la pauvreté ayant souvent excité ma compassion, m’a donné lieu d’en rechercher les causes[11] »Le tout produit de multiples mémoires, qui sont souvent autant d’exemples des statistiques descriptives, dont le plus abouti est la « Description géographique de l’élection de Vezelay contenant ses revenus, sa qualité, les mœurs de ses habitants, leur pauvreté et richesse, la fertilité du pays et ce que l’on pourrait y faire pour en corriger la stérilité et procurer l’augmentation des peuples et l’accroissement des bestiaux » (1696).

Les Oisivetés, pour la première fois publiées cette année (éditions Champ Vallon, sont détenues par la famille Rosanbo. L’ensemble représente 68 microfilms de papiers et mémoires (en tout 29 mémoires importants, plus de 2 000 pages), auxquels il faut ajouter 47 microfilms de correspondance. Et ce qui domine dans cette écriture prolifique, c’est la notion d’utilité publique, au service des plus démunis. Et le tout conduit bientôt Vauban imaginer une « réformation » globale, capable de répondre au problème de la misère et de la pauvreté, auquel il est sans cesse confronté. Ainsi, dès 1694, Vauban présentait un Projet de capitation, fruit de multiples réflexions et de débats, notamment avec Boisguilbert, lieutenant-général à Rouen (qui publia en 1695 son Détail de la France que Vauban a lu et apprécié). Et parallèlement, Vauban a profité de multiples entretiens « avec un grand nombre de personnes et des officiers royaux de toutes espèces qui suivent le roi ».

Le Projet de capitation annonçait son futur essai : il y proposait un impôt levé, sans aucune exemption, sur tous les revenus visibles (les produits fonciers, les rentes, les appointements…) et il condamnait la taille, « tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient venir à bout de la corriger ». Dans ce Projet, il dénonçait « l’accablement des peuples, poussé au point où nous le voyons ». En conséquence, « la capitation, écrivait-il, doit être imposée sur toutes les natures de biens qui peuvent produire du revenu, et non sur les différents étages des qualités ni sur le nombre des personnes, parce que la qualité n’est pas ce qui fait l’abondance, non plus que l’égalité des richesses, et que le menu peuple est accablé de tailles, de gabelles, d’aides et de mille autres impôts, et encore plus de la famine qu’ils ont soufferte l’année dernière, qui a achevé de les épuiser ».

L'année suivante, le 18 janvier, le pouvoir royal mit effectivement en place une capitation, un impôt auquel, en théorie, tous les sujets, des princes du sang aux travailleurs de terre, étaient assujettis, de 2 000 à 1 livre, en fonction de leur fortune. Mais contrairement à l'idée de Vauban, cet impôt s'ajoutait aux autres, et la plupart des privilégiés, par abonnement ou par rachat, eurent tôt fait de s'en faire dispenser.

L'homme politique

Bien qu'il soit militaire, Vauban n'hésite pas à donner son avis dans les affaires de l'État, ainsi, en 1683, il propose un traité de paix avec l'Allemagne en précisant les conditions soit « la cession pure et simple de la part de l'empereur des pays nouvellement réunis aux trois évêchés, de toute l'Alsace et notamment de la ville de Strasbourg ». En échange, Louis XIV donnerait les villes de Brisach et de Fribourg. Cette proposition était loin d'être innocente puisque d'après l'intéressé, ces deux places étaient plus une charge qu'autre chose pour le royaume de France. Cette proposition lui vaudra une remontrance de Louvois par un courrier du 24 août 1683 « (...) je vous répondrai en peu de paroles que si vous étiez aussi mauvais ingénieur que politique, vous ne seriez pas si utile que vous êtes au service du roi »[12].

1703-1706 : De l'amertume à la trangression

En octobre 1706, Vauban se trouve à Dunkerque, une ville forte qu’il considérait comme sa plus belle réussite, qu’il avait transformé en une cité imprenable : un formidable ensemble de forts de défense, de bâtiments, de jetées, de fossés remplis d’eau, et d’un bassin pouvant contenir plus de quarante vaisseaux de haut bord toujours à flot, même à marée basse, grâce à une écluse. Du reste, à propos de « son » Dunkerque, le 16 décembre 1683, il écrivait à Louvois, en faisant preuve, une fois n’est pas coutume, de peu de modestie :

« Dès l’heure qu’il est, ce port et son entrée me paraissent une des plus choses du monde et la plus commode, et si je demeurais six mois à Dunkerque, je ne crois pas que ma curiosité ni mon admiration seraient épuisées quand je les verrais tous les jours une fois. »Pourquoi est-il à Dunkerque ? Parce que le roi lui a confié le commandement de la frontière maritime des Flandres alors sérieusement menacée. Il a aussi obtenu l’autorisation de construire un camp retranché à Dunkerque, puis un deuxième entre Dunkerque et Bergues. Mais les fonds nécessaires n’arrivent pas et il s’en plaint au maréchal de Villeroy, qui lui répond le 17 juillet :

« vous être le seul à pouvoir obtenir de la cour l’argent et les moyens nécessaires pour terminer les travaux des camps retranchés qui sont bien utiles. »Vauban écrit à Chamillard, le ministre de la guerre et des finances, le 10 août :

« si M. Le Pelletier s’obstine davantage sur ce que je lui demande [il n’envoie pas les fonds], je serai obligé d’en écrire au roi et de le prier de me retirer d’ici. »C’est ce qu’il fait. C’est là, à Dunkerque, à « son » Dunkerque, que Vauban demande à être relevé de son commandement. Il avait soixante-treize ans. « J’ai hier demandé mon congé, écrit-il de Dunkerque, le 25 octobre 1706, car je ne fais rien ici, et le rhume commence à m’attaquer rudement ». Quelques jours plus tard, il insiste auprès de Chamillard pour être relevé de son commandement :

« quand on sort d’un cinquième ou sixième accès de fièvre tierce qui s’est convertie en double tierce, on n’est plus en état de soutenir la gageure. Je vous prie de trouver bon que je vous demande M. d’Artagnan pour me venir relever ici pour l’hiver. »Il souffrait depuis longtemps d’un rhume récurrent, en fait une forme de bronchite chronique, et venait effectivement de subir de violents accès de fièvre (et sa présence à Dunkerque, dans les marais des plaines du nord n’est pas faite pour le guérir !).

Mais il y a des raisons plus profondes sans doute, plus intimes, à cette demande insistante de retrait. En fait, Vauban est plein d’amertume depuis le siège de Brisach, en 1703, le dernier siège dont il eut le commandement : il enseigna à cette occasion au duc de Bourgogne, le petit-fils du roi, les choses de la guerre et il lui écrivit, sur ordre de Louis XIV, afin de parfaire son éducation militaire, un Traité de l’attaque des places[13] qui constitue le huitième tome des Oisivetés.

« La grâce que j’ose vous demander, Monseigneur, est de vouloir bien vous donner la peine de lire ce Traité avec attention, et qu’il vous plaise de le garder pour vous, et de n’en faire part à personne, de peur de quelqu’un n’en prenne des copies qui, pouvant passer chez nos ennemis, y seraient peut-être mieux reçues qu’elles ne méritent »(épître dédicatoire).

Ce qui n’empêcha pas la circulation de nombreux manuscrits : plus de 200, déplore en 1739 Charles de Mesgrigny, le petit-fils de Vauban…

Mais après ce siège, plus rien ne lui est proposé. Et il s’en inquiète auprès de Chamillart :

« ... tout le monde se remue ; il n’y a que moi à qui on ne dit mot. Est-ce que je ne suis plus propre à rien ? Quoique d’un âge fort avancé, je ne me condamne pas encore au repos, et quand il s’agira de rendre un service important au roi, je saurai bien mettre toutes sortes d’égards à part, tant par rapport à moi qu’à la dignité dont il lui a plu m’honorer, persuadé que je suis que tout ce qui tend à servir le roi et l’État est honorable, même jusqu’aux plus petits, à plus forte raison quand on y peut joindre des services essentiels tels que ceux que je puis rendre dans le siège dont il s’agit... Ce qui m'oblige à vous parler de la sorte est qu'il me paraît qu'on se dispose à faire le siège sans moi. Je vous avoue que cela me fait de la peine, mettez y donc ordre[14]. ». Chamillart lui répond qu’il a lu sa lettre à Louis XIV, qui a résolu de faire le siège de Landau. Mais il ajoute dans sa lettre du 6 octobre 1703 :

« Elle m’ordonne de vous dire en même temps qu’elle a résolu d’en laisser la conduite entière à M. le maréchal de Tallart… »Oportunement, Vauban est convoqué à Paris, chargé de l'instruction du duc de Bourgogne. Ce qui ne l'empêche pas de rédiger ses préconisation pour le siège en préparation.

L’amertume pour Vauban est alors a son comble. Et il exprime ses craintes dans une autre lettre écrite à Chamillard en 1705. Cette lettre accompagnait un mémoire consacrée au siège de Turin, car Vauban continue à suivre de très près les opérations militaires, et il n’est pas satisfait de leur déroulement. Aussi multiplie-t-il les avis et les conseils. Après de nombreux détails techniques, Vauban ajoute ces lignes, des lignes particulièrement émouvantes, dans lesquelles le vieux maréchal continue à offrir ses services :

« Après avoir parlé des affaires du roi par rapport à la lettre de M. Pallavicini et à ce qui est de la portée de mes connaissance, j’ose présumer qu’il me sera permis de parler de moi pour la première fois de ma vie.Je suis présentement dans la soixante-treizième année de mon âge, chargé de cinquante-deux ans de service, et surchargé de cinquante sièges considérables et de près de quarante années de voyages et visites continuelles à l’occasion des places et de la frontière, ce qui m’a attiré beaucoup de peines et de fatigues de l’esprit et du corps, car il n’y a eu été ni hiver pour moi. Or, il est impossible que la vie d’un homme qui a soutenu tout cela ne soit fort usée, et c’est ce que je ne sens que trop, notamment depuis que le mauvais rhume qui me tourmente depuis quarante ans s'est accru et devient de jour en jour plus fâcheux par sa continuité ; d’ailleurs la vue me baisse et l’oreille me devient dure, bien que j’ai la tête aussi bonne que jamais. Je me sens tomber et fort affaibli par rapport à ce que je me suis vu autrefois. C’est ce qui fait que je n’ose plus me proposer pour des affaires difficiles et de durée qui demandent la présence presque continuelle de ceux qui les conduisent. Je n’ai jamais commandé d’armée en chef, ni comme général, ni comme lieutenant général, pas même comme maréchal de camp, et hors quelque commandement particulier, comme ceux d’Ypres, Dunkerque et de la basse Bretagne, dont je me suis, Dieu merci, bien tiré, les autres ne valent pas la peine d’être nommés. Tous mes services ont donc roulé sur les sièges et la fortification ; de quoi, grâce au Seigneur, je suis sorti avec beaucoup d’honneurs. Cela étant, comme je le dis au pied de la lettre, il faudrait que je fusse insensé si, aussi voisin de l’état décrépit que je le suis, j’allais encore voler le papillon et rechercher à commander des armées dans des entreprises difficiles et très épineuses, moi qui n’en ai point d’expérience et qui me sens défaillir au point que je ne pourrais pas soutenir le cheval quatre heures de suite ni faire une lieue à pied sans me reposer.

Il faut donc se contenter de ce que l’on fait et du moins ne pas entreprendre choses dans l’exécution desquelles les forces et le savoir faire venant à me manquer pourraient me jeter dans des fautes qui me déshonoreraient ; ce qu’à Dieu ne plaise, plutôt la mort cent fois.

Quant à ce qui peut regarder mon ministère touchant la conduite des attaques, je pourrais encore satisfaire bien que mal aux fatigues d’un siège ou deux par campagne, si j’étais servi des choses nécessaires et que l’on eût des troupes comme du passé. Mais quand je pense qu’elles ne sont remplies que de jeunes gens sans expérience et de soldats de recrues presque tous forcés et qui n’ont nulle discipline, je tremble, et je n’ose désirer de me trouver à un siège considérable. D’ailleurs la dignité dont il a plu au Roi de m’honorer m’embarrasse à ne savoir qu’en faire en de telles rencontres. En de telles rencontres, je crains le qu’en dira-t-on de mes confrères, de sorte que je ne sais point trop quel parti prendre, ni comment me déterminer.

Je dois encore ajouter que je me suis défait de tout mon équipage de guerre il y a quatre ou cinq mois, après l’avoir gardé depuis le commencement de cette guerre jusque-là.

Après cela, si c’est une nécessité absolue que je marche, je le ferai au préjudice de tout ce qu’on en pourra dire et de tout ce qui en pourra arriver, le roi me tenant lieu de toutes choses après Dieu. J’exécuterai toujours avec joie ce qui lui plaira de m’ordonner, quand je saurais même y devoir perdre la vie, et il peut compter que la très sensible reconnaissance que j’ai de toutes ses bontés ne s’épuisera jamais ; la seule grâce que j’ai à lui demander est de ménager un peu mon honneur. Je suis bien fâché, Monsieur, de vous fatiguer d’une si longue lettre, mais je n’ai pas pu la faire plus courte. Je vous l’aurais été porter moi-même si le rhume que m’accable ne me contraignait à garder la chambre.

Je suis…[15] »Bientôt, dans les derniers jours de l’année 1706, il rentre à Paris dans son hôtel de la rue Saint-Vincent dans la paroisse Saint Roch (loué aux neveux de Bossuet), où il s’était installé à partir de 1702 (dans l’actuelle rue de Rivoli, où une plaque commémore la présence de Vauban il y a trois siècles).

Il y retrouve, semble-t-il, Charlotte de Mesgrigny, sa fille. Il souffre, il tousse, plus que jamais (sa bronchite chronique n’a fait qu’empirer), son vieux corps est miné, mais son esprit a gardé toute sa vivacité.

C’est alors qu’il décide (peut-être incité par l’abbé Ragot de Beaumont, qui lui fait fonction de secrétaire) d’imprimer son livre, cette Dîme royale, celui, de tous ses écrits, qu’il estime le plus.

Qu'est-ce que la Dîme royale ?

En effet, la contribution majeure de Vauban à la réforme des impôts (question lancinante tout au long du XVIIIe siècle siècle jusqu'à la Révolution française) est la publication en 1707 malgré son interdiction de cet ouvrage, intitulé :

« Projet d'une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les doüanes d'une province à l'autre, les décimes du Clergé, les affaires extraordinaires et tous autres impôts onéreux et non volontaires et diminuant le prix du sel de moitié et plus, produiroit au Roy un revenu certain et suffisant, sans frais, et sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considérablement par la meilleure culture des terres »dans lequel il met en garde contre de forts impôts qui détournent des activités productives. Vauban propose dans cet essai de remplacer les impôts existants par un impôt unique de dix pour cent sur tous les revenus, sans exemption pour les ordres privilégiés (le roi inclus). Plus exactement, Vauban propose une segmentation en classes fiscales en fonction des revenus, soumises à un impôt progressif de 5 % à 10 %[16]. L'impôt doit servir une politique, les classes fiscales doivent être plus ou moins favorisées à fins d'enrichir la société et par conséquent l’État.

Bien qu'interdit, cet ouvrage bénéficie de nombreuses éditions à travers toute l'Europe - une traduction anglaise paraît dès 1710 - et ce texte alimente les discussions fiscales pendant une grande partie du XVIIIe siècle.

Mais, contrairement à la légende, le projet :

- n’est pas révolutionnaire : Boisguilbert avait déjà fait des propositions analogues, dont Vauban s’inspire (ainsi que de Ragot de Beaumont)[17], et la capitation, impôt très semblable, est établi en 1695, et l'impôt du dixième, en 1710 ;

- ne fut pas ignoré par le pouvoir. Le contrôleur général Chamillart a lu la Dîme royale sans doute à la fin de l’année 1699. De même, en août 1700, le premier président au parlement de Paris, Achille III de Harlay. Et enfin et surtout, en 1700 toujours, Vauban présenta au roi, en trois audiences successives, qui eurent lieu dans la chambre de madame de Maintenon, la première version de sa Dîme royale par écrit et oralement. C’est ce qu’il explique dans sa lettre à Torcy :

« J’en ai présenté le système au roi à qui je l’ai lu, en trois soirées de deux heures et demie chacune, avec toute l’attention possible. Sa Majesté, après plusieurs demandes et réponses, il a applaudi. M. de Chamillart, à qui j’en ai donné une copie, l’a lu aussi, de même que M. le premier Président (Achille de Harlay) à qui je l’ai aussi fait voir tout du long. Je ne me suis pas contenté de cela. Je l’ai recommandé au Roi de vive voix et surtout d’en faire faire l’expérience sur quelques-unes des petites élections du royaume, ce que j’ai répété plusieurs fois et fait la même chose à M. de Chamillart. Bref, j’ai cessé d’en parler au roi et à son ministre pour leur en écrire à chacun une belle et longue lettre bien circonstanciée avant que partir pour me rendre ici, où me trouvant éloigné du bruit et plus en repos, j’y ai encore travaillé de sorte qu’à moi, pauvre animal, cela ne me paraît pas présentement trop misérable. »Et Nicolas-Joseph Foucault, intendant de Caen, note à la date du 6 novembre 1699 : « M. Chamillart m’a envoyé un projet de capitation et de taille réelle, tiré du livre de M. Vauban ». Une expérimentation a donc été tentée en Normandie. Mais ce fut un échec : « ce projet, ajoute-il, sujet à trop d’inconvénients, n’a pas eu de suite ».

En fait, ce qui a fortement déplu, c’est bien la publication, la divulgation publique en pleine crise militaire et financière. Vauban avait transgressé un interdit en rendant public les « mystères de l’État ». Et Vauban s’était mêlé d’une matière qui ne le regardait pas…

C’est bien ce qu’explique Michel Chamillart, qui cumulait les charges de contrôleur général des finances et de secrétaire d’État à la guerre :

« Si M. le maréchal de Vauban avait voulu écrire sur la fortification et se renfermer dans le caractère dans lequel il avait excellé, il aurait fait plus d’honneur à sa mémoire que le livre intitulé La Dîme royale ne fera dans la suite. Ceux qui auront une profonde connaissance de l’état des finances de France et de son gouvernement n’auront pas de peine à persuader que celui qui a écrit est un spéculatif, qui a été entraîné par son zèle à traiter une matière qui lui était inconnue et trop difficile par elle-même pour être rectifiée par un ouvrage tel que celui de M. de Vauban. »Et il avouait :

« j’ai peine à croire, quelque soin que l’on ait de supprimer les exemplaires et puisque ce livre à passé à Luxembourg et qu’il vient d’Hollande, qu’il soit possible d’empêcher qu’il n’ait cours (lettre au comte de Druy, gouverneur de Luxembourg, 27 août 1707). »Effectivement, en 1708, un éditeur de Bruxelles imprimait le livre avec un privilège de la cour des Pays-Bas et en 1710 une traduction paraissait en Angleterre. Et en France, un marchand de blés de Chalon-sur-Saône vante en 1708 « une espèce de dîme royale », et un curé du Périgord écrit en 1709 : « On souhaiterait fort que le Roi ordonnât l’exécution du projet de M. le maréchal de Vauban touchant la dîme royale. On trouve ce projet admirable […]. En ce cas, on regarderait ce siècle, tout misérable qu’il est, comme un siècle d’or » (cité par Émile Coornaert dans sa préface à l’édition de La Dixme royale, Paris, 1933, p. XXVIII).

- son échec est plutôt à attribuer à son mode de recouvrement en nature, choix coûteux (il est nécessaire de construire des granges) et désavantageux en temps de guerre (où on préfère un impôt perçu en argent).

« Grosso modo, pour tous ceux qui connaissaient la question en vue d'une application directe, le projet de Vauban n'était pas faisable et mal pensé, Au contraire pour tous ceux qui n'avaient pas à gérer immédiatement la chose fiscale, il fut un slogan au moins, une utopie, une solution, au plus, d'autant plus séduisante qu'elle n'était pas approfondie[18]. »Où et comment la Dîme royale a-t-elle été imprimée ?

Peut-être à Rouen (hypothèse Boislisle), peut-être à Lille, peut-être même en Hollande (hypothèse Morineau).

Nous sommes donc à la fin de l'année 1706 et au tout début de l'année 1707. Ce que nous savons, c’est qu’une demande de privilège de librairie pour un in quarto intitulé Projet d’une Dixme royale a été déposée, sans nom d’auteur, auprès des services du chancelier, le 3 février 1707. Cette demande est restée sans réponse. L’auteur n’est pas cité mais à la chancellerie, il est connu puisque nous savons que le chancelier lui-même, est en possession du manuscrit. Sans réponse de la chancellerie, Vauban décide de poursuivre quand même l’impression. À partir de ce moment et de cette décision, il sait bien qu’il est hors-la-loi : son amour du bien public vient de l’emporter sur le respect de la loi.

L’impression achevée, sous forme de feuilles, est livrées en ballots. Mais comment les faire entrer à Paris, entourée, on le sait, de barrière, bien gardées ? l’introduction de ballots suspects auraient immédiatement éveillé l’attention des gardes, et tous les imprimés non revêtus du « privilège » sont saisis. Aussi, Vauban envoie deux hommes de confiance (Picard, son cocher, et Mauric, un de ses valets de chambre), récupérer les quatre ballots enveloppés de serpillières et de paille et cordés, au-delà de l’octroi de la porte Saint-Denis. Chaque ballot contient cent volumes en feuilles. Les gardiens de la barrière laissèrent passer, sans le visiter, le carrosse aux armes de Vauban, maréchal de France. À Paris, rue Saint-Jacques, c’est la veuve de Jacques Fétil, maître relieur rue Saint-Jacques, qui brocha la Dixme royale, jusqu’à la fin du mois de mars 1707, sous couverture de papier veiné, et relia quelques exemplaires, les uns en maroquin rouge pour d’illustres destinataires, les autres plus simplement en veau, et même en papier marbré (300 sans doute en tout). Ce sont des livres de 204 pages, in quarto. Vauban en distribua à ses amis et les volumes passèrent de main en main (les jésuites de Paris en eurent au moins deux exemplaires dans leur bibliothèque )… À noter qu’aucun exemplaire n’a été vendu : aux libraires qui en demandent, Vauban répond « qu’il n’est pas marchand ».

Voici le témoignage de Saint-Simon :

- « Le livre de Vauban fit grand bruit, goûté, loué, admiré du public, blâmé et détesté des financiers, abhorré des ministres dont il alluma la colère. Le chevalier de Pontchartrain surtout en fit un vacarme sans garder aucune mesure et Chamillart oublia sa douceur et sa modération. Les magistrats des finances tempêtèrent et l’orage fut porté jusqu’à un tel excès que, si on les avait crus, le maréchal aurait été mis à la Bastille et son livre entre les mains du bourreau ».

Le 14 février 1707, le Conseil, dit « conseil privé du roi » se réunit. Il condamne l’ouvrage, accusé de contenir « plusieurs choses contraires à l’ordre et à l’usage du royaume ». Et le roi ordonnait d’en mettre les exemplaires au pilon et défendait aux libraires de le vendre. Mais aucun auteur n’est mentionné. Cette première interdiction n’a pas affecté, semble-t-il, Vauban, qui, tout au contraire, dans une lettre datée du 3 mars (à son ami Jean de Mesgrigny, gouverneur de la citadelle de Tournai), manifeste sa fierté face au succès de son livre :

« ... Le livre de la Dixme royale fait si grand bruit à Paris et à la Cour qu’on a fait défendre la lecture par arrest du Conseil, qui n’a servi qu’à exciter la curiosité de tout le monde, si bien que si j’en avois un millier, il ne m’en resteroit pas un dans 4 jours. Il m’en revient de très grands éloges de toutes parts. Cela fait quez je pourray bien en faire une seconde édition plus correcte et mieux assaisonnée que la première...[19]. »Et nous apprenons en même temps que l’abbé Ragot de Beaumont (cet homme de l’ombre qui a joué un rôle capital dans la rédaction de la Dixme royale), installé à Paris près de Vauban, prépare cette seconde édition :

« ... L’abbé de Beaumont est ici qui se porte à merveilles, et je le fais travailler depuis le matin jusqu’au soir. Vous savez que c’est un esprit à qui il faut de l’aliment, et moi, par un principe de charité, je lui en donne tout autant qu’il en peut porter...[20]. »Un second arrêt est donné le 14 mars. Louis Phelypeaux, comte de Ponchartrain (1674-1747), en personne, le chancelier, avait lui-même corrigé le texte de l’arrêt, dont l’exécution était cette fois confiée au lieutenant-général de police de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson. Et Pontchartrain a ajouté en marge de l’arrêt : « le dit livre se débite encore », c’est-à-dire, au sens exact du mot, se vend facilement et publiquement.

Au même moment, Vauban continue la distribution de son livre : ainsi, Jérôme de Pontchartrain, le fils du chancelier, et secrétaire d’État à la marine, accuse réception, le 20 mars, d’un exemplaire qui lui a été adressé le 16 mars.

Les derniers jours de Vauban

Grâce aux dépositions de son valet de chambre, Jean Colas, de la veuve Fétil, de sa fille et de leur ouvrier Coulon, il est possible de savoir comment se sont passés le dernier jour de Vauban.

Colas, le valet de Vauban, qui fut interné pendant un mois au Châtelet, raconte dans une déposition conservée aux archives la réaction du vieux maréchal, le 24 mars, quand il commence à s’inquiéter : « Toute cette après-dînée, le Maréchal parut fort chagrin de la nouvelle que M. le Chancelier faisait chercher son livre ». Sa réaction fut d’ordonner à son valet « d’aller promptement chez la veuve Fétil retirer les quarante exemplaires restés chez elle ». Toute la journée, il reste assis dans sa chambre, « en bonnet », près du feu. Deux dames lui ont rendu visite ce jour là (la comtesse de Tavannes et Madame de Fléot, femme du major de la citadelle de Lille) et il accordé sans doute, à chacune d’elle un exemplaire de sa Dixme. Sur le soir, « la fièvre le prend ». Il se met au lit, et fut « fort mal le vendredi et samedi suivant… ». Le dimanche, la fièvre est légèrement tombée : « ce dimanche matin, explique Colas, il donne ordre de prendre dans son cabinet deux de ses livres et de les porter au sieur abbé de Camps, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, et de le prier de les examiner, et de lui en dire son sentiment ». Et le soir même, il en fait aussi porter un aux Petits pères de la place des Victoires, et « un autre à son confesseur, un frère jacobin qui prêche pendant le cours de cette année au couvent de l’ordre, rue Saint-Honoré, et ne donnant le dit livre [à son valet] le dit sieur maréchal lui dit qu’il priait [ce frère] de le lire et de lui dire si, en le composant, il n’avait rien fait contre sa conscience ». « Le mercredi 30 mars, dit Colas, sur les neuf heures trois-quart du matin, le Maréchal mourut… ».

Dès l’instant de sa mort, les exemplaires restant sont retirés, par Ragot de Beaumont, qui logeait dans une chambre de l’hôtel Saint-Jean, hôtel mitoyen et dépendant de celui de Vauban. Et dans cette chambre, explique Colas, « on y monte par un escalier qui débouche dans le cabinet du Maréchal ».

C’est Saint-Simon, on le sait, qui a fait naître l’idée que Vauban serait mort de chagrin : « Vauban, réduit au tombeau par l’amertume ». Et surtout, ce passage :

- « Le roi reçut très mal le maréchal de Vauban lorsqu’il lui présenta son livre, qui lui était adressé dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le roi y avait mise jusqu’à se croire couronné de lauriers en l’élevant, tout disparut à l’instant à ses yeux ; il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du bien public, et qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne ; il s’en espliqua de la sorte sans ménagement :

- L’écho en retentit plus aigrement dans toute la nation offensée qui abusa sans ménagement de sa victoire ; et le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tout fait, et mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant se s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. Il n’en fut pas moins célébré par toute l’Europe et par les ennemis mêmes, ni moins regretté en France de tout ce qui n’était pas financier ou suppôt de financier ».

Mais tout cela est une légende : Vauban n’a été ni inquiété, ni disgracié et il est bien mort de maladie, d’une embolie pulmonaire (fluxion de poitrine), des conséquences de ce « rhume » dont il ne cesse de se plaindre depuis des dizaines d’années dans sa correspondance. Reste que la Dixme royale est bel et bien une affaire, l’ultime recours d’un homme qui a voulu, par tous les moyens, se faire entendre… Et les mesures de censure n’ont pas réussi à empêcher la diffusion et le succès du livre, comme l’atteste cette lettre de Ponchartrain du 14 juin 1707 à l’intendant de Rouen Lamoignon de Courson :

- « Nonobstant les deux arrests du conseil dont je vous envoie copie qui ordonne la suppression du livre de feu le maréchal de Vauban, la Dixme royale, ce même livre n’a pas cessé d’être imprimé à Rouen en deux volumes in 12. On soupçonne le nommé Jaure de l’avoir fait imprimer, ce particulié ayant esté chassé de Paris pour avoir imprimé plusieurs livres défendus ».

Effectivement, nous savons que les libraires de Rouen ont imprimé le Projet d’une dixme royale de Vauban en 1707, 1708, 1709… Et à partir de Rouen, le livre est diffusé dans toute l’Europe : le 9 septembre 1707, un éditeur néerlandais demande à Antoine Maurry (l’imprimeur de Rouen qui a fabriqué le livre) six Dixme royale de Vauban in quarto … Et en 1713, Jérôme de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Marine et de la Maison du roi expédiait à Michel Bégon, intendant du Canada un exemplaire de la Dixme royale en lui recommandant d’étudier avec Vaudreuil, le gouverneur, les possibilités d’appliquer au Canada les principes développés par Vauban[21]. Et c’est la Régence, avec l’expérience de la polysynodie, qui confirme l’actualité, toujours présente, et réformatrice de Vauban : dans le Nouveau Mercure galant, organe officieux du gouvernement, on peut lire, en octobre 1715 (p. 258) que « S.A.R (le Régent) travaille tous les jours pendant trois heures à examiner les Mémoires de feu M. le duc de Bourgogne, de même que ceux de M. de Vauban »…

Vauban fut inhumé dans l'église de Bazoches, petit village du Morvan proche du lieu de sa naissance et dont il avait acheté le château en 1675. Mais son cœur est aux Invalides depuis la décision de Napoléon en 1808.

Un « Bon Français » (Louis XIV)

Vauban était un humaniste, passionné pour la justice sociale : il est réputé, par exemple, pour avoir partagé ses primes et ses soldes avec les officiers moins fortunés, et il prenait même parfois sur lui les punitions des soldats sous son commandement lorsqu'il les trouvait injustes… C'était en même temps un homme de caractère, exigeant dans son travail et très soucieux du respect de ses instructions.

Il eut aussi une vie de simplicité et des rapports très humains avec son entourage, qu'ils soient des gens de sa région natale, où il aimait à revenir lorsqu'il le pouvait (rarement !), ou des proches. Il faut rappeler qu'il été éduqué très jeune par son père, Urbain le Prestre, au respect des autres, quelles que soient leurs origines. Ses origines modestes — famille de hobereaux provinciaux désargentés — auront sans doute contribué à ses traits de caractère les plus humains.

Louis XIV a reconnu en Vauban un « bon Français ». Et à sa mort, contrairement à une légende tenace de disgrâce (légende dont Saint-Simon est en partie responsable), il parla de lui avec beaucoup d’estime et d’amitié : « je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l’État », déclara-t-il à l’annonce de sa mort.

On pourrait dire aussi que Vauban fut un noble malcontent, mais au lieu d’emprunter le chemin de la révolte armée comme le faisaient les gentilshommes du premier XVIIe siècle, il a emprunté la plume et l’imprimé, au nom d’un civisme impérieux, pleinement revendiqué, au service de la « nation France » et de l’État royal qu’il voulait servir plus que le roi lui-même. Toute son œuvre de pierre et de papier en témoigne : son action ne visa qu’un but, l’utilité publique, en modelant le paysage, en façonnant le territoire, en transformant l’ordre social.

Vauban, apôtre de la vérité, apparaît, avec quelques autres contemporains (Pierre de Boisguilbert, par exemple, ou l’abbé de Saint-Pierre), comme un citoyen sans doute encore un peu solitaire. Mais au nom d’idées qu’il croit justes, même si elles s’opposent au roi absolu, il a contribué à créer un espace nouveau dans le territoire du pouvoir, un espace concurrent de celui monopolisé par les hommes du roi, l’espace public, et à faire naître une force critique appelée à un grand avenir : l’opinion.

De par ses écrits progressistes, Vauban est considéré comme un précurseur des encyclopédistes, des physiocrates et de Montesquieu[22]

Maquettes

Les plans-reliefs réalisés à partir du règne de Louis XIV sont conservés à l'hôtel des Invalides à Paris où 28 d'entre eux sont présentés. Une partie de la collection (16), est, après un long débat, présentée au palais des Beaux-Arts de Lille. Vauban est intervenu sur la plupart des places représentées. Les maquettes donnent une excellente vue du travail réalisé.

Notes

- ↑ Douze fortifications de Vauban au Patrimoine mondial de l'Unesco dans Le Monde du 7 juillet 2008.

- ↑ Douze sites de Vauban classés au Patrimoine mondial de l'humanité dans Le Figaro du 8 juillet 2008.

- ↑ Bernard Pujo - Vauban - page 143

- ↑ a , b et c La naissance de la fortification bastionnée, Association Vauban

- ↑ a et b Martin Barros ,L'Attaquant maîtrise la défense, Historia thématique n°106, mars-avril 2007, page 21

- ↑ Bernard Pujo - Vauban - page 150

- ↑ a et b Michèle Virol ,Un bon génie à la cour du Roi-Soleil, Historia thématique n°106, mars-avril 2007, page 8

- ↑ Barros, Salat, Sarmant, op. cit.

- ↑ Claude Dufresnes ,Le bonheur est dans le pré carré, Historia thématique n°106, Mars-avril 2007, page 40

- ↑ Frédéric Négroni, La Révolution militaire aux XVIe et XVIIe siècles [1]

- ↑ Préface de la Dîme Royale p. 33

- ↑ Bernard Pujo - Vauban - page 119

- ↑ Texte intégral du traité sur google book

- ↑ cité par Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, p. 306

- ↑ cité par Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, p. 311-312

- ↑ L'économiste Jean-Marc Daniel fait de Vauban le père de l'impôt sur le revenu

- ↑ Barros, Salat, Sarmant, op. cit., p. 117-118

- ↑ Mireille Touzery in Les oisivetés de Monsieur de Vauban sous la direction de Michèle Virol, Champ Vallon, p. 707

- ↑ cité par Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, p. 320

- ↑ cité par Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, p. 311-312

- ↑ Charles Frostin, Les Pontchartrain ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 384)

- ↑ Joël Cornette - L'Histoire N°317, février 2007 - p78-79

Voir aussi

Oeuvres d'art

Bibliographie

- Alain Lequien, Vauban le Bourguignon, Éditions de Bourgogne, 2006 ;

- Luc Mary, Vauban, le maître des forteresses, Éditions de l'Archipel, 2007 ;

- Bernard Pujo, Vauban, Albin Michel, 1991 (ISBN 978-2226052506) ;

- Anne Blanchard, Vauban, Fayard, 1996 (ISBN 978-2213596846) ;

- Joël Cornette, Le Roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Payot, Paris, 1993 (réimpr. Petite bibliothèque, Payot, 2000) ;

- Michèle Virol, Vauban : De la gloire du roi au service de l’État, Champ Vallon, 2003 (réimpr. 2007) (ISBN 978-2876733763 ; 978-2876734647) ;

- Arnaud d'Aunay, Vauban, génie maritime, Gallimard, 2007 (ISBN 978-2742419128) ;

- Michel Parent et Jacques Verroust, Vauban, Jacques Fréal, 1971 ;

- Lieutenant-colonel Pierre Lazard, Vauban, Paris, 1934.

thèse de doctorat ;

- Émilie d'Orgeix, Victoria Sanger, Michèle Virol, Vauban. La pierre et la plume, Éditions du Patrimoine, Gérard Klopp, Paris, 2007 ;

- A. Allent, Histoire du corps impérial du génie, vol. 1 (seul paru) : Depuis l'origine de la fortification moderne jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, Paris, 1805, p. 45-526 Étude sur Vauban ;

- Franck Lechenet, Plein Ciel sur Vauban, Éditions Cadré Plein Ciel, 2007 (ISBN 978-2952857017).

Livre de 240 pages de photographies sur une centaine de sites Vauban en vue aérienne. Textes historiques ;

- Guillaume Monsaingeon, Vauban un militaire très civil, Éditions Scala, 2007 (ISBN 978-2-86659-385-1).

150 lettres de Vauban entre 1667 et 1707 ;

- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant, Vauban, l'intelligence du territoire, Service historique de la défense et Nicolas Chaudun, Paris, 2006 (réimpr. 2007) (ISBN 978-2-35039-044-4) ;

- Les Oisivetés de Monsieur de Vauban, ou ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets, Champ Vallon, 2007 (ISBN 978-2-87673-471-5).

Édition intégrale établie sous la direction de Michèle Virol, Seyssel Il s'agit de la première édition intégrale des vingt-neuf mémoires laissés à l'état manuscrit par Vauban. Chaque mémoire est préfacé et annoté par un historien spécialiste.

- Bernard Debrabant, Vauban et la fortification du Quesnoy au XVIIe siècle, Invenit, 2008

- Guillaume Monsaingeon, Les Voyages de Vauban, Parenthèses, Marseille, 2007 (ISBN 978-2-87364-179-8).

Édition brochée de 190 pages couleurs et mêmes quelques photographies...

- Daniel Auger, Vauban sa vie son oeuvre, 1998 (ISBN 2-904576-20-7)

- Daniel Auger, Vauban et le Morvan, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 1993 (ISBN 2-904576-11-8)

- Fernand-Marceau Plasse, Vauban et la Bretagne, 2005 (ISBN 2-904576-21-5)

- Nathalie Moreau, Vauban et la Côte Atlantique, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 1993 (ISBN 2-904576-10-X)

- Alain Salamagne, Vauban en Flandre et Artois, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 1995 (ISBN 2-904576-16-9)

- Maurice Gresset, Vauban et la Franche-Comté, Association "Les Amis de la Maison Vauban", 1996 (ISBN 2-904576-18-5)

- Georges Hachon, Vauban et le Roussillon, 1991 (ISBN 2-904576-08-8)

- Robert Bornecque, Vauban et les alpes, 1995 (ISBN 2-904576-15-0)

- Daniel Auger, Bibliographie des ouvrages de Vauban ou concernant Vauban, 2007 (ISBN 2-904576-22-3)

- Vauban (1633-1707) : 6 octobre - 24 octobre 2007 / Guy Thuillier ; Carnet de dessins Arnaud d'Aunay.- Nevers : Bibliothèque Municipale de Nevers et Société Académique du Nivernais, 2007

- Vauban (1706) : traité de l'attaque des places

Liens internes

- Réseau des sites majeurs de Vauban classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008

- Fortification

- Société d'Ancien Régime

- Menno van Coehoorn: le principal rival de Vauban

Liens externes

- Association Vauban

- Association Les Amis de la Maison Vauban

- Dossiers électroniques de l'Inventaire général, Bretagne

- photographie aérienne des sites Vauban

- Biographie de Vauban in Le Taureau, forteresse Vauban, baie de Morlaix

- The Marshal Vauban Website

- Fortifications. Du système bastionné au système polygonal

- 1681, Vauban conçoit un formidable réduit insulaire à Saint-Martin-de-Ré

- Les fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré - Île de Ré

- Le Fort-Barraux du village de Barraux en isère

- Vauban et son rôle dans la réalisation du Canal du Midi

- Reportage photographique sur la citadelle de Montmédy

- Découvrez le Réseau des Sites Majeurs de Vauban

- Bio-biliographie de Vauban

- Sa généalogie sur Geneweb

- Musée des plans-reliefs : musée de maquettes anciennes (XVIIe ‑ XIXe siècles) présentant entre autres des villes et sites fortifies par Vauban

- Vauban, la forteresse idéale

- Portail de la France du Grand Siècle (1598-1715)

- Portail de l’histoire militaire

- Portail des châteaux de France

- Portail de l’économie

- Portail de la Nièvre

Catégories : Chantier de Vauban | Vauban | Louis XIV | Architecte français | Ingénieur militaire français | Maréchal de France | Militaire de l'Ancien Régime | Personnalité française du XVIIe siècle | Membre de l'Académie des sciences (France) | Théoricien militaire | Naissance en 1633 | Décès en 1707 | Guerre de Louis XIV | Frontière | Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

Wikimedia Foundation. 2010.