- Style Louis XIV

-

Le Style Louis XIV est un style d'ameublement couvrant plus ou moins la période du règne de Louis XIV (1661 à 1715).

Ce style est caractérisé par la majesté et la richesse de son mobilier. C’est pendant cette période que la technique de marqueterie dite « marqueterie Boulle » est développée.

Sommaire

Période

Le style Louis XIV fait suite au Style Louis XIII. Le style émerge à la prise du pouvoir par Louis XIV en 1661 et perdure jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Après la mort de Le Brun en 1690, le style connait un déclin et est progressivement remplacé par le Style Régence.

Situation politique et culturelle

- Politique

Louis XIV accède au trône quelques mois avant son cinquième anniversaire, mais pendant son enfance la Régence est partagée par Anne d’Autriche et le Cardinal Mazarin. Durant cette période, il est très marqué par la révolte de la Fronde (1648-1653). Une fois à la tête du pays, Il s’attachera à contenir d’une main de fer la noblesse du pays. Il supprime le poste de premier ministre pour exercer un pouvoir absolutiste. Il écarte Fouquet du poste de surintendant des finances. Au début de son règne, Louis XIV engage de grandes réformes administratives (création du Conseil royal des finances, d'un service de police moderne, Ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye). La politique étrangère faite de nombreuses guerres se solde par la conquête d'un grand nombre de provinces (la Haute-Alsace, Metz, Toul, Verdun, le Roussillon, l'Artois, la Flandre française, Cambrai, la Franche-Comté, la Sarre, le Hainaut et la Basse-Alsace).

- Culture

Louis XIV entend démontrer la puissance et la grandeur du royaume. il veut contrôler le milieu artistique pour qu'il soit à son service[1]. Il confie à Louis Le Vau et à André Le Nôtre la restauration du palais et du jardin des Tuileries. Pendant son règne, il charge Le Vau et d'Orbay de construire le Château de Versailles, palais centralisateur de pouvoir. Charles Le Brun, Premier peintre du Roi a une grande influence sur les arts. Il est à l’origine du goût prononcé pour le style antique. Il est aussi nommé par le roi directeur de la Manufacture des Gobelins. En 1662, Le Brun crée la « Manufacture Royale des Meubles de la Couronne », où du mobilier et des décors sont réalisés pour les maisons royales[2].

-

Le château de Versailles après le premier agrandissement en 1668.

Esthétique

Principales caractéristiques

Le mobilier est de plus en plus luxueux, mais contrairement aux styles précédents, il ne s'inspire presque plus de l'architecture[3]. Il y a deux sortes de mobiliers : le mobilier d'apparat richement orné de placages et d'incrustations (André-Charles Boulle), de bois massifs dorés et le mobilier bourgeois en bois massif[4].

Le style se caractérise avant tout par sa symétrie absolue et une dimension importante et ostentatoire. Inspiration italienne et antique (Rome victorieuse, gracieuse, Jules César, etc...).

Les panneaux ont un style caractéristique. Ils peuvent être échancrés aux quatre coins, aux deux coins supérieurs et cintrés ou encore « cintrés à ressauts »[5]. Les pieds sont en balustres ou en consoles. Les entretoises passent de la forme en H à la forme en X[6]. La marqueterie connait un essor important avec la marqueterie Boulle.

Ornementation

- figures décoratives

Les figures décoratives s'inspirent principalement de l'Antiquité gréco-romaine et tentent d'exprimer la toute-puissance de Louis XIV:

- guirlandes de fruits et fleurs

- masques, et mascarons[7]

- palmettes[8] en masques radiés

- lambrequin[7]

- feuilles d'acanthe[7]

- têtes de lion, pieds de lion

Mobilier

Meubles emblématiques du style Louis XIV

- Les sièges

- Fauteuils : les dossiers sont plus hauts, légèrement inclinés vers l'arrière et souvent séparés de l'assise et entièrement recouverts d’étoffe[10]. Le piétement est plus sculpté. Plusieurs formes sont en vogue pendant cette période : le « pied droit en balustre carré », le « pied galbé en console » ou encore le « pied en os de mouton ». Ceux-ci sont reliés par des entretoises qui passent progressivement d'une forme en H à une forme en X. L'accotoir est plus ondulé et dépasse la console qui le supporte. La console d'accotoir est dans le prolongement du pied. Il comprend parfois des manchettes. On voit aussi l'apparition de fauteuils dits « à oreillettes » ou « confessionnals » (cf. nouveaux meubles).

- Chaises : la chaise est très similaire au fauteuil sans toutefois avoir d'accotoir.

- Tabourets : le ployant (ou placet) : tabouret pliable au piétement en X.

- Tables et guéridons

- Tables (elles deviennent de plus en plus monumentales mais ne servent pas à prendre un repas); les entretoises en H deviennent des X.

- Console de milieu.

- Guéridons (les ancêtres de guéridons étaient des torchères).

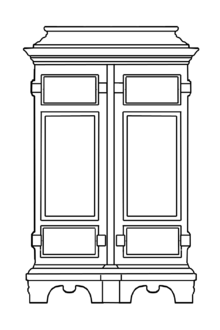

- Armoires et commodes

- Les grandes armoires sont de forme rectangulaire et sont dotées d'une corniche saillante[2].

- La commode est créée pendant cette période. Cette création est attribuée à Boulle[10].

- Bonnetières.

- Buffets (bas d'armoires).

- Meubles à écrire

- Les cabinets deviennent progressivement des bureaux. L'exemple le plus connu est le « bureau Mazarin » (cf. nouveaux meubles)

- Lits

- Les lits sont composés d'un châssis recouvert d'étoffe. Un ciel de lit repose sur quatre colonnes. Leurs noms sont « lits à la duchesse » ou « lits à baldaquins ».

- Lits de repos, formes (ancêtres du canapé).

Petit à petit, les assises vont être ornées d'un coussin, de tissus, de tapisseries à l'aiguille (gros points, petits points ou cuir doré ou gaufré), de velours de Gênes, ou de Damas, etc..., fixés par des petits clous cachés par des crépines.

Nouveaux meubles

- La commode : elle remplace le coffre et se développe à partir de la fin du XVIIe siècle. La commode porte son nom actuel à partir de 1708.

- Le fauteuil à oreillettes ou confessionnals.

- Le bureau : évolution du cabinet. L'un des meilleurs exemples est le « bureau Mazarin ». Celui-ci se compose de huit pieds. Il est divisé en trois parties. Sur les extérieurs du meuble, les pieds sont reliés quatre à quatre par une entretoise en X et supportent trois tiroirs. La partie centrale est en retrait.

Matériaux

- Les bois

Les bois massifs utilisés sont majoritairement réalisés en noyer, en chêne et en châtaignier. Les bois d'ébène de sapins et de fruitiers sont aussi utilisés[7].

- Autres

Le bronze ciselé connait un essor important. Le développement de la marqueterie voit l'emploi de métaux, écailles (de tortue notamment), os, ivoire et pierres précieuses[7]. Des panneaux laqués de Chine et du Japon sont employés pour orner des meubles.

Techniques et outillage

La marqueterie, décor réalisé avec des placages découpés et collés sur l'armature du meuble, connait un fort développement sous l'impulsion d'André-Charles Boulle. Il développe une technique existante la Tarsia a incastro qui prend le nom de « marqueterie Boulle ». L'incrustation d'écaille de tortue apparait à cette époque. Les techniques d'assemblages sont le tenon-mortaise et la queue d'aronde.

André-Charles Boulle

André-Charles Boulle

- Pierre Golle, maître menuisier en ébène ordinaire du roi

- André-Charles Boulle, ébéniste du Roi

- Laurent Stabre

- Jean Macé

Annexes

Articles connexes

Notes et références

- Christophe Renault, Christophe Lazé 2000, p. 55

- Le style Louis XIV, sur www.artquid.com, consulté le 2 septembre 2009.

- P.M. Favelac 1998, p. 21

- P.M. Favelac 1998, p. 22

- Christophe Renault 2005, p. 60

- Christophe Renault, Christophe Lazé 2000, p. 60

- P.M. Favelac 1998, p. 26

- Christophe Renault 2005, p. 57

- Christophe Renault 2005, p. 56

- Style Louis XIV sur www.ameublement.com, consulté le 6 septembre 2009.

Bibliographie

- Patrick Delarme, La marqueterie: Passion d'un art, Patrick Delarme, 1998 (ISBN 9782707203502)

- P.M. Favelac, Reconnaître Les Meubles De Style, Paris, ed. Massin (ISBN 2-7072-0060-9)

- Christophe Renault, Mémento des styles du mobilier, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2005 (ISBN 9782877477697)

- Christophe Renault, Christophe Lazé, Les styles de l'architecture et du mobilier, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2000 (ISBN 9782877474658)

Précédé par Style Louis XIV Suivi par Style Louis XIII Style Français Style Régence

Wikimedia Foundation. 2010.