- Aqueduc de Gorze à Metz

-

Aqueduc de Gorze à Metz

L’aqueduc de Gorze à Metz traverse Jouy-aux-Arches Présentation Type aqueduc Date de construction IIe siècle Protection  Classé MH (1840)

Classé MH (1840)Géographie Pays France Région Lorraine Département Moselle Coordonnées modifier

L’aqueduc qui relie Gorze à Metz est un aqueduc romain construit vers le début du IIe siècle. Il a été classé monument historique depuis la première liste de 1840[1].

Sommaire

Histoire

La situation de Divodurum (Metz), capitale des Médiomatriques, au croisement des axes sud-nord et est-ouest, c’est-à-dire sur les voies romaines allant de Lyon à Trèves et de Reims à Strasbourg. La ville, qui comptait environ 20 000 âmes au IIe siècle, nécessitait un approvisionnement en eau de source pour alimenter les fontaines, les trois thermes romains, les latrines publiques et les artisans.

Géographie

Le tracé s’étendait sur 22 km et reliait la source des Bouillons près de Gorze (208 m) à Metz (184 m).

Il comporte 12,7 km de souterrain, un pont à arcades (niveau 197 à 193 m) de 1,125 km entre Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches, puis 8 km de souterrain.

Une partie du souterrain est visible entre Gorze et Novéant-sur-Moselle. Il ne reste de la partie aérienne de l’aqueduc, qui comptait plus d’une centaine de piles, que deux bassins et une vingtaine d’arches :

- Rive gauche, à Ars-sur-Moselle, se trouvent un bassin ainsi que 2 arcs, puis 5 arcs et enfin une pile isolée.

- Rive droite, à Jouy-aux-Arches, restent 16 arcs contigus, ainsi que le bassin collecteur.

Construction

Matériaux

- le bois pour la fabrication des échafaudages, les coffrages des arches et des fondations, les engins de levage des blocs de pierre ;

- la pierre extraite des carrières proches pour monter les piles, les pierres de blocage pour le remplissage des piles et les impostes pour soutenir les chapiteaux ;

- des briques pour les parois des canalisations, fabriquées sur place (moulage, séchage à l’air libre, puis cuisson au four) ;

- la chaux, également fabriquée sur place avec des pierres calcaires, pour le mortier et l’assemblage des pierres de blocage (ancêtre de béton) ;

- l’enduit d’étanchéité obtenu à partir de chaux grasse et de débris de brique.

Outils

- Les outils traditionnels de l’arpenteur romain : le chorobate pour les niveaux (ancêtre du niveau à bulle), la groma et la dioptre (ancêtre du théodolite) pour les alignements sangulaires. Puis les gros engins comme la chèvre pour soulever les grosses charges et le mouton pour enfoncer les pieux dans le sol.

Techniques de construction

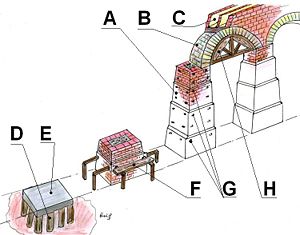

À l’endroit d’élévation des piles, les Romains préparaient un radier sur une série de pieux en chêne enfoncés profondément dans le sol. Sur ce radier, était montée, sur une hauteur d’épaule (de sol jusqu’à la hauteur de l’épaule), une pile en pierres de taille cimentée, puis remplie d’un mélange de gravats et de chaux. Une fois la première hauteur passée, on construisait un échafaudage avec des madriers pour monter d’une autre hauteur, et ainsi de suite.

La conduite souterraine Gorze-Ars

Depuis la source des Bouillons, au fond du val de Gorze, l’eau parcourt les 12,7 km de conduite souterraine, en traversant le village de Gorze, reçoit le ruissellement du mont St-Belin, gagne le hameau de Sainte-Catherine et longe la vallée du ruisseau de la Gorzia jusqu’à Novéant, puis oblique vers le nord. Peu après Ancy-sur-Moselle, l’aqueduc oblique vers l’est pour rejoindre Ars-sur-Moselle.

La conduite, large de 1,20 m × 1,80 m de haut, est couverte d’une voûte en plein cintre, et l’eau coulait sur un dallage entre deux murs de briques revêtus de mortier d’étanchéité. À espaces réguliers, des regards permettaient de pénétrer dans la conduite pour en assurer l’entretien.

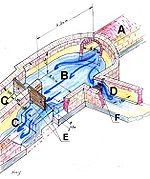

Le bassin de décantation

À Ars-sur-Moselle, le canal déversait ses eaux dans un réservoir rectangulaire dont la paroi, adossée au versant de la colline, est convexe pour résister à la poussée du terrain. Au centre de ce réservoir, un bassin carré (4,4 m sur 3,2 m et 1,3 m de hauteur) recevait les eaux qui y décantaient avant de repartir, après une petite chute et un virage à 90°, vers la conduite double du pont canal, dont chaque conduit a 0,85 m de large. Ce réservoir recevait aussi les eaux d’un ruisseau et servait de régulateur de débit en déversant l’excédent vers le village d’Ars.

Au départ, côté pont, chaque conduite avait une vanne de fond ou vanne guillotine, c’est-à-dire que l’eau s’écoule par dessous, ce qui permet une meilleure régulation du débit de sortie quel que soit le débit d’arrivée, dont l’excédent est évacué par le canal vers Ars grâce à une vanne de débordement.

L’ensemble était couvert d’une voûte en pierre de taille et d’une toiture de tuiles. Les sculptures et peintures retrouvées sur place indiquent que le bassin était dédié aux divinités de l’eau.

Le pont-aqueduc

Le pont traverse la vallée de la Moselle à l’endroit où le fleuve fait un méandre très large. Ce pont à arcades d’environ 1,1 km de long, dont 630 mètres sur la rivière. Les arches, au nombre de 110 à 120, avaient une hauteur de 30 m pour les plus hautes et une portée d’une douzaine de mètres.

- Les piles carrées, qui reposaient sur un épais radier, mesuraient 5 mètres de côté à la base et s’élevaient par sections dégressives jusqu’à 23 mètres, puis les impostes supportaient les arches et la canalisation.

- Les arches étaient construites à l’aide d’un gabarit en bois, appelé cintre.

- La canalisation était à double conduit, de 85 cm de large chacun, et avait une pente importante (4 mètres sur 1,1 km). Le dispositif à double conduit garantissait l’approvisionnement en eau, même si l’un des deux était en entretien. De plus le double conduit, utilisé simultanément, permettait de réduire la pression sur les parois externes.

- La forte pente permettait d’éviter le gel en hiver et minimisait le dépôt de sable sur le fond. Mais cette augmentation du débit augmentait également l’usure du revêtement des parois.

- La couverture de la canalisation protégeait l’ouvrage des intempéries et du gel.

Aujourd’hui, de ce bel ouvrage, il ne reste que les piles situées sur les deux versants de la vallée : 6 piles et 5 arches sur la rive côté Ars-sur-Moselle et 18 piles et 17 arches sur la rive de Jouy.

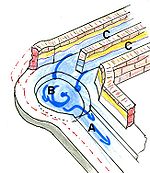

Le bassin de réception

Côté Jouy-aux-Arches, le pont-canal se termine par un bassin de réception dont la forme circulaire permettait de briser le fort courant d’eau créé par la pente de la canalisation (4 m pour 1 100 m). Ce bassin était formé d’un mur très épais (6 m de diamètre) pour résister à la pression, et d’un bassin intérieur d’environ 2,2 m de diamètre comprenant un réceptacle en creux pour faire tourbillonner l’eau.

La sortie vers la conduite souterraine est à 90° par rapport à l’arrivée

Cet élément, comme les autres, était couvert pour préserver la pureté de l’eau et la protéger du gel de l’hiver.

La conduite Jouy-Metz

La conduite suit la Moselle un court instant puis, poursuivant vers l’est, elle traverse l’actuel terrain de l’aérodrome de Frescaty ; à la hauteur de la gare d’Augny, elle rejoint la route D5 (ancienne voie romaine de Metz à Toul) pour entrer dans la ville de Metz à Montigny, jusqu’à la Seille, près de l’amphithéâtre. Ensuite le parcours n’est plus certain.

Distribution de l’eau

Les points de distribution ne sont pas connus avec exactitude, car il n’en reste aucune trace. Les thermes du Carmel semblent être un endroit privilégié, mais Divodurum disposait d’autres aqueducs.

Bibliographie

- Le messager boiteux de Strasbourg – Almanach 2007.

- Grenier, Le manuel de l’archéologie gallo-romaine, Les monuments des eaux, L’aqueduc de Metz, 1960.

- Lalance, Deux monuments messin de l’époque gallo-romaine, 1923.

- Tabouillot et François, Histoire de Metz, 1761.

- Vigneron, Metz antique, 1986

- Claude Lefebvre (ill. Gérard Coing, Alain George, Claude Lefebvre avec la participation de René Berton et des musées de Metz), L’Aqueduc antique de Gorze à Metz, Serpenoise, coll. « Itinéraire du patrimoine » (no 119) (réimpr. 2002), 18 p. (ISBN 2913411177)

Notes et références

- Notice no PA00106722, sur la base Mérimée, ministère de la Culture.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

- Portail de l'Empire romain

- Portail des monuments historiques français

- Portail de la Lorraine

- Portail de Metz

Catégories :- Aqueduc romain en France

- Aqueduc monument historique (France)

- Architecture civile du IIe siècle

- Monument historique de la Moselle

- Monument historique classé en 1840

- Patrimoine architectural de Metz

- Patrimoine du IIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.