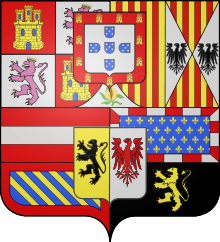

- Maison de Habsbourg en Espagne

-

Charles Quint (1500-1558) : il fut roi des Espagnes (1516) puis empereur (1519). Son règne voit la conquête des empires aztèque et inca

Charles Quint (1500-1558) : il fut roi des Espagnes (1516) puis empereur (1519). Son règne voit la conquête des empires aztèque et inca

La dynastie de Habsbourg dite philippine (Casa de Austria - Maison d'Autriche - en espagnol), règne sur l'Espagne à partir de Charles Quint, roi de ce pays sous le nom de Charles Ier d'Espagne. Durant ces règnes successifs, l'Espagne atteint le zénith de son influence et de son pouvoir, ainsi que son Siècle d'or culturel, mais débute son long et lent déclin.

Sommaire

Chronologie des monarques

- Philippe Ier, 1504-1506 (roi consort de Castille, époux de Jeanne la Folle).

- Charles Ier, 1516-1556.

- Philippe II, 1556-1598.

- Philippe III, 1598-1621.

- Philippe IV, 1621-1665.

- Charles II, 1661-1700.

Le règne de Charles Quint

Sous Charles Quint, l'Espagne se hisse au rang de puissance européenne de premier plan grâce au développement du plus vaste empire colonial de l'histoire. Charles accède au trône des royaumes espagnols en 1516 à la mort de son grand-père Ferdinand II d'Aragon. Durant son règne, les Habsbourg d'Espagne contrôlent un immense territoire s'étendant des Philippines aux Pays-Bas.

Continuateur des Rois catholiques, l'empereur fait bâtir au point final de la reconquête un palais de style classique romain sur la colline de la Sabika, à l'Alhambra de Grenade : le palais de Charles Quint.

Le XVIe siècle voit la puissance espagnole atteindra son apogée avec la réunion sous l'autorité de Charles Quint et de son fils Philippe II d'un nombre extraordinaire de possessions rassemblées par la politique matrimoniale des Habsbourg, les exploits des conquistadors et leurs propres faits d'armes ; Charles Quint est l'empereur sur des territoires sur lesquels « le soleil ne se couche jamais » :

- en Europe centrale : archiduché d'Autriche, royaume de Hongrie, Bohême, Moravie, Silésie, Lusace, Tyrol, duché de Carinthie, duché de Styrie, Carniole, jusqu'en 1558 ;

- comté d'Artois, comté de Bourgogne et comté de Charolais ;

- Pays-Bas bourguignons puis Pays-Bas espagnols ; indépendance des Pays-Bas du nord en 1580 (naissance des Provinces-Unies)

- duché de Milan (1559-1714) et royaume de Naples (1282-1442-1860)

- Espagne

- Amérique espagnole : Nouvelle-Espagne (Mexique, 1525-1821) ; Pérou (conquis entre 1525 et 1548)

- Philippe II y ajoute le Portugal (1580-1640) et ses colonies.

- Philippines (1565-1898)

Cette puissance inquiète en particulier la France, cernée par les terres des Habsbourg. L'or et l'argent de l'Amérique affluent en Espagne et permettent à Philippe II la poursuite d'une politique d'hégémonie. Mais cette puissance est fragile, comme en témoigne la défaite de l'Invincible Armada (1588). La diversité des territoires réunis sous un même sceptre ne correspond à aucun sentiment national commun. La cohésion est forcée par une puissance militaire sans égale en Europe, mais qui absorbe une partie trop importante des ressources financières et humaines.

Au sein du pays, les Habsbourg ont tenté d'affermir l'absolutisme mais se sont heurtés à diverses résistances et révoltes écrasées dans le sang.

Généalogie

Philippe III | Louis XIII et Anne d'Autriche Philippe IV Marie | | Louis XIV et Marie-Thérèse Charles II Marguerite et l'électeur de Bavière | | Monseigneur Joseph-Ferdinand | Bourgogne Anjou Berry | Louis XVI

Les Habsbourg au Portugal

La dynastie philippine est la troisième dynastie régnante au Portugal, la seule non capétienne, arrivée au trône en 1580 avec Philippe Ier de Portugal (Philippe II d'Espagne), petit-fils du roi Manuel Ier par sa mère Isabelle de Portugal, épouse de Charles Quint (Charles Ier d'Espagne). En 1580, les prétendants à la succession du roi henri Ier de Portugal, le Roi-Cardinal', sont:

- Le duc de Parme Ranuce Farnèse, petit-fils d’Édouard, infant de Portugal, duc de Guimarães, dernier enfant mâle du roi Manuel. Il est écarté de la succession et nommé gouverneur de Flandre par Philippe II.

- L’infante Catherine de Portugal, sa tante, mariée au duc de Bragance Jean Ier. Ses droits viennent après ceux de son neveu Ranuce, le Portugal n'ayant pas interdit l'accès d'un étranger au trône.

- Antoine, prieur de Crato, le fils du mariage secret et morganatique de l'infant Louis, duc de Beja. En tant que prieur de Crato il ne peut se marier. Ayant l'appui du peuple, d'une partie de l'aristocratie portugaise, et de quelques puissances, dont la Hollande et l'Angleterre, il est affaibli par les origines juives de sa mère, et du caractère secret du mariage de ses parents. Ayant sollicité du pape la confirmation de cette union, il reçoit une fin de non-recevoir du souverain pontife sous la coupe des Espagnols[1].

- Philippe II d'Espagne venant derrière les précédents, étant fils de princesse, quand il y avait un fils et des filles de princes mâles.

- Le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, autre petit-fils du roi Manuel Ier.

- Catherine de Médicis, régente du royaume de France, sans aucun droit, affirmant descendre du roi Alphonse III de Portugal et de sa première épouse Mathilde de Dammartin.

Antoine s'autoproclame roi mais, en 1580, l’invasion du Portugal, dont une bonne partie de la noblesse avait péri à la Bataille des Trois Rois en 1578, par les troupes du duc d'Albe Ferdinand Alvare de Tolède appuyées par une flotte qui bloque le port de Lisbonne, amène les Cortes, réunies à Tomar, à choisir Philippe de Habsbourg pour nouveau souverain. Les troupes d'Antoine Ier sont défaites par les tercios du duc d'Albe lors de la bataille d'Alcántara. La conquête des Açores, où s'est réfugié Antoine Ier prend un peu plus de temps du fait de l'appui des Anglais et des Français. À Macao, en revanche, les rois philippins ne réussiront jamais à obtenir la soumission, et la ville ne retourne à la couronne portugaise qu'à l'accession au trône de Jean IV de Portugal, en 1640.

Le royaume de Portugal, demeuré indépendant pendant la IIIe dynastie, garde ses symboles de pouvoir, dont les armoiries, la langue officielle, les douanes avec le royaume de Castille, le bénéfice exclusif de son empire, sa monnaie, le droit à la nomination d'ambassadeurs spécifiquement portugais, comme à Rome, etc... Il ne peut être gouverné à Lisbonne que par des vice-rois ou gouverneurs portugais, ou membres de la famille royale. Les rois philippins gouvernent de Madrid avec le Conseil de Portugal, une espèce de gouvernement particulier pour ce royaume. Avec la montée au trône de Philippe III de Portugal (Philippe IV d'Espagne), celui-ci et son premier ministre Olivares décident d'en finir avec les gouvernements séparés des diverses couronnes des Habsbourg, unifiant leur monarchie de royaumes interdépendants, alors que la seule Castille déploie tous les efforts financiers et militaires dans les guerres européennes, qui n'intéressent pas les autres royaumes. En effet, l'unification de la plupart de ces couronnes ne sera réussie que sous les Bourbons, quand les Espagnols ne contrôlent plus autant l'Italie, au XVIIIe siècle. Cette volonté de centralisation et d'unification des différents royaumes des Habsbourg de Madrid déclenche plusieurs révoltes, dont la révolution du 1er décembre 1640 au Portugal, qui fait naître la guerre de Restauration contre l'Espagne, sous Jean IV de Portugal, premier roi de la nouvelle dynastie de Bragance. Cette guerre, dans le cadre de la guerre de Trente Ans, dure jusqu'au traité de Lisbonne de 1668.

Consanguinité des Habsbourg

« La dynastie des Habsbourg en Espagne est emportée dans un étrange tourbillon, presque morbide, d'étreintes concertées et contrôlées, des gènes issus trop souvent des mêmes souches. »

Charles Ier (Charles Quint) épouse sa cousine germaine Isabelle de Portugal. Leur fils Philippe II et sa première épouse Marie Manuelle de Portugal sont cousins germains par les deux côtés: Don Carlos d'Espagne, né de leur union, est un être disgracié et pervers, sacrifié à la raison d'État en 1568, à l'âge de 23 ans. Philippe II et sa quatrième épouse Anne d'Autriche sont oncle et nièce: Philippe III est issu de ce mariage. Philippe III et Marguerite d'Autriche sont cousins au deuxième degré. Philippe IV et sa seconde épouse Marie-Anne d'Autriche sont oncle et nièce. Charles II, leur fils, est un souverain maladif, rachitique, immature, mélancolique : « l'ensorcelé » (il multiplie les exorcismes à la fin de son règne), perpétuellement sous tutelle (de sa mère, de sa femme, de son confesseur...).

Le dernier des Habsbourg apparaît comme le plus dégénéré, la plus pathétique victime de la politique matrimoniale endogamique du lignage, incapable d'engendrer des enfants malgré deux mariages consommés, ce qui provoque deux maux mortels pour la monarchie espagnole pendant trente-cinq ans : la faiblesse de son titulaire (contraste massif avec la France de Louis XIV) et le problème permanent de la succession au trône... qui débouchera sur une guerre de succession.

Les tableaux du peintre de la Cour le plus talentueux, Diego Velázquez, notamment ceux de Philippe IV, illustrent et même magnifient les aspects de cette consanguinité. La lèvre inférieure proéminente caractérisant les membres de la famille Habsbourg y est parfaitement rendue.

Voir aussi

Notes et références

- Les documents probants de ce mariage n'ont été découverts qu'il y a quelques années à Évora

Wikimedia Foundation. 2010.