- La Jonchère-Saint-Maurice

-

La Jonchère-Saint-Maurice

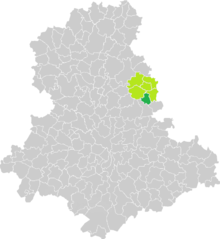

L'égliseAdministration Pays France Région Limousin Département Haute-Vienne Arrondissement Arrondissement de Limoges Canton Canton de Laurière Code commune 87079 Code postal 87340 Maire

Mandat en coursHélène Dubois-Tabaud

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes des Monts d'Ambazac et Val de Taurion Démographie Population 788 hab. (2008) Densité 51 hab./km² Gentilé Jonchérois, Jonchéroises Géographie Coordonnées Altitudes mini. 346 m — maxi. 688 m Superficie 15,59 km2 La Jonchère-Saint-Maurice (La Junchéra en occitan) est une commune française, située dans le département de la Haute-Vienne et la région Limousin.

Les habitants de la commune s'appellent les Jonchérois et les Jonchéroises [1].

Sommaire

Géographie

La commune se situe entre Laurière et Ambazac, dans les monts d'Ambazac.

La commune de La Jonchère-Saint-Maurice a une superficie de 15,59 km2. La plus grande ville la plus proche est Limoges qui est située à 34 km au nord-est.

Histoire

Le collège de La Jonchère

Un collège au XIXe siècle ne correspondait pas au sens actuel, les étudiants avaient le niveau de la première d’un lycée actuel et plus … Construit dès la publication de la loi Falloux, cette grande bâtisse connaîtra ses heures de gloire de 1830 à 1845 avant de sombrer dans l’anonymat.

Le maître d’œuvre et futur directeur de l’établissement, le « vénérable » curé Chassaing (curé à La Jonchère de 1828 à 1840) fit édifier le bâtiment et ses dépendances avec les pierres provenant de la partie ruinée et non reconstruite de l’église Saint-Maurice, alors décrite « comme une grange en désolation » .

Ce collège, qui a accueilli en son sein des étudiants devenus célèbres, brillera par la qualité de son enseignement et par la renommée de ses précepteurs, tel Léon De Jouvenel (philosophe, baron, député, président du conseil général de Corrèze, maire de Varetz, opposant à Napoléon III ) …

Si l’enseignement prodigué par des professeurs (clercs et laïcs) était de qualité, il semble que le collège ne brillait pas par la discipline qui y régnait. Un groupe d’étudiants s’autoproclamant « les expéditionnaires » montrait beaucoup d’ardeur à l’école buissonnière et autres fredaines. Parmi eux, un petit bonhomme nommé Denis Dussoubs y montrera sa vivacité d’esprit en démasquant un mystificateur jouant les fantômes dans le cimetière dit « des Anglais » sis à proximité du collège en allant vers l’ancienne « école libre ». Il mit fin également au jeu du sonneur fantôme dans le clocher de l’église. Inutile de dire que ces aventures ont suscité bien des remous. Pourtant, c’est un tout autre scandale qui entraînera la fin du collège.

Un prêtre – professeur et une jeune cuisinière, célébrant souvent les mystères de Vénus et d’Éros, seront aperçus par un des élèves qui, bien évidemment, propagea la nouvelle parmi ses camarades et organisa de très suivies, mais éphémères séances de voyeurisme. De tout temps, les mouchards sont légions, et il y avait toutes les semaines, pour tous les élèves, le passage obligé au confessionnal …

De là scandale à l’église, scandale au collège, scandale chez les parents d’élèves, scandale dans les communes, ire de l’Évêché et disgrâce du curé Chassaing avec fermeture rapide du collège pour étouffer pudiquement l’affaire au grand dam, mais sous leurs quolibets, des anticléricaux.

De nos jours, l’ancien collège subsiste toujours, transformé en logements et commerces. De la grisaille de ses murs émerge encore une inscription latine qui témoigne de son passé :

« has edocendae juventuti fecit aedes Chassaing rector Parochiae , anno domini Mdcccxxx » « Chassaing, curé de la Paroisse, a fait édifier ce bâtiment pour servir à l’éducation de la jeunesse, l’an du Seigneur 1830 » .Denis Dussoubs en sera un des plus célèbres élèves. Devenu avocat fort renommé, il meurt le 2 décembre 1851 d’une balle dans la tête sur les barricades parisiennes, lors du coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte …

Limoges ne l’oubliera pas puisqu’en 1892 une place, avec en son centre la statue en bronze du rhéteur, portera son nom. En 1942-43 la statue sera déboulonnée et fondue pour l’armement nazi.La Jonchère oubliera, ou plutôt voudra oublier son collège : les cléricaux à cause du scandale à l’origine de sa déchéance, et les anticléricaux parce qu’il servait à l’enseignement religieux ou supposé tel …

En 1854, à côté du cimetière dit « des Anglais » une école libre tenu par des religieuses verra le jour et dispensera un enseignement de la maternelle au certificat d’études puis après 1963 jusqu’au cours moyen deuxième année ; elle fermera en 1995.L’église Saint-Maurice de La Jonchère

Édifiée vraisemblablement sur l’emplacement d’un temple ou d’une basilique gallo-romaine (ou dans les mêmes murs) à la fin du Ve siècle par l’évêque Roritius (Rorice) I, élu vers 484 comme évêque d’Augustoritum (Limoges), qui était issu d’une famille patricienne de Junchéria (La Jonchère) ; du côté de la salle des fêtes, on peut apercevoir une base de mur d’un agencement différent, de type gallo-romain, seules des fouilles pourraient l’authentifier. Elle sera détruite par les Goths et réédifiée par Roritius II (saint) élu vers 534 à Augustoritum.

L’étang et le moulin de Junchéria seront édifiés à la même époque par ce Roritius. À Jocondiac (Le Palais) il y avait un palais royal très convoité, le roi étant couronné en la cathédrale d’Augustoritum. Ce qui explique la fréquence des guerres, en cette période, dans la contrée.

Elle aurait été édifiée en même temps que Saint-Maurice de Brive, de Limoges et de La Souterraine après le passage d’errance de Saint Martin de Tours qui propagera la dévotion rendue à Saint Maurice.Réédifiée au cours du IXe siècle, en bois essentiellement, elle sera construite plus grande et en pierres durant le XIe siècle vraisemblablement après un incendie et toujours sur les mêmes assises. La Junchière (La Jonchère), depuis bientôt cinq siècles, était en partie propriété de l’évêché de la Cité Saint Étienne (Limoges) et partie intégrante de la châtellenie épiscopale.

En 1158, l’évêque Gérald II, fondateur de l’hôpital Saint Gérald à Limoges lui prenait en rentes un muid de seigle, fourrages et autres prébendes pour doter son hôpital, l’église de La Jonchère et les domaines y affairant étaient dîmés par l’évêché. Il semblerait d’après des manuscrits du XIIe siècle que Saint-Maurice de La Jonchère serait la plus ancienne église d’importance après Saint Martial de Limoges. À cette époque sera construite une « maison des romeux » (pèlerins) aux Marmiers (disparue depuis) …

Le 30 mars1214, Jean sans Terre venant de La Souterraine et se rendant à Grandmont fait halte sur le fief de l’évêque Jean de Veyrac à La Jonchère.

Le 1er juillet 1272, Philippe III venant de Grandmont et se rendant à Bridiers fait halte sur le fief de l’évêque Aymeric de Serre de Malemort à La Jonchère.

Le 23 avril 1305, le pape Clément V venant de Bourges et se rendant à Bordeaux via Grandmont, fait halte à La Jonchère dans le fief de l’évêque Raynaud de La Porte.Ruinée de nouveau, elle sera reconstruite à la fin du XIIe siècle. D’un descriptif de 1355, elle aurait eu trois nefs, un déambulatoire pour les pèlerins et vingt chapelles latérales. Les cryptes et salles souterraines devaient déjà existé auparavant, et l’actuel puits côté sud devait être dans une crypte comme dans tous les sanctuaires romans de ce type. Les réductions de taille de l’édifice suite aux ruines feront qu’il se retrouvera en plein air et surélevé.

De cette reconstruction, il ne reste que l’actuel portail et quelques pans de murs avec des fenêtres étroites à plein cintre et les colonnes servant de support à l’actuelle voûte, alors que sous l’actuel toit, soit plus de trois mètres au-dessus de l’actuelle, on peut voir le départ de l’antique voûte.Au cours des XIIe siècle, les Templiers avaient de nombreuses possessions à La Jonchère, une commanderie se trouvait à Paulhac, près de Fursac, des églises d’obédience templière à Saint Jean de Lépinas près de St-Léger et à Sauvagnac, une « grange dîmière » au Coudier d’Ambazac. Dans l’église et dans le cimetière, il se trouve de nombreuses tombes à la symbolique templière.

En 1370, Charles V et Du Guesclin venant combattre l’Anglais font halte dans le fief de l’évêque Jean de Cros de Calimafort qu’ils rencontrent à La Jonchère.

Détruite par les Anglais en 1371, selon la tradition, après la prise et le sac de Limoges (Cité Saint Étienne et Castrum Saint Martial) par le Prince de Galles dit Noir pour se venger du changement d’alliance de l’évêque Jean de Cros de Calimafort qui avait rallié le roi de France Charles V, alors qu’il était le parrain du fils du Prince Noir. Toutes les possessions de l’évêché seront détruites et pillées ainsi que Razés, Compreignac, Saint-Sylvestre, etc. … et aussi l’abbaye de Grandmont. La tradition veut que La Jonchère soit détruite par le Prince Noir, or à la même époque, diverses bandes de Routiers (grandes compagnies mercenaires et autres étripeurs) venant essentiellement de Chalucet mettaient la région à feu et à sang, avec à leur tête Aimerigot Marchés et Arnot de Cervole dit l’Archiprêtre. Ces bandes sans solde lors des périodes de trêve continuaient à guerroyer et piller pour leur propre compte …

Elle sera, une fois de plus, réédifiée sur les mêmes bases, mais réduite du tiers avant la fin du XIVe siècle. Il parait plus certain que les mur latéraux supposés du XIIe soient du XIVe siècle …

1463 : l’année des grandes neiges, ce qui perdurera dans les mémoires plusieurs siècles ; un tabellion de Saint-Léonard notera sur des manuscrits : « elles dépassaient la hauteur du toit des maisons, et c’était grande désolation que de voir, après le dégel, toutes ces toitures enfoncées, et tous ces pauvres gens morts à mettre en fosse » …

Alors qu’elle n’avait pas été affectée par le tremblement de terre du 3 mars 1215, celui du 1er mars 1489 l’endommagera fortement ainsi qu’un grand nombre d’autres édifices de toutes natures. « Et sonneront les cloches à pleines volées » citera un moine scripteur de Grandmont sur un cartulaire …

Les voûtes et plafonds seront restaurés en 1686 par Jean de Lacombe, menuisier à Saint Sylvestre.

Les toitures seront, quant à elles, refaites en 1730 grâce aux dons de l’abbé de Grandmont François de la Guérinière offerts au curé Chavaignac …Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des intempéries d’une rare intensité (période glaciaire, longue période de réchauffement caniculaire suivi d’importantes dégradations pluvieuses), les fissures occasionnées par le tremblement de terre de 1489, le mauvais état des toitures refaites trop tardivement et le manque d’entretien entraîneront sa ruine à la fin du XVIIIe siècle …

Elle sera alors sérieusement réduite et n’aura plus qu’une petite nef. À l’aube du XIXe siècle, elle aurait eu « l’aspect d’une grange en désolation au milieu de ruine » selon les termes d’un descriptif de l’époque …Le 21 mars 1725 est bénite la grande cloche (parrain Bernard Raby seigneur de Sirieix (Valmatte) et marraine, son épouse, Andrée Jupile), elle a été fondue en 1723.

En 1763, les cloches des églises Sainte-Anne des Grands Marmiers et Saint-Blaise des Petits Marmiers, désaffectées et menaçant ruines, sont transférées par l’abbé Rivière de Treymon en l’église de La Jonchère .

En 1765, la grosse cloche qui était fêlée sera fondue avec les deux provenant des églises des Marmiers, elle pèse 485 livres.La période révolutionnaire ne semble pas avoir été préjudiciable à l’église elle-même, il n’en fut pas pareil pour ses prêtres qui furent persécutés alors qu’un prêtre jureur à la Constitution civile du clergé semble avoir cristallisé bien des ressentiments.

Le presbytère fut vendu, lui, comme bien national au maire Monsieur Raby des Bastilles, c’est le petit-fils du sieur Raby qui voulut voler la fontaine du Queyroix pour l’emmener chez lui et qui fut empêché par les lavandières et l’intervention de Monsieur de Valeize (notaire) et autres notables, c’était en 1730, ces mêmes lavandières par dérision la baptiseront « fontaine Raby ». Il semblerait qu’il mena bien des exactions durant cette période troublée par vengeance …Au cours des siècles, il y eut bien des confréries religieuses au sein de l’église Saint-Maurice : ce sont les confréries du Saint Sacrement, de Monseigneur de Saint Martial, de Monsieur de Saint Roch et de Monsieur de Saint Maurice. Une seule restera encore après 1810 celle du Saint Sacrement.

Des ruines de l’ancien sanctuaire, l’abbé Léonard Chassaing, en 1830, y fera puiser les pierres nécessaires à l’édification du Collège de La Jonchère. Au vu de sa taille, on peut aisément imaginer celle de l’ancienne église, d’autant plus que bon nombre de particuliers viendront aussi y puiser des matériaux pour leurs propres besoins.

C’est ce même abbé Chassaing qui fera supprimer le culte rendu aux sources et à leur saint patron …Le 9 février 1851, le Conseil Municipal de La Jonchère et son maire Jules Raby Lamazière, poussés par les habitants de la commune, décident de refondre la cloche qui était fêlée et de la financer à hauteur de 530 francs or, c’était celle fondue en 1723, et de lui rajouter 50 kg de bronze pour la porter ainsi à 300 kg afin que le son soit plus puissant et puisse être entendu des hameaux les plus éloignés, le fondeur était Monsieur Causard de Limoges .

On lit sur cette cloche : « +afferte domino gloriam. ps18+ j’ai été bénite par M. Pierre Goumy, curé de La Jonchère + étant maire M Jules Raby Lamazière, a été parrain ……et marraine …….mon nom est Marie --- 1851 – Causard ». L’autre cloche est celle mise en place en 1765.En 1884 François Gouteyrat, prêtre à La Jonchère, verra s’édifier l’actuel presbytère sur l’emplacement du chœur de l’ancienne église. Des salles souterraines seront mises à jour lors des travaux de terrassement ainsi que la découverte de nombreux squelettes mis en terre dans le cimetière et autres objets parmi lesquels un pot de grès rempli de pièces de monnaies en or et argent à l’effigie de Charles VII. Les salles furent comblées ou murées, et d’autres existent encore à dégager …

L’église Saint-Maurice actuelle a été reconstruite en 1894 en y incluant les restes de son tumultueux passé grâce aux dons des paroissiens, de la municipalité d’alors et surtout grâce aux dons des familles Mignon et Demonts de Walmath.

Ces familles, de riches industriels métallurgistes, feront édifier la maison dite « du Queyroix » qui servira de « maison d’œuvres » pour les jeunes filles du pays, où seront enseignées la cuisine, la puériculture, l’hygiène, la couture, la broderie, la dentelle, etc. …

Cette maison servira d’hôpital lors de la guerre 1914 – 1918, plus de 2500 journées d’hospitalisation y seront prodiguées au seul frais des familles Demonts et Mignon. Elle servira de dispensaire pour les défavorisés des environs et de patronage pour les jeunes. Cette famille offrira divers éléments et objets de cultes qui seront placés dans l’église réédifiée. Dans l’ancien cimetière, on peut voir dans une enclave close avec des grilles et entrée privée directement de la rue de la Promenade, le tombeau pharaonique de ces familles.La réfection de l’église fut conduite par Monsieur Vergez, architecte à Limoges, l’entreprise de maçonnerie était celle de Monsieur Volondat de La Jonchère et l’artisan tailleur de pierres Monsieur Legalland des Petits Marmiers. Un obélisque est érigé sur sa tombe, affirmant ainsi son appartenance à une obédience franc-maçonne, et sur l’arrière, une étrange et déconcertante croix glyphée en divers éléments y est gravée.

De cette époque datent le clocher et la partie supérieure du portail, les deux chapelles latérales et les sacristies, le chœur et les voûtes, et bien des éléments pour l’arasement des murs sous la charpente, etc. …

L’horloge fut mise en place à ce moment ; malgré de nombreuses réparations, son mécanisme fut changé en 1998, et l’ancien est toujours en place dans le clocher. Malheureusement, l’ancien dallage et les pierres tombales furent enlevés lors des travaux de reconstruction, les ossements enfouis de nouveau dans le cimetière et un bien triste béton le remplacera.

Quelques pierres tombales ont servi pour faire le parvis, et s’y trouve diverses dalles avec croix de Saint Maurice, une avec croix potencée et une trop érodée pour être reconnue, toutes sont de grand pèlerinage.

Le célèbre maître verrier François Chigot y réalisera plusieurs vitraux, dont le splendide Saint Maurice sur le portail d’entrée.La messe de consécration de l’église sera conduite par l’évêque Monseigneur Firmin Léon Joseph Renouard et l’abbé de La Jonchère François Gouteyrat en 1894 .

En 1919, afin d’éviter des confusions aux services des Postes, Télégraphe et Téléphone d’alors avec d’autres localités homonymes, le Conseil Municipal ajoutait le nom du saint patron de l’église, délibération approuvée par décret ministériel cette même année, et la commune devenait ainsi : La Jonchère Saint-Maurice …

Au cours du XXe siècle, aucun travail d’entretien ne sera effectué, si ce n’est dans l’urgence au début des années 1990 les toitures alors qu’il pleuvait sur les murs et la voûte.Depuis bien des années, elle s’était fortement dégradée autant à cause du manque de vigilance à son encontre qu’à cause des vibrations des engins travaillant à sa base, qu’au passage des véhicules et aussi à la mauvaise qualité des mortiers utilisés lors de sa construction, pourtant fort prisés des volatiles creusant les murs, dégradant les toitures et la souillant de leurs déjections, favorisant ainsi le lent travail de sape des intempéries.

Il fallut plusieurs chutes d’ardoises et surtout celles des pierres de façade du clocher pour qu’enfin il fut décidé de la rénover. Ce qui fut fait de 2001 à 2003 avec le charpentier couvreur Monsieur Lafarge, et l’entreprise de maçonnerie de Monsieur Blanchon, spécialisé dans la restauration de ce type de bâtiment ; et de nouveau, compagnons maçons et tailleurs de pierres s’affairèrent à la rendre plus belle …

En 2004, le clocher, la façade ouest et les toitures sont réhabilitées, l’accès au clocher, ses planchers et portes ainsi que la croix sur le reposoir près du parvis sont neufs, et un judicieux éclairage la met en valeur dès la nuit venue.

A l’intérieur, sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis :

- 1965, une statue en bois peint du XVIIe siècle représentant Saint Jean l’Évangéliste, bras droit levé et à ses pieds un agneau …

- 1974, une croix d’autel fleurdelisée en cuivre de 1768.

- 1976, une croix d’autel en cuivre, du XVIIIe siècle ayant à sa base une tête de mort et deux tibias croisés (rosicrucien ou maçon ?).

- 1976, deux toiles du XVIIe siècle représentant l’une Saint Jean l’Évangéliste et l’autre Saint Mathieu l’Évangéliste. Les deux furent restaurées en 1980.

Petite ombre au tableau en 1995 lors d’une visite du presbytère et du jardin du curé afin d’en évaluer l’état, une surprise de taille nous attendait : en bout du chœur à l’extérieur dans l’ancien jardin du curé se trouve une pierre tombale à la curieuse découpe (en fait, elle se trouvait à l’intérieur, dans un angle de l’église) posée sur deux fûts de colonne, une croix templière au centre évidé à longue hampe et contrefort y est gravée ; une croix en fer forgé curieusement agencée était posée dessus, elle était à l’envers (partie haute en bas) et un support soudé dessus lui permettait de tenir debout ; sur la dalle de granit du sang séché ainsi que sur le sol, un magma nauséabond de plumes noires, chair carbonisée et autres … Il semblerait qu’un temps de noires cérémonies se déroulaient en ce lieu … Quelques jours après cette découverte, tout ou presque avait été nettoyé …et était disparu …

Près de l’entrée de l’ancien presbytère, l’actuelle maison des associations, à droite, posée sur deux fûts de colonne, se trouve une pierre d’autel ; d’après l’abbé Lecler, ce serait la pierre d’autel du premier sanctuaire dédié à Saint Maurice.

Bien des travaux restent encore en 2005 à réaliser : finir les extérieurs, rénover les murs intérieurs, refaire le sol, les vitraux à consolider et protéger, revoir l’éclairage intérieur, mise en valeur de certains objets du cultes inscrits aux Monuments Historiques et leur protection , etc. …

Malgré son grand âge, 1500 ans environ et bien des vilenies subies et des avatars, des ruines et des résurrections, la vieille dame est toujours debout.Toponymie

La Jonchère depuis 1793, puis La Jonchère-Saint-Maurice depuis 1919[2].

Attentat du Capitole

Le 29 mars 1982, un attentat revendiqué par Carlos détruit un train Capitole assurant la liaison Paris-Toulouse sur la commune de la Jonchère, faisant 5 morts et 22 blessés.

Administration

Liste des maires successifs[3] Période Identité Étiquette Qualité mars 2001 2014 Hélène Dubois-Tabaud [4] PS Toutes les données ne sont pas encore connues. Démographie

Évolution démographique

(Source : INSEE[5])1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 943 990 975 903 814 774 777 777 788 Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes Lieux et monuments

Kaolin et kaoliniers des Monts d’Ambazac

Dès la mise en exploitation du kaolin de Saint-Yrieix en 1769, les recherches de gisement de kaolin s’étendent à tout le Limousin. Vers 1785, une exploitation de kaolin commence l’exploitation du premier gisement de kaolin hors de la région de Saint-Yrieix : elle se trouve sur la commune de Bonnac-la-Cote, près du village de Maison-Rouge, vers l’ancien relais de poste. Elle fermera vers 1795 à cause de la piètre qualité du kaolin. Mais les recherches s’intensifient et très vite, les grands gisements seront découverts grâce essentiellement, à François Alluaud qui découvrira aussi de l’urane, alluaudite, lépidolite, béryl, émeraude, etc.

À partir de 1812, l’exploitation du kaolin commence dans les Monts d’Ambazac. Le minerai de kaolin doit subir toute une série de lavage pour un affinage optimum. Dans un premier temps, les « agriculteurs carriers » enlèvent la terre noire et l’arène granitique brune, ne laissant qu’un sol blanchâtre très inégal, ces terres sont chargées sur des tombereaux et déversées en terrasse encore visible de nos jours. Pendant ce temps une autre équipe prépare le circuit d’affinage qui sera mis en service aussitôt l’extraction du kaolin débutée :

- Un bassin central où arrive un fort courant d’eau : soit naturellement, soit grâce à une pompe qui remonte l’eau. (C’est là que sera jeté le minerai de kaolin pour être dilué dans l’eau)

- De ce bassin part un canal en forte pente, aux côtés maçonnés et au fond inégal (pour accentuer le brassage eau – kaolin) qui emmène le kaolin et l’eau vers les bassins d’affinage.

- L’eau kaolinisée arrive sur une grille retenant les impuretés, pendant que l’eau passe dessous pour continuer vers les bassins. Les impuretés sont le stérile qui est chargé sur des tombereaux pour être déversé sur les terrils en terrasse.

- L’eau kaolinisée passe dans une série de trois bassins assez profonds où les impuretés, par gravitation, se déposent, l’eau arrivant et partant par le haut.

- Elle passe ensuite dans une série de 3 bassins peu profonds aux entrées et sorties en chicane, où se déposent les ultimes particules d’impuretés et de mica.

- L’eau kaolinisée arrive enfin dans le bassin de décantation (décantoir) où le kaolin va se déposer. Un ingénieux système de vidange permet de baisser le niveau d’eau très lentement en ouvrant des bouchons sur une espèce de cheminée. Afin de ne pas interrompre l’affinage, il y avait en général trois bassins de décantation : un premier en cours de remplissage, un second en cours de vidange et un troisième d’où des ouvriers enlevaient le kaolin à l’aide d’une pelle à large rebord, et déposaient ces blocs sur des claies de séchage en châtaigniers sous les hangars de séchage.

Au bout de quelques jours, les blocs de kaolin étaient brisés en petits morceaux, mis dans des sacs et expédiés vers les moulins et manufactures à porcelaine.

L’exploitation du kaolin durera jusqu’en 1963 dans les Monts d’Ambazac. Les plus grandes exploitations seront situées sur les communes de La Jonchère-Saint-Maurice : le Puy-Bernard, le Buisson, les Vignes et le Cheyroux ; Saint-Laurent les Églises : Noueix (3) ; Saint-Léger la Montagne : les Bois de Sansour, le Goulet, la Croix du Pâtre, Ségord, les Combes (3), Mallety (3) …

Tout un secteur connaîtra une activité intense durant plus de 150 ans grâce au kaolin, et pourtant, le kaolin des Monts d’Ambazac est bien ignoré, voire méprisé.

Arborétum de La Jonchère

1 - Caractéristiques

Situation D’une superficie de 6,61 ha à l’origine, il est situé sur le versant sud des Monts d’Ambazac (701 m) à une altitude moyenne de 425 m, le vallon est orienté nord-sud avec une ouverture sud-est …

Nature du sol Tourbeux dans le thalweg et arène granitique issue de la décomposition de la roche mère (leucogranite alcalin à quartz globuleux, à biotite et muscovite) sur les versants avec des blocs erratiques par endroits. Le P.H. varie de 4 à 5 …

Hydrogéologie L’Arborétum est traversé dans le sens nord-sud par un ruisseau provenant de Mallety et alimentant un étang au tiers sud… Des sources sourdent côté ouest et coulent dans un réseau de fossés d’assainissement. Le thalweg est plutôt marécageux, il s’y trouve une petite tourbière…

Climat Il se trouve dans la zone climatique océanique à influences montagnardes dues à l’altitude… Données climatiques (moyenne portant sur la période 1938 – 2005) :

- La pluviométrie moyenne annuelle est de 1150 mm (500 mm en période de végétation).

- Les températures moyennes oscillent de moins 10° à plus 35° (minima enregistré de moins 27,5° et maxima de plus 40,5°)…

- 140 jours de pluie, 90 jours de gel, 40 jours de brouillard, 16 jours d’orage, 10 jours de neige, 2 jours de grêle…

- Le vent dominant est de sud-ouest, puis de nord-est, de calme à modéré, avec de rares périodes à assez fort …

Flore Outre les arbres, sur les versants se développe la flore caractéristique des sols siliceux (fougère aigle, callune, genet à balai, digitale, etc) tandis que dans le thalweg pousse toute une végétation typique des zones humides et tourbeuses (la balsamine, la très rare osmonde royale (fougère), la rare et protégée en Limousin sibthorpie d’Europe (scrofulariacée), etc)… Essai d’acclimatation de nombreuses variétés de rhododendrons…

Faune La faune habituelle forestière s’y retrouve et plus particulièrement les écureuils, de très nombreux oiseaux y nichent, dont le rare et discret bec croisé des sapins…

2 - Historique

- L’Arboretum est issu d’une pépinière d’acclimatation de résineux et d’arbres forestiers et ornementaux, crée par Henri Gérardin et André Laurent en 1884.

Abandonné vers 1904, il est laissé à l’abandon jusqu’en 1920.

- De 1920 à 1930, les arbres ayant valeur commerciale sont exploités.

- 1926, essai d’achat par l’État.

- 1931, achat par une association de dendrologues pour éviter la disparition de cette rare collection de résineux.

- 1932, violente tempête.

- 1938, achat par l’École Forestière de Nancy.

- 1938-1944, remise en état : clôtures, chemins, étang, murets, assainissement, abattage des haies et des arbres morts ou dépérissant, plantations d’espèces rares…

- 1945-1955, éclaircissements des bouquets d’espèces surreprésentées ou élimination des variétés sans intérêt. Reconstitution de placeaux d’essences résineuses pour reboisement.

- 1955, violent orage le 3 juin.

- 1956-1962, entretien des jeunes boisements et des placeaux plus anciens. Tests et essais de croissance des variétés les plus représentatives.

- 1963, la Station de Recherches Forestières sélectionne 22 arbres (2 sapins de Céphalonie, 13 sapins de Vancouver, 4 sapins de Norman, 3 pins Douglas Vert) afin de prélever des greffons pour constituer un verger à graines…

Par ailleurs, des grimpeurs récoltent les cônes sur des sapins de Vancouver, tsugas hétérophylles, pins Douglas, faux cyprès de Lawson, etc, pour en extraire les graines.

- 1966, le Service Régional d’Aménagement Forestier du Limousin prend en charge la gestion de l’Arboretum.

- 1967, l’École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts devient la nouvelle propriétaire et en assure la gestion. Les visites guidées débutent.

- 1970, nouveau plan de valorisation et de gestion.

- 1972, violente tempête le 13 février (112 km/h).

- 1982, violente tempête le 7 novembre (119 km/h).

- 1988, l’E.N.G.R.E.F. cède l’Arboretum à l’État.

L’Office National des Forêts en assure la gestion, il prend officiellement le nom d’ « Arboretum de La Jonchère » et devient libre d’accès au public.

- 1990, nouveau plan de gestion et de valorisation, mise en place du « Sentier de Découverte ».

- 1999, 27 décembre, des vents de près de 140 km /h y commettront d’irréparables dégâts.

- 2000, le ministre de l’agriculture et de la forêt, Jean Glavany, constate de visu les dégâts de la tempête sur l’Arboretum et présente les mesures gouvernementales aux instances forestières limousines à la salle des fêtes de La Jonchère…

La Fondation L’Oréal et d’autres mécènes permettent sa réhabilitation et la plantation de nouvelles espèces.

- 2002, violent orage le 15 août.

- 2007, le 23 janvier d’importantes chutes de neige ont pour conséquences des arbres brisés ou arrachés, plusieurs jours sans dégel avec des minima de moins 11°… Le 29 août, un violent orage déracine des arbres et brise des branches.

Et pourtant, c’est un des quatre premiers arboretums de France… Diverses variétés, plantées dès l’origine, ont disparu de l’Arboretum aussi bien à cause de gel important, de tempêtes ou de coupe abusive. Avec les agrandissements successifs, sa surface est passée de 6,61 ha à 22 ha…

3 - Quelques records des géants de l’Arboretum

- Sapin de Vancouver, planté en 1930, près de 45 m de hauteur, volume 20 m3

- Tsuga hétérophylle, planté en 1890, près de 52 m de hauteur.

- Pin Douglas Vert, planté en 1910, près de 55 m de hauteur, volume 12 m3, parmi les plus hauts d’Europe.

- Sapin pectiné, planté en 1910, près de 40 m de hauteur, volume 13 m3

- Sapin noble, planté en 1900, près de 38 m de hauteur.

- Sapin de Vancouver, planté en 1930, près de 42 m de hauteur

- Cryptomeria, planté en 1885, près de 40 m de hauteur.

- Thuya géant, planté en 1885, près de 48 m de hauteur, circonférence de 5,10 m à 1 m de hauteur, volume de 35 m3.

- Séquoia sempervirens, planté en 1885, près de 53 m de hauteur, volume 22 m3.

- Et le voyageur Séquoia Géant, planté à l’Arboretum en 1885, arraché en 1887 et mis en pot pour être présenté à l’Exposition Universelle de Saint Pétersbourg (Russie), il est replanté dès son retour.

Il dépasse les 50 m de hauteur, d’un volume de plus de 52 m3, il a une circonférence de 6,85 m à 1 m de hauteur, pour un diamètre de 2,18 m.

- Et l’emblématique hêtre tortillard, symbolique de l’Arboretum, greffons provenant des « Faux de Verzy », et greffés sur un hêtre à 2 m de Hauteur.

Remarquable par sa forme en ombrelle rejoignant le sol, ses branches tordues aux nombreuses anastomoses.

Autres

Personnalités liées à la commune

- Martial de Savignac (1758-1796) est le curé de Vaiges, né à La Jonchère ; favorable aux chouans de la Mayenne, il a été fusillé.

Villes et villages les plus proches

- Ambazac 8 km

- Arrènes 18 km

- Bersac-sur-Rivalier 14 km

- Bessines 19 km

- Folles 15 km

- Jabreilles-les-Bordes 7 km

- Laurière 10 km

- Les Billanges 9 km

- Le Châtenet-en-Dognon 13 km

- Limoges 35 km

- Saint-Goussaud 12 km

- Saint-Laurent-les-Églises 7 km

- Saint-Léger-la-Montagne 7 km

- Saint-Martin-Terressus 14 km

- Saint-Sulpice-Laurière 8 km

- Saint-Sylvestre 12 km

Notes et références

- Nom des habitants sur www.habitants.fr. Consulté le 10 avril 2011

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte ; aucun texte n’a été fourni pour les références nomméeswww.annuaire-mairie.fr. - Les maires de la commune. Consulté le 10 avril 2011 .

- Site officiel de la préfecture de Haute-Vienne - liste des maires (doc pdf)

- La Jonchère-Saint-Maurice sur le site de l'Insee

Voir aussi

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.