- La Grande Borne

-

La Grande Borne est une vaste cité d’habitat social de 3 685 logements (dont 206 individuels) édifiée par l’architecte Émile Aillaud sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office Public HLM Interdépartemental de la Région Parisienne, sur le territoire des communes de Grigny et Viry-Châtillon, dans l’Essonne (91) entre 1967 et 1971. La cité fut bâtie à l’origine dans le cadre de la résorption des bidonvilles de la région parisienne et fut surtout utilisée pour reloger les habitants du 13e arrondissement de Paris alors en pleine transformation. La réalisation de la cité fut confiée à l’entreprise Bouygues. À l’exception de 90 logements appartenant à la SA HLM Logirep et d’une partie du secteur des Patios, l’ensemble de la cité est gérée par l’OPIEVOY[1]. Quoique divisée en quartiers puis en secteurs d’environ 150 logements, la cité de la Grande Borne demeure néanmoins profondément unitaire, de par sa conception d’ensemble, l’emploi d’éléments et de procédés architectoniques répétitifs et l’esprit du lieu, fondé sur l’intégration poussée dès la conception d’un travail plastique (couleur, fresques, sculptures) dans le cadre architectural singulier de ce grand ensemble atypique. Le nombre d’habitants de la Grande Borne peut être estimé à environ 13 000 (12 939 habitants selon le recensement général de la population de 1999).

Accueillant pour partie une population fragilisée et précarisée, classée Zone Urbaine Sensible, la Grande Borne est hélas célèbre pour sa situation sécuritaire relativement dégradée et l’extrême gravité des actes délictueux imputables à certains de ses résidents. Les violences urbaines de novembre 2005 n’ont pas épargné la Grande Borne où furent recensées les confrontations parmi les plus dures du pays[2]. Il n’en demeure pas moins que, hors situations exceptionnelles, les faits de délinquance y sont sporadiques et localisés. Les risques encourus par un promeneur discret et respectueux des lieux et de ses habitants sont donc minimes. Compte tenu de la configuration de la cité désormais peu adaptée aux usages actuels, de la relative vétusté du bâti et des difficultés sociales de la population qui y vit, la Grande Borne fait aujourd’hui l’objet d’un des plus importants projets de rénovation urbaine de France, mené sous l’égide de la ville de Grigny et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle figure à ce titre parmi les 189 quartiers prioritaires répertoriés par l’ANRU au niveau national.

Édifiée alors que s’aiguisait la critique contre les premières opérations de construction de grands ensembles d’après-guerre, dont l’ampleur le disputait souvent à la monotonie, la Grande Borne se voulait une réponse humanisée et poétique à la problématique du logement social de masse en même temps que la Cité de l’Enfant. Connue pour la mise en couleur des façades des bâtiments qui la composent, la Grande Borne emprunte ses teintes, selon les vœux de ses concepteurs, à ces ciels de traîne si caractéristiques de l’Île-de-France[3]. Par une de ces journées, le passant sera alors surpris d’y trouver une Grande Borne mélancolique et apaisée, bien éloignée des clichés auxquels elle est trop souvent réduite. Puisant dans les idéaux de la cité-jardin et du middle landscape, la Grande Borne s’inscrit, modestement, dans la longue histoire des utopies construites.

Localisation et organisation du quartier

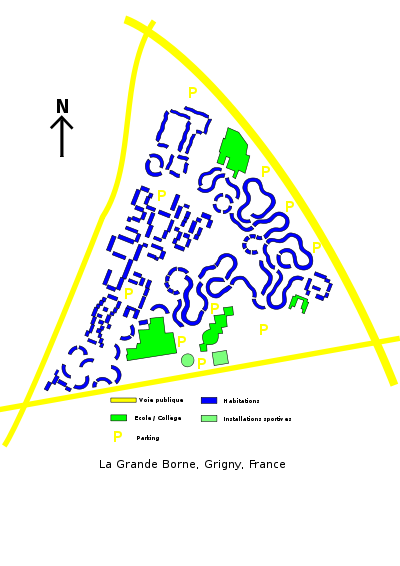

La cité de la Grande Borne occupe un triangle d’une superficie de 90 hectares bordé par la RN 445 à l’ouest, la RD 310 (avenue Émile Aillaud) au sud et la rue de la Grande Borne (qui longe l’autoroute A6 sur toute sa longueur) au nord-est, à l’exception des secteurs des Patios et du Ravin, situés au sud de la RD 310. Quoique la majeure partie du quartier soit situé sur la commune de Grigny, la frange de la Grande Borne bordant la RN 445 sur les quartiers des Radars, de la Peupleraie, des Places Hautes (ou Ville Haute) et du Méridien est sur le territoire de Viry-Châtillon, la limite entre les deux communes ne coincidant pas avec le tracé de la RN 445. Les Castelvirois de la Grande Borne sont rattachés administrativement au quartier du Plateau, situé de l’autre côté de la RN 445. De manière similaire, l’extrême sud-est du quartier des Patios est en réalité situé sur la commune de Fleury-Mérogis.

La Grande Borne compte 3 685 logements répartis comme suit à l’origine : 321 deux-pièces-cuisine (52,3 mètres carrés de surface en moyenne), 790 trois-pièces-cuisine (65,8 mètres carrés de surface en moyenne), 1 473 quatre-pièces-cuisine (80,4 mètres carrés de surface en moyenne), 895 cinq-pièces-cuisine (52,3 mètres carrés de surface en moyenne) soit 3 479 logements collectifs et 70 cinq-pièces-cuisine (95,5 mètres carrés de surface) et 136 six-pièces-cuisine (109,25 mètres carrés de surface) soit 206 logements individuels[4].

Une plaine centrale, 7 quartiers, 27 secteurs

Le point d’ancrage de la Grande Borne, à partir duquel tout le plan masse de la cité se développe, est la place du Damier qui forme l’angle sud-est de l’ensemble : les bâtiments de cette place sont en effet organisés sur le plan masse de la Ferme Neuve, bel ensemble agricole du XVIIIe siècle situé face à la Grande Borne, de l’autre côté de l’autoroute A6 et auquel ils répondent[5],[6].

Organisation en quartiers et secteurs

La cité de la Grande Borne est ensuite organisée en sept sous-ensembles de bâtiments très différents dans leur morphologie, appelés quartiers, et eux-mêmes divisés en secteurs, petits groupements d’immeubles appelés à fonctionner ensemble, possédant des caractéristiques et une ambiance propres et généralement organisés autour d’une œuvre plastique dont ils tirent leur noms[7]. L’unité architecturale de la Grande Borne reste assurée par le traitement des façades (à l’origine, deux types de revêtements possibles), l’utilisation systématique de modules de fenêtres semblables sur toute la cité (seulement trois modèles de fenêtres) et par le gabarit modeste des immeubles (seulement trois modèles de bâtiments ne dépassant pas cinq étages, en raison ici d’une servitude locale de radiodiffusion[8] mais la recherche de gabarits à taille humaine est une préoccupation constante d’Émile Aillaud[9]).

L’implantation des bâtiments et le traitement des façades varient selon les quartiers : elle peut être courbe (Radars) ou orthogonale (Peupleraie). Tous les immeubles sont exclusivement constitués de logements collectifs, sauf sur les secteurs des Places Hautes et du Damier, où les rez-de-chaussées peuvent avoir une vocation commerciale, et sur le secteur des Patios, où l’habitat est de type individuel. Enfin, la majeure partie des bâtiments sont construits au niveau du terrain naturel, les seules exceptions étant les immeubles des Places Hautes (place du Quinconce, place du Mouton, place aux Herbes, place de la Carpe), construits sur dalle[10].

Selon le découpage le plus communément admis et sans préjuger de l’existence de facto d’autres sous-ensembles issus de la pratique quotidienne de leur cadre de vie par les habitants, les secteurs de la Grande Borne, au nombre de 27 , sont les suivants : les Patios, le Ravin, l’Étang de sable, la Montagne, la Peupleraie, l’Oiseau, le Miroir, la Treille, le Quinconce, les Herbes, la Carpe, le Mouton, le Méridien, le Solstice, les Enclos, la Demi-Lune, le Ménisque, la Serpente, l’Œuf, la Balance, l’Astrolabe, les Heures, le Dédale, le Minotaure, l’Ellipse, les Petits Pas et le Damier. Ils appartiennent aux sept quartiers de la Grande Borne que sont le Labyrinthe, le Méridien, la Ville-Hautes, la Ville-Basse, la Peupleraie, les Enclos et les Radars. On notera le caractère particulièrement poétique de certaines de leurs appellations. Les paragraphes suivants donnent une description plus précise des sept quartiers et de leurs secteurs respectifs[11].

La Plaine Centrale

L’ensemble des secteurs de la Grande Borne est organisé autour d’un vaste espace herbeux, peu qualifié, d’une trentaine d’hectares. Cet espace qui se diffuse jusqu’à l’intérieur des secteurs qui lui sont contigus est communément appelé la plaine centrale en raison de sa localisation au cœur du quartier. C’est à cet espace diffus que l’on doit la sensation étrange de bâtiments comme posés sur une mer d’herbe[12]. Les aménagements de la Plaine Centrale demeurent aujourd’hui réduits, préservant cette respiration majeure au cœur de la cité. En plus des cheminements, organisés ou spontanés, qui la sillonnent, la Plaine est aujourd’hui peuplée de quelques lampadaires et d’un petit terrain dédié aux sports collectifs.

Trois quartiers de bâtiments courbes

Trois quartiers sont composés de bâtiments courbes dont les façades étaient à l’origine revêtues de pâte de verre colorée : le Labyrinthe, le Méridien et les Radars.

Le Labyrinthe

L’ondulation des façades, tour à tour proches et lointaines, crée des perspectives mouvantes dont on ne voit pas la fin. Le quartier est jalonné de places qui sont autant de secteurs animés par un geste plastique[13].

L’Astrolabe s’organise autour d’une place circulaire pavée dont le centre est occupée par un obélisque de marbre noir dont l’ombre se projette sur un cadran dallé, marquant les heures[13].

L’Œuf est un ensemble de quatre bâtiments entourant une place circulaire avec une étendue de sable en forme d’œuf entourée d’arbres et dans laquelle un gigantesque personnage de béton (le Gulliver) semble ensablé[13].

Le Ménisque se déploie autour d’un espace pavé comportant un bassin pour patauger (aujourd’hui à sec)[13].

La Balance est formée de bâtiments sinueux qui amènent à une place pavée dont le sol se soulève en mamelons (sur le même principe que l’aménagement des espaces extérieurs des Tours Nuages)[13].

L’Ellipse est centrée sur une place entourée de gradins formant théâtre[13].

Le Marigot s’organise autour d’une place comportant une étendue de sable bordée d’un quai et contenant des rochers et des hippopotames de béton[13].

La Demi-Lune est un petit secteur resserré autour d’une place occupée par une sculpture en béton représentant un croissant de lune[13].

Le Damier est le seul secteur du Labyrinthe dont les bâtiments sont droits; la place centrale initialement bordée de commerces est pavée comme un grand damier carré et occupe la pointe est de la Grande Borne. Le plan masse de ce secteur, point d’accroche initial de la Grande Bone, répond à celui de la Ferme Neuve, situé de l’autre côté de l’autoroute A6[14].

Les Villages (non construit) devaient consister en des cellules basses dépourvues de toit et réunies autour d’une placette pour former un village d’enfant[13].

Ce quartier comprend également les secteurs de la Serpente, des Heures, du Dédale, du Minotaure et des Petits Pas.

Le Méridien

Une ordonnance monumentale de bâtiments ondulant légèrement marque un espace très cadré : des espaces clos, un sol pavé d’hexagones en béton[13]…

Le Méridien est une succession de deux places rectangulaires organisées autour du méridien de Grigny, un muret d’ardoise de 200 mètres de long dont l’extrémité nord est occupée par un obélisque de marbre qui marque de son ombre les heures sur des sièges en béton[13].

Les Solstices est un ensemble de deux bâtiments courbes qui flanquent une place ovale herbeuse où se dresse un obélisque et où deux longs bancs courbes dessinent le tracé de la course du soleil aux solstices[13].

Les Radars

Onze bâtiments fortement cintrés et revêtus de couleurs fortes occupent un vaste espace herbeux dans l’angle sud-ouest de la cité[13].

L’Étang de sable se développe le long d’une étendue de sable bordée d’un quai et contenant une sorte de grand serpent en béton (le Serpent de Mer de Laurence Rieti).

La Montagne s’organise autour d’une longue colline issue des remblais de terrassement des bâtiments et dont l’un des pitons porte une redoute crénelée.

Trois quartiers de bâtiments droits

Trois autres quartiers sont composés de bâtiments droits recouverts de carreaux de grès cérame fortement colorés.

La Peupleraie

Des immeubles bas (R+2) sont disposés en redans autour de placettes plantés de peupliers disposés en quinconce[13].

Les Enclos ou Tiroirs

Au cœur de la cité, quelques enclos d’immeubles bas (R+2) se succèdent, formant de petites places arborées[13].

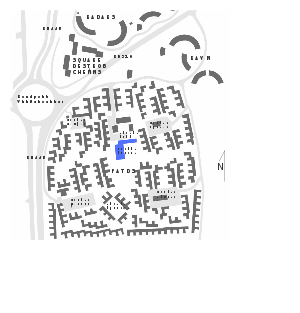

La Ville-Haute ou Places Hautes

C’est le quartier de la cité consacré au commerce et construit sur dalle, le niveau bas accueillant des parkings. Il est formé d’une enfilade de places en apparence closes, de proportions et d’orientations variées, réunies entre elles par d’étroits passages. On distingue les Places Hautes proprement dites (place du Quinconce, place du Mouton, place aux Herbes, place de la Carpe) des ensembles d’immeubles droits bâtis derrière au niveau du terrain naturel et qui forment les secteurs du Miroir, de la Treille et de l’Oiseau[13].

Un quartier plus à l’écart

Enfin, un dernier quartier, situé plus à l’écart, au sud de la RD 310, se déploie jusqu’à la limite de Grigny avec Fleury-Mérogis.

La Ville-Basse

Le quartier de la Ville-Basse se compose d’un secteur d’immeubles collectifs courbes, le Ravin et d’un secteur d’habitat individuel de 206 maisons à rez-de-chaussée, les Patios. Ce dernier secteur tire son nom de la forme des maisons qui le composent, chacune en équerre autour d’un patio fermé et qui s’assemblent le long de venelles et de places. Le gabarit particulièrement modeste de ces maisons a donné son appellation au quartier. De nombreuses sculptures, dont certaines évoquent d’anciens instruments de mesure (l’Hémicycle de Bérose, l’Héliochronomètre de Diodore de Samos, l’Antiboréum, …) peuplent les recoins de ce secteur où les voitures ne pénètrent pas, arrêtées au niveau de quatre cours (cour des Platanes, cour des Marroniers, cour des Catalpas, cour des Épicéas) où chaque maison dipose d’un garage fermé séparé ou attenant. Le centre du secteur est occupé par une école maternelle (la Licorne) et une petite place de logements collectifs, à vocation commerciale en rez-de-chaussée mais aujourd’hui désertée (place de l’Érable)[15]. Initialement construites sous le régime de l’ILN (Immeuble à Loyer Normal), la plupart de ces maisons ont été revendues par l’OPIEVOY à des particuliers. Il y a 70 maisons sur le type du cinq pièces cuisine (95,5 mètres carrés) et 136 autres sur celui du six-pièces cuisine (109,25 mètres carrés)[4].

Stationnement et circulation automobiles

La Grande Borne est, pour ainsi dire, un quartier fermé à la circulation automobile. Sa conception d’ensemble fait que les voies carrossables ouvertes aux voitures ne pénètrent pas au cœur du quartier, dans le but d’obtenir un quartier essentiellement piéton. Les voitures sont donc circonscrites en lisière du quartier et le stationnement résidentiel ne se fait qu’en toute petite proportion en pied d’immeuble et seulement pour les secteurs en prise directe sur les trois voies bordant la Grande Borne (comme les Places Hautes, le Dédale ou les Radars)[16].

C’est dans cette logique que s’inscrivit l’aménagement d’importants parkings dits “périphériques” destinés aux habitants de la Grande Borne sur les trois côtés du quartier (essentiellement sur la RN 445 et sur la rue de la Grande Borne). Ce maintien de l’automobile en lisière du site concourt à faire de la Grande Borne un quartier sûr et apaisé sur le plan de la sécurité routière, facette importante du projet d’Émile Aillaud de faire de la Grande Borne la “Cité des enfants” à qui elle est dédiée[5].

Un quartier unitaire, autonome et protégé

Malgré sa subdivision en secteurs relativement petits (de l’ordre de 150 logements mais jusqu’à 200 pour les Patios) aux caractères marqués, sa conception d’ensemble fait de la Grande Borne un quartier unitaire. Les secteurs centraux, d’une part, sont formés de bâtiments au gabarit modeste tant en hauteur (R+2 en général) qu’en longueur, même si la continuité affichée du cadre bâti ferait parfois penser à de longues barres entrecoupées de failles, ce qui tend à brouiller l’image de petits immeubles indépendants. Les secteurs périphériques d’autre part, c’est-à-dire ceux en contact avec les trois voies qui ceinturent le quartier (RN 445, RD 310, rue de la Grande Borne), ont une fonction de protection du cœur de quartier : ils se présentent donc sous la forme de bâtiments plus élevés (jusqu’à R+4) et plus longs, opérant parfois une véritable coupure physique, par “effet de muraille”, entre la route et les secteurs centraux. Cette configuration est particulièrement perceptible sur les secteurs des Places Hautes (protection par rapport à la RN 445, renforcée par la construction des immeubles sur dalle) et sur le secteur du Dédale (protection par rapport à la RD 310). Cette fonction de protection est indépendante de la conformation des lieux : l’implantation des bâtiments est othogonale sur les Places Hautes et courbe sur le Dédale ; dans ce dernier cas, la courbe des barres en atténue visuellement la longueur, le regard n’embrassant jamais le bâtiment dans sa totalité. Ce puissant artifice est un procédé architectural classique, notamment mis en œuvre par Bruno Taut dans le quartier d’habitat social du “Fer à cheval” (Hufeisensiedlung), dans la banlieue de Berlin[17].

La Cité des Enfants

Émile Aillaud a voulu faire de la Grande Borne “la Cité des Enfants”[18]. Plusieurs traits caractéristiques de la Grande Borne traduisent cette préoccupation. En premier lieu, le quartier est quasiment imperméable à la circulation automobile et protégé, par la configuration même du cadre bâti, des voiries très circulantes qui l’entourent.

En second lieu, le quartier possède plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), conçus et construits par Émile Aillaud en même temps que les immeubles d’habitation. Sur le plan architectural, ces établissements à la conception caractéristique (toiture en voûtes minces de béton et poteaux en béton en forme de Y) sont pleinement intégrés au cœur du quartier ou d’un secteur. Ainsi, la petite école maternelle de la Licorne est-elle en plein centre du secteur des Patios. Par ailleurs, le quartier comporte de très nombreux jeux pour enfants, conçus dès l’origine du quartier pour en animer les espaces publics et qui prennent souvent la forme d’énigmatiques sculptures en béton (comme le Serpent de Mer dans le secteur des Radars).

Enfin, la présence relativement importante de grands logements (60 % des logements de la Grande Borne comportent quatre pièces ou plus)[4] traduit une volonté manifeste d’accueil de familles avec enfants, sans lesquelles les dispositions précédentes apparaîtraient un peu vaines.

L’attention d’Émile Aillaud aux enfants est cependant plus profonde que les quatre axes particuliers mentionnés auparavant. Dans son esprit, elle inspire la conception même de la Grande Borne. Il pense en faire l’expérimentation d’un genre nouveau de cité d’habitat social, par définition destinée à des populations modestes parfois délaissées. Il s’agit pour lui de créer une cité de micro-ambiances à l’échelle de réseaux de solidarités viables, faite de replis et de coins intimes fortement caractérisés, attachants et appropriables où l’enfant peut se retrouver seul avec lui-même. Il considère la cité sous l’angle de la “fabrique de souvenirs” fortement inspirée par une vision très romantique d’espaces de solitude incitant à la mélancolie, voire à la tristesse[18].

Selon G. Gassiot-Talabot, “il parie sur les rapports électifs entre l’enfant et sa ville, sur l’exercice fréquent d’une solitude qui trouve dans la mélancolie, "sœur de la patience et de l’attente", une étrange thérapie”[19]. Émile Aillaud voit ainsi dans les cheminements tortueux (voire torturés) de la Grande Borne une sorte de parcours initiatique à destination des enfants capable de pallier les défaillances de l’environnement familial. Il écrit ainsi, à l’appui de cette pensée :

« La dégradation des liens familiaux, la désuétude des catéchismes, les facilités et les moyens, que l’on a concédés aux jeunes pour se débarrasser d’eux, font de ceux-ci des errants déboussolés et parfois des aliénés sociaux qui en sont arrivés à réclamer une tutelle et des disciplines à des moniteurs, à des “animateurs” ! Ces patronages ne peuvent développer qu’un scoutisme collectif.

Un rapport américain publié en 1965, analysant le problème noir aux États-Unis et la dissolution des familles, révélait que dans certains quartiers, 40 pour 100 des Noirs américains étaient des enfants naturels et que 40 pour 100 de ceux-ci avaient été conçus par des garçons de moins de seize ans qui ne se savaient même pas pères. Des enfants d’enfants ! - L’ombre de rien.

Sans connaître de si frappantes dérélictions, le regard oblique que nous portons sur les faits divers révèle parfois de si étranges solitudes juvéniles que la Société n’ose plus frapper certaines délinquances tant ces “circonstances” les atténuent.

Le sociologue américain qui rapporte ces faits, après avoir cité les moyens financiers considérables engagés par l’Etat pour y porter remède, sans y être arrivé, dit que ce serait peut-être à l’urbaniste qu’il redeviendrait de trouver une solution à un tel état de chose.

Il faudrait, en effet, et ce pourrait être l’œuvre des créateurs de villes, inventer un milieu urbain qui pourrait se substituer au milieu familial et conduire l’enfant qui, suivant l’expression de Freud, “est le père de l’homme” à une certaine maturité affective par des cheminements concertés de solitudes et de surprises, par une série de “lieux” ayant une puissance occulte.

- Faire une cité apte à la mélancolie ; foin de ces gaietés collectives supposant une inexistante unanimité.

- Certains lieux sont doués de patience, ils accompagnent la lenteur d’un quotidien voué à l’attente.

- L’ennui à plusieurs dégrade l’individu, fait des bandes délinquantes, parce que le plus méchant commande toujours.

- Les possibilités de solitude permettent cette apparence d’ennui latent qui est chez l’enfant la principale source de qualité.

- “Les enfants tristes et heureux”, disait Rilke.

- “On donnerait à l’enfant une vie profonde en lui accordant un lieu de solitude, un coin” (Bachelard).Un sociologue analysant les groupements d’individus les plus favorables à leur développement affectif et mental concluait qu’il fallait être plus de trois et moins de huit : “Plus que les Parques et moins que les Muses”. Disaient déjà les Anciens.

Une ville, un quartier résidentiel devraient être composés de lieux - places, replis, impasses - assez réduits pour que les jeux, les voisinages restent à l’échelle d’affinités humaines. Le verbiage en vogue parle déjà de “micro-climat”.

Les circonvolutions du [secteur du] Labyrinthe pourraient en être l’image, à condition qu’il ne soit pas le repli sans fin d’un couloir d’angoisse mais, comme celui [du secteur] de Dédale, une suite de surprises et de chambres où l’extérieur s’oublie. »— Émile Aillaud, La Grande Borne à Grigny [Une ville, essai de réponse], Éditions Hachette.

Et c’est chaque facette du projet, jusqu’aux choix fondateurs a priori les plus éloignés de cet objectif presque métaphysique, qui sert l’aspiration fondamentale d’Émile Aillaud à bâtir une cité de rêveries[20] ; ainsi écrit-il à propos du refoulement de l’automobile hors de la Grande Borne : “On vivrait pour ainsi dire à l’intérieur des choses, à leur rythme sédatif ; l’enfant y serait autre - loin de la Simca.”[21]

Vivre à la Grande Borne aujourd’hui : l’utopie à l’épreuve

Situation économique

Comme en atteste son classement en zone urbaine sensible (fondé sur l’analyse d’indicateurs statistiques socio-économiques), la Grande Borne concentre une population en difficulté économique. En 1999, le taux de chômage sur la cité était de 26,2 % tandis que le taux de chômage des jeunes (19-25 ans) atteignait 40,8 %[22]. Pour faciliter le retour à l’emploi des résidents de la Grande Borne, la cité fait partie depuis 1997 d’une zone franche urbaine dont le périmètre a été étendu en 2007[23].

Dans la même optique, l’accent est mis sur la formation professionnelle et la création d’entreprises. Un centre de formation des apprentis a été ainsi construit rue du Labyrinthe ainsi qu’un hôtel d’entreprises face à la Grande Borne, sur le quartier du Plateau à Viry-Châtillon. Un second hôtel d’entreprises sera édifié sur la RN 445 dans le cadre du projet de rénovation urbaine pour prolonger la dynamique initiée par le premier.

Offre commerciale

Lors de l’édification de la cité, trois pôles commerciaux avaient été prévus pour desservir la Grande Borne : la place de l’Érable aux Patios, la place du Damier et les Places Hautes (par ordre croissant d’importance). Il s’agissait à chaque fois de commerces de proximité destinés à la clientèle de la cité, implantés en rez-de-chaussée de bâtiments d’habitation. Du fait même de sa vocation de proximité (absence de stationnement dédié et faiblesse des surfaces commerciales, par exemple) et de la bonne desserte de la cité, un important phénomène d’évasion commerciale s’est développé vers le centre commercial du Moulin à Viry-Châtillon, vers le centre commercial de Grigny II, voire plus loin, vers la ZA de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois ou le centre commercial régional d’Évry 2.

Ainsi, de nombreux commerces ont périclité au sein de la Grande Borne et l’offre s’est beaucoup réduite, désormais resserrée sur la place du Damier et sur les Places Hautes (cafés, salon de thé, épicerie, boucherie notamment). Pour maintenir une activité, certains locaux commerciaux ont été transformés en locaux associatifs, notamment sur les Places Hautes. Néanmoins, il faut signaler la tenue d’un important marché sur les Places Hautes tous les jeudis et dimanches : ce marché, très achalandé, attire une clientèle nombreuse venue de tout le département.

Équipements publics

Si la Grande Borne ne compte aucune crèche directement située sur la cité, de nombreux groupes scolaires ont en revanche été édifiés dès la construction de l’ensemble, conçus par Émile Aillaud en prise directe avec les quartiers d’habitation. On peut ainsi compter les écoles maternelles Pégase et Buffle (au nord de la cité), Centaure (à l’est), Cerf et Bélier (au sud) et Licorne (aux Patios) ainsi que les écoles primaires Autruche et Buffle (au nord), Bélier, Renne, Cerf et Élan (au sud). La Grande Borne émarge au secteur du collège Jean Vilar situé voie Athéna, entre la rue du Minotaure et la RD 310, face aux secteurs de l’Ellipse et de la Balance.

La cité compte deux gymnases, au Méridien et au Labyrinthe, une piscine sur le modèle Tournesol (à toit ouvrant) sur la RD 310, une maison de quartier, de nombreux locaux associatifs et des studios d’enregistrement (Bélier).

Architecture, sculpture et peinture : la Grande Borne, cité totale

"La Grande Borne est une cité de peintre autant que d’architecte" écrivait Émile Aillaud[24]. Les plasticiens ont en effet été associés au projet urbain et architectural de la Grande Borne dès sa genèse et les espaces caractéristiques de chaque secteur procèdent essentiellement de la rencontre entre le cadre bâti proprement dit (dont les façades sont mises en couleur et décorées de fresques) et les différentes œuvres d’art qui peuplent les différents quartiers. Les principaux artistes associés au projets furent François Lalanne, Gilles Aillaud, Lucio Fanti, Laurence et Fabio Rieti ainsi qu’Eva Lukasiewicz. L’animation des secteurs par des éléments singuliers (teintes des façades, œuvres d’art, …) s’inscrit dans une problématique plus large de recherche de la diversité des constructions alors même que celles-ci, pour d’évidents impératifs économiques et logistiques s’agissant d’un ensemble de 3 700 logements, sont massivement composées d’éléments produits en série par préfabrication lourde. Un travail sur le rythme et la forme des bâtiments a donc dû être effectué pour éviter l’écueil de la monotonie, tendanciellement favorisée par la préfabrication[25].

Préfabrication et diversité

Une fois le plan-masse de la Grande Borne arrêté, l’entreprise s’est orientée vers une réalisation par coffrages-tunnel et panneaux de façade lourds, malgré la complexité induite par la réalisation des panneaux de façade cintrés et des coffrages biais. Émile Aillaud a donc dû composer avec ce mode construction et en revenir à un système de refends normaux aux courbes (pour pouvoir retirer les coffrages) et au quadrillage des façades par des panneaux lourds de 2,7 mètres par 2,7 mètres, permettant de coïncider avec les refends. Ces panneaux de façades ont été exécutés suivant le procédé "Costamagna" : ils comportent une âme en briques creuses isolantes et deux parois en béton. Le revêtement en céramique a été posé en fond de moule.

Les planchers et les murs intérieurs ont donc été construits par la méthode du "coffrage tunnel", avec des moules cintrés pour les bâtiments courbes, qui permet la réalisation de longs édifices au moindre coût et en un temps record. Les panneaux de façade sont autoporteurs, mais ne supportent pas les planchers dont le poids est repris par les seuls refends qui forment la trame des bâtiments[26].

Il n’y a, sur toute la Grande Borne, que trois types différents pour les 21 000 fenêtres : une fenêtre carrée (1,35 m × 1,35 m), une porte-fenêtre étroite (0,85 m × 2,1 m) et une porte-fenêtre large (1,35 m × 2,1 m) réservée aux séjours. Avec ces trois types de fenêtres et la possibilité de les placer à gauche ou à droite de chaque panneau, des centaines de façades fondées sur des agencements différents sont envisageables. Le rythme des façades a donc, sur cette base, fait l’objet d’études particulières pour exprimer, tout au long d’un bâtiment, une gamme de variations propre à brouiller la linéarité et l’étendue d’un bâtiment, à particulariser l’ambiance d’un tronçon selon la contraction ou la dilatation de la façade courbe ou encore à imprimer un leitmotiv à l’ensemble du site. Se jouant d’une préfabrication par ailleurs profitable (substantielles économies d’échelle), l’architecte a pu ainsi générer d’une palette d’éléments de base extrêmement réduite une variété de façades impressionnante, encore accentuée par leur géomètrie et leur mise en couleur[27].

Façades et couleurs

Le traitement d’origine

Dès sa conception, la Grande Borne a été conçue comme un ensemble de bâtiments devant être mis en couleurs, pour compléter les effets spatiaux obtenus par les choix d’implantation (notamment l’emploi de courbes) et le rythme des façades animées par la position des percements. La palette chromatique employée a été élaborée par le peintre Fabio Rieti qui a utilisé une quarantaine de teintes différentes. D’une manière générale, les quartiers courbes sont traités en pâte de verre colorée fabriquée en Italie, matériau qui permet l’emploi d’une vaste gamme de nuances et une forte saturation des couleurs, tandis que les quartiers droits sont habillés de grès cérame de quatre couleurs, simples et fortes : blanc, noir, gris et rouge[28].

Fabio Rieti a plus particulièrement travaillé sur les effets plastiques induits par les teintes de la pâte de verre dans les quartiers courbes, notamment le Labyrinthe. Il s’agit principalement de jouer sur des dégradés linéaires pour passer sans brutalité d’une couleur à une autre, la gamme de nuances retenue étant suffisamment riche pour créer des fondus légers et doux. Ainsi, les teintes employées sur le Labyrinthe permettent-elles de marquer, par exemple, quelques points intenses par des couleurs saturées, lorsque les bâtiments se rapprochent, pinçant l’espace, ou s’éloignent, le dilatant. Sur certaines places, les couleurs suivent un dégradé vertical, étage par étage ou par bandes verticales. Enfin, certains contextes particuliers permettent d’offrir par les couleurs employées une résonance du toponyme : ainsi, les bâtiments de la place du Solstice sont-ils teintés de couleurs froides (essentiellement du bleu clair) sur les façades exposées au nord et de couleurs chaudes (notamment du jaune et de l’orange) sur les façades donnant au sud[29].

La réhabilitation de 1983-1990

Plus de quinze ans après la construction de la cité, les façades en pâte de verre offraient un aspect dégradé que l’entretien courant n’avait pas réussi à éviter. Fragiles, les panneaux de façade présentèrent rapidement des microfissures. Elles entraînèrent des infiltrations et l’apparition d’une humidité importante dans de nombreux logements, allant même jusqu’à en rendre certains inhabitables : en 1982, plus de 750 logements sont ainsi déclarés insalubres. Il s’ensuivit un important contentieux de construction qui fut finalement réglé à l’amiable, ouvrant la voie à une réhabilitation d’envergure[30].

Entre 1983 et 1990, après le démantèlement de l’Office Public HLM Interdépartemental de la Région Parisienne et la reprise du patrimoine de la Grande Borne par l’OPIEVOY, une réhabilitation des façades de grande ampleur fut lancée et confiée aux Ateliers Aillaud[31]. La pâte de verre étant presque impossible à réassortir, c’est une solution utilisant des écailles d’amiante-ciment colorées qui fut adoptée. Pour cette réhabilitation, Émile Aillaud fixa lui-même les principes et le procédé, alors que la mise en couleur initiale des façades avait été spécifiquement confiée à un coloriste, en la personne de Fabio Rieti, associé aux plasticiens qui réalisèrent les fresques murales.

Avec ce procédé, sa mise en œuvre (privilégiant les grands motifs abstraits) et ses limitations techniques, la réhabilitation différait radicalement de l’esprit de la mise en couleur initiale. Les écailles d’amiante-ciment sont en effet teintées dans des couleurs très tranchées et donnent aux bâtiments réhabilités une texture pleine d’aspérités dont l’aspect fragmenté est encore renforcé par la juxtaposition de couleurs marquées, sans nuance. Cette réhabilitation, notamment visible au Labyrinthe, est aujourd’hui, à son tour, frappée de vétusté.

Il est étonnant de constater combien l’esprit de cette réhabilitation tranche avec la subtilité et la douceur de la mise en couleur initiale. Il n’est pas indifférent de noter qu’à l’époque de cette reprise des façades, l’atelier d’Aillaud avait perdu la totalité de l’équipe conceptrice de la Grande Borne et ne comprenait plus qu’un seul collaborateur, en plus d’Émile Aillaud lui-même. Alors très âgé et privé du soutien de l’équipe de plasticiens et de coloristes présente lors de l’édification de la cité, il n’est pas déraisonnable de penser qu’Émile Aillaud n’ait pas saisi toute la mesure de l’enjeu de cette réhabilitation, en trahissant de fait l’esprit initial de la mise en couleur[32].

L’importance des œuvres d’art dans l’esprit des lieux

L’une des particularités les plus intéressantes de la Grande Borne réside dans le fait que le bâti a été conçu en combinaison, en relation avec les différentes œuvres d’art qui émaillent la cité[3]. Il s’agit là d’une intention forte d’Émile Aillaud qui associa systématiquement les artistes tout au long du projet, ce qui lui permit d’écrire :

« Ainsi les figures et les objets, les formes plastiques se coulent et s’insèrent dans la ville par la décision souveraine de quelques artistes qui ne jouent pas dans l’entreprise le rôle des éternels parents pauvres du 1%. Pas de mur encaissé, attribué autoritairement pour un revêtement, pas d’emplacement concédé au dernier moment pour dresser l’encombrant signal ou le modeste marbre sous-arpien qu’il faut bien mettre quelque part. L’artiste participe à l’élaboration de cet univers depuis la construction de plan-masse sur maquette; les emplacements s’imposent alors d’eux-mêmes par la métamorphose des volumes qui deviennent ville. Ou bien encore, le peintre ou le sculpteur prend possession d’un lieu et lui donne un sens nouveau. »

— Gérald Gassiot-Talabot, La Grande Borne à Grigny [Le pouvoir des peintres], Éditions Hachette.

Dans l’esprit de ses concepteurs, ces œuvres d’art, sculptures ou fresques (en réalité des mosaïques), ont à la fois une vocation utilitaire (certaines sculptures servent de jeux pour enfant, comme le Serpent des Radars ou le Gulliver de l’Œuf), ornementale (fresques) ou symbolique (comme la matérialisation du méridien de Grigny au Méridien ou de la course du soleil aux Solstices. Conçue en osmose avec le cadre bâti, participant de l’ambiance propre à chaque secteur par son dialogue avec les masses qui l’entourent, généralement magnifiée, l’œuvre d’art est une composante essentielle de cette “charge poétique, mystérieuse et indicible”[33] qui a été imprimée à la Grande Borne. Connaissant l’influence du grand maître sur Émile Aillaud[34], il est pertinent d’y relever une reprise et une extension des “objets à réaction poétique” dont Le Corbusier a parsemé le toit de ses Unités d’Habitation. Dans un cas comme dans l’autre, la relation qu’entretiennent les objets au ciel est primordiale.

Les fresques qui ornaient les murs de la Grande Borne ont été réalisées par Fabio Rieti (une pomme, une petite fille regardant l’autoroute, le visage de Rimbaud, Kafka et un arbre), Gilles Aillaud (un okapi), Cremonini (un nageur), Lucio Fanti (un paysage), Eva Lukasiewicz (des décors abstraits en forme d’illusions d’optique). Les principales sculptures sont quant à elles les œuvres de Francis Lalanne (deux pigeons aux Places Hautes) et de Laurence Rieti (le Gulliver de l’Œuf et le Serpent des Radars). Il faut enfin mentionner que ce sont les ouvriers carreleurs qui sont à l’origine des mosaïques des halls d’entrée[35]. Ces éléments, et notamment les fresques, donnaient à la Grande Borne cette sensation d’étrangeté[33], contribuant puissamment à l’atmosphère mélancolique et apaisante des lieux, cette “suite de silences”[13] chère à Émile Aillaud. Au fil des reprises des façades et des pignons (réfection de l’isolation notamment), la plupart des fresques sont aujourd’hui recouvertes : désormais invisibles, elles demeurent paradoxalement bien protégées en attendant un hypothétique retour à la lumière.

Cette importance donnée au geste artistique ne fut rendue possible que par le combat incessant de l’architecte pour économiser sur les coûts de construction par une organisation la plus rigoureuse possible du chantier. Sur l’esprit même d’une conception intégrée des ambiances (par les œuvres d’art) et des bâtiments, souvent raillé à l’époque, Gérald Gassiot-Talabot a ainsi rapporté la réponse d’Émile Aillaud à ses détracteurs :

"[…] Émile Aillaud a répondu […] au reproche qu’on lui fait quelquefois, assez drôlement, de “s’être fait plaisir” en construisant cette ville : “Le futile sérieux, dit-il, a fait perdre de vue aux architectes l’essentiel qui n’est pas de construire un bâtiment qui n’amuse qu’eux, mais de créer un monde apte à être habité”. Apte à être habité : je crois que ce programme, d’une exigence et d’une simplicité lapidaires, a été amplement rempli à la Grande Borne. Il reste aux responsables administratifs à transformer cette “aptitude” en réalité, et pour cela l’architecte a tout mis en place et ne peut être pris en défaut. Et qu’on ne vienne pas nous dire que les “transplantés des bidonvilles” et les “déportés du XIIIe arrondissement” n’ont “rien à foutre” de Rimbaud et de Kafka en effigie sur les pignons, ni de l’okapi qui glisse une tête curieuse le long d’un mur, ni des fruits géants posés çà et là sur les places et les espaces verts. Pour la raison bien simple que ni Rimbaud, ni Kafka, ni l’okapi n’ont rien - mais absolument rien - à voir avec l’absence du téléphone, la pénurie des crèches et l’éloignement du chemin de fer. Ils ne sont pas l’effet de quelques mécénats bienveillants, ni le produit d’un “un pour cent” miraculeusement étendu au secteur privé pour satisfaire les rêves d’enfance de M. Aillaud."

Gérald Gassiot-Talabot, La Grande Borne à Grigny [Introduction pour une ville en devenir], Éditions Hachette.

Il renchérit :

« Qu’ont-ils à faire de Rimbaud, ces immigrés qui partent à pied prendre le train de Juvisy, à cinq heures du matin ? Rien, bien sûr, sinon que ce n’est pas Rimbaud qui les prive d’autobus ou de bureau de tabac. Je ne peux pas ouvrir un café à la Grande Borne pour que ce soit plus gai. La seule chose que je puisse faire, c’est, à tout hasard, d’offrir Rimbaud en plus de l’HLM. »

— Émile Aillaud, Désordre apparent, ordre caché, Éditions Fayard.

Le Projet de Rénovation Urbaine (2004-2012)

“Entre deux interviews de M. Mottez, directeur de l’Atelier d’urbanisme de l’Établissement public de l’aménagement d’Évry, est posé le problème de la ségrégation sociale à Grigny, non seulement entre la Grande Borne et Grigny II, mais encore dans les H.L.M elles-mêmes. Son interrogation est celle de tous ceux qui aiment la Grande Borne et veulent assurer son devenir : "Faudra-t-il un jour la dynamiter parce qu’elle sera restée un gros quartier sans ville ?".”[36]

La remarque précédente était prémonitoire. En effet, la paupérisation de la population de la Grande Borne, la vétusté du bâti, l’inadaptation de la conception d’ensemble du quartier aux modes de vie actuels et le sous-équipement chronique du quartier en services collectifs ont conduit à une dégradation des conditions de vie, tandis que la délinquance endémique qui sévit sur certains secteurs a eu tôt fait de ternir l’image de la cité tout entière. La Grande Borne a ainsi été classée "îlot sensible régional" dès 1982, a ensuite été l’un des seize quartiers à bénéficier de la politique de "développement social des quartiers" dans les années 1980 et a finalement été reconnue comme l’une des 751 zones urbaines sensibles en 1995, avec la mise en place de la zone de redynamisation urbaine.

Face à ce constat, une intervention lourde sur le bâti, couplée à de nombreuses mesures d’accompagnement social, a été initiée dès les années 1990 avec la mise en place successive d’un Grand Projet Urbain (GPU) puis d’un Grand Projet de Ville (GPV). Le territoire bénéficie également de fonds européens spécifiques dans le cadre du programme FEDER Pic Urban II[37]. Une étape supplémentaire a été franchie avec la montée en puissance des politiques de renouvellement urbain liée à la loi no 2003-710 du 1er août 2003[38] : une reprise d’ampleur de la cité a été programmée dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine impliquant les villes de Grigny et de Viry-Châtillon, la communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, l’OPIEVOY, l’État et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ce projet de grande envergure se chiffre à près de 280 M€ de travaux et d’études, dont 130 M€ de subventions de l’ANRU et se déploie entre 2005 et 2012, la convention partenariale ayant été signée à la préfecture de l’Essonne le 30 janvier 2007[39].

Le parti urbain adopté pour ce projet de rénovation urbaine répond à un double objectif : ouvrir la Grande Borne sur le reste de la ville, notamment sur la ZAC Centre-ville de Grigny et désenclaver les différents secteurs de résidence, naturellement tournés au repli sur eux-mêmes par leur forme caractéristique. Le premier des deux volets d’opérations principaux est donc l’ouverture d’une voirie traversante entre le secteur du Damier et la RN 445 qu’elle rejoint au niveau de la place de la Carpe (secteur des Places Hautes) via la lisière de la Plaine Centrale. Le second volet consiste en un réaménagement lourd du secteur du Damier, notamment pour en faire le trait d’union, par-dessus l’autoroute A6, entre la Grande Borne et la ZAC Centre-ville de Grigny. Ce dernier volet prévoit à ce titre la construction d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute. Pour préserver une des œuvres majeures d’Émile Aillaud, et notamment l’organisation spatiale caractéristique de la Grande Borne en sous-secteurs ayant une identité visuelle propre, le nombre de démolitions est limité à 355 logements dont la majeure partie sert à libérer les emprises nécessaires au passage de la voirie traversante. Le projet prévoit également la réhabilitation et la résidentialisation de la plupart des logements[39].

Il est à noter que, s’il est difficile de faire diminuer de façon significative le nombre de logements sociaux sur site du fait des contraintes patrimoniales qui pèsent sur les démolitions, du moins l’ensemble de la reconstitution de l’offre locative sera effectué hors site, sur la ZAC Centre-ville de Grigny en l’occurrence. Une amorce de mixité sociale sur le quartier devrait être assurée par les opérations de l’Association Foncière Logement et par une opération d’accession sociale à la propriété sur le secteur du Damier. En termes d’aménagements, l’accent est mis sur la réfection et la reprise des voiries principales, notamment la transformation en boulevard urbain de la RN 445 qui longe la Grande Borne à l’ouest, ainsi que sur la remise en état des réseaux d’assainissement, qui sont pratiquement d’origine. Enfin, le projet comporte un programme ambitieux de création ou de rénovation d’équipements, notamment scolaires, culturels et sportifs, aujourd’hui vétustes, pour les remettre aux normes actuelles et répondre aux besoins de la population, lesquels ont évolué depuis la construction de la Grande Borne[39].

Sur site, les opérations sont désormais engagées et la première phase du projet (essentiellement la réalisation d’équipements municipaux et communautaires) est en cours de réalisation.

Images

Voir aussi

Vue aérienne sur GoogleMap

Bibliographie

- Gérald Gassiot-Talabot & Alain Devy, La Grande Borne à Grigny, ville d’Émile Aillaud, Hachette, 1972, 189 p. (ISBN 23-71-2132-01).

avec des textes d’Émile Aillaud, de Fabio Riéti et de Gilles Aillaud

- Jean-François Dhuys, L’architecture selon Émile Aillaud, Dunod, 1983, 210 p. (ISBN 2-04-012127-7)

- Émile Aillaud, Désordre apparent, ordre caché, Fayard, 1975, 225 p.

- Raymonde Moulin, François Dubost, Alain Gras, Jacques Lautman, Jean-Pierre Martinon, Dominique Schnapper, Les architectes. Métamorphose d'une profession libérale, Calman-Lévy, 1973, 293 p. (ISBN 26238-03-3271).

Description du processus de conception de la Grande Borne (démarches préliminaires, autorisation et contrôles administratifs, financement, relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage, entre l'architecte et son agence, parti architectural) dans la cadre d'une étude sociologique sur la profession d'architecte en France

Liens externes

- (fr) Site de la ville de Grigny pour une description de la Grande Borne

- (fr) Une histoire de la Grande Borne sur un site du Conseil Général de l’Essonne

- (fr) Présentation du projet de rénovation urbaine de la Grande Borne sur le site du GIP de Grigny et Viry-Châtillon

- (fr) Galerie de photos prises peu après la construction de la Grande Borne

Références et notes

- http://opievoy.fr

- Le Monde du 8 novembre 2005 : "À Grigny, les habitants se mobilisent la nuit pour protéger les lieux publics"

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 26)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 177)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 42)

- Site Inventaire-Invention : entretien avec Marc Duval

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 49)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 41)

- "Il faut que la mère qui habite au dernier étage puisse voir son enfant jouer dans la rue et l’appeler pour qu’il vienne faire ses devoirs." (Gérald Gassiot-Talabot & Alain Devy, La Grande Borne à Grigny, ville d’Émile Aillaud)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 48-62)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 48-49)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 106-107)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 50-56)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 100-101)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 56-61)

- "D’étroites dessertes permettent à l’intérieur de la ville les circulations de service, mais aucun stationnement ; la distance la plus longue pour garer sa voiture est 150 m. Voilà le paysage et surtout l’esprit débarrassés de l’automobile." (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 49)

- "Une ville comme un appartement : « Enclore est un grand rêve humain ; n’être jamais attaqué. Un absolu de l’inconscient heureux » (Bachelard)." (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 40)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 22)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 29)

- François Loyer, Clés pour Grigny in L’Œil, novembre 1969

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 61)

- Insee Île-de-France - À la page n° 235, avril 2004 - disponible sur le site de la DIV[PDF]

- Carte disponible sur le site de la DIV[PDF]

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 69)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 65-69)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 178)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 66-67)

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 169)

- Voir par exemple : (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 74-75)

- Site de la Banque des savoirs de l’Essonne

- Site de la Banque des savoirs de l’Essonne

- Site Inventaire-Invention : entretien avec Marc Duval

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 13)

- Aillaud écrivait à ce propos : "Le Corbusier a inventé un univers que je désapprouve mais il a inventé un univers. Imaginez un ensemble de paquebots ancrés dans les feuillages, quel génie ! Son monde naturiste, communautaire et égalitaire n’était pas sans beauté. Mais de l’utopie de Le Corbusier, on a compris et on n’a copié que la forme."

- (Gassiot-Talabot & Devy 1972, p. 32-33)

- Jean Dariulat, "L’âme d’une ville" et "Faut-il dynamiter la Grande Borne ?" in C.F.J.-Info (10 décembre 1971)

- Le programme PIC Urban II à Grigny

- dite d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

- Convention partenariale et contenu du projet disponible sur le site du GIP de Grigny et Viry-Châtillon

- Portail de l’Essonne

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Catégories :- Hameau ou lieu-dit de l'Essonne

- Logement social en France

- Quartier d'une ville de France

- Quartier français de plus de 10 000 habitants

Wikimedia Foundation. 2010.