- Guerre des Goths (535-553)

-

Guerre des Goths (535-553)

Informations générales Date 535 - 553 Lieu Péninsule italienne Casus belli Assassinat d’Amalasonte Changements territoriaux annexion de l'Italie et création de l'Exarchat de Ravenne Issue destruction du royaume Ostrogoth Belligérants  Empire romain d'Orient

Empire romain d'OrientOstrogoths Commandants Bélisaire

NarsèsThéodebert

Totila

TeiasGuerre entre Ostrogoths et Byzantins Batailles Rome - Sena Gallica - Taginae - Vésuve modifier

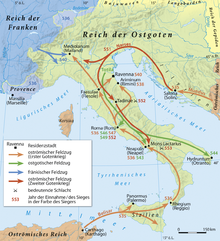

La guerre des Goths (535-553) est un conflit qui oppose les Byzantins et les Ostrogoths en Italie entre 535 et 553. Cette guerre intervient suite à la décision de Justinien Ier en 535 de reconquérir les provinces romaines occidentales perdues à la fin du siècle précédent lors de leur conquête par les Hérules d'Odoacre puis les Ostrogoths de Théodoric le Grand.

Sommaire

Phases de la guerre

Débarquement de Bélisaire en Italie et conquête de Rome

Le casus belli est offert à Justinien (selon un schéma déjà utilisé contre les Vandales de Gélimer en Afrique) par l’exil puis l’assassinat en 535 d’Amalasonte, fille et héritière de Théodoric, dont les ambassadeurs avaient signé un pacte avec Justinien selon lequel les troupes impériales pouvaient utiliser les ports siciliens du royaume contre les Vandales.

Le chef militaire byzantin chargé de diriger les opérations est Bélisaire, tout auréolé de son succès contre les Vandales. Avec des troupes peu nombreuses au départ, ainsi que des contingents de Vandales intégrés à son armée, Bélisaire conquiert rapidement la Sicile et débarque dans la péninsule italienne pour s'emparer, fin 536, de Rhegium (Reggio di Calabria) et de Naples. En décembre 536, il est déjà devant Rome, contraignant à la fuite le nouveau roi des Goths Vitigès, qui s'est emparé du pouvoir par l'assassinat du meurtrier d'Amalasonte, Théodat.

L’année suivante, Bélisaire, n’ayant pas suffisamment de troupes pour affronter l’ennemi en terrain découvert, se réfugie dans Rome et défend la cité au cours du long siège que les Goths entreprennent (de janvier 537 à mars 538), siège qu’il entrecoupe de quelques incursions en dehors des murailles de la ville (comme lors de la bataille de la porte Pinciana).

Chute de Milan et conquête de Ravenne

Quand les renforts venus de Byzance et dirigés par Narsès arrivent, Bélisaire organise une nouvelle offensive : il envoie Narsès libérer Ariminum (Rimini) assiégé et Mundila, un autre lieutenant, conquérir Mediolanum (Milan) au nord. Mais il ne se passe pas beaucoup de temps avant que des différends entre Narsès (dont le rôle est probablement de surveiller Bélisaire) et celui-ci se fassent jour : ceux qui en supportent les conséquences sont les habitants de Milan qui, assiégés par 30 000 Goths commandés par Uraia et défendus par une garnison de seulement 800 hommes sous le commandement de Mundila, sont contraints de capituler : Mundila est envoyé à Rimini, mais les habitants sont passés au fil de l’épée et la ville rasée jusqu'au sol (539).

En 539, les Francs, sous le commandement de Théodebert, interviennent temporairement dans le conflit. Ils réussissent à prendre et à saccager Milan alors que Narsès est rappelé à Byzance. La manœuvre conçue par Bélisaire est de mettre le siège devant Ravenne, capitale des Ostrogoths, et de capturer Vitigès.

Les Ostrogoths offrent alors à Bélisaire la couronne royale à condition qu’il leur laisse la vie et leurs terres. Bélisaire accepte ou feint d’accepter et rentre dans Ravenne où il signe un traité avec Vitigès. Bélisaire, rappelé par Justinien, doit partir à la frontière Perse. Vitigès et de nombreux Goths l’accompagnent et participeront aux guerres contre les Perses.

Les Ostrogoths du Nord de l’Italie considèrent ce départ, qui amène en Italie un préfet du prétoire et le gouvernement régulier de Rome, comme une trahison et se soulèvent, offrent la couronne à Uraia, qui la refuse, puis à Ildibald, neveu du roi Wisigoth Theudis. Ildibald part de Pavie avec 1000 hommes et remporte un sérieux succès auprès de la population écrasée d’impôts. Il triomphe de l’armée romaine à Trévise mais est assassiné en mai 541. Éraric, un Ruge, lui succède, négocie avec Justinien, lui offrant de trahir son armée contre le titre de Patrice. Il est assassiné avant d’avoir pu mener à bien son projet en septembre 541.

Ascension et victoires de Totila

L’absence en Italie de Bélisaire et les dissensions entre les généraux byzantins permettent aux Goths de réorganiser leurs forces dans le nord de la péninsule, forts de leur succès à Milan. Par ailleurs, Procope souligne que Bélisaire s’est contenté de la prise de Ravenne en estimant qu’aucun danger ne pourrait venir d'au-delà du Pô. Il se trompait : en 541, les Ostrogoths acclament Badùila (passé dans les chroniques comme Totila, l’Immortel), chef de la garnison de Trévise, comme leur nouveau chef après que celui-ci a assassiné son prédécesseur, coupable d’avoir négocié avec l’empereur.

Totila tire tout de suite les leçons des erreurs commises par Vitigès : il évite de s’épuiser en d’incessants sièges où les Byzantins peuvent avoir l’avantage et profite de sa supériorité numérique en contraignant Bélisaire à l’affronter en venant par la mer.

Il comprend aussi que la guerre ne peut pas être gagnée sans le soutien des Italiens, majoritairement favorables aux Byzantins. Comme il ne parvient pas à gagner le soutien des propriétaires terriens et des patriciens (tous, peu ou prou, fidèles à l’empereur), il cherche à obtenir celui de la population rurale en mettant en place une réforme agraire de type égalitaire. Du point de vue militaire, il s’engage avec succès dans une campagne contre les Byzantins et reconquiert toute l’Italie septentrionale, descendant le long de la via Flaminia (laissant aux mains des Grecs quelques forteresses comme Spolète et Pérouse), évitant Rome et attaquant et prenant Naples (543).

Il ne faut donc pas s’étonner si Totila, roi d’un peuple arien, décidé et cruel ennemi des propriétaires terriens (entre autres les ecclésiastiques), est décrit sous des couleurs sombres par les membres de l’Église en Italie, y compris lorsque Justinien a brutalement remplacé (et fait assassiner, comme l’insinue perfidement Procope) le Saint-Père Silvère par le bien plus « doux » pape Vigile : le pape Grégoire Ier présente Totila comme un Antéchrist et Saint Benoît qui, selon la légende, a reçu à Montecassino la visite du roi goth peu de temps avant la prise de Naples, lui prédit la conquête de Rome suivie de sa chute s’il ne revient pas sur ses « propositions criminelles » (parmi lesquelles, peut-être, la réforme agraire).

Compte tenu de sa situation désespérée, Bélisaire est rappelé en Italie en 544 et essaie en 545 (la deuxième fois depuis le début de la guerre) de défendre Rome contre Totila qui en installe le siège après la prise d’Assise et de Spolète. Rome est conquise le 17 décembre 546 par les Goths dont les offres de paix, transmises par l’intermédiaire du prélat Pélage (futur pape Pélage Ier), sont refusées par Justinien qui leur répond de « traiter directement avec Bélisaire », en enjoignant de ne pas porter préjudice à la beauté de Rome. Totila, magnanime, épargna la ville et s’en retire momentanément. Ceci lui coûte le siège (le troisième) et la prise de Rome par Bélisaire en 547 qui envoie les clés de la ville à Constantinople. Justinien, jaloux et effrayé par les succès de Bélisaire (d’après les écrits de l’historien Procope, secrétaire du général), se fait prier pour envoyer des renforts supplémentaires. Bélisaire cherche alors l’appui de l’impératrice Théodora en se servant de sa femme Antonina, une de ses proches. Mais, le 1er juillet 548, Théodora meurt et Justinien rappelle définitivement Bélisaire à Constantinople. Le départ de Bélisaire provoque la reconquête immédiate de Rome par Totila (pour la quatrième fois, 549).

Pendant ce temps, Bélisaire est envoyé sur les bords du Danube combattre les Bulgares.

Mort de Totila et victoire des Byzantins

Justinien lance une nouvelle campagne pour la conquête de l’Italie. À la tête des troupes, il nomme son neveu Germanus. Il envoie également une autre armée commandée par Liberius attaquer les Wisigoths en Espagne.

Après la mort de Germanus, en 551, Narsès obtient de nouveau le commandement des opérations en Italie. Il rassemble une armée importante sans témoigner beaucoup de scrupules pour enrôler dans ses troupes (en se montrant généreux) des barbares slaves, des Lombards et des Francs, avec lesquels il se dirige directement vers Rome. Comme il ne peut traverser la Via Flaminia à Fano, à cause de la forteresse de la gorge du Furlo, il prend probablement la route de Sassoferrato et Fabriano, et vainc Totila à la bataille de Taginae (Gualdo Tadino), bataille dite des Busta Gallorum. Totila, blessé, réussit à fuir mais meurt peu de temps après à un endroit appelé Caprae, correspondant à l’actuelle frazione de Caprara (où est situé un « tombeau de Totila »). Après ce combat décisif, Narsès contraint à la reddition les Goths occupant encore Rome.

C'est ici que Procope place son fameux commentaire qui voit dans la victoire byzantine un malheur pour les habitants de Rome. En effet, les barbares enrôlés dans les troupes de Narsès se sont livrées au saccage de la ville (au point de « violer les femmes dans les églises »), tant et si bien que le général s’est hâté de les renvoyer dans leurs foyers (en particulier les Lombards : Paolo Diacono, Lombard, a évité dans son Historia Langobardorum de parler de cet épisode).

Lors de la bataille suivante, la Battaglia dei Monti Lattari, Narsès a raison de Teias (successeur de Totila) et de ce qui reste de l’armée des Goths en Italie. Teias est ainsi le dernier des rois goths.

Une partie des Ostrogoths survivants aurait quitté l'Italie. Au Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle au moins, les habitants du canton d'Uri en Suisse, et particulièrement ceux de la vallée d'Urseren, se disaient descendre des Ostrogoths contraints de quitter l'Italie dans les années 550, lorsque leur royaume fut définitivement détruit par Narsès[1].

La Pragmatique Sanction de 554 remet tous les territoires de l’Italie sous la législation de l’Empire byzantin et redonne aux propriétaires terriens les terres qui avaient été aliénées par l’« immonde » Totila en faveur des paysans. Ceci aggravera par la suite les conditions déjà précaires des Italiens. Comme conséquence de la guerre, des privations et des taxes, une terrible épidémie de peste s’abat sur l’Italie de 559 à 562.

Conquête éphémère

La reconquête italienne est éphémère pour les Byzantins. Selon les écrits de Paul Diacre, les dissensions entre Narsès et le nouvel empereur Justin II (ou plus exactement, comme l’indique Paul Diacre avec ironie, les insultes continuelles de l’impératrice Sophie) poussent le général à appeler en Italie le roi des Lombards Alboïn. Selon des recherches historiques récentes, il s'agit peut-être d'une exagération : la présence de Lombards commandés par Alduin (le père d’Alboïn) est déjà attestée par Procope à la bataille de bataille de Taginae.

Selon la tradition rapportée par Paul Diacre, le jour de Pâques 568 Alboïn entre en Italie. Les Byzantins sont contraints de se retirer face à l’avance des Lombards, si bien qu’en 571, l’exarchat de Ravenne ne contrôle plus en tout et pour tout quelques centres côtiers. La brève domination byzantine a été particulièrement dure, d’une part par la levée de taxes exorbitantes aux Italiens, et d’autre part parce que les violences qui ont suivi le conflit ont prélevé des caisses de l’Empire romain d’Orient des fonds qui auraient été plus utiles pour contrer les menaces apparues alors à l’Est.

Conséquences de la guerre

Les conséquences de la guerre se feront sentir sur l’Italie pendant très longtemps après la fin de la guerre. La population, pour ne pas être impliquée, a abandonné les villes pour se réfugier dans les campagnes, rompant ainsi d’un coup le processus d’agrégation et d’urbanisation. Même si les chiffres rapportés par Procope sont probablement exagérés, on peut estimer qu’à peu près la moitié de la population d’Italie a été décimée lors des batailles ou des sièges, par les famines et par la peste. Les détails, relatés par Procope, des souffrances subies par la population de Milan durant le siège de 539 sont particulièrement horribles. On ne pourra parler d’un renouveau de l’Italie qu’avec la naissance des « communes », au cœur du Moyen Âge.

D’autre part, la différence entre les domaines lombards en pleine terre, typiquement organisés en duchés (Cividale, Vérone, Pavie, Milan, Spolète, Bénévent), et les domaines byzantins sur la côte (Venise, Naples, Ravenne, la Pentapole byzantine) initie le processus de fragmentation politique qui sera la caractéristique de l’Italie au cours des mille ans qui suivront.

Fonds historiques

La plupart des informations aujourd’hui disponibles sur la guerre des Goths ont été transmises par Procope de Césarée, le secrétaire de Bélisaire, qui les relate dans quatre des huit livres composant son Histoire de la guerre. Procope a participé directement aux premières phases des opérations, en particulier durant le premier siège de Rome (537-538). Mais Procope n’était pas un ami de Justinien et pour cette raison, selon certains historiens, ses affirmations et ses commentaires sont à prendre avec réserve.

Un témoignage important est fourni par l’ouvrage De origine actibusque Getarum, de l’historien Jordanès, lequel, Goth d’origine, donne une vision complémentaire de celle de Procope.

Références

- Johann Georg Altmann, État et délices de la Suisse ou Description historique et géographique des treize cantons suisses et de leurs alliés, S. Fauche, 1778. Extrait

Sources

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Guerra gotica (535-553) » (voir la liste des auteurs)

- Portail de l’histoire militaire

- Portail du monde byzantin

Catégories :- Histoire de l'Italie médiévale

- Histoire militaire de l'Italie

- Guerre de l'Empire byzantin

- Ostrogoths

Wikimedia Foundation. 2010.