- Françoise de graffigny

-

Françoise de Graffigny

Françoise de Graffigny Activité(s) Écrivaine Naissance 1695

NancyDécès 1758

ParisLangue d'écriture Français Genre(s) Roman Françoise de Graffigny née d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt le 11 février 1695 à Nancy et morte le 12 décembre 1758 à Paris, est une écrivaine lorraine.

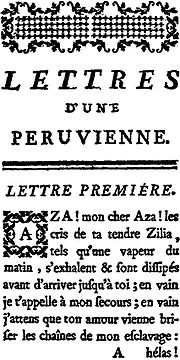

Auteure du célèbre roman Lettres d'une péruvienne paru en 1747, elle est une des femmes les plus importantes de la littérature du XVIIIe siècle[1]. Célèbre de son vivant, elle a sombré dans l’oubli pendant la Révolution française. Ce n’est qu’avec l’avènement du mouvement féministe des années 1960 qu’elle fut redécouverte et que de nouvelles éditions de ses œuvres furent publiées.

Sommaire

Biographie

Son enfance

Françoise d’Issembourg d’Happoncourt est née à Nancy en France[2]. Son père était un militaire nommé François d’Happoncourt. Il épousa Marguerite Callot, une petite-nièce de l’illustre graveur lorrain Jacques Callot[3]. Dans son enfance, Françoise reçut une certaine éducation. Elle savait lire et écrire à l’âge de 13 ou 15 ans[4]. Son biographe, English Showalter, a découvert cet extrait écrit de sa propre main décrivant ses parents et son enfance parmi ses papiers à la Bibliothèque nationale de France.

« Je suis née fille unique d’un gentilhomme qui n’avoit d’autre mérite de celui d’être bon officier. La douceur et la timidité de ma mère, jointes à l’humeur violente et impérieuse de mon père ont causé tous les malheurs de ma vie. Séduite par l’exemple de l’une, intimidée par la sévérité de l’autre, mon âme perdit dès l’enfance cette force sans laquelle le bon sens, la raison et la prudence ne servent qu’à nous rendre plus malheureux »[5].

À 16 ans, Françoise, que l’on disait très belle[6], dut rapidement choisir entre la vie d’une femme mariée ou celle d’une religieuse. La première option offrait semble-t-il plus d’avantages à sa famille. Son adolescence fut donc brève puisqu’elle se maria l’année suivante, à l’âge de 17 ans[7].

Son mariage

Il semblerait que ce fut son père qui décida du mariage de Françoise avec un jeune officier du nom de François Huguet de Graffigny, au service du Duc de la Lorraine. Une carrière brillante semblait attendre le fiancé dont le père, Jean Huguet, était Seigneur de Goncour, Pagny, Dollaincourt, Courcelles, Graffigny et Chemin, un personnage de beaucoup d’influence dans la région[8]. Le couple fut marié le 19 janvier 1712 à l’église de Saint-Nicolas-de-Port[9]. On leur offrit de nombreux cadeaux comme c’était l’usage et on les aida à s’établir et à commencer une vie ensemble[10]. Elle résida alors à Villers-lès-Nancy, dans une maison bourgeoise, héritée de sa mère (nièce de Jacques Callot), que son époux s’était engagé à restaurer. Cette demeure, aujourd’hui baptisée « château de Madame de Graffigny », fait partie d’un ensemble plus vaste : le parc Madame de Graffigny, situé rue Albert-Ier à Villers-lès-Nancy, qui comprend également en rez-de-jardin une galerie d’art, ouverte en 2006, et qui accueille tous les mois des expositions aussi variées que les collections chinoises de Daum en 2006, le show Chocolat (travail artisanal artistique du chocolat) en 2007 ou en 2008, une exposition consacrée à Charles Gomien, portraitiste du XIXe siècle né à Villers en 1808 et précurseur d’une « autre école de Nancy ». D’autres occupants célèbres ont habité le château : Benjamin Constant ou Mathieu de Dombasle.

Cependant, le bonheur du couple ne dura pas longtemps. Françoise de Graffigny se retrouvait mariée avec un homme qui aimait le jeu, qui buvait et qui la battait « jusqu’à mettre en danger [ses] jours, aggravant ses brutalités par une grande avarice […] »[11]. Voici comment elle décrit sa situation malheureuse dans une lettre à son père en 1716, soit 4 ans après son mariage :

« Mon père, je suis obligée dans l’extrémité où je me trouve de vous supplier de ne me point abandonner et de m’envoyer au plus vite chercher par M. de Rarecour, car je suis en grand danger et suis toute brisée de coups ; je me jette à votre miséricorde et vous prie que ce soit bien vite ; il ne faut dire que c’est d’autres que moi qui vous l’ont dit, car tout le monde le sait[12] »

Pendant leur 11 années de mariage, le couple eut trois enfants, Charlotte-Antoinette née au mois de juin 1713, Jean-Jacques au mois de mars 1715 et Marie-Thérèse en 1716, qui moururent tous en bas âge[13]. Par la suite, son époux se rendit souvent absent et lorsqu’il fut présent ses abus se multiplièrent. Françoise de Graffigny fit donc, dans les formes légales, une demande qui visait à obtenir un décret de séparation. Grâce à plusieurs témoins qui affirmèrent avoir vu ou entendu M. de Graffigny battre sa femme, elle l’obtint en 1723. Monsieur de Graffigny mourut deux ans après, en 1725[14].

Veuve et vie amoureuse

Une fois veuve, Françoise de Graffigny qui avait perdu sa mère en 1727 et son père en 1733 se trouva libre de toute obligation familiale[15].

Vers 1730, elle rencontra François-Antoine Devaux en Lorraine et tous deux devinrent de grands amis ce dont témoigne une longue correspondance épistolaire où ils partagèrent toutes sortes de secrets. Françoise de Graffigny y parlait de ses relations amoureuses avec Léopold Desmarest, tandis que Devaux lui détaillait ses ambitions littéraires (Devaux sera nommé lecteur de Stanislas Leszczynski - ancien roi de Pologne, père de la reine de France Marie Leszczynska, nouveau duc de Lorraine - qui s’installa dans son duché en 1737). Ils s’appelaient entre eux Panpan (diminutif lorrain pour "François") et Abelle[16]. Ils s’écrivaient presque tous les jours et c’est pour cette raison que leur correspondance est devenue une ressource historique importante[17]. Leurs milliers de lettres nous offrent un excellent tableau de la vie quotidienne (et de l’existence de deux intellectuels) au XVIIIe siècle. Voici un extrait d’une lettre de Françoise de Graffigny à François-Antoine Devaux :

« Il est sept heures, mon cher Panpan ; je viens de recevoir deux de vos lettres, mais Desmarest n’est point arrivé ; que fait-il donc? Ce n’est pas que sa chambre ne soit prête, car j’y ai entendu faire du feu il y a plus de trois heures. On lui donne la chambre de la grosse dame, qui est à côté de la mienne. Je ne vous parle pas de mon impatience de le revoir, vous la connaissez, je crois, mieux que moi »[18].

Son seul grand amour fut donc ce jeune officier, Léopold Desmarest, de 13 ans plus jeune qu’elle, fils d’un musicien renommé dans toute l’Europe qui resida à la cour de Lorraine, Henry Desmarest. Ils maintinrent une relation amoureuse depuis la fin des années 1720 jusqu’au début des années 1740. C’est à Paris qu’elle connaitra ses moments les plus heureux avec lui alors qu’il l’accompagne chez ses amis et qu’il divertit l’assemblée en chantant ou en racontant de spirituelles plaisanteries[7].

Tant qu’elle vécut en Lorraine, Françoise de Graffigny se rendit assez souvent au château de Cirey (propriété d’Émilie du Châtelet qui, depuis 1734, y séjournait avec Voltaire) et en décembre 1738, à bout de ressources, elle revint à Cirey qui aurait du devenir son havre définitif ; mais, en mars 1739, elle quitta Cirey pour Paris, après une scène pénible où elle fut injustement accusée d’avoir volé et livré à un éditeur parisien des copies d’un chant de la Pucelle[7] une œuvre de Voltaire qu’il aurait été dangereux de publier sans précautions. Qui plus est, lors de ce séjour à Cirey, elle souffrit énormément du froid, Voltaire allant jusqu’à lui compter les buches de sa cheminée. Sa santé en fut gravement altérée.

À Paris

Arrivée à Paris, elle reprit contact avec la duchesse de Richelieu (elle avait été sa dame de compagnie lorsque celle-ci n’était encore que Mademoiselle de Guise) qui l’hébergea et lui procura de nombreuses relations.

C’est à Paris que Françoise de Graffigny fait l’expérience, pour la première fois, du monde des lettres. Connue à présent comme « la grosse » (sans doute à cause de son corps devenu voluptueux)[19], elle se joint à une société nommée la Société du bout du banc et qui se réunit dans la demeure d’une actrice nommée Quinault cadette. Parmi ceux qui la fréquentent on trouve entre autres, Marivaux, Rousseau, D'Alembert ou Diderot[7]. Françoise de Graffigny commence alors à écrire « quelques modestes essais »[20]. Ceux-ci étaient sans doute destinés à une lecture de groupe (ils ont tous disparu)[21]. Après la mort, en 1740, de sa bienfaitrice la duchesse de Richelieu, la situation matérielle de Françoise de Graffigny était devenue encore plus précaire. Elle décida donc de tenter de gagner quelque argent en publiant ses écrits[21].

La vie d’écrivaine

Elle persista dans son parcours d’écrivaine et composa une pièce l’Honnête Homme, un dialogue De la réunion du bon sens et de l’esprit et une tragédie en vers, Héraclite. En 1745, elle s’orienta vers une écriture d’imagination et composa pour le Recueil de ces Messieurs (une publication anonyme qui émanait de la Société du bout du banc) un texte paradoxal d’esprit libertin intitulé Nouvelle espagnole ou Le mauvais exemple produit autant de vertus que de vices. Elle connut bientôt un succès presque immédiat avec la parution de son livre, les Lettres d'une péruvienne en 1747. On peut dire que « d’un seul coup, cette femme vieillissante devint un auteur en vogue »[21]. Le succès continua avec la parution de sa première pièce Cénie. L’écriture lui était aisée, une évidence si l’on considère la qualité de l’impressionnante correspondance adressée à Devaux de 1738 à 1758.

Françoise de Graffigny est aussi l’auteure de journaux intimes et d’une importante correspondance remplissant 14 volumes. Elle a écrit plus de 2500 lettres sur une période de 25 ans[22]. Ce sont les lettres de sa correspondance avec Devaux écrites de Cirey qui connurent le plus grand succès. Les quelques mois qu’elle passa de décembre 1738 à mars 1739 en compagnie de Voltaire et de sa maîtresse, Émilie du Châtelet enrichissent notre connaissance du quotidien de ces deux personnages célèbres et lui valurent une certaine notoriété. Un volume basé sur ces écrits, intitulé Vie privée de Voltaire et de Mme de Châtelet parut en 1820 et c’est ainsi que l’œuvre de Françoise de Graffigny ne disparut pas complètement de l’histoire littéraire[23]. Le livre nous offre un tableau détaillé et animé de sa vie, de la vie de ses amis et du quotidien au XVIIIe siècle.

Dernière année

En 1758, Françoise de Graffigny fit représenter sa dernière pièce, la Fille d’Aristide, une œuvre qui suscita beaucoup de critiques. Selon Robert Laffont Françoise de Graffigny ne se remit jamais des afflictions causées par cet échec. Cependant, dans sa correspondance avec Devaux, elle insista sur sa propre indifférente pour la façon dont la pièce avait été accueillie[24]. Par la suite, bien qu’elle ait tenté de se comporter normalement en public, les signes évidents d’une détérioration de sa santé se multiplièrent et pendant l’été 1758 elle commença à souffrir d’évanouissements violents. Voici ce qu’elle en dit dans ses lettres :

« Avant-hier le soir j’ay été saisie d’un mouvement douloureux dans toutes les parties du corps. Cela n’a duré qu’un instant mais j’ay cru que c’était le dernier de ma vie. Hier à peu près la même heure, j’ai eu une espèce d’étourdissement suivit d’un noir dans l’âme et d’un frisson et d’une faiblesse si grande que je ne puis t’en donner l’idée »[25].

Françoise de Graffigny tenta de poursuivre sa correspondance, ses visites et ses lectures malgré ses évanouissements qui persistaient et empiraient. C’est à neuf heures du soir le 12 décembre 1758, alors qu’elle était l’hôtesse d’une soirée, qu’elle s’éteint définitivement chez elle, entourée d’amis[26].

Œuvres

Succès et échecs

Le succès des Lettres d’une Péruvienne continua pendant plusieurs années. On multiplia les éditions ainsi que les traductions. Grâce à cette popularité, la Cour de Vienne demanda à Françoise de Graffigny d’écrire des pièces de théâtre pour les jeunes archiducs et archiduchesses – parmi lesquels se trouvait Marie-Antoinette, future reine de France[21]. Françoise de Graffigny ouvrit aussi à Paris son propre salon qui accueillit des intellectuels d’une certaine notoriété comme Duclos, Fréron, Marivaux, Marmontel, Prévost, Voltaire, D’Alembert, Rousseau; quelques habitués du cercle de Quinault cadette le fréquentèrent aussi[21].

Françoise de Graffigny connut le succès une seconde fois en composant la pièce de théâtre Cénie (en 1750) qui connut un succès immédiat et fut représentée 25 fois durant l’année de sa parution[21] ce qui représenta de nouvelles rentrées d’argent. La pièce revint en vogue entre 1754 et 1760 et fut représentée 32 fois, ce qui pour l’époque était un triomphe[21].

Françoise de Graffigny fut alors considérée une femme de lettres célèbre. Elle écrivit une autre pièce de théâtre, la Fille d’Aristide qui fut représentée au mois d’avril 1758. Malheureusement, elle ne connut pas le succès de sa première œuvre théâtrale; ce fut même un terrible échec. Les critiques furent très dures et l’auteure les accepta très difficilement. Le critique littéraire Melchior Grimm a dit de cette pièce qu’elle était « fort mal écrite, remplie de sentences triviales et ambiguës. »

« Il n’y a pas une scène qui soit ce qu’on appelle faite. […] Il n’y a pas un rôle qui ne soit d’une absurdité ou d’une platitude complète. On ne conçoit pas comment l’auteur de Cénie a pu faire une chute si énorme ! »[27]

Françoise de Graffigny chercha quelque réconfort chez Voltaire qu’elle connaissait depuis longtemps. Il lui conseilla de ne pas s’inquiéter des commentaires « de cette multitude qui juge au hasard de tout, qui élève une statue pour lui casser le nez »[28]

Lettres d’une Péruvienne

Ce roman est écrit du point de vue d’une jeune péruvienne nommée Zilia que les Espagnols viennent d’enlever de son pays. Elle communique avec son amant Aza par l’entremise de quipos, c’est-à-dire de cordons noués qui tiennent lieu d’écriture chez les Incas[29]. Dans ses lettres, elle décrit les tourments qu’elle doit endurer lors de son voyage vers l’Europe. Le bateau espagnol sur lequel elle voyage est vaincu dans un combat naval avec un navire français. C’est à ce moment qu’elle rencontre Déterville, le commandant du navire français, qui s’éprend d’elle. Il lui enseigne quelques mots de français, sans qu’elle ne les comprenne tout à fait; il parvient cependant à la rassurer en communiquant avec elle par des regards et des gestes. Croyant que le bateau la porte vers une province lointaine de l’empire Inca, Zilia espère que son nouvel ami l’aidera à retrouver son chemin vers le Pérou.

Une fois arrivée en France, elle se rend compte que son séjour en Europe sera beaucoup plus difficile qu’elle ne l’avait imaginé. En apprenant à maîtriser la langue des Français, Zilia comprend que les gens ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être, que souvent lorsque l’on dit quelque chose, l’intention est d’en dire une autre. C’est ce qu’elle explique d’ailleurs dans sa 16e lettre à Aza : « […] en général je soupçonne cette nation de n’être point ce qu’elle paraît ; l’affectation me paraît son caractère dominant. »[30]

Alors que Zilia tente de trouver un moyen de retourner chez elle, Déterville lui avoue soudainement qu’il est amoureux d’elle. Cela complique sa situation, mais elle demeure fidèle à Aza.

L’histoire se termine après que Zilia apprend que son amant lui a été infidèle. À présent propriétaire d’une petite terre et d’une maison, elle décide de rester en France pour poursuivre son éducation personnelle, tranquille et paisible. Elle conserve une relation d’amitié avec Déterville et garde Aza à jamais dans son cœur malgré sa trahison.

Citations tirées de Lettres d’une Péruvienne

Sur le gouvernement

- « Le gouvernement de cet empire, entièrement opposé à celui du tien, ne peut manquer d’être défectueux. Au lieu que le Capa Inca est obligé de pourvoir à la subsistance de ses peuples, en Europe les souverains ne tirent le leur que des travaux de leurs sujets ; aussi les crimes et les malheurs viennent-ils presque tous des besoins mal satisfaits »[31].

- « Heureuse la nation qui n’a que la nature pour guide, la vérité pour principe, et la vertu pour mobile »[32].

Sur la société française

- « […] en général je soupçonne cette nation de n’être point telle qu’elle paraît ; l’affectation me paraît son caractère dominant. »[33]

- « […] Il ne faut ni finesse ni pénétration pour démêler que leur goût effréné pour le superflu a corrompu leur raison, leur cœur et leur esprit. […] La vanité dominante des Français est celle de paraître opulents. »[34]

- « Si la sincérité dont les Français font usage les uns vers les autres n’a point d’exception, de même leur confiance réciproque est sans bornes. Il ne faut ni éloquence pour se faire écouter, ni probité pour se faire croire. Tout est dit, tout est reçu avec la même légèreté[35]. »

Sur la religion

- « Il [un religieux] venait pour m’instruire de la religion de France, et m’exhorter à l’embrasser. De la façon dont il m’a parlé des vertus qu’elle prescrit, elles sont tirées de la loi naturelle, et en vérité aussi pures que les nôtres; mais je n’ai pas l’esprit assez subtil pour apercevoir le rapport que devraient avoir avec elles les mœurs et les usages de la nation, j’y trouve au contraire une inconséquence si remarquable que ma raison refuse absolument de s’y prêter. »[36]

Sur le mariage

- « C’est dans cette ignorance que l’on marie les filles, à peine sorties de l’enfance. Dès lors il semble, au peu d’intérêt que leurs parents prennent à leur conduite, qu’elles ne leur appartiennent plus. La plupart des maris ne s’en occupent pas davantage. »[37]

Sur le traitement et l’éducation des femmes

- « On voudrait, comme ailleurs, qu’elles [les femmes] eussent du mérite et de la vertu. Mais il faudrait que la nature les fît ainsi; car l’éducation qu’on leur donne est si opposée à la fin qu’on se propose, qu’elle me paraît être le chef-d’œuvre de l’inconséquence française. »[38]

- « […] je sais que, du moment que les filles commencent à être capables de recevoir des instructions, on les enferme dans une maison religieuse, pour leur apprendre à vivre dans le monde. »[39]

Sur les hommes

- « Quand tu sauras qu’ici l’autorité est entièrement du côté des hommes, tu ne douteras pas, mon cher Aza, qu’ils ne soient responsables de tous les désordres de la société. »[40]

Les femmes de lettres au XVIIIe et un nouveau genre littéraire

Ce qui est intéressant chez Françoise de Graffigny, c’est que son roman est le premier roman épistolaire écrit par une femme en France[41]. L’écriture épistolaire, signifiant « écriture d’une personne excellant dans l’écriture de lettres »[42], était souvent attribuée aux femmes comme le seul genre dans lequel elles pouvaient véritablement exceller[43].. En écrivant un roman de ce genre, Françoise de Graffigny s’est grandement démarquée comme auteure féminine. Elle a voulu se débarrasser des contraintes littéraires tout en maintenant le thème de la correspondance qui lui permet d’éviter des critiques trop dures[44]. Il reste que l’œuvre de Françoise de Graffigny a déclenché une rupture du genre féminin traditionnel. Les femmes, qui s’étaient jusqu’à maintenant limitées à l’écriture de simples lettres, avaient à présent l’occasion de transformer celles-ci en véritables romans littéraires[44]. C’est l’apport de Françoise de Graffigny à la littérature féminine du XVIIIe siècle.

Avec ses Lettres d’une Péruvienne Françoise de Graffigny s’insère donc dans la liste des auteurs qui se confrontent avec le genre épistolaire. On y trouve aussi Montesquieu avec ses Lettres persanes en 1721, et Jean-Jacques Rousseau avec Julie ou la Nouvelle Héloïse en 1761.

Thématique du « bon sauvage »

Françoise de Graffigny entre également dans le groupe des auteurs qui ont traité la thématique du « bon sauvage ». Parmi eux, on trouve Voltaire qui écrivit l'Ingénu en 1767 et Marmontel qui écrivit les Incas en 1777. Cette thématique, loin d’être un phénomène du XVIIIe siècle, date en fait du XVIe siècle. Les récits de ce genre « diffusent une image idéalisée du sauvage vivant avec innocence et authenticité dans un milieu naturel non détérioré par la civilisation[…] Le sauvage est convoqué par les philosophes comme porte-parole de l’étonnement du dépaysé. Permettant un décalage naïf, il est un acteur-clé de tout discours ironique mettant en relief les anomalies masquée par le conformisme. Le « sauvage » est donc devenu une utopie littéraire[45]. »

C’est ce que fait l’œuvre plus célèbre de Françoise de Graffigny. L’héroïne Zilia, comme jeune péruvienne, tient un discours naïf sur ce qui l’entoure. L’auteure utilise cet état d’âme afin de souligner l’étonnement qu’un étranger ressentirait nécessairement en voyant la société française pour la première fois. Zilia met en relief tout ce qui entre en contradiction avec les « normes » établies dans la société. D’une certaine façon, Françoise de Graffigny opère une critique de cette société par l’entremise de son roman.

Notes et références

- ↑ (en) English Showalter, Françoise de Graffigny: Her Life and Works , Voltaire Foundation, Oxford, 2004 p. XV.

- ↑ Laffont Robert, Romans de Femmes du XVIIIe siècle, Éditions Robert Laffont, Paris, 1996. p. 59.

- ↑ Laffont p. 59.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 11.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 10.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 11.

- ↑ a , b , c et d Laffont, p. 60.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 12.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 12.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 13.

- ↑ Eugène Asse, Notice biographique dans Lettres, Slatkine Reprints, Genève, 1972. p. VI.

- ↑ Isographie des hommes célèbres, 1828-1830, dans Asse, p. VII.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 15.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 20.

- ↑ English Showalter, Correspondance de Madame de Graffigny, Voltaire Foundation, Oxford, 1985, p. XIII.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 26.

- ↑ Showalter, op. cit., p. XVI.

- ↑ Lettres écrites de Cirey, le samedi 31 janvier 1739, dans Lettres, Slatkine Reprints, Genève, 1972.

- ↑ Asse, p. IX.

- ↑ Laffont, p.61.

- ↑ a , b , c , d , e , f et g Laffont, p. 61.

- ↑ Assa, p. XV.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 336.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 317.

- ↑ Graffigny, GP, LXVI 67-68, 12 septembre 1758, dans Showalter, p. 327.

- ↑ Showalter, op. cit., p. 328.

- ↑ Laffont, p. 62.

- ↑ Voltaire dans Laffont, p. 62.

- ↑ Laffont, p. 63.

- ↑ Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne, The Modern Language Association of America, New York, 1993. p. 73.

- ↑ Lettre 20 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 84.

- ↑ Lettre 32 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 134.

- ↑ Lettre 16 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 73.

- ↑ Lettre 29 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 119.

- ↑ Lettre 32 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 87.

- ↑ Lettre 21 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 87.

- ↑ Lettre 34 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 133.

- ↑ Lettre 34 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 138.

- ↑ Lettre 34 à Aza, Lettre d’une péruvienne, édition 1993, p. 138.

- ↑ Lettre 34 à Aza, Lettres d’une Péruvienne, édition 1993, p. 143.

- ↑ Katharin Ann Jensen, Writing Love: Women, and the Novel in France, 1605-1776, Southern Illinois University Press, 1995. p. 84.

- ↑ Petit Robert, édition 2008.

- ↑ Jensen, p. 92.

- ↑ a et b Jensen, p. 93.

- ↑ Catherine de La Hosseraye, Édition et commentaire dans l'Ingénu, Larousse, Paris, 2000. p. 207.

Autres œuvres

- Nouvelle espagnole, 1745

- Recueil des messieurs, 1745

- Culotte rouge, ou, le Vainqueur du Kraken, drame-féerie en quatre actes et six tableaux, 1745

- Le Fils légitime, en trois actes et en prose, 1746

- La Fièvre d’Azor, 1746

- Lettres d’une Péruvienne, 1747

- Cénie, pièce en cinq actes, 1750

- La Fille d’Aristide, pièce en cinq actes, 1758

- Correspondance 1738-1758

Bibliographie

- Eugène Asse, Notice biographique dans Lettres, Slatkine Reprints, Genève, 1972.

- Joan De Jean et Nancy Miller, Introduction dans Lettres d’une Péruvienne, The Modern Language Association of America, New York, 1993.

- Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne, The Modern Language Association of America, New York, 1993.

- (en) Katharin Ann Jensen, Writing Love: Letters, Women, and the Novel in France, 1605-1776, Southern Illinois University Press, 1995.

- Robert Laffont, Romans de Femmes du XVIIIe siècle, Éditions Robert Laffont, Paris, 1996.

- Gilbert Mercier, Madame Péruvienne : Françoise de Graffigny, une femme sensible au siècle des Lumières, Editions de Fallois, Paris, 2008.

- Catherine de La Hosseraye, Édition et commentaires dans L’Ingénu de Voltaire, Larousse, Paris, 2000.

- (en) English Showalter, Françoise de Graffigny: Her Life and Works , Voltaire Foundation, Oxford, 2004.

- English Showalter, Correspondance de Mme de Graffigny, Voltaire Foundation, Oxford, 1985.

- (en) English Showalter, The Evolution of the French Novel: 1641-1782, Princeton University Press, Princeton, 1972.

- David Smith, Nouveaux regards sur la brève rencontre entre Mme Du Châtelet et Saint-Lambert”, dans The Enterprise of Enlightenment: a Tribute to David Williams from his Friends, éd. Terry Pratt et David McCallam. Oxford et New York: Peter Lang, 2004. p. 329-343.

- David Smith, "The Popularity of Mme de Graffigny's Lettres d'une Péruvienne: the Bibliographical Evidence". Eighteenth-Century Fiction, 3:1 (octobre 1990), pp. 1-20.

Voir aussi http://www.chass.utoronto.ca/french/graffigny/bibliog/bib1etu.htm

- Portail du XVIIIe siècle

- Portail de la littérature

- Portail du théâtre

Catégories : Dramaturge | Écrivain lorrain | Femme de lettres française | Féministe française | Épistolière | Salonnière | Naissance à Nancy | Naissance en 1695 | Décès en 1758

Wikimedia Foundation. 2010.