- Julie Ou La Nouvelle Héloïse

-

Julie ou la Nouvelle Héloïse

Pour les articles homonymes, voir Héloïse (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Héloïse (homonymie).Julie,

ou la Nouvelle Héloïse

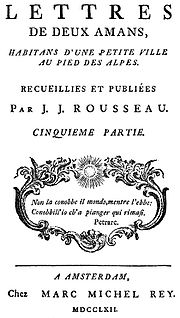

Page de titre de la première éditionAuteur Jean-Jacques Rousseau Genre Roman épistolaire Pays d'origine  France

FranceLieu de parution Amsterdam Éditeur Marc-Michel Rey Date de parution 1761 Julie ou la Nouvelle Héloïse est un roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau paru en 1761 chez Marc-Michel Rey à Amsterdam.

Thèmes

Intitulé à l’origine Lettres de deux amans, Habitans d'une petite ville au pied des Alpes, la Nouvelle Héloïse s’inspire à l’évidence de l’histoire d’Héloïse et d’Abélard, où la passion amoureuse est dépassée pour céder la place à la renonciation sublimée.

En dépit du format romanesque sous lequel se présente la Nouvelle Héloïse, l’œuvre baigne dans une théorie philosophique de l’authenticité où Rousseau explore les valeurs morales d’autonomie et d’authenticité pour accorder la préférence à l’éthique de l’authenticité contre les principes moraux rationnels : n’accomplir ce qu’exige la société que conformément à ses propres « principes secrets » et aux sentiments qui constituent l’identité profonde, car il est suicidaire d’agir de façon inauthentique.

Intrigue

La Nouvelle Héloïse relate la passion amoureuse entre Julie d’Étanges, une jeune noble, et son précepteur, Saint-Preux, un homme d’origine humble. Après avoir tenté de s’en défendre, ce dernier va tomber sous le charme de sa jeune élève. Saint-Preux et Julie vont alors s’aimer dans le décor romantique du Lac Léman, mais leur différence de classe sociale les force à garder leur relation secrète. En raison des conventions sociales qui empêchent cet amour de s’exprimer au grand jour, Saint-Preux quitte la Suisse pour Paris et Londres d’où il va écrire à Julie. Ces deux personnages vont alors échanger de nombreuses lettres et billets amoureux délibératifs, cherchant une réponse au dilemme que leur pose leur amour et à la situation catastrophique qu’elle engendre, jusqu’à ce que la famille d’Étanges ayant découvert cette relation, persuade Julie d’épouser un autre homme, le vieux M. de Wolmar. Lorsque Saint-Preux rentre, des années plus tard, Julie a déjà choisit d’honorer ses vœux matrimoniaux et de remplir ses devoirs d’épouse et de mère. Incapable, pourtant d’oublier Saint-Preux, Julie décide, par loyauté, d’avouer cet amour à son mari.

Titre

Le titre original de la Nouvelle Héloïse était : Lettres de deux amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes, mais le roman est devenu célèbre sous le titre de Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui fait allusion à l’amour d’Héloïse pour Abélard.

Analyse

Emblème du roman sensible, la Nouvelle Héloïse constitue un prototype du mouvement littéraire préromantique dont on retrouve, à l’évidence, toutes les caractéristiques :

- exaltation des sentiments ;

- plainte des personnages qui se plaisent dans cette complainte.

Personnages

- Julie D’Étanges, jeune noble. Amoureuse de son précepteur Saint-Preux, elle aura une liaison avec lui avant d’y mettre fin par un mariage de raison avec un vieil ami de son père.

- Claire, cousine de Julie, amie inséparable de Julie qu’elle rejoindra à Clarens après son mariage.

- Saint-Preux, précepteur de Julie dont il finira par tomber amoureux.

- Baron d’Étanges, père de Julie. Noble suisse, ancien mercenaire autoritaire et emporté, il mettra une opposition inflexible au mariage entre sa fille et Saint-Preux.

- Baronne d’Étanges, mère de Julie, tentera en vain de fléchir son mari.

- Milord Édouard Bornston, lord anglais qui deviendra le meilleur ami de Saint-Preux et son soutien le plus sûr.

- M. de Wolmar, compagnon d’armes du baron d’Étanges qui lui a promis la main de sa fille après qu’il lui a sauvé la vie.

Résumé

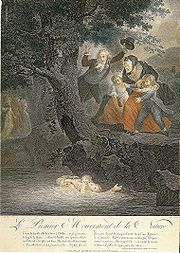

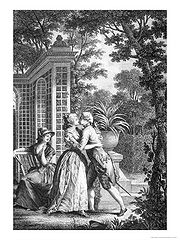

Le premier baiser par Nicolas Monsiau, 1761.

Le premier baiser par Nicolas Monsiau, 1761.

-

Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.

Première partie

Saint-Preux écrit plusieurs lettres à Julie où il lui avoue son amour. Celle-ci finit, après avoir joué la froideur, par lui avouer qu’elle partage ce sentiment. Elle écrit, pour la supplier de revenir suivre les leçons de ce précepteur auprès d’elle, à sa cousine Claire qui comprend tout et tremble pour Julie. De vertueuse, la relation entre Saint-Preux et Julie prend un tour physique avec le baiser échangé dans le bosquet en présence de la cousine Claire. Saint-Preux effectue un premier voyage en Valais à la demande de Julie qui craint que leur relation ne soit découverte. Mis par le baron d’Étanges en demeure d’accepter un salaire ou de cesser ses leçons, Saint-Preux quitte sa place et s’installe de l’autre côté du lac de Genève où il s’abandonne à tous les effets de sa passion. Julie tombe malade, mais le baron d’Étanges ne veut pas entendre parler mariage et la fiance à M. de Wolmar. Julie devient la maîtresse de Saint-Preux. Les remords, qui suivent de près cette « chute », sont apaisés par Claire et Saint-Preux qui démontrent à Julie la responsabilité de la société dont les préjugés empêchent cet amour. Un départ en voyage des parents de Julie offrait aux deux amants une perspective de se voir librement chez Claire qui ne se réalisera pas lorsque Saint-Preux devra, à son tour, s’absenter. Milord Édouard, dont Saint-Preux avait fait la connaissance lors de son voyage dans le Valais, rend visite à Julie et Saint-Preux. Il leur fait découvrir la musique italienne mais manque de se battre en duel avec Saint-Preux après que celui-ci a découvert qu’il n’est pas insensible aux charmes de Julie. Après avoir renoncé au duel, Milord Édouard propose à Saint-Preux de se faire le champion de sa cause auprès du baron d’Étanges, mais ce dernier ne veut rien entendre. Après une explication avec sa fille, il la frappe et la blesse au visage. Bien qu’il se soit réconcilié avec sa fille, le père de Julie exige une séparation définitive et Saint-Preux doit quitter Clarens.

Deuxième partie

En exil, Saint-Preux s’abandonne au désespoir : milord Édouard écrit à Claire qu’il est passé de la léthargie à une sombre fureur. Milord Édouard offre un asile aux deux amants dans le duché d’York ou les « sages lois » anglaises leur permettront de se marier. Julie refuse afin de ne pas couvrir ses parents « de douleur et d’opprobre » tandis que Claire avait résolu de rester avec elle quelle que soit sa décision. Tentant de se reprendre, Saint-Preux décide d’entrer dans le monde. Julie met en garde Saint-Preux qui lui répond en dépeignant la vie parisienne, ses habitudes, ses mœurs conjugales, son théâtre et les Parisiennes de façon négative. Julie répond en faisant la part entre Paris et la France. L’envoi d’un portrait d’elle déclenche des transports chez son amant. Saint-Preux rend compte à Claire de l’opéra et de la musique française en reprenant les termes de la Querelle des Bouffons. Saint-Preux trompe Julie par erreur lorsque de jeunes libertins l’ayant mené chez une prostituée qui pose à la femme de colonel, il se réveille, après s’être enivré (également par erreur) dans son lit. Julie répond en lui apprenant que sa mère a probablement découvert les lettres que lui a envoyé Saint-Preux.

Troisième partie

La baronne tombe malade et Claire conjure Saint-Preux de renoncer à Julie. La baronne meurt, laissant Julie persuadée qu’elle est responsable de la mort de sa mère en dépit du caractère fort ancien de sa maladie. Le baron d’Étanges rappelle sa promesse de mariage avec Wolmar à Julie qui lui répond qu’elle a promis à Saint-Preux de ne jamais épouser un autre que lui. Le baron d’Étanges somme brutalement Saint-Preux de rendre sa parole à Julie. Saint-Preux s’exécute et tout est fini entre eux. Julie tombe gravement malade. Saint-Preux se précipite à son chevet. En embrassant la main de Julie, Saint-Preux a également contracté la petite vérole mais c’est « l’inoculation de l’amour » et il en réchappe. Julie et Saint-Preux songent à l’adultère, mais celle-ci traverse une crise religieuse qui la convainc de renoncer à Saint-Preux et de se soumettre à la volonté de ses parents. Julie épouse Wolmar et entreprend de dénoncer les « vains sophismes » philosophiques qui ont failli causer leur perte. Elle demande à Saint-Preux de l’autoriser à révéler le secret de leurs amours passées. Saint-Preux est fort loin de partager la sérénité de Julie et lui demande de n’en rien faire, lui demandant si elle est heureuse. Julie lui répond qu’elle l’est à condition que Saint-Preux ne cesse de l’aimer en frère et de loin. Elle lui brosse un tableau de sa vie conjugale inscrit sous le signe de la modération, y compris dans les sentiments que se portent les époux. Elle a définitivement tiré un trait sur le passé et fait le serment de ne pas se remarier si elle devient veuve. Elle conclut en lui demandant de ne plus lui écrire en se contentant de communiquer, dans les occasions importantes, par l’intermédiaire de Claire. Saint-Preux sombre dans le désespoir et songe au suicide. Il renonce à cette idée après s’être laissé convaincre par l’argumentation de Milord Édouard. Il fera, au lieu de cela, le tour du monde.

Quatrième partie

Julie n’a pas eu de nouvelles de Saint-Preux, parti faire le tour du monde, depuis six ans. Menant sa vie selon son plan de « modération », elle devrait, avec sa vie paisible, son mari modèle, ses deux charmants enfants, être heureuse, mais le bonheur n’est pas au rendez-vous. Julie continue d’éprouver des remords vis-à-vis de Wolmar au sujet de sa relation passée avec Saint-Preux. Enfin, les raisonnements philosophiques et les plans moraux ont échoué à lui faire oublier Saint-Preux. Elle écrit à Claire et lui demande de venir s’installer avec elle à Clarens. C’est précisément le moment où Saint-Preux réapparaît avec une lettre adressée à Claire où il lui apprend qu’il a terminé son voyage autour du monde et que, en chemin vers l’Italie avec Milord Édouard, il va passer la voir. Il demande également à revoir Julie, assurant que son amour pour elle est désormais de nature vertueuse. Wolmar, à qui Julie a fini par confesser sa liaison passée, écrit à Saint-Preux pour l’assurer de son amitié et l’inviter à Clarens. Arrivé à Clarens, Saint-Preux est saisi d’une intense émotion à la vue de son pays natal. Chez Wolmar et Julie, il découvre une vie où la sagesse des occupants leur permet de vivre frugalement dans la paix, l’innocence et le bonheur. Les serviteurs sont bien traités, on leur permet de danser et Julie danse même avec eux. Les maîtres de Clarens ont, quant à eux, conçu un jardin anglais appelé l’Élysée qui est comme un bout du monde à trois pas du château. Julie explique à Claire la conduite de M. de Wolmar vis-à-vis de Saint-Preux : ignorant la passion, il l’a épousée par inclination pour lui éviter de se déshonorer vis-à-vis des autres et d’elle-même. Il préfère « régler »[1] l’amour entre Julie et Saint-Preux plutôt que de tenter de l’anéantir, persuadé qu’il est que c’est de la jeune fille qu’était Julie et non de la femme d’aujourd’hui que Saint-Preux est amoureux. Il est tellement persuadé de cette idée qu’il projette même d’établir définitivement Saint-Preux à Clarens en l’instituant le précepteur de ses enfants. Pendant une absence de M. de Wolmar de quelques jours, Saint-Preux et Julie font sur le lac une promenade qui manque pourtant de mettre leur vertu à mal.

Cinquième partie

Après avoir entendu la démonstration de Wolmar, Saint-Preux se déclare convaincu et prêt à entendre le secret du bonheur au château de Clarens : Wolmar cherche le bonheur dans les plaisirs simples d’une existence rustique paisible et retirée où la vraie richesse réside non dans l’accumulation des biens mais dans une aisance modérée. Les Wolmar sont prospères parce que, selon des principes proches de ceux des physiocrates, ils vivent en autarcie. Sains, honnêtes et simples, les plaisirs qu’on éprouve à Clarens y sont ceux de la vie champêtre car la vie citadine ne vaut rien aux vertus. Les enfants sont éduqués selon les principes qui se retrouveront un an plus tard dans l’Émile : plutôt que de raisonner avec les enfants, il faut leur imposer le principe de la nécessité que la nature impose à l’homme et utiliser le principe de l’intérêt pour faire obéir l’enfant. Julie regrette néanmoins que M. de Wolmar soit athée. Sourd aux raisonnements de sa femme et à ceux de Saint-Preux, il ne veut pas non plus la tromper en feignant des sentiments qui ne seraient pas les siens. L’arrivée de Claire à Clarens pour n’en plus partir déclenche l’allégresse débordante de ses habitants. L’époque des vendanges est une nouvelle occasion de dessiner le tableau de l’idylle rustique à Clarens. Le renoncement pèse cependant à Saint-Preux qui parvient à grand peine à faire prévaloir la raison et la volonté sur les sentiments qu’il continue de porter à Julie. Arrivé à son tour à Clarens, Milord Édouard emmène Saint-Preux en Italie. Retrouvant la chambre qu’il a occupée lors de son premier voyage dans le Valais, Saint-Preux est submergé par l’émotion et la nostalgie. Ayant rêvé dans la nuit que Julie est morte, il retourne à Clarens dont il s’éloigne, rassuré, dès qu’il a entendu la voix de Julie et de Claire. Julie affirme à Claire que ce qu’elle prend pour de la compassion et de l’amitié envers Saint-Preux est en réalité de l’amour et l’engage à l’épouser.

Sixième partie

Claire répond à Julie qu’elle aime Saint-Preux sans l’aimer. Ses sentiments pour lui sont plus que de l’amitié, mais sans être de l’amour et, quand elle le voit, ce qu’elle pourrait ressentir pour lui s’évanouit. Quant à Saint-Preux, il ressent pour elle une affection mêlée de tendresse mais ce n’est pas de l’amour non plus. Il ne peut donc être question de mariage. Quant à Milord Édouard, il hésite entre épouser une aristocrate au caractère emporté et une ancienne courtisane qui fut sa maîtresse. Le dilemme est dénoué par l’entrée opportune au couvent de cette dernière. Claire écrit une longue lettre sur Genève où sont analysées les mœurs des Genevois qui sont dépeints comme francs, généreux, cultivés et leurs femmes gracieuses et sensibles quoique elles aient tendance à se dégénérer en prenant les Françaises pour modèle. Julie revient à la charge avec sa proposition de mariage entre Claire et Saint-Preux, mais ce dernier refuse également. En fait, il s’estime « guéri » de l’amour. Julie tombe de plus en plus dans le mysticisme, mais se défend de devenir une dévote, même si elle continue de regretter l’athéisme de Wolmar. Une catastrophe survient alors que Julie a sauté à l’eau pour sauver son fils Marcellin après qu’il est tombé dans le lac : tombée malade, Julie a fini par succomber et est morte avec une très grande sérénité d’âme après avoir fait une profession de foi qui tourne à la thèse en théologie, ce qui ne laisse pas de surprendre dans la bouche d’une mourante. Elle a même trouvé la force, entre ses méditations sur la vie et la mort, d’écrire une lettre à Saint-Preux que lui envoie Wolmar. Cette lettre révèle à Saint-Preux que Julie n’avait jamais cessé de l’aimer : « Je me suis longtemps fait illusion. […] Vous m’avez crue guérie, et j’ai cru l’être. » L’ouvrage se conclut sur une lettre de Claire à Saint-Preux où elle lui avoue à son tour : « J’ai eu de l’amour pour vous, je l’avoue ; peut-être en ai-je encore, peut-être en aurai-je toujours », mais cela ne change rien à l’affaire car il ne saurait être question, pour elle, de commettre l’indignité et la lâcheté d’épouser Saint-Preux. Elle conclut en prédisant sa propre mort avant peu.

Réception

Avec au moins 70 éditions avant 1800, La Nouvelle Héloïse a peut-être été l’ouvrage à réaliser les meilleures ventes au XVIIIe siècle[2]. La demande était telle que, ne pouvant imprimer suffisamment d’exemplaires du roman, les éditeurs se mirent à le louer à la journée et même à l’heure.

Le plus remarquable est qu’en dépit du clair aveu de paternité de Rousseau dans sa préface, « j’ai travaillé moi-même à ce livre, et je ne m’en cache pas », une bonne partie du lectorat ait choisi d’ignorer cette réalité pour s’identifier aux personnages et écrire des lettres enflammées à Rousseau lui demandant de leurs nouvelles.

Répression

La Nouvelle Héloïse a été mise à l’Index.

Le Voyage du Commodore Anson comme ressort de l’intrigue

Le Voyage du Commodore Anson, qui avait connu un grand retentissement une douzaine d’années auparavant, fut utilisé par Rousseau pour amplifier son intrigue en lui donnant une dimension planétaire, introduire un voyage bien plus épique que le classique tour en Italie (voire en Grèce) qu’accompliront les héros romantiques, illustrer enfin le mythe naissant du « bon sauvage ». La relation officielle du voyage d’Anson, rédigée par son chapelain qui avait collationné les journaux de bord des officiers, avait été publiée en 1748 et avait connu un grand succès tant dans les milieux maritimes que littéraires, et des traductions en français et en allemand avaient accru sa diffusion.

Pour séparer Saint-Preux de Julie, mariée à M. de Wolmar, un homme bon et digne, Milord Edouard Bornston a pensé faire engager le jeune homme dans l’état-major de son ami George Anson : la guerre de l'oreille de Jenkins est déclarée entre l’Angleterre et l’Espagne, et le capitaine Anson vient d’être nommé Commodore, chef d’une escadre chargée d’aller harceler les Espagnols dans le Pacifique. D’ailleurs Saint-Preux a de sérieuses connaissances en génie militaire, il pourra les accroitre en examinant les forteresses étrangères, et se rendre utile en cas de siège d’une ville espagnole : Lima (et même Manille) faisaient partie des objectifs (à vrai dire utopiques) de l’expédition.

« Il est question, lui écrit Milord Edouard, d’une entreprise grande, belle, et telle que bien des âges n’en voient pas de semblable… »

Saint-Preux accepte, rejoint Portsmouth, et décrit les préparatifs de l’embarquement … Jean-Jacques Rousseau, qui en fait de ports n’a vu avant 1761 (date de parution de Julie ou la nouvelle Héloïse) que Genève, Lausanne et Venise sait emporter le lecteur :

« J’entends le signal et les cris des matelots, je vois fraîchir le vent et déployer les voiles. Il faut monter à bord, il faut partir. Mer vaste, mer immense, qui doit peut-être m’engloutir dans ton sein, puissé-je retrouver sur tes flots le calme qui fuit mon cœur agité… ».

Partie (trop tard) en septembre 1740, doublant le Horn à la mauvaise saison, arrivant exsangue aux Îles Juan-Fernandez, l’escadre d’Anson croise ensuite sur les côtes du Pérou, met à sac la petite ville côtière de Païta, monte en vain la garde pendant un mois au large d’Acapulco en attendant le Galion de Manille, puis se lance dans la traversée d’Est en Ouest du Pacifique. Seul le vaisseau-amiral, le Centurion, arrive à Macao après une escale providentielle sur une petite île paradisiaque et quasi-déserte de l’Archipel des Mariannes : l’île de Tinian. En laissant entendre aux autorités qu’il désire rentrer directement en Angleterre, Anson obtient du gouverneur de Canton que son navire soit réparé (il faisait eau au point de menacer de couler…), et réapprovisionné. Mais quand il reprend la mer, c’est pour aller se mettre encore une fois à l’affût du galion de Manille, au large des côtes des Philippines.

Utilisant son écrasante puissance de feu, Anson capture le galion à l’issue d’un combat bref, mais meurtrier pour les Espagnols. Il revient à Canton avec sa prise, obtient à nouveau d’être réapprovisionné, et, sur son Centurion surchargé de butin, repart vers l’Ouest, passe par le détroit de la Sonde et le Cap de Bonne Espérance, et est accueilli triomphalement en Angleterre en Juin 1744.

Saint-Preux revient donc à Clarens, lui qui ne tenait plus à la vie, et alors qu’il n’y eut que 188 rescapés sur les 2 000 hommes qui prirent la mer quatre ans plus tôt… Il décrit ainsi son voyage à Mme d’Orbe (IVe partie, lettre 3) :

« Ma cousine, j’ai passé quatre fois la ligne, j’ai parcouru les deux hémisphères, j’ai vu les quatre parties du monde… J’ai fait le tour entier du globe. J’ai beaucoup souffert, j’ai vu souffrir d’avantage. Que d’infortunés j’ai vu mourir !… ».

« J’ai traversé paisiblement, ajoute-t-il, les mers orageuses qui sont sous le cercle arctique… » : pendant les trois mois épouvantables que durèrent le passage du Horn, l’escadre d’Anson perdit près des deux-tiers de ses marins…

Suit le point de vue de Rousseau sur les différentes terres touchées par son héros, et il rappelle les thèmes favoris de l’écrivain :

« J’ai vu d’abord l’Amérique méridionale, ce vaste continent que le manque de fer a soumis aux Européens, et dont ils ont fait un désert pour s’assurer l’empire… J’ai séjourné trois mois dans une ile (il s’agit de Juan-Fernandez) déserte et délicieuse, douce et touchante image de l’antique beauté de la nature, et qui semble confinée au bout du monde pour y servir d’asile à l’innocence et à l’amour persécutés ; mais l’avide Européen suit son humeur farouche en empêchant l’indien paisible d’y habiter, et se rend justice en ne l’habitant pas lui-même… J’ai surgi dans une seconde île déserte (Tinian), plus inconnue, plus charmante encore que la première, où le plus cruel accident ( alors que Anson et la majeure partie de l’équipage se reposent à terre, le Centurion rompt son câble d’ancre et est emporté au large… ) faillit nous confiner pour jamais. Je fus le seul peut-être qu’un exil si doux n’épouvanta point… ».

Rousseau, par la plume de Saint-Preux (et on croirait lire Voltaire…) exprime aussi son horreur de la guerre :

« J’ai vu l’incendie affreux d’une ville (la bourgade côtière de Païta, au Nord du Pérou…) entière sans résistance et sans défenseurs. Tel est le droit de la guerre parmi les peuples savants, humains et polis de l’Europe : on ne se borne pas à faire à son ennemi tout le mal dont on peut tirer profit, mais on compte pour un profit tout le mal qu’on peut lui faire en pure perte… J’ai vu dans le vaste Océan, où il devraît être si doux à des hommes d’en rencontrer d’autres, deux grands vaisseaux se chercher, se trouver, s’attaquer, se battre avec fureur, comme si cet espace immense eût été trop petit pour chacun d’eux. Je les ai vus vomir l’un contre l’autre le fer et les flammes. Dans un combat assez court, j’ai vu l’image de l’enfer ; j’ai entendu les cris de joie des vainqueurs couvrir les plaintes des blessés et les gémissements des mourants. J’ai reçu en rougissant ma part d’un immense butin… »

Saint-Preux relève aussi en quelques phrases les particularités des peuples qu’il a côtoyés, tant européens qu’asiatiques. Ainsi, pour les Britanniques (mais Rousseau n’avait pas encore traversé la Manche…) :

« J’ai vu dans mes compagnons de voyage un peuple intrépide et fier, dont l’exemple et la liberté rétabliraient à mes yeux l’honneur de mon espèce, pour lequel la douleur et la mort ne sont rien, et qui ne craint au monde que la faim et l’ennui… ».

Mais Saint-Preux, mûri par ses aventures, « noir comme un More, marqué de petite vérole » (IVe partie, lettre 7), la variole qu’il a d’ailleurs contractée avant son départ au contact de Julie malade, est encore plus séduisant, et la fatalité guette…

La nature sera sa consolatrice. Mais quand Saint-Preux écrit à Milord Edouard (IVe partie, lettre 10):

« La campagne, la retraite, le repos, la saison, la vaste plaine d’eau (le lac Léman) qui s’offre à mes yeux, le sauvage aspect des montagnes, tout me rappelle ici ma délicieuse île de Tinian… »,

Rousseau se doute-t-il en 1760 que cinq ou six ans plus tard, auteur d’un admirable roman sensible pour les uns – et responsable honni de brûlots anti-sociaux pour les autres – il sera heureux de se réfugier sur la petite île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne ?…

Commentaires

« Me voici à Vevey. Je ne saurais vous exprimer, madame, combien je désirais de voir cette ville et ses environs si vantés par Rousseau, et devenus si célèbres par son roman d’Héloïse. Je me disais souvent, si le fonds de toute cette histoire n’est qu’un conte, au moins les descriptions qu’il fait des sites, des mœurs, etc. doivent être des vérités. Mais, madame, mon attente a été entièrement trompée. J’ai trouvé, il est vrai, la situation de Vevey charmante, et ses habitants de bonnes gens ; mais les divins bosquets de Clarens, l’Élysée, les charmes que l’on goûte en habitant des chalets, tout cela n’a jamais existé que dans le cerveau bouillant de Rousseau. »Jean-Benjamin de Laborde, Lettres sur la Suisse, adressées à Madame de M***, (1783)

Notes

Bibliographie

Livres

- (en) Santo L. Aricò, Rousseau’s Art of persuasion in La nouvelle Héloïse, University Press of America, Lanham, 1994 (ISBN 9780819196187)

- Nouchine Behbahani, Paysages rêvés, paysages vécus dans La Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau, Voltaire Foundation at the Taylor Institution, Oxford, 1989 (ISBN 9780729403931)

- L’Amour dans la nouvelle Héloïse : texte et intertexte : actes du colloque de Genève, 10-11-12 juin 1999, Éd. Jacques Berchtold, François Rosset, Droz, Genève, 2002 (ISBN 9782600008082)

- Jean-Marie Carzou, La Conception de la nature humaine dans la Nouvelle Héloïse, Sauret, Paris, 1966

- Charles Dédéyan, Jean-Jacques Rousseau : la Nouvelle Héloïse, ou, l’éternel retour, Nizet, Saint-Genouph, 2002 (ISBN 2207812692)

- Charles Dédéyan, La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau : étude d’ensemble, SEDES-CDU, Paris, 1990 (ISBN 9782718127811)

- (en) Maurice R Funke, From saint to psychotic: the crisis of human identity in the late 18th century : a comparative study of Clarissa, La Nouvelle Héloise, Die Leiden des jungen Werthers, P. Lang, New York, 1983 (ISBN 9780820400013)

- (en) James Fleming Jones, La Nouvelle Héloïse, Rousseau and utopia, Droz, Genève, 1977

- (en) Peggy Kamuf, Fictions of Feminine Desire: Disclosures of Héloïse, U of Nebraska Press, Lincoln, 1982 (ISBN 9780803227057)

- François van Laere, Une Lecture du temps dans la Nouvelle Héloïse, La Baconnière, Neuchâtel, 1968

- Laurence Mall, Origines et retraites dans La nouvelle Héloïse, P. Lang, New York, 1997 (ISBN 9780820433493)

- William Mead, Jean-Jacques Rousseau, ou le Romancier enchaîné ; étude de la nouvelle Héloïse, Presses universitaires de France, Paris, 1966

- Daniel Mornet, La Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau ; étude et analyse, Mellottée Paris, 1929

- (de) Perry Reisewitz, L’Illusion salutaire : Jean-Jacques Rousseaus Nouvelle Héloïse als ästhetische Fortschreibung der philosophischen Anthropologie der Discours, Romanistischer Verlag, Bonn, 2000 (ISBN 9783861431039)

- Yannick Séité, Du Livre au lire : La nouvelle Héloïse, roman des lumières, Champion, Paris, 2002 (ISBN 9782745305176)

- Étienne Servais, Le Genre romanesque en France depuis l’apparition de la Nouvelle Héloïse jusqu’aux approches de la Révolution, M. Lamertin, Bruxelles, 1922

- Anne Tilleul, La Vertu du beau : essai sur La nouvelle Héloïse, Humanitas nouvelle optique, Montréal, 1989 (ISBN 9782893960074)

Articles

- Nouchine Behbahani, Paysages rêvés, paysages vécus dans La Nouvelle Héloïse de J. J. Rousseau, Voltaire Foundation at the Taylor Institution, Oxford, 1989, (ISBN 9780729403931)

- Jacques Berchtold, « L’Impossible Virginité du jardin verbal : les Leçons de la nature selon la Lettre IV, 11 de La Nouvelle Héloïse », Éd. et préf. Jürgen Söring, Peter Gasser, Rousseauismus: Naturevangelium und Literatur, Frankfurt, Peter Lang, 1999, p. 53-83 (ISBN 9783631349168)

- Nadine Bérenguier, « Le ‘Dangereux Dépôt’ : Virginité et contrat dans Julie ou La Nouvelle Héloïse », Eighteenth-Century Fiction, July 1997, n° 9 (4), p. 447-63

- André Blanc, « Le Jardin de Julie », Dix-huitième Siècle, 1982, n° 14, p. 357-376

- Luciano Bulber, « Jean-Jacques Rousseau, peintre de la nature-état d’âme dans La Nouvelle Héloïse », Kwartalnik Neofilologiczny, 1988, n° 35 (4), p. 415-29

- Henri Coulet, « Couples dans La Nouvelle Héloïse », Littératures, Fall 1989, n° 21, p. 69-81

- Catherine Cusset, « Cythère et Elysée: Jardin et plaisir de Watteau à Rousseau », Dalhousie French Studies, Winter 1994, n° 29, p. 65-84

- Claude Labrosse, Éd. K. Kupisz, G.-A. Pérouse, J.-Y. Debreuille, « La Figure de Julie dans La Nouvelle Héloïse », Le Portrait littéraire, Lyon, PU de Lyon, 1988, p. 153-58

- Michel Delon, « La Nouvelle Héloïse et le goût du rêve », Magazine Littéraire, Sept 1997, n° 357, p. 36-8

- Arbi Dhifaoui, « L’Épistolaire et/ou la violence dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau », Éd. et intro. Martine Debaisieux, Gabrielle Verdier, Violence et fiction jusqu’à la Révolution, Tübingen, Narr, 1998, p. 357-66

- Jean Ehrard, « Le Corps de Julie », Éd. Raymond Trousson, Michèle Biblio. Mat-Hasquin, Jacques Lemaire, Ralph Heyndels, Thèmes et figures du siècle des Lumières : mélanges offerts à Roland Mortier, Genève, Droz, 1980, p. 95-106

- Anne Srabian de Fabry, « L’Architecture secrète de La Nouvelle Héloïse », Australian Journal of French Studies, 1982 Jan.-Apr., n° 19 (1), p. 3-10

- Anne Srabian de Fabry, « Quelques observations sur le dénouement de La Nouvelle Héloïse », French Review, Oct 1972, n° 46 (1), p. 2-8

- R. J. Howells, « Désir et distance dans La Nouvelle Héloïse », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1985, n° 230, p. 223-232

- R. J. Howells, « Deux histoires, un discours : La Nouvelle Héloïse et le récit des amours d’Émile et Sophie dans l’Émile », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1987, n° 249, p. 267-294

- François Jost, « La Nouvelle Héloïse, Roman Suisse », Revue de Littérature Comparée, 1962, n° 35, p. 538-565

- Tanguy L’Aminot, « L’Amour courtois dans La Nouvelle Héloïse », Piau-Gillot, Colette Éd. Desné, Roland Éd. L’Aminot, Tanguy Éd. Modernité et pérennité de Jean-Jacques Rousseau. Champion, Paris, 2002, p. 241-57

- Claude Labrosse, « Nouveauté de La Nouvelle Héloïse », Eighteenth-Century Fiction, Jan-Apr 2001, n° 13 (2-3), p. 235-46

- J.-L. Lecercle, « L’Inconscient et création littéraire : sur La Nouvelle Héloïse », Études Littéraires, 1969, n° 1, p. 197-204

- Annie Leclerc, « Jean-Jacques Rousseau : l’Amour au pays des chimères », Magazine Littéraire, Par 1995, n° 331, p. 31-34

- Pierre Rétat, Litteratures, « L’Économie rustique de Clarens », 1989 Fall; 21: 59-68

- Laurence Mall, « Les Aberrations de l’errance : le Voyage dans La Nouvelle Héloïse », Australian Journal of French Studies, 1994, n° 31 (2), p. 175-87

- Francine Markovits, « Rousseau et l’éthique de Clarens : une économie des relations humaines », Stanford French Review, 1991, n° 15 (3), p. 323-48

- Ourida Mostefai, Lectures de La Nouvelle Héloïse, N. Amer. Assn. for the Study of Jean-Jacques Rousseau, Ottawa, 1993 (ISBN 9780969313236)

- Philip Knee, « Wolmar comme médiateur politique », p. 117-27

- Guy Lafrance, « L’Éthique de La Nouvelle Héloïse et du Vicaire Savoyard », p. 141-50

- Jim MacAdam, « Reading Julie Amour-propre-ly », p. 107-16

- Laurence Mall, pp. 163-73, « L’Intérieur et l’extérieur : Étude des lettres parisiennes dans La Nouvelle Héloïse », p. 163-73

- Jean Roussel, pp. 61-72, « La Nouvelle Héloïse et la politique : de l’écart à l’emblème », p. 61-72

- Teresa Sousa de Almeida, « La Circulation des lettres dans le roman ou le Partage des pouvoirs », p. 175-84

- Jean Terrasse, pp. 129-39, « Jean-Jacques, Saint-Preux et Wolmar : aspects de la relation pédagogique », p. 129-39

- Loïc Thommeret, « De La Nouvelle Héloïse aux Confessions, une triade infernale », p. 213-21

- María José Villaverde, « L’Égalité dans La Nouvelle Héloïse », p. 73-84

- Ruth Ohayon, « Rousseau’s Julie; Or, the Maternal Odyssey », College Language Association Journal, Sept. 1986, n° 30 (1), p. 69-82

- Robert Osmont, « Expérience vécue et création romanesque : le sentiment de l’éphémère dans La Nouvelle Héloïse », Dix-huitième Siècle, 1975, n° 7, p. 225-42

- Paul Pelckmans, « Le Rêve du voile dans La Nouvelle Héloïse », Revue Romane, 1982, n° 17 (1), p. 86-97

- René Pomeau, « Le Paysage de La Nouvelle Héloïse : l’Asile, l’espace », The Feeling for Nature and the Landscape of Man, Éd. Paul Hallberg, Gothenburg, Kungl. Vetenskaps & Vitterhets-Samhället, 1980, p. 132-42

- Jean Roussel, « La Douleur de Saint-Preux », Éd. Carminella Biondi, Carmelina Imbroscio, Marie-Josée Latil, Nadia Minerva, Carla Pellandra, Adriana Sfragaro, Brigitte Soubeyran, Paola Vecchi, La Quête du bonheur et l’expression de la douleur dans la littérature et la pensée françaises. Genève, Droz, 1995, p. 371-9

- Jean Roussel, « La Faute, le rachat et le romanesque dans La Nouvelle Héloïse », Travaux de Littérature, 1995; 8: 209-20

- Timothy Scanlan, « Perspectives on the Nuits d’amour in Rousseau’s La Nouvelle Héloïse », AUMLA, Nov 1993, n° 80, p. 93-9

- Norbert Sclippa, « L’Idéal politique et l’idée de Nation dans La Nouvelle Héloïse », Jean-Jacques Rousseau, politique et nation, Intro. Robert Thiéry, Paris, Champion, 2001, XXIV, p. 101-8

- Norbert Sclippa, « La Nouvelle Héloïse et l’aristocratie », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1991, n° 284, p. 1-71

- Norbert Sclippa, « La Nouvelle Héloïse, la noblesse et la bourgeoisie », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1989, n° 265, p. 1617-1619

- Jean-Paul Sermain, « La Nouvelle Héloïse ou l’invention du roman-poème », Éd. Colette Piau-Gillot, Roland Desné, Tanguy L’Aminot, Modernité et pérennité de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Champion, 2002, p. 227-40

- Jean Sgard, « De Cunégonde à Julie », Recherches et Travaux, 1996, n° 51, p. 121-30

- Lieve Spaas, « D’un Clarens à l’autre : structures du désir sexuel dans La Nouvelle Héloïse », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1991, n° 284, p. 73-82

- Jean Starobinski, « Jean-Jacques Rousseau : Jours uniques, plaisirs redoublés », Thèmes et figures du siècle des Lumières : mélanges offerts à Roland Mortier, Éd. Raymond Trousson Michèle Mat-Hasquin, Jacques Lemaire, Ralph Heyndels, Genève, Droz, 1980, p. 285-97

- Raymond Trousson, « De Jacques à Jean-Jacques ou du bon usage de La Nouvelle Héloïse », Éd. Elio Mosele, Intro. Pierre Brunel, George Sand et son temps, I-III. Slatkine, Genève, 1994, p. 749-66

- Raymond Trousson, « Le Rôle de Wolmar dans La Nouvelle Héloïse », Éd. Raymond Trousson, Michèle Mat-Hasquin, Jacques Lemaire, Ralph Heyndels, Thèmes et figures du siècle des Lumières : mélanges offerts à Roland Mortier, Genève, Droz, 1980, p. 299-306

- Joseph Waldauer, « La Solitude et la communauté dans La Nouvelle Héloïse », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1989, n° 265, p. 1271-4

- Hans Wolpe, « Psychological Ambiguity in La Nouvelle Héloise », University of Toronto Quarterly, 1959, n° 28, p. 279-90

Liens externes

- Portail du XVIIIe siècle

- Portail de la littérature

Catégories : Roman français | Roman paru en 1761 | Roman épistolaire | Œuvre de Jean-Jacques Rousseau | Littérature du XVIIIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.