- Désastre de 1898

-

Guerre hispano-américaine

Guerre hispano-américaine

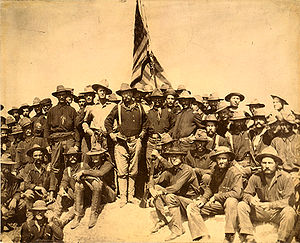

Le colonel Roosevelt et ses hommes après la victoire sur les collines San Juan. Informations générales Date 25 avril - 12 août 1898 Lieu Caraïbes et Pacifique Casus belli Révolutions à Cuba et aux Philippines, destruction de l’USS Maine Issue Victoire des États-Unis

Traité de ParisBelligérants  États-Unis

États-Unis

République de Cuba

République de Cuba

Philippines

Philippines Espagne

EspagneCommandants Nelson Miles

William Shafter

George Dewey

Máximo Gómez

Emilio AguinaldoPatricio Montojo

Pascual Cervera

Arsenio Linares

Ramon BlancoPertes 432 morts américains au combat

3 289 morts américains au total ; nombres inconnus de morts cubains et philippins~ 55 000 Batailles Bataille de la baie de Manille

Combat de la baie de Cardenas

Bombardement de San Juan de Porto-Rico

Bataille d'El Caney

Bataille de San JuanLa Guerre hispano-américaine, souvent désignée en Espagne sous le nom de Désastre de 98 (« Desatre del 98 »), est un conflit armé qui se déroula d'avril à août 1898 entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, et qui eut pour conséquence l'indépendance de Cuba jusqu'en 1901, et la prise de contrôle d'anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et le Pacifique par les États-Unis.

Sommaire

Contexte

La position de l'Espagne en tant que puissance mondiale avait décliné. À la fin du XIXe siècle ne lui restaient que quelques petites possessions dans l'océan Pacifique, l'Afrique et les Indes, la plus grande partie de son empire colonial avait acquis son indépendance, et un certain nombre des zones encore sous contrôle espagnol était susceptible de le faire. Les guérillas opéraient dans les Philippines, et avaient été présentes à Cuba pendant des décennies où une Guerre des Dix Ans entre 1868 et 1878 fut une première tentative de Cuba pour obtenir l'indépendance. Cette guerre dite "Guerre de Dix Ans" fut déclarée lorsque le planteur cubain Carlos Manuel de Cespedes libéra ses esclaves et forma une armée. Ce mouvement fut suivi par 37 autres planteurs et donna naissance à la Constitution de la République de Cuba.

Vers 1894, le capital américain investi dans les plantations de sucre et les raffineries de Cuba représente environ 50 millions de dollars et le commerce annuel entre les États-Unis et Cuba une centaine de millions de dollars. Le sucre constitue de loin le principal produit d’exportation et est écoulé principalement vers les États-Unis. Par ailleurs, un certain nombre d’adeptes du commodore Alfred Mahan, célèbre théoricien et stratège, voyaient dans cette île proche des États-Unis une zone propice à la création de bases navales.

Or, Cuba va connaître des troubles. Le petit peuple des peones y vivait déjà dans la misère, même au temps de la prospérité économique. Mais, après 1890, une série de difficultés rend leur situation encore plus intolérable : concurrence accrue du sucre de betterave européen, baisse du prix du sucre lors de la dépression de 1893 et surtout le tarif douanier Wilson-Gorman (1894) qui augmentait de 40 % les droits de douane sur le sucre et faisait disparaître la position privilégiée du sucre cubain sur le marché américain. Étant donné que le sucre représentait 80% des ressources de l’île, le résultat fut catastrophique. Les souffrances sociales qui en découlèrent et le mécontentement latent contre la domination espagnole - qui avait déjà amené dans le passé une série de révoltes, notamment en 1868-1878, - provoqua une rébellion en mars 1895 qui sera le début de la guerre d'indépendance cubaine.

De part et d’autre on fit preuve de cruauté. Le général espagnol Valeriano Weyler, à partir de février 1896, pratiqua une politique de regroupement forcé d’une grande partie de la population - y compris femmes, enfants, vieillards - derrière des fils de fer barbelé. Les conditions alimentaires et sanitaires étant absolument insuffisantes, des milliers de reconcentrados moururent, ce fut le premier cas moderne de camp de concentration. En deux ans, un huitième de la population, c’est-à-dire environ 200 000 personnes, succomba. De leur côté, les révoltés pratiquaient la politique de la terre brûlée, saccageant et détruisant les propriétés des partisans de l’Espagne et ravageant les plantations de sucre. Leur but était de provoquer la défaite des Espagnols en épuisant toutes leurs ressources.

L’opinion publique américaine, influencée du reste par les comités révolutionnaires cubains de New-York, manifesta assez vite sa sympathie pour ceux qui luttaient pour leur indépendance. Certains journaux particulièrement avides de sensationnel, surtout le New York World de Joseph Pulitzer et le New York Journal de William Randolph Hearst, firent grand cas de la barbarie des Espagnols et de leur commandant en chef, Weyler, surnommé « le boucher ». Des journaux protestants - peut-être en partie par hostilité à l’égard des prêtres catholiques de Cuba - ainsi qu’un certain nombre d’organes républicains et démocrates se déclarèrent partisans d’une intervention en faveur des insurgés pour des motifs purement humanitaires. D’autre part, des partisans de l’expansion tels Theodore Roosevelt, Lodge ou Whitelaw Reid du New York Tribune, réclamaient aussi une intervention.

Ces événements à Cuba coïncidaient dans les années 1890 avec une bataille pour les lecteurs entre les groupes de presse américains Hearst et Pulitzer. Le style de Hearst, qualifié de « journalisme jaune », aurait pu supplanter celui de Pulitzer, et il utilisa le pouvoir de la presse pour influencer l'opinion américaine en faveur de la guerre. Malgré les documents attestant des atrocités commises dans l'île, et la réalité d'une rébellion qui combattait le joug espagnol, Hearst fabriquait souvent des histoires ou les montait en épingle dans un langage hautement provocateur. Hearst publia des récits sensationnalistes sur les atrocités que les « Espagnols cruels » infligeaient aux « pauvres Cubains ». Scandalisés par « l'inhumanité » des Espagnols, les Américains étaient incités à demander une « intervention » que même les faucons les plus blasés, tel le jeune Theodore Roosevelt, auraient considéré comme une affaire réglée. Hearst est connu pour sa célèbre réponse à son illustrateur, Frederic Remington, qui estimait que les événements à la Havane ne justifiaient pas une guerre : « Vous fournissez les images, et je fournirai la guerre. »

En revanche, les journaux reflétant la pensée des milieux économiques ou financiers faisaient ressortir qu’une guerre compromettrait le rétablissement économique qui commençait à se manifester en 1897 et menacerait la stabilité monétaire basée sur l’étalon-or.

Étant donné l’aspect passionnel du débat et la nature de la lutte à Cuba, il ne fut pas facile pour le gouvernement américain de maintenir une position de neutralité. Le président Cleveland fit tout son possible pour ne pas se laisser entraîner dans une aventure, malgré les pressions du Congrès. Son successeur McKinley s’efforça de suivre la même politique de prudence. L’amorce d’une politique de réformes à Cuba par l’Espagne - renvoi de Weyler, obtention par les Cubains des mêmes droits politiques que les Espagnols, promesse d’une éventuelle autonomie interne - fut loin de satisfaire les révoltés mais fut bien accueillie par le gouvernement américain et une partie de la presse. Le 6 novembre 1897, le Washington Post titrait : « Pas de guerre avec l’Espagne. Tout porte à croire à la paix. »[1] Une série d’incidents allait pourtant faire monter la tension entre les États-Unis et l’Espagne.

Montée de la tension

La publication, le 9 février 1898, par le New York Journal d’une lettre privée de l’ambassadeur espagnol à Washington DC, Enrique Dupuy de Lôme, dérobée par un espion des insurgés, fit grand bruit : dans cette missive, l’auteur décrivait le président McKinley comme « un faible recherchant l’admiration des foules » !

Six jours plus tard, le cuirassé USS Maine explosait dans la rade de la Havane.

Malgré les journaux - si l’on met à part le Journal et le World - , les politiciens, les hommes d’affaires et les membres du clergé qui appelaient au calme, l’opinion publique fut atteinte, suivant l’expression d’un diplomate européen, « d’une sorte de furie belliqueuse ». Des manifestations brûlaient des Espagnols en effigie dans les rues : un enthousiasme guerrier déferla d’un bout à l’autre du pays. Devant l’inaction du gouvernement, on commença à siffler McKinley dans les rues et dans les théâtres.

Devant la montée de cette marée de bellicisme, les avocats de la paix commencèrent à faiblir. Le Chicago Times Herald écrivait le 9 mars 1898 : « L’intervention à Cuba est maintenant inévitable. Nos conditions politiques internes ne permettent pas de la repousser.» D’autres journaux emboîtèrent le pas. Le 19, un sénateur républicain du Vermont, modéré et respecté, Redfield Proctor, déclara devant le Sénat qu’un récent voyage à Cuba l’avait convaincu du bien-fondé d’une intervention. De nombreux hommes d’affaires, des organismes économiques, divers groupes religieux qui s’étaient montrés modérés commencèrent à changer d’avis. De nombreux dirigeants politiques décidèrent qu’il n’était désormais plus raisonnable de s’opposer à la demande générale en faveur de la guerre. Chez les Démocrates, par exemple, Bryan, qui avait manifesté jusque-là beaucoup de prudence, se prononça à la fin de mars pour l’intervention. De leur côté, de nombreux républicains firent pression sur le gouvernement qu’ils menacèrent de ne plus soutenir s’il ne tenait pas davantage compte de la volonté populaire.

Devant une telle fièvre guerrière, quelle fut l’attitude de McKinley ? Personnellement désireux d’éviter la guerre, il demanda le 27 mars 1898 à l’Espagne de conclure un armistice avec les révoltés, de supprimer la politique des camps de concentrations, enfin d’accepter une médiation américaine. En fait, il s’arrangea pour faire savoir à l’Espagne qu’il désirait que Cuba obtînt son indépendance. Le gouvernement espagnol de la régente Marie-Christine accepta tout, sauf la promesse d’indépendance. Comme le remarque Ernest May, en refusant la plus importante des exigences américaines, l’Espagne acceptait l’éventualité d’une guerre avec les États-Unis.

Aux États-Unis, le parti de la guerre, qui continuait de s’organiser, renforça sa pression sur le président. Celui-ci ne voulait pas laisser aux Démocrates, en cette année d’élection, le privilège de défendre l’indépendance de Cuba. Il redoutait aussi une initiative du Congrès qui le mettrait dans l’embarras. Aussi, en dépit des concessions de l’Espagne, McKinley proposa-t-il au Congrès, le 11 avril 1898, une intervention. Le 19, celui-ci déclara que Cuba devait être libre et autorisa l’usage de la force pour libérer l’île. Un amendement précisa que les États-Unis n’annexeraient pas l’île. L’Espagne chercha désespérément l’appui des autres puissances européennes, mais sans succès. Certes, sa cause n’était guère attirante. Mais, surtout, les pays d’Europe se souciaient de ne pas se brouiller avec les États-Unis, avec toutes les conséquences économiques et financières que cela pouvait entraîner. Abandonnée de tous, l’Espagne n’eut pas d’autre solution que de déclarer la guerre aux États-Unis le 24 avril 1898, l’US Navy ayant de son côté déjà établi le blocus de l’île dès le 21.

La plupart des historiens considèrent que la guerre n’a pas éclaté sous la pression des milieux économiques. Si l’on met à part quelques propriétaires qui avaient eu leurs biens dévastés dans l’île, les armateurs engagés dans le commerce avec Cuba et quelques individus désirant obtenir des contrats du gouvernement, en fait, on ne peut pas parler de pressions concrètes des milieux économiques sur le gouvernement pour une intervention à Cuba en 1898.

Au contraire, le monde des affaires s’efforça durant trois ans de résister à toutes les pressions, Julius W. Pratt, au terme d’une étude minutieuse des journaux économiques et financiers, des procès-verbaux des Chambres de commerce et des pétitions envoyées au Département d'État, conclut que les milieux économiques, bancaires, industriels et commerciaux, tout particulièrement dans l’Est, étaient violemment hostiles à la guerre à la fin de 1897 et au début de 1898. La reprise des affaires qui datait de 1893, avait connu deux rechutes, une première fois en 1895 et une nouvelle fois au moment de la campagne en faveur de la frappe libre de l’argent en 1896. En 1897, la situation économique se rétablit à nouveau, le commerce extérieur était en progrès ; les industriels, les commerçants, les financiers étaient optimistes. En politique intérieure, la grande lutte électorale de 1896 avait abouti au triomphe du grand capitalisme. Une guerre ne risquait-elle pas de venir jeter le trouble ? Elle « mettra en péril la marche de la prospérité », écrit le New Jersey Trade Review. Le chef de l’organisation électorale du parti républicain, Mark Hanna, porte-parole au Sénat des milieux d’affaires, estimait que la guerre « pour la politique économique intérieure ». Le Wall Street Journal, en décembre 1897 et février 1898, souhaitait que la question de Cuba reçût une solution pacifique. Ainsi, Théodore Roosevelt, lui-même très favorable à la guerre, écrivait-il le 5 avril 1898 à Robert Bacon : « Ici, à Washington, nous avons l’impression que tous ceux qui ont un lien quelconque avec les intérêts du big business sont prêts à aller au-devant de n’importe quelle infamie afin de conserver la paix et d’éviter que les affaires ne soient perturbées. »

Pour l’historien américain Walther La Feber, au contraire, « la communauté économique américaine n’était pas aussi monolithique dans son opposition à la guerre ». Elle aurait même été déjà fortement préoccupée par la recherche de nouveaux marchés, notamment depuis la dépression de 1893. Pour La Feber, ce n’est pas l’influence du Congrès ni celle des journalistes à sensation qui expliquent le durcissement de l’attitude de McKinley à partir du 10 avril, mais l’évolution in extremis de nombreux hommes d’affaires en faveur d’une politique belliciste. McKinley ne désirait pas la guerre et a même tenté de l’éviter, mais il voulait aussi ce que seule une guerre pouvait obtenir : l’indépendance de Cuba et, en même temps, la disparition de l’incertitude qui pesait sur la vie politique et économique du pays. Quoi qu’il en soit, devant la rapidité des succès militaires, les réserves exprimées par les industriels s’évanouirent. D’abord, on se rendit compte que la guerre pourrait être courte et faciliterait la reprise économique. Ensuite, le triomphe de l’amiral Dewey à Manille offrait, avec la possibilité d’un point d’appui en Extrême-Orient, le moyen de contrecarrer les avantages que l’empire russe, l’empire allemand, l’empire britannique et la France avaient récemment gagnés avec l’obtention de territoires à bail en Chine.

Toutefois, même si McKinley ne s’était décidé à devenir intransigeant que lorsqu’il avait eu la certitude d’obtenir l’appui d’un certain nombre d’hommes d’affaires, il ne faut pas oublier qu’il était soumis à une énorme pression de la part de l’opinion publique. Devant la montée du sentiment belliciste, McKinley craignit de provoquer une scission dans le parti républicain et ruiner ses chances de réélection en 1900 s’il continuait de s’opposer à la guerre. Les milieux d’affaires s’étaient, en fait, ralliés à l’idée d’une politique expansionniste prêchée par d’autres depuis longtemps. Ils n’en avaient pas été les promoteurs.

Ernest R. May, dans son livre Imperial Democracy, propose une explication d’ordre psychologique à l'origine de la vague de fond belliciste. Les États-Unis étaient dans une situation d’inquiétude. Ce pays, jusque-là largement protestant et anglais, à l’économie rurale, avait vu en peu de temps le nombre de catholiques s’accroître ainsi que l’industrialisation et l’urbanisation triompher. Un malaise s’empara de la population de vieille souche. Cette inquiétude latente fut brusquement avivée par la crise de 1893. Ne s’est-il pas produit une sorte de transfert irrationnel de ces anxiétés et de ces angoisses sur les Cubains souffrant eux aussi ? Pour le peuple comme pour le gouvernement américain, la guerre avec l’empire espagnol monarchique, catholique, latin, n’avait peut-être pas d’autre but que de porter remède à leurs propres inquiétudes. En tous cas, jamais peut-être la nation ne connut-elle pareille unanimité.

Il y eut toutefois plus de pressions véritables et sincères incitant à la guerre. Confrontés à la défaite et un manque d'argent et de ressources pour continuer à combattre l'occupation espagnole, les révolutionnaires cubains et leur futur président, Tomás Estrada Palma, déposèrent secrètement 150 millions de dollars dans une banque américaine pour acheter l'indépendance de Cuba, ce que l'Espagne refusa. Il négocia alors adroitement et fit la propagande de sa cause auprès du Congrès américain, éventuellement en garantissant de payer la facture d'une intervention américaine.

La Marine des États-Unis d'Amérique s'était alors considérablement développée, mais n'avait pas encore eu l'occasion d'être testée, et plusieurs vieux chiens de guerre étaient enthousiastes à l'idée de tester et d'utiliser leurs nouveaux outils. La marine avait conçu des plans pour attaquer les Espagnols dans les Philippines plus d'un an avant le début des hostilités. La fin de la conquête de l'Ouest et du conflit à grande échelle avec les Amérindiens laissait l'armée inoccupée, et les états-majors espéraient qu'une nouvelle tâche leur incomberait bientôt. Depuis des temps fort anciens, certains Américains avaient pensé que Cuba leur revenait de droit. La soi-disant théorie de la destinée manifeste faisait de l'île, aux portes des côtes de la Floride, une candidate toute désignée pour l'expansion américaine. La majorité de l'économie insulaire était déjà dans les mains de l'Amérique, et la majorité de son commerce, dont une bonne partie était clandestine, s'effectuait avec les États-Unis. Quelques dirigeants économiques ont eux aussi incité au conflit. Selon les propres mots du sénateur du Nebraska John M. Thurson : « La guerre avec l'Espagne pourrait accroître le commerce et les revenus de chaque compagnie de chemin de fer américaine ; cela pourrait accroître la production de chaque usine américaine ; cela pourrait stimuler chaque branche de l'industrie et du commerce domestique. »

En Espagne, le gouvernement n'était pas totalement en défaveur de la guerre. Les États-Unis n'étaient pas une puissance avérée, alors que la marine espagnole, quoique décrépite, avait un passé glorieux ; on pensait que cela pourrait être un défi aux États-Unis. Il existait également une notion largement répandue auprès des leaders aristocratiques espagnols que l'armée et la marine des États-Unis, empreintes d'une mixité ethnique certaine, ne pourraient jamais survivre à d'aussi fortes pressions [2].

Les Rough Riders à San Juan (Frederic Remington)

La puissance militaire des belligérants

Les Cortès, malgré les conflits incessants dans ce qui reste de l'empire espagnol, se sont refusées à modifier une loi de 1882 sur le recrutement de l'armée qui n'applique que très incorrectement le système du service militaire obligatoire et nombreux sont ceux qui se font exempter. Le vieux fusil Remington était en cours de remplacement par le Mauser espagnol Mle 1893 d'un calibre 7mm Mauser d'excellente facture et quelques 80 000 exemplaires ont été expédiés à Cuba et aux Philippines.

L'armée de terre disposait dans la métropole de 56 régiments d'infanterie (d'un effectif de 804 hommes en temps de guerre), 56 cadres de régiments de réserve, 20 bataillons de chasseurs (964 hommes en temps de guerre), 10 cadres de bataillons de réserve. 28 régiments de cavalerie de 450 à 510 hommes, 13 régiments d'artillerie de campagne à 24 pièces, 1 régiment léger, 3 régiments d'artillerie de montagne soit 68 batteries et 408 pièces et 9 bataillons d'artillerie de forteresse.

Avec les forces du génie militaire, les services et les troupes régionales dans les Baléares, aux Canaries et au Maroc espagnol, l'effectif théorique au 1er juillet 1897 est de 100 140 hommes [3].

La guerre

Le 15 février 1898, une explosion eut lieu à bord du navire de guerre de l'US Navy USS Maine, ancré dans le port de La Havane qui coula rapidement, entraînant la mort de 266 hommes. Les preuves quant à la cause de l'explosion étaient peu concluantes car contradictoires, néanmoins, la presse américaine, menée par les deux journaux new-yorkais, proclama que c'était certainement un ignoble acte de sabotage commis par les Espagnols. La presse poussa le public à réclamer la guerre avec ce slogan : « Rappelez-vous du Maine ! L'Espagne en enfer ! »[4] Ce sentiment chauvin et belliciste prit le nom de jingoïsme, expression inventée au Royaume-Uni en 1878. Grâce aux avancées scientifiques modernes, on s'accorde pour dire que cette explosion fut due à une combustion spontanée de magasins de poudre situés trop près de sources de chaleur.

Poussée par l'opinion publique, la guerre est finalement déclarée le 25 avril 1898 par le Congrès des États-Unis par 42 voix pour et 35 contre au Sénat des États-Unis et 310 voix pour et 6 contre à la chambre des représentants [5].

La lutte entre l’Espagne et les États-Unis était inégale. Certes sur le papier, l’Espagne pouvait paraître puissante : 200 000 soldats à Cuba et une flotte de croiseurs cuirassés et de torpilleurs supérieure en nombre à l’US Navy. Mais les navires de guerre de celle-ci étaient beaucoup plus récents et mieux entraînés. L’Espagne n’opposa en fait qu’une faible résistance et les opérations militaires furent assez courtes. Elle avait placé, semble-t-il, ses espoirs dans une aide extérieure, une intervention européenne, qui ne se produisit pas.

La plus populaire de toutes les guerres américaines, la « splendid little war », selon l’expression de John Hay[6], s’organise aux États-Unis dans la pire confusion. L’US Army ne comptant que 28 183 hommes, on fit appel à des volontaires qui ne recevaient que des fusils démodés et manquaient de tentes et de couvertures. N’ayant pas d’uniformes d’été, ils partirent pour les tropiques avec le lourd uniforme bleu en laine.

Les premiers combats se déroulèrent non pas à Cuba mais aux Philippines, également possessions espagnoles. L’escadre américaine du Pacifique composée de 7 navires de guerre, commandée par le Commodore George Dewey, envoya par le fond ou captura, à l’aube du 1er mai 1898, la flotte espagnole de 8 navires de l’amiral Patricio Montojo en perdant un seul homme (d'une crise cardiaque) au cours de la bataille de la baie de Manille (ou bataille de Cavite) dans la baie de Manille.

À Cuba même, un corps expéditionnaire de 17 000 hommes débarqua le 20 juin 1898. Parmi eux, il y avait une unité de volontaires - le régiment de cavalerie des Rough Riders - commandés en titre par le colonel Leonard Wood et en fait par le lieutenant-colonel Theodore Roosevelt qui avait démissionné de son poste d’adjoint au Secrétaire à la marine le 7 mai 1898 pour se joindre à l’expédition. L’armée espagnole ne sut pas profiter de sa supériorité numérique. Il est vrai qu’ils n’avaient que 13 000 hommes sur les lieux du débarquement et qu’ils étaient très mal organisés pour le transport de leurs troupes. Dans les combats qui se déroulèrent pour la prise des hauteurs des collines San Juan près de Santiago de Cuba, Théodore Roosevelt établit sa réputation de soldat téméraire et de héros. Ces combats furent d’ailleurs durs et sanglants, et les Américains, mal commandés, manquant de renforts, de nourriture et de munitions, étaient « au bord d’un désastre militaire », selon l’avis même de Roosevelt, mais remportèrent une bataille décisive pour le contrôle de l'île.

C’est encore sur mer que se joua le sort des armes : la flotte américaine coula en quelques heures les navires espagnols de l’amiral Cervera qui tentaient de sortir du port de Santiago de Cuba le 13 juillet. Privées de tout appui naval, les forces espagnoles de Cuba capitulèrent le 17 juillet. Porto Rico fut occupé sans résistance le 25 juillet par un contingent de 500 hommes.

Finalement, pendant cette guerre de dix semaines, les forces américaines avaient perdu 5 462 hommes dont seulement 379 sur les champs de bataille, tandis que les forces espagnoles déploraient la perte de deux généraux, 581 officiers et de 55 078 soldats et marins.

Le 12 août 1898, l’Espagne accepta un traité de paix préliminaire mettant fin aux hostilités à Cuba. Le lendemain, Manille tombait aux mains des Américains aidés par les insurgés philippins. Le traité de Paris, signé le 10 décembre 1898, mit un terme officiel à la guerre.

Conséquences

Ten Thousand Miles From Tip to Tip (« 10 000 miles d'une extrémité à l'autre ») - des Philippines à Porto Rico

Avec le traité de Paris, l'Espagne a reconnu l'indépendance de Cuba, tout en cédant les Philippines, Porto Rico et Guam aux États-Unis en échange d'un versement de 20 millions de dollars américains[7]. La même année, dans un acte indépendant, les États-Unis annexent les îles d'Hawaii. L'année suivante, ils acquièrent une partie de l'archipel du Samoa. Ainsi, le territoire américain s'est soudainement accru de plusieurs territoires au-delà de l'Amérique du Nord.

La guerre de 1898 a constitué incontestablement un tournant dans l’histoire américaine. Les États-Unis prenaient place dans le cercle étroit des grandes puissances de la planète. Le Washington Post avait écrit à la veille de la guerre dans un éditorial : « Nous sommes confrontés à un étrange destin. Le goût de l’empire règne sur chacun de nous comme le goût du sang règne dans la jungle[8]. »

Désormais, les Américains ne désiraient plus se contenter de ne s’occuper que de leurs affaires intérieures. Les États-Unis avaient établi leur suprématie sur les Caraïbes et étendu leur influence jusqu’aux rivages de l’Asie. Ils étaient devenus une puissance mondiale par la manifestation de leur force et celle-ci allait dorénavant affecter la politique internationale de toutes les grandes puissances. L'historien Howard Zinn écrit : « Désormais, le goût de l'empire possédait aussi bien les politiciens que les milieux d'affaire à travers tout le pays. Le racisme, le paternalisme, et les questions de profit se mêlaient aux discours sur la destinée de la civilisation[9]. »

Notes et références

- ↑ (en) « No war with Spain. All indications point to peace. »

- ↑ Y.H. Nouailhat, Les États-Unis 1898-1933 : L'avènement d'une puissance mondiale, Éditions Richelieu, 1973

- ↑ Lieutenant-Colonel Émile Bujac, Précis de quelques campagnes contemporaines 1893-1901, H. Charles-Lavauzelle

- ↑ (en) « Remember the Maine, To Hell with Spain ! »

- ↑ Hakim, Joy. A History of US: Book Eight, An Age of Extremes. New York: Oxford University Press, 1994, p. 144 et 149.

- ↑ Jean-Michel Lacroix, Histoire des États-Unis, PUF, coll. « Quadrige », 2006, p. 337.

- ↑ Jean-Michel Lacroix, op. cit., p. 337-338.

- ↑ Cité dans Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. De 1492 à nos jours, Agone, 2002, p. 343.

- ↑ Howard Zinn, op. cit., p. 359.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Films d'époque sur la guerre hispano-américaine et l'insurrection phillipine

- (en) Photographies de 1898

- (fr) La guerre Hispano-Américaine de 1898 : Une hypothèse de géostratégie comparée, Stratisc.org

- (en) Guide sur la guerre hispano-américaine de la Library of Congress

- Portail de l’histoire militaire

- Portail des États-Unis

- Portail de l’Espagne

Catégories : Guerre hispano-américaine | Histoire militaire des États-Unis | Restauration bourbonienne en Espagne | Guerre de l'histoire d'Espagne | Histoire de Cuba | Histoire contemporaine des États-Unis | Guerre du XIXe siècle | Décolonisation espagnole | Philippines | 1898 aux États-Unis

Wikimedia Foundation. 2010.