- Art roman auvergnat

-

Portail trilobé de l'église Saint-Michel d'Aiguilhe

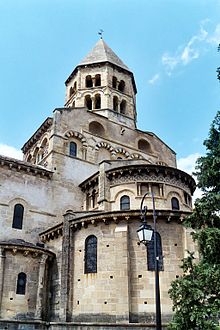

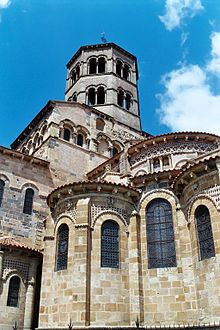

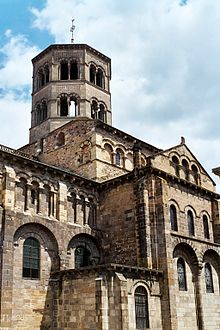

Portail trilobé de l'église Saint-Michel d'Aiguilhe Église Saint-Julien de Chauriat, église majeure de type incomplet

Église Saint-Julien de Chauriat, église majeure de type incomplet

L'art roman auvergnat englobe l'art roman tel qu'il s'est développé aux XIe et XIIe siècles en Auvergne et, par extension, dans le Velay, deux régions dont la couronne comtale fut à plusieurs reprises portée par la même tête à l'époque romane.

Domaine géographique

Le domaine couvert par l'art roman auvergnat englobe trois régions :

- la Basse-Auvergne qui correspond approximativement à l'actuel département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'au Brivadois (région de Brioude, en Haute-Loire);

- la Haute-Auvergne qui correspond à peu près à l'actuel département du Cantal;

- le Velay qui correspond à l'actuel département de la Haute-Loire moins le Brivadois (région de Brioude), qui fait partie de la Basse-Auvergne.

Les églises majeures de Basse-Auvergne

L'art roman de la Basse-Auvergne est dominé par un groupe d'une dizaine d'églises dites « majeures »[1] (et non cinq comme on le lit souvent). Toutes sont situées dans un rayon de 30 kilomètres de Clermont-Ferrand[2].

Églises majeures de type complet et incomplet

Seules cinq de ces églises majeures ont conservé le type complet :

- la basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand

- l'église Saint-Austremoine d'Issoire

- la basilique Notre-Dame d'Orcival

- l'église de Saint-Nectaire

- l'église Notre-Dame de Saint-Saturnin

Les autres églises majeures de Basse-Auvergne ne sont généralement pas citées comme telles à cause des mutilations et des remaniements qu'elles ont subis[3] :

- la collégiale Saint-Victor et Sainte-Couronne d'Ennezat, dont les chanoines ont remplacé le chevet roman par un écrasant chevet gothique au XIIIe siècle[4];

- l'église abbatiale de Mozac, dont le chevet a été détruit par des tremblements de terre au XVe siècle[4];

- l'église Saint-Julien de Chauriat, dont le chevet a été remplacé par un chevet gothique assez banal;

- l'église Saint-Martin de Cournon-d'Auvergne, dont le massif barlong, le clocher, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes se sont écroulés au XVIIIe siècle et ont été reconstruits au XIXe siècle[5];

- la basilique Saint-Amable de Riom, dont le transept et le clocher ont été reconstruits après la révolution (1855).

Caractéristiques des églises majeures

À la base, les églises majeures de Basse-Auvergne présentaient probablement toutes les mêmes caractéristiques de structure et d'ornementation mais, comme dit plus haut, les églises majeures de type incomplet en ont perdu certaines suite à des remaniements ou à des catastrophes.

Structure générale du chevet

Les églises majeures sont caractérisées par un remarquable chevet (au sens large) constitué d'un étagement de volumes de hauteur croissante :

- deux absidioles adossées aux bras du transept

- trois ou quatre chapelles rayonnantes (sauf à Saint-Saturnin)

- une chapelle axiale rectangulaire (uniquement à Issoire)

- le déambulatoire

- le chœur

- les bras du transept

- le « massif barlong »

- le clocher octogonal

Le chœur et le déambulatoire à chapelles rayonnantes

Le chevet proprement dit des églises majeures est généralement constitué d'un chœur entouré d'un déambulatoire à chapelles rayonnantes. Ces dernières sont absentes à Saint-Saturnin alors que leur nombre monte à quatre à Issoire, plus une chapelle axiale rectangulaire.

Dans certains cas, comme à Issoire et Saint-Nectaire, les chapelles rayonnantes sont adossées à un pignon surmonté d'un fronton triangulaire bordé d'un cordon de billettes et couronné d'une croix de pierre faisant office d'antéfixe.

Le chevet possède dans chaque cas une décoration remarquable par son abondance et sa polychromie, obtenue par l'utilisation de mosaïques de pierres comme le tuf volcanique, la lave andésite, l'arkose blonde ou le grès rosé[6].

Le chœur, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, possèdent une corniche largement débordante soutenue par des modillons à copeaux et ornée d'une frise en damier (sauf à Saint-Nectaire).

Sous la corniche du chœur se déploie généralement une mosaïque polychrome de rosaces (sauf à Orcival). Sous ces mosaïques, les fenêtres du chœur alternent avec des loges rectangulaires abritant chacune trois colonnettes.

Les arcs des fenêtres du déambulatoire et des chapelles sont bordés d'un cordon de billettes et exceptionnellement surmontés de mosaïques de pierres polychromes comme à Issoire.

Le massif barlong

Massif barlong d'Orcival Façade latérale d'Issoire

Façade latérale d'Issoire

La silhouette caractéristique des églises romanes majeures de Basse-Auvergne est en bonne part due au « massif barlong » qui renforce l'élan vertical et l'étagement des volumes.

Le « massif barlong » (« barlong » signifiant « allongé transversalement ») est le massif qui surmonte la croisée du transept et est couronné par le clocher[7]. Le massif barlong auvergnat possède deux toits en appentis qui encadrent la naissance du clocher.

Les faces du massif barlong sont généralement ornées d'arcatures ornées d'un cordon de billettes (Ennezat, Chauriat) ou de claveaux polychromes (Saint-Saturnin, Issoire). Curieusement, les faces du massif barlong de Saint-Nectaire ne possèdent pas ces séries d'arcatures.

Le massif barlong d'Issoire possède également un décor de baguettes.

Le clocher octogonal

Toutes les églises majeures possèdent un clocher octogonal mais seules les églises de Saint-Saturnin et Orcival ont conservé leur clocher d'origine, Ennezat, Menat et Thuret ayant conservé uniquement le premier étage d'origine[8].

Chaque face du clocher octogonal est percée de fenêtres géminées ornées d'un cordon de billettes (Ennezat, Saint-Nectaire, Chauriat) ou de claveaux polychromes (Issoire).

Les façades latérales de la nef et du transept

Les églises majeures présentent toute la même structure des façades latérales de la nef et du transept : les fenêtres de ces façades, bordées d'un cordon de billettes, sont logées sous de grands arcs saillants appelés arcs de raidissement[9] surmontés de triplets de baies aveugles.

Seule varie la position de la porte méridionale, qui se situe parfois au niveau de la nef et parfois au niveau du transept.

L'intérieur

La nef est généralement couverte d'un berceau.

Le transept présente souvent une décoration typique faite d'un triplet constitué d'une arcature surmontée d'un arc en mitre encadrée de deux arcatures surmontées chacune d'un arc en plein cintre. Ce triplet orne les murs du transept de Notre-Dame-du-Port, Issoire, Orcival, Saint-Nectaire, Ennezat, Chauriat et Courpière[10].

Le chœur, voûté en cul de four, est entouré de six ou huit colonnes couronnées de chapiteaux historiés supportant des arcs surhaussés surmontés d'une deuxième série de baies, alternativement ajourées et aveugles. Il est parfois entièrement polychrome comme à Issoire, mais il subsiste généralement des traces de polychromie au moins au niveau des chapiteaux.

Les peintures murales

A l'époque, une église n'était pas considérée comme achevée si elle n'avait pas reçue au minimum un badigeon de chaux sur l'enduit et les pierres de taille, en attendant la peinture. Cette "peinture contribuait donc à distinguer l'espace extérieur, matériel et profane, de l'espace intérieur, spirituel et sacré"[11].

Art roman influencé par l'architecture hispano-mauresque

Portail trilobé de l'église Saint-Michel d'Aiguilhe

Portail trilobé de l'église Saint-Michel d'Aiguilhe

L'arc polylobé, caractéristique de l'architecture omeyyade du califat de Cordoue, se répandit dans l'architecture romane française par le biais de l'influence des pèlerins le long des grandes routes françaises du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ce type d'arc se répandit en Velay et en Auvergne par le biais de la Via Podiensis.

On trouve ainsi des arcs trilobés ou polylobés sur le portail, les fenêtres ou les façades des édifices suivants :

- Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy-en-Velay (petits arcs trilobés sur la façade occidentale et sur le clocher)

- Église Saint-Michel d'Aiguilhe (portail trilobé)

- Chapelle Saint-Clair d'Aiguilhe (arcs trilobés sur les pans de façade de la chapelle hexagonale)

- Prieuré de Chanteuges (fenêtres trilobées)

- Église Saint-Ménélé de Menat

- Église de Saint-Hilaire-la-Croix

- Église Saint-Médulphe de Saint-Myon

L'arc polylobé engendra une variante appelée « arc à voussure polylobée », où les lobes ornent non pas l'intrados mais la voussure de l'arc. On retrouve l(arc à voussure polylobée sur les édifices suivants :

On notera également l'usage abondant de claveaux polychromes auxquels certains prêtent une origine hispano-mauresque : on en trouve par exemple à la cathédrale du Puy-en-Velay, à la chapelle Saint-Clair d'Aiguilhe...

-

La façade de la cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy-en-Velay ornée de quatre arcs trilobés -

Arcs trilobés sur les façades de la

chapelle Saint-Clair d'Aiguilhe -

Portail à à voussure polylobée de

l'église Sainte-Foy de Bains -

Portail à à voussure polylobée de

l'église Saint-Blaise de Dore-l'Église

Autres grands édifices

Outre les églises mentionnées plus haut, l'Auvergne compte plusieurs édifices romans de première importance :

Basilique Saint-Julien de Brioude

La basilique Saint-Julien de Brioude présente un chœur orné d'une mosaïque de rosaces en pierres polychromes ainsi qu'un chevet à déambulatoire et à chapelles rayonnantes.

Mais la comparaison avec les églises dites « majeures » de Basse-Auvergne s'arrête là car la basilique Saint-Julien ne possède pas le « massif barlong », ce massif allongé transversalement qui surmonte la croisée du transept et possède deux toits en appentis qui encadrent la naissance du clocher, massif responsable de la silhouette caractéristique de ces églises majeures.

Par ailleurs, elle présente au niveau des fenêtres des ornementations qui ne se présentent jamais sur les églises majeures : les fenêtres du déambulatoire et de ses chapelles rayonnantes sont encadrées de colonnettes à chapiteaux alors que celles du chœur sont encadrées de baies aveugles, formant ainsi des triplets.

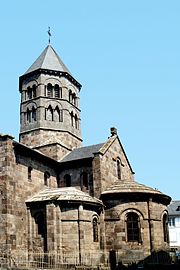

Basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac

La Basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac est la plus grande église romane de Haute-Auvergne depuis la destruction de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac.

Elle ne se compare pas aux églises dite majeures de Basse-Auvergne car elle ne possède ni « massif barlong », ni chevet à déambulatoire, ni chapelles rayonnantes, ni même mosaïques de pierres polychromes. Le chevet est un chevet trichore classique, composé d'une abside centrale et de deux absidioles prenant appui sur les croisillons du transept.

Autres édifices

Basse-Auvergne (Puy-de Dôme et Brivadois)

- Église Saint-Julien de Bansat

- Église Saint-André de Besse-en-Chandesse

- Église Saint-Cerneuf de Billom

- Chapelle funéraire de Chambon-sur-Lac

- Église Saint-Jean de Glaine-Montaigut

- Église Saint-Blaise de La Godivelle

- Église Notre-Dame de Mailhat (Lamontgie)

- Église Saint-Sébastien de Manglieu

- Église Saint-Léger de Montfermy

- Église Saint-Nicolas de Nonette

- Église Sainte-Madeleine d'Orsonnette

- Église Saint-Didier de Saint-Dier-d'Auvergne

- Église Saint-Limin de Thuret

Haute-Auvergne (Cantal)

- Église Saint-Thyrse d'Anglards-de-Salers

- Chapelle Notre-Dame du Roc-Vignonnet (Antignac)

- Église Saint-Thibaud de Brageac

- Église Saint-Pierre de Bredons

- Église Notre-Dame de Champagnac

- Église Saint-Victor-et-Sainte-Madeleine de Chastel-Marlhac

- Église de Saint-Étienne-de-Chomeil

- Église Saint-Martin de Jaleyrac

- Église Notre-Dame de Lanobre

- Église Sainte-Croix de Saignes

- Chapelle Notre-Dame du Château de Saignes

- Église Saint-Ferréol de Salsignac

- Église Saint-Martin de Sauvat

- Église Saint-Georges d'Ydes-Bourg

Velay (Haute-Loire)

- Église de Saint-Hilaire (Haute-Loire)

- Chapelle Sainte-Marie-des-Chazes

- Église Saint-Georges de Saint-Paulien

- Église Saint-Victor de Saint-Victor-sur-Arlanc

- Église Saint-Martin de Polignac

- Église Saint-Jean-Baptiste de Retournac

Bourbonnais (Allier)

- Église de Saint-Martin de Jenzat

Vierges romanes auvergnates

L'Auvergne recèle la majorité des vierges romanes de France[12].

Ces Vierges sont généralement réalisées en bois polychrome mais parfois en plomb polychrome :

- Vierge de Chalus

- Notre-Dame de Chassignoles

- Vierge de Chauriat

- Vierge de Châteauneuf-les-Bains

- Notre-Dame de Colamine-sous-Vodable

- Notre-Dame d'Entremont (Brioude)

- Vierge d'Heumes l'Église

- Vierge de Marsat

- Vierge de Monistrol-d'Allier

- Vierge de Moussages

- Vierge d'Orcival

- Vierge noire du Puy

- Notre-Dame de Roche-Charles

- Vierge de Sainte-Marie-des-Chazes

- Vierge de Saint-Gervazy

- Vierge de Saugues

- Vierge de Vauclair

- Vierge de Vernols

Références

- Dr P. Balme, L'art roman en Auvergne, Imprimerie G. de Bussac, Clermont-Ferrand, 1957, p.21

- Dr P. Balme, op. cit., p.22

- Dr P. Balme, op. cit., p.21

- L'art roman dans le Puy-de-Dôme, édité par le Conseil général du Puy-de-Dôme, p.15

- Impressions romanes, brochure éditée par le Conseil général du Puy-de-Dôme, p.9

- Dr P. Balme, op. cit., p.38

- Dr P. Balme, op. cit., p.29

- Dr P. Balme, op. cit., p.32

- Dr P. Balme, op. cit., p.13

- Dr P. Balme, op. cit., p.39

- Yves Morvan, Les peintures intérieures, Bulletin n°26 de l'association des amis du vieux Pont-du-Château, 1995.

- François Graveline et Francis Debaisieux, Vierges romanes, Éditions Debaisieux, Beaumont, 1999, p.2

Catégories :- Histoire de l'architecture

- Architecture romane

- Patrimoine du XIIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.