- Système d'information géographique

-

Pour les articles homonymes, voir SIG.

Pour les articles homonymes, voir SIG.Un système d'information géographique (SIG) est un système d'information permettant d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement et diffusion de l'information géographique. La représentation est généralement en deux dimensions, mais un rendu 3D ou une animation présentant des variations temporelles sur un territoire sont possibles.

Incluant le matériel, l’immatériel et l’idéel, les acteurs, les objets et l’environnement, l’espace et la spatialité, le logiciel offre les fonctions utiles à l'exploitation d'un Système d'Information Géographique, S.I.G.

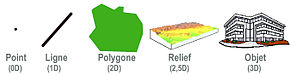

L'usage courant du système d'information géographique est la représentation plus ou moins réaliste de l'environnement spatial en se basant sur des primitives géométriques : points, des vecteurs (arcs), des polygones ou des maillages (raster). À ces primitives sont associées des informations attributaires telles que la nature (route, voie ferrée, forêt, etc.) ou toute autre information contextuelle (nombre d'habitants, type ou superficie d'une commune par ex.). Le domaine d'appartenance de ce type de systèmes d'information est celui des sciences de l'information géographique.

L'information géographique peut être définie comme l'ensemble de la description d'un objet et de sa position géographique à la surface de la Terre.

En France, où il existe un Conseil National de l'Information Géographique, dans son acception courante, le terme fait référence aux outils logiciels. Cependant, le concept englobe : logiciels, données, matériel et les savoir-faire liés à l'utilisation de ces derniers. On peut aussi parler de système d'information à référence spatiale (SIRS) pour les données et leur structuration. L'acronyme SIT (système d'information sur le territoire) est aussi utilisé dans quelques pays francophones. Enfin, les sigles BDU (banque de données urbaine), voire BDT (banque de données sur le territoire), plus anciens, peuvent se rencontrer ici et là.

Sommaire

Historique

La première application souvent citée de l'analyse spatiale en épidémiologie est l'étude menée avec succès par le docteur John Snow pendant l'épidémie de choléra dans le quartier de Soho à Londres en 1854 : ayant représenté sur un plan la localisation des malades et l'endroit où ils puisaient leur eau, il détermina que c'était l'eau d'un certain puits qui était le foyer de contamination[1].

Dans les années 1960, les cartes de l'Afrique de l'Est trop nombreuses pour permettre de localiser les meilleurs endroits pour créer de nouvelles implantations forestières font naître l'idée d'utiliser l'informatique pour traiter les données géographiques[2].

L'usage accru de ces techniques et méthodes dans la science et l’aménagement du territoire et pour le suivi, la gestion et protection de la biodiversité a été permis par l'avancée de l'informatique[3], et encouragé par la prise de conscience environnementale. Cette évolution des applications a permis de nouvelles approches scientifiques transdisciplinaires et collaboratives. Et ce depuis les années 1970.

Maguire et al. (1991) distinguent trois périodes principales dans l'évolution des SIG :

- fin des années 1950 – milieu des années 1970 : début de l’informatique, premières cartographies automatiques ;

- milieu des années 1970 - début des années 1980 : diffusion des outils de cartographie automatique/SIG dans les organismes d’État (armée, cadastre, services topographiques, ...) ;

- depuis les années 1980 : croissance du marché des logiciels, développements des applications sur PC, mise en réseau (bases de données distribuées, avec depuis les années 1990, des applications sur Internet) et une banalisation de l'usage de l'information géographique (cartographie sur Internet, calcul d'itinéraires routiers, utilisation d'outils embarqués liés au GPS...), apparition de « logiciels libres » ou d'outils dédiés aux pratiques coopératives[4], etc.

Quelques concepts

Les composantes du SIG

Un système d'information géographique est constitué de cinq composants majeurs.

Les logiciels

Ils assurent les six fonctions suivantes (parfois regroupées sous le terme des « 6A ») :

- saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition)

- gestion de base de données (Archivage)

- manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse)

- mise en forme et visualisation (Affichage)

- représentation du monde réel (Abstraction)

- la prospective (Anticipation).

Les données

Les données géographiques sont importées à partir de fichiers ou saisies par un opérateur. Voir le paragraphe suivant.

Les matériels informatiques

Le traitement des données se fait à l'aide des logiciels sur un ordinateur de bureau ou sur un ordinateur durci directement sur le terrain. L'ordinateur de terrain avec GPS et laser télémètre permet la cartographie et la collecte des données. La construction de la carte en temps réel et la visualisation de la carte sur le terrain augmente la productivité et la qualité du résultat.

Des systèmes client-serveur en intranet, extranet voire via Internet facilitent ensuite, et de plus en plus, la diffusion des résultats.

Les savoir-faire

Un système d'information géographique fait appel à une connaissance technique et à divers savoir-faire, et donc divers métiers, qui peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Le spécialiste doit mobiliser des compétences en géodésie (connaissance des concepts de système de référence et de système de projection), en analyse des données, des processus et de modélisation (analyse Merise, langage UML par exemple), en traitement statistique, en sémiologie graphique et cartographique, en traitement graphique. Il doit savoir traduire en requêtes informatiques les questions qu'on lui pose.

Les utilisateurs

Comme tous les utilisateurs de systèmes d'information géographique ne sont pas forcément des spécialistes, un tel système propose une série de boîtes à outils que l’utilisateur assemble pour réaliser son projet. N’importe qui peut, un jour ou l’autre, être amené à utiliser un SIG. Le niveau de compétences requis pour la conduite des opérations les plus basiques (voir géomatique), est généralement celui de technicien supérieur. Mais afin d'assurer une bonne qualité d'interprétation des résultats de l'analyse des données et des opérations avancées, celles-ci sont généralement confiées à un ingénieur disposant d'une bonne connaissance des données manipulées et de la nature des traitements effectués par les logiciels. Enfin, des spécialistes sont parfois amenés à intervenir sur des aspects techniques précis.

Questions auxquelles peuvent répondre les systèmes d'information géographique, et limites

Un système d'information géographique doit répondre à cinq questions, quel que soit le domaine d’application :

- Où : où se situe le domaine d’étude et quelle est son étendue géographique ?

- Quoi : quels objets peut-on trouver sur l’espace étudié ?

- Comment : comment les objets sont-ils répartis dans l’espace étudié, et quelles sont leurs relations ? C’est l’analyse spatiale.

- Quand : quel est l’âge d’un objet ou d’un phénomène ? C’est l’analyse temporelle.

- Et si : que se passerait-il s’il se produisait tel événement ?

Les systèmes d'information géographique ont comme limites la pertinence, la richesse, et l'occurrence de mise à jour de leurs bases de données, mais aussi parfois les restrictions d'accessibilité ainsi que les droits d'auteurs sur certaines données et informations qui peuvent empêcher la diffusion de cartes, ou empêcher leur réalisation pour les travaux partageant les données de plusieurs systèmes disparates. L'accessibilité peut également souffrir de mesures prises pour protéger des entités particulières lorsque la taille de l'échantillon est trop petite (secret statistique), ou par la présence sur une couche de données d'informations stratégiques et/ou protégées. Enfin certaines requêtes demandent un temps ou une puissance de calcul non disponibles.

Une autre limite est la lisibilité : pour ne pas trop charger la carte, les croisements d’informations ne peuvent guère dépasser 3 ou 4 variables par carte. Au-delà, il faut faire plusieurs cartes, ou, si les variables sont nombreuses, et pour ne pas être submergé par une multitude de cartes, s’orienter vers des techniques de représentation sur un graphe unique comme l'Iconographie des corrélations.

Les données du système d'information géographique

Les données géographiques possèdent quatre composantes :

- les données géométriques renvoient à la forme et à la localisation des objets ou phénomènes ;

- les données descriptives (qui font partie des données attributaires) renvoient à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et phénomènes à l'exception de la forme et de la localisation ;

- les données graphiques renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de trait, couleur...) ;

- les métadonnées associées, c’est-à-dire les données sur les données (date d'acquisition, nom du propriétaire, méthodes d'acquisition...).

Les données attributaires

Il s'agit de données associées à un objet ou une localisation géographique, soit pour décrire un objet géographique, soit pour localiser des informations : nom d'une route, type d'un bâtiment localisé par son adresse, nombre d'habitants d'un immeuble localisé par ses coordonnées Lambert, débit d'un cours d'eau, tension d'une ligne de transport d'énergie, type d'arbres dans un verger localisé par sa parcelle, etc. Les données attributaires sont reliées à la géométrie de l'objet.

Les objets géographiques

Trois types d’entités géographiques peuvent être représentés :

- le point (x,y) ou ponctuel ;

- la ligne ((x1,y1), ..., (xn, yn)) ou linéaire ;

- le polygone ou surfacique.

À l'heure actuelle, aucun système d'information géographique ne gère complètement les polyèdres, ou volumiques. Dans le meilleur des cas, celui des logiciels dits 2D½, à un point (x,y) peut être associé une cote (z) et une seule.

Deux modes de représentations sont possibles :

- vectoriel (format vecteur) : les objets sont représentés par des points, des lignes, des polygones ou des polygones à trous ;

- matriciel (format raster) : il s’agit d’une image, d’un plan ou d’une photo numérisée et affichée dans le SIG en tant qu’image.

Un système de coordonnées terrestres (sphérique ou projectif) permet de référencer les objets dans l'espace et de positionner l'ensemble des objets les uns par rapport aux autres. Les objets sont généralement organisés en couches, chaque couche rassemblant l'ensemble des objets homogènes (bâti, rivières, voirie, parcelles, etc.).

Exemples de données « raster » :- Une orthophotographie est une image obtenue par redressement d’un cliché aérien (photo argentique scannée ou photo numérique) pour le corriger des déformations dues :

- au relief du terrain photographié,

- à la distorsion de l’appareil photographique,

- à l’inclinaison de la prise de vue.

- Un scan est une image scannée à partir d'une carte papier, telles la carte géologique du BRGM ou l'OS MasterMap de l'Ordnance Survey.

Article connexe : Structures de données dans un SIG.Topologie

Un des avantages des systèmes d'information géographique est que les relations entre les objets peuvent être calculées et donner naissance à des points d'intersection. C'est la topologie. Ceci permet d'éviter la répétition d'objets superposés. Une parcelle bordant une route aura les mêmes sommets que ceux définis pour la route.

Relation Objets/Données attributaires

Le géo-référencement est la technique de mise en relation organisée des objets géographiques et des données attributaires. Il suppose la mise en place dans le système d'information géographique d'un système de repérants normés, dont le rôle est l'équivalent des dépendances fonctionnelles dans les bases de données relationnelles. Ainsi des données alphanumériques, issues de fichiers externes au système d'information géographique lui-même, pourront être croisées avec les informations géographiques du système d'information géographique, donnant lieu à des usages de géoanalyse.

Les métadonnées

Article détaillé : Métadonnée.Les données manipulées par un SIG viennent de sources et bases de données diverses. Une organisation qui se dote d'un tel système doit avoir à cœur de maîtriser ces sources, de façon à s'assurer :

- qu'elle est bien au fait de l'ensemble des couches de données disponibles dans l'organisation,

- qu'elle peut se fier aux résultats obtenus lors de leur utilisation,

- qu'elle en maîtrise la gestion interne,

- qu'elle en maîtrise les coûts d'acquisition et de mise à jour,

- qu'elle est en mesure, le cas échéant, de fournir tout ou partie de ses données à des tiers, en donnant une visibilité suffisante sur la qualité de la fourniture.

C'est pourquoi toute source de données géographiques ne se limite pas à son contenu attributaire et géographique, mais est accompagnée d'informations caractérisant la source elle-même, c'est-à-dire de données sur les données (on les appelle métadonnées).

Quelques exemples de métadonnées (parmi beaucoup d'autres) :

- Description générale

- description et nature des données

- système de projection et étendue géographique

- organisme producteur

- Qualité des données :

- date de saisie ou de validité - si une donnée est ancienne par rapport aux évolutions des entités qu'elle représente, on peut toujours la faire intervenir dans des calculs, mais les résultats seront à interpréter avec prudence ;

- précision de la saisie - croiser des données de qualité centimétrique avec des données de qualité hectométrique ne donne jamais que des résultats d'une précision hectométrique !

- Gestion interne

L'ensemble de ces informations doit pouvoir être facilement accessible et partageable par tous les acteurs intervenant à quelque niveau que ce soit dans le cycle de vie des données au sein de l'organisation. La définition d'un porte-feuille de métadonnées (registre de métadonnées) reste un enjeu pour toute organisation qui fait de son SIG une pièce importante de son activité, et ce qu'elle soit fournisseur de données ou simple utilisatrice.

Afin de faciliter les échanges de métadonnées, elles peuvent être structurées en fonction de la norme ISO 19115. Ce travail de normalisation devrait permettre la constitution de grands annuaires de données géographiques, qui permettront une utilisation optimale de ces dernières.

Logiciels

Article détaillé : Liste des logiciels SIG.Exemples de bases de données / référentiels

- Corine Land Cover, base de données européenne d'occupation du sol, financée par la communauté européenne

- Plan Cadastral Informatisé, maintenu par la DGFiP-direction générale des finances publiques)

- Cartes géologiques au 1/50 000 produites par le BRGM

- Cartographie multi-couches du Cap-Vert

- BD RHF : Référentiel hydrogéologique français produit par le BRGM

- BD CARTHAGE : Référentiel des données sur l'eau de surface produit à l'origine par l'IGN pour le compte du Ministère de l'Ecologie, administré par chaque agence de l'eau.

- le Référentiel à Grande Echelle (RGE) français, constitué par l'IGN.

Utilisations

Article détaillé : Applications des systèmes d'information géographique.Les SIGs sont utilisés essentiellement pour :

- les analyses spatiales ;

- l'aide à la décision, notamment pour l'aménagement du territoire ;

- les définitions de zones de chalandise, implantations de points de vente, aides au mediaplanning notamment en affichage, optimisation de la distribution d'ISA (imprimés sans adresses) ;

- la cartographie ;

- la cartographie réglementaire, destinée à représenter et à rendre opposables les droits à construire sur un terrain particulier. En France, elle permet d’élaborer graphiquement les plan locaux d'urbanisme (PLU) et de les éditer sous forme de documents papiers ou informatiques. La cartographie réglementaire doit permettre de faire le lien entre les différents acteurs de l’immobilier en partant des collectivités publiques compétentes en matière d’urbanisme en passant par les professionnels de la construction (promoteurs immobiliers et maîtres d’œuvres) sans oublier le public non professionnel.

Perspectives

Le monde des systèmes d'information géographique est en pleine évolution depuis les années 1970. Leur utilisation ne cesse de s'accroître tout comme le nombre de personnes qu'il emploie.

Même s'il manque encore une composante temporelle au SIG ; le « temps », encore difficile à gérer et représenter dynamiquement, les applications SIG / SIRS se développent et s'améliorent rapidement. Les SIG tendent à une meilleure interopérabilité et accessibilité via le Web avec :

- Serveurs cartographiques,

- SIRS partagés sur le Web.

- des outils SIG/SIRS nomades qui apparaissent grâce au PDA et tablette PC dans le monde de l'agriculture de précision ou de la sylviculture et de l'écosociocertification forestière.

- une meilleure interopérabilité. Par exemple, l'Union européenne, avec la directive INSPIRE aide à harmoniser les informations géographiques entre les États membres, notamment par l'emploi de métadonnées.

Ceci devrait permettre des utilisations interdisciplinaires améliorées, par exemple dans le domaine santé-environnement[5] et écoépidémiologie, ou du développement durable ou de la prospective.

Notes et références

- Richard Marsden, John Snow and the Broad Street Cholera Outbreak of 1854, Winwaed Software Technology LLC, (page consultée le 30 novembre 2009).

- Juan-Luis Klein,Suzanne Laurin, L'éducation géographique: formation du citoyen et conscience territoriale, PUQ, 1999, pp. 169-170 (ISBN 2760510522).

- slater W, 1993, Introductory remarks, international Workshop. Designing spatial information systems to manage biodiversity information, 1-5 mars, Camberra, Australie, 5 pages

- Ex : http://outils-reseaux.org/PresentationProjet Outils-réseaux en France

- Systèmes d’information en santé environnement, Enquête AFSSSET/IFEN sur le croisement de données dans le champ santé environnement, Juin 2008. Synthèse des résultats (= Action 35 du Plan national santé environnement).

Voir aussi

- Cartographie et systèmes d'information géographique (SIG) [1]

Bibliographie

- Guy Lebègue, « Du Spatial aux Travaux publics : Les Maquettes virtuelles », avec la collaboration de Eric Lebègue, CSTB et Laurent Lebègue, CNES, Lettre AAAF Cannes, spécial mars 2007, publiée sur archive-host.com, reprise dans La Lettre AAAF N°6 de juin 2007, (ISSN 1767-0675).

- Jean Denègre et François Salgé, « Les systèmes d'information géographiques » 2ème édition 2004 éditions PUF collection Que sais-je ? (ISBN 2130539238)

- Michel Lussault, L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain, Seuil, 2007, 366 p.

Articles connexes

- Système d'information

- Géomatique

- Géolocalisation

- WikiSIG

- Territoire, Aménagement du territoire

- Géographie, Géographie physique, Géographie politique

- Modèle numérique de terrain

Vidéo

- Cartographie et systèmes d'information géographique (SIG) [2]

Sources

Liens et documents externes

- Site du CNIG : le site du conseil national de l'information géographique, avec de nombreuses ressources documentaires de référence.

Actualités, communiqués de presse du secteur, textes de référence

- SIG la Lettre : le site du mensuel de référence des Systèmes d'Information Géographique.

- Institut d'Analyse Géographique : Articles de référence sur les systèmes d'information géographique (ISSN 1768 - 2789).

Site américain, standards

- (en) NYS Geographic Information Systems Clearing House (New York State)

- (en) Standards de systèmes d'information géographiques, sur le même site, métadonnées

- (en) OpenGIS® Specifications (Standards), sur le site de l'Opengeospatial Consortium

Wikimedia Foundation. 2010.