- Sept Merveilles

-

Sept merveilles du monde

La liste des Sept Merveilles dont on sait peu de choses sur la genèse, cite quelques unes parmi les œuvres architecturales et artistiques les plus extraordinaires du monde antique. Elles correspondent toutes à des réalisations qui excèdent largement les proportions communes. Ces œuvres montrent qu'avec des moyens, pour nous rudimentaires, architectes et bâtisseurs de l'époque étaient capables à force de labeur et d’ingéniosité, d’ouvrages prodigieux (en grec : « thaumasia »). La popularité des monuments a suivi l’influence politique et économique des cités et la construction d’un élément architectural imposant venait consacrer cette prédominance: Éphèse, Halicarnasse, Rhodes, Babylone et Alexandrie ; de sorte que si le monument était l’emblème de la cité, leurs destins, on l’a constaté, étaient inévitablement liés.

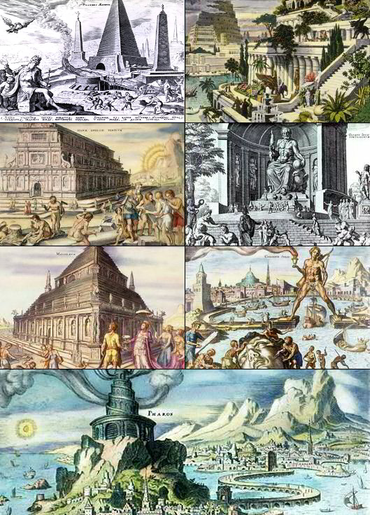

Les sept merveilles du monde antique par Maarten van Heemskerck (de gauche à droite et de haut en bas) : la Pyramide de Khéops, les Jardins suspendus de Babylone, le Temple d'Artémis à Éphèse, la Statue de Zeus à Olympie, le Mausolée d'Halicarnasse, le Colosse de Rhodes et le Phare d'Alexandrie.

Les sept merveilles du monde antique par Maarten van Heemskerck (de gauche à droite et de haut en bas) : la Pyramide de Khéops, les Jardins suspendus de Babylone, le Temple d'Artémis à Éphèse, la Statue de Zeus à Olympie, le Mausolée d'Halicarnasse, le Colosse de Rhodes et le Phare d'Alexandrie.

Sommaire

La liste des Merveilles

On constate que deux Merveilles seulement échappent au monde hellénique, celles d'Égypte et de Babylone, et qu’une seule se situe au cœur de la Grèce, celle d’Olympie. Elles sont toutes comprises dans les territoires conquis par Alexandre le Grand et les plus orientales sont à distance raisonnable d’Alexandrie [1]. En notant aussi que la plupart de ces ouvrages étaient visibles près de la mer, on peut avancer que la liste soit le résultat de récits de grands voyageurs, souvent des érudits, revenus d’un long périple pleins d’admiration de ce qu’ils avaient vu. Contrairement à la tendance actuelle, les Merveilles sont toutes des ouvrages distincts et non des villes ou des sites naturels. En comparaison avec les réalisations grecques de taille plus modeste mais très sophistiquées, le gigantisme qui laisse toujours chez le visiteur une forte impression obtient dans cette sélection la première place. Ainsi, aucun auteur qui nous soit parvenu n'a mentionné le Parthénon comme un bâtiment digne d'admiration[2], alors qu'il représente aux yeux des spécialistes ce qui s'est fait de mieux dans l'art ornemental[3].

Hérodote, historien grec, a été le premier à décrire des réalisations qui lui parurent extraordinaires et l’une au moins s’est trouvée, par la suite, immortalisée: la grande Pyramide, et dans une certaine mesure: le rempart de Babylone[4]. Mais cet auteur sérieux du Ve siècle av. J.-C. ne les mentionne pas comme associées à d’autres « merveilles ». On peut donc affirmer sans grand risque de se tromper que de son temps aucune liste sélective n’était constituée [5].

La liste canonique

Ces œuvres se situent autour du bassin méditerranéen:

- la pyramide de Khéops de Memphis (Gizeh ou Gizâ), en Égypte

- les jardins suspendus de Babylone, en Mésopotamie (Irak actuel)

- le temple d'Artémis à Éphèse, appelé aussi l’Artémision, en Ionie, Asie Mineure (Turquie actuelle)

- la statue de Zeus en majesté dans son temple d’ Olympie, en Élide (Grèce actuelle)

- le tombeau de Mausole, dit le Mausolée, à Halicarnasse, en Carie, Asie Mineure (Turquie actuelle)

- la statue de bronze d’Hélios, dite le Colosse de Rhodes en Grèce

- la tour-fanal de Pharos, dite le Phare d'Alexandrie en Égypte

Leurs dates de construction, approximatives pour la plupart, s'étendent sur plusieurs siècles, entre environ 2650 av. J.-C. pour la pyramide égyptienne et le début du IIIe siècle av. J.-C. pour le phare d’Alexandrie, considéré comme le plus récent. De nos jours, la merveille de Memphis reste visible quand toutes les autres ont disparu, après avoir souffert des incendies, des intempéries, des séismes, et aussi de la main de l’homme. L'existence de toutes ces merveilles a été plus ou moins prouvée par des témoins archéologiques, excepté pour les « Jardins suspendus » de Babylone dont il ne reste aucune trace probante et dont la réalité historique est toujours en question.

La liste de Philon

La liste primitive des sept Merveilles est celle qui a gardé le fonds commun le plus ancien, et qu’a retenue un certain Philon de Byzance. Mais elle ne s’est pas imposée tout de suite puisqu’elle a subi au cours des années de multiples variantes chez divers auteurs. Jean-Pierre Adam en dénombre pas moins de dix-neuf entre le IIe siècle av. J.-C. et le XIVe siècle[6]. Ce dont on est le mieux assuré est que la liste qui nous intéresse ne put être définitivement établie avant l’élévation du Colosse de Rhodes, Merveille régulièrement citée, et on ne saurait donc situer l’ancienneté de la liste avant les années 290 avant J.C., soit le début du IIIe siècle av. J.-C.[7]. D’un autre côté, Antipater de Sidon, poète grec qu’on pense être disparu tout à la fin du IIe siècle av. J.-C., écrivit une épigramme qui contient la mention la plus ancienne d’une liste complète ; d’où on en déduit que la limite postérieure de la composition de la liste est donc antérieure au premier siècle avant notre ère.

La liste d’Antipater[8] est l’une des trois qui sont équivalentes à celle de Philon de Byzance:

- « J'ai contemplé

le rempart de la superbe Babylone où peuvent courir les chars,

le Zeus des bords de l’Alphée,

les Jardins suspendus

le colosse d’Hélios,

l'énorme travail des hautes pyramides,

l’opulent tombeau de Mausole;

mais quand je vis la maison d’Artémis qui s’élance jusqu'aux nues, tout le reste fut éclipsé, et je dis : « hormis le sublime Olympe, l’œil d’Hélios vit-il jamais une chose semblable ! »Les plus anciens témoignages écrits

Quelques auteurs ont mentionné, entre la période d’Hérodote et la liste de Philon, une ou plusieurs réalisations étonnantes comme étant une des « Merveilles du monde » tandis que d’autres en ont décrit une ou plusieurs assez longuement.

Callimaque de Cyrène

Callimaque, poète et polygraphe grec de la fin du IIIe siècle av. J.-C., fut célèbre en son temps et s’était fixé à Alexandrie où il tint un rôle important à la Bibliothèque. De son œuvre comportant, selon la Souda, près de huit cents ouvrages – dont un catalogue de la Bibliothèque constitué de 120 livres, les Tableaux (Pinakes) - il ne nous est parvenu entiers que 6 hymnes et 63 épigrammes[9]. Nous ne disposons pour le reste que de rares fragments de poésies diverses – principalement des iambes - et de quelques citations par des auteurs anciens. La Bibliothèque alexandrine et le Musée étaient alors un centre culturel en effervescence. Des érudits y passaient au crible les manuscrits dont ils assuraient la conservation, les commentaires, la diffusion et surtout la correction des copies et, en « véritables fondateurs de la science philologique moderne »[10], ils ont entretenu et développer le savoir de leur époque. Nous connaissons ainsi leur goût des codex, des bibliographies, des catalogues, des listes, des scholies... Aussi, l’archéologie moderne n’interdit-elle pas de croire que la fameuse liste ait pris naissance dans la ville créée par Alexandre le Grand, lequel et son entourage auraient en leur temps donné à cette cité un élan vital.

Callimaque était donc un auteur des plus aptes à nous renseigner sur les Merveilles. Malheureusement, le reliquat de sa production est trop mince. Une épigramme fragmentaire trouvée sur un papyrus d’Oxyrhynchos nous apprend que le poète aurait bien parlé du Zeus de Phidias mais on n’en a guère pu déchiffrer que la hauteur du trône. En revanche, une heureuse coïncidence nous apprend que Strabon connaissait ce poème puisqu’il y fait allusion : « Certains auteurs donnent les dimensions de la statue et Callimaque même les cite dans un poème en vers iambiques. »[11]. Et quand le même auteur écrit plus loin : « l’œuvre de Charès de Lindos, le colosse de Rhodes, duquel l’auteur des vers iambiques dit que sa hauteur est de sept fois dix pieds » on ne peut s’empêcher de penser que la périphrase vise le même poète, admiré de Strabon.

Callimaque avait, d’autre part, entrepris un vaste recueil : « Collection des merveilles sur toute la terre, classées par lieu », où l’on a voulu croire qu’était consignée, entre autres, la liste des Merveilles. Cependant, outre que nous n’en avons que le titre, le contenu, en l’état de nos connaissances, est toujours hypothétique : sans doute, un mélange de curiosités de la nature, d'inventaires de monuments, de listes de lieux géographiques... Toutefois, c’est par de tels ouvrages offrant du « merveilleux » que Callimaque est considéré aujourd’hui comme l’initiateur de la « paradoxographie », « [qui] se définit autant par son contenu que par sa technique d’écriture, combinant la brièveté, la parataxe et le ton du constat objectif.[…] Le texte paradoxographique générait auprès de ses lecteurs un plaisir spécifique, où se mêlent le littéraire et l’esthétique, la curiosité para-scientifique […] et les motivations passionnelles et fantasmatiques. »[12].

Enfin, nous ne pouvons facilement écarter l'idée que, s’il nous est pas possible de prouver qu’il en fut le créateur - selon Jean-Pierre Adam, « divers indices font même penser que les principes qui la régissent ont été conçus dans une autre partie du monde[13]. » - Callimaque connaissait une liste des Merveilles et l’a chantée dans une poésie qui s’est perdue.

Autres documents

- Un papyrus du IIe siècle av. J.-C., de la même époque qu’Antipater, parmi les manuscrits grecs trouvés au Fayoum, région archéologique au sud-ouest du Caire, laisse voir parmi d’autres textes un bref fragment intitulé « Ta hepta the[amata ]» - le titre est tronqué - où sont seulement cités les Pyramides, le temple d’Éphèse et le tombeau d’Halicarnasse[14].

- Diodore de Sicile, historien compilateur grec du Ier siècle av. J.-C. et contemporain de Jules César, nous parle des deux endroits décrits par Hérodote[15], à savoir les Pyramides de Memphis et la ville de Babylone mais nous gratifie en plus d’une bonne vingtaine de lignes sur son « Jardin suspendu ». On trouve chez les Anciens, soit le pluriel, soit le singulier pour désigner les Jardins [kremastos kèpos ou paradeisos (qui a donné « paradis »)] ; mais sans doute que le pluriel est simplement une conséquence des terrasses élevées l’une au-dessus de l’autre.

- Vitruve, architecte romain du Ier siècle av. J.-C., auteur d’une somme considérable sur l’architecture, apparaît avoir entendu parler des Sept Merveilles puisque dans un paragraphe qui lui est consacré il rappelle que le Mausolée en fait partie : « Au milieu d’une vaste enceinte, est érigé le Mausolée ou tombeau de ce roi, d’un art si exquis qu’on le compte parmi les sept merveilles du monde... »[16]. Cependant, on aurait été en droit d’attendre des considérations des plus judicieuses de la part de ce spécialiste, mais c’est à peine si cet auteur évoque encore l’Artémision, les Murailles de Babylone - sans les Jardins suspendus. Pire, il s’étend sur Rhodes et le siège fait par Démétrios Poliorcète sans même mentionner le Colosse. Ce Romain semble avoir méconnu, voire dédaigné les réalisations du monde grec. Car on peut « envisager que si Vitruve s’est plu à parler ainsi du Mausolée d’Halicarnasse, il le faisait parce qu’Auguste avait choisi ce modèle pour son propre mausolée sur le Champ-de-Mars. »[17].

- Strabon, géographe grec de la fin du Ier siècle av. J.-C. confirme que de son temps une liste existait déjà, semblable à celle que reprendra Philon de Byzance. Le Mausolée : « C’est à Halicarnasse que fut construit le tombeau de Mausole, ouvrage rangé au nombre des sept merveilles du monde... »[18] ; et le rempart de Babylone : « Sur le sommet de ce rempart, il a été fait un passage assez large pour que deux quadriges s’y croisent. On comprend qu’un tel ouvrage ait été rangé au nombre des sept merveilles du monde, sans oublier le jardin suspendu. »[19].

- Quinte-Curce qui vécut pendant le règne de l’empereur Claude, eut l’occasion en écrivant sa « Vie d’Alexandre », au moment de l’évocation du séjour du jeune conquérant à Babylone, de décrire ses célèbres jardins[20]. Ce qui constitue, avec celui de Diodore, un des deux documents les plus importants sur cet ensemble botanique.

- Pline l'Ancien, qui vécut lui aussi au premier siècle sous Claude puis sous Néron, est l’auteur d’une « Histoire naturelle » monumentale. Esprit curieux et universel, il n’a pas hésité à s’intéresser à tout ce qui pouvait instruire ses contemporains et les étonner – il est sur ce point le continuateur romain de Callimaque et de la paradoxographie. Il nous parle, dans son livre XXXVI consacré aux pierres, de cinq des sept ouvrages canoniques, cette fois avec le Phare, mais sans rien de Babylone et peu de Rhodes[21]. C’est au livre XXXIV (18) que Pline nous renseigne sur la statue rhodienne mais pour la décrire sous la forme d’un géant abandonné à terre et désarticulé.

- Pausanias, géographe grec du IIe siècle, dit le Périégète, auteur d’un passionnant panorama de la Grèce, « témoin irremplaçable de la Grèce à l’époque romaine, avant les destructions du IIIe siècle »[22]. Ce grand voyageur s’est malheureusement limité aux « merveilles » de la Grèce continentale et nous n’avons pu récupérer que sa description, heureusement très instructive, du Zeus olympien[23].

Philon de Byzance

Quelle que soit la qualité de son information, sa renommée posthume est méritée car il est le seul auteur ancien qui ait écrit un texte entièrement consacré aux Sept Merveilles et en les décrivant toutes. Si on ne trouve pas chez lui la description du Phare, c'est que ce dernier n’avait pas encore supplanté le rempart babylonien qui, en contrepartie, est inclus. Il est pour nous à l’origine de la popularité de monuments qui n’ont cessé, de nos jours comme autrefois, de hanter l’imagination des hommes mais qui, dispersés parmi des brèves évocations d’auteurs anciens, généralement ignorés du grand public, seraient certainement passés inaperçus, d’autant plus qu’à l’exception d’un seul, ils ont depuis longtemps disparu. Enfin, comme en conclut Jean-Pierre Adam, si la liste des Merveilles fut célèbre, le fait que ce document nous est parvenu n'est pas même un indice de la célébrité de son auteur, car « c'est souvent le hasard qui a présidé à la survivance de tel ou tel texte. »

L’auteur

Il n’y a plus, aujourd’hui, de philologues qui croient encore que le « Philon de Byzance de la Liste » soit l’ingénieur grec, auteur d’un ouvrage essentiel pour nos connaissances sur les techniques anciennes. C’est à la fin du XVIIIe siècle, qu’un nommé Fabricius mit le premier en doute la personnalité de Philon, argumentant que ses descriptions techniques sommaires n’avaient aucune affinité avec les connaissances du mécanicien renommé. Le nom "Philon" était courant dans l’Antiquité et non moins connue la ville. Selon Jean-Pierre Adam, il a été dénombré pas moins d’une soixantaine de Philon dont dix-neuf ont écrit, et parmi eux, Philon d’Héraclée qui fit un traité sur les Merveilles de Scythie, au Ve siècle. Le document n’ayant aucun repère chronologique, les spécialistes qui se sont penchés successivement sur le texte, ont tout de suite été persuadés que cet auteur était loin du style du « vrai Philon » mais qu’il était certainement un rhéteur appartenant à une école byzantine que ces philologues ont pu dater entre le IVe siècle et le VIe siècle tout au plus, particulièrement en raison d’habitudes d’écriture[24], et de toutes manières spécifiques à des écoles de période bien définie[25].

L’histoire du document

C’est un document dont nous n’avons qu’une copie unique, laquelle date « à coup sûr » du Xe siècle, selon l’examen du manuscrit et de la calligraphie, mais pas plus loin que la première moitié de ce siècle. Sa présence a été attestée dans un monastère du Mont Athos et il devait s’y trouver encore entre le XIVe siècle et le XVe siècle, à peu près l’époque où on suppose qu’il est entré à l’université de Heidelberg, peut-être par l’intermédiaire de l’abbaye de Sponheim, fournisseur habituel de ses manuscrits[26].

- En 1623, lors de la guerre du Palatinat, la ville d’Heidelberg, foyer calviniste, fut prise par Maximilien de Bavière, chef de la Ligue catholique. Le pape, amateur éclairé, en profita pour se faire transporter à grands frais la bibliothèque palatine à Rome. Leo Allatius - les érudits avaient l’habitude depuis la Renaissance de latiniser leur nom - qui veilla au convoi, eut, en qualité de bibliothécaire de la Vaticane, la tâche de procéder à un catalogue détaillé. Il était donc bien placé pour être le premier à découvrir l’intérêt du document de Philon, texte inscrit sous l’intitulé : « Palatinus 398 ».

- En 1640, philologue de formation, Allatius, pour avoir l’honneur de l’« editio princeps », le fait publier dans la hâte avec sa propre traduction latine – le latin était encore la langue d’usage pour les lettrés - une édition que finalement les spécialistes jugeront médiocre. Un Français Boessius[27], helléniste averti, qui, au cours d'une mission diplomatique auprès du Saint-Siège[28], avait repéré le texte vingt-huit ans plus tôt et y avait travaillé pour son plaisir, pense alors que sa traduction est bien meilleure et la fait éditer en 1661 parmi un recueil de miscellanées. Mais son texte est trahi par un nombre déplorable de fautes d’impression qui le rendent inintelligible.

- En 1797, la France révolutionnaire défait l’armée pontificale et emporte en butin cinq cents manuscrits. Par le plus curieux des hasards, le Palatinus 398 arrive ainsi à Paris. Un érudit nommé F.J. Bast qui parcourt le codex tombe lui aussi sur le fameux texte de Philon et publiera en 1805, sans le texte de fond, des notes critiques intéressantes.

- En 1816, après l’exil de Napoléon, au moment des comptes entre vainqueurs et vaincus, le Saint-Siège réclame ses œuvres d’art et la partie de sa bibliothèque. De son côté, Heidelberg n’a pas oublié non plus et demande la restitution des volumes qui lui furent jadis prélevés par le Vatican. Finalement, le Palatinus 398 fit son retour à l’université allemande où il est encore aujourd’hui.

Le texte

Le texte a pour titre « Péri tôn hépta théamatôn » [À propos des sept merveilles] et représente un ensemble de six feuillets : un prologue et, pour chaque Merveille, un paragraphe. La dernière phrase du sixième paragraphe tout juste commencé sur l’Artémision est tronquée: elle marque d'ailleurs la fin du document et ainsi le texte du Mausolée, le septième annoncé, manque et n’a pas été retrouvé. Chaque description de longueur inégale ne dépasse pas quelques dizaines de lignes. Comme les deux premières éditons avaient été boudées, un certain Orelli, à Leipzig, procéda, en 1816, à une édition enrichie et enfin apte à la consultation. Elle contient la transcription grecque de Boessius et sa traduction latine, quelque peu corrigées et abondamment annotées. Mais, de nos jours, c’est l’édition Hercher de 1863 qui prévaut, car elle a été établie en respectant les critères scientifiques[29]. Cette édition comporte toujours une seule traduction qui est faite en latin.

Sa lecture est somme toute assez décevante. Le jugement de Jean-Pierre Adam est sévère :« ce merveilleux de pacotille qu’il substitue aux détails techniques que nous attendions »[30]. Si les contemporains de Philon ont pu rêver, ses descriptions sont pour nous, en effet, dépourvues d’attrait et ne s’éloignent pas de ce que nous lisons habituellement dans une brochure touristique. De toute manière, on ne pouvait guère s’attendre d’un simple compilateur à un récit de grand voyageur ou à un reportage vécu. Il s’agit simplement d’un exercice de style d’une inspiration courte, puisée ça et là chez divers auteurs. Philon nous apparaît donc comme un rhéteur habile mais un écrivain peu captivé par son sujet, lequel est prétexte à développer, sous un style châtié et de belles envolées lyriques, des lieux communs et des préceptes moraux.

Tableau des sept Merveilles

Merveilles Date approximative de construction Lieu Destination Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Disparition Figuration Pyramide de Khéops -2650 (+ 25 ans de travaux) Memphis (Gizeh) Tombeau du Pharaon Khéops Hémiounou Encore debout, avec parement disparu; exploitation partielle en carrière avant le XXe siècle

Jardins suspendus de Babylone VIe siècle av. J.-C. ? Babylone (Irak) Jardin d’agrément pour une princesse Sémiramis ou Nabuchodonosor II Disparus à partir du IIIe siècle av. J.-C., avec le déclin puis l’abandon de la cité

Statue chryséléphantine de Zeus olympien -437 (+ 5 ans de travaux) Olympie (Élide) Pour siéger au nouveau temple La cité des Éliens Phidias Détruite lors d’un incendie en 475, à Constantinople où elle avait été transportée

Mausolée d'Halicarnasse -355 (+ 6 ans de travaux) Halicarnasse (Carie) Tombeau du couple royal Mausole & Artémise II Pythéos Détériorations à partir du IVe siècle (guerres d'invasion et intempéries). Au XIe siècle, état d'enlisement (séisme ?). Puis exploitation en carrière pour des défenses militaires à partir du XIVe siècle.

Temple d'Artémis -340 (+ 1 siècle de travaux) Éphèse (Lydie) Remplacement d’un temple détruit (dédié à Artémis) La cité d'Éphèse Sur les plans du précédent (Chersiphron) Pillage et incendie au IIIe siècle par les Scythes. Partiellement relevé. Puis, abandon du culte et exploitation en carrière vers la fin du IVe siècle

Colosse de Rhodes -303 (+ 12 ans de travaux) Rhodes (Grèce) En souvenir du siège de la ville levé par Démétrios Ier Poliorcète (-304) La ville de Rhodes Charès de Lindos Tremblement de terre de -224 (cassé au niveau des genoux) ; puis enlèvement des débris en 653

Phare d'Alexandrie -290 (+ 10 ans de travaux) Île de Pharos Alexandrie (Égypte) Aide à la navigation Ptolémée Ier Sostratos de Cnide Troisième étage plusieurs fois restauré à la suite de séismes. Dégradation progressive et ruine au XIVe siècle ; enfin exploitation en carrière pour des défenses militaires à partir de 1477

À propos des Merveilles

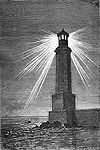

Le dernier des Sept

Le Phare, ouvrage pratiquement contemporain du Colosse, apparaît seulement dans les listes tardives, généralement en remplacement du rempart de Babylone et termine la liste canonique que nous avons adoptée. Son rôle utilitaire exceptionnel, son style singulier de construction lui avaient attiré un intérêt très vif et acquis une renommée étendue. Cette tour- fanal, souvent imitée, suscita des légendes et supplanta d’autres curiosités. Elle fut érigée pour honorer, pensent certains orientalistes, la mémoire de Ptolémée Sôter qui développa Alexandrie. Cette grande cité, alors centre culturel avec son Musée et sa Bibliothèque, n’est certainement pas étrangère à la popularité de cet édifice. Mais il faudra attendre un hasard de l’époque de la Renaissance pour retrouver cet ouvrage définitivement intégré à la liste des Merveilles[31].

Le second plutôt que le premier

L’Artémision d’Éphèse du VIe siècle av. J.-C. qui fut incendié en -356, n’a jamais fait partie d’une quelconque sélection de monuments privilégiés car à cette époque, si ce temple était déjà universellement admiré, aucun texte ne parlait de listes de merveilles ; et lorsqu’une d’entre elles devint populaire, ce premier temple avait depuis longtemps disparu pour faire place à un second rehaussé mais construit à l’identique [32]. Cette erreur est commune. De son côté, Pline l’Ancien, qui ne peut avoir vu que le dernier des deux, a lui-même, dans son récit[33], confondu l’un et l’autre :« De ces colonnes, trente-six sont sculptées et l’une l’a été par Scopas et l’architecte qui présida à l’ouvrage fut Chersiphron. ». L’architecte était bien là pour construire le premier temple mais le sculpteur ne travailla au second qu'au moins deux siècles plus tard.

La plus grande des trois

Les Pyramides, pour la plupart des auteurs principaux, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, Pline l'Ancien, et aussi Philon, forment une merveille dans leur ensemble [Memphei pyramides] : « Les trois autres dont la renommée est universelle et que tous les navigateurs du fleuve ont l’habitude de voir... »[34]. Ces trois sœurs qui ont toutes leur angle sud-est parfaitement aligné et leur porte d’entrée sur le côté nord ont autrefois paru indissociables. La liste définitive a consacré la pyramide de Khéops, parce qu’elle est évidemment la plus ancienne, la plus complexe, voire la plus ésotérique, mais surtout parce qu’aux yeux de l’arpenteur, elle dépasse – mais de très peu - celle de Khephren. Curieusement, pour un visiteur arrivant de tous côtés - excepté du nord - c’est cette dernière qui semble, grâce à une légère élévation du terrain, la plus haute; à tel point que les chroniques arabes nous les ont fait parfois confondre[35]. Khéops est le premier essai tâtonnant – et par imitation de celle de Snefrou, à Meidoum - d’une architecture poussée à l’extrême et aussi, selon certains spécialistes d’architecture, la pyramide qui présente le plus de défauts de structure interne[36].

Khephren, qui a le mieux résisté, a conservé son revêtement sommital et fait pour ainsi dire figure de « pyramide générique ». Sa silhouette plus élancée a été inspirée directement par l’équerre égyptienne: deux triangles rectangles – de côtés en proportion 3,4 et 5 - accolés verticalement par leur base lui donne sa pente[37]. De son côté, Mykérinos, la plus soignée, est généralement dédaignée. Cette dernière pyramide « de dimensions beaucoup moindres que les deux autres, se trouve cependant avoir coûté beaucoup plus cher de construction. »[38] mais, en contrepartie, a jadis davantage séduit car elle « [...] se distingue par l’art qui a présidé à sa construction et par la beauté de ses pierres. »[39]. Enfin, nous terminerons avec le Sphinx dont aucun visiteur à l’exception de l’œil exercé de Pline l’Ancien n’a pris la peine de noter la présence : « Le Sphinx, plus admirable peut-être [que les Pyramides] et sur lequel on a gardé le silence ».

Un couple inséparable

Selon la légende la mieux suivie, Artémise II aurait elle-même décidé de construire pour son époux et frère le splendide monument qui aurait consacré son amour conjugal. L’assertion de Pline que l’on trouve dans sa fameuse description du Mausolée[40] a généralement prévalu. Cette version n’a jamais fait l’unanimité. Déjà, Vitruve avait écrit que c’est Mausole lui-même qui entreprit cette construction à sa propre gloire posthume[41]. Le satrape suivait en cela une tradition de vanité très répandue à son époque chez les souverains[42]. On ne compte plus en effet les tombeaux monumentaux érigés en Asie Mineure et notamment en Lycie. De son côté, Lucien consacre à Mausole un chapitre de son « Dialogue des morts », le peignant comme un homme orgueilleux et très fier de s’être fait construire le plus beau tombeau de la terre[43]. André Coutin écrit : « Le tombeau triomphal qu’il avait décidé d’élever était inachevé à sa mort… »[44] et Jean-Pierre Adam, de son côté : « On remarque […] que Pline, contrairement à Vitruve, fait du Mausolée une œuvre due à l’initiative d’Artémise; ce en quoi, du reste, il se trompe… »[45]. Chacun dans leur ouvrage respectif, accrédite donc spontanément cette seconde opinion mais sans toutefois en donner l’explication.

L’historien Sainte-Croix avait auparavant nettement tranché: « Que de temps n’a pas dû coûter la construction d’un pareil monument ? Cependant, Artémise survécut à peine deux ans à son mari. Dans un aussi court espace de temps cet édifice aurait-il été terminé [… ] comme le dit Pline ? Cela me paraît difficile à croire et je pense plutôt que cet auteur a pris pour l’année de la mort de Mausole celle où l’on commença à bâtir son tombeau. Dans cette hypothèse, Mausole lui-même aura projeté ce grand ouvrage deux ans avant de mourir ; il y aura fait travailler, et Artémise, en l’achevant, en aurait eu toute la gloire. »[46].

On peut, de même, penser qu’une réalisation d’un tel raffinement et d’un tel gigantisme n’a pas pu s’improviser juste après un décès, surtout que la veuve durant les deux courtes années de son autorité dépensa du temps et de l’argent à défendre sa cité contre Rhodes et à contre-attaquer les insulaires. Les artistes renommés choisis pour l'ouvrage, dispersés et venus de fort loin, ont dû être retenus longtemps à l'avance pour être réunis. Comme il est peu commun, d’autre part, qu’une épouse soit à ce point exaltée qu’elle songe à la manière d’enterrer son conjoint encore en vie, il est plus vraisemblable que Mausole, lui-même un grand bâtisseur, ait désiré contempler « de ses yeux » le reflet de sa puissance. Cependant, il reste possible que les époux inséparables eussent tous deux souhaité être magnifiquement réunis dans la mort. Dans l’hypogée, on retrouva un reliquaire et un sarcophage qui était à n’en pas douter celui de la reine, l'usage carien imposant alors aux hommes l’incinération[47]. On peut admettre qu’Artémise ait pu très bien en avoir été maître d’ouvrage quand son époux était très occupé, et, qu'elle le fut naturellement pendant son veuvage pour la continuation des travaux. C’est peut-être une des raisons de la persistance de ce point de vue.

Une ville mythologique

Babylone, dont il ne nous reste guère que ce qu’une vague nous conserve d’un château de sable, nous a livré sans aucun doute, avec les Jardins, la Merveille la plus énigmatique. Si la tour colossale, peut-être celle dénoncée par les récits bibliques et considérée longtemps comme mythique est bien décrite sur place par Hérodote, les Jardins célébrés par plusieurs chroniqueurs, restèrent invisibles aux yeux de cet historien [48] ; tandis qu’au IVe siècle av. J.-C., Ctésias[49], capable de passer en revue toutes les curiosités babyloniennes – construites ou relevées un siècle et demi à peine auparavant - les ignore complètement. Leur trace n’a pas été non plus retrouvée par les archéologues qui avaient pourtant mis au jour l’enceinte et la base de cette même tour appelée « Etemenanki ». Pas davantage de jardins sur les tablettes mésopotamiennes où l’on voit des plans de la ville et de ses principaux monuments. Les compilateurs latins, Ampelius du IIe siècle qui a pourtant écrit sur Sémiramis et le rempart de Babylone, et Hygin du Ier siècle dans son « Septem opera mirabilia », ont donné le Palais de Cyrus en lieu et place des Jardins suspendus. Les seules représentations qui nous en suggèrent une idée viennent des bas-reliefs de Ninive avec des terrasses à végétation, soutenues généralement par des colonnes à chapiteau. Nous sommes donc loin des voûtes nécessaires pour supporter un étagement important. Et si aucun auteur ne paraît avoir vu ces jardins, aucun n’indique le nombre de terrasses; et tous ne sont pas d'accord sur la description de leur système hydraulique, leur emplacement, et le maître d’ouvrage[50].

Le cellier voûté de la porte d’Ishtar, dégagé par l’Allemand Koldewey à la fin du XIXe siècle n’a pu, par ses trop modestes dimensions, représenter la plateforme d’un jardin royal important. Il est en tous cas difficile de concevoir que l’espace de verdure aussi réduit du « véritable » jardin (un carré de 120 m de côté), ait été l’élément qui accrochât l’œil, adossé à un rempart lui-même célébré comme une merveille, imposant et interminable, dont la longueur était, si l’on en croit les Anciens, près d’une fois et demie le tour de la ville de Paris[51].

Le savoir-faire des jardiniers et des fontainiers de la Mésopotamie n’étant plus à démontrer, il fait peu de doute que les jardins-oasis ont proliféré dans cette région pendant des siècles, se sont améliorés, montrant des aspects multiples, au gré des souverains et des modes. Quoi qu’il en soit, au fil du temps, s’est probablement imprégnée dans la mémoire des voyageurs parvenus au terme d’un parcours harassant à travers une contrée désertique, la fantastique vision de forêts et de vergers flottants au-dessus des murailles [52], et les imaginations auront ensuite échafaudé le mythe.

Enfin, tous les écrits réunis à son sujet montrent une seule chose qui soit certaine : cette ville qui fascina le plus célèbre conquérant de l’Antiquité, dont on a constamment vanté avec les plus flatteurs superlatifs, les murailles, les portes d’airain, le pont sur le fleuve, la galerie sous le fleuve, les quais, les deux palais, le temple de Marduk, les statues, la ziggourat, la citerne, les jardins…[53] fut assurément à elle seule une vraie merveille : « Elle est si magnifique que nous n’en connaissons pas une qu’on puisse lui comparer. », écrivait Hérodote (I, 178).

Un flou artistique

Le principal obstacle pour figurer les Sept Merveilles est l’insuffisance des informations qui nous sont parvenues. Les Jardins suspendus de Babylone qui sont tout à la fois faciles et impossibles à reconstituer, en sont l’exemple le plus significatif. On peut facilement concevoir qu’à l’époque de Pline les secrets de la construction de la Pyramide de Khéops aient été perdus après tant de siècles. Mais ce qui ne laisse pas de surprendre est que de tous les auteurs qui ont parlé des pyramides, aucun n’en a donné une hauteur approchante. Jean-Pierre Adam remarque que les Anciens sont en défaut sur toutes les mesures de points inaccessibles. Pour les pyramides, une illusion d’optique fait généralement apparaître la hauteur très proche d’un des côtés de la base, lequel la représente en réalité une fois et demie. Pline qui croyait comme beaucoup la méthode de Thalès de Milet connue depuis le VIe siècle av. J.-C.[54] a entériné de bonne foi les dimensions qu’on lui a transmises. Si cet auteur était soucieux de donner des mesures, il doit parfois s’en passer : le tombeau de Mausole est légèrement plus court d’un côté que de l’autre et la hauteur de son dernier étage est sensiblement égale à celle de l’étage en dessous…

Par contre, l’esprit scientifique de Pline ne saisit rien de ce qui intéresse l’art et on ne trouve chez lui aucune indication sur les sculptures ornementales du Mausolée d'Halicarnasse qui a mis et met toujours dans l’embarras tous les essais de restitution ; comme sur celles de l’Artémision où il avoue son désintérêt: « Les autres ornements du temple rempliraient par leurs descriptions plusieurs livres; mais ils n'ont rien de commun avec l'histoire de la nature[55] ». L’attitude du Colosse de Rhodes tant de fois contemplé n’a jamais non plus été décrite, ce qui aujourd’hui nous aurait paru la chose la plus élémentaire ; et ainsi retrouve-t-on une multitude de dessins le représentant dans des positions les plus singulières dont le spectaculaire et impossible enjambement qui eut du succès jusqu’au cinéma[56]. Au contraire, Pausanias qui est pratiquement le seul à s’absorber dans une ekphrasis, décrit le Zeus d’Olympie et sa décoration sans jamais donner une seule dimension : « Je sais que plusieurs auteurs ont consigné dans leurs écrits la hauteur et la largeur de la statue de Zeus Olympien, mais je me méfierais de ceux qui l'ont mesurée, car les dimensions qu'ils donnent paraissent bien au-dessous de l'idée qu'on s'en forme en voyant la statue de ses propres yeux[57]. ». Pour le reste, heureusement, nous devons à la science archéologique de meilleures précisions mais nous sommes loin de les avoir toutes.

Le chiffre 7

La liste des Merveilles doit probablement une part de sa célébrité à ce chiffre mystique. Cette notion qui ne s’est pas formée bien sûr avec les monuments qui nous intéressent, aurait été transmise selon Jean-Pierre Adam[58] par le courant philosophique pythagoricien. Les séries et les nombres premiers ont toujours fait l’objet d’une attention particulière. L’École pythagoricienne qui s’adonna trop aux spéculations ésotériques fut fermement critiquée par les tenants d’Aristote qui l'avait lui-même combattue dans son ouvrage « La métaphysique », mais elle revint à la mode à l’époque de Cicéron avec l’école néo-pythagoricienne. Cependant, la superstition du chiffre magique serait plutôt venue d’Asie mineure comme semblerait le confirmer un traité ionien «De hebdomadis » qui lui est consacré. Ce qui pourrait expliquer dans la « liste des merveilles » le nombre supérieur de réalisations d’Asie mineure, donc extérieures à la Grèce proprement dite[59]. Par la suite, le chiffre 7 eut un succès qui ne se démentit jamais dans tous les domaines et on ne compte plus les groupes de sept éléments. Même le grand Isaac Newton ne repoussait pas l’irrationnel et quand il eut découvert la décomposition de la lumière blanche trouva l’idée de faire d’une infinité de teintes un ensemble de 7 couleurs qu’on ne manque pas de trouver dans l’arc-en-ciel.

La réaction romaine

En dehors du monde gréco-romain, Babylone, Thèbes et Ecbatane eurent droit à quelques nominations. Le monde romain devait déjà beaucoup à la culture hellénique dont il avait copié des œuvres essentielles, et réagit diversement aux monuments grecs qui suscitaient une admiration universelle. H. Schott qui consacra en 1891 une thèse sur les « merveilles », constitua trois catégories et classa dans la deuxième tous les réalisations romaines en y englobant des listes allant jusqu’à la trentaine de monuments. « Il va de soi que ces versions [romaines] sont tardives et manifestent la volonté de dresser un panégyrique de Rome face à la Grèce. »[60]

D’abord, Pline l’Ancien admet les merveilles grecques et les décrit sans réticence. D’un goût éclectique et d’un jugement avisé, il y mêle aussi des monuments peu cités : le temple de Cyzique[61] ; les obélisques et le Sphinx égyptiens ; les labyrinthes (d’Égypte, de Crète, de Lemnos, d’Étrurie) et aussi les Jardins suspendus de Thèbes. Un sursaut de chauvinisme bien compréhensible lui fait dire à propos de Rome, ville bien pourvue en monuments spectaculaires: « sic quoque terrarum orbem uictum ostendere » [ là aussi, elle a vaincu le monde entier ]. Et comme les Romains dans le domaine de la construction gigantesque demeurent inégalables, il ne lui a pas été difficile d’ajouter dix-huit merveilles de la ville éternelle, où le Capitole et le Colisée ont une place de choix.

Si l’on veut chercher qui a pu diffuser la liste chez les Latins, Varron, le grand écrivain polygraphe, apparaît le plus vraisemblable. Heureusement que cet auteur fut respecté et vénéré car ce qui nous reste surtout de son œuvre est ce qu’en disent ou en rapportent les autres. Et, curieux hasard, nous savons qu’il écrivit un ouvrage où le chiffre 7 est le sujet principal: « Hebdomades », où pratiquement toutes les catégories étaient représentées, y compris les « Sept Merveilles du monde » puisqu’Aulu-Gelle, auteur du IIe siècle , juge, non sans une pointe de jalousie, cette énumération : « Tels sont les faits que Varron, par de soigneuses recherches, a rassemblés sur ce nombre : mais il ajoute d'autres remarques frivoles et puériles; par exemple, qu'il y a sept merveilles dans le monde »[62].

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Omont, Les sept merveilles du monde au Moyen Âge, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 43, Paris, 1882, p. 40-59 (texte en ligne).

- (fr) Jean-Pierre Adam & Nicole Blanc, Les sept Merveilles du monde, Perrin, 1989, 264 p. (ISBN 2.262 00663-6)

- (fr) André Coutin & Jean-Claude Golvin, Le Monde des Sept Merveilles, Solar, 2000, 101 p. (ISBN 2-263-02997-4)

- (fr) L. Augé de Lassus, Voyage aux sept merveilles du monde, Lahure, 1880, 295 p.

Articles connexes

Patrimoine mondial

- Liste du patrimoine mondial établie par l'Unesco

Autres acceptions

- La huitième merveille du monde

- Les sept merveilles du monde moderne

- Les sept nouvelles merveilles du monde

- Les sept merveilles du Dauphiné

- Les sept merveilles de la Nature

- Les sept nouvelles merveilles de la nature

Autres

- Grèce antique | Art de la Grèce antique

- Égypte antique | Art de l'Égypte antique

- Babylone (royaume) |

Liens externes

- Les 7 merveilles du monde antique avec galerie d'images

- Les 7 merveilles du monde antique

- Sept Merveilles du Monde.com

Les sept merveilles en images

Photo de la pyramide de Khéops (2005)

Représentation fantaisiste de la statue de Zeus, gravure par Philippe Galle en 1572, depuis un croquis de Maarten van Heemskerck

Ruines du temple d'Artémis à Éphèse

Mausolée d'Halicarnasse, gravure de Maarten van Heemskerck, XVIe siècle

Colosse de Rhodes tel que représenté dans The Book of Knowledge (1911)

Phare d'Alexandrie, gravure de Maarten van Heemskerck, XVIe siècle

Notes

- ↑ L. Friedlaender & Vogel : Mœurs romaines d’Auguste aux Antonins, T2, 1867, p. 453

- ↑ Pausanias, par exemple, en a parlé mais peu et avec « une grande banalité »

- ↑ (fr) Jean-Pierre Adam & Nicole Blanc, Les sept Merveilles du monde, Purrin, 1989, 264 p. (ISBN 2.262 00663-6), p. 15

- ↑ Histoires, II, 124-127

- ↑ Adam&Blanc, p. 33

- ↑ Adam&Blanc, p. 32-36

- ↑ si l’on considère que les années avant notre ère sont rétrogrades

- ↑ Anthologie palatine, IX, 58

- ↑ Le Petit Robert des Noms propres, 2003

- ↑ Adam&Blanc, p. 36

- ↑ Géographie, Livre VIII

- ↑ (fr) collectif, « Inde, Grèce ancienne: Regards croisés en anthropologie de l’espace », Belles Lettres, 1996, 288 p. (ISBN 978-2251605760) p. 73

- ↑ Adam&Blanc, p. 36

- ↑ Adam&Blanc, p. 34-36

- ↑ Bibliothèque historique, II, 7-10

- ↑ De architectura, II, 8

- ↑ Antoinette Novara, in Essais sur les textes préfaciels de Vitruve, 2005, p. 66

- ↑ Géographie, XIV, 2, 16

- ↑ Géographie, XVI, 1, 5

- ↑ Histoire d’Alexandre le grand, V, 1

- ↑ Adam&Blanc, p. 14

- ↑ Le Petit Robert des Noms propres, 2003

- ↑ Description de la Grèce, Livre V, 11

- ↑ en particulier, l’absence de « hiatus », exercice qui, en langue grecque, est aussi ardu que l’évitement de la voyelle « e » dans un texte français. [Jean-Pierre Adam, p. 29]

- ↑ Jean-Pierre Adam gratifie d’ailleurs la philologue Nicole Blanc, co-signataire de l’ouvrage « Les sept Merveilles du monde », du mérite exclusif des résultats que tous deux nous donnent de la recherche et de l’étude de la liste de Philon.

- ↑ Adam&Blanc, p. 21-25

- ↑ Denis Salvaing de Boissieu (Dionysius Salvagnius Boessius)

- ↑ Il accompagnait monsieur de Créqui ambassadeur auprès d'Urbain VIII.

- ↑ Adam&Blanc, p. 27.

- ↑ Adam&Blanc, p. 42

- ↑ Adam&Blanc, p. 16

- ↑ Adam&Blanc, p. 139 ; (fr) André Coutin & Jean-Claude Golvin, Le Monde des Sept Merveilles, Solar, 2000, 101 p. (ISBN 2-263-02997-4), p.37

- ↑ Histoire naturelle, XXXVI, 21

- ↑ Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXVI, 75+

- ↑ E. Guerrier : Les Pyramides, l’enquête ; 2006, p. 240

- ↑ entre autres, (en) Joseph Davidovits, They built the pyramids, Institut Geopolymere, 2008, 228 p. (ISBN 978-2951482029), chapitre 2: Anomalies observed at Giza

- ↑ Adam&Blanc, p. 63

- ↑ Strabon, Géographie, XVII, 33

- ↑ Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, I, LXIV

- ↑ XXXVI, 30

- ↑ Livre II, 8-10

- ↑ Adam&Blanc, p. 176

- ↑ Lucien, Dialogues des Morts, XXI, dialogue entre Diogène et Mausole.

- ↑ Le Monde des Sept Merveilles, Éditions Solar, 2000, p. 68

- ↑ Adam&Blanc, p. 185

- ↑ Mémoire sur la chronologie des Dynastes ou Princes de Carie, et sur le tombeau de Mausole, 1806

- ↑ Éditions Solar: Coutin&Golvin, p. 69

- ↑ Histoires, I, 178-183

- ↑ Histoire de l’Orient, VII

- ↑ Adam&Blanc, p. 111

- ↑ 360 stades : 64 km chez Ctésias (mesure reprise par Diodore et Philon ); 480 stades : 85 km, chez Hérodote, d'après la longueur du stade donnée par Jean-Pierre Adam (180 m, p. 103). Cependant, le dernier tracé retrouvé lors des fouilles fait état d’une enceinte extérieure de 11km 300 pour une intérieure de 6 km.

- ↑ Adam&Blanc, p. 107, p. 119

- ↑ Ctésias, Histoire de l’Orient, VII ,2-8

- ↑ Histoire naturelle, XXXVI, 17. À un moment précis, un témoin vertical voit sa hauteur égale à celle de son ombre.

- ↑ Histoire naturelle, XXXVI, 21

- ↑ Le Colosse de Rhodes, de Sergio Leone, en 1961

- ↑ Pausanias, Périégèse, V,11,9 (traduction M. Clavier)

- ↑ Adam&Blanc p. 16-18

- ↑ Adam&Blanc, p. 36-37

- ↑ Adam&Blanc, p. 33

- ↑ presqu’île anatolienne sur l'actuelle Mer de Marmara et dévastée par un séisme en 943. À considérer les vestiges de son temple principal, ce dernier fut le plus colossal jamais érigé.

- ↑ Les Nuits attiques, III, 10 (traduction D. Nisard)

- Portail de la Grèce antique

Catégories : Art de la Grèce antique | Sept merveilles du monde

Wikimedia Foundation. 2010.