- Rodemack

-

Rodemack

Remparts et Citadelle de Gargan

DétailAdministration Pays France Région Lorraine Département Moselle Arrondissement Thionville-Est Canton Cattenom Code commune 57588 Code postal 57570 Maire

Mandat en coursGérard Guerder

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes de Cattenom et environs Site web www.mairie-rodemack.fr Démographie Population 1 088 hab. (2008) Densité 109 hab./km² Gentilé Rodemackois, Rodemackoise Géographie Coordonnées Altitudes mini. 154 m — maxi. 242 m Superficie 9,96 km2 Rodemack (Rodemachern en Allemand[1]) est une commune française située dans le département de la Moselle. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France.

Sommaire

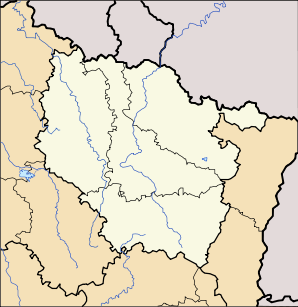

Localisation

La commune est composée de Rodemack, Esing , Faulbach et Semming.

Géographie

Communes limitrophes

Histoire

Rodemack remonte au moins à l’époque romaine.[réf. nécessaire] C’est au début du IXe siècle que Louis le Pieux fit don de la localité à l’abbaye de Fulda en Allemagne. Son éloignement important décida l’abbé Huoki à la céder à l’abbé Reginas d’Echternach au Luxembourg en échange d’autres terres. Sous la direction de ces moines, les prairies furent arrosées, les terres cultivées et les populations de serfs laboureurs purent prospérer heureuses et tranquilles à l’ombre du clocher de la première église de Rodemack.

Rodemack est alors longtemps administré par un voué. En 932, un voué de Rodemack, Dipoldus, prend part comme juge au premier tournoi de Magdebourg. C’est à cette époque que le feudataire d’Esing, trouvant la position de son domaine peu convenable au niveau stratégique choisi l’emplacement d’un ancien castellum romain sur le rocher pour y fonder un manoir féodal protégé par l’escarpement naturel du rocher. On ignore le nom de ce premier fondateur et on ne sait rien de la gestation de la seigneurie pendant le Xe siècle. Ce n’est qu’en 1019 que la première mention d’un seigneur de Rodemack est faite : le 6 février 1019, le sire Fréderich de Rodemacher prend, avec son voisin, Jean de Soleuvre, une grande part au tournoi qui eut lieu à Trèves devant l’empereur Conrad. C'est en cette solennité que nous voyons arborer pour la première fois les armes de Rodemack.[réf. nécessaire] Son domaine ne devait pas être bien grand à l’époque car la puissance de l’abbaye d’Echternach est alors à son apogée. Les seigneurs de Rodemack à l’origine, devaient sans doute se contenter de peu puisque le fondateur du premier château céda son fief d’Esing à Gérard d'Alsace. Ce fief revint en 1067 à l’abbaye d’Echternach dont les biens encerclent littéralement le château des sires de Rodemack. C'est en 1190 qu'Arnoux Ier usurpa les biens des abbés d’Echternach et fit construire un premier château féodal à l’emplacement de la forteresse actuelle. Ce seigneur reconnut comme suzerain, le comte de Luxembourg.

À partir de cette date, l’histoire du bourg change du tout au tout. Très vite les nouveaux seigneurs prennent une grande importance au niveau du comté du Luxembourg. Ils aiment guerroyer et augmentent ainsi rapidement leurs possessions. Leurs descendants successifs en firent de même, soit par alliance, soit par conquête, si bien qu’au fait de leur puissance, la seigneurie s’étend jusqu'aux frontières de Metz. Elle comprend en outre les villes de Richemont, Fontoy, Zoufftgen, Hayange, Uckange, Manom, Garche, Roeser, Hesperange, Chassepierre, Boulay, Montmédy, Ancerville, etc.

Mais une alliance avec le roi de France ainsi qu’une forte rançon qu’ils durent acquitter précipita leur déclin. En 1492, le dernier seigneur de Rodemack est déclaré félon. Tous ses biens sont confisqués pour être remis au margrave de Bade, Christophe Ier par l'empereur Maximilien d'Autriche. Ce changement de seigneur amena pour Rodemack de nombreuses vicissitudes et le règne de Charles Quint allait bientôt débuter.

En 1542, une armée française commandée par Charles d’Orléans et Claude de Guise se rend maître de la forteresse. Mais le traité de Crépy en 1544 rend la cité à l’Espagne. En 1552 Rodemack tombe à nouveau pour quelques mois aux mains des Français.

En 1558, le duc de Guise s’empare pour la 2e fois de la cité. Celle-ci est rendue au roi d’Espagne par le traité du Cateau Cambrésis en 1559. En 1639, en pleine guerre de Trente Ans, le duc de Guise reprend la cité mais doit l’abandonner peu après devant l’avance des Impériaux. Les troupes françaises la réoccupent en 1643.

Le traité des Pyrénées en 1659 la restitue à l’Espagne. Ceci est confirmé par la conférence de Metz en 1662. En 1668, c’est le maréchal de Créquy qui s’empare de la place pour la France malgré le traité d’Aix-la-Chapelle. Les Espagnols la récupèrent en 1673 pour en être à nouveau chassés en 1678.

À partir de ce moment la France reste de fait en possession de la forteresse. Il faudra attendre près d’un siècle pour que cette occupation soit reconnue lors du traité de Versailles du 16 mai 1769. Les margraves de Bade avaient eux depuis longtemps reconnu la souveraineté française en prêtant serment féodal au roi de France en 1685.

Les événements semblèrent ensuite devoir épargner la cité, en dehors d'un gigantesque incendie qui ravagea plus d’une centaine de maisons et granges ce qui explique que la plupart des demeures anciennes du village datent du XVIIIe siècle.

Mais la position géographique de Rodemack ne favorise pas la tranquillité et quand en 1792 le bruit des armes se fait à nouveau entendre, le bourg est une nouvelle fois assiégé par des troupes ennemies en grand nombre, l’armée du duc de Brunswick envahissant la France pour renverser la toute jeune nation révolutionnaire. Les défenseurs de la forteresse ne doivent alors leur salut qu’à l’intervention des troupes du maréchal Luckner, qui permettent d’évacuer la forteresse. À noter que parmi les défenseurs se trouvaient deux hommes qui allaient devenir célèbres : le sous-lieutenant de Brune qui devint maréchal et le sergent Junot qui lui devint duc d'Abrantés.

La forteresse fit parler pour la dernière fois d’elle en 1815. Les armées prussiennes en firent le siège et durent se retirer après des pertes sévères. À l’époque celles-ci étaient sous le commandement du général Hugo, père de Victor Hugo.

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité mars 1977 mars 2001 René Baryga PS 2001 2014 Gérard Guerder PS Toutes les données ne sont pas encore connues. Démographie

Évolution démographique

(Source : INSEE[2])1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2008 478 506 488 650 771 804 1065[3] 1088 Nombre retenu à partir de 1968 : population sans doubles comptes Lieux et monuments

- Passage d'une voie romaine.

- Ville médiévale pittoresque.

- Château fort, construit vers 1190 par le voué Arnould Ier de Rodemack, transformé en forteresse 2e moitié XIIIe siècle pour Gilles II de Rodemack créant une seconde enceinte entourée de fossé creusé dans le roc. Il reste de cette époque, la profonde porte cochère flanquée de tours jumelées. Incendié par les Messins en 1430. Au XVe siècle Jean III puis son fils Gérard restaurèrent la forteresse et renforcèrent par des avant-murs, de nouveaux fossés et une énorme barbacane devant le pont-levis. Disputé entre les margraves de Bade, les ducs de Lorraine, les Français et les Espagnols. Attribué à l'Espagne par le traité de Cateau-Cambrésis en 1559. Ruiné au cours de la guerre de Trente Ans. En 1678 l'armée française occupèrent la citadelle, pour ne plus la rendre. Au cours du XVIIIe siècle remise en état du château, conservant ses fortifications médiévales. Construction de corps de garde et des casernes aujourd’hui disparues, un magasin à poudre et des écuries qui subsistent. La citadelle fut prise et saccagée par les troupes de Brunswick en 1792. Vendu par le gouvernement en 1811 et rachetée en 1815, assiégée pendant les Cent-Jours et défendue par le général Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Son démantèlement eut lieu peu après 1815. Le logement du commandant est détruit en 1819 et toutes les fortifications du côté Nord en 1821 avant que l'armée ne déclasse le château. En 1869, le baron Charles de Gargan acquit les vestiges, restaura et aménagea en habitation le logement du commandant et le pavillon neuf des officiers, transforma le magasin à poudre en chapelle. En 1948, le pavillon des officiers est reconstruit au-dessus des caves.

- Fortification d'Agglomération XIIe siècle avec remparts et tour de la prison, sans doute reconstruites au XVe siècle, en partie détruites en 1673, remises en état 4e quart XVIIe siècle, restaurées au XVIIIe siècle par l'armée française qui occupe la place. La porte de Thionville est rasée au cours de la 1re moitié du XIXe siècle.

- Porte de Sierck : sa voûte détruite en 1944 pour permettre le passage des chars américains, fut reconstruite en 1989.

- Maison dite maison des Baillis, construite en 1560 par la famille de Bade, seigneur de Rodemack, pour loger le bailli. Façade antérieure et façades latérales repercées au XVIIIe siècle. Tour repercée et remise construite au XIXe siècle.

- Petit château des Margraves, Christophe II de Bade fit construire au milieu du bourg un château XVIe siècle

- Pressoir ancien.

- Monument de Hermann de Bade, datant de 1665.

- Lavoir, reconstruit en 1862.

Édifices religieux

- Église paroissiale néo-baroque Saint-Nicolas, reconstruite en 1783, date portée sur la clef de l'arc triomphal ; sacristie sud 2e moitié XIXe siècle, autels XVIIIe siècle ; chaire, boiseries ; mausolée du margrave Fortuné.

- Chapelle Notre-Dame, construite en 1658, date portée sur la façade occidentale, statues ; calvaire XVIIe siècle

- Chapelle Saint-Pierre à Semming,construite XIe siècle ou XIIe siècle ; nef, chœur et sacristie reconstruits, portail occidental repercé au XVIIIe siècle

- Eglise Sainte-Apolline de Semming XVIIIe siècle, clocher de style roman XVIIIe siècle, mobilier XVIIIe siècle

- Presbytère, construit en 1736, date portée sur la clef de la porte charretière

Fête médiévale

Chaque été, Rodemack organise la Fête médiévale. Le vieux bourg fortifié se métamorphose alors. À l’intérieur de la cité sont organisés des défilés de chevaliers, un marché médiéval. À l’intérieur du château, il y a des spectacles, la présentation de divers objets médiévaux. Le programme varie d’année en année. Cette fête est une reconstitution entière de Rodemack au Moyen Âge.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Marie Pelt (né le 24 octobre 1933), botaniste-écologiste français, fondateur de l'Institut Européen d’Ecologie (Metz).

« À Rodemack on se frotta les yeux, on se réveilla. On s'avisa subitement que cette forteresse médiévale solidement campée sur la faille hettangienne – qui a donné son nom à une ère géologique de l'histoire de la terre –, de ses caves voûtées, de ses chemins de ronde, de ses oubliettes… On se souvint du mur d'enceinte quasi intact qui sertissait le village au point de lui valoir l'appellation quelque peu immodeste de « petite Carcassonne lorraine ». Murs et forteresses étaient devenus, depuis des siècles, des carrières de pierres où l'on puisait généreusement pour construire. Ils devinrent l'élément autour duquel s'organisa la nouvelle vie du village… Fêtes et traditions populaires revécurent animant et colorant ses rues. Les chantiers de restauration se multiplièrent puis vint la consécration : le village fut accueilli au sein du club très select des Plus Beaux Villages de France… »

— Jean-Marie Pelt, Le Tour du Monde d'un Écologiste, Fayard Éditeur

- François Martin Valentin Simmer (1776-1847), général d'Empire

Notes et références

Liens externes

Catégories :- Commune de la Moselle

- Localité adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France

- Cité médiévale

Wikimedia Foundation. 2010.