- Robert McNamara

-

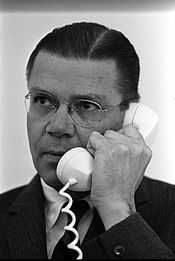

Robert McNamara  Robert McNamara en 1964

Robert McNamara en 1964Mandats 5e Président de la Banque mondiale Avril 1968 – Juin 1981 Prédécesseur George David Woods Successeur Alden W. Clausen 8e Secrétaire de la Défense des États-Unis 21 janvier 1961 – 29 février 1968 Président John F. Kennedy

Lyndon JohnsonPrédécesseur George David Woods Successeur Thomas S. Gates, Jr. Biographie Nom de naissance Clark Clifford Date de naissance 9 juin 1916 Lieu de naissance San Francisco, Californie, États-Unis Date de décès 6 juillet 2009 (à 93 ans) Lieu de décès Washington, D.C., États-Unis Nationalité  États-Unis

États-UnisParti politique Parti républicain Conjoint Margaret Craig (1940-1981)

Diana Masieri Byfield (2004-2009)Diplômé de Université de Californie à Berkeley

Harvard Business SchoolReligion Presbytérien modifier

Robert Strange McNamara, né le 9 juin 1916 à San Francisco en Californie et mort le 6 juillet 2009 à Washington (District de Columbia)[1], est un homme d'affaires et un homme politique américain, secrétaire à la Défense de 1961 à 1968 sous les présidences Kennedy et Johnson et pendant la guerre du Vietnam, puis président de la Banque mondiale de 1968 à 1981.

Sommaire

Biographie

McNamara est diplômé de l'Université de Berkeley en économie, mathématiques et philosophie[1]. Il poursuit une formation en management à partir de 1937 au sein de la Harvard Business School, acquérant ainsi des techniques de gestion devenues caractéristiques de son modèle de conduite.

Après avoir rapidement escaladé la hiérarchie militaire, McNamara participe, sous les ordres du général LeMay, à la guerre contre le Japon et est considéré comme l'un des initiateurs, en 1945, du largage de bombes incendiaires sur l'archipel (100 000 morts en une nuit à Tokyo et 67 villes en grande partie détruites), il quitte l'armée en 1946 avec le grade de lieutenant-colonel et obtient la Legion of Merit et commence une nouvelle carrière la même année dans la Ford Motor Company.

En novembre 1960, McNamara, considéré comme l'un des plus importants gestionnaires du pays[1], devient, à l'âge de 44 ans, le premier président de la Ford Motor Company à ne pas être un membre de la famille, mais après seulement cinq semaines, il est appelé au gouvernement par le président John F. Kennedy et devient alors Secrétaire à la Défense des États-Unis[1]. On compte sur ses talents de gestionnaire pour maîtriser les militaires. Il fut donc aux côtés du président pour faire face à la crise des missiles de Cuba en 1962. Il s'oppose notamment aux militaires qui comme le général LeMay souhaitent profiter de la supériorité nucléaire américaine pour attaquer l'URSS. Reconstituant les forces conventionnelles des forces armées des États-Unis, il s'oppose à une défense anti missiles balistique coûteuse et s'appuie sur la stratégie de la destruction mutuelle assurée afin d'assurer la dissuasion envers l'URSS;

C'est surtout durant la guerre du Viêt Nam que son rôle fut particulièrement important[1], d'abord sous Kennedy (1961-1963), puis sous Johnson (1963-1968). Celle-ci lui demande beaucoup de temps et d'énergie au Département de la Défense des États-Unis. Sous Kennedy, il programme un retrait progressif des instructeurs militaires américains. Sous Johnson, il s'oppose aux militaires qui veulent sans cesse envoyer plus d'hommes ; dans ces entretiens avec le président, il cherche à désengager l'armée US. Mais cette position est contraire à celle du président Lyndon B. Johnson, qui souhaite prolonger une forte présence américaine au Viêt-Nam. Son rôle durant la Guerre du Viet-Nam reste controversé, puisque c'est sous son mandat qu'eurent lieu l'emploi de l'agent orange et l'opération Rolling Thunder. McNamara est finalement démis de ses fonctions de Secrétaire à la Défense et nommé président de la Banque mondiale par le président Johnson[1] en 1968.

Il arrive au siège de la Banque mondiale débordant d'énergie, puissant, actif, « poussant » pour obtenir des résultats. Il amène avec lui la croyance ferme que les problèmes des pays en voie de développement peuvent être réglés. Il affirme la nécessité d'analyser sérieusement les problèmes et de les déterminer pour mieux appliquer les remèdes appropriés.

Si McNamara s'est rendu compte que la Banque mondiale ne pourrait résoudre par elle-même les problèmes du monde, il pense néanmoins qu'avec de la volonté, il est possible d'accroître les ressources planétaires et de généraliser le développement. Selon lui, un lien direct existe entre la sécurité militaire et le développement économique. La guerre est une conséquence de l'augmentation des écarts de revenu entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement.

L'une de ses premières actions en tant que président est de demander aux directeurs une liste de tous les projets qui doivent être entrepris, indépendamment des contraintes financières, politiques ou économiques. Cette liste est utilisée comme base de son premier plan de prêt sur cinq ans et, en septembre 1968, il propose aux gouverneurs (c'est-à-dire aux représentants de chaque pays membre), lors des réunions annuelles, de doubler le volume des prêts pendant les cinq années à venir. Le second plan quinquennal de McNamara, présenté en 1973, envisage une augmentation des prêts de 40 % par rapport au premier. Les engagements de la banque sont passés d'environ 1 milliard USD en 1968 à plus de 12 milliards USD en 1981[1]. Il quittera la Banque mondiale en 1981, année où son épouse Marge décède[1]. Il reste seul avec ses 3 enfants.

Vers la fin de sa vie, en visite à Hanoï à l'invitation d'anciens dirigeants nord-vietnamiens , il comprit et réalisa (après discussions avec ses hôtes ) que la Guerre du Vietnam était une guerre d'indépendance et non une guerre idéologique, comme le pensait la politique américaine de l'époque.( TV ARTE 28/7/2010 ) En 1995, dans son livre The Tragedy and Lessons of Vietnam, il affirme que les décideurs américains au niveau fédéral « se sont trompés, terriblement trompés »[trad 1] en s'entêtant à poursuivre la guerre au Viêt-nam[2].Anecdotes

McNamara vint à Paris avec le président Kennedy ; il fut reçu à dîner à Matignon par le Premier ministre Michel Debré ; Mme Debré s'aperçut le lendemain que les couverts en vermeil dont McNamara s'était servis avaient disparu et les lui réclama ; celui-ci les restitua en disant qu'il avait l'habitude de prendre les couverts des maisons où il dînait en souvenir pour ses enfants[3].

En 1972, alors qu'il se rendait à Martha's Vineyard à bord d'un ferry, un homme le reconnut et tenta de le jeter à l'eau. Bien des années plus tard, l'homme confia à un journaliste écrivant sur McNamara qu'il avait agi ainsi afin de demander des « explications » sur le Viêt Nam à l'ancien secrétaire à la Défense. Malgré cela, McNamara refusa de poursuivre son agresseur.

Il est aussi représenté à la fin du jeu vidéo : Metal Gear Solid 3 : Snake Eater et également dans Call of Duty: Black Ops.

Œuvres

- Robert McNamara, Plaidoyer - Prévenir la guerre nucléaire, Hachette, 1988. (ISBN 2010130588)

- (en) Robert McNamara, The Tragedy and Lessons of Vietnam, Time Books, 414 p[2] (publié en français en 1995 sous le titre La Tragédie et les leçons du Viêt Nam[1])

- The Fog of War, documentaire d'Errol Morris, sorti en 2003 (Oscar du meilleur documentaire en 2004), sur sa vie au cœur de la Guerre froide et surtout de la guerre du Viêt Nam.

Annexes

Notes

- (en) « were wrong, terribly wrong »

Références

- AFP et Reuters, « Le faucon devenu colombe - Décès de Robert McNamara », dans Le Devoir, 7 juillet 2009 [texte intégral (page consultée le 7 juillet 2009)]

- (en) Personnel de rédaction, « Going nearly all the way with LBJ », dans The Economist, 13 mai 1995 [texte intégral (page consultée le 7 juillet 2009)]

- Libération, 16 septembre 2005

Voir aussi

Articles connexes

- Doctrine MacNamara

- The Fog of War, documentaire d'Errol Morris, sorti en 2003 (Oscar du meilleur documentaire en 2004), sur sa vie au cœur de la Guerre froide et surtout de la guerre du Viêt Nam.

Liens externes

- Bilan de son action

- (en) McNamara and Agent Orange (McNamara et l'Agent Orange)

- (en) McNamara's Evil Lives On by Robert Scheer, The Nation, July 8, 2009

Catégories :- Naissance en 1916

- Naissance à Oakland (Californie)

- Décès en 2009

- Personnalité américaine d'origine irlandaise

- Secrétaire à la Défense des États-Unis

- Personnalité de la guerre du Viêt Nam

- Titulaire d'un MBA de la Harvard Business School

Wikimedia Foundation. 2010.