- Aristide Bruand

-

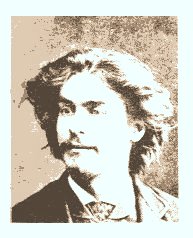

Aristide Bruant

Aristide Bruant

Nom Aristide Louis Armand Bruand Naissance 6 mai 1851

CourtenayPays d’origine France Décès 11 février 1925

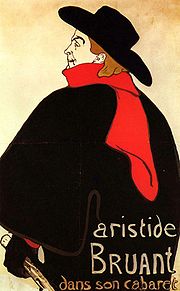

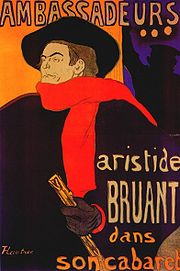

ParisProfession(s) Chansonnier Ecrivain Genre(s) chanson française Années actives 1864-1906 Aristide Bruant (né Aristide Louis Armand Bruand le 6 mai 1851 à Courtenay et mort à Paris le 11 février 1925) était un chansonnier et écrivain français. Sa carrure, sa présence en scène, sa voix rauque et puissante et ses chansons populaires ont fait de lui un monument de la chanson française. Il est considéré comme un des plus grands poètes de l'argot de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle[1].

Il a été l'un des initiateurs d'un mouvement de la chanson française : « la chanson réaliste » qui a perduré jusqu'aux trois quarts du XXe siècle avec notamment, comme une des dernières interprètes, Édith Piaf. Mouvement qui laisse des traces durables jusque dans la chanson française contemporaine où le texte garde une place importante.

Sommaire

Biographie

Enfance et jeunesse

Aristide Bruant est né dans une famille bourgeoise. Durant son enfance, il apprit le latin par les soins du curé du pays, qui le citait comme exemple d’application. Sa famille l’envoya ensuite au lycée Impérial de Sens, où, dès l’âge de onze ans, il collectionnait les premiers prix de grec, de latin, d’histoire et de musique vocale. Son goût pour l’étude ne l’empêchait pas de taquiner les muses : en 1862, il composa sa première chanson.

Suite à des revers de fortune, ses parents durent quitter Courtenay pour Paris où les déménagements allaient se succéder. Afin de fuir les créanciers, de 1863 à 1867, de Ménilmontant à Montmartre, on compte cinq déménagements.

À la fin de l’année 1867, il dut quitter le lycée Impérial, car son père — alcoolique et ruiné — n’avait pu payer les derniers trimestres. Son père décida alors qu’il était en âge de travailler et le conduisit chez un avoué. Il put ainsi faire vivre toute sa famille ; mais, du fait de la traque régulière de ses parents par des huissiers, il dut changer de métier et devint apprenti-bijoutier, puis ouvrier-bijoutier.

Il travailla alors l’or et l’argent et sertit des pierres précieuses dans les arrière-boutiques de quelques bijoutiers. Il suivit ses parents à travers Paris et la banlieue, fréquentant les restaurants pour pauvres, les cafés d’ouvriers, côtoyant les malheureux, les révoltés, les filles et les mauvais garçons. Il écoutait leurs confidences et s’initiait déjà à leur jargon.

Pendant la Guerre de 1870, il est engagé comme franc-tireur dans la compagnie des « gars de Courtenay ».

Premiers succès

Démobilisé, il travaille à la Compagnie des chemins de fer du Nord. Durant quatre ans, il regarde vivre ses collègues et compare leur existence trop bien réglée à la vie aventureuse de hors-la-loi qu’il a rencontrés. Il se passionne pour leur langage, se met à rechercher les origines de l’argot jusqu’à François Villon et aux coquillards et travaille sur les dictionnaires d’argot des bibliothèques municipales. En attendant d’écrire des refrains argotiques, il compose des romances tendres. Il les chante dans des guinguettes avec succès. Il y est remarqué par un chanteur qui l’encourage à aller se produire au Robinson où il triomphe.

Fort de ce succès, il tente sa chance au Café-concert et se produit au Concert des Amandiers. Bien que le public y fut difficile, il triomphe à nouveau, ce qui lui donne de plus en plus d’assurance. Son répertoire comprend alors des chansonnettes comiques ainsi que des chants sociaux.

Un impresario le remarque et il est engagé chez Darelli à Nogent-sur-Marne où il connaît à nouveau le succès. Il commence aussi à vivre dans une certaine aisance. Ces succès l’incitent à aller auditionner au Concert de l’Époque. Là, il se compose un costume de vedette : veston long, pantalon à pattes d’éléphant, gilet clairet et chapeau haut-de-forme. L’effet est merveilleux, il connaît l’ivresse des rappels jusqu’au jour où il est incorporé au 113e de ligne, à Melun. Opportuniste, il écrit aussitôt une marche militaire : V'la l’cent-treizième qui passe. Adaptée au pas redoublé par le chef de musique du 113e, cette marche devint non seulement la marche du régiment, mais celle de la plupart des régiments de France.

Sa renommée commence à s’étendre. Dès sa démobilisation, il franchit rapidement les étapes. Des tréteaux Concert de l’Époque, il passe sur les scènes des plus grands cafés-concerts, la Scala et l’Horloge. Chanteur élégant, il porte la jaquette beige rosé et le gilet fleuri (d'un bon faiseur) ; quant à son chapeau haut-de-forme, il est fait sur mesures. C’est de cette époque que datent les premiers chefs-d’œuvre qu’il a composés sur les quartiers de Paris.

Le Chat Noir

Il était alors chanté par des interprètes illustres tels Paulus dont son ami Jules Jouy, qui va lui ouvrir les portes du Chat Noir en 1881.

Le Chat Noir, cabaret artistique à la mode avait été aménagé par Rodolphe Salis, dans un ancien bureau de poste situé 84, boulevard Rochechouart. Pour sa réception au sein de ce cénacle, fréquenté par l’élite poétique, il composa la fameuse Ballade du Chat Noir. Bruant a alors troqué le cérémonieux complet-jaquette contre une tenue de garde-chasse, vareuse de velours côtelé noir avec culotte assortie, enfoncée dans de grosse bottes noires, chemise et cache-nez écarlates, en guise de manteau une immense cape noire et, comme couvre-chef, le feutre noir à large bords que son ami Toulouse-Lautrec a souvent croqué de face, de profil ou de dos. Il explique ainsi sa transformation : « Le guignol est terminé ! … Un nouveau Bruant est né ! … Et ce Bruant-là va dire deux mots à la foule des fils-à-papa, des fainéants, des incapables ! … Il leur criera la haine menaçante des pauvres et des révoltés … ainsi que la douleur blottie dans les bas-fonds … »

Un chanteur en costume de velours, qui met ses bottes sur les tables pour chanter des refrains argotiques, c’était une nouveauté que la clientèle du Chat-Noir sut apprécier. Il était applaudi tous les soirs, mais le patron de l’établissement ne le payait pas et se contentait de l’autoriser à vendre ses petits formats dans la salle, ce qui ne lui rapportait que de maigres revenus. La fortune ne commença à sourire au chansonnier que lorsque Rodolphe Salis, effrayé par les voyous du quartier, eut abandonné le cabaret du boulevard Rochechouart pour installer le Chat-Noir rue Victor Massé. Avec mille francs prêtés par un admirateur, il s’installa alors dans le local déserté qu’il baptisa le Mirliton.

Le Mirliton

Le soir de l'inauguration du Mirliton, il n'y a que trois clients. Dépité, il se met à les insulter copieusement ; le public apprécie. C’est ainsi qu’il crée son image de marque. Par opposition au style affecté de Rodolphe Salis, gentilhomme d’opérette, il choisit la grossièreté. Rodolphe Salis saluait ses clients du titre de monseigneur, il les appele crapules. Rodolphe Salis affectait la tenue d’un général en civil, il s’habille en gouape. Chez Bruant, pour saluer l’arrivée d’un client on chante : « Oh c’te gueule, c’te binette. »

Ensuite, debout sur une table, Bruant donnait d’une voix forte, ses instructions aux gens du monde par la renommée : « Tas de cochons ! Gueules de miteux ! Tâchez de brailler en mesure. Sinon fermez vos gueules. » Si quelques jolies dames se montraient offensées, le maître de céans leur parlait avec une très grande franchise : « Va donc, eh, pimbêche ! T’es venue de Grenelle en carrosse exprès pour te faire traiter de charogne ? Eh bien ! T’es servie ! » Il ajoutait même parfois : « Vieille vache ! »

La verdeur de ces propos, ainsi que les affiches qu’il commande à son ami Toulouse-Lautrec ne sont pas les seuls raisons de son succès. On se déplace d’Auteuil ou de Passy pour l’écouter chanter les peines et les joies de la crapule, alors à la mode, avec, à l’époque, les ouvrages des écrivains naturalistes. Son répertoire de qualité se répand en même temps que les œuvres de Zola, de Paul Adam, des Goncourt, d’Oscar Méténier ou de Joris-Karl Huysmans.

Au Mirliton, le verre de bière était vendu treize sous mais devant l’évolution de son public, Bruand décide d’instituer chaque vendredi, une soirée « chic ». Ainsi, le vendredi, le verre de bière est vendu cinq francs (cent sous). Des célébrités comme François Coppée, Lucien Guitry, le dompteur Pezon font partie des habitués de ces vendredis chics, entourés de bourgeoises endimanchées, ravies de s’entendre injurier par le « grand Bruant ».

Reconnaissance

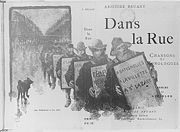

La publication du premier volume de ses œuvres, monologues et chansons intitulé Dans la rue, illustré par Steinlen, fit sensation. De Maurice Barrès à Anatole France, toute la critique se montra enthousiaste. Chacun salua le « poète sincère et vibrant, d’une rare originalité ». Anatole France écrivit : « Le premier, Bruant a exprimé le pathétique de la crapule... » Quant à François Coppée, il le fait recevoir à la Société des gens de lettres en 1891. Ce dernier ne ménage pas ses éloges au comité des gens de lettres : « Je fais grand cas de Dans la rue et je le tiens pour un descendant, en ligne directe légitime, de notre Villon… ». C’est la réussite : on le chante sur toutes les scènes, Eugénie Buffet, déguisée en fille de barrière, fait applaudir, À la Cigale, À la Villette et À la Glacière, et lance À Saint Lazare ; Yvette Guilbert, vedette du caf’conc’, interprète À Belleville et Au Bois de Boulogne. Il atteint alors une gloire internationale et en 1895, il abandonne son cabaret et part en tournée à l'étranger et dans des galas mondains.

Bruant est un travailleur sérieux. Dans sa poésie apparemment simple, la puissance du raccourci et la précision du terme dissimulent de longues recherches : « sept mois pour une chanson ! » a-t-il déclaré à propos de Biribi. Il lui fallait moins de temps pour composer les mélodies qu’il voulait nostalgiques et dépourvues de fioritures, à la manière de celle des cantiques de son enfance.

Le châtelain

Avec la gloire, la fortune récompensa ses efforts ; aux bénéfices du Mirliton vinrent s’ajouter de confortables droits d’auteur et de gros cachets. Ainsi, après une dizaine d’années, il put s’offrir un château à Courtenay, grâce à Nini Peau de Chien, à la Méloche, à Toto Laripette et à la Filoche, marlou héroïque qui mourut avec dignité sur l’échafaud.

En 1897, le célèbre critique Adolphe Brisson a fait le récit d’une visite à Bruant, à Courtenay, dans Portrait intimes :

« Le poète des gueux habite un château où il mène le train d’un seigneur moyenâgeux, il chasse, il pêche, il a une meute de chiens fidèles et dressés. Ses vassaux sont représentés par un garde, le père Rata, un jardinier, le père Bajou, et un fermier et une nombreuse domesticité. Les pièces de son logis sont luxueusement meublées de bahuts, de fauteuils, de bibelots. Il me raconte qu’il a acheté vingt-cinq hectares de prairies, un bras de rivière, une île, un moulin. M. Bruant est un autre marquis de Carabas ! » Le chansonnier populaire, le fondateur du Mirliton, que l’on aurait pu croire attaché à Montmartre, sa seconde patrie si souvent chantée, tint à Adolphe Brisson des propos révélateurs :

« Pendant huit ans, j’ai passé mes nuits dans les bocks et la fumée ! J’ai hurlé mes chansons devant un tas d’idiots qui n’y comprenaient goutte et qui venaient, par désœuvrement et par snobisme, se faire insulter au Mirliton … Je les ai traités comme on ne traite pas les voyous des rues … Ils m’ont enrichi, je les méprise : nous sommes quittes ! »

Et contemplant son vaste domaine, le millionnaire de la chanson des humbles, ajouta :

« On respire ici ! … ce n’est pas comme à Montmartre ! … je suis rudement content d’être sorti de ce cloaque ! »

Tentative de carrière politique

On devait cependant le revoir à Montmartre, aux Champs-Élysées, ou à Belleville. En mai 1898, le châtelain de Courtenay se présenta aux élections législatives à Belleville, dans le quartier des ouvriers de Saint-Fargeau. On pouvait lire, sur les murs de Belleville, des déclarations de Bruant le « Candidat du peuple » : « Tous les ennemis de la féodalité capitaliste voteront pour le poète humanitaire, pour le glorieux chanteur de Belleville. C’est à Belleville Saint-Fargeau que Bruant a débuté, c’est à Belleville qu’il a connu ses premiers succès, c’est à son vieux Belleville qu’il revient logiquement par reconnaissance, etc. » En dépit des multiples réunions électorales au cours desquelles il chanta une partie de son répertoire ainsi que son programme politique, il obtint seulement 525 voix.

Dernières années

Il se retire peu à peu de la chanson pour se consacrer à l'écriture, mais continue à donner des spectacles, comme en 1924 (un an avant sa mort) où il fait un triomphe.

Postérité

On a gardé des enregistrements d'Aristide Bruant datant des années 1910. Ses chansons ont été reprises par de nombreux artistes. Yvette Guilbert demandait : « Comment chanter Saint-Lazare sans sangloter[2] ? »

- Les Frères Jacques, 78 T en 1949 Ballade des places de Paris et Ballade des places de Paris

- Patachou en 1962 sur l'album Patachou chante Bruant

- Yves Montand en 1963 sur l'album Chansons populaires de France (Les Canuts)

- Monique Morelli en 1964 sur l'album Bruant

- François Béranger en 1970 sur l'album Une ville

- Marc Ogeret en 1978 sur l'album Ogeret chante Bruant

- Renaud en 1981 sur l'album Le P'tit Bal du samedi soir et autres chansons réalistes

- Georges Brassens en 1984 sur l'album Brassens chante Bruant, Colpi, Musset, Nadaud, Norge

- Chanson Plus Bifluorée sur l'album Pourquoi les Girafes ?

Œuvres

Recueils de chansons

- Dans la rue (1889-1895), 2 vol., couv. et ill. de Steinlen, chez l'auteur, s.d. Ce recueil réunit la plupart des chansons d'Aristide Bruant.

- Chansons et monologues d'Aristide Bruant, 3 vol., avec musique, dessins de Borgex, château de Courtenay, Aristide Bruant, s.d. (1897 ?).

Théâtre

- L'Homme aux grands pieds : scène comique.

- Aux bat' d'af' : drame en 8 tableaux.

- Cœur de française : drame en cinq actes et huit tableaux. En collaboration avec Arthur Bernède, créé à l'Ambigu le 23 octobre 1912.

Romans

- Les Bas-Fonds de Paris, 3 vol., Jules Rouff, s.d. (1897 ?)

- La Loupiote, Tallandier, 1908. Arthur Bernède en a tiré un drame en cinq actes représenté au théâtre Molière le 5 mars 1909.

- Aux Bat' d'Af, Librairie contemporaine, 1911.

- Les Trois Légionnaires, Tallandier, 1912. Écrit avec Arthur Bernède.

- Serrez les rangs, 1913. Écrit avec Arthur Bernède.

- L'Alsacienne, Éditions Jules Tallandier, 1920.

- Tête de Boche, Tallandier, 1919.

- Madame Tête de Boche, Jules Tallandier, 1919.

- Fleur de Pavé, Tallandier, 1920.

- Captive, Tallandier, 1921.

- Le Cœur cassé, Tallandier, 1921.

- Les Princesses du Trottoir, Grand Roman Sensationnel Inédit, in-8, Paris, Ferenczy, 1925

- La Loupiote, Tallandier, 1935.

- Le Père La Loupiote

- L'Épouse vierge, 1936

- La Fiancée de Lothringen

- Aux Bat. d'Af. - Les Amours de la Pouliche, Grand roman sensationnel, Tallandier, 1910.

Dictionnaire d'argot

- L'argot au XXe siècle. Dictionnaire français-argot, réalisé en grande partie par Léon de Bercy, Flammarion, 1901 ; 1905 avec un supplément. Étudié par Denis Delaplace dans Bruant et l'argotographie française, éditions Honoré Champion, 2004.

- A. Bruant et L. de Bercy, L'argot au XXe siècle (2009), édition par Denis Delaplace d'une version inversée (argot-français) et raisonnée, Paris, éditions Classiques Garnier, 1523p.

Journaux

- Le Mirliton, 1885-1894. Mensuel puis bi-mensuel puis hebdomadaire.

- La Lanterne de Bruant, 1897-1899. Publication en livraisons hebdomadaires, 24 pages. Dirigée par Aristide Bruant.

Bibliographie

- Mouloudji, Aristide Bruant, coll. Chansons d'aujourd'hui n° 18, Seghers, 1972.

Texte de quelques chansons

Nini peau d'chien[3]

À la Bastille

On aime bien

Nini-Peau-d'chien :

Elle est si bonne et si gentille !

On aime bien, Qui ça ?

Nini-Peau-d'chien, Où ça ?

À la Bastille.À la goutte d'Or

En ce temps là dans chaqu' famille,

On blanchissait de mère en fille

Maintenant on blanchit encor

À la goutt' d'Or. (Bis)

Ell' était encor' demoiselle

Grand-Maman, la belle Isabelle

Quand elle épousa l'grand Nestor

À la goutt' d'Or. (Bis)Les canuts[4]

Pour chanter Veni Creator

Il faut une chasuble d'or.

Pour chanter Veni Creator

Il faut une chasuble d'or.

Nous en tissons

Pour vous grands de l'Église,

Et nous pauvres canuts

N'avons pas de chemise.

C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus.

C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus.

Pour gouverner il faut avoir

manteaux ou rubans en sautoir.

Nous en tissons

Pour vous grands de la Terre.Et nous pauvres canuts

Sans draps on nous enterre.

C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus.

C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus.

Mais notre règne arrivera

Quand votre règne finira.

Nous tisserons

Le linceul du vieux monde,

Car on entend déjà

La révolte qui gronde.

C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus.

C'est nous les canuts,

Nous n'iront plus nus.C'est de la prison que je t'écris mon pauvre Polyte

Et si t'aime bien ta petite souris réponds moi vite

Je me suis fait chauffer l'autre soir et je te déclare

Que je me fait un sang qu'est d'un noir à Saint-Lazare.

Notes et références

- ↑ Paul Dubé et Jacques Marchioro, « Aristide Bruant », 2009, Du Temps des cerises aux Feuilles mortes. Consulté le 31 mars 2009

- ↑ La chanson de ma vie, Yvette Guilbert, éd. Grasset, 1927

- ↑ Chanson écrite à l'occasion des 100 ans de la prise de la Bastille.

- ↑ Cette chanson fait partie du recueil Sur la route.

Liens externes

- Présentation et oeuvres, Du Temps des cerises aux Feuilles mortes

- Deux recueils de ses chansons, illustrés par Steinlen et Poulbot : disponible sur Gallica.

- Le Chat Noir (anthologie des poètes du Chat Noir)

- La chanson naturaliste : Aristide Bruant, ou le revers de la Belle Époque

- Portail de la musique

- Portail de la littérature

Catégories : Auteur-compositeur-interprète francophone | Chanteur français | Chanson réaliste | Parolier français | Naissance en 1851 | Naissance dans le Loiret | Décès en 1925 | Argot | Directeur de salle de spectacle | Chansonnier | Montmartre

Wikimedia Foundation. 2010.