- Mémoires de Trévoux

-

Journal de Trévoux

Journal de Trévoux {{{nomorigine}}}

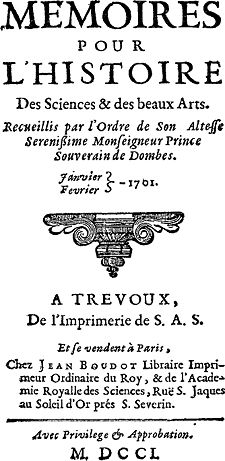

Pays Principauté de Dombes Langue(s) français Périodicité Genre littéraire Fondateur Michel Le Tellier et Jacques-Philippe Lallemant Date de fondation 1701 Date du dernier numéro 1782 Ville d’édition Trévoux ISSN - Les Mémoires pour servir à l’histoire des sciences et des arts, recueillis par l’ordre de S. A. S. Mgr prince souverain de la Dombes, plus connus sous le nom de Mémoires de Trévoux, et dont le nom le plus utilisé est Journal de Trévoux, sont un important recueil de critique littéraire, puis scientifique, historique, géographique, ethnologique et religieux, fondés par des jésuites en 1701 à Trévoux dans la principauté de Dombes, alors indépendante.

Aperçu historique

Dans une première période, le Journal de Trévoux exista jusqu’en 1767 et comprit 265 volumes in-12. Le prince Louis-Auguste de Bourbon, ayant transféré son parlement à Trévoux, en 1696, y établit une imprimerie considérable.

Les pères jésuites Michel Le Tellier et Jacques-Philippe Lallemant conseillèrent au prince de faire imprimer dans cette ville un journal littéraire, dont ils lui représentèrent les avantages. Ce projet dont l’objet devait être de donner « des extraits de tous les livres de sciences imprimés en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans les royaumes du Nord, en Hollande, en Angleterre, etc., en sorte que rien de ce qui s’imprime en Europe n’y soit oublié. On promet d’y insérer souvent des pièces manuscrites de critique, de littérature et de sciences, comme aussi toutes les nouvelles des lettres. » fut goûté et accepté, et la direction et composition du nouveau journal fut confiée aux jésuites, qui en commencèrent la publication avec l’année 1701.

Les principaux rédacteurs du Journal de Trévoux furent les pères jésuites Castel, qui y travailla trente ans, Du Cerceau, Brumoy, Charlevoix, Berthier, Catrou, Buffier, Mercier de Saint-Léger, Tournemine, Rouillé, Merlin, Marquet, Tellier, Germon, etc.

Dans leur épître dédicatoire, les auteurs disent au prince que l’imprimerie qu’il venait d’établir à Trévoux ne pouvait d’abord être mieux employée qu’à donner au public un état fidèle de tout ce qui paraît de curieux chaque jour dans le monde, en quelque genre de science que ce soit, mais quelques années plus tard, le journal se recentra à la défense de la religion et à combattre ses ennemis qui n’étaient plus les protestants, d’un côté les jansénistes parlementaires des Nouvelles ecclésiastiques, de l’autre le matérialisme militant d’auteurs réunies autour de l’Encyclopédie comme le baron d’Holbach. Cet objectif est clairement exprimé dans le numéro de janvier 1712 : « Le grand cours des journaux hérétiques fit naître à M. le duc du Maine l’idée d’un journal où l’on eût principalement en vue la défense de la religion, et il choisit les jésuites de Paris pour l’exécution de ce dessein. » Ceux-ci avaient déjà, d’ailleurs, laissé percer leur pensée dans leur premier avertissement, où ils annonçaient qu’ils ne prendraient point de parti dans leur journal, « excepté quand il s’agira de la religion, des bonnes mœurs ou de l’État, en quoi il n’est jamais permis d’être neutre. » Ce programme est réitéré, en janvier dans un autre avertissement 1708 : « Dans ce dessein où nous sommes d’attaquer sans ménagements les ennemis déclarés de la religion, et de démasquer ses ennemis cachés, nous devons nous attendre à tous les effets de leur ressentiment. Mais rien ne nous détournera de notre dessein. Appliqués à remplir les intentions de S. À. S., nous négligerons les plaintes injustes de ceux que nous n’aurons pas assez loués, et les mouvements de ceux qui voudront empêcher qu’on ne nous loue… Cependant la diversité de religion ne nous empêchera pas de rendre justice à l’esprit, à la doctrine et aux travaux des savants étrangers : nous haïssons l’erreur, il est vrai, mais non pas d’une haine aveugle, qui refuse de voir dans l’hérétique ce qu’il a d’estimable. » La polémique religieuse ne se substitua pas, mais s’associa dès lors aux critiques littéraires et aux compte-rendus scientifiques.

Pour s’être montrés constamment fidèles à cette pensée dominante de leur œuvre, les journalistes de Trévoux s’attirèrent, dès l’origine, les critiques les plus vives des philosophes ; on alla même, en Hollande, jusqu’à réimprimer leurs Mémoires dans le but « d’offrir aux auteurs qui croiraient avoir été maltraités un champ ouvert pour se défendre[1]. » Détestant cordialement toute la race des critiques, Voltaire ne pouvait manquer de figurer au nombre des adversaires les plus ardents des journalistes de Trévoux. Parmi ces derniers, il poursuivit plus particulièrement de ses sarcasmes le père Berthier, notamment dans sa Relation de la maladie, de la confession, de la mort et de l’apparition du jésuite Berthier.

Ce jésuite rédigea le Journal de Trévoux depuis 1745 jusqu’à la dissolution de l’ordre des jésuites. Cette carrière pénible et délicate lui suscita, surtout avec les encyclopédistes, des démêlés qui ne servirent qu’à donner un plus grand lustre à son mérite, par la modération qu’il mit dans ses défenses, et à accroître le succès de son journal. Voltaire lui décoche cette tirade dans le 3e chant de sa Pucelle :

- O toi, Sottise ! 0 grosse déité,

- De qui les flancs à tout âge ont porté

- Plus de mortels que Cybèle féconde

- N’avait jadis donné de dieux au monde,

- Qu’avec plaisir ton grand œil hébété

- Voit tes enfants dont ma patrie abonde,

- Sots traducteurs, et sots compilateurs,

- Et sots auteurs, et non moins sots lecteurs !

- Je t’interroge, 0 suprême puissance !

- Daigne m’apprendre, en cette foule immense,

- De tes enfants qui sont les plus chéris,

- Les plus féconds en lourds et plats écrits.

- Les plus constants à broncher comme à braire

- À chaque pas dans la même carrière

- Ah ! je connais que tes soins les plus doux

- Sont pour l’auteur du Journal de Trévoux.

Le poète Rousseau ne fut pas en reste :

- Petits auteurs d’un fort mauvais journal,

- Qui d’Apollon vous croyez les apôtres,

- Pour Dieu ! tâchez d’écrire un peu moins mal,

- Ou taisez-vous sur les écrits des autres.

- Vous vous tuez à chercher dans les nôtres

- De quoi blâmer, et l’y trouvez très-bien :

- Nous, au rebours, nous cherchons dans les vôtres

- De quoi louer, et nous n’y trouvons rien[2].

Règlement rédactionnel

On ne trouvait dans aucun journal des nouvelles plus abondantes et plus généralement sûres. Quand la prudence des rédacteurs était prise en défaut et qu’il leur arrivait de se tromper, les rédacteurs de ce journal n’hésitaient pas à réparer leur erreur, dès qu’elle leur était signalée, et non seulement les erreurs de fait, mais même les erreurs d’appréciation. Du reste, ils avaient invité tous les travailleurs à concourir à leur œuvre en plaçant une boîte à la porte de l’imprimerie pour recevoir les articles qu’on voudrait bien leur faire parvenir. Mais ils avaient soin de prévenir qu’ils n’entendaient nullement se rendre garants du contenu des pièces, lettres ou dissertations qui leur seraient adressées, ni en prendre la défense contre ceux qui voudraient les réfuter, non plus que des livres dont ils donnaient des extraits.

Les rédacteurs du Journal de Trévoux avaient d’abord invité les auteurs à faire eux-mêmes les extraits de leurs ouvrages. « Personne, ordinairement parlant, écrivaient-ils en 1701, n’est capable de faire mieux l’extrait d’un livre que celui qui l’a composé ; et d’ailleurs, un auteur pourrait craindre quelquefois qu’un autre faisant l’extrait de son livre, ne le fît pas parler et penser aussi bien qu’il croirait l’avoir fait. » Au bout de quelques années, ils avaient bien changé d’avis, déclarant dans l’avertissement de 1712 que nulle considération ne leur fera insérer dans leurs Mémoires des extraits faits par l’auteur même. C’est une fidélité que nous devons au public notre juge : un rapporteur manque à son devoir quand il se fie aux parties de l’extrait d’une cause.

Dans l’avertissement de 1716, les rédacteurs annoncent que des personnes amies des lettres ont demandé qu’on proposât dans les journaux des questions propres à exercer les savants, et différents desseins de livres. Les rédacteurs promettaient en conséquence de proposer chaque mois deux questions, une sur l’Écriture Sainte, l’autre sur les sciences ou la littérature, et d’indiquer chaque mois trois ou quatre desseins d’ouvrages dans tout genre de littérature, pour exciter au travail des esprits excellents qui languissent dans l’oisiveté : car trouver un beau dessein est souvent ce qui coûte le plus quand on veut devenir auteur. Quelques questions et desseins furent effectivement proposés dans les numéros de janvier, d’avril et de mai, avant que ce beau projet n’en reste là.

Le Journal de Trévoux avait commence par promettre de rapporter les différends qui pourraient s’élever entre les savants, mais en se bornant à exposer les raisons de part et d’autre, sans jamais eux-mêmes prendre parti mais, ayant promis plus qu’ils ne pouvait tenir, les rédacteurs annoncèrent, dès 1712, la fin de ce système d’abstention, ou plutôt ils cherchèrent à se justifier de s’en être trop souvent écartés : « Nous ne pouvons nous dispenser de mêler de la critique dans nos extraits : agir autrement, ce serait manquer à nos devoirs les plus essentiels ; ce serait trahir les lecteurs qui nous prennent pour guides dans la connaissance des livres, que de les laisser séduire par des titres imposants, que de leur cacher les écueils où ils donneront infailliblement. Réduits indispensablement à insinuer les défauts des livres dont nous parlons, nous mettrons notre application à tempérer une critique nécessaire par tout ce qui la peut rendre moins sensible aux auteurs. Nous joignons si souvent les louanges aux reproches que nos éloges les plus sincères en sont devenus suspects. »

Si la critique du Journal de Trévoux eût toujours été aussi modérée, il n’aurait pas soulevé tant de colères et on ne l’eût pas si souvent accusé de partialité. Or les rédacteurs eux-mêmes semblent avouer, dans leur avertissement de 1734, le tort qu’ils ont eu d’écouter trop souvent le préjugé ou la passion et n’ont garde de s’excepter : « L’esprit de partialité, y disent-ils, est un écueil dangereux où bien des journaux ont échoué. » Depuis cette époque, le journal fut écrit avec plus de politesse et de modération et, en même temps, avec plus de soin et plus de goût.

En 1734, le Journal de Trévoux changea de forme ; un nouveau privilège du roi avait été expédié au nom du père Rouillé, qui en eut la direction, et il avait été assujetti à l’approbation d’un censeur, dont chaque numéro devait porter le visa.

Cependant le prince de Dombes, fatigué, dit-on, des plaintes continuelles qu’on lui adressait contre ce journal, refusa, après trente ans, de lui accorder un nouveau privilège, de sorte que ses rédacteurs furent obligés de le transférer à Paris, où ils le continuèrent jusqu’en 1762, c’est-à-dire jusqu’à l’expulsion des jésuites, date à laquelle ce journal faillit être englouti dans le naufrage de ses fondateurs.

Périodes difficiles et fin

Le Journal de Trévoux traversa quelque temps une période difficile. On lit à ce sujet, le 16 mai 1762, dans les Mémoires secrets de Bachaumont : « Trévoux, malgré les protestations du sieur Berthier, a encore paru ce mois-ci : sa tendresse paternelle n’a pu se porter à égorger ainsi un enfant chéri ; il continue pourtant à se refuser aux offres très obligeantes du chancelier. Ce magistrat suprême veut lui en conserver le privilège pour lui, ses hoirs mâles ou femelles, ses héritiers ou ayant-clause, etc. On a tâté l’abbé de La Porte : les libraires lui ont proposé de remplacer ce journaliste. Le modeste abbé a refusé, sentant combien il était inférieur pour ce rôle. On prétend que le général veut mettre en Italie le P. Berthier à la tête d’un journal. » Le 21 juillet 1762, il écrit : « On s’aperçoit facilement que ce ne sont plus les mêmes coopérateurs qui travaillent au Journal de Trévoux : il n’est plus ni aussi bien écrit, ni aussi savamment discuté. On conçoit en général qu’il est impossible à des particuliers d’exécuter cet ouvrage périodique dans la même perfection que le faisaient les jésuites, et le P. Berthier en dernier lieu. Une bibliothèque immense, où vérifier à chaque instant les citations, des élèves sans nombre et pleins de talent qui travaillaient en sous-œuvre : comment rencontrer les mêmes secours ? À l’ultramontanisme près, qui perçait toujours par quelque part, on regrettera longtemps ce journal, qui dégénère et dégénérera de plus en plus. »

La direction du Journal de Trévoux fut enfin donnée, en 1763, à un médecin du nom de Jolivet. À sa mort, survenue environ deux ans après, le lieutenant Sartines et le chancelier voulurent supprimer ce publication qui ne faisait plus que végéter et n’avait plus, en quelque sorte, de raison d’être ; ils étaient bien aises, en outre, de relever le Journal des Savants, déjà très mécontent de l’introduction de la Gazette littéraire et de quelques autres feuilles qui empiétaient tous les jours sur son domaine. Mais ils cédèrent aux sollicitations des Génovéfains, qui en demandèrent la continuation, et en confièrent la rédaction à Mercier de Saint-Léger, cet abbé homme de lettres de beaucoup d’érudition qui avait un « génie caustique, propre à répandre le sel nécessaire à un pareil ouvrage ».

Ayant réussi à redonner quelque vie au vieux journal, l’abbé de Saint-Léger le continua jusqu’en 1776, époque à laquelle il passa à l’abbé Aubert qui, dans l’espoir de le régénérer, le transforma, deux ans après, en une feuille aux allures plus jeunes, qui, « sans changer essentiellement de forme, devait contenir une infinité d’objets que comportait le titre, mais que les différentes mains par lesquelles il avait passé successivement en avaient écartés, par des raisons absolument étrangères au nouveau rédacteur. » Les frères Castilhon, qui le prirent ensuite, agrandirent le format (1776-1778, 18 vol. grand in-12).

La Correspondance secrète du 18 octobre 1777 rapporte qu’« Un officier de cavalerie, soutenu par le ministre de la guerre, vient de faire l’acquisition du Journal des Sciences et Beaux-Arts, si obscurément rédigé par M. de Castilhon. Il se propose de le faire faire avec plus d’éclat par une société de savants et de gens de lettres choisis qu’il s’est associés, et il destine le produit de ce journal à augmenter l’établissement d’une maison d’éducation qu’il vient de fonder à ses dépens, sous la protection du roi, pour élever des enfants de soldats et de pauvres orphelins, etc., et leur donner toutes les connaissances nécessaires à l’état qu’ils voudront embrasser, en quelque genre que ce soit. Cet officier bienfaisant se nomme M. le chevalier du Paulet. » Et à la date du 8 novembre suivant : « On vient de publier le nouveau plan du Journal des Sciences et des Beaux-Arts. Un militaire en a acquis le privilège et s’est associé plusieurs gens de lettres qui se proposent de tirer de l’obscurité cet ouvrage périodique jadis célèbre. Tout le monde sait qu’il a remplacé le Journal de Trévoux, qui était entre les mains des jésuites. Les calembours de M. Castilhon n’avaient pas eu le même succès que le sérieux des bons Pères, et le nombre des souscripteurs était tombé à deux cents. Les nouveaux auteurs, tous connus avantageusement dans différents genres, sont bien propres à rendre à ce journal l’éclat nécessaire pour être distingué au milieu d’un grand nombre de productions rivales. Je ne dis pas assez, car, en vérité, un journal pourrait être médiocre et l’emporter encore sur ceux dont nous sommes inondés. Au reste, on assure que le nombre en sera diminué au renouvellement de l’année. »

Les efforts de Paulet ne furent pas heureux et, en 1779, il dut se résoudre à changer le titre de son journal et à lui donner un autre rédacteur en chef : « On sait que le Journal de Trévoux, depuis la destruction des jésuites, a passé dans différentes mains et n’a fait que se détériorer. Il semble qu’il était réservé à un ex-jésuite de le réparer et de lui rendre son lustre : ce que vient de faire M. l’abbé Grosier, qui, brouillé avec Fréron, a pris la direction de ce journal, sous le titre de Journal de Littérature, des Sciences et des Arts. Pour lui donner plus de véhicule par plus de fraîcheur, il a imaginé de le distribuer par cahiers, comme le Mercure, de dix jours en dix jours. Il a aussi tenté d’y insérer des nouvelles politiques, en s’écrivant ou se faisant écrire des lettres ; mais le sieur Panckoucke n’a pas été dupe de cette ruse : il s’est plaint au garde des sceaux, et le premier journal a été condamné à lui payer un tribut considérable s’il voulait parler politique. C’est un chevalier Paulet qui est à la tête de l’entreprise, et donne cent louis à l’abbé Grosier, et le surplus du bénéfice doit tourner au profit d’un établissement nouveau du curé de Saint-Sulpice. »[3] L’abbé Grosier prolongea encore l’existence du journal, sous son nouveau titre, jusqu’à la date de sa disparition définitive, en 1782.

« Les auteurs de ce journal, a dit l’abbé Desfontaines, sont constants à louer tous les ouvrages de ceux qu’ils affectionnent ; et pour éviter une froide monotonie, ils exercent quelquefois la critique sur des écrivains à qui rien ne les oblige de faire grâce. Je ne déciderai point si en donnant des preuves de la bonté de leur cœur, ils en donnent également de celle de leur esprit, et si les éloges et le blâme sont toujours équitablement appliqués. Leurs analyses plairaient sans exception aux esprits désintéressés, s’ils s’éloignaient tant soit peu du plan qu’ils ont suivi jusqu’ici. Du reste, il y a dans ces Mémoires de solides réflexions, des observations curieuses et de savantes dissertations. »

« Quelque mépris qu’aient affecté pour ce journal, dit Meusnier de Querlon, des écrivains intéressés à décrier un ouvrage qui décelait leurs erreurs, leurs ignorances, leurs sophismes, leurs plagiats, leurs bévues, qui sans cesse contreminait les ennemis de la religion et les corrupteurs des bonnes lettres, c’était le meilleur journal de France, le plus instructif, le mieux fait, le mieux écrit et le plus utile ; il se distinguait des autres par l’érudition, les recherches, la bonne critique, et même par les agréments répandus sur certaines matières. »

Les Mémoires de Trévoux furent, dès leur origine, reproduits ou contrefaits en Hollande, conjointement avec le Journal des savants, et il a paru en outre, dans le même pays, un Supplément aux Journaux des savants et de Trévoux (Amsterdam, 1758, in-12). Une collection du Journal de Trévoux, composée de 878 parties, en 265 vol., petit in-12 a été compilée. On y joint ordinairement les recueils suivants, qui sont considérés comme y faisant suite : Journal des Sciences et des Beaux-Arts, par l’abbé Aubert, 1768-75, à raison de 4 vol. pet. in-12 par année, non compris les suppléments ; Journal des Sciences et des Beaux-Arts, par les frères Castilhon, 1776-8, 18 vol. gr. in-12. ; Journal de Littérature, des Sciences et des Arts par l’abbé Grosier, 1779-82. En 1771, Alletz a publié un recueil des Esprit des journalistes de Trévoux, dont Meusnier de Querlon a dit : « C’est une réunion d’excellents traits de littérature et de critique, de jugements propres à former l’esprit et le goût de bons préceptes pour tous les genres d’écrire, de saines maximes de morale, etc., répandus dans 800 volumes que peu de personnes sont en état de fouiller. »

Notes

Articles connexes

Références

- Pons Augustin Alletz, L’Esprit des journalistes de Trévoux ; ou, Morceaux précieux de littérature, répandus dans les Mémoires pour l’histoire des sciences & des Beaux Arts, depuis leur origine en 1701 jusqu’en 1762. Contenant ce qu’il y a de plus neuf & de plus curieux, soit pour les ouvrages dont ces littérateurs ont rendu compte, 4 vol. in-12, Paris, de Hansy, 1771

- Gustave Dumas, Histoire du Journal de Trévoux, depuis 1701 jusqu’en 1762, Paris, Boivin & cie, 1936

- Carlos Sommervogel, Table méthodique des Mémoires de Trévoux, 1864, Genève, Slatkine Reprints, 1969

- Dante Lénardon, Index du Journal de Trévoux, 1701-1767, Genève, Slatkine, 1986 (ISBN 9782051007689)

- Christian Albertan, Apogée et fin des Mémoires de Trévoux (1751-1762) : un moment dans l'histoire de la pensée française du XVIIIe siècle, 1999, 1439 p. (Thèse de doctorat : Histoire : Paris 4 : 1999)

- Martine Groult, Discours préliminaire des éditeurs de 1751 et articles de l’Encyclopédie introduits par la querelle avec le Journal de Trévoux, Paris, H. Champion, 1999 (ISBN 9782745302144)

Éditions

- Journal de Trévoux ou Mémoires pour servir à l’histoire des sciences et des arts, 1701, Genève, Slatkine Reprints, 1969 [lire en ligne]

Sources

- Eugène Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859, p. 261-280

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, p. 1990

- Portail de la presse écrite

Catégories : Revue jésuite | Titre de presse créé en 1701 | Presse écrite disparue

Wikimedia Foundation. 2010.