- Histoire De Béjaïa

-

Histoire de Béjaïa

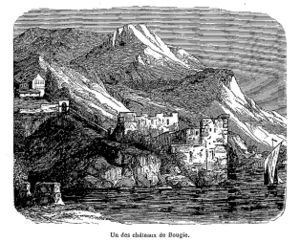

Située au cœur de l’espace méditerranéen, Béjaïa, ville d’Algérie qui donna son nom aux petites chandelles (les bougies)[1] et à partir de laquelle les chiffres arabes ont été popularisés en Europe, renferme de nombreux sites naturels et vestiges historiques, qui témoignent encore aujourd’hui des fastes de sa longue histoire. Son tissu urbain est caractérisé par une continuité ininterrompue d’occupation depuis l’Antiquité. En effet, l’occupation préhistorique de la région de Béjaïa est remarquable par les nombreux sites et gisements ibéromaurusiens (de -200 000 à -10 000 ans) que l’on rencontre, notamment dans les Babors septentrionaux. Sous forme de semis d’industries de plein air ou d’habitats d’abris sous roche, ces gisements ont livré de nombreux restes humains se rapportant à la première nappe d’Homo sapiens d’Afrique du Nord, l’Homme de Mechta-Afalou, des industries, des structures d’habitats et surtout, des manifestations artistiques.

Sommaire

Antiquité

La position géographique privilégiée de la région se prêtait à l’installation d’un comptoir phénicien ou punique. De fait, un habitat phénicien serait attesté par une sépulture dont la chronologie demeure cependant à contrôler. Un culte à Saturne, fortement marqué par la tradition autochtone y est connu.

C’est en 27/26 avant J.-C. que le Romain Octave y fonda la colonie Julia Augusta Saldensium Septimana Immunis, pour les vétérans de la legio VIII Augusta. Au moment de la constitution de la colonie, cette région n’aurait pas encore appartenu à l’empire, mais elle se serait trouvée à la frontière du royaume de Juba II. Ce n’est qu’en 42 après J.-C que fut créée la province de Maurétanie Césarienne. À la suite de la réforme de Dioclétien, le territoire de la ville devint partie intégrante de la Maurétanie Sitifienne. La ville fut siège épiscopal, comme l’atteste la mention d’un évêque Salditanus dans la Notitia episcoporum de 484.Le ravitaillement en eau de la ville était assuré par un aqueduc qui captait la source de Toudja, sur la flanc du massif de Tadrart Aghbalou, à 16,5 km à l’ouest de Saldae. Une célèbre inscription de lambèse nous renseigne sur les péripéties liées au creusement du canal pour le passage de l’aqueduc. Selon les thèses traditionnelles, l’aqueduc aurait constitué un exemple d’ouvrage de génie civil, réalisé par la main d’œuvre militaire. D’après les nouvelles conclusions de J.-P. Laporte (1994), la première intervention, vers 137, se serait limitée à une étude de faisabilité. Les travaux auraient duré de 4 à 6 ans et le rôle de l’armée se serait cantonné à la mise à disposition du chantier d’un technicien de haut niveau (un géomètre spécialisé), en la personne de Nonius Datus. A Tiahmaïne, en bordure de route, au milieu de maisons construites depuis l'indépendance, on peut voit huit piliers dont l'un porte une marque romaine (de la légion ?) une sculpture de double phallus[2].

Époque médiévale

Vers le milieu du XIe siècle siècle, la carte politique du Maghreb est bouleversée. Le royaume berbère des Hammadides, en conflit avec les Almoravides à l’Ouest et avec les Zirides à l’Est, mais c'est surtout l'invasion hilalienne menaçant directement leur capitale El-Kalâa fondée par en-Naçir qui pousse le sultan el-Mansour à la transférer vers l'actuelle Béjaïa[3]. L’antique Saldae inaugure ainsi son rôle historique et deviendra l’une des villes les plus prospères du Maghreb.

En 1136, elle repoussa une expédition de la flotte gênoise, mais fut prise par les Almohades en 1152. « Les vaisseaux, écrivait Al Idrissi à l'époque du triomphe almohade, y abordent, les caravanes y viennent et c'est un entrepôt de marchandises. Les habitants sont riches et plus habiles dans divers arts et mértiers qu'on ne l'est généralement ailleurs, en sorte que le commerce y est florissant. Les marchands de cette ville sont en relation avec ceux de l'Afrique occidentale ainsi qu'avec ceux du Sahara et de l'Orient ; on y entreproses beaucoup de marchandises de toute espèce. Autour de la ville sont des plaines cultivées, où l'on recueille du blé, de l'orge et des fruits en abondance. On y construit de gros bâtiments, des navires et des galères, car les montagnes environantes sont très boisées et produisent de la résine et du goudron d'excellente qualité... Les habitants se livrent à l'exploitation des mines de fer qui donnent de très bon minerai. En un mot la ville est très industrieuse. » (Trad. de Goeje et Dozy.)[4].

Elle redevint une place commerciale, scientifique et culturelle prospère sous les Hafsides du XIIIe au XVe siècle av. J.-C.. Cette période médiévale représente l’âge d’or de la ville, notamment grâce à l’impulsion du prince Hammadide al-Nasir. Tour à tour capitale d’un État indépendant, puis chef-lieu de province d’un empire, la configuration de sa population (qui selon le voyageur Léon l'Africain s’éleva à plusieurs dizaines de milliers d’habitants) était très significative. Cette population était constituée en majorité de lettrés et commerçants Kabyles et d’habiles artisans andalous organisés en communauté dite (al-Jama`a al-Andalusiya) cohérente, habile et dirigée par un cheikh appelé également (Amezwar Ayt-Wandlus). Enfin il y avait une minotité juive autochtones ou réfugiés d'Espagne, ainsi qu’une colonie chrétienne. La présence de cette dernière est attestée par la fameuse lettre du pape Grégoire VII au souverain al-Nasir en 1076. Selon Mas Latrie qui a publié ce document d’archive, « jamais pontife romain n’a aussi affectueusement marqué sa sympathie à un prince musulman ». Par la suite, les relations officielles et commerciales avec les républiques chrétiennes de Gênes, Pise, Venise, Marseille, Catalogne et enfin Majorque sont caractérisées par la signature de traités de commerce, de paix, traités sur les biens des naufragés… L’importance de ce commerce est illustrée par la présence dans la ville de founduks et de consultats de ces républiques chrétiennes :Achat de marchandises maghrébines et sahariennes, de produit de l’artisanat local, notamment les « petites chandelles » de Bougie. En effet, selon le géographe Al Idrissi : « Les marchands de cette ville sont en relation avec ceux de l’Afrique occidentale ainsi qu’avec ceux du Sahara et de l’Orient ». « Les vaisseaux qui naviguent vers elle » passaient par l’arceau de Bab El-Bahr (la porte de la mer) et faisaient réparer leurs avariees sur les chantiers de Dar es Senaa (Arsenal).

Le rôle joué par Bougie dans la transmission du savoir au Moyen Âge est confirmé par les séjours plus ou moins longs de personnalités scientifiques et littéraires prestigieuses, versées dans tous les domaines de la connaissance : le métaphisicien andalou Ibn Arabi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le philosophe catalan Raymond Lulle, l’historien Ibn Khaldun, le poète sicilien Ibn Hamdis… Il en est de même pour les personnalités religieuses (Abou Madyane, Sidi Bou Sa`id, ath-Tha`aliby,..) et les voyageurs (Al Idrissi, Ibn Battuta, Léon l'Africain…). Rappelons enfin que le Mahdi Almohade Ibn Tûmart y déploya son activité réformatrice, notamment par sa prédication en langue berbère. C'est durant son éxile à Mellala, un petit village près de la ville qu’il rencontra le célèbre Abd El-Mumin (qui lui succédera à la tête de l’empire almohade) et lui enseigna sa doctrine unitaire.

Époque moderne

Le milieu du XIVe siècle fut marqué par la recrudescence de la « course ». Selon Ibn Khaldoun, les Bougiotes ne tardèrent pas à se signaler parmi les corsaires les plus redoutés des marins chrétiens. Voulant établir des comptoirs de type colonial sur la côte algérienne, l’Espagne envoya Pedro Navarro pour s’emparer de la place en 1510. Les fortifications seront renforcées, mais la ville est saccagée et en particulier les palais Hammadides, qui subsistaient encore, seront détruits. Attaqués en 1513 par Aroudj, les Espagnols résistèrent et se maintiennent dans la place jusqu’en 1555. Continuellement bloquée par les autochtones, la garnison espagnole ne peut résister longtemps, malgré la visite de l’empereur Charles Quint en 1541. C’est Salah Rais qui mettra le siège à la ville et obligera le gouverneur espagnol Don Alphonso de Peralta à capituler.

Époque contemporaine

Avec les Ottomans, Béjaïa perdit son statut de capitale, même si elle continua encore à jouer son rôle de chantier de construction navale. L’occupation française de la ville commença en 1833. Béjaïa et sa région opposèrent une résistance farouche et plusieurs événements historiques prouvent qu’elles ne cessèrent jamais d’être un foyer d’insurrection. Ainsi, Feraud, interprète de l’armée française, nous raconte les exploits d’une véritable figure de légende, l’insaisissable Cherif Boubaghla. Il y eut également la révolte d'El Mokrani alias Cheikh Mouhand Ayt Mokran Bachagha de la Medjana qui avec le Cheikh Ahaddad proclama le Jihad qu'il mena dans toute la Kabylie jusqu'aux Haut-Plateaux de 1870 à 1872. Béjaïa et toute sa région connut également les bandits d'honneur Arezki Oulbachir et Hand Oumerri, surnommés "les amis des opprimés". Puis les événements du 8 Mai 1945, avec les Massacres de Kherrata. Enfin, après le déclenchement de la guerre d'indépendance le 1er novembre 1954, c'est dans la région de Béjaïa à Ifri (près d’Ighzer Amokrane) que s'est tenu le 20 août 1956 le Congrès de la Soummam à l'instigation de Ramdane Abane. Ce congrès constitue un tournant décisif dans la lutte armée en en coordonnant l'organisation militaro-politique, de même que les textes de ce congrès sont cités par les dirigeants de l'Algérie post-indépendance comme référence et source d'inspiration. L'époque de la guerre d'indépendance est évoquée dans ce secteur, pour la période 1960-début 1961 par le livre d'un appelé français du contingent au 29e BCP ( bataillon de chasseurs à pied basé à EL Kseur), intitulé " Treillis au djebel - Les Piliers de Tiahmaïne " par Etienne Maignen, édition Yellow Concept - 2004.

Notes et références

- ↑ « Bougie », d'après TLFi (Trésor de la Langue Française sur Internet).

- ↑ Le Pont de Bereq'Mouch ou le Bond de Mille Ans d'Augustin Ibazizen, pages 116 à 131 ; La Table Ronde, mars 1979.

- ↑ Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord. Des origines à 1830, éd. Payot, Paris, 1966, p. 74

- ↑ Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord. Des origines à 1830, éd. Payot, Paris, 1966, p. 104

Voir aussi

Liens externes

- Portail de l’histoire

- Portail de la Kabylie

- Portail de l’Algérie

Catégories : Béjaïa | Histoire de l'Algérie | Histoire par ville

Wikimedia Foundation. 2010.