- Caféier

-

Caféier

Caféier

Coffea arabica Classification classique Règne Plantae Division Magnoliophyta Classe Magnoliopsida Ordre Rubiales Famille Rubiaceae Genre Coffea

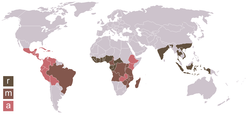

L., 1753Répartition géographique

cultures : / Coffea arabica (arabica)

/ « arabica » et « robusta »

/ Coffea canephora (robusta)

D'autres documents multimédia

sont disponibles sur CommonsLe caféier (Coffea L.) est un genre de plantes de la famille des Rubiacées, qui comprend plus de 80 espèces d'arbres ou d'arbustes originaires des régions tropicales d'Afrique ou d'Asie.

Le caféier a depuis 200 ans joué et joue encore un rôle économique important, non sans impacts écopaysagers comme l'illustre cette plantation de caféiers en Australie, dans le Queensland (à Kuranda), vers 1900, dans une clairière gagnée sur la forêt primaire

Le caféier a depuis 200 ans joué et joue encore un rôle économique important, non sans impacts écopaysagers comme l'illustre cette plantation de caféiers en Australie, dans le Queensland (à Kuranda), vers 1900, dans une clairière gagnée sur la forêt primaire

Certaines de ces espèces sont cultivées pour leurs graines donnant après torréfaction le café, une boisson aujourd'hui universellement consommée. Deux espèces sont plus particulièrement cultivées, Coffea arabica et Coffea canephora (et dans une moindre mesure, Coffea liberica).

Sommaire

Histoire de la nomenclature

Les premières descriptions du caféier par des Européens sont le fait des botanistes suivants[1] :

- Charles de l'Ecluse, dit Clusius, décrit en 1574 les grains de café qu'un médecin italien lui a envoyé.

- Leonhard Rauwolf un médecin allemand qui vit comment on préparait un café turc à Alep donna une description de la boisson "noire comme l'encre" en 1583.

- Prospero Alpini (Prosper Alpin) médecin et botaniste italien qui passa trois ans en Egypte (1581-1584) et en rendit compte dans un ouvrage sur les plantes De plantis Aegypti liber (1592, Venise)[2]. Il compare le caféier au fusain. Il le nomme en latin caoua (k'hawah en arabe signifiant revigorant).

- Antoine de Jussieu, donne en 1715 (Mémoires de l'Académie des Sciences) la première description botanique précise et le premier dessin exact d'une branche de caféier, de ses fleurs et de ses fruits. Le jeune botaniste du Jardin Royal avait reçu un pied de caféier de Hollande. Il le considère comme un jasmin et le nomme Jasminum arabicum.

- Linné le reclasse dans le genre Coffea en 1737 dans Genera Plantarum. Puis en 1753, dans son Species Plantarum, il décrit la seule espèce alors connue, le Coffea arabica.

- Antoine-Laurent de Jussieu, le frère d'Antoine, range les cafés dans la famille des rubiacées en 1789.

Description

Le caféier d'Arabie ou caféier commun (Coffea arabica) est un petit arbre de moins de 9 m de haut, qui apprécie l'ombre d'arbres plus grands. Dans les plantations, il est taillé entre 2 et 3 mètres.

Les feuilles persistantes, d'un vert brillant, de forme elliptiques ont un pétiole court.

Les fleurs blanches, suaves, sont groupées en glomérules de 3 à 7 à l'aisselle des feuilles. Leur corolle gamopétale est en forme de tube à 4 ou 5 lobes.

Les fruits sont des drupes, appelées « cerises », de couleur rouge vif ou violette à maturité, dont la pulpe est sucrée. Elles contiennent deux graines, placées face à face, à la forme caractéristique des grains de café.

Le caféier robusta (Coffea canephora) est très voisin du précédent.

Principales espèces

Plusieurs espèces du genre Coffea sont propres à donner la boisson, mais Coffea arabica est la plus appréciée. Les autres espèces - surtout Coffea canephora (robusta) - sont cultivées sur des terrains impropres à l'arabica. Le robusta, moins coûteux et plus facile à cultiver que l'arabica, est surtout utilisé pour la production de café instantané.

- Coffea abeokutae P. J. S. Cramer

- Coffea arabica L., l'arabica

- Coffea benghalensis B. Heyne ex Schult.

- Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, le robusta

- Coffea charrieriana Stoff. & F. Anthony, le café de Charrier du Cameroun

- Coffea congensis A. Froehner assez proche de C. canephora

- Coffea eugenioides S. Moore

- Coffea humbertii J.-F. Leroy

- Coffea humblotiana Baillon

- Coffea kapakata (A. Chev.) Bridson

- Coffea khasiana Hook. f.

- Coffea kivuensis Lebrun

- Coffea klainii Pierre ex De Wild.

- Coffea liberica W. Bull ex Hiern, le caféier du Liberia

- Coffea ligustroides S. Moore

- Coffea macrocarpa A. Rich.

- Coffea mauritiana Lam.

- Coffea quillou P. J. S. Cramer

- Coffea racemosa Lour.

- Coffea rupestris Hiern

- Coffea salvatrix Swynn. & Philipson

- Coffea sessiliflora Bridson (dont les fruits ont une odeur de cassis)

- Coffea stenophylla G. Don

- Coffea travancorensis Wight & Arn.

- Coffea wightiana Wight & Arn.

- Coffea zanguebariae Lour.

Distribution

L'arabica est originaire de l'Afrique de l'Est : de l'Éthiopie, précisément de la province du Kaffa, et puis du Soudan, et du Kenya. Seule espèce de caféier cultivé jusqu'en 1865, il est largement répandu dans les régions tropicales, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Brésil, Colombie).

Le robusta est originaire de l'Afrique tropicale centrale et occidentale : République démocratique du Congo, Angola, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria, Cameroun. Il a été largement introduit en Amérique et en Asie tropicale.

C'est Antoine de Jussieu qui, en 1720, fait introduire le café dans les Antilles.

Culture

Le caféier commun (arabica) préfère les terres tropicales en moyenne altitude (200 à 2 000 mètres d'altitude) où il trouve la température pas trop élevée et l'eau qui lui convient. Son aire de culture s'étend de part et d'autre de l'équateur du 28e degré de latitude nord au 28e degré de latitude sud, mais il donne les meilleurs résultats dans les zones intertropicales les moins chaudes. Le caféier robusta aime plus de chaleur, et supporte assez mal les périodes de sécheresse, et il croît mieux en basse altitude dans des régions tropicales chaudes et humides. L'arabusta, qui est un hybride entre l'arabica et le robusta est assez peu cultivé. Il peut se cultiver en basse altitude comme le robusta.

On peut signaler que dans le passé Coffea liberica a aussi été cultivé et était apprécié dans certains pays. Sa culture s'est effondrée suite à l'expansion d'une maladie causée par un champignon.

Les caféiers cultivés ont beaucoup de parasites et de ravageurs. Le plus redoutable est un champignon, Hemileia vastatrix de la famille des Urédinées, qui provoque la « rouille » du café. Le robusta est plus résistant à cette maladie que l'arabica. Des insectes attaquent les feuilles, les fruits et les tiges du caféier.

Histoire

Ce sont les Arabes qui ont les premiers utilisé le café comme boisson tonique. Sa diffusion est initialement liée à l'expansion de l'Islam. Quelques jalons dans la diffusion de la culture du caféier :

- fin du XVe siècle : introduction de la culture du caféier à Moka (Arabie) ;

- en 1591, le botaniste italien Prospero Alpini publie la première description d'un caféier ;

- vers 1690 : introduction des premiers plants de caféiers à Java (en provenance de Moka) par les Hollandais ;

- 1710 : le jardin botanique d'Amsterdam reçoit un premier plant de Java ; à partir d'Amsterdam, distribution de plants de caféiers dans la plupart des jardins botaniques d'Europe ;

- vers 1713 : introduction du caféier à Curaçao et en Guyane hollandaise (Suriname) par les Hollandais ;

- en 1714, introduction de caféiers offerts à Louis XIV par le sultan du Yémen à l'île Bourbon (la Réunion) ;

- vers 1719 : introduction du caféier en Guyane française (en provenance du Surinam) ;

- vers 1727, introduction du caféier au Brésil et aux Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue) en provenance de Cayenne (Guyane française) ;

Génétique

le séquencage génétique et décryptage du génome du caféier Coffea canephora (700 Mpb), qui produit le café Robusta a été entamé par le Genoscope d'Evry par le CIRAD et l'IRD, il a été choisi en raison d'un génome plus simple que celui des autres espèces et alors que cette plante a aussi fait l'objet de recherche en termes de marqueurs microsatellites.

Les premiers résultats devraient être disponibles vers 2012[3].Économie

La récolte mondiale de café vert s'élève à 7,4 millions de tonnes environ (FAO 2002).

Bibliographie

- René Coste, Le caféier, Coll. Techniques agricoles et productions tropicales, XIV, Paris, Maisonneuve & Larose, 1968, 310 p.

Voir aussi

Références

- Michelle Jeanguyot, Martine Séguier-Guis, Daniel Duris, Terres de café, Magellan & Cie, 2003

- Plantes d’Égypte, 2007, par Prosper Alpin, 1581-1584. IFAO, 2ᵉ édition, traduit du latin par le P. de Fenoyl, ISBN 978-2-7247-0456-3

- Source : Revue Biofutur n°308, mars 2010, p 7

- Référence ITIS : Coffea L., 1753 (fr) ( (en))

- Référence Madagascar Catalogue : Coffea (en)

- Référence Catalogue of Life : Coffea (en)

- Référence Tela Botanica (La Réunion): Coffea (fr)

- Référence NCBI : Coffea (en)

- Référence UICN : taxon Coffea (en)

- Référence GRIN : genre Coffea L. (en)

Wikimedia Foundation. 2010.