- Évêché d'Halberstadt

-

Évêché d’Halberstadt

Bistum Halberstadt dearmoiries

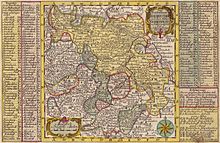

Le territoire d’Halberstadt vers 1750

Informations générales Statut Principauté ecclésiastique, membre du Saint-Empire romain germanique Capitale stadt Démographie Population 101 000 hab. (1806) Superficie Superficie 1 503,5 km² (1806) Histoire et évènements 804 Création 1648 Traités de Westphalie Entités précédentes :

Entités suivantes :

- Duché d'Halberstadt, dans le Brandebourg-Prusse

L’évêché d’Halberstadt (804 à 1648) est une principauté ecclésiastique historique du Saint-Empire romain germanique, diocèse suffragant de la Province ecclésiastique de Mayence. Il fut le cœur de l’évangélisation de la Saxe païenne à l’époque carolingienne.

Sommaire

Histoire

À la différence des autres peuples germaniques, les Saxons étaient encore au début du IXe siècle un peuple païen, sacrifiant aux divinités germaniques, et cela malgré diverses mesures spectaculaires comme la destruction d’Irminsul. Au terme de 30 ans de guerre, Charlemagne décida en 804 d'établir un premier évêché à Seligenstadt : par un capitulaire du 2 septembre 814, son successeur, Louis le Pieux, attribua à l’évêque Hildegrin de Châlons, élève d'Alcuin à la bibliothèque palatine, l’autorité sur un nouveau diocèse à Halberstadt, s'étendant au nord jusqu'aux vallées de l’Aller et de l’Ohre, à l’est jusqu’à l’Elbe et la Saale, à l'ouest jusqu'à Oker, au sud-ouest jusqu'au pays d’Unstrut, Helme et Wipper et au sud jusqu’à Mersebourg et Zeitz. La région doit à la création de cette mission son premier développement culturel et économique. Les projets d'Othon Ier de transférer le siège du diocèse à Magdebourg furent d'abord un échec, mais à long terme Halberstadt dut céder l’autorité sur la moitié est du pays au Diocèse de Magdebourg.

L’évêché reçut de l’empereur Henri III de nombreux droits comtaux, qui furent mis à profit pour se tailler dans le pays avoisinant un territoire en propre[1]. De 1036 à 1059, Burckard Ier, l’ancien chancelier de Conrad II, fut évêque d’Halberstadt. Il eut pour successeur Burckard II, un neveu de l’archevêque de Cologne Annon, partisan d’Hildebrand qui deviendra pape sous le nom de Grégoire VII, et qui appuya l'élection d’Alexandre II, ce qui déclencha la colère de l’empereur Henri IV.

En 1479, Ernest de Magdebourg fut nommé « administrateur » du diocèse, union personnelle qui ne prit fin qu'en 1566 avec l’entrée en fonctions de l’évêque Henri-Jules : ce dernier fut d'ailleurs le premier évêque non-catholique d’Halberstadt.

Les bourgeois de la ville, gagnés aux idées de la Réforme, achetèrent en 1540 à l’archevêque de Magdebourg leur liberté de culte. Puis à l’issue de la Guerre de trente ans, en 1648, le diocèse d’Halberstadt fut sécularisé, son territoire annexé à l’Électorat de Brandebourg sous le nom de principauté d’Halberstadt. Les derniers catholiques se fédérèrent en 1669 en Vicariat apostolique du Nord.

Le jubilé des 1 200 ans du diocèse a été commémoré en 2004 par force défilés, expositions et concerts.

Frontières et organisation

L'évêché, qui comprenait près de 100 institutions, monastères et commanderies, s'organisa au début du XIIIe siècle en 13 archidiaconats, nombre porté même à 37 à la fin des années 1400. Ces fiefs ecclésiastiques étaient le plus souvent administrés par des vidames, qui se faisaient eux-mêmes le plus souvent représenter par des archipresbytres. Ces officiers disposaient d'une administration en propre qui leur permettait dans une certaine mesure d'exercer un pouvoir temporel en marge des juridictions ecclésiastiques. Aux marches de l'évêché, certains d'entre eux bénéficiaient d'un adjoint.

Au sein de la petite principauté temporelle de l'évêque apparut au XIIIe siècle un avoué, chargé de prélever les contributions des vassaux de l'évêque. À partir de 1339, un conseil diocésain de clercs et de laïcs a exercé, présidé à la fin du XVe siècle par le chancelier. Outre le Conseiller des Finances, l'évêque nomma pour la première fois en 1377 un capitaine de l’Église, chargé des questions militaires de la principauté.

De même que le clergé était divisé en archidiaconats, le pouvoir temporel était organisé en bailliages et octrois.

Le chapitre

Le chapitre de chanoines, dont mention n'est faite dans les textes qu'à partir du XIIe siècle, était formé pour l’essentiel d’aristocrates de Basse-Saxe, où jusqu’au XVe siècle la haute-noblesse avait préséance. Les 22 chanoine étaient élus, mais le pape intervint de plus en plus souvent dans le scrutin. Les dignitaires étaient le prévôt, le doyen du chapitre et le grand cellérier, le vidame le cédant de plus en plus en influence au doyen à partir du XVe siècle. Bien qu’en 1648 le diocèse fût sécularisé, le chapitre continua de siéger jusqu’en 1810.

Notes et références

- Rudi Fischer: 800 Jahre Calvörde – Eine Chronik bis 1991

Annexes

Articles connexes

- Liste des diocèses d'Allemagne

- Faide d'Halberstadt (vers 1240)

Bibliographie

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Bistum Halberstadt » (voir la liste des auteurs)

- Christoph Bethmann : Episcopi Halberstadenses. Conrad Horn, Wolfenbüttel 1563 (Digitalisat)

- Uwe Grieme : Zur Aussagekraft von Bistumschroniken und Bischofskatalogen des Bistums Halberstadt im Hoch- und Spätmittelalter, in Concilium medii aevi

Catégories :- Évêché en Allemagne

- Diocèse catholique en Allemagne

- État historique de l'Allemagne

- Basse-Saxe

Wikimedia Foundation. 2010.