- Passerelle Saint-Laurent

-

Pour les articles homonymes, voir Pont Saint-Laurent.

Pour les articles homonymes, voir Pont Saint-Laurent.Le Pont Saint-Laurent, aussi appelé Pont suspendu, aujourd'hui réservé aux piétons, fut, jusqu'au milieu du XVIIe siècle le seul pont de Grenoble. Maintes fois reconstruit, il relie le centre historique de Grenoble, rive gauche, à la place de la Cymaise, dans le quartier Saint Laurent, rive droite.

Sommaire

Avant le pont

À cet endroit, où le lit de l'Isère se resserre et se stabilise à cause de la falaise du Rabot, se trouvait primitivement un gué. C'est le point le plus favorable à la construction d'un pont permanent, ce qui était impossible sur au moins 40 kilomètres à l'amont et à l'aval, tant l'Isère divaguait à chaque crue. Le premier pont connu est un pont provisoire construit par Lucius Munatius Plancus gouverneur de la Gaule Transalpine et ancien lieutenant de César, le 12 mai 43 av. J.-C., pour faire passer son armée. Dans sa correspondance avec Cicéron, après l'assassinat de César[1], il fait allusion à un pont (de bateaux ? de bois ?) utilisé par ses soldats puis détruit après leur passage, pour franchir à Cularo l'Isère, qu'il qualifie de flumine maximo[2].

Au Moyen Âge

Il n'y a aucun renseignement sur les événements avant l'an mil, sauf deux crues exceptionnelles en 580 et 592[3]. Au début du XIe siècle, une crue ayant emporté le pont existant, l'évêque Saint Hugues (1053-1132) fait construire, vers 1095, le premier pont de pierre, qui fut emporté, un siècle plus tard, par la catastrophique inondation de septembre 1219, le Déluge de Grenoble, dont Grenoble mit des années à se remettre. Les inondations et les inévitables réparations se succèdent : 1377, 1469, 1471.

Le pont au Jacquemart

Au XVIe siècle le pont est surmonté d'une tour abritant une horloge astronomique et deux jaquemarts[4], surmontant une chapelle dédiée à Notre-Dame, et des constructions (maisons, échoppes) s'installent sur ses piles, comme sur beaucoup de ponts à l'époque. En février 1524, le Drac et l'Isère étant en crue en même temps, il faut se déplacer en barques dans Grenoble. En septembre 1579, une crue de l'Isère emporte des maisons sur le pont, ce qui effraya beaucoup la reine Catherine de Médicis, de passage à Grenoble[3].

Pendant le siège de Grenoble, qui s'acheva en 1590, l'artillerie de Lesdiguières détruisit les jacquemarts, mais une fois nommé gouverneur, le duc entreprit de grands travaux défensifs et d'embellissement de la ville, parmi lesquels la reconstruction de l'horloge, achevée en 1603[5]. Mais l'inondation exceptionnelle du 14 Novembre 1651 fit s'écrouler deux arches et la tour, emportant l'horloger, son épouse, ses trois filles et leur domestique[5]. Un pont de bateaux est mis en place, mais le 30 novembre une autre crue exceptionnelle[6] détruit ce qui reste du pont. La reconstruction du pont dès 1652 exigea la mise en place d'un péage de 25 ans pour son financement, péage qui fut prorogé par lettre de Colbert en 1682.

Le pont de bois

On renonça à rebâtir un pont tout en pierre[7], les crues de 1673, 1711, 1733, enchérissant les travaux, recommencés chaque fois. En septembre 1733, une pile et deux arcades du Pont de bois sont emportées par l'inondation que raconte Blanc la Goutte dans son poème en dauphinois Grenoblo Malhérou. La crue simultanée du Drac et de l'Isère fut si grave qu'on l'a appelée le Déluge. Elle « fit tomber trois maisons dans la rue Saint-Laurent, qui causèrent la ruine de la moitié du Pont Rouge, de bois, nouvellement construit », comme l'écrivit le curé de Vourey[8].

Le début d'endiguement de l'Isère n'arrête pas les crues, et le XVIIIe siècle en subit de majeures : en décembre 1740 le déluge de la Saint-Thomas et le 25 octobre 1778, l'inondation de référence du siècle, dite le déluge de la Saint-Crépin, sans compter celles de décembre 1790 et de juillet 1799, avec leur lot de dégâts et de destructions.

Le premier pont suspendu

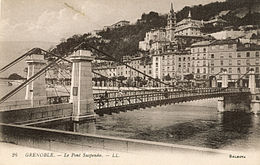

Le Pont Suspendu de 1909. Sainte-Marie-d'en-Haut a encore la statue de 1891 (démolie en 1935)

Le Pont Suspendu de 1909. Sainte-Marie-d'en-Haut a encore la statue de 1891 (démolie en 1935)

Construit en 1837 en même temps que les travaux de construction des quais, c'est un pont suspendu en fil de fer à tablier en bois[9]. Le projet initial de Louis Crozet, qui a déjà travaillé à la construction du pont du Drac terminé en 1828[10], comportait trois arches mais on préfère finalement construire deux arches fixes de 8 m en pierre de taille avec une travée centrale de 59 mètres. Le tablier a une largeur de 6 m 70. La construction du pont, d'un coût de 256 000 francs-or, est financée par la ville (c'est exceptionnel à l'époque) qui contracte un emprunt. Les architectes sont M. Sordan et Louis Crozet, futur maire de Grenoble de 1853 à 1858[11].

À son ouverture, un péage autorisé par ordonnance royale du 21 août 1838 est mis en place pour 50 ans, afin de financer cette construction, qui résiste aux dernières grandes crues que connait la ville en 1840, juillet 1843, 1856 et même à l'inondation catastrophique du 1-2 novembre 1859[12] et celle de 1875.

Le pont actuel

En 1909 le pont est profondément rénové[11] par l'entreprise lyonnaise Backes, afin d'améliorer sa solidité. Les piles sont consolidées et le tablier en bois remplacé par un tablier en fer. Encadré par le pont de la Citadelle en amont et le pont Marius-Gontard en aval, tous deux en pierre, il est devenu exclusivement piétonnier, ce qui explique qu'on l'appelle aussi la passerelle Saint-Laurent, et sert à l'occasion de cadre à des expositions éphémères.

Annexes

Notes et références

- Bernard Rémy, Grenoble à l'époque gallo-romaine d'après les inscriptions, PUG (ISBN 9782706110511) p.25.

- Lettre du 4 juin 43, et première attestation du nom Cularo. Cicéron,Ad familiares, 10, 23.

- Claude Muller 2000, p. 19

- Le pont de Grenoble au début du XVIIe siècle, peinture sur plat

- Claude Muller 2000, p. 26-27

- Michel Lang, Information historique et ingénierie des risques naturels, 2003 (ISBN 9782853626224)

- Le pont de bois

- Claude Muller 2000, p. 28

- Le pont à tablier de bois sur Art et histoire

- Pont de Sassenage à Grenoble - 1828 sur Art et histoire

- Grenoble-St-Laurent - 1838 sur Art et histoire (Base d'ouvrages en service ou construits au XIXe siècle en France)

- Crue de 1859 sur Conseil Général

Bibliographie

- Claude Muller, Heurs et malheurs du Dauphiné, Editions de Borée, 2000 (ISBN 9782844940278)

Liens externes

Base d'ouvrages en service ou construits au XIXe siècle à Grenoble sur Art et Histoire

- Portail Grenoble Métropole

- Portail de la route

- Portail des ponts

Catégories :- Pont de Grenoble

- Secteur 2 de Grenoble

Wikimedia Foundation. 2010.