- Tarentisme

-

Le tarentisme ou tarentulisme est une maladie qui sévissait près de la ville de Tarente dans la région des Pouilles au sud de l'Italie, du XVe siècle au XVIIe siècle. On la croyait causée par la morsure d'une araignée et on la soignait par la musique et une danse : la tarentelle.

Sommaire

Innocente tarentule

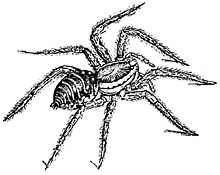

Lycosa tarantula

Lycosa tarantula

La tarentule (Lycosa tarantula), une espèce de grosse araignée noire, de la famille des Araignées-loup (Lycosidae), est très certainement innocente : son venin n'est en effet dangereux que pour les insectes qui lui servent de nourriture. Le terme anglais tarantula désigne les mygales, une autre espèce d'araignées.

Tarentelle et exorcisme

Le rituel a perduré localement jusque dans les années 1950. Généralement l'ensemble de la communauté villageoise était impliquée dans le processus de guérison du tarentullé, la plupart du temps une femme. La guérison n'était que de courte durée, car chaque année à la date de la piqûre de la tarentelle, la personne rechutait. La piqûre de tarentule était censée provoquer une profonde léthargie parfois accompagnée de chutes catatoniques. Ces troubles ne pouvaient être soignés que par une intense agitation. Cette agitation était obtenue puis canalisée par une musique et une danse effrénées, écrite dans une mesure 6/8 : la tarentella ou pizzica tarantata. Cette danse pouvait se prolonger pendant des heures, parfois des jours, et plusieurs instrumentistes jouaient en continu pour ne pas interrompre le flux musical. Les deux instruments majeurs étaient un tambourin pour la rythmique et un violon pour la ligne mélodique. Mais beaucoup d'autres instruments ont été utilisés : guitare, harpe, bombarde, lyre, accordéon...

Selon Ernesto De Martino, « la période de formation du tarentisme apulien se situe approximativement entre le IXe siècle et le XIVe siècle, c'est-à-dire entre l'apogée de l'expansion musulmane en Méditerranée et le retour offensif de l'Occident »[1], même si ce n'est qu'avec Giogio Gaglivi qu'on en trouve la première trace écrite[2], très rapidement suivie par une recension dans le traité de danse de Louis de Cahusac[3]. Son rapport à la transe semble indiquer un lieu avec les danses des Bacchanales, cortèges en l'honneur de Dionysos qui célébraient sa renaissance au printemps. Pour Friedrich Nietzsche, une telle équivalence est toutefois abusive : dans Ainsi parlait Zarathoustra, le philosophe et philologue attribue la tarentelle à l'esprit chrétien de remords, et lui oppose l'exubérance des danses grecques dionysiaques : « Zarathoustra n’est pas un tourbillon et une trombe ; et s’il est danseur, ce n’est pas un danseur de tarentelle. »[4]

Cette tradition légitimait des chorégraphies extrêmement suggestives, dans une région où les prescriptions de l'Église contre toute forme de danse étaient très sévères. La plupart du temps la personne « tarentulée » reprenait les mouvements de l'araignée, renversée en arrière la personne marchait sur ses mains, le dos courbé et se balançait comme suspendue à sa toile.

Postérité

La tarentelle, dansée à Naples au XIXe siècle.

La tarentelle, dansée à Naples au XIXe siècle.

Aujourd'hui, si son rôle thérapeutique s'est perdu, la tarentelle est encore très vivace et fait partie du patrimoine culturel de l'Italie du sud. Hector Berlioz, Giuseppe Curci et de nombreux autres compositeurs ont écrit des tarentelles.

Il subsiste encore une forme christianisée du rituel : le 28 juin, se déroule chaque année un pèlerinage des tarentullés à Galatina dans la région des Pouilles. Les instruments sont remplacés par des chants, des onomatopées et des percussions des mains ou sur le mobilier de la chapelle.

On trouvait des pratiques similaires en Andalousie et en Sardaigne où le rituel est appelé argia.

Bibliographie

- Ernesto De Martino, Le Monde magique, tome III, La Terre du remords éd. Institut d'édition Sanofi-Synthelabo (Le Plessis-Robinson), collection : Les empêcheurs de tourner en rond, 494 p., 1999 (ISBN 2-84324-074-3).

Notes et références

- Ernesto De Martino, La terre du remords, trad. C. Poncet, Paris, NRF, 1966, p. 258.

- G. Baglivi, Opera omnia, Lugdini, 1733, "Caput IX, De Tarentula", p. 622.

- L. de Cahusac, La danse ancienne et moderne, ou traité historique de la danse, La Haye, J. Neulme, 1754.

- F. W. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, in Œuvres, t. 2, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 361.

Wikimedia Foundation. 2010.