- Démographie de la côte d'ivoire

-

Démographie de la Côte d'Ivoire

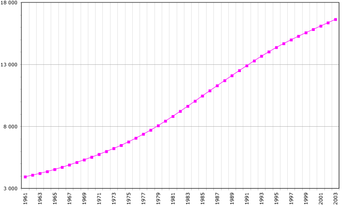

Évolution de la population

Évolution de la population par groupes ethniques (1975 -1988)[1]

La population ivoirienne est caractérisée par sa diversité ethnique. La documentation scientifique distingue cinq grands groupes formés sur les critères linguistiques. Par ordre d'importance selon le dernier recensement, ce sont les :- Akan (42,1%);

- Voltaïque (17,6%);

- Mandé du nord (16,5%)

- Krou (12,7);

- Mandé du sud (10%).

Les Naturalisés sont encore minoritaires (1,1%). Leur effectif a augmenté de l'ordre de 5,3% l'an entre les recensement de 1988 et de 1998. Il s'agit de la plus forte progression comparée aux groupes ethniques, qui, ont évolué à des rythmes différents durant la même période inter censitaire. Les Voltaïque et les Mandé du nord sont en tête avec un rythme de croissance annuelle de l’ordre de 4% suivis des Akan (3,7%), des Mandé du nord (3%) et des Krou (2,3%).Population de nationalité ivoirienne par groupes ethniques et rythme d'augmentation (1975 à 1998) Groupes ethniques Effectif en 1975 Effectif en 1988 Effectif en 1998 Taux d'accroissement (%) 1975-1988 Taux d'accroissement (%) 1988-1998 Akan 2 212 941 3 251 228 4 780 797 3,0 3,7 Voltaïque 800 098 1 266 234 2 002 625 3,6 4,4 Mandé du nord 709 839 1 236 129 1 873 200 4,4 4,0 Krou 825 117 1 136 290 1 446 790 2,5 2,3 Mandé du sud 624 053 831 839 1 142 336 2,2 3,0 Naturalisé - 51 146 88 714 - 5,3 Sans précision 31 532 3 791 32 163 - 15,1 22,2 Total Ivoiriens 5 203 580 7 776 657 11 366 625 3,2 3,6 Source: INS, 2001

Une exception en matière de croissance démographique en Afrique de l'ouest[2]

L’insuffisance de données statistiques sur la population a retardé la connaissance des phénomènes démographiques en Afrique. Les estimations des populations exécutées par l’administration coloniale sous-estimaient la population parce qu’elles étaient étroitement liées à la collecte des impôts (Binet et Paulet, 1982). Avec les données des Nations Unies, nous savons que la population africaine a augmenté beaucoup plus rapidement que la population mondiale, de sorte à parler d’explosion démographique. Au début des années 1960, moins de 300 millions d’individus vivaient en Afrique. La population a doublé en 30 ans et a triplé en 45 ans alors qu’il a fallu 40 ans à la population mondiale pour doubler. Selon les Nations Unies, elle atteindra le milliard en 2010. Cette croissance a fait naître des concepts alarmistes sur l’accroissement démographique et le sentiment de l’urgence d’un contrôle des naissances dans les pays africains.

Les pays situés à l’ouest du continent ont connu la même évolution démographique. La baisse de la mortalité était censée engendrer celle de la fécondité de sorte à réduire la croissance de la population, ce qui n’a pas été le cas et les pays ont vu leur population s’accroître rapidement parce que la fécondité est restée constamment élevée. Dans cette région, la population évolue à un rythme supérieur à la moyenne mondiale. Tous les pays connaissent un accroissement démographique rapide avec des taux restés supérieurs à 2% durant 45 ans. Pourtant les études démographiques soulignent que des taux de 2,8% et de 2,3% conduisent respectivement au doublement de la population en 25 ans et en 30 ans.

Trois groupes de pays se distinguent à partir du rythme d’augmentation de la population totale et de sa durée de doublement /triplement. Le premier concerne les pays où le rythme d’augmentation de la population a été de tout temps au-dessus de la moyenne africaine. Ces pays ont vu leur population doubler entre 25 et 30 ans et tripler entre 35 et 40 ans. Ce sont : la Gambie, le Niger, le Bénin et le Sénégal.

Le second regroupe les pays où la population a doublé entre 30-40 ans et triplé en 45 ans : Burkina Faso, Ghana et Nigéria. Les rythmes de croissance de la population, compris entre 2 et 3%, sont proches de la moyenne africaine.

Enfin le troisième concerne les pays où l’augmentation de la population a généralement été en dessous de la moyenne africaine. La population a doublé en 35 ans mais n’a pas encore triplé après 45 ans de croissance. Ce sont la Guinée, la Guinée-Bissau et le Mali.

La Côte d’Ivoire fait exception puisqu’elle est le seul pays où la population a doublé en 20 ans et triplé en 30 ans grâce à l’immigration massive des pays limitrophes. Alors qu’au début des années 1960 le Mali et le Burkina Faso comptaient chacun plus d’habitants que ce pays, la tendance s’est inversée en moins de quinze ans. La population a augmenté en Côte d’Ivoire à un rythme jamais égalé jusqu’au milieu des années 1980. Actuellement c’est le troisième pays le plus peuplé en Afrique occidentale après le Nigéria et le Ghana. La population ivoirienne a été multipliée par 3,6 en trente ans seulement.

Durée de doublement de la population Pays Population 1960-1965 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans Bénin 2316000 XX Burkina Faso 4563000 XX Côte d'Ivoire 3557000 XX Gambie 360000 XX Ghana 7126000 XX Guinée 3118000 XX Guinée Bissau 554000 XX Liberia 1052000 XX Mali 4015000 XX Niger 3053000 XX Nigeria 42356000 XX Sénégal 3277000 XX Sierra Léone 2256000 XX Togo 1572000 XX Afrique 282241000 XX Monde 3031931000 XX Durée de triplement de la population Pays 30 ans 35 ans 40 ans 45 ans Bénin XXX Burkina Faso XXX Côte d'Ivoire XXX Gambie XXX Ghana XXX Guinée NC Guinée Bissau NC Liberia XXX Mali NC Niger XXX Nigeria XXX Sénégal XXX Sierra Léone NC Togo XXX Afrique XXX Monde NC

Note : calculs effectués à partir des données des Nations Unies, World Population Prospects : The 2006 Revision (Medium variant). NC: Non concernéUne augmentation rapide de la population urbaine

L'estimation de la croissance urbaine nécessite avant toute chose la définition de l’espace urbain, ce qui n’est pas un exercice facile en Côte d’Ivoire où la réalité urbaine a varié au cours du temps, s'appuyant soit sur le critère administratif ou démographique, soit sur leur association. Lors du recensement de 1975, la ville était définie comme une localité ayant plus de 10000 habitants et comptant entre 4000 et 10000 habitants avec au moins 50% des chefs de ménage ayant une activité non agricole. Ce critère a été revu après le recensement de 1998. En effet la ville est désormais une localité de plus de 3000 habitants agglomérés, dotée de fonctions politiques et administratives, la distinguant des villages par le niveau des équipements et par une population active non agricole dépassant 50% (INS, 2001).

Dans une perspective de suivre dans le temps la progression de la population urbaine, les différentes définitions montrent que les critères utilisés et les variations qu’ils ont connues empêchent de cerner concrètement le phénomène. C’est pourquoi Dureau (1993) propose la définition physique de la ville en tant que zone continue d’espace bâti. Pour la Côte d’Ivoire, l’auteur propose la taille de 5000 habitants agglomérés. Partant de ce critère démographique, la population urbaine issue des différents recensements parait sous-estimés. Elle est passée de 2146293 en 1975 à 4220535 en 1988 et à 6529138 en 1998, soit un doublement en 13 ans et un triplement en 23 ans. Elle a augmenté de 7% sur la période 1975-1988 contre 4% sur la période 1988-1998. Il y a donc eu une période de forte croissance due aux performances économiques des années 1960 à 1970, suivie d’une période de régression entraînée par crise économique des années 1980.

D’une manière générale, la population urbaine a rapidement augmenté en Côte d'Ivoire. Ce pays aurait connu depuis la fin des années 1990, si l’on s’en tient au critère de 5000 habitants agglomérés, la transition urbaine ; c’est-à-dire le passage à la majorité urbaine. Ceci n’est pas le point de vue des Nations Unies qui l’envisage à l’horizon 2010.

Population urbaine (en%): recensements et critère de 5000 habitants Années Recensements critère 5000 habitants Ecarts 1975 32% 35% 3% 1988 39% 48% 9% 1998 43% 55% 12% Structure de la population

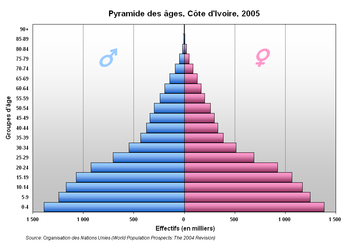

Structure de la population de la Côte d'Ivoire Population (2008) 20 179 602 habitants Densité de la population 62 hab./km² Taux de croissance de la population 2,03 % Âge médian (population totale)

- Hommes

- Femmes19,2 ans

19,4 ans

18,9 ansStructure par âge

- 0-14 ans

- 15-64 ans

- 65 ans et plus

40,8 %

56,4 %

2,8 %Rapport de masculinité (population totale)

- À la naissance

- Moins de 15 ans

- 15-64 ans

- 65 ans et plus1,00 homme/femme

1,03 homme/femme

0,97 homme/femme

1,02 homme/femme

0,95 homme/femmePart de la population urbaine 45,0 % Sources: The World Factbook, CIA[3]; ONU[4]; FAO Natalité

Niveaux et tendances de la fécondité

L’analyse de la fécondité implique la prise en compte de différents indicateurs. Les taux bruts de natalité (TBN) donnent les naissances pour 1000 habitants mais sont influencés par la variation de la structure de la population par âge. Un autre indicateur appelé taux de fécondité général (TFG) est alors utilisé parce qu’il ne considère que la population féminine d’âge fécond. Il représente le nombre annuel moyen de naissances dans cette population et présente aussi des limites à cause de la variation de la fécondité dans les groupes d’âges.

Ce faisant, les taux de fécondité par groupes d’âges (TFA) et les indices synthétiques de fécondité (ISF) qui mesurent l’intensité totale pour une année de calendrier ont été utilisés. Après compilation des différentes bases de données disponibles en Côte d'Ivoire, il ressort deux phases de l'évolution de la fécondité.[5]

Tableau : Nombre moyen d’enfants par femme de 1960 à 2010ISF Années Nations Unies 2006 Enquêtes démographiques 1960-1965 7.3 1965-1970 7.3 1970-1975 7.4 1975-1980 7.4 1980-1985 7.4 7.4 (1) 1985-1990 6.9 6.8 (2) 1990-1995 6.3 5.4 (3) 1995-2000 5.6 5.2 (4) 2000-2005 5.1 4,6 (5) Note: (1) Enquête ivoirienne de fécondité 1980-1981 (2) Recensement général de la population et de l'habitation 1988 (3) Enquête démographique et de santé 1994 (4) Enquête démographique et de santé 1998-1999 (5) Enquête sur les indicateurs du SIDA 2005

De 1960 à 1981 : Phase de forte fécondité

Elle est caractérisée par des taux de fécondité élevés à tous les âges. La fécondité a été précoce et le calendrier des naissances n’a pratiquement pas changé. Les taux augmentent vite pour atteindre leur niveau maximum entre 20-29 ans avant de baisser aux âges supérieurs. Même après 40 ans plusieurs femmes continuent d’avoir des enfants. Il faut donc s’attendre à une parité progressant linéairement et à des descendances élevées. Les hausse des taux entre 1978 et 1981 a conduit à la hausse d’environ un enfant par femme. Pourquoi une augmentation aussi importante en si peu de temps ? En réponse à cette interrogation les démographes ont soutenu la thèse du meilleur enregistrement des naissances au cours de l’enquête ivoirienne de fécondité (EIF).

Pourtant l’analyse des données des Nations Unies indique une légère hausse de la fécondité. Ce phénomène a été observé dans plusieurs pays africains avec les travaux de Cochrane et Farid (1986) sur la transition démographique. En comparant l’ISF et la descendance finale des femmes ayant achevé leur vie féconde, les auteurs ont observé sa hausse au début des années 1980 dans la plupart des pays étudiés . Leur méthode est toutefois critiquable car le rajeunissement de la fécondité surestime l’ISF qui est généralement plus faible lorsqu’elle est estimée de manière longitudinale (descendance finale). Ceci pourrait expliquer la hausse de la fécondité qui s’est produite durant la période du rajeunissement du calendrier de la fécondité dans les années 1970 et au début des années 1980.

Si la fécondité est longtemps restée élevée, c’est parce que les Ivoiriennes souhaitaient avoir beaucoup d’enfants. Dans les années 1980, celles qui avaient été interrogées sur ce sujet avaient pour la plupart déclaré vouloir une descendance supérieure à celle qu’elles avaient à l’époque. Certaines (25,3%) n’avaient pas donné de réponses numériques parce qu’elles croyaient que c’est Dieu qui décidait du nombre d’enfants. De façon explicite, neuf sur dix voulaient un autre enfant, seulement 4,3% ne voulaient plus d’enfants et 5,3% étaient indécises. Celles qui avaient plus de six enfants voulaient presque dix enfants contre 9,4 enfants pour celles en fin de vie féconde. Le nombre d’enfants souhaités par les femmes de plus de 30 ans correspond exactement au niveau de fécondité légitime qui a prévalu durant deux décennies.

Après 1981 : Phase de transition

Cette phase est marquée par la baisse continue des taux de fécondité par groupes d’âges. Exception faite des femmes en fin de procréation dont la fécondité est influencée par l’âge, les réductions les plus importantes ont concerné les filles âgées de 15-19 ans. Elles ont réduit de 28% leur fécondité entre l’EIF et le recensement de la population de 1988 (RGPH I); et de 18,5% entre les enquêtes démographique et de santé (EDS) de 1994 et de 1998-1999. Pour la plupart des groupes d’âges, les baisses enregistrées entre l’EIF et le RGPH I ont été supérieures à celles des autres périodes. Trois événements permettent d’affirmer que la fécondité a amorcé sa transition.

- Primo, la contribution des adolescentes à la fécondité totale a régulièrement baissé passant au niveau national de 16,1% en 1980, à 12,3% en 1988 puis à 11% en 1994 ;

-Secundo, les jeunes filles âgées de 20-24 ans ont réduit leur fécondité de plus du tiers en moins de vingt ans. Les taux sont passés de 313 enfants nés vivants pour 1000 filles en 1980 à 245 pour 1000 en 1994 puis à 220 pour 1000 en 1998 ;

-A la réduction importante de la fécondité chez les adolescentes et les filles, s’ajoute tertio le décalage du maximum de fécondité. Alors qu’en 1980, les filles de 20-24 ans étaient les plus fécondes, en 1988, ce sont leurs aînées de 25-29 ans qui l’étaient.

L’ISF est passé de 7,4 à 5,1 enfants par femme entre 1980 et 2000, soit une réduction de plus de deux enfants en vingt ans. Cette baisse apparaît extraordinaire car les projections nationales de la population ne l’ont pas envisagée aussi précocement. D’après l'INS (1992), son niveau allait peu changer jusqu’en 1998 pour toutes les hypothèses puisque les effectifs de femmes en âge de procréer qui interviendraient dans la fécondité jusqu’à cette période étaient déjà constitués et que cette baisse serait effective à partir de 2008 grâce aux jeunes filles qui reporteraient leurs naissances du fait de leur scolarisation massive.

Mortalité

Mortalité en Côte d'Ivoire Taux brut de mortalité 14,84 ‰ Taux de mortalité infantile (population totale)

- Hommes

- Femmes89,11 ‰

105,73 ‰

71,99 ‰Espérance de vie à la naissance (population totale)

- Hommes

- Femmes48,82 ans

46,24 ans

51,48 ansSource: The World Factbook, CIA[3] Une forte présence de la population étrangère en Côte d’Ivoire

La politique migratoire parce qu’elle a encouragé durant une longue période la venue des étrangers en Côte d’Ivoire pour promouvoir le développement économique, révèle l’attitude populationniste du gouvernement. En vue de faciliter leur intégration, le président Houphouët avait proposé en 1966 la double nationalité aux ressortissants d’Afrique Occidentale Française. Il fallait leur donner le sentiment d’appartenir à la nation comme en témoigne son discours en 1985 lors du VIème congrès du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire: « nous avons accueilli plus de deux millions de nos frères. Beaucoup d’entre eux se sont installés à demeure. Ils ne repartiront plus jamais chez eux. Ce que nous faisons en Côte d’Ivoire, c’est accueillir. Et nous accueillons avec humanisme à l’africaine, empreint de fraternité ».

De par cette politique, la Côte d’Ivoire est devenue en moins de trente ans le principal pays d’immigration en Afrique. Cinq ans après son indépendance, elle comptait déjà 700 000 étrangers ; effectif supérieur à la population Gabonaise. Cette population a doublé dix ans plus tard, et en 1988, un individu sur trois était étranger. Les plus importants sont les migrants des pays limitrophes que sont le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Les ressortissants de ces trois pays représentaient au début des années 1980, plus de 80% des étrangers. Il faut aussi citer les contingents de réfugiés libériens, Sierra Léonais et des Grands Lacs. Actuellement plus de 4 millions d’étrangers vivent dans ce pays, soit 26,5% de la population.

En plus de sa rapidité, cette migration a d’abord concerné les hommes qui venaient pour servir de main-d’œuvre à la réalisation des projets de développement des années 1960 à 1970. Ainsi durant cette période, la population totale s’est accrue beaucoup plus rapidement que l’effectif total des femmes (voir données des Nations Unies, 2006). La différence s’est estompée au milieu des années 1980 avec la crise. Elle s’est même inversée au début des années 1990, période marquée par l’instauration de la carte de séjour des étrangers. Et depuis, la tendance est la baisse continue du rythme de croissance de la population étrangère.

L’augmentation rapide des étrangers a contribué à la croissance des villes ivoiriennes. En 1975 ils représentaient près de 40% de cette population. Entre 1978 et 1979, deux étrangers sur trois immigraient en ville dont 41% à Abidjan. Les Maliens se sont installés majoritairement en ville avec un quart de leur effectif à Abidjan. Contrairement à eux, les Burkinabé se sont installés dans les régions à forte production de cultures d’exportation. Plus de la moitié des sénégalais et des nigérians résident actuellement à la capitale.

En fin de compte, la présence importante des étrangers participe à l’augmentation des nationaux par le jeu de la naturalisation. Ainsi 15 146 et 88 714 étrangers ont acquis la nationalité ivoirienne respectivement en 1988 et 1998 ; soit un taux d’accroissement moyen annuel de 5,3%. [6]

Migration et composition culturelle

Migration et composition

culturelle en Côte d'IvoireTaux de migration nette 0 ‰ Composition ethnique

- Akan

- Peuples Voltaïques et Gur

- Mandingues du Nord

- Krous

- Mandingues du Sud

- Autres

42,1 %

17,6 %

16,5 %

11,0 %

10,0 %

2,8 %Religions

- Islam

- Croyances africaines

- Christianisme

35-40 %

25-40 %

20-30 %Composition linguistique

- Français (officiel)

- 60 dialectes locauxSource: The World Factbook, CIA[3] Il y a plus de 60 ethnies divisées en 4 groupes principaux : les Mandingues dans le nord-ouest (Malinkés , Dans, Gouros…), les Voltas dans le nord-est (Sénoufos, Lobi, Koulango…), les Krous dans le sud-ouest (Bétés, Guérés, Didas…), les Akans dans le sud-est (Baoulés, Agnis, Abron…).

Ethnies Date Nom Bétés 19,7 % Sénoufos 14,7 % Baoulés 11,9 % Agnis 10,7 % Malinkés 6,5 % Dans 5,6 % Lobis 5,4 % Autres 25,5 % Groupes ethniques Population % de la population totale Akan Baoulés 755 365 6,6 % Agnis 473 298 4,1 % Akié ou Attiés 196 012 1,7% Abés ou Abbey 162 547 1,4 % Abrons 119 519 1 % Adjoukrous 109 958 1 % Ébrié 81 273 0,7 % N'Zima 66 931 0,6 % Abourés 62 150 0,5 % Abidji 28 684 0,2 % Alladjan 23 903 0,2 % Ahizi 19 123 0,2 % Total groupe Akan (SE) 4 780 797 42 % Bétés 492 089 5,7 % Guéré 294 251 3,4 % Didas 180 307 2,1 % Wobé 143 995 1,7 % Total grope Kru (SW) 1 252 135 11 % Malinkés 996 542 8,5 % Dioulas 505 764 3,4 % Mahou 215 418 2,1 % Koyaka 101 152 0,9 % Total groupe Mandingue (NO) 1 873 200 16,4 % Yacoubas ou Dans 629 427 5,9 % Gouros 383 824 3,6 % Total groupe Dan (S) 10% Sénoufos 1 185 288 9,7 % Koulango 289 338 2,4 % Lobi 205 529 1,8 % Tagouana 188 580 1,5 % Djimi 125 712 1 % Total groupe Volta (NE) 1 995 435 17,5 % Autres indicateurs sociaux

Autres indicateurs sociaux

en Côte d'IvoireTaux d'alphabétisation (population totale)

- Hommes

- Femmes50,9 %

57,9 %

43,6 %Nombre moyen d'années passées à l'école 6 ans Taux de séropositivité au VIH/SIDA

(chez les adultes)7,0 % Taux d'accès à l'eau potable 84 % Taux de chômage 13 % Sources: The World Factbook, CIA[3]; ONU[7],[8] Notes et références

- ↑ Bi Tozan

- ↑ Zah Bi Tozan

- ↑ a , b , c et d (en) The World Factbook, CIA (2006)

- ↑ (en) ONU (2005)

- ↑ Zah Bi Tozan

- ↑ Zah Bi Tozan, docteur de l'université de Paris 10

- ↑ (en) ONU (1999)

- ↑ (en) ONU (2002)

- Portail de la Côte d’Ivoire

Catégories : Démographie par pays | Géographie de la Côte d'Ivoire

Wikimedia Foundation. 2010.