- Canard digérateur

-

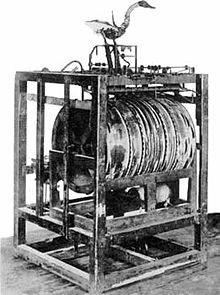

Le Canard Digérateur est un automate canard créé par Jacques de Vaucanson en 1738. Alors que les canards ne peuvent pas digérer du grain de céréales, ce canard mécanique cherchait à montrer comment il est possible de les métaboliser et de déféquer.

Sommaire

Description

Ce canard artificiel de cuivre doré boit, mange, cancane, barbote et digère comme un vrai canard[1]. Les ailes étaient représentées, os par os, d'un mécanisme identique à ceux des vrais oiseaux. Il était possible de programmer les mouvements de cet automate, grâce à des pignons placés sur un cylindre gravé, qui contrôlaient des baguettes traversant les pattes du canard. Le mécanisme, placé dans l'imposant piédestal, était laissé visible par tous, dans le but de montrer la complexité du travail accompli.

Histoire de l'automate

L’automate est d'abord exposé en 1744 au Palais-Royal. Il remporte un succès immédiat. La digestion de l'animal était le principal exploit. Le dispositif permettant de simuler la digestion et d’expulser une sorte de bouillie verte fait l’objet d’une controverse. Certains commentateurs estiment que cette bouillie verte n’était pas fabriquée à partir des aliments ingérés, mais préparée à l’avance. Ce point est soupçonné d'être une exagération de la part de Vaucanson, et Jean-Eugène Robert-Houdin, entre autres, le dénonce comme une mystification. Il reste possible que cette mystification n'ait eu lieu que pour les répliques du canard de Vaucanson, réalisées plus tard[2]. Quel que soit le fonctionnement de cette digestion, le reste du mécanisme reste très complexe, les ailes étant par exemple reproduites os par os. Des témoignages attestent que les mouvements du canard étaient d'un « réalisme quasi naturaliste »[3].

Cet automate est acheté en 1840 par Georges Tiets, mécanicien[4], mais il brûle en 1879 lors de l'incendie du musée de Nijni Novgorod. Il n'en reste que quelques photographies du milieu du XIXe siècle.

Une copie est actuellement visible au musée dauphinois à Grenoble

Influence tardive

De nombreux auteurs ont publié des textes parlant de cet automate. Goethe le mentionne dans son journal «Tag-und Jahreshefte », et Achim von Arnim, dans son périple à travers l'Italie, l'évoqua lorsqu'il fut exposé à Milan. David Brewster écrivit en 1868 que cet automate est « peut-être la plus belle pièce de mécanique jamais réalisée ». Voltaire écrivit que « sans…le canard de Vaucanson vous n'auriez rien qui fît ressouvenir de la gloire de la France », ce qui est repris par les anglophones francophobes par Without the shitting duck…, c'est-à-dire « sans le canard chieur…». Une fiction reprend le thème du canard dans le roman de Thomas Pynchon, Mason & Dixon.

Une réplique de l'automate a été créée par Frédéric Vidoni et est exposée au Musée des automates de Grenoble.

Voir aussi

- Cloaca, l'œuvre contemporaine de Wim Delvoye.

Bibliographie

- Jacques de Vaucanson, Le mécanisme du fluteur automate presenté à messieurs de l'Académie royale des sciences, 1738 [lire en ligne] [1]

- Jean-Claude Heudin, Les créatures artificielles : des automates aux mondes virtuels, 2008

Notes

- Jacques_de_Vaucanson 1738, p. 21: « Toute cette machine joue sans qu'on y touche quand on l 'a montée une fois. J'oubliois de vous dire que l'anîmal boit, barbotte dans l eau, croasse comme le Canard naturel. Enfin j'ai tâché de lui faire faire tous les gestes d'après ceux de l'animal vivant, que j'ai considéré avec attention. »

- Heudin 2008, p. 58

- Heudin 2008, p. 59

- Cité par Jean-Eugène Robert-Houdin dans Comment on devient sorcier, Une vie d'artiste, p. 151-153.

Wikimedia Foundation. 2010.