- Le Feu sous la neige

-

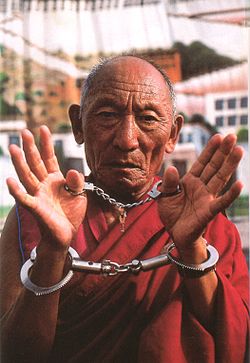

Le Feu sous la neige Palden Gyatso, en juillet 2000, en FranceAuteur Palden Gyatso, Tsering Shakya Préface Dalai Lama Genre autobiographie Titre original Fire Under The Snow Date de parution originale 1997 ISBN original 1 86046 509 9 Traducteur Christian Dumais-lvowski et Sabine Boulongne Éditeur Actes Sud Date de parution 1997 ISBN 2742713581 Le Feu sous la neige est l’autobiographie de Palden Gyatso, un moine bouddhiste tibétain né en 1933 à Pa-Nam au Tibet.

Après l'invasion chinoise de l'intégralité du territoire tibétain en mars 1959, des milliers de Tibétains ont péri dans les camps de travaux forcés et les prisons disséminés dans le Tibet. Palden Gyatso a survécu 33 ans dans ces laogaï[1].

Le Feu sous la neige est son autobiographie où il rend hommage à ces hommes et femmes qui luttent quotidiennement pour la liberté. Il s'agit d'un ouvrage capital pour ceux qui souhaitent connaître les événements et la situation du Tibet juste après le soulèvement populaire de Lhassa du 10 mars 1959 auquel Palden Gyatso fut mélé.

Sommaire

Une autobiographie d’un moine ayant connu la réalité du Tibet au XXe siècle

Le 10 mars 1959, Palden Gyatso doit se rendre à Lhassa pour régler certaines affaires pour le monastère de Drépoung. Il se retrouve mélé au soulèvement tibétain de 1959, réprimé par les forces chinoises.

Palden Gyatso retourne ensuite au monastère de Drépoung où il retrouve son maître, Rigzin Jampa (Renzin ou Rigzin Ténpa), alors âgé de 72 ans. Devant l'arrivée de soldats chinois, ils décident de partir du monastère, et alors qu'ils se trouvent dans les montagnes le surplombant, ils assistent à son bombardemment. Ils décident de rejoindre à pied le monastère de Gadong, près de Panam, le village natal de Palden Gyatso, situé à plusieurs jours de marche.

Lorsqu’ils atteignent Panam, le maître et son élève sont arrêtés. Après avoir été torturé, battu avec des bâtons aux extrémités couvertes de clous, Palden Gyatso est condamné à sept ans d’emprisonnement. Il passe alors les deux années suivantes les mains enchaînées dans le dos. Son maître Rigzin Jampa ne survivra pas à ces tortures d'autant plus que les Chinois le considère comme un "espion indien" à la solde de Nehru. En fait, Rigzin Jampa est d'origine indienne de la région himalayenne de Kinnaur, Himachal Pradesh, et il possédait une photo de lui avec le Premier ministre indien Nehru et le Mahatma Gandhi, peu avant l'indépendance de l'Inde.

Palden Gyatso indique qu'en 1961 (époque du grand bond en avant), alors qu'il était dans un camp de travail dans la vallée de Lhassa, la nourriture devint rapidement le problème essentiel, et la survenue d’une famine qui aggrava ses conditions de détention et fit de nombreux morts, les Chinois accusèrent par la suite les Russes d’en être les responsables[2].

En 1962, ne pouvant plus supporter les tortures et ses conditions de détention et surtout bien décidé à dévoiler au monde entier les exactions chinoises, il s'évade et rejoint la frontière avec six compagnons. Mais, il est à nouveau fait prisonnier par des militaires qui reviennent du front. En effet c’est à cette époque la guerre frontalière entre l’Inde et la Chine. La guerre déclenchée par les Chinois, nouveau maître au Tibet, contre l'Inde, pour "rectifier la frontière entre les deux pays".

Reconduit à la prison du district de Panam, il est condamné à huit années supplémentaires d’emprisonnement. Battu des heures durant, on lui attache les mains dans le dos, et il est ainsi suspendu par les bras au plafond.

Ses compagnons, surtout les plus âgés, succombent souvent aux tortures infligées, quand ce n’est pas d’épuisement. Les détenus sont obligés de travailler neuf heures par jour à tirer les charrues en remplacement des bœufs.

Lors de la révolution culturelle, la situation des prisonniers au Tibet se durcit encore. Ils sont privés de tous leurs droits. Palden Gyatso est transféré à la prison d'Outridu, aujourd’hui appelée prison de Sangyib, située à l’extérieur de Lhassa.

Il passe ses journées à casser des cailloux et le soir, il subit de longues séances d’endoctrinement où il doit critiquer les valeurs traditionnelles tibétaines et souiller les photographies du Dalaï-lama. Les condamnés à mort sont obligés de danser et de chanter devant les autres prisonniers avant d’être abattus.

En novembre 1970, Palden Gyatso fut témoin d’exécutions publiques qu’il décrit avec horreur dans son autobiographie. Il fut amené avec des centaines d’autres Tibétains des prisons de Lhassa à la prison de Drapchi pour assister à une réunion annuelle de « récompenses et châtiments ». Les gardes sortirent des rangs ceux des prisonniers qui allaient être exécutés, ligotés et bâillonnés, ils portaient autour du cou de lourds blocs de bois gravés de caractères chinois. Palden Gyatso fut contraint à s’avancer près de Kundaling Kusang (Pamo Kusang), une célèbre femme tibétaine au visage enflé et couvert de meurtrissures, ne pouvant à peine respirer et qui était accusée d’activités contre-révolutionnaires visant à renverser la dictature prolétarienne. Elle fut, ainsi que 14 autres Tibétains, contraints de s’agenouiller devant une fosse près du monastère de Sera, et abattus par un peloton d’exécution, les survivants à la première rafale furent achevés d’une balle à bout portant. Les familles furent informées par une facture indiquant le nombre de balles, la taille de la corde ayant servi à ligoter. En 1971, Palden Gyatso fut le témoin de 3 autres condamnations à mort, l’un des prisonniers était uniquement accusé d’avoir éraflé un portrait de Mao, accident qui fut la source d’un procès d’intention ayant conduit à son exécution[3]. D’autres exécutions sommaires sont décrites par Palden Gyatso.

Le 24 décembre 1975, Palden Gyatso est transféré au camp de Nyétang Zhuanwa Chang, un camp de travaux forcés. Il s'agit d'un camp de sinistre réputation, situé à 20 km de Lhassa, bordant le Tsangpo et abritant l'usine de production de tuiles et de briques la plus importante du Tibet. Les prisonniers réformés par le travail ou ley-mi y vivaient sensiblement comme en prison, subissant aussi des thamzing, ils peuvent être executés, et parfois se suicident en raison des thamzing. Pour leur travail, ils perçoivent un modeste salaire, permettant l'achat d'une ration mensuelle de céréales. Le montant des salaires dépend des antécédents politiques des détenus, celui de Palden Gytso est des plus bas[4].

Après la mort de Mao Zedong, la dsicipline se relâche. Plus tard, en 1978 on ordonnera même aux prisonniers de brûler le Petit livre rouge, ce qui leur procurent une sensation extraordinaire[5]. On demanda à Palden Gyatso de reprendre le tissage des tapis, un travail assomant[5].

Lobsang Wangchuk, un moine érudit et un prisonnier politique célèbre, arriva dans ce même camp en hiver 1977. Agè de 64 ans, maigre et fragile, en août 1978, Palden Gyatso réussit à le débaucher des travaux des champs pour qu’il l’aide à filer la laine, une tache plus facile.

Quelques années plus tard, Palden Gyatso est transféré dans une fabrique de tapis où il a appris la fabrication traditionnelle de tapis tibétain. Son assistant s’appelle Lobsang Wangchuk, un moine érudit et prisonnier politique très influent au Tibet qui succombera quatre jours après sa sorti de prison en 1987 suite à une insuffisance hépatique non-traitée selon certaines sources, ou assassiné par un garde, selon Palden Gyatso.

Pour informer le monde extérieur, les deux hommes décident d'écrire une pétition.

En 1979, ils signent cette pétition de leur noms, et à l’occasion d'une permission au Losar, Lobsang Wangchuk l'affiche sur les mûrs de l'Institut de médecine tibétaine à Lhassa. Dix jours plus tard, la police interrogea au camp Lobsang Wangchuk et Palden Gyatso qui expliquèrent avoir été autorisé par le garde. Ils ne sont pas punis, mais Lobsang Wangchuk est transféré dans une autre unité de travail, et la surveillance s’accroît. En septembre 1979, ils apprennent qu’une délégation d’exilés tibétains envoyés par le dalaï-lama va visiter la capitale et décident d’afficher de nouvelles pétitions réclamant l’indépendance du Tibet. Le 1er octobre, Samten, un autre prisonnier qui s’enfuira au Népal, sortit clandestinement les affiches et en tapissa les mûr de Lhassa. Suspectés, ils ne sont pas poursuivi, mais mis sous surveillance car soupçonnés d’appartenir à une organisation clandestine, Tak Trug (les Bébés Tigres). Lobsang Wangchuk est transféré à l'Institut de médecine tibétaine pour compiler et diriger la publication d’anciens textes médicaux détruits en grande partie pendant la révolution culturelle[6].

Un an plus tard, en 1981, Lobsang Wangchuk est à nouveau arrêté. Il succombera quatre jours après sa sorti de prison en 1987 assassiné par un garde, selon Palden Gyatso[7].

Quant à Palden Gyatso, ses moindres faits et gestes sont épiés. Mais au risque de sa vie, il continue à d'afficher des pétitions, la nuit dans la capitale tibétaine.

Palden Gyatso est à de nouveau arrêté et condamné à huit nouvelles années d’emprisonnement pour ses activités « contre-révolutionnaires ».

Il sera incarcéré à la prison d'Outridu, il y prend beaucoup de notes et réussit à les cacher de ses geôliers qui le suspectent pourtant de faire passer des informations à l’extérieur. Il résiste toujours aux tortures par électrochocs et bastonnades.

Cependant, ses informations ont réussi à atteindre Dharamsala en Inde où siège le gouvernement tibétain en exil.

Palden Gyatso décrit les tortures infligées dont les séances de lutte qui est une séance d'autocritique publique où la victime doit avouer ses fautes devant d'autres prisonniers qui l'accuseront, l'insulteront et le tabasseront. Cette torture peut durer des semaines et conduire au suicide[8]. Après les manifestations de 1989, on le change à nouveau de prison, il est encore transféré à la prison de Drapchi où il subit des tortures infligées à l'aide d'une matraque électrique qui entraînera une perte de connaissance. Quand il reprend connaissance dans un bain de sang, de vomissures et d’urine, Palden Gyatso s’aperçoit qu’il a perdu trois dents, et en définitive, toutes tomberont[9].

Peu avant sa libération en 1992, Palden Gyatso réussit à convaincre ses geôliers de lui vendre ses instruments de torture, les preuves essentielles qui lui permettent depuis de témoigner de ses conditions de vie.

Libéré, Palden Gyatso rejoint la frontière népalaise, emportant avec lui les matraques électriques et les pièces officielles des sentences de ses trente-trois ans passés dans les prisons et camps de travail forcé.

Il sait que les Chinois possèdent sa photo, il se déguise pour réussir à franchir la frontière et rejoindre l’Inde.

Mais le moine tibétain n’a qu’un seul objectif : informer la communauté internationale de ce qui se passe dans les prisons du Tibet et dans les camps de travail. Palden Gyatso a pu témoigner entre autres devant la Commission des droits de l'homme des Nations unies à Genève en mars 1994 et devant le Parlement français en octobre 1995.

Alexandre Soljenitsyne, après avoir lu Le Feu sous la neige, a déclaré que le drame et les atrocités subies par le peuple tibétain dans ces années sombres, étaient bien plus graves que ceux des goulags soviétiques.

Notes et références

- Source : Libération

- Palden Gyatso, op. cit., p. 127 « On nous servait du thé noir le matin et un bol de soupe claire où nageaient quelques lambeaux de chou le soir. Dans la soirée, on nous donnait aussi une portion de tsampa de cent grammes. [...] J'arrivais à peine à supporter le poids de mon propre corps. C'est ainsi qu'on commence à mourir de faim. En me réveillant un matin, je m'aperçus que deux prisonniers étaient morts dans la nuit et bientôt, nous ne nous couchions plus jamais sans nous demander lequel d'entre nous vivraient encore au réveil. [...] Nous faisions bouillir le cuir de nos bottes pour concocter un porridge épais. Certains dévoraient même de l'herbe qui leur gonflait le ventre et les rendait très malades. »

- Palden Gyatso, op. cit., p. 192-197 .

- Palden Gyatso, Le Feu sous la neige, p 205

- Palden Gyatso, Le Feu sous la neige, p 222

- Palden Gyatso, Le Feu sous la neige, p 225-232

- Palden Gyatso, Le Feu sous la neige, p 253

- Journal Libération

- Palden Gyatso, op. cit., p. 261-262 « Il s’était rapproché du râtelier à matraques. Il en sélectionna une, plus courte, d’une trentaine de centimètres de long, et la brancha afin de la recharger. Il y eu des étincelles accompagnées de crépitements. "Pourquoi es-tu ici ?" poursuivit-il. "Parce que j’ai placardé des affiches à Lhassa réclamant l’indépendance du Tibet." "Alors tu veux toujours Rang-tsèn ?" demanda-t-il d’un ton plein de défi. Il n’attendit pas ma réponse. Il débrancha la matraque électrique et commença à me titiller ici et là avec son nouveau joujou. A chaque décharge, je tressaillais des pieds à la tête. Puis tout en criant des obscénités, il m’enfonça la pointe dans la bouche, la sortit, l’enfonça de nouveau. Il retourna ensuite près du mur et en choisit une plus longue. J’avais l’impression que mon corps se désintégrait. Je me rappelle vaguement qu’un des gardes fourra ses doigts dans ma bouche pour me tirer sur la langue afin de m’empêcher d’étouffer. Il me semble aussi qu’un des Chinois présents, écœuré, sortit précipitamment de la pièce. Je me souviens comme si c’était hier des vibrations qui me secouaient tout entier sous l’effet des décharges : le choc vous tenait sous son emprise, pareil à un violent frisson. Je sombrai dans l’inconscience et en me réveillant, je découvris que je gisais dans une mare de vomissures et d’urine. Depuis combien de temps étais-je là ? Je n’en avais pas la moindre idée. J’avais la bouche enflée, je pouvais à peine bouger la mâchoire. Au prix d’une souffrance indicible, je crachai quelque chose : trois dents. Plusieurs semaines s’écouleraient avant que je puisse à nouveau manger des aliments solides. En définitive, je perdis toutes mes dents. »

Éditions

La maison d’édition britannique Harvill a proposé de publier l’autobiographie de Palden Gyatso en anglais. La rédaction de son autobiographie a été confiée à Tsering Shakya, historien et observateur politique tibétain. La version française de celle-ci est sortie en octobre 1997 aux éditions Actes Sud avec pour titre « Le Feu sous la neige ». Une édition poche est sortie en 2001. L'autobiographie de Palden Gyatso fut publiée en huit langues européennes et également en langue chinoise.

- Le Feu sous la neige, Palden Gyatso avec l'historien tibétain Tsering Shakya, Actes Sud, 1997, (ISBN 2742713581)

- Fire Under The Snow , Palden Gyatso, The Harvill Press, 1997, London, (ISBN 1 86046 509 9)

Voir aussi

Liens internes

Catégories :- Mémoires

- Autobiographie

- Livre sur le Tibet

- Essai paru en 1997

Wikimedia Foundation. 2010.