- CIE RVB

-

L'espace CIE RVB est un espace colorimétrique défini par la commission internationale de l'éclairage en 1931. Il fait partie de la famille des espaces Rouge Vert Bleu et est l'une des premières tentatives de quantification de la couleur. Ces trois couleurs ont une importance particulière car elles sont proches des maxima de réponse des trois types de cônes de l'œil humain. Pour étudier de manière approfondie un tel système la CIE a particularisé les trois couleurs primaires par des couleurs pures de longueurs d'onde bien définies.

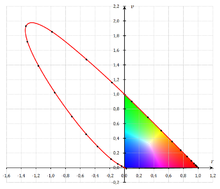

Les systèmes RVB présentent l'inconvénient de recourir à des composantes négatives pour caractériser les couleurs très saturées non-inclues dans le gamut qui prend la forme d'un triangle dans les représentations graphiques. En effet, ils permettent de reproduire ces mêmes couleurs mais seulement en les blanchissant pour en diminuer la saturation. C'est le cas tout particulièrement pour les couleurs pures dont les teintes sont identifiées physiquement par des longueurs d'ondes inférieures à 550 nm environ.

Pour impliquer toutes les couleurs distinguées par la vision humaine et ainsi échapper au caractère arbitraire d'un système RVB particulier, la CIE a également défini en 1931 le système colorimétrique CIE XYZ et ainsi fondé la colorimétrie scientifique.

Sommaire

Conditions d'expérience

Les couleurs primaires utilisées sont trois rayonnements monochromatiques. Pour une couleur donnée, l'égalisation de la sensation colorée est obtenue par synthèse additive, auprès d'un échantillon de la population dépourvu de défaut visuel, et pour une observation faite sur un angle de 2° (ce qui correspond à l'angle de la fovéa, partie la plus sensible de l'œil). La flux lumineux émis par chacune des primaires est alors mesuré, permettant la quantification de la couleur étudiée.

Les travaux de J. Guild, réalisés entre 1926 et 1928 et publiés en 1931, concernèrent sept observateurs, avec trois primaires monochromatiques de longueur d'onde 630 nm, 523 nm et 460 nm. Les travaux de W. D. Wright, réalisés en 1929 et publiés peu après, concernèrent dix observateurs, avec trois primaires monochromatiques de longueur d'onde 650 nm, 530 nm et 460 nm[1],[2]. Guild proposa ensuite de choisir de façon définitive les longueurs d'onde 700 nm (pour le rouge la précision semble ne pas avoir beaucoup d'importance au vu de l'étendue de cette couleur dans le spectre visible), 546,1 nm pour le vert et 435,8 nm pour le bleu (ces deux dernières valeurs correspondant à deux raies d'émission du mercure[3],[4]). Ces primaires expérimentales sont devenues les primaires du système CIE RVB 1931.

Définition du système

Couleurs primaires et blanc de référence

Les couleurs primaires choisies sont les couleurs pures correspondant aux rayonnements monochromatiques dont les longueurs d'ondes sont indiquées ci-après. Le blanc de référence est un blanc neutre, équi-énergétique.

-

Couleur Rouge R Vert V Bleu B Blanc E Longueur d'onde 700,0 nm 546,1 nm 435,8 nm Equi-énergétique

L'égalisation visuelle du neutre ayant un spectre d'égale énergie est observée pour les primaires rouge, verte et bleue, ayant des flux énergétiques (en watts) proportionnels aux nombres 357 / 0,0185 / 0,0135[1]. Les valeurs sont plus homogènes si on utilise des flux photométriques (en lumens), les mesures fixent alors les quantités de primaires rouge, verte et bleue, proportionnelles aux nombres 1,0000 / 4,5907 / 0,0601[1].

Ces valeurs donneraient pour le blanc de référence les coordonnées r = 0,1770, v = 0,8124 et b = 0,0135. Ces valeurs, encore trop inégales, conduisent à se fixer les coordonnées du blanc E à r = 1/3, v = 1/3 et b = 1/3. Ceci peut s'expliquer par la grande importance du bleu sur la sensation colorée, par rapport à sa faible importance sur la luminance finale.

Il a été décidé finalement de fixer à un blanc d'égale énergie E les composantes

pour une luminance

pour une luminance  .

.On retrouve ainsi la luminance nécessaire pour chaque primaire[1] :

.

.Fonctions colorimétriques

Soit un blanc équiénergétique E, de luminance énergétique L'E (en W.sr-1.m-2), la luminance énergétique spectrale (en W..sr-1.m-2.m-1) est définie par :

Les limites du visible en colorimétrie et en photométrie sont fixées par λ1 = 380 nm pour le violet extrême et λ2 = 780 nm pour le rouge extrême.

Le spectre de E est découpé en tranches juxtaposées de largeur ∆λ, correspondant à une couleur quasi-monochromatique, centrées sur la longueur d'onde λ. La luminance énergétique sur chacune de ces bandes vaut :

.

.L'égalisation de la sensation colorée d'une tranche ∆λ , est assurée par les composantes trichromatiques :

.

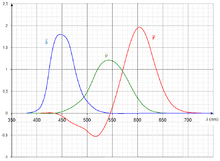

.Les fonctions colorimétriques[5] sont alors définies, en fonction de la longueur d'onde centrale λ :

Les valeurs négatives s'expliquent par le fait qu'il faut ajouter du rouge aux couleurs cyans pures (par exemple) pour pouvoir égaliser la sensation colorée par addition de vert et de bleu.

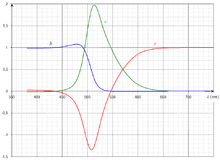

Coordonnées trichromatiques du lieu du spectre

Une bande quasi-monochromatique ayant pour composantes :

il vient évidemment que les coordonnées[5] r(λ), v(λ)et b(λ) pour une onde monochromatique est donnée par :

il vient évidemment que les coordonnées[5] r(λ), v(λ)et b(λ) pour une onde monochromatique est donnée par :  .

.Caractéristiques d'une couleur C à partir de sa répartition spectrale

Composantes

S(λ) est la densité spectrale de la luminance énergétique (en W..sr-1.m-2.m-1) émis par la couleur C ; R, V et B sont les composantes trichromatiques de ce stimulus :

Les composantes trichromatiques R, V, B, de la couleur C peuvent être calculées grâce aux relations :

.

.

La valeur de la constante K = 683 lm.W-1 permet d'obtenir les coordonnées R = V = B = 1 pour un blanc d'égale énergie E de luminance L = 5,6508 cd.m-2.

Luminance

La luminance de la couleur C peut être obtenue par :

.

.

Coordonnées r v b

Les coordonnées trichromatiques r, v, b, sont obtenues à partir des composantes et indiquent les proportions de chacune des primaires.

Notes et références

- Robert Sève, Science de la couleur, Marseille, Chalagam, 2009 (ISBN 2-9519607-5-1), p. 72-75

- [1], Calcul des coordonnées du lieu du spectre et des fonctions colorimétriques à partir des données expérimentales

- [2], Spectre d'émission du mercure

- [3], Spectres d'émission de différents gaz

- Lieu du spectre et fonctions colorimétriques, fichier .xls à télécharger sur le site de la CIE

Bibliographie

- Alain PELAT, Imagerie et télévision / une introduction : vision – photométrie – colorimétrie, Ellipses, 1998 (ISBN 2-7298-8826-8)

- Robert SEVE, Science de la couleur, Chalagam, Marseille, 2009 (ISBN 2-9519607-5-1)

- Jacques GAUDIN, Colorimétrie appliquée à la vidéo, Dunod, Paris, 2006, (ISBN 2-10-049515-1)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Calcul des coordonnées du lieu du spectre et des fonctions colorimétriques CIE 1931 RGB à partir des données expérimentales

- CIE Color Space, Gernot Hoffman

- Documents CIE en téléchargement libre

- Comprendre la couleur et maîtriser les profils ICC

Catégories :- Colorimétrie

- Espace couleur

-

Wikimedia Foundation. 2010.