- Vase de Soissons

-

L’histoire du vase de Soissons est un mythe fondateur de la France.

La majorité des historiens doutent quant à l’historicité de cet événement[réf. nécessaire]. Cependant, il n’y a sans doute pas d’anecdote franque plus célèbre que celle du vase de Soissons et les manuels scolaires de la Troisième République, catholiques aussi bien que laïques, l’ont beaucoup illustrée.

Sommaire

L’histoire du vase selon Grégoire de Tours

L’anecdote légendaire du vase de Soissons nous est contée par Grégoire de Tours au livre II, chapitre 27 de l’Histoire des Francs[1]. Il la situe vers l’an 486, au cours de la guerre livrée par Clovis Ier, roi des Francs saliens au Romain Syagrius et peu de temps après la prise de Soissons sa capitale. « En ce temps-là, écrit Grégoire, beaucoup d’églises furent pillées par l’armée de Clovis parce qu’il était encore enfoncé dans les erreurs du fanatisme » (quia erat ille adhuc fanaticis erroribus involutus).

C’est ainsi que les soldats enlevèrent d'un édifice religieux situé dans le diocèse de Reims[2], avec d’autres ornements liturgiques, un vase liturgique, probablement en argent, d’une taille et d’une beauté extraordinaires[N 1]. L’évêque Remi envoya un émissaire à Clovis pour lui demander qu’à défaut des autres prises il lui restituât au moins cet objet auquel il tenait précieusement. Le roi invita l’homme à le suivre jusqu’à Soissons où devait avoir lieu le partage du butin en l’assurant que dès que le vase lui serait échu, il donnerait satisfaction à l’évêque (papa)[N 2].

C’est donc à Soissons, la ville qui vient d’être prise et dont Clovis paraît déjà avoir fait sinon sa capitale du moins son camp principal, que se joue la scène centrale. L’armée est rassemblée autour du butin amoncelé. Le roi demande aux « très valeureux guerriers » de lui céder le vase en plus de sa part. Les hommes de bon sens (illi quorum erat mens sanior) lui répondent : « Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi, et nous sommes nous-mêmes soumis à ton autorité (nos ipsi tuo sumus dominio subjugati). Agis maintenant comme il te plaira, personne ne peut te résister. » Mais, tout le monde ayant parlé, un soldat - homme léger, envieux et impulsif (levis, invidus ac facilis) - à la stupéfaction générale, frappe le vase de sa hache en s’écriant : « Tu ne recevras que ce que le sort t’attribuera vraiment ! »

Le « roi »[3] avala l’affront, nous dit Grégoire, mais « garda sa blessure cachée dans son cœur ». L’évêque récupéra quand même son vase, brisé ou cabossé.

Au bout de l’année, ayant convoqué à nouveau l’armée au Champ de Mars, Clovis, passant ses guerriers en revue, reconnut le soldat insolent. Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer, il les lui prit et les jeta à terre. Le soldat se baissa pour les ramasser et Clovis en profita pour lui briser le crâne d’un coup de francisque, disant :

« Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ! »

Histoire et exemplarité

Grégoire de Tours n’a certainement pas inventé l’anecdote du vase, elle devait circuler dans les milieux ecclésiastiques de son temps. Mais il lui applique ses procédés de stylisation habituels pour en faire une histoire édifiante. D'après Godefroid Kurth, « Il n’y manque que l’élément merveilleux pour le classer dans la catégorie des histoires en l’honneur des saints ». Mais l’historien belge, ne reconnaissant dans ce récit aucun des critères qui lui semblaient signer une origine populaire, était prêt à croire à son historicité ; il suggérait même que la source originale pourrait être la Vita perdue de saint Remi que Grégoire affirme par ailleurs avoir eue sous les yeux et que le récit pourrait ainsi remonter à un témoin proche et peut-être oculaire de l’évènement[4]. K. F. Werner souligne, quant à lui, l’« analogie curieuse des deux actes » - le coup de hache qui brise le vase et le coup de hache qui fracasse la tête du soldat – procédé littéraire qui plaiderait « pour une histoire inventée »[5].

Louis Halphen, dans un article qui fut longtemps un classique, avait déjà remarqué que le châtiment du soldat, intervenant un an après le crime, pouvait être rapproché d’un thème hagiographique qui se rencontre ailleurs dans Grégoire : dans les Miracles de saint Julien, un comte qui a extorqué aux prêtres de Brioude trente pièces d’or pour rançon d’un de leurs serviteurs injustement emprisonné, meurt subitement au bout de l’an ; ailleurs, un voleur qui a emporté les vitres précieuses de l’église d’Yzeures-sur-Creuse, meurt misérablement, lui aussi au bout d’une année. Comme le soldat de Clovis, ces détenteurs injustes de biens d’église paraissent d’abord pouvoir jouir du bien mal acquis, avant de succomber à la vengeance d’un saint lésé lorsqu’arrive l’anniversaire de leur méfait. Tout se passe comme si Clovis, tout païen qu’il soit, prenait modèle sur ces vengeances célestes ou se faisait leur instrument. « Moralité, concluait Godefroid Kurth, que les barbares y regardent à deux fois avant de s’opposer à ce que justice soit rendue à un évêque et à son église »[6].

Dans l’Histoire des Francs, l’anecdote du vase apparaît à sa place chronologique, elle vient aussi, pourrait-on dire, à sa place idéologique. Si l’on suit le plan hagiographique de la Vie de Clovis tel que le propose Martin Heinzelmann[7], celle-ci s’ouvre par une annonce messianique de sa naissance, puis se succèdent les faits saillants de sa vie païenne : la victoire sur Syagrius « qui n’eut pas peur de résister », l’épisode du vase qui nous occupe, le mariage avec Clotilde, les doutes qui assaillent le roi à la mort du petit Ingomer. Chacune de ces étapes met en évidence la progression du roi vers le salut et le révèle, par touches successives, comme un instrument de Dieu.

Au stade du vase, la stylisation de Grégoire semble viser un double but : opposer vigoureusement le Clovis païen qui pille les églises au Clovis converti qui interdit à ses troupes de rien prendre de ce qui leur appartient, ne serait-ce que du fourrage pour les chevaux[N 3]. Mais en même temps, ce Clovis encore plongé dans le « fanatisme » se distingue déjà de ses guerriers par son respect des clercs : c’est un signe avant-coureur certain de sa conversion. C’est ainsi que, selon Franck Collard, l’histoire était déjà comprise à la fin du Moyen Âge dans la tradition historiographique de Saint-Denis[8].

Le vase de Soissons et l’évêque Remi

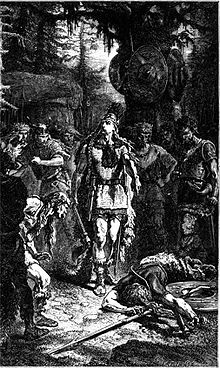

Saint Remi, évêque de Reims demandant à Clovis la restitution du vase de Soissons.

Saint Remi, évêque de Reims demandant à Clovis la restitution du vase de Soissons.

Rien dans le texte de Grégoire ne permet d’identifier l’église et l’évêque en question. Tout au plus le contexte de la guerre contre Syagrius et le fait que le butin est partagé à Soissons les situent-ils avec toute vraisemblance dans l’ancien « domaine gallo-romain », au nord de la Seine. Mais au siècle suivant, le pseudo-Frédégaire insère l’histoire dans sa chronique[9] ; elle a d’évidence sa source dans les Dix Livres d’Histoire de Grégoire, mais l’auteur y introduit une altération importante, l’évêque n’envoie plus un messager mais vient lui-même supplier Clovis de lui rendre le vase – et surtout cet évêque a désormais un nom : c’est Remi, évêque de Reims, celui-là même qui a salué Clovis lors de sa prise de pouvoir et qui, dix ou douze ans plus tard, l’a baptisé dans sa cathédrale.

Bien que le Liber Historiae[10] imite le silence de Grégoire, la tradition a fait son chemin et s’est si bien ancrée qu’aujourd’hui encore l’historiographie l’accueille couramment[11].

Nous avons conservé le testament de saint Remi[N 4]. L’évêque y lègue « un vase d’argent de dix-huit livres » à l’église de Laon après l’avoir refondu pour en faire « des patènes et des calices ». Puis il poursuit : « Quant à l’autre vase d’argent qu’a daigné me donner le seigneur roi Clovis d’illustre mémoire que j’ai reçu dans la fontaine sacrée du baptême pour que j’en fasse ce que je voulais, toi, mon héritière l’église susdite, j’ordonne qu’on en fabrique un encensoir et un calice gravé de représentations, ce que j’en aurais fait d’ailleurs si j’en avais eu le temps durant ma vie… » Son neveu Loup, lui aussi évêque[12], est chargé de l’exécution de ce vœu.

Le vase de Soissons et les coutumes militaires

L’histoire du vase de Soissons a un autre intérêt : elle constitue un document rare, bien que fort stylisé, sur la vie militaire des armées franques et, à ce titre, elle a récemment retenu l’attention des historiens les plus « romanistes » de l’époque franque.

Sous l’Empire, les militaires touchaient régulièrement une solde et une part de butin que leurs chefs leur redistribuaient selon leur grade, leur ancienneté ou d’autres critères. Dans les armées du Bas-Empire qui n’existaient plus que par leurs corps d’auxiliaires barbares, les règles ont sûrement dû s’adapter et, dans bien des cas, se négocier. En fin de compte, le code Théodosien contient une loi de Valentinien III, datant de l’an 440, qui concerne apparemment des « soldats » fédérés « qui doivent garder notre province et leurs propres biens » et dans laquelle l’empereur décrète : « Quel que soit ce qu’un vainqueur prend à l’ennemi, il lui appartient de plein droit ». Ce texte qui « privatise » le pillage et couvre d’un pudique manteau juridique un désordre qu’on ne pouvait plus empêcher a sûrement été connu des soldats intéressés (ces « barrack’s room lawyers », comme dit Bachrach) et tout aussi sûrement peu apprécié des derniers généraux romains… Clovis – qui est de ceux-ci – aurait par son autorité, maintenu dans son armée un usage létique de « collectivisation » de l’ensemble du butin et de son partage intégral par les sortes. Les Wisigoths connaissaient apparemment un usage identique qui autorisait le roi à prélever lors du partage un septième du tout…

Première interprétation

On peut dès lors aller plus loin et admettre, par hypothèse, que le soldat de l’histoire est celui qui a personnellement trouvé et emporté le vase et qu’il s’oppose, au nom de l'occupatio bellica, aux règles édictées par son général. On comprendrait alors mieux les jugements de valeur de Grégoire que son sens chrétien et sa conscience de classe sénatoriale hérissent contre tout désordre, fût-il établi : la masse des soldats, décrite comme mens sanior, adhère aux règles d’usage établies par Clovis, par discipline et par un respect tout romain de son dominium, et le « barrack’s room lawyer » - qui n’est peut-être pas un lète – bien qu’il puisse en appeler à la constitution impériale pour faire valoir son droit, est condamné sans appel pour sa levitas et son invidia.

Vengeance de Clovis. Clovis décapite le guerrier franc, qui après la bataille de Soissons avait brisé le célèbre vase que le roi voulait rendre à l'évêque de Reims. Grandes Chroniques de France de Charles V. Paris, XIVe siècle. Bibliothèque nationale de France.

Vengeance de Clovis. Clovis décapite le guerrier franc, qui après la bataille de Soissons avait brisé le célèbre vase que le roi voulait rendre à l'évêque de Reims. Grandes Chroniques de France de Charles V. Paris, XIVe siècle. Bibliothèque nationale de France.

Deuxième interprétation

On peut aussi argumenter à l'inverse : le soldat qui s'oppose utilise un prétexte légal pour s'opposer à son roi. Et insiste justement sur le fait que le partage doit être fait au hasard, selon l'ancien usage franc, et non selon le droit théodosien du vainqueur, qui est ici Clovis. La morale de l'histoire serait alors que l'esprit (respect dû à son roi) est plus important que la lettre de la coutume franque. Clovis, juridiquement en tort, et donc incapable de se venger dans un premier temps, a raison sur le fond et sa vengeance est finalement juste.

Notes

- Le vase est désigné par le terme urceus – dont il semble qu’il n’y ait pas d’autre emploi chez Grégoire de Tours. Plutôt qu’un genre de calice, il faut sans doute y voir une grande coupe, peut-être destinée à contenir les pains offerts par les fidèles.

- Ce terme de papa pour désigner un évêque est déjà archaïque au temps de Grégoire de Tours. Son emploi est un argument pour croire en une source écrite antérieure.

- Dans l’Histoire des Francs, II, 37, Clovis fait exécuter un soldat qui, malgré la promesse faite à saint Martin, avait enlevé du foin à un pauvre en prétextant que ce n’était après tout que de l’herbe.

- La discussion sur la suite de textes complexes qui se donnent pour le Testament de saint Remi est loin d’être close, mais la plupart des historiens du Haut Moyen Âge admettent aujourd’hui - avec diverses nuances - l’authenticité de la recension courte. Texte commodément accessible dans : Rouche, Michel. Clovis – Paris, 1996, pp. 478-511, qui donne le texte latin d’après le Corpus Christianorum, tome 117 - Turnhout, 1957, une traduction française et un commentaire personnel.

Références

- Texte de référence par Bruno Krusch : Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum, I / 1, p. 72 MGH.

- Traduction française (très près du texte) par L. Halphen (Paris, 1963, et nombreuses rééditions).

- Autre traduction (beaucoup plus fluide, mais excellente) dans : Georges Tessier, Le Baptême de Clovis, Paris, 1964 (nouv. éd. 1996), p. 52.

- La traduction de la collection Guizot sur le site Gallica : Épisode du vase de Soissons dans l'Histoire des Francs, pp. 86-87, a trop mal vieilli pour être utilisable dans une discussion un peu serrée.

- La chronique de Frédégaire, III, 16 ainsi que le testament de saint Remi attestent que le vase est originaire de Reims (Michel Rouche, Clovis, Éditions Fayard, 1996 (ISBN 2-213-59632-8), p. 207, 499 - 1.53).

- Titre dévolu aux chefs de guerre, Clovis ne pouvant se prévaloir à cette époque de ce titre en temps de paix.

- Kurth, Godefroid. Histoire poétique des Mérovingiens – Paris, 1893 (repr. Genève, 1968), pp. 219-224.

- Karl Ferdinand Werner, Les Origines, avant l'an mil [détail des éditions], p. 339-340. - Pour la portée de l’anecdote selon cet auteur, voir aussi : Werner, K.-F. Conquête franque ou changement de régime ?, in : Childeric – Clovis, rois des Francs… - Tournai, 1983, not. p. 12.

- Halphen, Louis. Grégoire de Tours, historien de Clovis, in : Mélanges d’histoire du Moyen Âge offerts à Ferdinand Lot. - Paris, 1925, pp. 235-244, not. pp. 240-241. - G. Kurth, op. cit.).

- Heinzelmann, Martin. Clovis dans le discours hagiographique du VIe au IXe siècle, in : Bibliothèque de l’École des Chartes, 1996/1, not. pp. 87-112.

- Collard, Franck. Clovis dans quelques histoires de France de la fin du Moyen Âge, in : Bibliothèque de l’École des Chartes, 1996/1, not. pp. 141-142.

- Chronique de Frédégaire, III, 16 – Le texte se trouve dans MGH, SRM, II, pp. 98-99.

- Le texte du Liber Historiae Francorum suit Grégoire de Tours : texte dans MGH, SRM, II, p. 252.

- Exemple parmi d’autres : Rouche, Michel. Clovis – Paris, 1996, pp. 206-208. Cet auteur va encore plus loin : il croit avoir retrouvé le vase (cf. § suivant).

- Laurent Theis, Clovis, 1996, p. 196.

Catégories :- Histoire des Francs

- Soissons

Wikimedia Foundation. 2010.