- Res gestae (Auguste)

-

Pour les articles homonymes, voir Res gestae.

Pour les articles homonymes, voir Res gestae.Les Res Gestae Divi Augusti (les Actes du divin Auguste) est le testament politique du premier empereur romain, Auguste, dans lequel il offre un compte-rendu à la première personne de ses actions et de ses réalisations.

Sommaire

Le contexte

L'empereur Auguste confia en dépôt aux Vestales, un an avant sa mort en l'an 14, trois rouleaux[1] scellés (ou quatre selon Dion Cassius[2]) contenant:

- Des indications sur la manière de régler ses funérailles,

- Le compte-rendu de ses actions (en latin index rerum gestarum), qui devait être gravé sur des tables de bronze à placer devant son mausolée à Rome,

- Un état de situation de tout l'empire (breviarium totius imperii), indiquant les effectifs de l'armée et le bilan financier du trésor public, du trésor impérial et des redevances.

Le second rouleau, appelé Res gestae, fut effectivement gravé sur deux tables de bronze fixées à des piliers devant le Mausolée d'Auguste, et des copies en ont été faites et affichées sur les murs des nombreux temples d’Auguste à travers l’Empire [3].

Le quatrième volume, très discuté, contenait peut-être des conseils au Sénat et donc à Tibère sur la politique intérieure et extérieure à suivre pour l’empire[3].

La découverte

Bien que les tables de bronze de Rome aient disparu, le texte des Res gestae est connu grâce aux copies qui ont été découvertes à Ancyre en 1555, à Antioche entre 1914 et 1924, ainsi qu'à Apollonie de Pisidie en 1930.

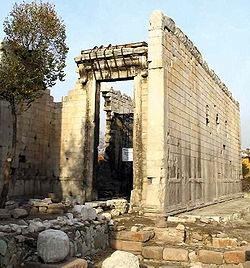

La copie d'Ancyre (aujourd'hui Ankara) est la plus complète et sert de base. Elle a été découverte en 1555 par Ogier Ghislain de Busbecq, un humaniste et diplomate français chargé par l'empereur Ferdinand d'une ambassade auprès de Soliman. Cet homme curieux de tout se promenait le long du « Temple de Rome et d'Auguste » (le Monumentum Ancyranum) reconverti en mosquée quand il leva les yeux et vit des caractères non arabes. Elle est accompagnée d'une traduction grecque, puisqu'elle se situe dans la partie orientale de l'empire.

Les autres copies retrouvées ne sont que des fragments, qui ont servi à compléter ou éclaircir le texte d'Ancyre, dont le latin est très abrégé ou lacunaire.

Le texte

Le texte se compose de 35 paragraphes qui peuvent être regroupés en quatre sections, et d'un court appendice.

- Première partie (paragraphes 1 à 14) : elle décrit la carrière politique d'Auguste, son cursus honorum, les charges, offices et honneurs qu'il a occupé ou reçu,

- Seconde partie (paragraphes 15 à 24) : elle cite les distributions d'argent, les jeux et les monuments offerts au peuple romain,

- Troisième partie (paragraphes 25 à 33) : elle décrit ses hauts-faits militaires et son action diplomatique.

- Quatrième partie (paragraphes 34 et 35) : elle met en évidence les origines des noms Auguste et père de la patrie.

- Appendice: écrit à la troisième personne contrairement au reste du texte, il n'est probablement pas de la main d'Auguste. Cet appendice résume l'ensemble du texte, cite l'exceptionnelle position d'Auguste au sein du gouvernement, et liste les différents monuments qu'il a construits ou rénovés sur ses propres fonds.

Analyse politique

De par leur nature, les Res gestae ne sont pas objectifs, et tendent à l’apologie du principat institué par Auguste. Ils se concentrent sur les événements intervenus entre l'assassinat de Jules César, le père adoptif d'Auguste, et la victoire d'Actium à partir de laquelle le pouvoir d'Auguste n'est plus contesté. Les assassins de César, Brutus et Cassius ne sont pas nommés, mais évoqués par la périphrase « ceux qui ont tué mon père ». La bataille de Philippes n'est mentionnée qu'en passant mais jamais désignée par son nom. De même, les adversaires d'Auguste Marc Antoine et Sextus Pompée, restent anonymes, le premier est « celui qui j'ai combattu », et le second simplement un « pirate ». Le texte ne mentionne pas l'imperium maius et l'exceptionnelle puissance tribunicienne d'Auguste. Souvent citée, la position officielle d'Auguste « Par la suite [à partir de -27, fin de la guerre civile], malgré ma prééminence sur tous, je n’ai eu aucun pouvoir supérieur à celui de mes collègues qui ont exercé les mêmes magistratures que moi » illustre la volonté de celui-ci de se présenter comme le « restaurateur » de la vieille république romaine, dont le chef ne serait qu'un premier entre les égaux (position légale), alors qu'il concentre entre ses mains la réalité du pouvoir (de par la puissance tribunicienne).

Les Res gestae constituent une tentative unique de relations publiques de la part du premier empereur romain, alors que la nature du nouveau régime était encore expérimentale. Si l'on se base sur la fréquence avec laquelle les historiens ultérieurs (anciens et modernes) ont utilisé les Res gestae pour définir le règne d'Auguste, on peut en conclure que ces Res gestae constituent un véritable succès en termes de communication.

Aspects géographiques

Les paragraphes 25 à 33 des Res gestae sont également un document géographique qui donne une vision d’ensemble du monde connu des Romains au début de l’empire et affirme leur maîtrise directe ou indirecte sur le monde habité, l’orbis terrarum. Pas moins de 55 noms géographiques y figurent, dont certains sont mentionnés pour la première fois en langue latine[4] :

- Les quatorze provinces romaines : Achaïe, Égypte, Afrique, Asie, Cyrénaïque, Gaules, Germanie, Hispanie, Illyrie, Macédoine, Narbonnaise, Pisidie, Cilicie, Syrie

- 24 peuples ou pays annexés ou soumis, ou ayant des rois désignés par les Romains, ou ayant reçus des explorations romaines comme l’Éthiopie et sa ville de Nabata et l’Arabie heureuse jusqu'à Mariba, ou ayant envoyés des ambassades auprès d'Auguste comme l’Inde et la Dacie

- 9 toponymes, dont le Danube, le Rhin, l’Albis (Elbe, mentionné pour la première fois en latin) et le Tanaïs (Don), les Alpes, l’Océan, exploré depuis l'embouchure du Rhin jusqu'aux confins des Cimbres (identifié comme étant le Jutland), les mers Adriatique et Tyrrhénienne

Selon Claude Nicolet, par cette impressionnante énumération, Auguste signifiait l’achèvement de la conquête du monde connu.

Notes

- Suétone,’’ Vie d’Auguste’’, 101

- Dion Cassius, 56, 33, 1

- Claude Nicolet, L’inventaire du monde, Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Fayard, 1988, (ISBN 2-213-02020-5), p 29

- Claude Nicolet, ouvrage précité, p 34-35

Voir aussi

Bibliographie

- Res gestae diui Augusti ex monumentis Ancyrano et Antiocheno Latinis Ancyrano et Apolloniensi Graecis, texte établi et commenté par Jean Gagé, Paris, 1935.

Liens internes

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.